- Michel de Montaigne

-

Michel de Montaigne Philosophe Occidental Renaissance Portrait présumé de Montaigne par un auteur anonyme (anciennement attribué à Dumonstier) repris par Thomas de Leu pour orner l’édition des Essais de 1608.

Ce portrait, dit de Chantilly car acquis par le duc d’Aumale en 1882, est aujourd’hui au musée Condé,

Les vêtements et décorations désignent le détenteur de l'ordre de Saint-Michel qui lui fut attribué en 1577.Naissance 28 février 1533

à Saint-Michel-de-Montaigne,

Royaume de France

Royaume de FranceDécès 13 septembre 1592

à Saint-Michel-de-Montaigne,

Royaume de France

Royaume de FranceÉcole/tradition Humanisme, moralisme Œuvres principales Essais modifier

Michel Eyquem de Montaigne[1], né le 28 février 1533 et mort le 13 septembre 1592 à Saint-Michel-de-Montaigne (Dordogne), est un écrivain, philosophe, moraliste et homme politique français de la Renaissance, auteur d’un livre qui a influencé toute la culture occidentale : les Essais.

Fondateur de l’introspection, il en vient peu à peu à l’unique projet de faire son propre portrait : « Je n’ai d’autre objet que de me peindre moi-même » Mais il dépeint principalement ses pensées, il veut voir plus clair en lui-même, dans ce qu’il appelle son « arrière-boutique » : « Ce ne sont pas mes actes que je décris, c’est moi, c’est mon essence[2]. » Un pareil dessein est alors très neuf et personne, même dans l’Antiquité, ne l’a expressément formé[3].

Mais s'il se peint, cela peut servir aux autres. « Tout homme, dira-t-il en 1588, porte en soi la forme entière de l’humaine condition. » : quiconque me lit peut se reconnaître en moi et tirer profit de mon expérience. Pascal a jugé l'entreprise avec sévérité dans ses Pensées: « Le sot projet qu'il a de se peindre[4]», reprochant notamment à Montaigne son manque de piété et sa désinvolture vis-à-vis du salut. Mais Voltaire a écrit : « Savant dans un siècle d’ignorance, philosophe parmi des fanatiques, (Montaigne) qui peint sous son nom nos faiblesses et nos folies, est un homme qui sera toujours aimé[5]. » Et Nietzsche: « Qu'un tel homme ait écrit, vraiment la joie de vivre sur cette terre en a été augmentée[6]. »

Dans les deux derniers chapitres des Essais, Montaigne révèle, en guise de conclusion, sa conception du bonheur du sage, aimer la vie et la goûter pleinement : « C'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir loyalement de son être[7]. »

La vie de Montaigne est mouvementée. Il s'est engagé, a mené une action publique, a risqué sa vie. Sa personnalité a suscité des images contradictoires : « Sceptique retiré dans sa tour d’ivoire, égoïste ou généreux, lâche ou courageux, ambitieux ou sage souriant, stoïcien ou épicurien, chrétien sincère ou libre-penseur masqué, catholique convaincu ou sympathisant de la Réforme, esprit serein ou mélancolique redoutant la folie ? Les portraits qu’on a donnés de Michel de Montaigne sont aussi divers que les interprétations des Essais[8]. »

Sommaire

Biographie

Origines familiales

Michel de Montaigne est issu d'une famille de riches négociants bordelais, les Eyquem.

En 1477, son arrière-grand-père, Ramon Eyquem, fait l'acquisition de la petite seigneurie périgourdine de Montaigne, arrière-fief de la baronnie de Montravel, composée de terres nobles et d’un modeste manoir. Cette acquisition est la première étape de l’accession à la noblesse[9].

Son grand-père, Grimon Eyquem, reste marchand et continue à faire prospérer la maison de commerce de Bordeaux.

Son père, Pierre Eyquem, premier de la famille à naître au château de Montaigne, en 1495, rompt avec le commerce et embrasse la carrière des armes. Il participe aux campagnes d'Italie. En 1519, « noble homme, Pierre Eyquem, seigneur de Montaigne, écuyer », rend hommage à l’archevêque de Bordeaux, suzerain de la baronnie de Montravel. Sa roture est définitivement éteinte.

En 1529, il épouse Antoinette de Louppes de Villeneuve (ou Lopez de Villanueva), fille et nièce de marchands toulousain et bordelais enrichis dans le commerce du pastel. La famille d'Antoinette est d'origine espagnole, descendant peut-être de juifs convertis[10], mais parfaitement intégrée dans le cadre de la société française et chrétienne. Les Louppes de Villeneuve jouissent d'une fortune identique à celle des Eyquem, mais sont en retard sur eux d'une génération dans l'accession à la noblesse. Ils abandonneront le nom de Louppes pour celui de Villeneuve, comme Montaigne celui d'Eyquem.

Les deux premiers enfants du couple meurent en bas âge ; Michel est le premier qui survit. Il sera l'aîné de sept frères et sœurs.

Pierre Eyquem, excellent gestionnaire de ses biens, arrondit son domaine avec l'aide de son épouse, forte personnalité et intendante hors-pair, par achats ou par échanges de terres[11]. Reconnu et considéré par ses concitoyens bordelais, il parcourt tous les degrés de la carrière municipale avant d'obtenir en 1554 la mairie de Bordeaux.

Si Montaigne montre dans les Essais son admiration et sa reconnaissance pour son père, il ne dit presque rien de sa mère. Il semble qu'il ait eu des rapports tendus avec elle. Pierre Eyquem devait en être conscient, qui a pris soin dans son testament de définir dans les moindres détails les conditions de cohabitation entre la mère, fière d'avoir par son travail avec son mari, "grandement avaluée, bonifiée et augmentée" la maison de Montaigne, comme elle l'écrit dans son testament de 1597, cinq ans après la mort de Michel, et le fils qui s'est contenté de jouir paisiblement de l'héritage acquis.

Éducation

« Le bon père que Dieu me donna m’envoya dès le berceau, pour que j’y fusse élevé, dans un pauvre village de ceux qui dépendaient de lui et m’y maintint aussi longtemps que j’y fus en nourrice et encore au-delà, m’habituant à la plus humble et à la plus ordinaire façon de vivre[12].» écrit Montaigne qui ajoute : « La pensée de mon père visait aussi à une autre fin : m’accorder avec le peuple et cette classe d’hommes qui a besoin de notre aide, et il estimait que je devais être obligé à regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos (…) Son dessein n’a pas mal réussi du tout : je me dévoue volontiers envers les petits. »

Père cultivé et tendre, Pierre Eyquem donne à son fils de retour au château une éducation selon les principes humanistes, en particulier inspirée du De pueris instituendis d’Erasme, se proposant de lui donner le goût de l’étude « par une volonté non forcée et de son propre désir[13] ». L’enfant est élevé sans contrainte. La sollicitude paternelle va jusqu’à le faire éveiller « par un joueur d’épinette » pour ménager ses sens fragiles. Il apprend le latin, alors seconde langue de toute l’élite européenne cultivée, comme une langue maternelle. On lui donne comme précepteur un médecin allemand nommé Horstanus, qui doit entretenir l’enfant en latin seulement, règle à laquelle se plie également le reste de la maisonnée : « C’était une règle inviolable que ni mon père ni ma mère ni valet ni chambrière n’employassent, quand ils parlaient en ma compagnie, autre chose que des mots latins, autant que chacun en avait appris pour baragouiner avec moi. » La méthode réussit parfaitement : « Sans livre, sans grammaire, sans fouet et sans larmes, j’avais appris du latin - un latin aussi pur que mon maître d’école le connaissait. » Mais ajoute Montaigne, « j’avais plus de six ans que je ne comprenais pas encore plus de français ou de périgourdin que d’arabe. »

De 7 à 13 ans, Montaigne est envoyé suivre le « cours » de grammaire et de rhétorique au collège de Guyenne à Bordeaux, haut lieu de l'humanisme bordelais, dirigé par un Portugais, André de Gouvéa entouré d’une équipe renommée : Cordier, Vinet, Buchanan, Visagier. Rétif à la dure discipline de l’époque, il gardera le souvenir des souffrances et des déplaisirs subis: « Le collège est une vraie geôle pour une jeunesse captive. On la rend déréglée en la punissant de l’être avant qu’elle le soit. La belle manière d’éveiller l’intérêt pour la leçon chez des âmes tendres et craintives que de les y guider avec une trogne effrayante, les mains armées de fouet[13] ! » Il y fait cependant de solides études et y acquiert le goût des livres (il lit Ovide, Virgile, Térence et Plaute), du théâtre (Gouvea encourageait la représentation des tragédies en latin) de la poésie (latine), et des joutes rhétoriques, véritable gymnastique de l’intelligence selon Erasme.

On ne sait presque rien de sa vie de 14 à 22 ans. On retrouve le jeune Montaigne vers 1556 conseiller à la cour des Aides de Périgueux. Ses biographes en ont déduit qu’il avait fait des études de droit. A Toulouse, à Paris ou probablement dans ces deux villes, rien ne permet à ce jour de trancher de façon décisive.

La carrière juridique peut surprendre pour un aîné traditionnellement dirigé dans la noblesse vers la carrière des armes, la diplomatie ou les offices royaux. A l’inverse de son père, Montaigne était peu doué pour les exercices physiques à l’exception de l’équitation. Son tempérament nonchalant a peut-être déterminé Pierre Eyquem à orienter son fils vers la magistrature.

La religion de Montaigne

Montaigne a été élevé dans la religion catholique et en respectera rigoureusement toutes les pratiques jusqu’à sa mort. Ses contemporains n’ont pas douté de la sincérité de son comportement. Ses convictions intimes sont-elles en harmonie avec cette dévotion extérieure ou se contente-t-il d’accepter la religion en usage dans son pays (« Nous sommes chrétiens au même titre que nous sommes ou périgourdins ou allemands[14]. », « Ce n’est pas par la réflexion ou par notre intelligence que nous avons reçu notre religion, c’est par voie d’autorité et par un ordre étranger[15]. ») ? Les interprétations sont contradictoires. On a vu en lui un incrédule (Sainte-Beuve, Gide), un catholique sincère (Villey), un esprit favorable à la Réforme (Nakam[16]), un fidéiste (Tournon[17], Onfray[18]), un nouveau-chrétien contraint de taire les origines juives de sa famille (Jama[19]). Les Essais, reçus avec indulgence à Rome lors de son voyage de 1581 (Le Saint-Office lui demandera seulement de retrancher ce qu'il jugerait "de mauvais goût"), seront mis à l’Index en 1676 à la demande de Bossuet.

Montaigne magistrat (1556-1570)

De l'âge de 23 ans à celui de 37 ans, Montaigne siège comme magistrat d’abord à la Cour des aides de Périgueux puis, après sa suppression en 1557, au Parlement de Bordeaux, où siègent déjà son oncle et deux cousins de sa mère, sans compter le grand-père et le père de sa future femme ainsi que son futur beau-frère.

Le Parlement de Bordeaux comporte une Grand’Chambre ou Chambre des plaidoiries et deux Chambres des enquêtes chargées d’examiner les dossiers trop complexes. Montaigne est affecté à l’une d’elles. Le Parlement ne se contente pas de rendre la justice. Il enregistre les édits et ordonnances du roi qui sans cela ne sont pas exécutoires. En périodes de troubles (la période des guerres de religion s’ouvre en 1562 et va durer trente ans), il collabore avec le gouverneur de la ville nommé par le roi et le maire élu par la municipalité pour maintenir l’ordre public et peut lever des troupes. Ses membres se recrutent par cooptation, les charges se vendant ou se transmettant par résignation.

La charge d’un conseiller au Parlement comporte aussi des missions politiques. Celles à la cour sont les plus recherchées. On en recense une dizaine pour Montaigne à la cour de Henri II, François II et Charles IX. Séduit par le climat de la cour, Montaigne, trop indépendant pour devenir un courtisan, n'a pas cherché à y faire carrière.

La Boétie

L’évènement le plus marquant de cette période de sa vie est sa rencontre à 25 ans avec La Boétie. La Boétie siège au Parlement de Bordeaux. Il a 28 ans - il mourra à 32 ans. Orphelin de bonne heure, marié, chargé par ses collègues de missions de confiance (pacification de la Guyenne durant les troubles de 1561), il est plus mûr que Montaigne. Juriste érudit avec une solide culture humaniste, il écrit des traités politiques (son ouvrage le plus connu est le Discours de la servitude volontaire que Montaigne voulait insérer dans les Essais, mais y renonça quand les protestants tentèrent d’en faire un pamphlet contre le roi) mais aussi des poésies en latin et, admirateur de la Pléiade, en français.

L’amitié de Montaigne et de La Boétie est restée célèbre. Montaigne a écrit dans la première édition des Essais : « Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne peut s’exprimer. » C’est dans l’édition posthume dite « de Bordeaux » qu’on lit en marge, ajoutés en deux fois, d’abord « parce que c’était lui », puis d’une autre encre « parce que c’était moi ».

Montaigne qui, fort sociable, a eu beaucoup d’amis ordinaires, a jugé exceptionnelle cette amitié, comme on en rencontre qu’ « une fois en trois siècles » : « Nos âmes ont marché si uniment ensemble (…) que non seulement je connaissais la sienne comme la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui qu’à moi à mon sujet (…) C’est un assez grand miracle que de se doubler[20]. »

Son admiration pour la grandeur intellectuelle de son aîné s’allie à de profondes affinités culturelles et à un parfait accord idéologique dans cette période de guerres religieuses.

Mais cette amitié dure peu. La Boétie meurt, sans doute de la peste, en 1563, conservant pendant trois jours d’agonie une force d’âme qui fascine Montaigne et qu’il veut faire connaître, d’abord dans une lettre à son père, puis dans un Discours publié en 1571 en postface aux œuvres de son ami.

« Il n’est action ou pensée où il ne me manque. » écrit Montaigne[20] « J’étais déjà si formé et habitué à être deuxième partout qu’il me semble n’exister plus qu’à demi. » Il va dès lors songer à perpétuer son souvenir, d’abord en publiant ses œuvres adressées à de hauts personnages, puis en continuant seul le dialogue avec son ami, dialogue intérieur qui aboutira aux Essais.

Mariage

Il semble que Montaigne ait voulu soulager le mal causé par la perte de son ami par des aventures amoureuses. La passion pour les femmes que Montaigne eut très jeune et tout au long de sa vie se confond chez lui avec le désir sensuel. « Je trouve après tout que l’amour n’est pas autre chose que la soif de la jouissance sur un objet désiré et que Venus n’est pas autre chose non plus que le plaisir de décharger ses vases, qui devient vicieux ou s’il est immodéré ou s’il manque de discernement[21]. » « Qu’a fait aux hommes l’acte génital qui est si naturel, si nécessaire et si légitime pour que nous n’osions pas en parler sans honte. » Trois chapitres des Essais – « De la force de l’imagination », « Les trois commerces » et « Sur des vers de Virgile » - parlent de ses expériences amoureuses. Mais on ne lui connaît aucune passion, aucune liaison durable. « Cet amoureux des femmes n’aurait-il, en fin de compte, aimé qu’un homme ? » se demande Jean Lacouture[22].

Cette période de dissipation et de débauches cesse en 1565. Il se laisse marier. A 33 ans, il épouse Françoise de la Chassaigne, qui en a 20, d’une bonne famille de parlementaires bordelais (Son père devient président du Parlement en 1569). Concession de toute évidence faite à ses parents. On ne sait si le mariage de Montaigne a été heureux, les avis de ses biographes divergent. On sait que Montaigne, avec toute son époque, distingue le mariage de l’amour. Convaincu de son utilité, il se résigne à suivre la coutume et l’usage. On sait cependant que sa femme a montré, après sa mort, beaucoup de soin de sa mémoire et de son œuvre.

La mort de son père en 1568 le met en possession d’une belle fortune qui lui donne les moyens d’abandonner sa charge de magistrat. Il demande néanmoins en 1569 son admission à la Grand’Chambre, promotion qui lui est refusée. Il préfère alors se retirer et résigne sa charge le 23 juillet 1570.

Montaigne écrivain (1571- 1592)

En démissionnant du Parlement, Montaigne change de vie. Il se retire sur ses terres, désireux de jouir de sa fortune, de se consacrer à la fois à l’administration de son domaine et à l’étude et à la réflexion. Mais sa retraite n’est pas une réclusion. Quand le roi le convoque, il fait la guerre, s’entremet entre les clans lorsqu’on le lui demande, accepte la mairie de Bordeaux lorsqu’il est élu, sans rechercher les honneurs toutefois et surtout sans consentir à enchaîner sa liberté.

En 1571, il est fait chevalier de l’Ordre de Saint-Michel par Charles IX qui le nomme encore gentilhomme ordinaire de sa chambre en 1573, charge purement honorifique mais très prisée. Henri de Navarre, le chef du parti protestant, futur Henri IV, fait de même en 1577. Dès la création de l’ordre du Saint-Esprit par Henri III en 1579, Montaigne en reçoit le collier. Sans que l’on sache précisément quels mérites étaient récompensés par toutes ces distinctions.

Il n’hésite pas non plus à s’absenter de chez lui plusieurs mois durant pour voyager à travers l’Europe.

Les Essais

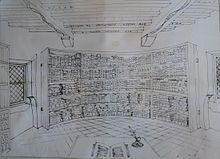

« La forme de ma bibliothèque est ronde et n’a de rectiligne que ce qu’il faut à ma table et à mon siège, et elle m’offre dans sa courbe, d’un seul regard, tout mes livres rangés sur cinq rayons tout autour[23]. »

« La forme de ma bibliothèque est ronde et n’a de rectiligne que ce qu’il faut à ma table et à mon siège, et elle m’offre dans sa courbe, d’un seul regard, tout mes livres rangés sur cinq rayons tout autour[23]. »

Montaigne orne les poutres de sa bibliothèque de maximes, en latin ou en grec, d'auteurs anciens. Une seule est en français : « Que sais-je ? ». Sur la poutre la plus proche de son écritoire, l’adage latin de Térence : « Je suis homme et crois que rien d’humain ne m’est étranger. »

Montaigne orne les poutres de sa bibliothèque de maximes, en latin ou en grec, d'auteurs anciens. Une seule est en français : « Que sais-je ? ». Sur la poutre la plus proche de son écritoire, l’adage latin de Térence : « Je suis homme et crois que rien d’humain ne m’est étranger. »

Dans son château, Montaigne s’est aménagé un refuge consacré à sa liberté, à sa tranquillité et à ses loisirs, sa bibliothèque : « Je passe dans ma bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour (…) Je suis au-dessus de l’entrée et je vois sous moi mon jardin, ma basse-cour[24], ma cour et dans la plupart des parties de la maison. Là je feuillette tantôt un livre, tantôt un autre, sans ordre et sans dessein ; tantôt je rêve, tantôt je note et je dicte, en me promenant, mes rêveries que je vous livre. »

Il entame la rédaction des Essais au début de 1572 à 39 ans et la poursuivra jusqu’à sa mort en 1592, soit une vingtaine d’années, travaillant lorsque sa vie politique, militaire, diplomatique et ses voyages lui en laissent le loisir. Les premiers Essais (livre I et début du livre II composés en 1572-1573) sont impersonnels et ont une structure qui les rapproche des ouvrages de vulgarisation des enseignements des auteurs de l'Antiquité, ouvrages très à la mode alors : petites compositions très simples rassemblant exemples historiques et sentences morales auxquels s’accrochent quelques réflexions souvent sans grande originalité. Le Moi est absent. « Parmi mes premiers Essais, certains sentent un peu l’étranger[25]. » reconnaît Montaigne qui s’efforcera dans les additions de 1588 d’ajouter des confidences personnelles parfois mal jointes à l’ensemble.

Puis, autour de 1579, au fur et à mesure qu’il comprend ce qu’il cherche à faire, il se peint lui-même. L'intérêt principal du livre passe dans ce portrait. Un genre est né. « Si l’étrangeté et la nouveauté ne me sauvent pas, je ne sortirai jamais de cette sotte entreprise ; mais elle est si fantastique et a un air si éloigné de l’usage commun que cela pourra lui donner un passage (…) Me trouvant entièrement dépourvu et vide de tout autre matière, je me suis offert à moi-même comme sujet . C’est le seul livre au monde de son espèce : le dessein en est bizarre et extravagant. Il n’y a rien dans ce travail qui soit digne d’être remarqué sinon cette bizarrerie…[26] »

L’avant-propos de la première édition confirme :« Je veux qu’on m’y voie dans ma façon d’être simple, naturelle et ordinaire, sans recherche ni artifice : car c’est moi que je peins. Mes défauts s’y liront sur le vif, ainsi que ma manière d’être naturelle, autant que le respect humain me l’a permis (…) Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : il n’est pas raisonnable que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole. Adieu donc ? De Montaigne, ce 1er mars 1580[27]. »

La première édition, environ un millier d’exemplaires, ne comportant que les deux premiers livres, est publiée à Bordeaux en 1580. La deuxième en 1582, de retour de son grand voyage en Allemagne et en Italie, étant maire de Bordeaux. Dès 1587, un imprimeur parisien réimprime les Essais sans attendre les annotations de Montaigne. Le livre se vend très bien. Une nouvelle édition, estimée à 4000 exemplaires, est éditée à Paris en 1588, avec le livre III, où la peinture du Moi atteint toute son ampleur et nous fait entrer dans l’intimité de sa pensée. Le succès de ses premières éditions, l’âge aussi lui donnent de l’assurance : « Je dis la vérité, non pas tout mon saoul, mais autant que j’ose la dire, et j’ose un peu plus en vieillissant[28]. » Il est attentif à se montrer en perpétuel devenir : « Je ne peins pas l’être, je peins le passage, non un passage d’un âge à un autre, mais de jour en jour, de minute en minute[28]. » Il est alors bien conscient de la portée de son projet : en s’étudiant pour se faire connaître, il fait connaître ses lecteurs à eux-mêmes. « Si les gens se plaignent de ce que je parle trop de moi, moi je me plains de ce qu’ils ne pensent même pas à eux-mêmes[28]. »

Il prépare une nouvelle mouture de son livre, l’« Exemplaire de Bordeaux » quand il meurt en 1592.

Soldat et diplomate

Statue de Michel de Montaigne, en marbre blanc par Dominique Fortuné Maggesi, 1858 (Bordeaux, Esplanade des Quinconces).

Statue de Michel de Montaigne, en marbre blanc par Dominique Fortuné Maggesi, 1858 (Bordeaux, Esplanade des Quinconces).

Il est vraisemblable que Montaigne, convoqué par le roi comme tout gentilhomme, a pris part aux guerres qui se sont déchainées entre 1573 et 1577. Les Essais ne disent pas à quels engagements il a pris part et les historiens et mémorialistes n’en font pas mention. Mais plusieurs allusions prouvent qu’il a été soldat et la part (le dixième) des livres I et II consacrée à l’armement et aux problèmes de stratégie montre son intérêt pour la vie militaire. Mais il condamne la guerre civile et la guerre de conquête, s’il admet la guerre défensive. Quant aux cruautés des guerres religieuses : « Je pouvais avec peine me persuader, avant de l’avoir vu, qu’il eût existé des âmes si monstrueuses (…) pour inventer des tortures inusitées et des mises à mort nouvelles, sans inimitié, sans profit et à seul fin de jouir de l’amusant spectacle des gestes et des mouvements pitoyables, des gémissements et des paroles lamentables d’un homme mourant dans la douleur[29]. »

Montaigne est toujours resté discret sur ses activités de négociateur. Nous savons cependant par les Mémoires de de Thou qu’il est chargé à la cour des négociations entre Henri de Navarre et Henri de Guise, peut-être en 1572. En 1574, à la demande du gouverneur de Bordeaux, il doit mettre fin à la rivalité entre les chefs de l’armée royale du Périgord et, en 1583, il s’entremet entre le maréchal de Matignon, lieutenant du roi en Guyenne et Henri de Navarre. Ce dernier lui rend visite à Montaigne en 1587. Enfin, en 1588, il est chargé d’une mission entre le roi de France et le roi de Navarre, mission dont on ignore l’objet précis mais dont la correspondance diplomatique fait état (proposition d’alliance militaire contre la Ligue ? éventualité d’une abjuration d’Henri de Navarre ?).

Montaigne décrit dans les Essais l’attitude qu’il a toujours adoptée « dans le peu que j’ai eu à négocier entre nos princes[30] » : « Les gens du métier restent le plus dissimulés qu’ils peuvent et se présentent comme les hommes les plus modérés et les plus proches des opinions de ceux qu’ils approchent. Moi je me montre avec mes opinions les plus vives et sous ma forme la plus personnelle : négociateur tendre et novice, j’aime mieux faillir à ma mission que faillir à moi-même ! Cette tâche a pourtant été faite jusqu’à cette heure avec une telle réussite (assurément le hasard y a la part principale) que peu d’hommes sont entrés en rapport avec un parti, puis avec l’autre, avec moins de soupçon, plus de faveur et de familiarité. »

Voyageur

« Faire des voyages me semble un exercice profitable. L’esprit y a une activité continuelle pour remarquer les choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas de meilleure école pour former la vie que de mettre sans cesse devant nos yeux la diversité de tant d’autres vies, opinions et usages[31]. »

En 1580, après la publication des deux premiers livres des Essais, Montaigne entreprend un grand voyage de quelque dix-sept mois à travers la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, à la fois pour soigner sa maladie – la gravelle (coliques néphrétiques) dont son père avait souffert sept ans avant de mourir – dans diverses villes d’eaux, se libérer de ses soucis de maître de maison (« Absent, je me défais de toutes pensées de cette sorte, et je ressentirais alors moins l’écroulement d’une tour que je ne fais, présent, la chute d’une ardoise[32]. ») et du spectacle désolant de la guerre civile (« Dans mon voisinage, nous sommes à présent incrustés dans une forme d’Etat si déréglée qu’à la vérité c’est miracle qu’elle puisse subsister […] Je vois des façons de se conduire, devenues habituelles et admises, si monstrueuses, particulièrement en inhumanité et déloyauté que je ne peux pas y penser sans éprouver de l’horreur[33]. »).

Le Journal de voyage n’est pas destiné au public. C'est une simple collection de notes qui parlent surtout de la santé de Montaigne (il note tous les incidents de sa maladie qu’il veut apprendre à connaître) et des curiosités locales, sans le moindre souci littéraire. La première partie (un peu moins de la moitié) est rédigée par un secrétaire qui rapporte les propos de « Monsieur de Montaigne », la deuxième par Montaigne en italien à titre d’exercice. Il permet de saisir Montaigne sans apprêt.

Les voyages sont alors non sans risques ni difficultés et fort coûteux (« Les voyages ne me gênent que par la dépense qui est grande et excède mes moyens[34]. »). Montaigne, qui part en grand équipage (son plus jeune frère, son beau-frère, un secrétaire, des domestiques, des mulets portant les bagages. Charles d’Estissac, le fils d’une amie, qui se joint à lui et partage la dépense est escorté d’un gentilhomme, d’un valet de chambres, d’un muletier et de deux laquais) et qui aime les logis confortables « dut dépenser une petite fortune sur les routes d’Europe[35]» .

Le Journal permet de connaître très exactement l’itinéraire des voyageurs[36]. Ils s’arrêtent en particulier à Plombières (11 jours), à Bâle, à Baden (5 jours), à Munich, à Venise (1 semaine), à Rome haut lieu de l'Antiquité romaine (5 mois) et à Lucques (17 jours).

Montaigne voyage pour son plaisir. « S’il ne fait pas beau à droite, je prends à gauche; si je me trouve peu apte à monter à cheval, je m’arrête… Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi ? J’y retourne ; c’est toujours mon chemin. Je ne trace à l’avance aucune ligne déterminée, ni droite ni courbe (…) J’ai une constitution physique qui se plie à tout et un goût qui accepte tout, autant qu’homme au monde. La diversité des usages d’un peuple à l’autre ne m’affecte que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison d’être[37]. » Les rencontres surtout l’intéressent, le plaisir de « frotter et limer » sa cervelle à celle d’autrui: autorités des lieux visités auxquelles il rend toujours visite et qui le reçoivent souvent avec beaucoup d’égards, « gens de savoir », personnalités religieuses les plus diverses (un des intérêts du voyage est de mener une vaste enquête sur les croyances). Il est assez peu sensible aux chefs d’œuvres de l’art ou aux beautés de la nature.

En septembre 1581, il reçoit aux bains de Lucques la nouvelle qu’il a été élu maire de Bordeaux. Il prend alors le chemin du retour.

Maire de Bordeaux

Estampe de Montaigne par Thomas de Leu ornant l'édition des Essais de 1608, exécuté d'après celui du musée Condé. Le quatrain qui suit est attribué, sans fondement, à Malherbe.

Estampe de Montaigne par Thomas de Leu ornant l'édition des Essais de 1608, exécuté d'après celui du musée Condé. Le quatrain qui suit est attribué, sans fondement, à Malherbe.

« Messieurs de Bordeaux[38]m’élurent maire de leur ville alors que j’étais éloigné de la France et encore plus éloigné d’une telle pensée. Je refusai, mais on m’apprit que j’avais tort, l’ordre du roi intervenant aussi en l’affaire[39]. » En arrivant à son château, Montaigne trouve une lettre de Henri III le félicitant et lui enjoignant de prendre sa charge sans délai. « Et vous ferez chose qui me sera agréable et le contraire me déplairait grandement[40] » ajoute le roi.

Il est vraisemblable que ce sont les qualités de négociateur de Montaigne, sa modération, son honnêteté, son impartialité et ses bonnes relations avec Henri III et Henri de Navarre, qui l’ont désigné pour ce poste.

« A mon arrivée, j’expliquai fidèlement et consciencieusement mon caractère, tel exactement que je le sens être : sans mémoire, sans vigilance, sans expérience et sans vigueur ; sans haine aussi, sans ambition, sans cupidité et sans violence, pour qu’ils fussent informés et instruits de ce qu’ils avaient à attendre de mon service (…) Je ne veux pas que l’on refuse aux charges publiques que l’on assume l’attention, les pas, les paroles, et la sueur et le sang au besoin, mais je veux que l’on s’acquitte de ces fonctions en se prêtant seulement et accessoirement, l’esprit se tenant toujours en repos et en bonne santé, non pas sans action, mais sans tourment et passion.» Sans passion surtout car : « Nous ne conduisons jamais bien la chose par laquelle nous sommes possédés et conduits[41]. »

Moyennant quoi, Montaigne déploie une grande activité pendant son mandat de maire pour conserver la ville en paix alors que les troubles sont incessants entre catholiques et protestants, le Parlement divisé entre catholiques ultras (la Ligue) et modérés et la situation politique particulièrement délicate entre le roi de France (représenté sur place par le maréchal de Matignon, lieutenant général) et le roi de Navarre, gouverneur de la province.

Après deux ans de fonction, il est réélu en 1583 (rare honneur qui n’a été accordé que deux fois avant lui) malgré l’opposition violente de la Ligue.

A six semaines de l’expiration de son deuxième mandat (31 juillet 1585), la peste éclate à Bordeaux et fait de juin à décembre environ quatorze mille victimes. Montaigne absent ne revient pas dans la ville pour la cérémonie d’installation de son successeur et regagne son château, avouant sans embarras dans une lettre qu’il craint la contagion. Cet incident - dont aucun contemporain ne parle - déclenchera trois siècles plus tard une polémique, les critiques de Montaigne lui reprochant d’avoir manqué aux obligations de sa charge.

Dernières années

Montaigne, mûri par ses expériences multiples, s’est remis à la rédaction des Essais, et commence le livre III dont la sensibilité s’est singulièrement enrichie. Mais la situation s’aggrave et la guerre est à sa porte (Henri III vient de s’allier avec Henri de Guise, chef de la Ligue, contre Henri de Navarre déclenchant la huitième guerre civile). En juillet 1586, l’armée royale met le siège, avec vingt mille hommes, devant Castillon défendu par Turenne, à huit kilomètres du château de Montaigne : « J’avais d’une part les ennemis à ma porte, d’autre part les maraudeurs, ennemis pires[42]. » Il n’a pas répondu à l’appel convoquant la noblesse à combattre dans l’armée royale. Son abstention le rend suspect aux deux partis : « Je fus étrillé par toutes les mains : pour le Gibelin, j’étais Guelfe, pour le Guelfe, Gibelin[43]. ». La peste fait son apparition en août et gagne toute la région. Le 1er septembre, Castillon tombe. Pour fuir la peste, Montaigne abandonne son château avec sa mère, sa femme et sa fille dans des chariots. Pendant six mois, il va errer, mal accueilli par les amis à qui il demande refuge, « ayant à changer de demeure aussitôt que quelqu’un de la troupe venait à souffrir du bout du doigt[44] ». Il rentre chez lui en mars 1587 pour retrouver son domaine dévasté par la guerre et la peste. « Cet écroulement me stimula assurément plus qu’il ne m’atterra. (…) Je me résigne un peu trop facilement aux malheurs qui me frappent personnellement, et, pour me plaindre à moi, je considère non pas tant ce que l’on m’enlève que ce qui me reste[45]. » Turenne reprend Castillon en avril. Le 23 octobre, Henri de Navarre, après sa victoire de Coutras arrive au château de Montaigne et y séjourne deux jours (pour solliciter ses conseils ?).

En janvier 1588, à 55 ans, Montaigne part à Paris pour faire imprimer son livre, chargé aussi par le roi de Navarre et le maréchal de Matignon (Son fils aîné accompagne Montaigne) d’une négociation avec Henri III. Le voyage est mouvementé. Arrêté, dévalisé par une troupe de protestants près d’Angoulême, il est relâché sur l’intervention du prince de Condé. Il arrive à Paris le 18 février. Les ambassadeurs anglais et espagnols[46], qui connaissent ses liens avec Henri de Navarre, le soupçonnent d’être chargé d’une mission secrète auprès du roi (une alliance militaire contre la Ligue ?). On n’en sait pas plus, Montaigne ayant toujours gardé le silence sur ses activités de négociateur. En mai, toujours à Paris (il doit surveiller l’impression des Essais de 1588), il assiste à la journée des Barricades qui accompagne l’entrée triomphante d’Henri de Guise. Le roi s’enfuit. Montaigne le suit. De retour à Paris en juillet, les autorités de la Ligue le font enfermer à la Bastille. La reine mère doit intervenir auprès du duc de Guise pour le faire libérer.

C’est à Paris qu’il rencontre Marie de Gournay (1565-1645), jeune fille de vingt-deux ans, admiratrice passionnée, à qui il propose de devenir sa « fille d’alliance » et qui, après la mort de Montaigne, consacrera sa vie et sa fortune à assurer jusqu’à onze éditions posthumes des Essais. Montaigne va la visiter à Gournay-sur-Aronde et y séjourne à plusieurs reprises.

En octobre ou en novembre 1588, il est à Blois où doivent se tenir les états généraux. Y est-il encore lors de l’assassinat des Guise le 23 décembre 1588 ou est-il de retour dans son château ? Jusqu’à l’été 1590, il va se rendre encore à Bordeaux pour aider Matignon à maintenir la ville dans l’obéissance au nouveau roi Henri IV (Henri III, assassiné le 1er août 1589 par un moine ligueur, a publiquement déclaré Henri de Navarre son successeur). Puis jusqu’à sa mort en 1592 il va demeurer dans son château, perfectionnant, complétant les Essais en vue d’une sixième édition : « Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans peine, j’irai autant qu’il y aura d’encre et de papier au monde [47]? »

Mort de Montaigne

Les idées de Montaigne sur la mort ont évolué depuis 1572 quand il pensait, en stoïcien, que la grande affaire de l’homme est de se préparer à bien mourir. Il pense maintenant en épicurien qu’il faut suivre la nature : « Nous troublons la vie par le souci de la mort (…) Je ne vis jamais un paysan de mes voisins réfléchir pour savoir dans quelle attitude et avec quelle assurance il passerait cette heure dernière. La Nature lui apprend à ne songer à la mort que lorsqu’il est en train de mourir[48]. » La mort est « une chose trop momentanée » : « Un quart d’heure de souffrance passive sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers[49]. » « La mort est bien le bout, non pas le but de la vie ; la vie doit être pour elle-même son but, son dessein. » Et les Essais s’achèvent sur une invitation au bonheur de vivre : « C’est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d’autres manières d’être parce que nous ne comprenons pas l’usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes. Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul[50]. »

Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1592, à 59 ans. Nous n’avons aucun témoignage direct de sa mort, mais trois lettres d’amis qui n’ont pas assisté à ses derniers moments : deux de Pierre de Brach, datées d’octobre 1592 et février 1593, ne donnant pas d’informations précises et parlant d’une mort « prise avec douceur » ajoutant : « Après avoir heureusement vécu, il est heureusement mort. » et une d’ Etienne Pasquier écrite vingt-sept ans plus tard, en 1619, plus détaillée, parlant d’une « esquinancie » (tumeur de la gorge) qui l’empêcha de parler durant ses trois derniers jours. Pasquier rapporte que Montaigne fit convoquer par écrit dans sa chambre sa femme et quelques gentilshommes du voisinage et que, pendant qu’on disait la messe en leur présence, il rendit l’âme au moment de l’élévation.

Sa veuve le fait enterrer en l’église des Feuillants à Bordeaux où elle lui fait faire un tombeau de chevalier. Montaigne repose, gisant en armure, le heaume derrière la tête, un lion couché à ses pieds. En 1886, son tombeau est transféré en grande pompe dans le grand vestibule de la faculté des lettres de Bordeaux, devenue à présent le Musée d'Aquitaine. Il a été depuis transféré dans une salle du musée.

Son œuvre

Le style de Montaigne

Montaigne choisit le français alors que les ouvrages philosophiques ou scientifiques sont écrits en latin et que le français, consacré comme langue administrative en 1539 par l’ordonnance de Villers-Cotterets, est encore en pleine évolution : « J’écris mon livre pour peu d’hommes et pour peu d’années. Si cela avait été une matière destinée à durer, il aurait fallu la confier à une langue plus stable. D’après la variation continuelle qui a accompagné la notre jusqu’à l’heure actuelle, qui peut espérer que sa forme actuelle sera en usage dans cinquante ans d’ici. Depuis que je vis elle a changé pour la moitié[31]. »

Son style s’est développé en même temps que sa pensée. Les premiers essais de 1580 laissent voir une certaine raideur. N’ayant pas de sujet personnel, Montaigne n’a pas non plus de forme qui soit sienne. Il cherche alors à imiter le style de Sénèque[51]. Quand il conçoit le dessein de se peindre, il trouve son accent personnel. Pour l’analyse et pour la confidence il faut s’assouplir et se détendre. Il adopte l’allure de la causerie familière. Il a pris conscience de ce qu’il voulait faire, mais aussi de la manière de le faire. Son style arrive à la perfection dans les essais de 1588 (Livre III).

Montaigne écrit son livre comme il parle : « Le langage que j’aime, c’est un langage simple et naturel, tel sur le papier qu’à la bouche[52]. » Il virevolte d'une pensée à l'autre. Pas de plan. Aucune rigueur dans l’ordonnance d’ensemble, ni dans la composition de chaque chapitre : « J’aime l’allure poétique, par sauts et gambades (…) Je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois c’est de loin, et se regardent, mais d’une vue oblique (…) Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière (…) Mon style et mon esprit vagabondent l’un comme l’autre. Il faut avoir un peu de folie si l’on ne veut pas avoir plus de sottise[53]. »

Ce qui caractérise son style, en même temps que le naturel et la simplicité, c’est une grande intensité d’expression. Montaigne veut une langue simple mais aussi expressive : « Ah ! si j’avais pu ne me servir que des mots qui sont employés aux halles de Paris[54] » Sa langue abonde en emprunts au langage populaire (comme Rabelais qu’il lit avec plaisir). L’emploi de comparaisons et d’images prises souvent dans les faits de la vie quotidienne et les objets les plus familiers lui permet de concrétiser sa pensée et de nuancer des sentiments et des impressions qu’il est difficile d’exprimer par des mots.

« Dans l’habitude et la continuité de son style, écrit Sainte-Beuve[55], Montaigne est l’écrivain le plus riche en comparaisons vives, hardies, le plus naturellement fertile en métaphores, lesquelles chez lui ne se séparent jamais de la pensée, mais la prennent par le milieu, par le dedans, la joignent et l’étreignent… Ce style dont on peut dire qu’il est une épigramme continue, une métaphore toujours renaissante, n’a été employé chez nous avec succès qu’une seule fois, et c’est sous la plume de Montaigne. »

Montaigne n’arrive pas sans travail à ce style si original. Il revoit inlassablement ses Essais pendant les quatre dernières années de sa vie. Les nombreuses corrections concernant le style ou le vocabulaire que l’on relève sur l’Exemplaire de Bordeaux, resté sur sa table de travail après sa mort, témoignent d’un idéal d’art très élevé et d’une extrême rigueur envers soi-même: « Mes ouvrages à moi, il s’en faut tellement qu’ils me plaisent qu’au contraire autant de fois que je les réexamine autant de fois je suis par eux déçu et chagriné. J’ai toujours dans l’esprit une meilleure forme que celle que j’ai mise en œuvre, mais je ne peux pas la saisir et l’expliciter[56]. »

On peut s’étonner de voir Montaigne multiplier les citations latines (plus de 1300 !) pour orner et embellir ses réflexions, dans un livre aussi personnel, où il n’a d’autre objet que de se peindre.

Il en est conscient : « Nos pédants ne cessent de grappiller la science dans les livres (…) Il est étonnant de voir comme cette sottise trouve exactement place chez moi. Je ne cesse d’écornifler par-ci, par-là, dans les livres, les pensées qui me plaisent (…) pour les transporter dans celui-ci où, à vrai dire, elles ne sont pas plus miennes qu’en leur première place[57]. ». Il explique avoir cédé au goût de ses contemporains. Tout ce qui vient de l'antiquité jouit alors d'une vogue considérable, un homme instruit doit faire des citations pour prouver son érudition : « J’ai concédé à l’opinion publique que ces ornements empruntés m’accompagnent ; mais je ne veux pas qu’ils me recouvrent et qu’ils me cachent : c’est là le contraire de mon dessein, qui ne veut exposer que ce qui est mien, et ce qui est mien par nature ; et si je m’étais cru à ce sujet, j’aurais, à tout hasard, parlé absolument seul. Je me charge tous les jours plus fortement d’emprunts, au-delà de mon dessein et de ma forme première, pour suivre la fantaisie du siècle et les exhortations d’autrui. Si cela ne me convient pas à moi, comme je le crois, peu importe ; cela peut être utile à quelque autre[58]. »

Montaigne, qui subit l'influence du milieu littéraire, a pleinement partagé ce goût général mais il va faire une œuvre profondément originale : « Si le grand public lit encore aujourd'hui Les Essais, écrit Michel Magnien[59], c'est que leur auteur a su s'arracher à cette fascination pour la culture livresque qui empèse et alourdit tous les beaux esprits d'alors. Ils furent légion, mais leurs œuvres croupissent, désormais inutiles, au fond des bibliothèques. Franc-tireur de l'Humanisme, Montaigne ne se trouve jamais là où on l'attend. À la différence de ses confrères en « parlerie », il est le premier sur la brèche à combattre, auprès des gens de cour et de guerre, la culture livresque lorsqu'elle conduit au pédantisme et au dessèchement de l'être. » Et toujours, ajoute Pierre Villey[60], il leur oppose « sa méthode à lui, celle dont il se sent maître et qu'il pense posséder presque seul à l'époque : je veux dire l'expression franche et libre d'une pensée personnelle, qui s'éclaire sans doute par les idées des anciens, mais qui est originale néanmoins ».

La philosophie de Montaigne

Le scepticisme représente un moment important de l'évolution de Montaigne. La devise qu'il fait graver sur une médaille en 1576 « Que-sais-je ? » signifie la volonté de rester en doute pour rechercher la vérité. La balance dont les plateaux sont en équilibre, la difficulté de juger.

Le scepticisme représente un moment important de l'évolution de Montaigne. La devise qu'il fait graver sur une médaille en 1576 « Que-sais-je ? » signifie la volonté de rester en doute pour rechercher la vérité. La balance dont les plateaux sont en équilibre, la difficulté de juger.

« La philosophie est la science qui nous apprend à vivre[61]. » dit Montaigne. Il entend par philosophie le mouvement de la pensée vivante quand elle se confronte à l’essentiel (la mort, l’amour, l’amitié, l’éducation des enfants, la solitude, l’expérience…) et à soi. C’est pour lui l’apprentissage de la sagesse : philosopher c’est vivre heureusement, ou le plus heureusement possible. C’est « une très douce médecine que la philosophie, car des autres on n’en sent le plaisir qu’après la guérison, celle-ci plaît et guérit ensemble (…) On a grand tort de la peindre comme inaccessible aux enfants et avec un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Il n’est rien de plus gai, de plus allègre et peu s’en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps[62].»

La philosophie de Montaigne, qui s’exprime le plus nettement dans les derniers essais à partir de 1588 et du livre III, est l’aboutissement de ses expériences (magistratures, guerres civiles, maladie, voyages) et de ses lectures philosophiques (systèmes qui l’ont influencé et modèles auxquels il a cherché à s’identifier : Caton, Épaminondas, Socrate enfin). Son évolution a été conforme à celle de la Renaissance elle-même, dit Pierre Villey[63], qui a commencé par répéter les leçons de l’antiquité avant de produire des œuvres originales.

L'évolution de sa pensée

Dans les premiers essais, Montaigne s’enthousiasme, comme beaucoup d’humanistes de son époque, pour le stoïcisme (celui des Lettres à Lucilius de Sénèque en particulier): la raison bien préparée est toute puissante et la volonté suffit à supporter tous les malheurs. En 1572 il écrit un essai pour prouver « que le goût des biens et des maux dépend de l’opinion que nous en avons (I, 14) ». Dans l’essai « Que philosopher c’est apprendre à mourir (I, 20) » de même tonalité, il emprunte la fin à Lucrèce (De la nature des choses) et à l’épicurisme. Mais dés qu’il commence à s’étudier lui-même et qu’il découvre ses vrais besoins et sa nature, il sent que les remèdes de Sénèque sont trop violents pour lui et il va s’en éloigner peu à peu : « A quoi nous sert cette curiosité qui consiste à imaginer à l’avance tous les malheurs de la nature humaine et de nous préparer avec tant de peine à l’encontre de ceux mêmes qui peut-être ne sont pas destinés à nous atteindre ? C’est non seulement le coup, mais le vent et le bruit qui nous frappent (…) Au contraire, le plus facile et le plus naturel serait d’en délivrer même sa pensée [64]? « Il est certain qu’à la plupart des savants la préparation à la mort a donné plus de tourment que n’a fait la souffrance même de la mort[48]. »

Plutarque (Vies parallèles des hommes illustres, Œuvres morales), dont l’influence sur Montaigne est considérable (plus de 400 emprunts dans les Essais), l’aide à se montrer de plus en plus réservé à l’égard de ceux qui croient posséder la vérité absolue et incontestable. Le moraliste grec (traduit par Amyot en 1572) observateur de la vie courante, oriente sa pensée dans le sens de la complexité psychologique et de l’analyse intérieure. Sous son influence Montaigne va mêler de plus en plus la réflexion personnelle à ses Essais et développer son goût pour une morale familière, simple et pratique. Vers 1576, à la lecture du sceptique grec Sextus Empiricus (Esquisses pyrrhoniennes), Montaigne adopte comme mode de pensée le scepticisme qui représente un moment important de son évolution et un aspect définitif de sa sagesse : une grande circonspection dans le jugement et une extrême prudence à se défendre des préjugés qui envahissent l’esprit de l’homme, du seul fait qu’il appartient à une époque, à un milieu, qu’il est pris dans un engrenage d’habitudes et d’idées. Il en expose la doctrine dans son essai Apologie de Sebond qui est un véritable livre à lui tout seul (trois fois plus long que le plus long de ses essais). Enfin, à travers Platon et Xénophon, il a accès à Socrate, « le maître des maîtres[12]», dont la personnalité domine le livre III.

Souffrant de la gravelle depuis 1578, il a à supporter la douleur : « Je suis éprouvé un peu trop rudement pour un apprenti et par un changement bien soudain et bien rude, étant tombé tout à coup d’une condition de vie très douce et très heureuse dans la plus douloureuse et la plus pénible qui puisse s’imaginer[65]. ». Il voit la mort tout près de lui. Il a là une ample matière à observations. Il se sent en possession d’idées bien siennes, originales. Il se jugera lui-même dans le chapitre Sur la présomption, et se reconnaitra un seul mérite celui d’avoir un jugement bon: « je pense avoir des opinions bonnes et saines (mais qui n’en croit pas autant des siennes ?) : l’une des meilleures preuves que j’en aie, c’est le peu d’estime que j’ai de moi[66] ». Plus encore que ses idées, écrit Pierre Villey[67],il a une manière critique qui le distingue parmi ses contemporains : « il a le sentiment que tout est relatif, il sait qu’il ne faut pas affirmer trop vite, que les choses ont bien des faces, qu’il faut tourner autour et les examiner sous bien des aspects avant de prononcer un jugement (…) Il sait que ses idées sont relatives à lui-même, qu’elles n’ont pas l’ambition de régenter les autres, qu’elles présentent au public non ce qu’il faut croire, mais ce que croit Montaigne, qu’elles ne sont que la peintures de ses humeurs: « Les autres façonnent l’homme ; moi je le raconte, et je peins un homme particulier bien mal formé[68]. »

La sagesse de Montaigne

Il aboutit ainsi peu à peu à une philosophie très personnelle qui est l’expression de sa personnalité bien qu’elle soit faite de pièces empruntées à la grande philosophie grecque dont il se sent si proche. « Ne cherchez pas quelque principe logique qui en cimente les différentes parties et bâtisse un système, dit Pierre Villey[69] Il n’y a pas de système chez Montaigne. Le seul lien qui unisse entre elles toutes ses idées, c’est sa personne, ce sont ses goûts, ses besoins, ses habitudes, qui tous s’expriment par elles. »

L’épicurisme de Montaigne ne fera que s’accentuer avec le temps (« Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu’on peut la tristesse[31]. »), mais il reste un philosophe sceptique et n’arrive pas à croire que les autres aient pu se fier totalement à leurs propres conceptions : « Je ne me persuade pas aisément qu’Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi sur une chose aussi incertaine et contestable[70]. »

La sagesse de Montaigne est une sagesse pour les gens ordinaires. « Qui ne se sent plus proche de Montaigne que de Socrate et d’Epicure, ou qui ne sent Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile, plus vrai ? Montaigne accepte de n’être pas un sage, et c’est la seule sagesse peut-être qui ne mente pas, la seule, en tout cas, que nous puissions viser, nous, sans mentir ni rêver. Est-ce encore une sagesse ? Ceux qui ont lu les Essais savent bien que oui, et que c’est la plus humaine, la plus merveilleusement humaine (…) Montaigne est un maître, aussi grand que les plus grands, et plus accessible que la plupart[71]. »

Il nous apprend à suivre la nature :

« La nature a maternellement observé ce principe que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également, et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir : c’est une injustice de détériorer ses règles[72]. »

à savoir rester libre :

« Mon opinion est qu’il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même[73]. »

à ne pas se prendre au sérieux:

« La plupart de nos occupations sont comiques. Il faut jouer notre rôle comme il faut, mais comme le rôle d’un personnage emprunté[74]. »

à se méfier de tous les extrémismes :

« Le peuple se trompe : on va bien plus facilement par les bouts, là où l’extrémité sert de borne d’arrêt et de guide, que par la voie du milieu large et ouverte, mais bien moins noblement et de façon moins estimable[75]. »

à être tolérant :

« Je ne partage point cette erreur commune de juger d’un autre d’après ce que je suis. Je crois aisément qu’il y a des qualités différentes des miennes (…) Je conçois et crois bonnes mille manières de vivre opposées ; au contraire du commun des hommes, j’admets en nous plus facilement la différence que la ressemblance[76]. »

et surtout à aimer la vie telle qu’elle est et à la goûter pleinement :

« J’ai un dictionnaire tout à fait personnel ; je « passe » le temps quand il est mauvais et désagréable ; quand il est bon, je ne veux pas le « passer », je le goûte à nouveau, je m’y arrête. Il faut « passer » le mauvais en courant et s’arrêter au bon[77]. »

N’hésitons pas à bien accueillir les plaisirs voulus par la nature :

« Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; et même quand je me promène solitairement dans un beau verger[78], si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelque partie du temps, une autre partie du temps je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi[79]. »

et à savoir les amplifier :

« Les autres ressentent la douceur d’une satisfaction et de la prospérité ; je la ressens comme eux, mais ce n’est pas en passant et en glissant. Il faut plutôt l’étudier, la savourer et la ruminer pour en rendre grâces comme il convient à celui qui nous l’accorde. Eux jouissent des autres plaisirs comme ils le font de celui du sommeil, sans les connaître. Afin que le « dormir » lui-même ne m’échappât point stupidement ainsi, j’ai trouvé bon autrefois qu’on me le troublât pour que je l’entrevisse[80]. »

sans toutefois en être la dupe, en sachant qu’en tout cela il n’y a que vanité :

« Moi qui me vante d’accueillir avec tant de soin les agréments de la vie, je n’y trouve, quand je les considère ainsi avec minutie, à peu près que du vent. Mais quoi ! Nous sommes à tous égards du vent. Et encore le vent, plus sagement que nous, se complait à bruire, à s’agiter et il est content de ses propres fonctions, sans désirer la stabilité, la solidité, qualités qui ne sont pas siennes[81]. »

Les éditions des Essais

- Éditions originales :

- Essais, livres I et II, Bordeaux, Simon Millanges, 1580.

- Essais, livres I et II, Bordeaux, Simon Millanges, 1582.

- Essais, livres I et II, Paris, Jean Richer, 1587.

- Essais, livres I et II et III (plus de 600 additions aux deux premiers), Paris, Abel Langelier, 1588.

- Essais, éd. posthume, Paris, Abel Langelier, 1595 (établie par Pierre de Brach et Marie de Gournay, préface de Mlle de Gournay).

- Éditions scientifiques :

- Essais, éd. F.Strowski, P.Villey, F.Gébelin, dite Édition municipale, 1906-1933.

- Essais, reproduction phototypique de l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, Hachette, 1912 (réimpression Slatkine, 1988, 3 vol.).

- Essais, reproduction typographique de l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, Imprimerie nationale, 1913-1931.

- Essais, reproduction photographique du texte de 1580, Genève, Slatkine, 1976

- Éditions de référence :

- Essais, éd. Villey-Saulnier (reproduisant l’Exemplaire de Bordeaux), Paris, PUF, 1965 (réimpression en 2 vol., 1978) avec notices, notes et répertoire des sources par P.Villey dont la thèse sur Les sources et l’évolution des Essais (1933), fait toujours autorité. Réimpression dans la coll. Quadrige, PUF, 2004.

Cette édition distingue par des lettres les strates successives du texte des Essais (A désigne le texte de 1580, B le texte de 1588, C le texte postérieur). - Essais, éd. J.Balsamo, C.Magnien-Simonin et M.Magnien (reproduisant l'édition posthume publiée en 1595 par Marie de Gournay), Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, suivis des sonnets de La Boétie supprimés en 1588, des annotations de Montaigne sur des livres de sa bibliothèque, et du recueil de sentences latines et grecques peintes sur les poutres de sa bibliothèque.

Cette édition prend à revers la tradition installée depuis le début du XXe siècle par F. Strowski et P. Villey, adoptant pour base l'Exemplaire de Bordeaux que les éditeurs de La Pléiade tiennent pour un premier état de l'édition de 1595, esquissé en marge du texte de 1588. Ils conjecturent l'existence d'un état définitif du texte en deux exemplaires disparus, l'un resté en Gascogne, l'autre envoyé à Paris pour établir l'édition de 1595.

- Essais, éd. Villey-Saulnier (reproduisant l’Exemplaire de Bordeaux), Paris, PUF, 1965 (réimpression en 2 vol., 1978) avec notices, notes et répertoire des sources par P.Villey dont la thèse sur Les sources et l’évolution des Essais (1933), fait toujours autorité. Réimpression dans la coll. Quadrige, PUF, 2004.

- Éditions en français moderne :

- Essais, traduction en français moderne par A.Lanly (à partir de l’Exemplaire de Bordeaux), coll. Quarto, Gallimard, 2009. Cette traduction conserve la structure de la phrase de Montaigne.

- Essais, traduction en français moderne par Guy de Pernon (à partir de l'édition de 1595), parution sur Internet, 2008 .

Bibliographie

Armoiries de Montaigne.

Armoiries de Montaigne.

« Je porte d'azur semé de trèfles d'or, à une patte de lion de même , armée de gueules (...) Quel privilège a cette figure pour demeurer particulièrement dans ma maison [82]? »- Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse & l'Allemagne en 1580 & 1581, Avec des Notes par M. de Querlon. Edition par Meusnier de Querlon du journal rédigé en route et non repris par Montaigne. Le Jay, Rome et Paris, 1774. lire en ligne sur Wikisource.

- Lire et relire, PUF, Montaigne, lumière des temps"' – 248 pages. Marc-Henri Chardin. Éd. Glyphe, Paris 2009

- "La philosophie critique de Montaigne", par Charles Gagnebin, Editions de l'Aire, Vevey, 2007, 315 pages

- Les sources et l'évolution des Essais de Montaigne, tome I : Les sources et la chronologie des Essais ; tome II : L'évolution des Essais, par Pierre Villey, Paris, 1908 ; ouvrage en ligne sur Gallica

- Lexique de la langue des Essais de Montaigne et index des noms propres par Pierre Villey, 1933

- Montaigne devant la postérité par Pierre Villey, 379 p., Boivin, Paris, 1935

- Montaigne à cheval, Jean Lacouture - éd. Seuil (Collection Points) (Sympathique initiation à Montaigne)

- Les Commerces de Montaigne par Philippe Desan, Paris, Nizet, 1992

- Montaigne, une vie, une œuvre, par D. Frame, tr. p. J.-C. Arnould, N. Dauvois et P. Eichel, Paris, Champion, 1994

- Montaigne, notre nouveau philosophe par Joseph Macé-Scaron - éd. Plon

- Montaigne en mouvement par Jean Starobinski - éd. Folio Essais

- Montaigne par Stefan Zweig - éd. PU p., PUF,F collection « Quadrige »

- L'influence de Montaigne sur les idées pédagogiques de Locke et de Rousseau par Pierre Villey, 270 p., Hachette, Paris, 1911 ; ouvrage en ligne sur Gallica

- L'Histoire juive de Montaigne par Sophie Jama, éd. Flammarion, 2001

- Montaigne ou la conscience heureuse par Marcel Conche, éd. PUF, 2002

- Michel de Montaigne, biographie, par Madeleine Lazard, Éditions Fayard, 2002, (ISBN 2-213-61398-2)

- Descartes et Pascal, lecteurs de Montaigne, par Léon Brunschvicg, éd. de la Baconnière, 1945.

- Dictionnaire de Michel de Montaigne dirigé par Philippe Desan, Paris, Champion, 2004, — (ISBN 2-7453-1142-5). éd. augmentée, 2007.

- Daniel Lefèvre, Montaigne et La Boétie : Deux images de l'amitié, article paru dans la revue Imaginaire et Inconscient, n°20, 2006, L'Esprit du Temps éditeur. (ISBN 9782847951141)

Sources

Les sources principales de cet article sont :

- Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908

- Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, Fayard, 1992

Notes et références

Les citations des Essais sont faites d’après l’édition en français moderne d’André Lanly, Quarto Gallimard, 2002.

- Il faudrait normalement prononcer [mɔ̃taɲ], mais aujourd'hui on prononce généralement [mɔ̃tɛɲ]. Voir Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 102.

- Essais, II, 6

- Jean Lacouture, Montaigne à cheval, Seuil,1996, p. 10.

- Pascal, Pensées, XXIX.

- Voltaire, Lettres philosophiques, Vingt-cinquième lettre sur les pensées de M.Pascal

- Nietzsche, Considérations inactuelles, III. Schopenhauer éducateur, 2.

- Essais, III, 13, p. 1347 (C’est une absoluë perfection, et comme divine, de sçavoir jouyr loyallement de son estre)

- Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, Fayard, 1992, p. 10

- Une famille roturière pouvant obtenir l’anoblissement au bout de deux générations à condition de « vivre noblement » (pas d’activité commerçante ou de travail manuel, participation aux assemblées de la noblesse, aller à la guerre) et de payer de lourdes charges (droits de francs fiefs, service du ban et de l’arrière-ban)

- Ce point a fait l'objet de vives controverses et n'est pas résolu de façon définitive.

- Son notaire passe 250 actes en trente ans

- Essais, III, 13

- Essais, I, 26

- Essais, II, 12, p. 540

- Essais, II, 12, p. 608

- Géralde Nakam, Montaigne et son temps. Les évènements et les Essais, Nizet, 1982

- A.Tournon, Montaigne en toutes lettres, Bordas, 1989

- Michel Onfray, Du droit à l'athéisme, Le Monde du 6-7 février 2011, p. 26.

- Sophie Jama, L'Histoire juive de Montaigne, Flammarion, 2001

- Essais, I, 28

- Essais, III, 5

- Jean Lacouture, Montaigne à cheval, Seuil, 1996, .65

- Essais, III, 3

- Où se trouvent les écuries, les équipages.

- Essais, III, 5, p. 1060

- Essais, II, 8

- Essais, Au lecteur

- Essais, III, 2

- Essais, II, XI, p. 527

- Essais, III, I, p. 957

- Essais, III, 9

- Essais, III, 9, p. 1154

- Essais, III, 9, p. 1156

- Essais, III, 9, p. 1148

- Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, Fayard, 1992, p. 263

- Montaigne, Paris, La Fère, Beaumont-sur-Oise, Dormans, Epernay, Chalons, Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Vaucouleurs, Domrémy, Mirecourt, Epinal, Plombières, Remiremont, Thann, Mulhouse, Bâle, Baden, Constance, Lindau, Augsbourg, Munich, Innsbruck, Bolzano, Trente, Vérone, Vicence, Padoue, Venise, Ferrare, Bologne, Florence, Sienne, Rome, Lorette, Ancône, Urbin, Florence, Lucques, Pise, Plaisance, Pavie, Milan, Turin, Lyon, Thiers, Clermont-Ferrand, Limoges, Périgueux, Mauriac, Montaigne

- Essais, III, 9, p. 1191

- Le maire de Bordeaux était élu par six « jurats » comportant deux nobles, deux hommes de loi et deux hommes d’affaires.

- Essais, III, 10, p. 1214

- Grün,La vie publique de Michel de Montaigne, Paris, 1855

- Essais, III, 10, p. 1215–1217

- Essais, III, 12, p. 1256

- Essais, III, 12, p. 1260

- Essais, III, 12, p. 1264

- Essais, III, 12, p. 1263

- « Ici est arrivé, dit-on, Monsieur de Montaigne, qui est gentilhomme catholique… ceux qui conduisent les affaires du Béarnais ne savent pas la cause de sa venue et soupçonnent qu’il a en main quelque commission secrète. » écrit l’ambassadeur espagnol don Bernardino de Mendoza à Philippe II. Sir Edouard Stafford, l’ambassadeur anglais parle lui de « la venue d’un certain Montaigne, de la part du roi de Navarre avec le fils de Matignon… Tous les serviteurs de ce roi ici ne savent pas un iota de la raison de ce voyage…Ils craignent qu’il ne soit venu traiter quelque affaire particulière avec le roi… L’homme dont il s’agit est catholique, très capable. Il a été maire de Bordeaux et n’est pas homme à apporter au roi quelque chose qui ne lui plaise pas. ».

- Essais, III, 9, p. 1144

- Essais, III, 12, p. 1268

- Essais, III, 12, p. 1269

- Essais, III, 13, p. 1347

- Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, thèse pour le doctorat, Hachette, 1908, p. 294.

- Essais, I, 26, p. 212

- Essais, III, 9, p. 1203

- Essais, I, 26, p. 213

- Sainte-Beuve, Causeries du lundi, Garnier, 1852, T.4, p. 65.

- Essais, II, 17, p. 775

- Essais, I, 25, p. 168

- Essais, III, 12, p. 1274

- Dans l'une des introductions à la nouvelle édition des Essais dans la Pléiade, Gallimard, 2007

- Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908, T.2, p. 104.

- Essais, I, 26, p. 201

- Essais, I, 2, p. 198.

- Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908, T.2, p. 516.

- Essais, III, 12, p. 1267

- Essais, II, 37, p. 924

- Essais, II, 17, p. 799

- Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908, T.2, p.233.

- Essais, III, 2, p.974

- Pierre Villey, Les sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908, T.2, p. 432.

- Essais, II, 12, p. 622.

- André Comte-Sponville, "Je ne suis pas philosophe" Montaigne et la philosophie, Paris, Honoré Champion, 1993, p. 13.

- Essais, III, 13, p. 1337

- Essais, III, 10, p.1212

- Essais, III, 10, p.1222

- Essais, III, 13, p.1340

- Essais,I, 27, p.283

- Essais, III, 13, p.1341.

- Il s’agit de ce que nous appelons un jardin d’agrément.

- Essais, III, 13, p.1336.

- Essais, III, 13, p.1342.

- Essais, III, 13, p.1335.

- Essais, I, 46.

Voir aussi

Articles connexes

- Château de Montaigne

- Étienne de La Boétie

- Françoise de La Chassaigne

- Humanisme

- Essais

- Marie de Gournay

- Scepticisme

Liens externes

- (fr) Le site de la Société Internationale des Amis de Montaigne

- (fr) Le site officiel du Château de Montaigne

- (en) Revue « Montaigne Studies », publiée par l'Université de Chicago

- (fr) Archive complète, avec un moteur de recherche, de l'édition Villey-Saulnier appartenant a l'université de Chicago

- (fr) Texte intégral du Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie, sur le site de l'Université de Chicago

- (fr) Jugement de Malebranche sur les Essais de Montaigne : critique de sa pédanterie, et de sa méconnaissance de l'esprit humain

- (fr) Présentation intéressante sur l'éducation selon Montaigne

- (en) Entrée Montaigne dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, par Marc Foglia

- [MP3] Lecture audio d'un extrait des Essais (I, 2) : « Sur la tristesse »

- (fr) Collection Études Montaignistes aux Éditions Honoré Champion

- (fr) Une lettre inédite de Montaigne A. Jubinal

Catégories :- Personnalité de la Renaissance

- République des Lettres

- Personnalité française du XVIe siècle

- Écrivain français du XVIe siècle

- Philosophe de la Renaissance

- Philosophe français du XVIe siècle

- Humaniste français

- Moraliste

- Philosophe catholique

- Écrivain catholique

- Essayiste français

- Personnalité politique de l'Ancien Régime

- Personnalité de Bordeaux

- Maire de Bordeaux

- Antiesclavagiste français

- Naissance en 1533

- Décès en 1592

- Naissance en Dordogne

- Personnalité de la Dordogne

- Éditions originales :

Wikimedia Foundation. 2010.