- La Boétie

-

Étienne de La Boétie

Étienne de La Boétie, né à Sarlat le 1er novembre 1530 et mort à Germignan, dans la commune du Taillan-Médoc, près de Bordeaux le 18 août 1563, était un écrivain français.

Sommaire

Biographie

Fils d’un lieutenant particulier du sénéchal du Périgord, et d’une famille de magistrats, Étienne de la Boétie grandit dans un milieu éclairé. Son entourage est principalement composé de bourgeois cultivés.

Peu d’informations sur la plus grande partie de la vie de la Boétie (son enfance, son éducation, les premières années de sa magistrature) sont conservées. Ce qui est certain, c’est que la Boétie est encore fort jeune à la mort de son père. L’enfant est élevé par son oncle Estienne, qui prend le plus grand soin de l’éducation de son neveu. Il est pour ce dernier un second père, ce qui fait dire à Étienne « qu’il lui doit son institution et tout ce qu’il est et pouvait être ».

De nombreux auteurs prétendent que la Boétie a fait ses humanités classiques au Collège de Guyenne à Bordeaux. Pourtant l’historien de cette institution n’y a jamais rencontré le nom de la Boétie parmi les élèves de cet établissement. Vers la fin de ses humanités, la Boétie développe une passion pour la philologie antique qui l’attire comme elle attire d’ailleurs tout son siècle. Il compose en manière de délassement, des vers français, latins ou grecs. Il rédige vingt-neuf sonnets amoureux et devient plus tard le traducteur des ouvrages de Plutarque, Virgile et L'Arioste.

Par la suite il entame des études de droit à l’université d'Orléans. Au début de ses études universitaires ce jeune homme âgé de dix-huit ans seulement, écrit son premier ouvrage, qui deviendra plus tard la plus célèbre de ses œuvres, le fameux « Discours de la Servitude Volontaire ou Contr’un ».

Grâce à la réputation que la Boétie se fait au cours de ses études, il est admis en qualité de conseiller au parlement de Bordeaux en janvier 1553, deux ans avant l’âge légal. Le 13 décembre de la même année, il est élevé à l’office de Conseiller en la cour. À partir de 1560, la Boétie est chargé par Michel de l'Hospital d’intervenir dans diverses négociations pour parvenir à la paix dans les guerres de religion opposant Catholiques et Protestants. Entre-temps la Boétie se marie avec Marguerite de Carle, une veuve issue d’une famille considérée, et mère de deux enfants. Ces derniers sont le fruit du mariage entre le frère de Michel de Montaigne, Thomas, et l’épouse de la Boétie.

Vers le milieu de l’année 1563 un mal terrible terrasse la Boétie ; « c’est un flux de ventre avec des tranchées ». Il s’agit d’une dysenterie qui s’aggrave rapidement. La peste et la famine avaient éclaté dans le Périgord. Montaigne suppose que son ami en a rapporté le germe.

Étienne de la Boétie tente de regagner le Médoc, où sont situées les terres de son épouse. Il espère que l’air pur des champs hâtera son rétablissement, mais il doit s’arrêter en route, tellement les douleurs sont fortes. C’est chez son collègue au Parlement, Richard de Lestonnac, beau-frère de Montaigne, qu’il se repose. Il meurt peu après au Taillan-Médoc. Se rendant compte de la gravité de son état, Étienne de la Boétie dicte son testament. Il attend l’issue de la lutte avec courage et philosophie jusqu’à sa dernière heure. Dans une lettre adressée à son père, Montaigne décrit les particularités de cette maladie et de la fin de son ami. Il se met à calculer et termine sa lettre en des termes émouvants : « Le 18 du mois d’août de l’an 1563, Étienne de la Boétie expire. Il n’est âgé que de 32 ans 9 mois 17 jours ».

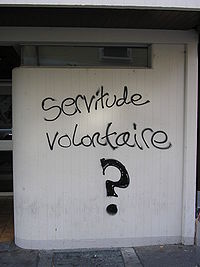

Le Discours de la servitude volontaire ou le Contr'un est un court réquisitoire contre la tyrannie, qui surprend par son érudition et sa profondeur, puisque rédigé par un jeune homme d'à peine 18 ans. Montaigne cherche à en connaître l'auteur : de sa rencontre avec La Boétie, naît alors une amitié qui va durer jusqu'à la mort de ce dernier.

Montaigne rend un très beau témoignage de leur amitié dans ses Essais, au chapitre 27 du livre 1. Après avoir longuement développé la question sur l'amitié qui le liait à La Boétie, il finit par dire: « Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiez, ce ne sont qu'accoinctances et familiaritez nouees par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos ames s'entretiennent. En l'amitié dequoy je parle, elles se meslent et confondent l'une en l'autre, d'un meslange si universel, qu'elles effacent, et ne retrouvent plus la cousture qui les a joinctes. Si on me presse de dire pourquoy je l'aymoys, je sens que cela ne se peut exprimer, qu'en respondant : Par ce que c'estoit luy, par ce que c'estoit moy ».

Le texte de La Boétie pose la question de la légitimité de toute autorité sur une population et essaie d'analyser les raisons de la soumission de celle-ci (rapport domination / servitude). Les nombreux exemples tirés de l'Antiquité qui, comme de coutume à l'époque, illustrent son texte, lui permettent de critiquer, sous couvert d'érudition, la situation politique de son temps. Son manuscrit fut publié en 1576.

Discours de la servitude volontaire

Le Discours de la servitude volontaire constitue une remise en cause de la légitimité des gouvernants, que La Boétie appelle « maîtres » ou « tyrans ». Quelle que soit la manière dont un tyran s'est hissé au pouvoir (élections, violence, succession), ce n'est jamais son bon gouvernement qui explique sa domination et le fait que celle-ci perdure. Pour La Boétie, les gouvernants ont plutôt tendance à se distinguer par leur impéritie. Plus que la peur de la sanction, c'est d'abord l'habitude qu'a le peuple de la servitude qui explique que la domination du maître perdure. Ensuite vient l'idéologie (que Marx appellera opium du peuple) et les superstitions. Mais ces deux premiers moyens ne permettent de dominer que les ignorants. Vient le « secret de toute domination » : faire participer les dominés à leur domination. Ainsi, le tyran jette des miettes aux courtisans. Si le peuple est contraint d'obéir, les courtisans ne doivent pas seulement obéir, mais devancer les désirs du tyran. Aussi, ils sont encore moins libres que le peuple lui-même, et choisissent volontairement la servitude. Ainsi s'instaure une pyramide du pouvoir: le tyran en domine cinq, qui en dominent cent, qui eux-mêmes en dominent mille... Cette pyramide s'effondre dès lors que les courtisans cessent de se donner corps et âme au tyran. Alors celui-ci perd tout pouvoir acquis.

Dans ce texte majeur de la philosophie politique, repris à travers les âges par des partis de colorations diverses, La Boétie oppose l'équilibre de la terreur qui s'instaure entre bandits, égaux par leur puissance et qui se partagent à ce titre le butin des brigandages, à l'amitié qui seule permet de vivre libre. Le tyran, quant à lui, vit dans la crainte permanente: n'ayant pas d'égaux, tous le craignent, et par conséquent, il risque à chaque instant l'assassinat. Elias Canetti fera une peinture similaire du « despote paranoïaque » dans son chef d'œuvre, Masse et puissance.

Si La Boétie est toujours resté, par ses fonctions, serviteur fidèle de l'ordre public, il est cependant considéré par beaucoup comme un précurseur intellectuel de l'anarchisme et de la désobéissance civile.

Pour comprendre les intentions qui conduisent Étienne de la Boétie à écrire le « Discours de la Servitude Volontaire ou le Contr’un », il faut remonter au drame qui a lieu vers 1548. « En 1539, François Ier, roi de France, tente d'unifier la gabelle. Il impose des greniers à sel près de la frontière espagnole, dans les régions qui en sont dépourvues. En réaction de cette tentative des soulèvements ont lieu. Le premier en 1542, puis le plus grand en 1548 à Bordeaux ». Le connétable de Montmorency rétablit l'ordre de manière impitoyable. Si l’on s’en rapporte à l’écrivain Jacques-Auguste de Thou, ce serait sous l’impression de ces horreurs et cruautés commises à Bordeaux, que la Boétie compose le « Discours de Servitude Volontaire ».

Beaucoup s’imaginent que la servitude est forcée, alors qu’elle est toute volontaire. En tout cas c’est ce que la Boétie veut prouver dans son « Discours ». En effet, la question qu’il se pose, touche à l'essence même de la politique : « pourquoi obéit-on ? ». On admet généralement comme allant de soi l'existence d'un pouvoir absolu et on omet de se demander d'où vient l'obéissance. Un homme ne peut asservir un peuple si ce peuple ne s’asservit pas d’abord lui-même.

Bien que la violence soit son moyen spécifique, elle seule ne suffit pas à définir l’État. C’est à cause de la légitimité que la société lui accorde que les crimes sont commis. Il suffirait à l’homme de ne plus vouloir servir pour devenir libre ; « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres ». A cet égard la Boétie tente de comprendre pour quelles raisons l’homme a perdu le désir de retrouver sa liberté. Le « Discours » a pour but d’expliquer cette soumission.

Tout d’abord la Boétie distingue trois sortes de tyrans : « Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race ».Les deux premiers se comportent comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois, en général ne sont guère meilleurs, puisqu’ils ont grandi au sein de la tyrannie. C’est ce dernier cas qui intéresse la Boétie. Comment se fait-il que le peuple continue à obéir aveuglément au tyran ? Il est possible que les hommes aient perdu leur liberté par contrainte, mais il est quand même étonnant qu’ils ne luttent pas pour regagner leur liberté.

La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c’est qu’il y a ceux qui n’ont jamais connu la liberté et qui sont « accoutumés à la sujétion ». La Boétie décrit dans son « Discours » : « Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d’autres biens ni d’autres droits que ceux qu’ils ont trouvés ; ils prennent pour leur état de nature l’état de leur naissance ».

La seconde raison, c’est que sous les tyrans les gens deviennent « lâches et efféminés ». Les gens soumis n’ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils ne combattent plus pour une cause mais par obligation. Cette envie de gagner leur est enlevée. Les tyrans essaient de stimuler cette pusillanimité et maintiennent les hommes stupides en leur donnant du « pain et des jeux ». Ces absolutistes iront même jusqu’à dire qu’ils ont le pouvoir de guérir certaines maladies ; par exemple Hugues Capet, le premier Roi de France, prétendait avoir le pouvoir de guérir la maladie des écrouelles.

La dernière raison est sans doute la plus importante, car elle nous dévoile le ressort et le secret de la domination, « le soutien et fondement de toute tyrannie ». Le tyran est soutenu par quelques hommes fidèles qui lui soumettent tout le pays. Ces hommes sont appelés par le tyran pour être « les complices de ses cruautés » ou se sont justement rapprochés du tyran afin de pouvoir le manipuler. Ces fidèles ont à leur tour des hommes qui leur sont obéissants. Ces derniers ont à leur dépendance d’autres hommes qu’ils élèvent en dignité. À ces derniers est donné le gouvernement des provinces ou «le maniement des deniers ». Ce maniement est attribué à ces hommes « afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté, afin qu’ils les exercent à point nommé et fassent d’ailleurs tant de mal qu’ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu’ils ne puissent s’exempter des lois et des peines que grâce à leur protection ».

Tout le monde est considéré comme tyran. Ceux qui sont en bas de la pyramide, les fermiers et les ouvriers, sont dans un certain sens ‘libres’ : ils exécutent les ordres de leurs supérieurs et font du reste de leur temps libre ce qui leur plaît. Mais « s’approcher du tyran, est-ce autre chose que s’éloigner de sa liberté et, pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude » ? En d’autres termes, ceux qui sont en bas de l’échelon sont bien plus heureux et en quelque sorte bien plus ‘libres’ que ceux qui les traitent comme des « forçats ou des esclaves ». « Est-ce là vivre heureux ? Est-ce même vivre ? », se demande la Boétie. Ces favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui, « s’étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie ».

Par ailleurs il est impossible de se lier d’amitié avec un tyran, parce qu’il est et sera toujours au-dessus. « Il ne faut pas attendre de l’amitié de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir. Mais ce n’est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu’il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent. » Pour achever son « Discours » la Boétie a recours à la prière. Il prie un « Dieu bon et libéral pour qu’il réserve là-bas tout exprès, pour les tyrans et leurs complices, quelque peine particulière ».

Citations

- « Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race. (...) s'ils arrivent au trône par des moyens divers, leur manière de régner est toujours à peu près la même. Ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme leur proie, les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient par nature. » (Discours de la servitude volontaire)

- « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. » (Discours de la servitude volontaire)

- « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. »(Discours de la servitude volontaire)

- « Pour que les hommes, tant qu’ils sont des hommes, se laissent assujettir, il faut de deux choses l’une : ou qu’ils y soient contraints, ou qu’ils soient trompés. »(Discours de la servitude volontaire)

- « Nul doute que la nature nous dirige là où elle veut, bien ou mal lotis, mais il faut avouer qu’elle a moins de pouvoir sur nous que l’habitude. »[réf. nécessaire]

- « Si toutes choses deviennent naturelles à l’homme lorsqu’il s’y habitue, seul reste dans sa nature celui qui ne désire que les choses simples et non altérées. »[réf. nécessaire]

- « La première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude. » Discours de la servitude volontaire

- « quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu’apitoyé de leur sottise. »(Discours de la servitude volontaire)

- « L'Église catholique est merveilleusement corrompue d'infinis abus. »[réf. nécessaire]

- « Nous ne sommes pas nés seulement en possession de notre franchise [liberté], mais aussi avec affection de la défendre ». »[réf. nécessaire]

Œuvres

- Œuvres complètes, Éditions William Blake & Co., 1991. ISBN 2-905810602

- Raoul de Cambrai (1580),

- Mémoire touchant l'Édit de janvier 1562.

- Discours de la servitude volontaire, Paris : Mille et une nuits, 1997. ISBN 2-910233944

- Discours de la servitude volontaire, Paris : Flammarion, 1993. ISBN 2-080703943

- Discours de la Servitude volontaire, Paris : Payot, collection Petite bibliothèque, 2002. (deux versions du texte + études complémentaires (Abensour, Clastres, Lefort...). ISBN 2-228-89669-1

Bibliographie

- Lucien Bély, La France moderne (1498-1789), Paris, Presses Universitaires de France, 1998

- Anne Bertholet et François Cornilliat, Littérature Moyen Âge / XVIe siècle, Paris, Éd. Nathan, 1988

- Émile Faguet, Autour de Montaigne, Genève, Éd. Slatkine, 1999

- Hem Day, Étienne de la Boétie ; Aperçu sur sa Vie et sur son Œuvre, Paris – Bruxelles, Éd. Ensée & Action, 1954

- Gérard Defaux, Montaigne et le travail de l’amitié, Orléans, Paradigme, 2001

- Étienne de La Boétie, Discours de la Servitude Volontaire ou Contr’un, Genève, Librairies Droz, 1987

- Michel Magnien, Bibliographie d’Étienne de la Boétie, Paris, Éd. Diffusion CNRS, 1997

- Michel de Montaigne, Les Essais - I, 28 : « De l’amitié », Paris, Presses Universitaires de France, 2004

- Marcel Tetel, Étienne de La Boétie : Sage révolutionnaire et poète périgourdin ; Actes du Colloque International Duke University (26-28 mars 1999), Paris, Éd. Champion, 2004

- Anonyme, Étienne de La Boétie ou l'importance de l'insoumission, Bruxelles, 2006

Liens externes

- (fr) Texte intégral en français modernisé du Discours de la servitude volontaire

- (fr) Audiolivre du Discours de la servitude volontaire

- (fr) Les oeuvres complètes, édition de Paul Bonnefon

- Portail de la littérature

- Portail de la Renaissance

- Portail de l’Aquitaine

- Portail de la Dordogne

Catégories : Écrivain français du XVIe siècle | Philosophe de la Renaissance | Philosophe français | Philosophe catholique | Naissance en 1530 | Décès en 1563 | Antiesclavagiste français | Sarlat | Naissance en Dordogne | Personnalité de la Dordogne | Personnalité du mouvement non-violent

Wikimedia Foundation. 2010.