- Manuel Comnène

-

Manuel Ier Comnène

Une représentation de Manuel

Une représentation de Manuel

Manuel Ier Comnène (en grec byzantin Μανουήλ Α’ Κομνηνός / Manouếlê A Komnênós) (28 novembre 1118 – 24 septembre 1180) est empereur byzantin (1143-1180) à une période charnière pour l’empire. Manifestant sa volonté de le restaurer dans sa gloire passée et de réaffirmer Byzance dans sa suprématie du monde méditerranéen au XIIe siècle, Manuel poursuit une politique étrangère ambitieuse et énergique. Pour ce faire, il s’allie au pape et aux puissances occidentales montantes, envahit l’Italie, maîtrise le passage de la Deuxième croisade à travers son empire et établit un protectorat byzantin sur les royaumes croisés d’Outremer. Faisant face au jihad islamique en Terre sainte, il fait cause commune avec le Royaume de Jérusalem et participe à l’invasion de l’Égypte fatimide. Manuel recompose la carte politique des Balkans et de la Méditerranée orientale en plaçant les royaumes de Hongrie et d’Outremer sous l’hégémonie byzantine et en menant des campagnes agressives aussi bien à l’ouest qu’à l’est. Toutefois, vers la fin de son règne, les réalisations de Manuel en Orient sont compromises par la défaite à la bataille de Myriokephalon qui, pour une large part, est due à son arrogance à attaquer une place forte turque bien défendue.

L’historien latin Guillaume de Tyr décrit Manuel comme sage, bon et brave[1]. Manuel est aussi loué par Robert de Clari comme étant « un homme généreux et plein de sagesse[2] ». Une telle estime pour un souverain byzantin est rare parmi les chroniqueurs occidentaux, et cette réputation positive a mené quelques historiens modernes à le voir comme un innovateur inspiré qui compte plus sur la coopération que sur la confrontation avec l’Occident et les Croisés[3].

Nommé Mégas (Μέγας, « le Grand ») à Byzance, Manuel est connu pour avoir inspiré une loyauté intense à ceux qui l’ont servi. Il apparaît comme un héros dans une histoire écrite par son secrétaire Jean Kinnamos et chez qui on retrouverait toutes les vertus : depuis le courage au combat, en passant par l’intelligence, l’humanité jusqu’à des compétences en philosophie et même en médecine. Jean Phokas, un soldat qui combat dans l’armée de Manuel, le décrit comme « sauvegardant le monde » et un glorieux empereur[3].

Manuel est renommé pour son charisme et son affinité pour l’Occident, ce qui le mène à organiser des joutes et même à y participer, chose inhabituelle pour les Byzantins. Il est représentatif d’un nouveau genre de souverains byzantins dont la pensée est influencée par les croisés occidentaux. Homme de guerre accompli et doté d’un grand courage, Manuel s’est consacré aux armes tout au long de son règne avec diverses fortunes.

Accession au trône (1143)

Manuel Comnène est le quatrième fils de Jean II Comnène et de Piroska, fille de Ladislas Ier de Hongrie. Rien au départ ne le destine à monter sur le trône. Il a trois frères plus âgés et Jean II désigne son fils ainé Alexis pour lui succéder. Mais ce prince talentueux meurt au printemps 1142 de maladie suivi peu après par son frère Andronic. S’étant distingué dans la guerre menée contre les Turcs Seldjoukides, Manuel est alors désigné par son père, pour lui succéder de préférence à son fils aîné encore vivant, Isaac. Mais cette investiture paternelle ne régle pas complètement la question de la succession : elle a lieu en effet auprès du lit de mort de son père dans les étendues de Cilicie, très éloignées de la capitale Constantinople. Il est vital qu’il retourne dans la capitale aussi vite que possible, mais il doit encore s’occuper des funérailles de son père. La tradition veut aussi qu’il fonde un monastère sur le lieu où son père a rendu l’âme. Cependant, il dépêche au préalable dans la capitale son secrétaire Jean Axouch avec des ordres pour arrêter son plus dangereux rival : son frère Isaac qui vit au Grand Palais et a ainsi un accès immédiat au trésor. Axuch arrive dans la capitale avant même la nouvelle de la mort de Jean II. Il s’assure rapidement de la loyauté de la cité et quand Manuel fait son entrée dans la capitale en août 1143, il est couronné par le nouveau patriarche Michel II Courcouas. Quelques jours plus tard, quand il n’a plus rien à craindre, Manuel ordonne la libération de son frère, sa position étant assurée.

L’empire dont Manuel hérite a subi de profonds changements depuis sa fondation, huit siècles auparavant. Le plus important a eu lieu au cours du VIIe siècle : les soldats de l’Islam ont pris définitivement à l’Empire les provinces orientales d’Égypte, de Palestine et une grande partie de la Syrie. Depuis lors, les souverains byzantins ne gouvernent plus qu’un empire composé essentiellement de l’Asie Mineure à l’est et des Balkans à l’ouest. Depuis le temps de son prédécesseur Justinien (qui régna de 527 à 565), les empereurs ont aussi perdu le contrôle d’une partie de l’Italie. L’État byzantin à l’avènement de Manuel doit faire face à de formidables défis. À la fin du XIe siècle, les Normands ont pris la Sicile aux Byzantins. Les Turcs Seldjoukides ont fait de même en Anatolie centrale. Au Levant, une nouvelle force est apparue : les États latins d’Orient des Croisés. Toutes ces nouvelles puissances qui s’attaquent aux terres historiquement occupées par l’Empire sont un danger pour lui.

La Deuxième croisade et Renaud de Châtillon (1144-1158)

Allégeance du prince d’Antioche

La première épreuve que Manuel doit affronter arrive en 1144, quand Raymond de Poitiers, prince d’Antioche, lui demande la cession des territoires ciliciens. Toutefois, plus tard dans la même année, l’État latin du Comté d’Édesse est emporté par une offensive habile de l’atabey de Mossoul et d’Alep, Zengi. Cette victoire retentissante provoque le prêche de la Deuxième croisade et sera tenue par les chroniqueurs arabes ultérieurs comme le lancement d'un vaste jihad contre les états croisés. Raymond, son flanc oriental exposé dangereusement à cette nouvelle menace, n’a d’autre choix que de se résoudre à une visite humiliante à Constantinople en réalisant que compter sur une aide immédiate de l’Occident est hors de question. Il ravale donc sa fierté et demande protection à l’empereur. Après qu’il a rendu hommage à Manuel, on lui promet le soutien qu’il requiert et son allégeance à Byzance est assurée. Les Byzantins ont été d’autant plus prompts à apporter leur aide à Édesse et Antioche qu’ils ont toujours considéré ces deux villes comme faisant partie intégrante de l’Empire, même lorsqu’elles seront occupées par les Arabes, les Turcs ou les Latins[4].

La croisade arrive

Toutefois, Manuel ne peut donner suite à ces premiers succès dans l’Est, à cause d’événements dans l’Ouest qui requièrent sa présence dans les Balkans. En 1147, il autorise le passage de deux armées de la Deuxième croisade à travers ses terres : celles de Conrad III de Hohenstaufen et de Louis VII de France. Il y a encore des personnes à la cour byzantine qui se rappellent le passage de la Première croisade. La croisade est un événement marquant dans l’imaginaire collectif de ce temps et elle fascine particulièrement la tante de Manuel, Anne Comnène, qui décrit quelques uns de ses chefs dans son Alexiade, une biographie de son père et grand-père de Manuel, Alexis Ier. Beaucoup de Byzantins craignent la croisade et ce sentiment est amplifié par les nombreux actes de vandalisme et de vols perpétrés par les armées croisées indisciplinées alors qu’elles traversent le territoire byzantin. Des troupes byzantines suivent les croisés, essayant de contenir leurs débordements tandis que d’autres troupes ont été positionnées à Constantinople pour défendre la capitale contre tout acte d’agression. Cette approche prudente est avisée, mais de nombreux épisodes d’hostilité sourde ou déclarée entre les Grecs et les Francs sur leur ligne de marche — pour lesquels les deux côtés semblent être à blâmer — amènent presque un conflit entre Manuel et ses invités. Sagement, Manuel conclut une alliance avec Conrad en 1148, en épousant au préalable sa belle-sœur, Berthe de Sulzbach en 1146. Mais Conrad meurt en 1152 et Manuel ne peut trouver un accord avec son successeur, Frédéric Barberousse.

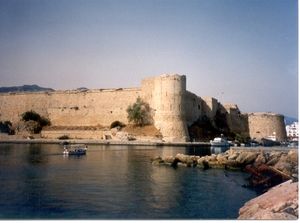

L’invasion de Chypre

L’attention de Manuel doit encore une fois être portée sur Antioche en 1156, en raison d’une atrocité épouvantable : le nouveau prince d’Antioche, Renaud de Châtillon, envahit la province byzantine de Chypre. Après avoir mis l’île à sac et avoir pillé toutes les richesses, son armée mutile tous les survivants avant de les forcer à racheter leurs vies avec le peu qu’elle leur a laissé. Le sac de l’île a vu des scènes d’inimaginable cruauté, d’inhumanité et de sauvagerie, au point que les Byzantins se demandent qui est leur ennemi des Sarrasins ou des Croisés. Ainsi enrichi avec assez de butin pour rendre Antioche prospère pour des années, les envahisseurs repartent et font voile vers leurs foyers. Le peuple de Chypre, qui a envoyé de la nourriture aux Croisés mourants de faim lors de la Première croisade, est récompensé de sa bonté par le sang.

Manuel répond à cet outrage de manière énergique et caractéristique de son comportement. Il assemble une immense armée et ne perd pas de temps à marcher sur Antioche. Son avance est si rapide qu’il réussit à surprendre l’arménien Thoros de Cilicie, qui a participé à l’attaque contre Chypre. Toutes les villes et les cités de Cilicie tombent immédiatement sous la coupe impériale, et Thoros lui-même est forcé de fuir dans le montagnes au dernier moment : on dit qu’il survécut en se cachant dans des ruines d’une forteresse et qu’il subsistait de ce que ses anciens serviteurs lui apportaient.

Manuel à Antioche

Pendant ce temps, la nouvelle de l’avance incroyablement rapide de l’armée byzantine a atteint Antioche, et frappe Renaud de terreur. Il réalise qu’il n’a aucune chance de battre la formidable armée de Manuel, et qu’il ne peut attendre aucune aide du roi Baudouin III de Jérusalem. Baudoin n’avait pas approuvé l’attaque de Renaud sur Chypre et dans tous les cas, avait un accord avec l'empereur, puisqu'il venait d'épouser Théodora Comnène, nièce de Manuel. De plus, Jérusalem était bien trop éloignée pour que Baudouin puisse même avoir le temps d'arriver. Ainsi isolé et abandonné de ses alliés, Renaud décide, sur les conseils de l'évêque Gérard de Laodicée, qu’une soumission humiliante est la seule porte de sortie pour lui. Il apparaît devant l’Empereur à Mamistra à l’automne 1158, vêtu d’une robe de pénitent, avec une corde autour du cou, tenant son épée par la pointe pour la présenter à Manuel et demande son pardon. Manuel ignorant en premier lieu le repentant, mène discussion avec ses courtisans ; l’historien Guillaume de Tyr nous apprend que cette scène ignominieuse dura si longtemps que tous les présents en furent « dégoûtés ». Enfin, Manuel pardonne à Renaud, à la condition qu’il cède la citadelle d’Antioche s'il lui est demandé, qu’il fournisse un contingent pour l’armée impériale et enfin qu’il accepte un patriarche grec[5]. Renaud devient donc un vassal de Manuel, ce qui inféode plus étroitement Antioche à Byzance[3].

La paix ayant été rétablie, une grande procession cérémonielle est organisée pour l’entrée triomphale de Manuel dans la cité, ce dernier chevauchant à travers les rue tandis que Renaud et le roi de Jérusalem, arrivé entretemps, suivent à pieds. Manuel dispense la justice aux citadins et préside à des jeux et des tournois organisés pour la foule[6].

Au printemps suivant (avril-mai 1159), Manuel lance, conjointement avec Baudouin III, son neveu par alliance, et Renaud de Châtillon, une campagne contre Nûr Al-Dîn. Les armées franques et byzantines se dirigent vers Alep, contrairement à ce qui avait été fait du temps du père de Manuel, Jean Comnène. La simple arrivée de ces forces aux portes de sa cité pousse l'atâbeg, impréparé, à demander des termes de paix, comprenant notamment la remise en liberté de tous ses prisonniers, au nombre de 10 000. Manuel, au lieu de pousser son avantage et d'attaquer le royaume zengide, fait alors demi-tour en juin 1159 et regagne Constantinople, en passant par la Cilicie. Les Francs, désemparés par cette paix subite, se replient également. Cette défection très rapide, somme toute étrange puisque Manuel pouvait aisément réduire grandement la pression turque à cette occasion, a été analysée par René Grousset comme étant un calcul politique visant à maintenir les Francs sous pression musulmane, les rendant ainsi plus enclins à faire appel aux forces byzantines. Cependant, la condition du remplacement du patriarche latin d'Antioche par un patriarche grec, sur laquelle s'était engagé Renaud de Châtillon lors de son serment de vassalité à Manuel, ne fut pas appliquée par les Francs. Cette question n'était pas que confessionnelle : en échangeant un patriarche grec au latin, la ville se serait à court ou moyen terme "grecquisée", ce que ne souhaitaient bien entendu pas les Francs.

Satisfait des résultats obtenus, Manuel retourne à Constantinople. Sur le chemin du retour, ses troupes sont surprises en ordre de marche par les Turcs. Malgré ce désavantage, c’est une victoire totale pour Manuel, son armée ayant infligé de lourdes pertes aux Turcs avant de les disperser. Dans l’année qui suivit, il libère l’Isaurie de la présence turque.

Les termes de l’accord entre Manuel et Renaud de Châtillon montrent que Manuel ne veut pas seulement atteindre l’objectif de son père et de son grand-père qui est de ramener Antioche dans le giron impérial, mais qu’il voit plus grand, considérant les Latins et l’Occident comme une force à utiliser pour affirmer la présence byzantine sur tout le pourtour méditerranéen. Cette ambition le pousse plus tard à s’impliquer dans une aventureuse croisade en Égypte, une région où l’influence de l’Empire ne s’est pas faite sentir depuis longtemps.

La campagne italienne et le pape Adrien IV (1147-1158)

Roger de Sicile

En 1147, Manuel doit faire face à une guerre avec Roger II de Sicile, dont la flotte s’est emparé de l’île byzantine de Corfou et en avait pillé les villes grecques. Dans un raid audacieux, Roger pille Thèbes et Corinthe dans le sillage de la Deuxième croisade. Toutefois, bien qu’ayant été distrait par une attaque coumanne dans les Balkans, Manuel requiert l’aide des Vénitiens, qui défont Roger grâce à leur redoutable flotte. En 1149, Manuel recouvre la suzeraineté sur Corfou et se prépare à mener une offensive contre les Normands. Manuel envoie Michel Paléologue et Jean Dukas avec des troupes byzantines et une bonne quantité d’or pour envahir l’Apulie en 1155. Les deux généraux s’avisent de chercher le soutien de l’empereur allemand Frédéric Barberousse, passé du côté des ennemis des Normands de Sicile et se présentent au sud des Alpes à ce moment. Frédéric refuse son aide car ses armées sont démoralisées et ses hommes le pressent de retourner au nord des Alpes aussi tôt que possible. Néanmoins, avec l’aide de barons locaux déchus — et notamment le comte Robert de Loritello —, l’expédition de Manuel progresse de manière stupéfiante, aidée par la rébellion de toute l’Italie du Sud contre la couronne sicilienne. S’ensuit un enchaînement de succès spectaculaires, avec la prise de nombreuses places fortes, soit par la force, soit achetées par l’or byzantin[6].

Alliance byzantino-papale

La cité de Bari, qui avait été la capitale du catépanat des Pouilles des siècles avant l’arrivée des Normands, ouvre ses portes à l’armée impériale, et ses habitants sont ravis de pouvoir démolir la citadelle normande, symbole de leur oppression. Encouragé par le succès, Manuel rêve d’une restauration de l’Empire romain au prix d’une union entre Églises orthodoxe et catholique, une perspective qui est souvent offerte au pape au cours des négociations et des plans d’alliance avec lui.

S’il y eut jamais une chance de réunir les Églises d’Orient et d’Occident et de se concilier le pape, ce fut probablement le moment le plus favorable. La papauté n’est jamais en bons termes avec les Normands, sauf dans le cadre d’une menace militaire directe. Pour la papauté, avoir l’Empire romain d’Orient, considéré comme plus « civilisé », à sa frontière méridionale est préférable à avoir à gérer constamment les débordement de Normands de Sicile. Il est dans les intérêts du pape Adrien IV de sceller un accord si cela est possible, ce qui permettrait une considérable extension de l’influence papale sur toute la population chrétienne orthodoxe. Les négociations sont menées à la hâte et une alliance est formée entre Manuel et Adrien. Le sort des Siciliens paraît scellé.

À ce moment, alors que l’issue de la guerre semble favorable à Manuel, la situation commence à se détériorer. Le commandant byzantin Michel Paléologue s’est aliéné les alliés de Byzance par son arrogance, et cela a rompu la dynamique de la campagne, le comte Robert refusant même de lui parler. Bien que les deux se réconcilient, la campagne a perdu de son élan. Mais le pire est à venir : Michel est rappelé à Constantinople. Bien que son arrogance ait ralenti la campagne, il est un brillant général sur le champ de bataille et sa perte est un gros coup porté à la campagne. Le tournant de la guerre est la bataille devant Brindisi, où les Siciliens lancent une contre-attaque d’envergure à la fois par la terre et par la mer. À l’approche de l’ennemi, les mercenaires engagés avec l’or de Manuel demandent des hausses de soldes impossibles à satisfaire. Quand cela leur est refusé, ils désertent. Même les barons locaux font défection et les forces de Jean Doukas se retrouvent désespérément en infériorité numérique. Les Siciliens enlèvent la victoire grâce à leur marine et Jean est capturé. La défaite de Brindisi sonne le coup d’arrêt du règne byzantin en Italie et en 1158, l’armée impériale s’en retire complètement.

Échec de l’union des Églises

Les espoirs d’une alliance durable avec le pape se heurtent aussi à des problèmes insurmontables. Les conditions imposées par le pape Adrien IV pour une union incluent la reconnaissance de son autorité religieuse sur tous les chrétiens où qu’ils soient et donc la reconnaissance de son autorité séculaire. Ni l’Orient ni l’Occident ne peuvent accepter de telles conditions ; même si un empereur pro-occidental comme l’est Manuel l’acceptait, les Grecs auraient refusé tout net une telle union, comme ils le feront deux siècles plus tard quand les Églises orthodoxe et catholique seront brièvement unies sous l’autorité du pape. Malgré ses manières amicales avec l’Église romaine, Manuel n’est jamais honoré du titre d’« auguste » par Adrien. En fin de compte, un tel accord est impossible et les deux Églises restent séparées depuis lors[7].

Malgré un coût très élevé, les résultats de la campagne italienne sont limités : la cité d’Ancône devient une base byzantine en Italie, acceptant l’Empereur pour souverain ; les Normands de Sicile sont affaiblis et font la paix avec l’Empire pour le reste du règne de Manuel ; la capacité de Byzance à s'impliquer dans les affaires italiennes est démontrée.

La frontière danubienne (1150-1180)

Défaite de la Hongrie

Sur sa frontière septentrionale, Manuel redouble d’efforts pour préserver les conquêtes effectuées par Basile II plus d’une centaine d’années auparavant et maintenues, parfois de façon ténue, depuis lors.

Il force les Serbes en rébellion à devenir ses vassaux (1150-1152) et répète ses attaques contre les Hongrois avec pour objectif l’annexion de leurs territoires le long de la rivière Save. Dans les guerres de 1151-1153 et 1163-1168, Manuel mène ses troupes en Hongrie et opère un spectaculaire raid en profondeur dans le territoire ennemi dont il rapporte un butin substantiel. En 1168, une victoire décisive près de Zemun lui permet de conclure un traité de paix par lequel la Dalmatie et d’autres territoires aux confins de l’Empire lui sont cédés. Des efforts sont faits pour une annexion diplomatique. L’héritier hongrois Béla est envoyé à Constantinople pour y être éduqué à la cour de Manuel, dont l’intention est de le marier à sa fille, Maria, et de faire de lui son héritier, assurant ainsi une union durable entre la Hongrie et l’Empire. À la cour, Béla prend pour nom Alexis et reçoit le titre de despote qui n’avait été jusque là utilisé que pour désigner l’Empereur lui-même. Cependant, quand son fils naît, l’Empereur rompt cet engagement[7].

Une économie florissante

Néanmoins, les plans de Manuel sont pour l’essentiel couronnés de succès dans les Balkans. La Hongrie est réduite à un état de dépendance et Manuel y impose sa volonté pour le choix du roi : Béla III est couronné en 1172. Manuel étend les frontières de l’Empire assurant la sécurité de toute la Grèce et de la Bulgarie. Ceci permet aux provinces occidentales de connaître un nouvel essor économique qui avait déjà commencé aux temps de son grand-père Alexis Ier et qui continue jusqu’à la fin du siècle. Il a été soutenu en effet que Byzance au XIIe siècle était plus riche et plus prospère qu’à aucune autre époque depuis l’invasion perse sous Héraclius, près de cinq siècles plus tôt. Pour preuve de ce développement économique, il reste bon nombre de nouvelles constructions et de nouvelles églises édifiées à cette époque et notamment dans des endroits reculés, ce qui montre que la richesse était bien répartie[7].

Bien qu’il soit vrai qu’à la fin du IXe siècle les cités de l’Empire avaient commencé à se rétablir dans leur puissance perdue suite aux invasions arabes et slaves de l’Antiquité tardive, cette progression est brutalement interrompue par la défaite à la bataille de Manzikert et la guerre civile qui précéda l’accession au trône d’Alexis Ier. Ce n’est que le succès des Comnène qui empêcha une disparition totale de l’Empire et c’est sous cette fortune que le développement urbain reprit. Manuel est le digne continuateur de cette politique.

Constantinople et le commerce

La population de Constantinople approche le demi million durant le règne de Manuel, faisant d’elle de loin la plus grande cité en Europe. De plus, la capitale byzantine est en expansion. Le caractère cosmopolite de Constantinople est renforcé par l’arrivée de marchands italiens et de Croisés en route pour la Terre sainte. Les Vénitiens et d’autres ouvrent des ports et des comptoirs en mer Égée, envoyant des biens des royaumes croisés d’Outremer et de l’Égypte fatimide à l’ouest et commerçant avec Byzance via Constantinople. Ces commerçants des mers stimulent la demande dans les villes et les cités de Grèce, Macédoine et des îles grecques, générant des nouvelles sources de revenus dans des sociétés à dominante agricole. Thessalonique, la seconde ville de l’Empire, accueille la célèbre foire d’été qui attire sur ses étalages les commerçants de toute la péninsule balkanique et même d’encore plus loin. À Corinthe, la production de soie alimente une économie prospère. Tout cela est témoignage de la réussite des empereurs Comnène à assurer une « Pax Byzantina » dans ses territoires historiques[7].

L’invasion de l’Égypte (1162-1169)

Alliance avec le royaume de Jérusalem

Le contrôle de l’Égypte était un vieux rêve du royaume croisé de Jérusalem. Seule une alliance avec Byzance pourrait le réaliser. Ainsi, outre la reconnaissance de la suzeraineté de Manuel sur Antioche et Jérusalem en 1159, les deux puissances scellent leur alliance par des mariages dans les années 1160 : en 1162, Manuel épouse Marie d’Antioche, fille de Raymond de Poitiers, tandis que Amaury Ier, roi de Jérusalem épouse en 1167 la petite-nièce de Manuel, Marie Comnène. En 1168, une alliance formelle est négociée et en 1169, il envoie une expédition conjointe avec le roi Amaury en Égypte. L’expédition est une démonstration de force pour l’Empire qui envoya près de 200 navires — dont beaucoup étaient des vaisseaux de guerre équipés de siphons à feu grégeois et d’armes de siège — ainsi qu’une armée qui représente un investissement de ressources substantiel pour les Byzantins. L’historien croisé Guillaume de Tyr, qui négocia cette alliance, est particulièrement impressionné par les bateaux de transport lourds qui furent utilisés pour l’acheminement de la cavalerie[8].

Bien qu’une attaque d’une telle portée et aussi éloignée du centre de gravité de l’Empire puisse sembler extraordinaire — la dernière fois que l’Empire avait essayé quelque chose de cette ampleur, c'était pour l’invasion de la Sicile près de 120 ans plus tôt, et cela s'était soldé par un échec — cela peut s’expliquer par la politique extérieure de Manuel qui, comme expliqué précédemment, utilisait les Latins pour s’assurer de la survie de l’Empire. Cet intérêt aux affaires du monde mena Manuel à intervenir en Égypte, car on croyait alors que dans le contexte d’un conflit plus large entre les États croisés et les puissances islamiques orientales, le contrôle de l’Égypte serait le facteur décisif pour avoir l’ascendant sur l’autre camp[7].

Le charme de l’Égypte

Une invasion réussie de l’Égypte aurait plusieurs avantages pour l’empire byzantin. Tout d’abord, elle empêcherait les puissances islamiques de la région d’expulser les Croisés hors de Terre Sainte. En second lieu, l’Égypte est une province riche et, à l’époque de l’Empire romain, avait pourvu à la majeure partie du blé et des grains nécessaires à Constantinople, avant qu’elle ne tombe sous la domination arabe au VIIe siècle. Les revenus que l’Empire peut espérer gagner de la conquête de l’Égypte sont considérables, même s’il faudrait les partager avec les Croisés. De plus, cela lierait les Croisés plus étroitement avec l’Empire, un but que Manuel aura poursuivi avec détermination tout au long de son règne et qui sera devenu évident quand le roi Amaury plaça son royaume entier sous la protection de Manuel, étendant en fait l’accord sur Antioche en faisant de tout le royaume de Jérusalem une partie de l’Empire, au moins nommément. Néanmoins, c’est un arrangement personnel, dans la tradition féodale de l’Europe de l’Ouest, et en tant que tel uniquement applicable tant que Manuel et Amaury sont les dirigeants de leurs États respectifs.

Des opportunités perdues

On pourrait s’attendre à un soutien de l’invasion par les chrétiens coptes, qui avaient vécu sous un régime islamique pendant près de 500 ans. Cependant, à cause de l’impossibilité pour les Croisés et les Byzantins de coopérer pleinement, les chances de prendre l’Égypte s’envolent. La flotte byzantine n’a apporté des provisions que pour trois mois : le temps que les Croisés soient prêts, l’approvisionnement vient déjà à manquer et la flotte doit se retirer après une vaine attaque contre Damiette. Chaque côté cherche à blâmer l’autre pour l’échec, mais tous les deux savent aussi qu’ils dépendent l’un de l’autre : l’alliance est maintenue et de nouveaux plans sont faits, qui ne donneront finalement rien[8].

En fin de compte, les annales du règne de Manuel Comnène ne relatent que peu cette expédition contre l’Égypte, à cause de son échec et des choses de plus grande importance comme l’essor de la République de Venise et des Turcs seldjoukides. Cependant, les conséquences de cet échec sont sérieuses. Manuel a investi beaucoup de temps, d’argent et d’hommes dans l’attaque contre l’Égypte, des ressources qui auraient été mieux utilisées contre les Turcs en Anatolie.

Le sultan Kılıç Arslan II profite de ce répit pour éliminer ses rivaux et étendre son pouvoir sur l’Asie Mineure. Le rapport de forces en Méditerranée orientale est en train de changer et les effets de l’insuccès en Égypte se feront encore sentir longtemps après la mort de Manuel. La montée d’un jeune général kurde, Saladin, aidé de son oncle Shirkuh, n’est possible que grâce à sa conquête réussie de l’Égypte durant la même année, 1169 ; et les armées de Saladin reconquerront Jérusalem, ce qui déclenchera la Troisième croisade.

Kılıç Arslan et les Turcs seldjoukides (1162-1180)

Manuel a un accord avec les Seldjoukides, obtenu après sa victoire sur eux en 1162, qui stipule que certaines régions frontalières, dont la ville de Sivas, doivent lui revenir en échange d’une certaine quantité d’or. Cependant, quand il devient clair que les Seldjoukides n’ont aucune intention d’honorer leur part du marché, Manuel décide qu’il est temps de s’occuper des Turcs une fois pour toutes. Pour cela il rassemble l’armée impériale au complet et marche contre la capitale turque, Iconium. La colonne ainsi formée par l’armée est longue de presque vingt kilomètres selon une lettre envoyée par Manuel au roi Henri II d’Angleterre et donc difficile à guider. De plus, Manuel est devenu impétueux et il semble que cela ait altéré son jugement : à l’entrée de la passe à Myriokephalon, des ambassadeurs turcs viennent à sa rencontre, ils lui offrent la paix en des termes généreux. La plupart des généraux et des courtisans expérimentés de Manuel le pressent d’accepter l’offre. Cependant, les plus jeunes et plus belliqueux membres de la cour lui demandent au contraire d’attaquer. De manière inconsidérée, il écoute ces derniers et continue à avancer[6].

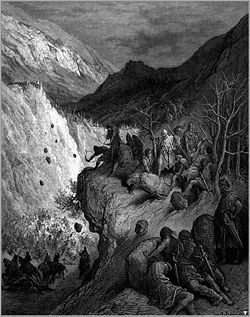

Malheureusement, Manuel commet de sérieuses erreurs tactiques, telles que ne pas faire reconnaître la route avant de s’y engager. Ces manquements le mènent à faire avancer ses troupes droit vers une embuscade. Le 17 septembre 1176, l’armée de Manuel est battue par Kılıç Arslan II à la bataille de Myriokephalon, dans laquelle son armée est prise dans un piège alors qu’elle passait par une passe montagneuse étroite. L’équipement de siège de l’armée est rapidement détruit, et Manuel est forcé de se retirer — sans engins de siège, la conquête d’Iconium est impossible. Les termes par lesquels le sultan seldjoukide permet à Manuel et à son armée de partir sont qu’il doit démanteler ses forts frontaliers à Dorylaeum et Siblia ainsi que retirer leurs garnisons. Cependant, depuis que le sultan avait déjà failli à remplir sa part du traité de 1162, Manuel n’a aucune intention de remplir les conditions de ce nouvel accord. Néanmoins, la défaite à Myriokephalon est embarrassante à la fois pour Manuel personnellement et pour l’Empire. Les empereurs Comnène avaient travaillé dur depuis la bataille de Manzikert, 105 ans auparavant, pour restaurer la réputation de l’Empire. Parce qu’il a été trop confiant, Manuel a montré au monde que Byzance ne pouvait toujours pas battre les Seldjoukides malgré les avancées faites le siècle passé.

La défaite de Myriokephalon est souvent dépeinte comme une catastrophe dans laquelle l’armée byzantine entière est détruite. Manuel lui-même compare la défaite à Manzikert, et comme Manzikert, elle semble être devenue un désastre légendaire ; en réalité, elle ne cause pas la ruine de l’armée byzantine qui combat en Asie Mineure l’année suivante. La plupart des pertes ont eu lieu sur l’aile gauche, commandée par Baudoin d’Antioche, et aussi sur le train arrière, qui soutint le choc de l’embuscade turque et qui était sa cible principale. Les pertes sont rapidement comblées et l’année suivante, les forces de Manuel défont une contre-attaque turque. Une nouvelle campagne reprend même des territoires en 1177.

Cependant, la bataille a de sérieux effets sur la vitalité de Manuel ; sa santé décline graduellement et il succombe dans une lente agonie fiévreuse. De plus, comme après Manzikert, les Turcs prennent l’avantage, Manuel ne les attaquera jamais plus et, après sa mort, ils commenceront à se déplacer de plus en plus à l’ouest, en territoire byzantin.

Le problème était surtout que Manuel s’est permis de se laisser distraire par une série d’aventures en Italie et en Égypte, plutôt que de répondre au problème plus pressant posé par les Turcs. Cela a donné au sultan un certain nombre d’années pour éliminer ses rivaux et construire une force capable de tenir tête aux armées byzantines. Sans ces années pendant lesquels les forces seldjoukides se sont renforcées, la bataille n’aurait même pas eu lieu. Enfin, la défaite à Myriokephalon marque la fin des tentatives byzantines pour récupérer le plateau anatolien, qui est dès lors perdu pour toujours pour l’Empire.

Un bilan en demi-teinte

Jeune homme, Manuel avait été déterminé à restaurer la force et la prédominance de l’empire byzantin sur le pourtour méditerranéen. Jusqu’à sa mort, il s’est écoulé 37 ans depuis le jour singulier où son père le proclama empereur dans les étendues sauvages de Cilicie. Ces années ont vu Manuel impliqué dans des conflits de tous les côtés. Le père et le grand-père de Manuel avaient travaillé patiemment à résorber les dommages faits à la suite de la bataille de Manzikert. Grâce à leurs efforts héroïques, l’Empire dont Manuel hérite est plus fort et mieux organisé qu’à aucun autre moment dans les cent précédentes années. Au temps de son avènement, beaucoup espèrent que son règne sera le point culminant de toutes les réalisations de la dynastie des Comnène.

Moins pieux que son père, Jean II Comnène, Manuel s’est montré un brillant et énergique empereur qui voyait des possibilités partout et dont la vision optimiste a influencé son approche de la politique étrangère. Cependant, en dépit de ses prouesses militaires, Manuel ne remplit que modestement son objectif de restaurer l’empire byzantin. En fait, il réussit à unifier beaucoup de ses voisins dans une haine commune qui en fait des ennemis, plutôt que de jouer l’un contre les autres. Se serait-il plus concentré sur la situation en Anatolie, que Manuel aurait sans doute réussit le but de son père, qui était d’expulser les Turcs de régions cruciales. Au lieu de cela, il laisse son attention accaparée par des aventures risquées en Italie et en Égypte qui en fin de compte ne rapportent presque rien à l’Empire. Ses victoires sont contrebalancées par des défaites, quelques unes coûteuses non seulement en termes d’opportunités manquées, mais aussi en termes de dépenses pour les Trésor impérial. L’historien byzantin Nicetas Choniates critiqua Manuel pour avoir augmenté les taxes : l’argent ainsi levé est dépensé sans compter aux dépens de ses sujets. Les dépenses occasionnées par cette politique étrangère expansionniste, une attitude généreuse vis-à-vis de l’argent combinée avec une magnificence somptueuse de sa cour ont asphyxié les ressources financières de l’État[9].

Les problèmes qu’il crée sont, dans une certaine mesure, compensés par ses succès, et en particulier dans les Balkans, mais étant donné l’effondrement rapide de l’empire byzantin qui suit sa mort, il eût mieux valu déployer les ressources disponibles plus précautionneusement, soit en renforçant le trésor, soit en se concentrant sur des aventures moins périlleuses. Sa politique pro-occidentale cause beaucoup de ressentiment au sein de l’Empire et conduit au massacre des Latins lors du retour d’Andronic Ier Comnène en 1182. Ces événements, parmi d’autres, mèneront à l’annexion de l’Empire durant la Quatrième croisade. Rétrospectivement, certains commentateurs ont critiqué certains buts de Manuel, jugés irréalistes, en particulier les expéditions qu’il envoie en Égypte, vues comme un rêve de grandeur qui ne peut être réalisé. Pour Manuel, de telles initiatives étaient simplement des tentatives ambitieuses de tirer profit des circonstances qui se présentaient à lui[7].

Legs

On se souviendra de Manuel en France, en Italie et dans les États latins d’Orient comme du plus puissant souverain au monde. Un preuve parlante de l’influence que Manuel a pu avoir sur les États croisés peut être encore vue dans l’église de la Nativité à Bethléem. Dans les années 1160, la nef est redécorée avec des mosaïques représentant les conciles de l’église. Manuel est un des mécènes du travail. Sur le mur sud, une inscription en grec dit : « le présent travail est fini par Ephraïm, peintre et mosaïste, sous le règne sur grand empereur porphyrogénète Manuel Comnène, et au temps du grand roi de Jérusalem, Amaury ». Que le nom de Manuel soit placé en premier est symbolique et est une reconnaissance publique de son autorité sur tout le monde chrétien. Son rôle de protecteur de chrétiens orthodoxes et des lieux saints chrétiens en général est aussi évident par ses tentatives réussies de garder ses droits sur la Terre Sainte. Manuel a participé à la construction et à la décoration de beaucoup d’églises et monastères grecs en Terre Sainte, dont le Saint-Sépulcre à Jérusalem, où grâce à ses efforts le clergé byzantin est autorisé à pratiquer la liturgie grecque chaque jour. Tout cela renforce sa position de suzerain des États latins, avec son hégémonie sur Antioche et Jérusalem reconnue par Renaud, le prince d’Antioche et Amaury, le roi de Jérusalem. Cela, ajouté à ses succès dans les Balkans, doit être vu comme les plus grands réussites du règne de Manuel Comnène[7].

Manuel a aussi initié une réforme de la justice afin que celle-ci soit plus favorable au requérant. La justice était en effet paralysée par les riches et les puissants de l’Empire qui multipliaient les recours et alourdissaient les procédures. Manuel fait donc du Grand Drongaire de la Veille un juge civil et supprime des possibilités de recours, ce qui allège la charge de l’ultime organe de décision, le tribunal impérial[10].

Durant ces 37 années en tant qu’empereur, Manuel contrecarre toutes les tentatives d’attaque sur l’Empire de la part de puissances extérieures ; cependant ses gains sont compromis par la défaite de Myriokephalon en 1176. À sa mort, l’Empire est une grande puissance, à l’économie prospère et aux frontières défendues et fortifiées, mais il y a aussi de sérieux problèmes internes. La cour byzantine requérait un souverain fort pour en assurer l’union or après la mort de Manuel, la stabilité est sérieusement mise en danger de l’intérieur. Certains des ennemis de l’Empire sont à l’affût, guettant le moment propice pour attaquer, en particulier les Turcs en Anatolie et les Normands en Sicile qui avaient déjà tenté d’envahir l’Empire à plusieurs occasions. Même les Vénitiens, les seuls alliés importants d’Occident, sont en mauvais termes avec l’Empire à la mort de Manuel en 1180. Venise, inquiète de ses succès et des traités qu’il a passés avec Pise en 1169 et en 1171, se lance dans un conflit qui rompt leur relation pendant 14 ans. Étant donnée la situation, il faudrait un empereur fort pour éloigner les menaces auxquelles l’Empire doit faire face et renflouer le Trésor. Malheureusement pour Byzance, un tel homme n’est pas annoncé.

Famille

Fils de Jean II Comnène et d’Irène de Hongrie (qui changea son nom hongrois — Piroska — à son mariage), il épousa :

- Berthe de Sulzbach († 1160) en premières noces en 1146, fille du comte Gebhard III de Sulzbach et de Mathilde de Bavière, sœur de Gertrude, mariée à Conrad III. De cette union naquit :

- Marie (1152 † 1182), fiancée à Béla III de Hongrie puis à Guillaume II de Sicile, et mariée ensuite en 1180 à Rainier de Montferrat (1163 † 1182)

- Anne (1154 † 1158)

- Marie d’Antioche (1145 † 1182) en secondes noces en 1161, fille de Raymond de Poitiers prince d’Antioche et de Constance d’Antioche, qui lui donna pour enfant :

- Alexis II Comnène (1169 † 1183)

Notes

- ↑ Guillaume de Tyr, Histoire des Croisades, XXII, 9.

- ↑ Robert de Clari, La Conquête de Constantinople [détail des éditions], XVIII.

- ↑ a , b et c (en) Jonathon Harris, Byzantium and the Crusades.

- ↑ Jean Cinnamus, Faits et gestes de Jean et Manuel Comnène.

- ↑ Steven Runciman, Histoire des Croisades, 1951 [détail des éditions], livre IV, chapitre III.

- ↑ a , b et c John Julius Norwich (trad. Dominique Peters), Histoire de Byzance (330-1453), 1998 [détail des éditions].

- ↑ a , b , c , d , e , f et g (en) Michael Angold, The Byzantine Empire, 1025–1204.

- ↑ a et b Guillaume de Tyr, Histoire des croisades.

- ↑ (en) Niketas Choniates, O City of Byzantium, Annals of Niketas Choniates.

- ↑ Jean Castrillo, Constantinople, la perle du Bosphore [détail des éditions], p. 144

Voir aussi

Bibliographie

- Chroniqueurs contemporains de Manuel

- Anne Comnène

- Eustathe de Thessalonique

- Nicetas Choniates

- Nicetas Acominates

- Jean Cinnamus

- Geoffroi de Villehardouin

- Guillaume de Tyr

- Robert de Clari

- Études

- F. Chalandon, Les Comnènes. Étude sur l’empire byzantin au XIe et XIIe siècles, Paris, 1900-1912, 3 vol. ;

- (de) H. Heinemeyer, « Die Verträge zwischen dem Oströmischen Reich und den italienichen Städten Genua, Pisa and Venedig vom 10. bis 12. Jahrundert », dans Archiv für Diplomatik no 3 (1957), p. 79-161 ;

- D. Jacoby, Recherches sur la Méditerranée orientale du XIIe eu XVe siècle, Londres, 1979 ;

- (it) P. Lamma, Comneni e Staufer. Richerche sui rapporti fra Bisanzio e l’Occidente nel secolo XII, Rome, 1955-1957, 2 vol. ;

- (de) J. Hoffman, Rudimente Von Territorialstaaten im Byzantinischen Reich (1071-1210), Munich, 1974.

Liens externes

Empereur romain d’Orient ou Basileus Précédé par

Jean II

Comnène

Manuel Ier

ComnèneSuivi par

Alexis II

Comnène- Portail du monde byzantin

- Portail des croisades

- Portail du Moyen Âge central

Catégories : Article de qualité | Empereur byzantin | Famille Comnène | Naissance en 1118 | Décès en 1180 - Berthe de Sulzbach († 1160) en premières noces en 1146, fille du comte Gebhard III de Sulzbach et de Mathilde de Bavière, sœur de Gertrude, mariée à Conrad III. De cette union naquit :

Wikimedia Foundation. 2010.