- Grand Autel De Pergame

-

Grand autel de Pergame

Le Grand autel de Pergame est un monument religieux élevé à l’époque hellénistique sur l’acropole de la ville de Pergame, sans doute au début du règne d’Eumène II (197-159 av. J.-C.). Ses frises monumentales, représentant une gigantomachie et l’histoire de Télèphe, constituent l’un des chefs-d’œuvres de la sculpture grecque et représentent l’apogée du « baroque hellénistique ». L’Autel fit, à une époque, partie de la liste des merveilles du monde[1].

Découvert en 1871 par l’ingénieur allemand Carl Humann, il est transporté et reconstitué à Berlin en 1886, aux termes d’un accord de 1879 entre l’Allemagne et l’Empire ottoman ; il est désormais conservé au musée de Pergame des Musées d'État (Staatliche Museen) de Berlin. Depuis plusieurs décennies, l’État turc réclame sa restitution[2], en vain. La restauration du monument est prévue en 2008 dans le cadre d’un grand plan de rénovation des Staatliche Museen.

Sommaire

Pergame

Pergame était la capitale des Attalides, et une des plus grandes cités des royaumes hellénistiques qui se développèrent après la mort d'Alexandre le Grand. Les rois qui s’y succédèrent y bâtirent des monuments symbolisant leur puissance, inspirée par les grandes cités de Grèce classique.

Toutefois, contrairement aux grandes cités grecques, la ville est au cœur d’un large royaume, et n’est donc plus un tout en soi, mais le lieu où se concentre la puissance économique et politique de toute une région, ce qui explique son urbanisme moins fonctionnel, mais plus monumental. Cette course à l’architecture glorieuse s’inscrit dans un contexte de rivalité politique et intellectuelle entre les grandes cités hellénistiques, notamment avec la capitale des Ptolémées, Alexandrie. L'Autel peut ainsi être lu comme le reflet de l'imposante culture philologique et mythographique, entretenue par les prêtres et les lettrés de la cour des Attalides.

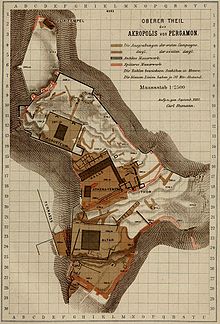

Pergame, construite sur une hauteur (335m), est la superposition de trois villes, réunies les unes aux autres par des escaliers, avec des belvédères, des terrasses supportant des portiques à deux étages. Dans la ville haute se trouvent les bâtiments administratifs et civiques : agora, palais, arsenal, bibliothèque, théâtre, temples de Dionysos, d’Athéna Polias, et le Grand Autel (voir maquette). Dans la ville moyenne un magnifique gymnase, les temples de Déméter et d’Héra Basileia, le Prytanée. La ville basse constitue le centre commercial.

Admirable réussite architecturale, la ville est au centre d’un riche terroir (blé, oliviers, vignes, élevage). L’industrie est différenciée (parfums, draps fins, parchemins). Sa bibliothèque rivalise avec celle d’Alexandrie (200 000 volumes), le palais royal renferme un véritable musée de sculpture. Elle est fameuse pour son école de rhéteurs, ses ateliers de sculpteurs, et ses artistes dionysiaques en font le principal foyer de l’art dramatique[3].

L’autel

Le bâtiment

L'autel suit le schéma traditionnel de la Grèce de l’Est : il consiste en une vaste plate-forme entourée d’un mur doublé d’une colonnade ionique. De chaque côté de l’estrade, une aile enserre l’escalier monumental menant à une cour fermée, ceinte d’une colonnade extérieure, où devaient se dérouler les sacrifices. Suivant la tradition ionienne, la table de l’autel est placée sur une large base à degrés qui, ici, fait corps avec l'ensemble architectural.

Les frises de l’estrade représentent sur 110 mètres de longueur une gigantomachie, c’est-à-dire le combat entre les Géants, fils de Gaïa, et les dieux de l’Olympe. Les frises des murs de la cour, hautes de 1 mètre 10 pour 90 mètres de long, représentent l’histoire de Télèphe, fils d’Héraclès et fondateur légendaire de Pergame. Enfin, sur le toit des colonnades, des acrotères prennent la forme de chevaux, griffons ou lions. Une reconstitution récente suggère que des statues occupaient les entrecolonnements. Ainsi, le groupe dit des « Petits Gaulois » ou « Petits Galates » pourrait être placé sur la bordure de l’autel[4]. Malgré cette profusion, l’œuvre est incomplète : certaines décorations des colonnades supérieures et la frise de Télèphe sont inachevées.

Les vestiges de l’inscription dédicatoire de l’architrave[5] ne permettent pas de savoir à quelle divinité il était consacré : on donne à l’autel le nom conventionnel de « Grand Autel ». Les hypothèses les plus vraisemblables mentionnent Zeus, Athéna -protectrice de Pergame- les deux divinités ensemble ou encore les douze dieux de l’Olympe[6]. La littérature ne vient pas ici au secours de l’archéologie : malgré le caractère exceptionnel de l’œuvre, seul un certain Lucius Ampelius, dont l’activité se situerait au IIIe siècle ap. J.-C., en fait mention[7]. Son témoignage n’apporte rien de neuf à notre connaissance du monument.

Date de construction

La datation du monument fait l’objet d’une controverse. On sait qu’il a été bâti au cours du IIe siècle av. J.-C. : l’un des fragments de la dédicace porte l’inscription ΒΑΣΙΛΙΣΣ (Α), « reine ». L’inscription désigne sans aucun doute Apollonis, femme d’Attale Ier et mère d’Eumène II et Attale II. Comme on ne connaît aucune dédicace commune à Attale Ier et Apollonis, on suppose qu’elle est désignée ici comme reine-mère : Eumène II et Attale II se désignent fréquemment comme les « fils du roi Attale et de la reine Apollonis ». Le Grand Autel peut donc être daté après 197, date de la mort d’Attale Ier. Sur la base de poteries retrouvées dans les fondations, des commentateurs estiment que la construction est décidée vers 168-166 av. J.-C., au moment où la guerre contre les Galates prend fin. Cependant, on admet généralement que la décision d’entreprendre le projet se situe au début du règne d’Eumène II, après la paix d’Apamée de 188 av. J.-C. — période où le royaume de Pergame atteint son apogée. On ignore combien de temps les travaux ont duré. Compte tenu de la finition parfaite de la Gigantomachie, il est probable qu’elle ait été exécutée en premier. Pour ce qui est de la frise de Télèphe, son inachèvement s’explique dans doute par la fin des Attalides, en 133 av. J.-C..

La Gigantomachie

À l’instar de la centauromachie (combat entre les centaures et les Lapithes) et de l’amazonomachie, la gigantomachie constitue un thème iconographique très populaire en Grèce antique : elle représente la victoire de l’ordre sur le désordre. Dans le contexte pergaménien, il s’agit évidemment d’une allusion à la victoire de Pergame contre les Galates. La frise du Grand Autel est composée de 120 panneaux hauts de 2 mètres 30, d’une largeur variable (comprise entre 70 cm et 1 mètre) et épais de 50 cm. Cette épaisseur a permis aux sculpteurs de bien détacher les figures en relief. Chaque panneau est conçu pour représenter une figure importante.

La frise montre une centaine de figures, chacune nommée par son nom : l’inscription figure sur la corniche supérieure pour ce qui est des dieux, et en caractères plus petits sur l’assise inférieure pour ce qui est des Géants. À l’exception de l’un d’entre eux[8], aucun des Géants ne nous est connu par ailleurs : les sculpteurs se sont sans doute fondés sur une pièce d’érudition d’un poète de cour. La frise Est, que le visiteur arrivant de l’agora voyait en premier, montre les principales divinités grecques : Arès, Athéna, Zeus, Héraclès, Héra, Apollon, Léto et Artémis. La frise Sud représente des divinités de la lumière : Phébé (« la brillante ») et Astéria (« étoilée »), Séléné, Hélios et Éos. La frise du podium, à l’ouest, se décompose en deux ailes comportant chacune trois côtés : l’aile Sud montre Dionysos, sa mère Sémélé et Cybèle (assimilée à Rhéa et donc grand-mère du dieu) ; l’aile Nord est celle des divinités marines, Poséidon, Amphitrite et leur famille. Les dieux sont donc groupés par association d’idée, généralement suivant leurs liens familiaux : ainsi, Phébé et Astéria, sœurs de Léto, jouxtent celle-ci au coin entre les frises Est et Sud. Le reste de la frise est difficile à lire, que ce soit en raison de morceaux manquants, d’inscriptions manquantes ou d’une moindre familiarité de notre part avec les thèmes iconographiques. Parmi les interprétations proposées figurent les Érinyes, les Grées ou les Moires.

Conformément à la tradition classique de la frise, les figures occupent toute la hauteur des panneaux et l’ensemble de la frise représente un unique épisode, et non un récit. En revanche, le traitement des figures n’a rien de classique. Ainsi, les sculpteurs ont recouru à la technique du haut-relief, habituel pour les métopes mais non pour les frises. Ils font également preuve d’un souci du détail rarement rencontré dans la sculpture architecturale : ils représentent soigneusement les plumes ou les écailles ou la peau de chacun des monstrueux Géants, de même que les vêtements et les chaussures des dieux. Les figures s’enchevêtrent en une composition dense et complexe, tandis que les corps des Géants se convulsent et leurs visages se tordent de douleur devant l’assaut des Olympiens.

Le style pergaménien, qu’on a pu qualifier de « baroque hellénistique », atteint ici son apogée : la frise est en effet la plus grande et l'une des dernières créations de la sculpture monumentale grecque. La lutte victorieuse des olympiens contre les forces chthoniennes cherche sans doute à symboliser la suprématie des princes attalides sur les Barbares galates. Mais au-delà de toute lecture politique, on a prêté à la composition une portée cosmique.

La frise de Télèphe

La frise de Télèphe offre un style plus apaisé. Elle est constituée de panneaux de 1 mètre 58 de haut, de largeur variable (75 à 95 cm de largeur) et de 35 à 45 cm d’épaisseur. Une partie d’entre eux a été découverte dans une muraille bâtie au VIIIe siècle pour défendre la ville contre les Arabes, située à 80 mètres environ de l’emplacement du Grand Autel. Les commentateurs s’accordent sur le fait que la frise — rapidement identifiée comme une Téléphie d’après un panneau montrant la prise en otage d’Oreste par Télèphe — doit être rattachée au Grand Autel. En effet, ce dernier est le seul monument d’envergure suffisante pour accueillir une frise de ces dimensions. En outre les panneaux utilisés se rapprochent de ceux de la gigantomachie.

Après l’allusion aux victoires de Pergame, ce sont ses origines mythologiques qui sont représentées. La composition est ici narrative : chaque panneau raconte un épisode de la vie du héros. Les sculpteurs ont ici rassemblé plusieurs traditions mythographiques, dont certaines ne sont pas conservées par ailleurs, pour former un récit continu. Ainsi, l’un des panneaux montre un prêtre accompagné de satyres, sans que l’on sache quel rôle il joue dans la légende de Télèphe.

La partie conservée, qui représente un tiers de la frise originelle, ne compte pas moins de quatre-vingt-dix figures. Elle montre notamment les épisodes majeurs de la légende : l’oracle reçu par Aléos, grand-père de Télèphe ; la construction du bateau dans lequel est abandonnée Augé, mère du héros ; la rencontre de Télèphe et de son père Héraclès ou encore la prise d’otage d’Oreste. Les panneaux sont fortement endommagés ; certains d’entre eux sont inachevés. Alors que la gigantomachie se distingue par son unité de ton, la frise de Télèphe fait varier les thèmes, changeant d’époque, de lieu et d’atmosphère d’un panneau à l’autre.

L'autel à l'époque contemporaine

Découverte archéologique

Il semblerait que l'autel avait disparu au XIIIe siècle, lorsque Théodore Lascaris futur empereur de Nicée visita les ruines de Pergame : il n'en fait aucune mention dans ses lettres. Charles Robert Cockerell en 1811 ne vit que des fragments d'un temple que les habitants des villages voisins transformaient en pierres tombales[9].

L'architecte allemand Carl Humann avait déjà travaillé sur Samos, où il avait participé aux fouilles de l'Héraion en 1861, lorsqu'il passa une première fois à Pergame en 1864. Il entra au service de son frère qui avait obtenu le droit de construire des routes dans l'ouest de l'Empire ottoman. Il devint chef d'une équipe de 2 000 ouvriers, 1 000 bœufs, 500 chameaux, chevaux et mules[10] et il s'installa à Pergame en 1868.

En 1871, lorsque Ernst Curtius, le grand archéologue allemand, lui rendit visite, il avait déjà dégagé un certain nombre de sculptures qui semblaient constituer une série. Curtius l'encouragea à les faire parvenir à Berlin.

En décembre 1871, dans un mur byzantin de l'acropole de Pergame, on trouva un panneau de marbre avec la figure sculptée d'un géant. Humann reconnut qu'il était en présence d'un chef d'œuvre, même s'il croyait que la frise provenait du temple d'Athéna tout proche. Le panneau fut envoyé immédiatement à Berlin[11]. En 1877, Alexander Coze, nouveau directeur de la collection de sculptures du Musée de Berlin, trouva chez Lucius Ampelius une référence à un « Autel des Géants », permettant ainsi une identification précise. Conze s'empressa d'écrire à Humann pour en faire son représentant sur place afin de retrouver les autres parties de l'autel.

En août 1878, le gouvernement allemand obtint un firman des Ottomans lui permettant de fouiller sur l'acropole de Pergame. Un premier accord fut signé : un tiers des trouvailles pour le propriétaire du terrain, un tiers pour le découvreur et un tiers pour l'État ottoman. L'ambassadeur réussit d'abord à obtenir les deux premiers tiers pour Berlin[12]. Suite à un nouvel accord entre l’Allemagne et l'Empire ottoman, les pièces de l’Autel furent déplacées à Berlin à partir de 1879. Le gouvernement ottoman souhaitait d’abord que les découvertes fussent partagées, mais l’influence allemande, la faiblesse politique de l’Empire ottoman suite à sa défaite contre la Russie, le rôle de médiateur joué par Bismarck lors du congrès de Berlin, et un paiement de 20 000 marks permirent à l’Allemagne de récupérer l’intégralité des pièces[13].

Les fouilles se déroulèrent en trois campagnes : 1878-1879 ; 1880-1881 et 1883-1886. La première campagne débuta le 9 septembre 1878 par l'ouverture d'une tranchée entre la muraille byzantine et la muraille attalide. Le 24 septembre, dix-sept panneaux avaient été découverts. Fin décembre, c'était 39 panneaux de la Gigantomachie et 4 de la frise de Télèphe, près de 800 fragments, une dizaine de statues et trente inscriptions qui avaient été révélés. 1 800 mètres-cubes de terre avaient été déplacés[12]. Avant 1901 et la construction du « Musée de Pergame » de Berlin, 94 panneaux de la frise et 2 000 fragments furent découverts. Il fallait une demi-journée à vingt hommes pour faire descendre un panneau depuis l'Acropole. Si Humann réussit très rapidement à se faire une idée du plan de l'autel, grâce à la position de la frise, il fallut cependant attendre longtemps, et le dégagement complet de celle-ci pour trouver le premier vestige architectural. Il fallut 1 300 jours de travail pour dégager l'autel du mur byzantin. Humann fit même construire une route pour faciliter l'évacuation des marbres. Il la fit détruire ensuite, pour qu'elle ne profitât à personne d'autre. Une nouvelle jetée fut construite pour permettre l'embarquement. Pour éviter que les Ottomans ne voient réellement ce qui avait été découvert, Humann laissa le ciment byzantin sur la frise et la fit transporter face vers le bas. Il réussit aussi à acheter les quelques fragments qui avaient été découverts plus tôt par d'autres et qui étaient à Constantinople[14].

Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Grand Autel fut caché dans les caves de la Reichsbank, puis dans un abri anti-aérien du Tiergarten. En 1945, les Soviétiques s'en emparèrent. Il fut alors exposé au musée de l'Ermitage à Leningrad (maintenant Saint-Pétersbourg). Le musée de Pergame étant dans la zone d'occupation soviétique, le Grand Autel fut restitué en 1958[15].

Notes

- ↑ Martine Hélène Fourmont, « Merveilles du monde, Les sept », in Encyclopædia Universalis, 2004.

- ↑ Le site du ministère de la Culture et du Tourisme turc mentionne sur son site Web : « The Altar of Zeus was smuggled to Germany in 1897 » [1].

- ↑ Cette section tire sa source de Pierre Gros, « Pergame », dans Encyclopædia Universalis, 2004.

- ↑ (de) W. Hoepfner, « Der vollendete Pergamonaltar », dans Archäologischer Anzeiger, 1996, p. 115-134.

- ↑ Il en reste seulement deux morceaux de petite taille.

- ↑ L. Robert, Bulletin de correspondance hellénique no 108 (1984), p. 488-489.

- ↑ Liber memoralis, 8,14 :« Pergamo ara marmorea magna, alta pedes quadraginta, cum maximis sculpturis ; continent autem gigantomachiam »

- ↑ Mimas, cité par le pseudo-Apollodore dans la Bibliothèque [détail des éditions] [lire en ligne], I, 6.

- ↑ (en) Richard Stoneman, Land of Lost Gods. The Search for Classical Greece, Hutchinson, Londres, 1987, (ISBN 0-09-167140-X), p. 19 et 286.

- ↑ (en) Paul MacKendrick, The Greek Stones Speak. The Story of Archaeology in Greek Lands, Norton, New York, 1962 (ISBN 0-393-00932-7), p. 346.

- ↑ Paul MacKendrick, p. 346.

- ↑ a et b (en) Richard Stoneman, Land of Lost Gods, p. 289.

- ↑ Kunze, Kästner : Antikensammlung II, p. 30 ; Schaller : Pergamonaltar, p. 211.

- ↑ Paul MacKendrick, p. 347-350.

- ↑ Paul MacKendrick, p. 347.

Annexes

Articles connexes

Bibliographie

- Jean Charbonneaux, Roland Martin, François Villard, Grèce hellénistique, Gallimard, «L'Univers des Formes», Paris, 1970.

- R. Dreyfus et E. Schraudolf (éd.), Pergamon : the Telephos frieze from the Great Altar, catalogue de l'exposition au Metropolitan Museum de New York, 2 vol., 1996 (ISBN 0-88401-089-9).

- Bernard Holtzmann et Alain Pasquier, Histoire de l’art antique : l’art grec, Documentation française, coll. « Manuels de l’École du Louvre », Paris, 1998 (ISBN 2-11-003866-7), p. 260-263.

- (de) H. Kähler, Der grosse Fries von Pergamon: Untersuchungen zur Kunstgeschichte und Geschichte Pergamons, Berlin, Gebr. Mann, 1948.

- François Queyrel :

- L’Autel de Pergame : images et pouvoir en Grèce d’Asie , Picard, coll. « Antiqua », 2005 (ISBN 2708407341),

- « La fonction du Grand Autel de Pergame », Revue des études grecques no 115 (juillet-décembre 2002), p. 561-590.

- Maurice Sartre, L’Anatolie hellénistique. De l'Égée au Caucase., Armand Colin, collection U, Paris, 2004 (2e édition).

- R. R. R. Smith, La Sculpture hellénistique, Thames & Hudson, coll. « L’Univers de l’art », Londres, 1996 (ISBN 2-87811-107-9), p. 155-180.

- (de) K. Stähler, « Das Unklassiche im Telephosfries. Die Friese des Pergamonaltares im Rahmen der hellenistischen Plastik », in Orbis Antiquus no 21 (1966), Münster.

Liens externes

- (en) Photographies des frises sur le site Artserve de la Australian National University

- Sur la réception au début du XXe siècle : « L'Autel de Zeus et Athéna sur l'Acropole de Pergame », in Le Magasin Pittoresque, 1907.

- Conze et Humann, Die Ergebnisse der Ausgrabung zu Pergamon 1880-1881. (récit des fouilles en 1882)

- Portail de la Grèce antique

- Portail de l’histoire de l’art

Catégories : Bon article | Art hellénistique | Sculpture de la Grèce antique

Wikimedia Foundation. 2010.