- Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

-

L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers est une encyclopédie française, éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et D’Alembert.

Il s’agit d’un ouvrage majeur du XVIIIe siècle. D’abord parce qu’elle est la première encyclopédie française. Ensuite, par la synthèse des connaissances du temps qu’elle contient, elle représente un travail rédactionnel et éditorial considérable pour l’époque. Enfin, au-delà des savoirs qu’elle compile, le travail qu’elle représente et les finalités dont la chargent ses auteurs deviennent un symbole de l’œuvre des Lumières, une arme politique et, à ce titre, l’objet de nombreux rapports de force entre les éditeurs, les rédacteurs, le pouvoir séculier et ecclésiastique.

Le recensement et le dénombrement des contributions de la « société de gens de lettres » à l’origine de l’Encyclopédie fait l’objet d’un article distinct : Encyclopédistes.

Il est aujourd'hui possible de consulter l'Encyclopédie de Diderot et d’Alembert sur Internet, notamment sur le site d'Analyse et traitement informatique de la langue française (ATILF).

Sommaire

L’aventure éditoriale

1743-1750 : l’origine du projet

À l’origine, l’Encyclopédie ne devait être que la traduction en français de la Cyclopædia d’Ephraïm Chambers (1728). La France ne possédait alors aucun ouvrage de ce genre, les métiers et les arts mécaniques étant tenus pour mineurs. La traduction avait été commandée par l’éditeur parisien André Le Breton en 1743 à John Mills, un Anglais qui vivait en France. En mai 1745 Le Breton annonça l’ouvrage comme bientôt disponible à la vente, c’est pourquoi il fut stupéfait d’apprendre que Mills n’avait pas accompli le travail dont il était chargé : en fait, c’est à peine s’il savait lire et écrire le français et il ne disposait même pas d’un exemplaire de la Cyclopædia. Ainsi escroqué Le Breton agressa physiquement Mills avec une canne. Poursuivi en justice pour coups et blessures par ce dernier, Le Breton fut acquitté, en raison des circonstances.

S’étant mis en quête d’un nouveau rédacteur en chef, Le Breton engagea l’abbé Gua de Malves qui recruta, entre autres, le jeune Étienne Bonnot de Condillac, Jean le Rond d'Alembert et Denis Diderot. Au bout de treize mois, en août 1747, Malves fut renvoyé en raison de ses méthodes trop rigides et Le Breton prit comme nouveaux rédacteurs en chef Diderot et d’Alembert qui, le 16 octobre 1747, furent officiellement placés à la tête d’un projet de rédaction d’une encyclopédie originale. Diderot devait garder cette charge pendant les 25 années suivantes et voir l’Encyclopédie achevée.

Sous leur impulsion, ce modeste projet prit rapidement une tout autre ampleur avec un désir de synthèse et de vulgarisation des connaissances de l’époque ; le Prospectus destiné à engager les souscripteurs, rédigé par Diderot, fut publié à 8 000 exemplaires en novembre 1750.

1751 : parution du premier volume

Pour mener à bien leur projet, Diderot et D’Alembert, s’entourent d’une société de gens de lettres, visitent les ateliers, s’occupent de l’édition et d’une partie de la commercialisation.

Le premier volume paraît en 1751 et contient le Discours préliminaire rédigé par D’Alembert.

1752-1753 : première interdiction

En février 1752, les Jésuites se servent de l'affaire de la thèse de l'abbé de Prades pour faire pression sur le Conseil d’État et obtenir la condamnation et l'interruption de la publication de l'Encyclopédie. Ils obtiennent gain de cause : le Conseil d'état interdit de vendre, d’acheter ou de détenir les deux premiers volumes parus. C'est grâce à l'appui de Malesherbes, directeur de la librairie, chargé de la censure, mais défenseur du projet encyclopédique que la publication peut reprendre en novembre 1753. Mais les ennuis laissent des traces : D’Alembert, prudent, décide de ne plus se consacrer qu’aux parties mathématiques.

La levée de cette interdiction ne met cependant pas fin aux oppostions à l'ouvrage même si elles se confondent parfois avec les attaques portées en général contre le Parti philosophique. Le récollet Hubert Hayer et l'avocat Jean Soret publient de 1757 à 1763 un périodique appelé La Religion vengée ou Réfutation des auteurs impies. Abraham Chaumeix suit en 1758, avec ses Préjugés légitimes contre l’Encyclopédie et essai de réfutation de ce dictionnaire, en 8 volumes.

1759 : seconde interdiction

Jusqu'en 1759, la publication des volumes 3 à 7 se poursuit. Mais les opposants fulminent.

Après la tentative d’assassinat de Robert François Damiens contre Louis XV (en 1757), le parti dévot saisit l’occasion de signaler le laxisme de la censure et démontre que le but de l’Encyclopédie est d’ébranler le gouvernement et la religion.

Le 8 mars 1759, à la suite des remous causés par la parution de De l’esprit de Claude-Adrien Helvétius, le privilège de l’Encyclopédie est révoqué. Le pape Clément XIII condamne également l’ouvrage. D’Alembert abandonne définitivement le projet.

Dès septembre 1759, Malesherbes permet de contourner la suppression du privilège en obtenant la permission de publier des volumes de planches. Ils paraîtront à partir de 1762. La rédaction et la publication du texte se poursuivront, quant à elles, clandestinement.

1762-1765 : achèvement du texte

En 1762, le vent politique change : l’expulsion des Jésuites sur un arrêt du Parlement fait souffler un vent de liberté.

En 1764, Diderot découvre la censure exercée par Le Breton lui-même sur les textes de l’Encyclopédie.

En 1765, Diderot achève l'édition du texte, avec une certaine amertume.

Les volumes 8 à 17 paraissent, sans privilège et sous une adresse étrangère. En 1765, Diderot achève le travail de rédaction et de supervision.

1765-1772 : fin de la publication

Les deux derniers volumes des planches paraissent sans difficulté en 1772 malgré le long conflit juridique entamé par Pierre-Joseph Luneau de Boisjermain contre Diderot et les éditeurs de l’Encyclopédie.

1776-1780

En 1776-1777, Charles-Joseph Panckoucke et Jean-Baptiste-René Robinet font paraître un Supplément en 4 volumes de texte et 1 de planches. Deux volumes de tables paraissent en 1780.

Les 17 volumes initiaux, les 11 volumes de planches, le Supplément de 4 volumes, son volume de planches et la Table en 2 volumes, soit 35 volumes, constituent l'édition de base, dite de Paris, de l'Encyclopédie.

Après 1776

L’édition originale fut rapidement suivie de rééditions, d’adaptations et d’éditions contrefaites.

Déjà en 1770, un éditeur suisse entreprend la publication d'une Encyclopédie similaire, d'inspiration plus européenne et protestante : l'Encyclopédie dite d'Yverdon.

Une encyclopédie monumentale, issue de celle de Diderot et D’Alembert dont elle se veut une version améliorée et enrichie, paraît de 1782 à 1832 sous le nom d'Encyclopédie méthodique, dite Encyclopédie "Panckoucke". Celle-ci comprend plus de 150 volumes de texte et plus de 50 volumes de planches.

Ainsi, si la première édition fut tirée à 4 225 exemplaires, on compte près de 24 000 exemplaires, toutes éditions confondues, vendus au moment de la Révolution française.

L'encyclopédie arriva en Angleterre en 1799.

L’aventure économique

Le Prospectus de 1750 apporte un millier de souscriptions. Les conditions d’acquisition, énoncées à la dernière page, sont les suivantes. Pour 10 vol. in-folio dont 2 de planches : 60 livres en acompte, 36 livres à la réception du premier volume prévue pour juin 1751, 24 livres à la livraison de chacun des suivants échelonnés de six mois en six mois, 40 livres à la réception du huitième volume et des deux tomes de planches. En tout, 372 livres.

Cet ouvrage, énorme pour l’époque, avait occupé mille ouvriers pendant vingt-quatre ans ; il y eut 2 250 souscripteurs et un tirage de 4 250 exemplaires (nombre dérisoire aujourd’hui mais, au XVIIIe siècle, un tirage « normal » ne dépassait pas les 1 500 exemplaires). Vu le prix d’achat élevé, on peut en déduire que le lecteur était issu de la bourgeoisie, de l’administration, de l’armée ou de l’Église[1]. Comme les cabinets de lecture se multipliaient, il est probable qu’un public plus large y ait consulté l’ouvrage.

L’interdiction temporaire des tomes 1 et 2 a attisé les curiosités sur l’ouvrage. On compte alors plus de 4 000 souscriptions. Suite aux remous causés par De l’esprit, à l’interdiction du privilège et l’interdiction papale, Le Breton est accessoirement condamné à rembourser les souscripteurs : aucun ne se présentera en ce sens.

L’esprit encyclopédique

Esprit philosophique

Frontispice de l’Encyclopédie (détail) : on y voit la Vérité rayonnante de lumière; à droite, la Raison et la Philosophie lui arrachent son voile (peint par Charles Nicolas Cochin et gravé par Benoît-Louis Prévost en 1772 (Frontispice entier)

Frontispice de l’Encyclopédie (détail) : on y voit la Vérité rayonnante de lumière; à droite, la Raison et la Philosophie lui arrachent son voile (peint par Charles Nicolas Cochin et gravé par Benoît-Louis Prévost en 1772 (Frontispice entier)

Jules Michelet écrit : « l’Encyclopédie, livre puissant, quoi qu’on ait dit, qui fut bien plus qu’un livre, — la conspiration victorieuse de l’esprit humain[2]. »

En ce siècle des Lumières, l’évolution de la pensée est liée à l’évolution des mœurs. Les récits de voyages - celui de Bougainville, par exemple - incitent à la comparaison entre les différentes civilisations : la morale et les habitudes apparaissent relatives à un lieu et à un temps. Les bourgeois viennent désormais frapper aux portes de la noblesse, ils deviennent la noblesse de robe par opposition à la noblesse d’épée. Mais la logique du déterminisme (héréditaire) et du libre arbitre s’opposent. De nombreux bourgeois se sentent frustrés que la situation soit bloquée (en particulier par rapport au Royaume-Uni).

De nouvelles valeurs s’imposent : la nature qui détermine le devenir de l’homme, le bonheur terrestre qui devient un but, le progrès par lequel chaque époque s’efforce de mieux réaliser le bonheur collectif. Le nouvel esprit philosophique qui se constitue est basé sur l’amour de la science, la tolérance et le bonheur immatériel. Il s’oppose à toutes les contraintes de la monarchie absolue ou de la religion. L’essentiel est alors d’être utile à la collectivité en diffusant une pensée concrète où l’application pratique l’emporte sur la théorie, et l’actualité sur l’éternel.

Esprit scientifique

Cette évolution s’inspire de l’esprit scientifique. Les méthodes expérimentales, appliquées à des questions philosophiques, aboutissent à l'empirisme selon lequel toute notre connaissance dérive, directement ou indirectement, de l’expérience par les sens, sans activité de l’esprit. L’Encyclopédie marque aussi l’apparition des sciences humaines.

En outre, l’esprit scientifique se manifeste par son caractère encyclopédique. Le XVIIIe siècle ne se spécialise pas, il touche à tous les domaines : science, philosophie, arts, politique, religion, etc. Ainsi s’explique la production de dictionnaires et de sommes littéraires qui caractérisent ce siècle et dont l'Encyclopédie est l’ouvrage le plus représentatif. On peut citer : L’Esprit des lois de Montesquieu (31 livres), l'Histoire naturelle de Buffon (36 volumes), l'Essai sur les origines des connaissances humaines de Condillac, le Dictionnaire philosophique de Voltaire (614 articles). Fin du XVIIe siècle, Fontenelle, dans Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), et Pierre Bayle, dans le Dictionnaire historique et critique (1697), vulgarisaient déjà cette pensée fondée sur le fait, l’expérience et la curiosité pour les innovations.

Esprit critique

Quant à l’esprit critique, il s’exerce principalement contre les institutions. À la monarchie absolue, on préfère le modèle anglais (monarchie constitutionnelle). La critique historique des textes sacrés attaque les certitudes de la foi, le pouvoir du clergé et les religions révélées. Les philosophes s’orientent vers le déisme qui admet l’existence d’un dieu sans église. Ils critiquent également la persécution des Huguenots par la monarchie française (voir l’article Réfugiés).

Le pendant positif de cette critique est l’esprit de réforme. Les encyclopédistes prennent parti pour le développement de l’instruction, l’utilité des belles-lettres, la lutte contre l’Inquisition et l’esclavage, la valorisation des arts « mécaniques », l’égalité et le droit naturel, le développement économique qui apparaît comme source de richesse et de confort.

Pour défendre leurs idées, les auteurs ont oscillé entre le ton polémique (voir l’article Prêtres de D’Holbach) et des techniques d’autocensure qui consistaient à s’appuyer sur des exemples historiques précis. L’examen scientifique des sources leur permettait une remise en question des idées léguées par le passé. L’abondance des annotations historiques décourageait une censure à la recherche d’idées subversives. Certains encyclopédistes ont préféré faire passer des vues iconoclastes par des articles apparemment anodins. Ainsi, l’article consacré au capuchon est l’occasion de ridiculiser les moines.

Même si la quantité a parfois nui à la qualité, il faut souligner la singularité de cette aventure collective que fut l'Encyclopédie : pour la première fois, on y décrit à égalité avec les savoirs « nobles » tous les savoir-faire : la boulangerie, la coutellerie, la chaudronnerie, la maroquinerie. Cette importance accordée à l’expérience humaine est une des clefs de la pensée du siècle : la raison se tourne vers l’être humain qui en est désormais la fin.

Esprit bourgeois

L'article Encyclopédiste met en avant le profil du collaborateur moyen de l'Encyclopédie : il appartient à la classe émergente du XVIIIe siècle, la bourgeoisie. En particulier, Diderot et D'Alembert sont bourgeois, les éditeurs sont bourgeois, le lecteur moyen est bourgeois. Il n'est donc pas surprenant de retrouver cette tendance dans l'Encyclopédie. Les dimensions pratique et concrète de l'Encyclopédie en témoignent.

- le titre : dictionnaire des arts et métiers

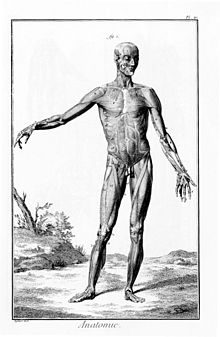

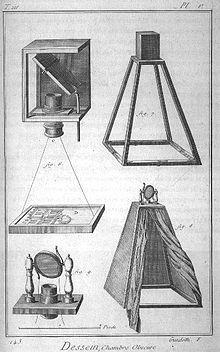

- les planches

- le matérialisme tant reproché à certains auteurs

L’article « Réfugiés » en est un exemple parfait. Il valorise le travail, la richesse, et l’industrie, par opposition aux valeurs de la noblesse, à savoir, les faits d’armes, le refus du négoce et de l’agriculture.

Daniel Roche écrit cependant[3] : "Ce n'est pas une "machine de guerre" cohérente où s'est exprimé le rôle historique de la bourgeoisie capitaliste, seule classe assurée de ses buts et de ses moyens, comme on l'a tant de fois affirmé ; son public - des auteurs eux-mêmes, qui sont les premiers lecteurs, aux souscripteurs des différentes éditions successivement lancées sur le marché - est moins animé par la cohésion sociale et idéologique que par la généralisation extrêmement étendue d'un besoin de connaissance. Si la société d'Ancien Régime presque tout entière a pu recevoir le dictionnaire (n'y peuvent toutefois accéder ni les paysans ni le peuple urbain dans leur majorité, sinon indirectement), c'est que l'entreprise s'inscrit dans une perspective élargie de la vulgarisation non vulgaire, de diffusion utile de la connaissance, bref une politique, une pédagogie de la transformation par l'exemple, le raisonnement, la démonstration, l'image".

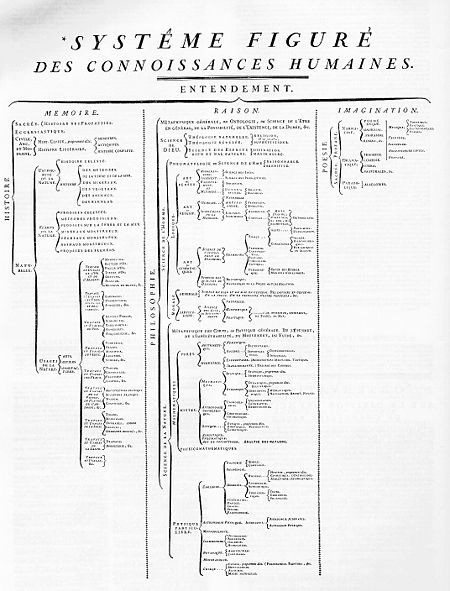

Structuration

Pour échapper aux limitations du classement alphabétique, l’Encyclopédie de Diderot innove en utilisant quatre types de renvois :

- des renvois classiques dits de mots, pour une définition qui se trouve dans un autre article ;

- des renvois dits de choses, pour confirmer ou réfuter une idée contenue dans un article par un autre article ;

- des renvois dits satiriques ou épigrammatiques ;

- des renvois dits de génie, qui peuvent conduire à l’invention de nouveaux arts, ou à de nouvelles vérités.

Les renvois sont une technique développée par les concepteurs pour contrer la censure, comme par exemple la définition des moines, (qui est en fait une satire violente contre l'intégrisme religieux), ne se trouve pas à l'article "Moine" où les censeurs serait susceptible de la trouver, mais dans les renvois au mot "capuchon", où personne ne l'attend.

Sa parution par volume et par ordre alphabétique fait que les articles sont souvent brouillons, un thème non abordé dans l'article dédié peut réapparaître sous forme de chapitre dans l'article du lieu de naissance du savant en cause (les travaux d'Isaac Newton étant, par exemple, dans l'article Woolsthorpe)[4]. Le pic de célébrité de l'ouvrage fait que les tomes V à VIII (correspondant aux quatre lettres E-F-G-H) sont de loin plus développés, au-delà de la place utilisée dans un dictionnaire usuel[4].

La publication séparée, chronologiquement, des schémas par rapport au texte, pose d'autres problèmes de compréhension (les planches de l'article coniques étant publiées près de 14 ans après le texte lui-même)[4].

Certains textes sont copiés d'ouvrages antérieurs dont le contenu est ainsi éparpillé dans différents articles[4] : tel est le cas des Elemens de physique de Pieter van Musschenbroek.

Les sources de l’Encyclopédie

Des philosophes tels que Voltaire, Montesquieu ou Rousseau ou encore des hommes de lettres s'entraident afin de rédiger l'encyclopédie. Cette entraide est dirigée par Jean le Rond D'Alembert et Denis Diderot.

Réception de l’Encyclopédie

- Cet ouvrage produira sûrement avec le temps une révolution dans les esprits, et j’espère que les tyrans, les oppresseurs, les fanatiques et les intolérants n’y gagneront pas. Nous aurons servi l’humanité. (Lettre de Diderot à Sophie Volland, le 26 septembre 1762).

- Voir l’article Cacouac.

Principaux contributeurs

Parmi quelques hommes excellents, il y en eut de faibles, de médiocres & de tout à fait mauvais. De là cette bigarrure dans l’ouvrage où l’on trouve une ébauche d’écolier, à côté d’un morceau de maître ; une sottise voisine d’une chose sublime, une page écrite avec force, pûreté, chaleur, jugement, raison, élégance au verso d’une page pauvre, mesquine, plate & misérable. Denis Diderot.

L’Encyclopédie en chiffres

- 4 250 exemplaires imprimés

- Ouvrage de base :

- 17 volumes de texte

- 11 volumes d’illustrations

- 71 818 articles

- la rédaction étalée sur 15 ans

- la publication étalée sur 21 ans

- Supplément (1776-1777) :

- 4 volumes d’articles

- 1 volume d’illustrations

- Tables dites de Mouchon (1776-1780) :

- 2 volumes

- 18 000 pages de texte

- 75 000 entrées

- 44 000 articles principaux

- 28 000 articles secondaires

- 2 500 illustrations

- 20 000 000 mots

Détail de la publication

Légende :

- T = volume de texte

- P = volume de planches

- S = volume du supplément

- B = volume de tables

Les liens externes conduisent vers la version numérisée dans Gallica.

Détails des volumes de l'Encyclopédie Tome Date de parution Contenu T 01 1751-06 A – Azymites T 02 1752-01 (daté 1751) B – Cézimbra T 03 1753-10 Cha – Consécration T 04 1754-10 Conseil – Dizier, Saint T 05 1755-11 Do – Esymnete T 06 1756-10 Et – Fne T 07 1757-11 Foang – Gythium T 08 1765-12 H – Itzehoa T 09 1765-12 Ju – Mamira T 10 1765-12 Mammelle – Myva T 11 1765-12 N – Parkinsone T 12 1765-12 Parlement – Polytric T 13 1765-12 Pomacies – Reggio T 14 1765-12 Reggio - Semyda T 15 1765-12 Sen – Tchupriki T 16 1765-12 Teanum – Vénerie T 17 1765-12 Vénérien – Zzuéné P01 1762 P 02 et P 02b 1763 P 03 1765 P 04 1767 P 05 1768 P 06 1769 P 07 1771 P 08 1771 P 09 1772 P 10 1772 S 01 1776 S 02 S 03 S 04 1777 Notes et références

- En particulier l’évêque Gregorio Barnaba Chiaramonti, le futur pape Pie VII : Nous savons qu’il souscrivit à l’Encyclopédie raisonnée des Sciences et des Arts, écrit Jean Leflon dans Un Pape romagnol : Pie VII, « Studi romagnoli », 16, 1965, pp. 241-255, cité par Davide Gnola, La biblioteca di Pio VII in Il libro in Romagna. Produzione, commercio e consumo dalla fine del secolo XV all’età contemporanea. Convegno di studi (Cesena, 23-25 marzo 1995), a cura di Lorenzo Baldacchini e Anna Manfron, Firenze, Olschki, 1998, II, pp. 697-712[1]

- Histoire de France.

- Daniel Roche, La France des Lumières, Fayard, 1993, p. 520

- Dans le dédale de l'Encyclopédie, Les Génies de la Science, mai-juillet 2009, n°39 p58-61

Annexes

Bibliographie

- Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t.1 et 2, Articles choisis, Éditions Flammarion, 1993. ISBN 2-08-070426-5

- Denis Diderot, Encyclopédie : articles Âme, Beau, Certitude, Droit naturel, Éditions Nathan, ISBN 2-09-182524-7

- Robert Darnton, L’Aventure de l’Encyclopédie, Perrin, 1982

- François Moureau, Le Roman vrai de l'Encyclopédie, Gallimard-Découverte, 1990 (2001)

- Jacques Proust, Diderot et l’Encyclopédie, Paris 1962.

- (en) Richard N. Schwab, Inventory of Diderot’s Encyclopédie, Oxford, The Voltaire Foundation, 1971–1984.

- Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières, Laffont, Collection Bouquins, 1995.

- (en) Frank A. Kafker, The recruitment of the Encyclopedists. In : Eighteenth-Century Studies, Vol. 6, No. 4 (Summer, 1973), pp. 452-461.

- (en) Kathleen Hardesty Doig, The Supplément to the Encyclopédie, Springer, 1977 (ISBN 978-90-247-1965-5)

- (en) John Morley, Diderot and the Encyclopædists, London, MacMillan & Co, 1886

- Société Diderot, Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, 1986-... ISSN (e-version) 1955-2416.

- Marie Leca-Tsiomis, Écrire l'Encyclopédie : Diderot, de l'usage des dictionnaires à la grammaire philosophique, Oxford, Voltaire Foundation, SVEC, 1999.

Articles connexes

Liens externes

- (fr)La condamnation de l’Encyclopédie par Clément XIII en 1759.

- Libre accès à la Bibliothèque nationale de France (gallica.bnf.fr) aux tomes 1 à 5, 9, et 12 à 17 de l’Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, édition d’avant 1800 (en 17 tomes), ainsi que des recueils de planches et tomes 1 et 4 du Supplément. Documents électroniques téléchargeables aux formats pdf ou tiff (images). La BNF ne dispose pas à l’heure actuelle des volumes 10 et 11 dans un état suffisant de conservation pour être numérisables.

- site Analyse et traitement informatique de la langue française (ATILF)

- ARTFL Project. Edition de l'Encyclopédie mise en ligne sur le site de l'université de Chicago, élaborée à partir de la première impression de l'édition de Paris.

- Formulaire de recherche (Search form) permettant d'effectuer des recherches très précises dans les 18 volumes d'articles et dans les 11 volumes de planches (1751-1765), ainsi que dans les 4 volumes de Supplément (1776). Possibilité de recherche en plein texte dans l'ensemble de l'Encyclopédie, dans les titres d'articles, par auteur, par catégorie du savoir, par catégorie grammaticale. Présentation des résultats paramétrable, Indications de tomaison et de pagination sous la forme (Page n°du tome : n° de la page). Possibilité d'afficher l'article dans son contexte d'origine, et tel qu'il se présente dans sa forme imprimée en activant le lien vers sa localisation. Mise en valeur des termes de la recherche. Planches accompagnées de leurs commentaires. Possibilité de zoomer sur les planches.

- Chronologie de l’Encyclopédie

- Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie, revue scientifique consacrée à Diderot et à l’Encyclopédie.

Wikimedia Foundation. 2010.