- Éducation en Côte d'Ivoire

-

L’éducation en Côte d’Ivoire a été successivement sous l’influence de la tradition, de l’Islam puis du Christianisme intervenus sur le territoire à la faveur de la colonisation du pays. Des établissements d’enseignements confessionnels demeurent encore dans le pays en 2010 mais ils ne constituent plus l'essentiel d’un système largement laïque et structuré en plusieurs paliers. Ceux-ci comprennent l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur ainsi que des composantes importantes de formation professionnelle. Considérée comme une priorité par les pouvoirs public ivoiriens, l’éducation en Côte d'Ivoire traverse une importante crise consécutive en majeure partie à la faiblesse de la planification dans ce domaine. Elle se traduit par un grave déficit d’infrastructures de formation à tous les niveaux (Primaire, secondaire et supérieur) qui illustre le profond déséquilibre entre l’offre très limitée d’infrastructures de formation et la forte demande.

Sommaire

Historique

Éducation dans la société traditionnelle ivoirienne

Des systèmes éducatifs traditionnels existaient en tous points du territoire ivoirien avant l’apparition des premières écoles coraniques et occidentales. Toutefois, à l’extrême diversité des ethnies du terroir correspondait l’extrême variété de ces systèmes. Diffus ou institutionnalisés, ils restaient étroitement liés au vécu quotidien des populations dans la communauté[1]. Dans les systèmes traditionnels, l’éducation est dispensée partout même si, dans certains cas, en particulier celui de l’initiation, elle s’effectue dans un lieu précis qui est le bois sacré. L’éducation qui se confond pratiquement avec la vie concrète du groupe et qui est ainsi liée à tous les instants, se donne tout le temps.

C’est aussi l’affaire de tous, sauf en ce qui se rapporte à l’apprentissage des spécialités tels la formation de forgerons. Elle est étroitement liée au milieu et directement axée sur les besoins de la société débouchant sur l’intégration de l’individu dans le mode de vie et de production. L’intégration à la production se réalise très tôt par une responsabilisation précoce qui permet à l’individu de participer à la vie de production. La formation insiste sur la coopération et l’esprit de communautaire. Elle concerne tout le monde, bien que certains savoirs soient l’apanage de quelques privilégiés regroupés dans des cercles ésotériques. L’esprit magique y joue rôle fondamental et la recherche de connaissance des lois surnaturelles pour infléchir la nature lui imprime une forte présence de mysticisme et de fétichisme. De fait, la religion et le sacré sont présents dans tous les actes de la vie.

Cette éducation a aussi un caractère global en ce qu’elle prend en compte la totalité de la personne dans ses différents aspects physique, moral et spirituel. Elle permet, en outre, de conserver les acquis de la communauté et de la faire perpétuer en donnant une part importante à l’éducation des enfants par les personnes plus âgées. La vieillesse, perçue comme une valeur positive et considérée comme le stade supérieur de l’éducation est, de ce fait, vénérée. Chaque communauté élabore ses propres modèles et la langue du groupe constitue le support de communication dans un milieu où les connaissances sont transmises oralement. Enfin, l’éducation traditionnelle comporte, dans des proportions variables, des éléments formels et informels parfois étroitement imbriqués[2].

Mise en contact avec le colonisateur à son arrivée sur ce terroir, l’éducation traditionnelle a, de prime abord, été dédaignée par celui-ci. Elle a cependant subsisté grâce à une volonté générale des populations autochtones de perpétuer l’héritage culturel ivoirien. Plus tard cependant, la perception du système traditionnel a progressivement évolué. Au moment de mettre au point un système d’éducation moderne, il a fallu tenir compte de l’existence des systèmes d’éducation propres aux cultures traditionnelles puis, imprimer une rénovation au système éducatif de type occidental en intégrant une pratique d’enseignement moins formel, en privilégiant un lien plus étroit avec l’environnement immédiat et la production, en préservant le caractère global de l’éducation et en favorisant une pédagogie de l’apprentissage et de la participation[3].

Apparition et évolution des premières écoles islamiques

L’islam pénètre en Côte d’Ivoire par le nord et l’ouest au XIVe siècle mais son implantation de manière stable et cohérente dans le nord du pays s’effectue au XVIIIe siècle[4]. Cette expansion, portée par les commerçants dioula, plutôt soucieux de faire écouler leurs produits, s’est effectuée de manière pacifique amenant dans son sillage les premières écoles coraniques[5]. Celles-ci se développèrent si bien qu’en 1938, il y avait trois fois plus d’enfants dans les écoles coraniques que dans les écoles européennes pour l’ensemble de l’Afrique occidentale Française[6]

L’administration coloniale fut très tôt confrontée au problème musulman dans le processus de l’occupation systématique du pays. Elle eut cependant du mal à développer une attitude cohérente devant ce phénomène jugé à la fois marginal mais aussi susceptible développement inquiétant[7]. A l’absence de politique clairement définie et cohérente face à l’Islam et l’école coranique, l’essentiel des options administratives a été fonction de la personnalité de l’Administrateur en place. Cette politique hésitante a d’abord tenté de s’assurer le contrôle des écoles coraniques à défaut de pouvoir en améliorer le niveau ou de les remplacer par une école européenne. Ensuite, en tenant compte de l’importance numérique des écoles coraniques, elle a essayé leur récupération ; les considérant comme une force morale avec laquelle il fallait compter, qu’il fallait canaliser et diriger à son profit[8].

L’école coranique, pour sa part, se présente comme un système éducatif qui n’a rien de rigidement administratif. A l’opposé de l’école traditionnelle, elle fait intervenir des professionnels de l’enseignement, elle a recours à l’écriture et tend à devenir une institution à part entière. Elle se présente comme une structure offrant une éducation globale et intégrée incluant une formation morale. Les études s’y déroulent en cinq niveaux. Un premier cycle d’un an, durant lequel l’enfant apprend les sourates (5 à 15 sourates ou plus) et les rites utiles à la prière. Il s’initie à la graphie des caractères arabes, recopie sans comprendre, obéit à une discipline rude.

L’âge d’admission fixé à 7 ans est ramené à 5-6 ans à cause de l’entrée dans les écoles européennes. La plupart des filles s’arrêtent à ce cycle jugé suffisant pour être de bonnes musulmanes. Durant le deuxième cycle, l’enfant apprend par cœur la totalité du texte du coran. Il écrit et parle l’arabe sans vraiment le comprendre. Mais l’association graphisme-son est acquis. Le troisième cycle porte, pour l’essentiel, sur la traduction du coran. L’accent est porté sur la signification du texte et une première initiation à la civilisation arabe. L’élève à ce stade de formation est un adulte, souvent marié, pourvu d’un emploi. Les cours sont dispensés sur rendez-vous à la convenance des deux intéressés. Le quatrième cycle s’organise autour de l’étude du coran. Il concerne aussi les textes satellites du coran. Les Hadith et les Kitab respectivement propos du prophète Mahomet non contenus dans le coran, et récits de ses faits et gestes ainsi que l’ensemble de commentaires linguistiques, théologiques et juridiques qui ont été fait sur le coran. L’étudiant parle, lit, écrit et a un certain niveau de compréhension de l’arabe.

Le cinquième et dernier cycle implique un départ vers les pays arabes pour permettre un contact direct avec la civilisation arabe. La formation peut avoir un complément laïc dans les écoles techniques ou commerciales. De retour au pays, le lettré peut, s’il le souhaite, devenir un marabout de renom (enseignant du coran) ou, s’il a fait une formation technique, s’intégrer dans le système moderne[9]. A la fin du XIXe siècle et par la suite, les écoles coraniques s’arrêtent au deuxième cycle. Ce qui permet à l’administration coloniale de stigmatiser l’ignorance des élèves et des marabouts. Seulement 1% des élèves sont capables de traduire le coran en une langue courante même si certains marabouts au nord du pays ont une connaissance de l’arabe relativement poussée.

A l’arrivée des colonisateurs, il existe donc sur le territoire de la Côte d’Ivoire, une forme d’éducation qui permet aux populations jeunes et adultes d’acquérir un savoir par l’éducation traditionnelle ou par les écoles coraniques. Une nouvelle forme d’éducation sera introduite dans le pays par le colon. Elle sera la base du système éducatif moderne et verra ses fondements posés en majeure partie par les missionnaires catholiques[10].

Les premières écoles catholiques

Arthur Verdier tente une expérience éducative. Souhaitant alphabétiser les femmes employées dans ses plantations de café, il crée, à Elima, dans le sud du pays, la première école. Le 8 août 1887, Fritz Emile Jeand’heur, en provenance d'Algérie et premier instituteur exerçant sur le territoire, ouvre une école primaire à Krinjabo. Celle-ci est rendue officielle et structurée comme en France, du cours préparatoire première année au cours moyen deuxième année. Elle fonctionnera pendant trois ans avant d'être transférée en 1890 à Assinie par Marcel Treich-Laplène, le nouveau résident de France. Le 1er février 1893, le premier rapport d’inspection de l’administration affirme avec une pointe de satisfaction que « l’école fonctionne régulièrement. Elle compte 35 élèves inscrits ». Ils sont, en Côte d'Ivoire, les premiers lecteurs africains en langue française. De 1893 à 1896, Binger, le premier Gouverneur de la colonie développe quelques écoles laïques tenues par des instituteurs français et des moniteurs locaux[Note 1].

Cependant, dès 1637, les premières missions catholiques s'étaient signalées sur le territoire mais sans grand succès. Elles avaient repris un demi-siècle plus tard[Note 2][Note 3], puis en 1842-1845, avaient échoué à nouveau, en raison de mortalité accrues. En définitive, les missions catholiques ne prennent véritablement pied sur le territoire qu'après la bataille d’occupation en 1893 et l’érection de la Côte d’Ivoire en Colonie Française.

Aussi, pour organiser l’enseignement en Côte d’Ivoire, Binger fait-il appel à la Société missionnaire africaine de Lyon (SMAL) à laquelle « (…) Rome avait confié la préfecture apostolique de Côte d’Ivoire ». Cette démarche s’appuie, au plan technique, sur l’indéniable sens de l’organisation de la SMAL en matière d’enseignement mais aussi sur la nécessité de débarrasser l’Administration d’un lourd fardeau financier car les missionnaires sont bon marché, moins exigeants et rentrent moins en France. Au plan stratégique, l’Administration coloniale affirme sa préférence en faveur de l’enseignement catholique pour contrer l’influence de l’Islam mais, surtout, repousser l’influence anglaise admise par les protestants qui se signalent en matière d’éducation à travers quelques communautés originaires du Libéria et de la Gold-Coast et installées tant à Grand-Bassam, Jacqueville qu'à Grand-Lahou. Celles-ci organisent des Sunday-School où, tous les dimanches, des enfants apprennent à lire. Cette initiative est déjà plus élaborée que les expériences de scolarisation réalisées sur les plantations de Arthur Verdier ou encore celles, assez marginales et peu organisées, d’instituteurs laïcs de Grand-Bassam, Moossou ou Jacqueville. Elle constitue de ce fait, aux yeux de l’Administration coloniale, une menace à l’influence française.

En janvier 1895, les pionniers de l’éducation catholique débarquent à Grand-Bassam et commencent à enseigner. En 1896, l’on enregistre l’arrivée d’un nouveau Préfet Apostolique de la Côte d’Ivoire, le Révérend Père Ray, et celle de nouveaux missionnaires. Aussitôt s’ouvre une école à Dabou. Les missionnaires s’implantent à Bonoua et Assinie en 1897 et, en 1898, à Jacqueville, tandis que des sœurs de la SMAL, prennent en charge l’enseignement des filles qui n’était pas une priorité pour l’Administration. Une convention signée avec l’Administration coloniale assure protection et salaires aux missionnaires. Les ouvertures d’écoles se multiplient. D'autres écoles de village sont créées à Jacqueville, Grand-Bassam, Moossou, Tabou, Bettié, localités toutes situées sur le littoral du Golfe de Guinée. Elles fonctionnent avec des maîtres d'écoles occasionnels et regroupent environ 200 élèves en 1895[11].

Les missionnaires catholiques agissaient dans les colonies sous la supervision de leur hiérarchie qui coordonnait les activités à travers le monde. Des conventions définissaient les rapports entre les missionnaires avec les forces en présence. Elles indiquaient les devoirs des missions catholiques qui étaient globalement chargées d’introduire la foi et non leurs pays. Elles engageaient les États à protéger les missionnaires qui avaient par ailleurs obligation d’enseigner exclusivement dans la langue officielle du colonisateur [Note 4],[12].

L'émergence des écoles laïques

Le 12 février 1900, une nouvelle convention entre l’Administration et les missions catholiques accroit l’allocation mensuelle pour une école créée, la faisant passer de 150 francs à 285 francs. Cette convention établit qu’en retour, l’administration aura un droit de contrôle sur l’œuvre des missionnaires. Des enseignants autochtones sont, à la même époque, introduits dans le système. Mais, le 18 avril 1903, la convention est mise en cause par la Métropole et en 1904, les subventions allouées aux missionnaires suspendues tandis qu’en France même, les écoles tenues par les religieux ferment, provoquant une grande inquiétude dans les colonies[13]. Le 1er mars 1904, la Côte d'Ivoire compte alors 896 élèves pour une population à peine supérieure à 2 millions d'habitants[11]. Mais la mesure prise par la métropole n’atteint pas dans un premier temps les colonies. Ce qui explique qu’en 1904-1906, les écoles missionnaires d’Abidjan et Bingerville, (qui est devenue la capitale du pays en 1904) sont créées. Elles sont fermées en 1906. En 1907, il est procédé à la fermeture des écoles missionnaires d’Aboisso, Dabou, Korhogo et des annexes de Jacqueville. Même si les missionnaires perçoivent la décision de l’Administration comme un allègement de leurs tâches et une opportunité pour mieux se consacrer à l’œuvre d’évangélisation, ils tentent malgré tout de maintenir encore en fonctionnement quelques écoles ; mais celles-ci seront confinées dans une quasi-clandestinité et contraintes à la décrépitude. En 1911, la Côte d'Ivoire compte un groupe scolaire central à Bingerville, 16 écoles régionales et 26 écoles de village dont 2 pour tout le Nord du pays, à Odienné et à Korhogo. En 1914, seules trois écoles missionnaires fonctionnent encore et en 1916, plus qu’une seule officiellement existe.

Le prophète protestant anglophone Harris

Le prophète protestant anglophone Harris

L’Administration en profite pour ouvrir ses propres écoles publiques et laïques qui remplacent presque partout les écoles missionnaires[14]. En 1915, l'ensemble des établissements scolaires en Côte d'Ivoire accueille 3317 élèves encadrés par un corps enseignant qui, outre les étrangers, comporte 17 instituteurs ivoiriens et 50 moniteurs ivoiriens[11]. Après la guerre de 1914-1918, l’attitude de la Métropole se modifie vis-à-vis de l’enseignement confessionnel catholique. Ce changement s’explique par, d’une part, l’union sacrée obtenue en France avec la trêve dans la lutte entre partis politiques, d’autre part, la révolution Russe de 1917 qui met en évidence le communisme comme ennemi commun de l’Administration et de l’Église, car il lutte contre la colonisation et propage l’athéisme, estimant que la religion est l’opium du peuple[15] ; et enfin l’effervescence de l’œuvre du prophète Harris qui est un protestant anglophone. Hors, il faut contrer l’influence des Anglais. Mais il y a également, le décret du 14 février 1922, qui autorise l’enseignement privé pourvu qu’il s’aligne sur les objectifs de l’enseignement officiel. Dès lors, un renouveau de l’église catholique est noté et à partir de 1923, l’on enregistre une réelle progression des écoles catholiques. Ceci n’empêche cependant pas dans la période 1913-1944, le retour et l’expansion des missions protestantes appuyées, elles, sur le décret du 22 février 1922[16]. En 1924, le pays compte 4354 élèves dont 211 filles et en 1932, 6722 élèves dont 627 filles sont scolarisés[11].

Jusqu'au début des années 50, il n'existe pas d'école secondaire à la colonie. Les premiers élèves ivoiriens scolarisés dans un lycée le seront en France dans le cadre d'une opération groupée (l'Aventure 46), initiée par Félix Houphouët-Boigny, alors député du PDCI-RDA élu en novembre 1945 à l'Assemblée constituante[Note 5], et menée à bien avec l'appui du gouverneur André Latrille en dépit des fortes réticences de l' administration coloniale.

Évolution du système éducatif colonial après la Conférence de Dakar

En janvier 1944, la France, affaiblie économiquement par la Seconde Guerre mondiale toujours en cours, est dans une situation très précaire. Aussi, pour anticiper sur les difficultés d’après-guerre, le Général de Gaulle, alors président du Comité français de la Libération nationale (CFLN) convoque-t-il la Conférence de Brazzaville[17] au terme de laquelle les participants conviennent, entre autres, de la nécessité de la vulgarisation de l’éducation en vue de relever le taux de scolarisation dans les colonies françaises d’Afrique. Ces positions sont réaffirmées par la Conférence de Dakar qui se tient en juillet 1944 et vise à définir les modalités pratiques de mise en œuvre des recommandations de la Conférence de Brazzaville, en ses points relatifs à l’enseignement[18].

Ainsi, en dépit de tendances divergentes[19], on note, à partir de 1945, tant dans l’enseignement primaire, secondaire que dans l’enseignement technique, l’entame de quelques réformes, notamment la refonte des structures fédérales, un accroissement des effectifs d’enseignants et du taux de scolarisation ainsi qu’une évolution des programmes[20]. On observe également le démarrage de l’enseignement agricole[21] et la naissance de l’enseignement supérieur[22]. En Côte d’Ivoire, le système éducatif n’échappe pas à cette dynamique nouvelle, constatée au niveau fédéral, empreinte de transformations notables, avec, toutefois, quelques particularités qui lui sont propres[23]. Les transformations constatées dans le système éducatif s’appréhendent comme une évolution, un développement « des ordres d’enseignement »[24] et du système d’enseignement marqué par le passage de l’enseignement colonial à l’enseignement néocolonial[25].

La Conférence de Dakar tenue sur l’enseignement en juillet 1944 prône « l’idée d’une scolarisation complète de l’Afrique noire en cinquante ans ». Des financements complémentaires aux budgets locaux de l’éducation et l’attitude favorable des populations encouragent à atteindre cet objectif. Mais cette idée de « scolarisation intensive » confrontée aux réalités se révèle irréalisable. Le déficit de maîtres et les populations notamment celles du nord et celles de certaines régions de l’ouest qui résistent à faire partir les enfants à l école constituent les principaux obstacles à une véritable explosion scolaire en dépit d'une amélioration notoire de l’enseignement primaire, de l’éclosion de l’enseignement secondaire, du démarrage de l’enseignement technique, de la restructuration de l’enseignement agricole, et de la résurgence de l’enseignement privé à cette époque, essentiellement catholique. À ces structures s’ajoutent notamment divers institutions et établissements tels les écoles normales d’instituteurs (de types AOF et français), les écoles des eaux et forêts, de foyers de Métis et d’orphelinats, l’école militaire préparatoire technique[26].

La formation au cycle primaire est subdivisée en six années allant du Cours Préparatoire première année (CP1) au Cours Moyens deuxième année (CM2). L’âge d’entrer au CP1 est fixé à six ans révolus[27]. L’enseignement secondaire est organisé en deux cycles. Le premier cycle part de la classe de 6e à la 3e et le second cycle, de la classe de 2e à la classe terminale ; les deux cycles sont sanctionnés par un diplôme de fin de cycle. Le BEPC pour le premier cycle et le Baccalauréat composée de séries A, C, D (Séries scientifiques et littéraires), pour le second cycle[28]. Les structures de formation de formateurs comprennent l'École normale supérieure (ENS), pour l’enseignement général ; l’Institut national des arts (INA) pour les arts et la musique ainsi que l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) pour l’éducation physique et sportive. A ces entités de formation s’ajoutent l’Institut de recherche pédagogique (IRP). En 1958, le Centre d’études supérieures est créé par les Ivoiriens. Il s'agit de la première structure universitaire. Il y est enseigné les lettres, la science et le droit dispensés par des enseignants du lycée classique d’Abidjan et de l’ORSTOM. Depuis cette époque, plusieurs facultés sont nées ainsi que d’autres centres assurant des enseignements techniques et agricoles supérieurs. Plusieurs grandes écoles ont été créées et de nombreux enseignants ont été formés[29].

Le système éducatif ivoirien

Politique de l'éducation

La politique de l'éducation en Côte d'Ivoire est conduite à travers différents ministères. Chaque ordre d’enseignement correspond plus ou moins à un ministère autonome. L’enseignement supérieur est géré par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’enseignement primaire et secondaire est du ressort du Ministère de l’éducation nationale, les formations techniques et professionnelles relèvent en majeures parties du Ministère de l’enseignement technique bien que certaines filières de formation professionnelle soient gérées par différents autres ministères techniques (Ministère de l'Agriculture, Ministère de la fonction publique, ministère des Eaux et Forêts...)

Dès l'indépendance du pays en 1960, les pouvoirs publics ivoiriens ont placé l’éducation nationale au rang des priorités et affichés leur volonté politique de scolariser à 100% les enfants du pays. Pour ce faire, ils ont réservé chaque année, environ 44% du budget national à l’enseignement. La Constitution Ivoirienne de juillet 2000, confirme cette option volontariste et consacre désormais l’obligation de l’État d’assurer un égal accès à l’éducation à tous les enfants du pays. Dans cette perspective, la gratuité de l’école depuis la classe de CP1 jusqu’à celle de 3e a été institutionnalisée. De même, pour éviter que la pauvreté de certains parents ne constitue un frein à la scolarisation minimale de leurs enfants, l’obligation du port d’un uniforme par les écoliers a été supprimée et ceux-ci reçoivent gratuitement de nombreux ouvrages scolaires. La politique de fourniture gratuite de matériels didactiques aux élèves, déjà en cours au début des indépendances avant d'être abandonnée, a été redémarrée durant l’année scolaire 2001/2002 ; Elle a été cependant, fortement perturbée par la crise ivoirienne depuis 2002[30].

L’État ivoirien prévoit en outre de prolonger son action à travers les collectivités décentralisées (Conseils régionaux, Conseils généraux, Conseils municipaux) auxquels ont été transférés des prérogatives ainsi que des moyens de construction et d’entretien d’établissements d’enseignement publics. L’ensemble du système éducatif ivoirien est géré par des cadres nationaux. De même, le matériel didactique des écoles primaires ainsi que les manuels scolaires des Lycées et Collèges sont conçus et produits sur place. À cela s’ajoute un engouement de nombreuses communautés villageoises locales pour la construction d’écoles primaires et la scolarisation des enfants[30].

En outre, des cantines scolaires soulagent les enfants dont les résidences sont éloignées des écoles. Dans les régions peu scolarisées du Nord et du Nord-Est du pays il a été suscité des Comités pour la promotion de l’éducation de base (COPEB) dont la vocation est d’assurer la sensibilisation des parents pour la scolarisation de tous les enfants, y compris les petites filles. Les COPEB contribuent au maintien à l’école des filles. Ces comités œuvrent également à la mobilisation des populations villageoises pour la gestion et à la réhabilitation des édifices scolaires. Ils favorisent la création de coopératives agricoles pour générer des produits alimentaires autour de l’école et des ressources financières permettant de soutenir les cantines scolaires ainsi que les activités liées à la vie de l’école[30].

Le pays a également opté pour un brassage des populations par l'école afin de consolider par ce moyen la « nation ivoirienne »[Note 6]. Dans cette même perspective et pour accélérer la diffusion des connaissances dans le pays, les pouvoirs publics ivoiriens ont introduit dans les années 70 la télévision éducative dans l’enseignement primaire. À partir d’un centre de réalisation basé à Bouaké, des émissions éducatives animées par des « télémaîtres » étaient diffusées jusque dans les plus petits hameaux du pays. De nombreux griefs portés par les parents d’élèves contre cette innovation ainsi que son coût assez élevé, ont contraint les responsables ivoiriens à abandonner ce projet au début des années 80.

Les besoins éducatifs croissants du pays ont amené l’État ivoirien à se tourner vers le secteur privé dans le cadre d’un partenariat défini par la loi (la loi sur l’enseignement de 1995) [Note 7]. Dans les établissements privés sélectionnés par l’État, celui-ci apporte une subvention qui varie de 25000 CFA à 40000 F CFA par enfant pris en charge par l'assistance publique dans les cycles préscolaires et primaires. Elle est de 120 000 F CFA par enfant pris en charge par l’État dans les établissements d’enseignement secondaire privés confessionnels ou laïcs.

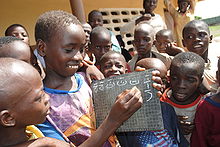

Cycle primaire

Le système éducatif ivoirien intègre aux cycles habituels du primaire, du secondaire et du supérieur, un niveau préscolaire couvrant trois sections (petite section, moyenne section et grande section). Avant la crise politico-militaire, 391 écoles maternelles, aussi bien privées que publiques, fonctionnent sur toute l’étendue du territoire[31]. En 2005, sur la seule zone contrôlée par les forces républicaines, il est enregistré 600 écoles maternelles animées par 2 109 enseignants qui encadrent 41 556 élèves[31].

Le cycle primaire comprend six niveaux (cours préparatoires 1re et 2e année, Cours élémentaire 1re année, Cours élémentaire 2e année, cours moyen 1re année, cours moyen 2e année) ; il est sanctionné par le Certificat d’études primaires élémentaires et un concours d’entrée en classe de 6ème des lycées et collèges. En 2001, le ministère de l’Éducation nationale compte 8 050 écoles primaires publiques tenues par 43 562 enseignants pour 1 872 856 élèves et 925 écoles privées qui emploient 7 406 enseignants pour la formation de 240 980 élèves[31].

En 2005, l'on dénombre 6 519 écoles primaires dont 86,8 % sont publiques, avec 38 116 enseignants et 1 661 901 élèves[31]. En Côte d’Ivoire, 55% de la population de 6 à 17 ans et 61% des filles de ce groupe d’âge sont en dehors de l’école[32]. Le faible taux de scolarisation des filles conduit l’État à développer, dans les années 1990, une politique spécifique pour la scolarisation de la jeune fille. En mars 1993, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, la Banque africaine de développement met en place un projet dit « Projet BAD éducation IV » pour améliorer la qualité de l’enseignement, accroître le taux de scolarisation en général et celui des filles en particulier[32].

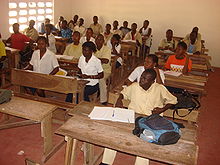

Cycle secondaire

En ce qui concerne l’enseignement secondaire subdivisé en deux cycles, il comprend quatre classes pour le premier cycle et trois pour le second. Ce niveau d'enseignement est « caractérisé par une nette domination du privé ». En 2005 en effet, sur les 522 établissements secondaires que compte le pays, 370 appartiennent au secteur privé[31]. Le ministère ivoirien de l’Éducation nationale enregistre au total un effectif de 660 152 élèves pour 19 892 enseignants en 2005, secteurs privé et public confondus, contre 682 461 élèves pour 22 536 enseignants en 2001-2002, avant le déclenchement de la guerre[31]. Le taux de scolarisation au secondaire ivoirien est de 20%[33]. Les études secondaires sont sanctionnées pour le premier cycle par le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et pour le second par le baccalauréat.

Enseignement supérieur

Avant 1992, l’enseignement supérieur est presque entièrement l'affaire de l’État, avec 24% de taux de scolarisation. Depuis quelques années, plusieurs universités et grandes écoles de formation technique privées ont vu le jour. En 1997-1998, l’enseignement supérieur compte trois universités publiques[34], quatre grandes écoles publiques, 7 universités privées, 47 établissements privés, et 31 établissements supérieurs de formation post-baccalauréat rattachés à des ministères techniques autres que celui de l’enseignement supérieur[35].

Enseignement technique et professionnel

Au cours des années 1960, l’État ivoirien crée plusieurs établissement d'enseignement secondaire et supérieur technique, pour assurer la formation de cadres spécialisés. En 1970, l’ouverture de l’Institut national supérieur de l'enseignement technique (INSET) et plus tard de l’École nationale supérieure des travaux publics (ENSTP) à Yamoussoukro permet de former sur place des techniciens de niveau supérieur[36] , [37]. Aujourd’hui, ces écoles sont regroupées et forment l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB). Un grand nombre d'établissements d’enseignement technique et professionnel privés sont implantés sur l'ensemble du territoire. La question de la compétence et du niveau de qualification des enseignants chargés de la formation et de l'encadrement des élèves fréquentant ces écoles privées s'est maintes fois posée. Il y a lieu toutefois de relever qu'elles apportent un soutien indispensable à l’État, les équipements publics en matière d'éducation étant à l'heure actuelle insuffisants et parfois inadaptés pour la couverture totale des besoins. Une loi votée en 1995[38] réglemente le secteur de l'enseignement supérieur privé et institue des mesures en vue de renforcer les établissements concernés. Les réformes touchent certaines structures existantes comme l’Institut pédagogique national de l’enseignement technique et professionnel (IPNETP), l’École normale supérieure (ENS), l’Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop) et le Fonds de développement de la formation professionnelle (FDFP).

En 2004-2005, le nombre d’établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est de 149 avec 146 490 étudiants, dont 35 % de filles[34]. Ces établissements, dont les installations sont devenues vétustes, ont toutefois une capacité d'accueil limitée, eu égard au nombre d'étudiants.

L’école ivoirienne connaît des remous récurrents depuis 1990. Les tentatives d'explication des crises qui affectent l'enseignement se réfèrent à la vétusté des infrastructures et équipements, à l'insuffisance de l'effectif des enseignants, mais également à la formation jugée inadaptée au marché de l’emploi. Le nombre de jeunes sans formation et sans emploi est évalué en 2008 à plus de 4 millions[39]. Pour résoudre ce problème crucial de l'emploi des jeunes, plusieurs pistes sont explorées par les pouvoirs publics : la création d'emplois, ou l'exhortation à la libre entreprise. Adapter le système éducatif aux contraintes du marché de l’emploi, mais également former des formateurs capables d’assurer la relève du corps enseignant, constituent des objectifs à court terme pour la politique de l'éducation en Côte d’Ivoire[37].

Éducation et société ivoirienne

Des attentes sociales non satisfaites

Le système éducatif ivoirien est, avant toute considération, confronté à une faiblesse dans le domaine de la planification, de la programmation et de l'évaluation. La planification n’a pas toujours été respectée en matière de création d’écoles en Côte d’Ivoire de sorte que les estimations correctes des besoins d’éducation, surtout en ce qui se rapporte aux ressources humaines, n’ont pas été effectuées. Les possibilités budgétaires de l’État n’ont pas suffisamment été prises en compte. Par ailleurs, les bilans diagnostics ont été négligés. Au total le secteur éducatif a évolué en marge des objectifs pourtant clairement définis et des finalités qui lui ont été assignées. (Laurence PROTEAU, école et société en Côte d’Ivoire, les enjeux des luttes scolaires, Editions Karthala, 1996). A cela s'ajoute le déséquilibre entre l’offre et la demande. Après plus de quatre décennies d’efforts en faveur de l’éducation, l’incapacité de combler l’écart entre la demande et les capacités d’accueil du système éducatif, parait évidente. Ainsi, les infrastructures manquent à tous les niveaux (Primaire, secondaire et Supérieur). Ce déficit est encore accentué au niveau du matériel pédagogique et didactique.(Brian Holmes, Guide international des systèmes d’éducation, UNESCO, Paris, 1979, Page 28 Code (ISBN 9231016334)). Le poids important des dépenses de personnel constitue aussi un handicap majeur ne permettant pas au système éducatif ivoirien de répondre aux attentes des populations. L’État ivoirien s’est en effet engagé dans une revalorisation audacieuse de la condition des enseignants, des élèves et des étudiants. En plus il a pris sur lui d’accorder des subventions supplémentaires à l’enseignement privé laïque et confessionnel. Face à cette situation, les dépenses sont devenues insupportables d’autant que leur impact sur la qualité de l’enseignement est plutôt mitigé. Les dépenses du personnel de l’enseignement représentent à elles seules environ 98% du budget du système. (Philippe Hugon, La Côte d’Ivoire à l’aube du XXI siècle, Editions Karthala, 2002, Page 42, Code ISBN 2-84586-257-1). Mais il faut compter également, la dégradation du patrimoine mobilier et immobilier. La crise a conduit à des restrictions budgétaires au niveau de l’entretien des locaux et du matériel par une réduction considérable de l’investissement provoquant la dégradation rapide d’une grande partie des établissements scolaires et universitaires. Du fait de ces contraintes financières, certains sites ont été abandonnés ou sont mal adapté aux réalités environnementales ou aux besoins exprimés. (Rubin POHOR, Ecole et développement, Editions UCAO, 2007, pages 10-18, Code ISBN 2-91-5693-07-2). Au total l'on aboutit à un faible rendement du système tant au plan interne et qu'externe, au regard des moyens importants qui y sont investis.

Notes et références

- Notes

- Les premiers moniteurs locaux sont : Emile Assamifou à Assinie puis Grand Bassam ; Charles Amatifou à Moossou en 1895 ; Jules Adiemba à Jacqueville et le moniteur Maran à Bettié

- Après le retour au pays de Aniaba, un Ivoirien admis en France pour des études scolaires qui rentre avec le Père Godefroy Loyer, premier Préfet apostolique nommé par Rome. Frappé de cécité, Aniaba ne pourra introduire le Père Loyer dans la communauté locale. Le Préfet apostolique, confronté par ailleurs au manque de collaboration manifeste des Hollandais déjà présents sur le territoire, se résigne à rentrer en France.

- Histoire générale des missions catholiques depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, Volume 2, baron Mathieu-Richard-Auguste Henrion, 1847 : La mission commencée demeura en friche jusqu'à l'année du grand jubilé, 1700, que le P. Godefroy Loyer, étant allé à Rome représenter les besoins spirituels de ce pays, la Congrégation de la Propagande l'en nomma préfet apostolique. Le prince Louis Aniaba, que le roi renvoyait dans sa patrie, dit, en embrassant le P. Loyer, que sa joie était parfaite, puisque, après avoir été conduit idolâtre en France par un Dominicain, il en voyait un autre prêt à le ramener chrétien en Afrique

- La conférence de Berlin avait consacré ce principe. Ne pas mêler politique et religion. Cet accord a été confirmé à Bruxelles en 1890 et dans le protocole de Saint-Germain en Laye en 1919

- En octobre 1945, le gouvernement français, décidé à faire participer ses colonies à l’assemblée constituante, a organisé l’élection de deux députés en Côte d’Ivoire : l’un représentant les colons, l’autre les autochtones.

- Ceci s'est en particulier traduit dans le domaine éducatif : après réussite au concours d'entrée en sixième, les élèves sont « affectés » à un collège ou à un lycée qui peut se situer à plusieurs centaines de kilomètres de leur village natal et de leur école primaire. Ils sont alors pris en charge par un tuteur de la région d'accueil pour leur hébergement et leur nourriture

- Un décret du 3 décembre 1997, précise les conditions de la concession du service public de l’éducation au secteur privé. Il prévoit des règlements spécifiques par ordre d’enseignement

- Références

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 18-20)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 20-37)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 37-41)

- (J. L. Triaud, 1974, p. 124)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 58)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 61)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 64)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 64-72)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 72-76)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 78-82)

- L'école coloniale en Cote d'Ivoire

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 118)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 102-107)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 111-112)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 132)

- (Désalmand, tome 1, 2008, p. 102-131)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 13-14)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 30-41)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 51)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 52-86)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 87-93)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 93-103)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 123)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 124-175)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 175-193)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 124-174)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 300)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 384-388)

- (Désalmand, tome 2, 2005, p. 507-513)

- Scolarisation en Côte d'Ivoire[PDF], article de Noël Kouassi-Ayewa, Université de Cocody

- (La Côte d'Ivoire en chiffres, 2007, p. 168-169)

- (fr) Alice Odounfa, Le défi de l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, Unesco, 2003 [lire en ligne (page consultée le 30 avril 2008)]

- (fr) [Côte d'Ivoire, ISU Statistiques en bref, Education en Côte d'Ivoire, Effectifs scolarisés au secondaire lire en ligne (page consultée le 30 avril 2008)]

- (La Côte d'Ivoire en chiffres, 2007, p. 171)

- (fr) [Organisation de l'enseignement supérieur lire en ligne (page consultée le 30 avril 2008)]

- (fr) Paul Désalmand, Histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire : de la Conférence de Brazzaville à 1984, les éditons du Cerap, coll. « Histoire de la Côte d'Ivoire / Tome 2, Abidjan, 2004, (ISBN 2-915352-01-X)] pp. 516;522

- (La Côte d'Ivoire en chiffres, 2007, p. 170)

- Loi de 1995 portant sur la réforme du système éducatif

- (fr) Cissé Cheick Ely, « Côte d'Ivoire: Formation et emploi - Tout sur les filières à débouchés » sur allafrica.com, Nord-Sud (Abidjan), 2008. Consulté le 28 juin 2008

Liens externes

- (fr) [Côte d'Ivoire, ISU Statistiques en bref, Education en Côte d'Ivoire, Effectifs scolarisés au secondaire lire en ligne (page consultée le 30 avril 2008)]

- (fr) [Organisation de l'enseignement supérieur lire en ligne (page consultée le 30 avril 2008)]

Bibliographie

Ouvrages

- Laurence Proteau, Passions scolaires en Côte d'Ivoire : école, état et société, Paris, Éditions Karthala, 2002, 385 p. (ISBN 2-84586-299-7)

- Firmin Guelade, Étude systémique de l'évolution culturelle de l'apprenant et du système éducatif primaire en Côte d'Ivoire, Université Laval, 1984

- Paul Désalmand, Histoire de l'éducation en Côte d’Ivoire : des origines à la Conférence de Brazzaville, Abidjan, Les Éditions du CERAP, 2008, 457 p. (ISBN 9782-915352-41-2)

- Paul Désalmand, Histoire de l'éducation en Côte d’Ivoire : de la Conférence de Brazzaville à 1984, Abidjan, Les Éditions du CERAP, 2005, 590 p. (ISBN 2-915352-01-X)

- Alice Ellenbogen, École primaire et citoyenneté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Paris, Édition L'Harmattan, 2004, 183 p. (ISBN 2-7475-5694-8)

- Dédy Séri, Tapé Gozé, Famille et éducation en Côte d'Ivoire : une approche socio-anthropologique, Abidjan, Édition des lagunes, 1995, 147 p.

- Pascal Bianchini, École et politique en afrique noire : sociologie des crises et des réformes du système d'enseignement au Sénégal et au Burkina Faso (1960-2000), Paris, Éditions Karthala, 2004, 286 p. (ISBN 2-84586-366-7)

- Jean-Louis Triaud, lignes de force de la pénétration islamique en Côte d’Ivoire, Paris, Revue des études islamiques, XLII, 1, 1974, 123-160 p.

- La Côte d'Ivoire en chiffres, Abidjan, dialogue production, 2007

Articles

- (fr) Alice Odounfa, Le défi de l'éducation pour tous en Côte d'Ivoire, Unesco, 2003 [lire en ligne (page consultée le 30 avril 2008)]

- (fr) Cissé Cheick Ely, « Côte d'Ivoire: Formation et emploi - Tout sur les filières à débouchés » sur allafrica.com, Nord-Sud (Abidjan), 2008. Consulté le 28 juin 2008

Wikimedia Foundation. 2010.