- Artificialisation

-

On parle d’artificialisation du sol ou d'un milieu, d'un habitat naturel ou semi-naturel quand ces derniers perdent les qualités qui sont celles d'un milieu naturel (« naturalité », qualité qui inclut une capacité autoentretenue à abriter une certaine biodiversité, des cycles naturels (cycle du carbone, cycle de l'azote, cycle de l'eau, cycle de l'oxygène, etc.) et biogéochimique (Puits de carbone par exemple).

L'artificialisation s'accompagne généralement d'une perte de capacité d'auto-cicatrisation de la part du milieu (moindre « résilience écologique ») et à titre d'exemple l'artificialisation de la nature dans les espaces verts, golfs, sur les talus routiers ou par l'éclairage artificiel peut respectivement induire des situations de piège écologique, d'impacts plus ou moins négatifs, de roadkill (animaux écrasés ou blessés par les véhicules), de nuisances et pollution lumineuse, etc. .Ainsi en France en 2011 selon la ministre de l'Écologie (N. Kosciusko-Morizet), en moyenne 165 hectares, soit 1 650 000 m2)de milieux naturels et terrains agricoles sont détruits chaque jour ; remplacés par des routes, des habitations, des zones d'activité[1]. Cette surface correspond à un plus de 6 hectares par heure ; soit 68 750 m2/heure ou 19 m2/seconde. Un des objectifs de la Trame verte et bleue française (TVB / SRCE) est de limiter ce phénomène et en atténuer les conséquences[1]. Parallèlement à sa TVB, la Région Nord-Pas-de-Calais expérimente une directive régionale d'aménagement visant à lutter contre l'artificialisation du territoire par la périurbanisation[2]. En Flandre belge [3] en 2006, on estimait que durant 20 ans, la construction de lotissements avait consommé environ 10 hectares/jour, soit environ un 1 m2/seconde. La surface lotie a augmenté de 46% en 20 ans, officialisant ainsi 1/4 quart du territoire flamand (1/5 de la Belgique était ainsi artificialisée en 2006).

Sommaire

Exemples de phénomènes d'artificialisation

Le réseau hydrographique est l'une des infrastructures naturelles qui ont été les plus artificialisées, dans les régions habitées et cultivées, ou là où on a construit les grands barrages

La sylviculture est parfois elle-même une source d'artificialisation des paysages (géométrisation des parcelles, alignements monospécifiques, ici au Royaume-Uni (Carsphairn hills)

La sylviculture est parfois elle-même une source d'artificialisation des paysages (géométrisation des parcelles, alignements monospécifiques, ici au Royaume-Uni (Carsphairn hills)

Urbanisation du littoral à Cancún (Mexique, 2008)

Urbanisation du littoral à Cancún (Mexique, 2008)

Les zones touchées par l'artificialisation sont par exemple :

- Les milieux ruraux et zones agricoles (tout particulièrement lorsqu'ils sont exposés à une agriculture intensive, et industrielle. Ceci concerne aussi les prairies qui enrichies de nutriments, ou semées sur labour n'abritent plus qu'une faible part de la biodiversité d'une prairie naturelle.

- Certains milieux forestiers ou sylvicoles (peupleraie, cultures d'hévéas, d'eucalyptus, de palmier à huile, TCR ou TTCR de saules, etc. ou des forêts plantées ou gérées en grande partie sur le principe de régénération artificielle par exemple et fortement fragmentées par les routes, pistes, layons)

- Les cours d'eau canalisées et fragmentés par les grands barrages, les zones humides cultivées (rizières par exemple) ou drainés ou mises en « casiers hydrauliques », * les polders, etc.

- Les établissements humains construits (métropoles, Agglomérations, villes, lotissements, zones de périurbanisation, zones industrielles, zones d'aménagement concerté, etc

- Le réseaux de transports et leurs délaissés

- Les Littoraux et leurs estuaires, de plus en plus aménagés pour le tourisme, l'industrie, les ports…

- …ou tout milieu naturel fortement transformé par l'homme, par exemple pour des raisons militaires (terrains d'essais militaires, souterrains, fortifications, zones de défend, glacis, No man's land, etc), ou pour des raisons sportives (ex: piste de ski, piste artificielle de ski, golf, terrain de sports, de moto-cross, de quadd, etc).

Impacts

- Du point de vue de l'éthique environnementale, l'artificialisation pose la double question du recul de la biodiversité et des relations entre homme et nature alors que l'homme, de plus en plus urbain semble de plus en plus s'éloigner de cette dernière.

L'être humain tend à perdre certains repères qui ont été ceux de ses ancêtres durant des milliers d'années, ce qui pourraient notamment affecter ses rythmes chronobiologiques et la construction de sa psychée ou sa psychomotricité. - Du point de vue des aménageurs, une forte artificialisation conduit à aggraver l'occurrence et la gravité des catastrophes et risques naturels (inondations, incendies, coulées de boue, affaissements, etc).

- Du point de vue de l'agronome, l'artificialisation des sols conduit à une perte d'humus et de carbone, une moindre capacité de rétention de l'eau et par suite à une perte de fertilité, avec aggravation des phénomènes d'érosion et de dégradation des sols. ce qui conduit à une perte des ressources naturelles et agricoles (également liée à une perte surfacique de terres cultivables sur les zones construites ou imperméabilisées.

- Du point de vue de l'écologie et de l'écologie du paysage, l'artificialisation des paysages, milieux et biotopes est l'un des facteurs de fragmentation écologique des habitats naturels et de dégradation qualitative des paysages. C'est un des facteurs retenus pour le calcul d'écopotentialité d'une parcelle, d'une région ou d'un élément écopaysager. C'est aussi un facteur d'homogénéisation (génétique, taxonomique et fonctionnelle [4]), très défavorable au maintien de la biodiversité. En favorisant les espèces ubiquistes au détriment des espèces spécialistes, beaucoup plus variées, l'homogénéisation anthropique du Vivant (Biotic homogenization pour les anglophones[4]) a des impacts graves, immédiats et futurs, sur les processus écologiques et évolutifs [4]. Des chercheurs[4] plaident pour que l'on étudie mieux les implications de cette homogénéisation pour la conservation et pour que l'on promeuve rapidement une gestion restauratoire et adaptative, proactive, qui engage de manière mieux maîtrisée la composante humaine du 'mélangeur anthropiques' que sont devenues les activités humaines pour le biote planétaire[4].

Certains milieux artificiels (certaines carrières et certains terrils, parce qu'ils n'ont reçu ni engrais, ni pesticides peuvent néanmoins abriter des processus caractérisés par un degré élevé de naturalité. On parle aussi de milieux semi-naturels pour désigner des milieux artificialisés, mais qui peuvent encore jouer un rôle d'habitat de substitution pour une partie des espèces d'une zone biogéographique concernée (c'est le cas des prairies, des bocages et de certaines forêts dont la gestion est extensive (gestion dite « proche de la nature », de type « prosilva » par exemple) ;

Étendue du phénomène

Le phénomène de l'artificialisation est en croissance accélérée depuis le 19e siècle, avec une accélération récente très visible sur l'imagerie satellitale.

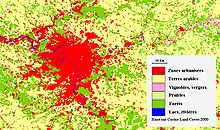

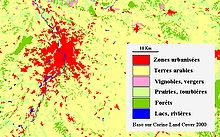

Certaines zones sont particulièrement touchées ; une grande partie du littoral et des estuaires de nombreux pays a été artificialisée par l'habitat balnéaire, le réseau routier littoral et les aménagements portuaires. les villes et leurs périphéries, ainsi que tous les milieux agricoles, et toutes les forêts des pays riches (hors quelques rares massifs protégés).L'artificialisation touche tous les pays développés mais aussi les pays en voie de développement. Il est très marqué à proximité des métropoles urbaines (pour la France, on peut citer l'Île-de-France ou Toulouse par exemple). Il est dans les pays riches souvent lié au succès de la maison individuelle qui se traduit aussi par l'étalement urbain et la périurbanisation.

Il concerne aussi l'environnement nocturne, perturbé par l'éclairage artificiel (phénomène dit de pollution lumineuse).En France

D’après l’Institut français de l'environnement (IFEN), l’artificialisation du sol augmente chaque année en France de 60 000 ha (soit en 10 ans de 6 000 km², ce qui correspond à la surface du département de la Seine-et-Marne). Les 885 communes du littoral sont particulièrement touchées[5]. Malgré les zones « naturelles » et rurales épargnées grâce au Conservatoire du littoral et à la loi Littoral, à moins de 500 m de la mer, le taux d'artificialisation (28,2 % du territoire artificialisé en moyenne) est 5,5 fois supérieur à la moyenne métropolitaine[5]. Les littoraux du Nord-Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, du Languedoc-Roussillon et de PACA sont les plus artificialisés par la construction alors que ceux de Normandie, de Bretagne et de Poitou-Charentes sont artificialisés par l'agriculture. La forêt littorale et les espaces semi-naturels ne dominent le pays age qu'en Aquitaine (avec la forêt des Landes toutefois très artificielle) et en Corse[5].

l'artificialisation continue à progresser

- de 2000 à 2006 ; près de 10 000 ha ont encore été artificialisés sur la seule bande de 10 km longeant la mer en métropole.

- de 2000 à 2006, l'artificialisation a été la plus forte dans la bande située de 500 à 2000 m de la mer (sur 0,42 % du territoire), c'est soit 2,8 fois la moyenne métropolitaine.

- sur le littoral Manche – Mer du Nord, l'artificialisation est plus homogène homogène du trait de côte à deux kilomètres à l'intérieur des terres avant de décroître.

- en Atlantique, au contraire, l'artificialisation a ralenti en bord de mer, et augmenté entre 500 et 1000 m avant de diminuer progressivement vers l'intérieur des terres.

- le littoral méditerranéen, de 2000 à 2006, a quant à lui été artificialisé de manière presque homogène du trait de côte à 10 km de la mer.

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement[6], dit Grenelle I, prévoit en son article 7 :

- « une étude sur la réforme de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l'extension du foncier artificialisé », dans les six mois suivant la publication de la loi.

- la prise en compte par le droit de l'urbanisme dans un délai d'un an suivant la publication de la loi de l'objectif suivant: « Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des indicateurs de consommation d'espace auront été définis »

Voir aussi

Articles connexes

- Naturalité

- Écopotentialité

- Protection de la nature

- Biodiversité

- écosystème

- Intégrité écologique

- Écologie du paysage

- Trame verte

- Anthropisation

- Piège écologique

- Empreinte écologique

- Renaturation

- Akira Miyawaki (forestier japonais, ayant fondé une grande partie de son travail sur la naturalité)

- Éthique de l'environnement

Liens externes

- Document INSEE Midi-Pyrénées

- FNSafer

- Réflexion sur la naturalité (en Français)

- Étude SIG en ligne, incluant cartographies de la naturalité) Analyse du fonctionnement écologique du territoire régional par l'écologie du paysage, par Biotope-Greet Nord-Pas de Calais pour la Diren Nord pas de Calais, le Conseil régional Nord Pas de Calais et le MEDAD Mise en ligne Avril 2008)

- Colloque (« La nature a-t-elle encore une place dans les milieux géographiques ? »)

- Colloque Biodiversité, Naturalité, Humanité - Pour inspirer la gestion des forêts (Chambéry, 27-31 octobre 2008)

Bibliographie

- Jacques Lecomte, « Réflexion sur la naturalité ». Courrier de l’environnement de l’INRA (1999), 37 :5-10

- Jacques Lecomte, La Nature, singulière ou plurielle ?: Connaître pour protéger, Editions Quae, 2006 (ISBN 9782738012241)

Notes et références

- Communiqué AFP, [Trame verte et bleue: ne pas réduire le projet à des crapauducs ; Paris - Le comité national Trame verte et bleue], Romandie News, 18 octobre 2011

- Directive régionale d'aménagement « Maîtrise de la périurbanisation », Avant-projet détaillé validé par le Comité de pilotage, le 16 novembre 2009, PDF, 161 pages

- source : ancien député régional flamand Johan Malcorps, interrogé par la Libre Belgique, [Un mètre carré par seconde (P.G.)], En ligne 2006-01-07

- Olden J.D., LeRoy Poff N., Douglas M.R., Douglas M.E. and Faush K.D., (2004), « Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenisation », Trends in Ecology and Evolution, n°19, pp.18-24.

- Fiche-Indicateur de l'Observatoire du littoral intitulée Occupation du sol en 2006 et artificialisation depuis 2000 en fonction de la distance à la mer (Fiche rédigée en avril 2009, version 2)

- Projet de loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, adopté le 23 juillet 2009, sur le site du Sénat

Catégories :- Concept de gestion de l'environnement

- Aménagement du territoire

Wikimedia Foundation. 2010.