- Les relations de Vincent d’INDY avec la SUISSE

-

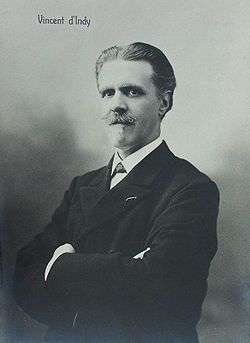

Vincent d'Indy

Vincent d'Indy Naissance 27 mars 1851

Paris, France

FranceDécès 2 décembre 1931

ParisActivité principale Compositeur

Années d'activité 1875-1931 Vincent d'Indy, né à Paris le 27 mars 1851 et mort à Paris le 2 décembre 1931, est un compositeur français et un enseignant prolifique.

Sommaire

Biographie

Vincent d'Indy était issu d'une famille de noblesse ardéchoise, originaire du Vivarais.Les D'Indy furent confirmés dans la noblesse du Dauphiné le 1er mars 1778 où fut dressé un procès verbal des preuves de noblesse de la famille D'Indy. Fils d'Antonin D'Indy (1822-1904) et de Mathilde de Chabrol Croussol, Paul, Marie, Théodore, Vincent d'Indy naît le 27 mars 1851 au 45, rue de Grenelle (7e arrondissement) à Paris. Un peu plus d'un mois après, sa mère meurt, emportée par une fièvre puerpérale, elle n'a que 21 ans. Le bébé est alors confié à Résia D'Indy, sa grand-mère paternelle. Dès 1856, cette dernière qui assure son éducation, lui fait poser ses doigts sur un clavier et choisit de très bons professeurs pour continuer la formation musicale de son petit-fils dont Antoine Marmontel, Albert Lavignac et Louis Diemer. Il fut élève de César Franck au Conservatoire de Paris. Devenu professeur réputé et théoricien, il publia un traité, le Cours de composition ainsi que diverses biographies (Beethoven, Franck, etc.).

Artiste marquant de son époque, il fonda, en 1894, avec Charles Bordes et Alexandre Guilmant, la Schola Cantorum. Initialement créée pour l’étude de la musique religieuse, cette école de musique devint une école supérieure d’enseignement musical. Il compta parmi ses élèves Leevi Madetoja, Erik Satie, Déodat de Séverac, Isaac Albéniz, René de Castéra, Guy de Lioncourt, Albert Roussel, Paul Le Flem, Arthur Honegger, Armande de Polignac, Edgard Varèse, Darius Milhaud, Antoine Mariotte et Albert Dupuis, son premier élève à remporter le Prix de Rome.

Il se maria avec Isabelle de Pampelonne, sa cousine germaine, en 1875.

Il fut l'artisan principal, sous le label Ars gallica de la Société nationale de musique, de la création de la Jeune École française de musique. Vincent d'Indy se fit connaître par son activité dans cette société, mais plus encore par la reconnaissance que lui valurent Le Chant de la Cloche (1884) puis la Symphonie sur un chant montagnard français (1886), qui compte parmi les grandes pages symphoniques de son époque. L'Affaire Dreyfus provoqua son engagement dans La Ligue de la patrie française. Cela ne l'empêcha guère d'accueillir plusieurs élèves juifs, tels Roland-Manuel, au sein de la Schola Cantorum, ni d'éditer les œuvres de Salomon Rossi. La Légende de Saint-Christophe, que l'on peut considérer comme un drame lyrique symboliste, contient des attaques contre la judaïté, la franc-maçonnerie, le socialisme révolutionnaire (allusions surtout notables dans la mise en scène de 1920, où cette œuvre fut créée). De plus, d'Indy affirmait que l'invention musicale ne pouvait être l'œuvre des Juifs, qui, selon lui, ne pouvaient qu'imiter, thèse reprise ultérieurement par Ernest Ansermet. L'essentiel de la pensée musicale de d'Indy se trouve surtout dans le Traité de composition (dont il ne rédigea pas la totalité lui-même), qui forma plusieurs générations de musiciens, tel Marcel Mihalovici, et une conception originale de l'histoire de la langue musicale.

Partisan de l'« harmonie », il n'adhérait guère à l'esthétique d'un Bartók ou d'un Schönberg. Malgré tout, d'Indy imprima un caractère novateur durable à la musique française : les œuvres de sa dernière période créatrice dite "période d'Agay" témoignent d'une grande faculté de renouvellement, saluée par l'ensemble de la critique de l'époque. En dépit des polémiques où s'affrontèrent debussystes et d'indystes, Vincent d'Indy fit connaître l'oeuvre de Debussy à l'étranger, en tant que chef d'orchestre. Il salua Pelléas et Mélisande comme une oeuvre essentielle (dès 1902), à un moment où la critique était généralement réservée ou hostile. Il encouragea le jeune Arthur Honegger, à qui il enseigna la direction d'orchestre au Conservatoire de Paris.

Après Niedermeyer mais avant Nadia Boulanger, il fit œuvre de restaurateur de la musique ancienne et baroque, de Palestrina, Bach, Monteverdi à Gluck, Corelli, Destouches. Les « Concerts historiques » de la Schola Cantorum (qui attiraient l'élite artistique de Paris, de Léon Bloy à Debussy) révélèrent quantité d'œuvres anciennes que l'on ne jouait plus. C'est dans ce contexte que Wanda Landowska tint une classe de clavecin rue Saint-Jacques. En tant qu'érudit et pédagogue, d'Indy insistait sur l'approche historique de son art, comme d'autres savants de la Schola, comme Amédée Gastoué (chant grégorien) et Maurice Emmanuel (musique grecque).

L’art de Vincent d’Indy s’est largement fait connaître en Suisse, en Russie et aux États-Unis, notamment à travers des voyages, concerts, articles musicologiques et critiques. Admirateur de son génie orchestral, Claude Debussy saluait « la hardiesse tranquille de Vincent d'Indy à aller plus loin que lui-même. »

Voyages

Depuis son enfance, Vincent d'Indy fut emmené à chaque été, pendant les vacances, dans la demeure familiale de Chabret à Boffres (Ardèche), près de Valence (Drôme) (France). Il apprécia tellement cet endroit qu'il y fit construire le château des Faugs quelques années plus tard tout près de là.

Valence et la ferme des d'Indy étant tout près des Alpes, et par conséquent tout près de la Suisse, le jeune Vincent fut très tôt intrigué par ce pays. On a, en effet, découvert un dessin humoristique appelé « Le Suisse » que Vincent d’Indy avait dessiné en 1862 (il avait alors onze ans) au sein d’un recueil (page 25, le recueil est conservé au château des Faugs).

C’est Vincent d’Indy qui élabora les plans du château des Faugs (sur la commune de Boffres), grande demeure familiale pour les vacances et le repos (lieu de villégiature privilégié de 1890 — date d’achèvement de sa construction — à 1917, avant qu’il ne préfère la Méditerranée avec Saint-Raphaël) et qui est actuellement rénové par Jean-Christian Cheze, un architecte de Vernoux-en-Vivarais.

C’est souvent lors de voyages d’agrément, de tournées d’orchestres ou tout simplement de visites d’amis, que Vincent d’Indy se rendit en Suisse. La Suisse ne fut jamais sa destination principale, mais un « détour pratique » lors de ses multiples déplacements en Italie, Allemagne ou dans les pays de l’Est (rappelons que d’Indy était un partisan de la musique de Wagner et de la Tétralogie, qu’il a rencontré Brahms, Liszt et Wagner en personne).

En 1879, Vincent d’Indy passe à Bâle pour voir les toiles de Holbein et de Rembrandt. Mais le premier véritable voyage en Suisse fut en mai 1880, en compagnie de sa femme. Ce séjour suisse resta très bref car ce n’était qu’un prétexte, l’objectif était l’Allemagne (visites de Nuremberg, Munich…) et l’Autriche (Vienne…).

C’est en août 1884 que la Suisse fut mieux découverte. Après s’être reposé quelques semaines en Ardèche, Vincent d’Indy partit à pied à travers la Suisse (puis à travers l’Allemagne…). C’est là qu’il note quelques idées musicales, qu’il trace des aquarelles et qu’il aime à se promener dans la nature.

En 1896, d’Indy dirige plusieurs concerts à Montreux. Mais c’est à partir de l’été 1902 que Vincent d’Indy fera vraiment connaissance avec la Suisse. On en a gardé un témoignage. Dans une lettre à Auguste Sérieyx du 23 août (écrite aux Faugs), d’Indy dépeint son voyage à Genève. Il admire le Mont Blanc mais s’indigne des musiques marchandes, tromperies et « manifestes saletés ».

À partir de cette date, plusieurs voyages vont se succéder. Celui de 1910 reste minime. En été 1911 (en France, les grandes vacances scolaires étant en juillet-août, la plupart des gens profitent de ces deux mois pour voyager), la Suisse est à nouveau attrayante pour sa nature florissante. D’Indy écrit ses impressions musicales sur l’eau : « Le torrent ne fait que la quinte diminuée ; j’ai été en observer beaucoup ; la mer, elle, fait une octave ».

Articles, conférences et hommages

Le 17 janvier 1928, la Gazette de Lausanne résume la conférence de Vincent d’Indy sur Beethoven et ses sonates donnée le 13 janvier à la Maison du peuple. Le critique est déçu, voire déconcerté, par les propos de d’Indy. Le 1er octobre 1930, Charles Chaix écrit sur les dernières œuvres de d’Indy dans le Journal de Genève.

Le 4 décembre 1931, parmi les très nombreux journaux qui relatèrent la mort de Vincent d’Indy (il mourra le 2 décembre), on pouvait trouver les articles de la Gazette de Lausanne et du Journal de Genève. Le 5 décembre de la même année, Henri Gagnebin pour le Journal de Genève conclut ainsi son article : « Et maintenant l’infatigable travailleur prend son repos ». Enfin, le 29 janvier 1933, la Gazette de Lausanne retrace la vente aux enchères de la bibliothèque personnelle de Vincent d’Indy qui eut lieu le 20 janvier à l’Hôtel Drouot (Paris).

Œuvres

Les quatre volumes des Cours de composition (achevés en 1903) sont conservés à la Bibliothèque du conservatoire de musique de Genève. En effet, Henri Gagnebin qui a été le directeur de ce conservatoire de 1925 à 1957, avait fait ses études musicales à la Schola Cantorum (école de musique fondée par Vincent d’Indy, Charles Bordes et Alexandre Guilmant en 1896 à Paris). De plus, Gagnebin qui resta fidèle à d’Indy, s’est toujours efforcé de respecter les œuvres de ce dernier.

Le Chant de la cloche, Opus 18 (en un prologue et sept tableaux, composée de 1879 à 1883, éditée chez Hamelle), est une légende dramatique inspirée par la ballade de Schiller. Mais d’Indy — qui a écrit avec Robert de Bonnières tout le poème — a situé l’histoire dans une ville « libre » du nord de la Suisse, à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle.

Pour se détendre du Chant de la cloche, Vincent d’Indy écrit en décembre 1882 trois valses pour piano dont l’ensemble constitue l’œuvre Helvetia Opus 17. Cette œuvre est un témoignage sincère de d’Indy pour la Suisse. En effet, chacune de ces valses illustre son récent voyage en Suisse au retour de Bayreuth. Le recueil paraît chez Hamelle en mars 1884.

Chacune de ces valses en forme de lied porte le nom d’un site de la Suisse alémanique. Ainsi, Aarau (la première valse), semble rappeler la grâce indolente de Gabriel Fauré à qui elle est dédiée. Son rythme syncopé et ses quelques variations offrent une impression de balancement expressif.

Ensuite, Schinznach (la seconde valse), dédiée à André Messager, paraît dans son contour mélodique moins raffinée exceptée la charmante relation tonale qui allie les répétitions du motif principal. Enfin Laufenburg (la troisième et dernière valse), dédiée à son ancien maître de piano Louis Diémer, possède dans ses cinq sections une écriture sensible, tendre et souple.

Concernant le célèbre Fervaal, Opus 40 (action musicale en trois actes et un prologue, sur un poème de Vincent d’Indy, composée de 1881 à 1895, éditée chez Durand), c’est la création intégrale qui a été remarquée en Suisse, alors que cette création eut lieu au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles (Belgique), le 12 mars 1897.

Le 15 mars 1897, l’article de Anth. Dubois, dans La Gazette musicale de la Suisse romande, fut très élogieux : « C’est le plus beau drame qui ait été écrit en France, sans aucune restriction, et même, dût-on me vomir des injures pour mon hérésie, c’est l’œuvre lyrique la plus grandiose, la plus sereine d’éloquence et d’expression, la plus libre de forme et la plus profonde de pensée écrite jusqu’à présent — j’entends les murmures gronder sourdement — Wagner, l’immortel Wagner lui-même, dépassé, non, mais égalé, complété, achevé peut-être, car d’Indy a réussi à rectifier une pensée philosophique qui ne fut pas toujours d’une vérité incontestable ». Il conclut sur l’éclatante beauté : « C’est une originalité forte et puissante, c’est un génie jeune, et c’est sur lui que le monde musical doit à présent tenir les yeux fixés. C’est lui qui développe et continue l’œuvre réalisée par Wagner et l’on peut attendre de son génie qu’il recule encore les bornes de notre art ».

À la même date, un article signé anonymement G., parut dans le Courrier de Genève : « […] elle consacre définitivement le beau et vigoureux talent du jeune maître en qui l’école française a placé ses plus belles espérances. » Sur la nouveauté du style, on lit : « Il n’y a donc pas de raisons pour ne pas se réjouir du rayonnant et splendide triomphe des idées nouvelles et en tirer tout le parti possible jusqu’au moment où elles ne satisferont plus notre insatiable besoin d’inconnu ».

L’autre action musicale non moins célèbre, L’Étranger Opus 53 (en deux actes, composée de 1898 à 1901, éditée chez Durand), suscita l’intérêt des musicologues suisses. Ainsi, les revues Courrier de Genève et Gazette musicale de la Suisse romande (Anth. Dubois) ont parlé de ce nouveau drame musical.

La plus connue des symphonies sur la nature, la Symphonie sur un chant montagnard français Opus 25 (en trois mouvements, composée dès 1886, éditée chez Hamelle) — dite la Cévenole pour piano et orchestre (qui n'est pas un concerto) — fut écoutée par des critiques suisses. Par exemple, le franc succès du Concert Lamoureux de janvier 1931 fut relaté le 1er février 1931 dans le Journal de Genève.

De même, le concert d’octobre 1930 à Barcelone (Espagne), où Vincent d’Indy dirigea l’Orchestre de Pablo Casals pour sa Symphonie n°2 en Si bémol Opus 57 (en quatre mouvements, composée en 1902-1903, éditée chez Durand), fut critiqué le 1er novembre 1930 dans le Journal de Genève.

La conférence publique du 17 novembre 1920 de H. Lichtenberger (professeur à l’Université de Paris) donnée Salle du Bierhübeli (Société d’études françaises de Bern) sur la Légende de Saint-Christophe Opus 67 (drame lyrique en trois actes et huit tableaux, sur un poème de Vincent d’Indy, composée de 1908 à 1915, éditée chez Rouart-Lerolle).

Plus surprenant, l’œuvre Veronica Opus 76 est due à un jeune littérateur suisse. Au printemps de 1913, Vincent d’Indy reçoit la visite de Charles Gos. Ce dernier lui apporte son drame en cinq actes, drame alpestre qui enchante d’Indy. Commencée en été 1914, cette œuvre fut achevée par d’Indy le 15 septembre 1920. Malheureusement, cette musique de scène pour flûte, hautbois, clarinette, basson, deux cors et quintette à cordes, n’a été ni jouée ni éditée.

La Sonate en Ré majeur Opus 84 (composée en 1924-1925, éditée chez Rouart-Lerolle) fut créée le 5 mars 1926 dans la Salle des Agriculteurs (Paris) par Edwige Bergeron (violoncelle) et Vincent d’Indy (piano). C’est cette création qui retint l’attention de la Gazette de Lausanne du 25 juillet 1926. On y loue la ferme allure, le sentiment éloquent et la technique plus aisée.

Ce même article cite aussi (même concert) le Thème varié, fugue et chanson Opus 85 (composée en 1925, éditée chez Rouart-Lerolle), œuvre pour piano dédiée à Blanche Selva.

Principales œuvres

- Musique orchestrale

- Diptyque méditerranéen

- Istar

- Jour d'été sur la montagne

- La forêt enchantée

- poème des rivages

- Saugefleurie

- Souvenirs

- Wallenstein

- Concerto pour piano, flûte et cordes

- 3 symphonies

- Symphonie sur un chant montagnard français, dite « cévenole » (1886)

- Musique de chambre

- Helvetia, pour piano

- 3 Quatuors à cordes

- Quatuor avec piano

- Quintette avec piano

- Sextuor

- Sonate pour piano

- Sonate pour violon

- Sonate pour violoncelle

- Suite dans le style ancien, pour 2 flûtes, trompette et quatuor à cordes

- Trio avec piano

- Trio pour clarinette, violoncelle et piano

- Musique vocale

- Le Chant de la cloche

- Chansons et arrangements de chansons populaires

- Opéras

- Attendez-moi sous l'orme

- Le Rêve de Cinyras

- Fervaal (1897)

- L'Étranger (1903)

- La Légende de Saint-Christophe (1920)

Sources

- Marc Kowalczyk, Vincent d’Indy, sa vie, son œuvre, son art, son caractère, Éd. Delatour France, Sampzon, 2005 ;

- Damien Top, D'Indy brûle-t-il ?, Politique Magazine.

Voir aussi

Liens externes

- Vincent d'Indy, musicien, compositeur, pedagogue, chef d'orchestre..., site sur le compositeur.

- Partitions libres de Vincent d'Indy dans International Music Score Library Project

En savoir plus

- Vincent D'Indy (Cahiers de mémoire d'Ardèche et Temps présent - 1997).

- Symphonies n° 1 & 2, Aldo Ciccolini, Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Michel Plasson et Orchestre de Paris dirigé par Serge Baudo.

- Georges Jean-Aubry, Vincent d’Indy, La vie musicale, Lausanne, 15 mai 1908.

- Auguste Serieyx, D’Indy, Duparc et Roussel (ou Lettres à Sérieyx), Éd. du Cervin Documents célèbres, Lausanne, 1963.

- Henri Gagnebin, Musique, mon beau souci, Éd. La baconnière, Neuchâtel, 1968.

- Henri Gagnebin, Vincent d’Indy, Revue musicale de Suisse romande, no 25, 1972.

- Yvonne de Blaunac, Vincent d’Indy, Éd. Simone Sudre Sélection, Suisse, 1987, 130 pages.

- Marc Kowalczyk, série d'article sur Vincent d'Indy, revue Invitation à la musique, no 80 et no 81, Montrouge (France), 1992.

- Marc Kowalczyk, L’Art de Vincent d’Indy, bulletin de la Société Nationale de Musique, Intemporel no 10, Paris, France, 1994.

- Jean et Francine Maillard : Vincent d'Indy (monographie et analyses musicales), Zurfluh, 1995.

- Vincent d'Indy : Ma Vie. Correspondance et journal de jeunesse présentés par Marie d'Indy. Seguiers, 2001

- Vincent d'Indy et son temps, actes du colloque de musicologie, 2002, BNF, sous la direction de Manuela Schwarz. Ed. Mardaga, 2006.

- Poëme des montagnes op.15; Tableaux de voyage op.3; Thème varié, fugue et chanson op.83 (CD), Michael Schäfer au piano, enreg. 2005. Genuin Musikproduktion, 2007, GEN87083.

- Petite Sonate (dans la forme classique) op.9; Sonate en mi op.63; Fantaisie sur un vieil air de Ronde française op.99 (CD), Michael Schäfer au piano, enreg. 2005 et 2007. Genuin Musikproduktion, 2007, GEN87101.

- Portail de la musique classique

Catégories : Compositeur romantique | Compositeur français | Naissance en 1851 | Naissance à Paris | Décès en 1931

Wikimedia Foundation. 2010.