- Gouvernement de la Défense nationale

-

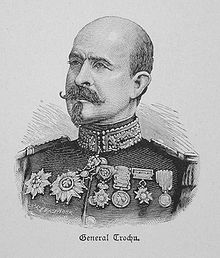

Gouvernement de la Défense nationale Régime Troisième République (provisoire) Président du Gouvernement Louis Trochu Début 4 septembre 1870 Fin 12 janvier 1871 Durée 0 années 130 jours Chronologie Gouvernement précédent Gouvernement Charles Cousin-Montauban Gouvernement suivant Gouvernement de l'Assemblée nationale modifier

Le Gouvernement de la Défense nationale (aussi connu sous le nom de Gouvernement provisoire de 1870 ou encore Gouvernement provisoire de Défense nationale) est formé à Paris durant la Guerre franco-allemande, le 4 septembre 1870 après la capture de Napoléon III à la bataille de Sedan et la proclamation de la République à l'Hôtel de ville.

Sommaire

Actes gouvernementaux

Le général Louis Jules Trochu en assume la présidence. Le gouvernement est composé de députés républicains de Paris avec entre autres Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères et Jules Ferry comme secrétaire du gouvernement. À Paris, où le général Trochu est gouverneur militaire, le gouvernement fait peu d'efforts pour défendre efficacement la capitale. Le 6 septembre 1870, le général de la Motterouge, affecté au commandement supérieur des gardes nationales de la Seine, est promu gouverneur militaire de la 15e région, à Nantes ; il est remplacé par le général d'artillerie Tamisier, qui avait été cassé de son grade sous le Second Empire.

Le gouvernement ayant choisi de rester dans Paris encerclé par les troupes prussiennes et leurs alliés, une délégation est envoyée à Tours pour coordonner l'action en province sous les ordres d'Adolphe Crémieux, ministre de la Justice, accompagné par Alexandre Glais-Bizoin et l'amiral Fourichon.

4 septembre 1870, haut-relief en bronze de Léopold Morice, Monument à la République, Place de la République, Paris, 1883.

4 septembre 1870, haut-relief en bronze de Léopold Morice, Monument à la République, Place de la République, Paris, 1883.

Elle est rejointe le 9 octobre par Léon Gambetta investi des ministères de la guerre et de l'intérieur pour former de nouvelles armées : l'armée du Nord, l'armée de la Loire puis l'armée de l'Est. Le 27 octobre, le général Trochu, qui avait qualifié de rumeur la reddition sans combat de l'armée de Bazaine à Metz, doit reconnaître les faits sous la pression de la foule. L'exaspération envers l'inertie des gardes nationales après la chute du Bourget et l'envoi d'Adolphe Thiers à Versailles pour négocier avec Bismarck se solde par le soulèvement du 31 octobre 1870, où Trochu ne parvient à sauver son gouvernement qu'en rassemblant les dernières brigades encore loyales, notamment avec l'aide de Jules Ferry.

Le gouvernement parvient à s'assurer de son soutien à Paris par un plébiscite, le 3 novembre 1870, et organise deux jours plus tard des élections municipales à Paris.

A la suite de ces événements, Tamisier donne sa démission le 9 novembre et reprend le poste de chef d'escadron d’artillerie au 5e secteur de Paris. En province, où la victoire du général de Paladines à la tête de l'Armée de la Loire avait ressuscité l'espoir, les mauvaises nouvelles s'accumulent tandis que l’étau se resserre autour de Paris. La « Grande sortie » visant à briser l'encerclement allemand a lieu dans la nuit du 28 novembre ; dans la bataille de Champigny qui s'ensuit, les Français perdent trois fois plus d'hommes que l'ennemi (notamment faute d'un équipement adéquat contre le froid), mais l'impact psychologique sur les assiégés est plus grand encore car le siège n'a pas été levé. Une deuxième tentative est faite avec la Garde Nationale le 18 janvier 1871, avec des résultats encore plus décourageants puisque les combattants français s'enfuient dès le début du combat. Devant l'avance des armées allemandes, la délégation se replie sur Bordeaux.

Il était désormais évident que Paris allait tomber tôt ou tard. La nourriture, déjà rare en décembre, commençait à manquer dans certains quartiers et bien que les tirs d'artillerie ennemis fussent curieusement inefficaces, leur impact sur le moral des Parisiens était dramatique. Le gouvernement limogea le général Trochu le 22 janvier (mais ce dernier conservait le mandat de Président de la République) et choisit comme gouverneur militaire de Paris le général Vinoy. Jules Favre, qui conservait la confiance des gardes nationaux, s'imposa dans ces dernières semaines comme le véritable chef du gouvernement : il parvint notamment à réprimer par la force un début d'émeute le 23 janvier. Le 28, il offrit la reddition de la capitale et signa une convention d’armistice avec Bismarck stipulant diverses mesures humiliantes pour les vaincus, notamment le versement sous quinzaine d'une amende d'un montant de 200 millions de francs, plus de 5 milliards de francs de réparations de guerre, et l'abandon à l'ennemi de tous les forts entourant Paris. Depuis Tours, Gambetta apprit le 29 janvier la capitulation par télégramme, et quoiqu'il eût voulu poursuivre la lutte en province, une délégation venue par train de Paris le 6 février le convainquit de cesser le combat.

Les termes de la capitulation reconnaissaient aux Français le droit d'organiser de nouvelles élections nationales pour former un nouveau gouvernement : dès le 8 février, tous les électeurs résidant sur des portions non-occupées du territoire national furent appelés aux urnes. Ces élections, dominées par le poids du vote rural et bourgeois, portèrent au pouvoir une coalition conservatrice, majoritairement monarchiste, et mirent fin au Gouvernement de la Défense nationale. La nouvelle Assemblée Nationale élut le 13 février Adolphe Thiers chef du gouvernement, en remplacement du général Trochu. Le nouveau gouvernement se fit une priorité de l'évacuation de l'armée d'occupation allemande, que Bismarck conditionnait par le paiement des réparations ; il vota une loi de finance très restrictive qui déchaîna des émeutes populaires dans la plupart des grandes villes, et provoqua à la mi-mars la proclamation de la Commune de Paris.

Composition

- Président : Louis Jules Trochu

- Ministre des Affaires étrangères et vice-président : Jules Favre

- Ministre de l'Intérieur : Léon Gambetta (démissionne le 6 février 1871)

- Ministre de la Guerre : Général Adolphe Le Flo

- Ministre des Travaux publics : Pierre-Frédéric Dorian

- Ministre de la Justice : Adolphe Crémieux, fera partie de la délégation de Tours

- Ministre de la Justice : (par intérim) le 12 septembre Emmanuel Arago, puis ministre de l'Intérieur le 6 février 1871

- Ministre de la Marine et des Colonies : Martin Fourichon

- Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beau-Arts : Jules Simon

- Ministre de l'Agriculture et du Commerce : Pierre Magnin

- Ministre des Finances : Ernest Picard

- Alexandre Glais-Bizoin fera partie de la délégation de Tours

- Louis-Antoine Garnier-Pagès

- Eugène Pelletan

- Henri Rochefort (démissionnaire le 1er novembre)

- Secrétaire du gouvernement : Jules Ferry

Chronologie

- 4 septembre : À Paris, proclamation de la République et formation du gouvernement.

- 18 septembre : Paris est encerclé par les Allemands, début du siège de la capitale

- 19 et 20 septembre : Entrevue de Ferrières entre Favre et Bismarck.

- 7 octobre : Léon Gambetta, quitte Paris en ballon pour aller organiser la guerre en province

- 31 octobre : après l'échec du Bourget, insurrection à Paris contre l'incapacité (duplicité ? ) du gouvernement

- 3 novembre : plébiscite en faveur du gouvernement

- 28 novembre - 3 décembre : échec de la sortie militaire du général Ducrot vers Champigny

- 19 janvier : échec de la sortie militaire de Buzenval

- 22 janvier : échec de la manifestation parisienne contre le gouvernement. Démission de Trochu

- 26 janvier : signature de l'armistice franco-allemand, fin des bombardements de Paris

- 6 février : Léon Gambetta démissionne du gouvernement

- 8 février : élections à l'Assemblée nationale, succès des conservateurs pacifistes

- 17 février : l'Assemblée nationale élit Adolphe Thiers comme "chef du pouvoir exécutif"

- 19 février : Adolphe Thiers présente son gouvernement

Liens internes

Catégories :- Gouvernement de la France

- Gouvernement de la Troisième République

- Guerre franco-allemande de 1870

Wikimedia Foundation. 2010.