- Abbaye Saint-Germer-de-Fly

-

Abbatiale de Saint-Germer-de-Fly Présentation Culte Catholique romaine Type Abbatiale Rattaché à Diocèse de Beauvais Style(s) dominant(s) Roman et Gothique Géographie Pays  France

FranceRégion Picardie Ville Saint-Germer-de-Fly Coordonnées modifier

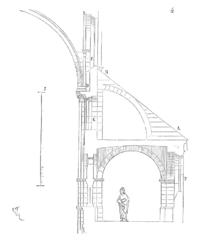

Triforium de Saint-Germer, levé par Viollet-le-Duc

Triforium de Saint-Germer, levé par Viollet-le-Duc

L'abbaye Saint-Germer-de-Fly, anciennement abbaye de Flay, est une abbaye de bénédictins fondée au VIIe siècle par saint Germer, qui en fut le premier abbé. Détruite par deux fois lors des invasions normandes vers le milieu du IXe siècle et au début du Xe siècle, elle fut reconstruite au XIIe siècle à l'initiative de l'évêque de Beauvais. Elle est située en Picardie, dans le département de l'Oise, à Saint-Germer-de-Fly.

Il ne reste de la puissante abbaye du Moyen Âge que l'église abbatiale, de style ogivo-roman, construite au XIIe siècle, qui est devenue l'église paroissiale de l'actuel village de Saint-Germer-de-Fly. D'un point de vue architectural, avec son mélange de styles roman et gothique, elle est considérée comme un exemple caractéristique de la première génération gothique, et ceci, non par ses dimensions ou sa beauté, mais par son caractère novateur. C'est l'un des plus ancien témoignages de l'art gothique en France.

Sommaire

Historique

Germer, personnage marquant du VIIe siècle, fonda cette abbaye et en devint le premier abbé. Germer, fils de Rigobert, était par sa mère allié à la famille du roi Clotaire II. Il fut mêlé à l’administration des affaires publiques. À la mort de sa femme Domane, il prit l’habit religieux des mains de saint Ouen, archevêque de Rouen, qui lui indiqua le territoire de Fly afin d’y ériger un monastère.

Une abbaye importante s’y élevait bientôt, qu'il dirigera jusqu'à sa mort, un 24 septembre vers l’an 658. Cette abbaye porta aussi le nom d'abbaye de Flay[1]. Deux siècles plus tard, les Vikings ravagèrent l’abbaye, une première fois en 850. Elle fut de nouveau ruinée et rasée par Rollon en 902.

L'abbaye ayant été abandonnée après les incursions vikings, le roi avait attribué ses biens à l'évêché de Beauvais, afin que les terres ne soient pas spoliées.

En 1036, Druon, archevêque de Beauvais, fit réédifier l’abbaye qu’il appela Saint-Germer-de-Fly. En 1132, les reliques de saint Germer, qui se trouvaient jusqu'alors dans la cathédrale de Beauvais, y furent partiellement transférées.

La reconstruction de l'abbatiale est alors décidée et les travaux peuvent rapidement commencer grâce à de généreuses donations. Ils se poursuivront jusqu'en 1167, date à laquelle ils sont interrompus en raison de la crise intervenue dans la communauté à la suite de l'élection controversée de l'abbé Hildegaire II.

En 1200, à la mort de l'abbé Hugues le Pauvre, les moines de l'abbaye cistercienne de Fly (Saint-Germer) choisissent Eustache, prêtre natif du Beauvaisis, qui était le secrétaire de l'évêque de Beauvais Philippe de Dreux, comme supérieur. « Nous avons élu votre secrétaire, homme honorable, simple et droit, à qui on rend témoignage de toutes parts » écrivent-ils à Philippe de Dreux. Il le restera jusqu'à sa mort, le 7 septembre 1211, mais devra parfois abandonner son abbatiat, pour aller prêcher en Languedoc touché par l'hérésie cathare, ou pour aller en Angleterre, où le Pape Innocent III l'envoie comme légat.

En 1246, l'abbé Guillaume de Villaines vend toutes les possessions anglaises de l'abbaye.

Un acte de l' official de Beauvais en date du 11 mai 1248 mentionne la vente à l'abbaye Saint-Germer-de-Fly, par Richard de Grez, de Saint-Félix, et son épouse, d'une « une pièce de terre arable qu'ils avaient de l'héritage d'Asceline d'Amuchy, tante maternelle dudit Richard » pour la somme de cent dix sous de parisis. (Voir illustration ci contre).

Au XIIIe siècle, Pierre de Wessencourt, 25e abbé de Saint-Germer de 1259 à 1272, fait édifier, au chevet de l'abbatiale, la Chapelle de la Vierge, qui ressemble à la Sainte-Chapelle de Paris, de onze ans son aînée. Le 20 avril 1259, aux côtés de Guillaume de Grès, 61e évêque de Beauvais, il en fait la dédicace à Saint-Germer. Elle est reliée au chevet de l'église (dans l'axe) par un passage étroit. Celui-ci se compose de trois travées éclairées par de petites baies à quatre lancettes, surmontées d'un gâble à l'extérieur. De style gothique, sa destination était d’être une chapelle funéraire, et Pierre de Wessencourt y fit transporter les restes de l'un de ses prédécesseurs Saint-Eustache, ancien abbé de Saint-Germer de 1200 à 1211, enterré jusque là dans l'abbatiale.

L'abbaye a beaucoup souffert de la guerre de Cent Ans : l'église a notamment perdu sa façade occidentale et les voûtes de six des travées de la nef. En 1414, les troupes du duc de Bourgogne détruisent la première travée de la nef et les deux tours qui encadraient la façade occidentale. Au début du XVIe siècle, un mur fut élevé à l'ouest, qui sert encore aujourd'hui de façade.

En 1644, l'abbaye Saint-Germer-de-Fly est confiée à la congrégation de Saint-Maur. Les moines de Saint-Maur entreprennent la réforme de l'abbaye. De nombreux travaux sont entrepris au XVIIIe siècle : un portail est percé dans le mur ouest, en 1739, le clocher est refait (construction d'un nouveau clocher de 60 mètres de hauteur à la croisée du transept), en 1754, une charpente en bois - peinte de couleur pierre - couvre les six travées qui avaient perdu leurs voûtes au XIVe siècle.

L’abbaye Saint-Germer-de-Fly a fonctionné jusqu'à la Révolution. Déclarée bien national et vendue, ses bâtiments ont été détruits en 1790. Seules sont restées l'abbatiale et la Sainte-Chapelle, qui ont été rendues au culte et servent de nos jours d'église paroissiale pour le village de Saint-Germer-de-Fly.

La disparition des édifices attenant à l'église pendant la période révolutionnaire fragilisaient le côté nord, à tel point qu'il a été nécessaire de reconstruire le bras du transept et le bas-côté nord en 1808.

L'abbatiale et la Sainte-Chapelle ont toutes les deux été classées « monuments historiques ».

Description de l'abbatiale

L'abbatiale est en forme de croix latine et la tête se termine en hémicycle. La façade est très sobre, quelque peu ingrate, et contraste avec la richesse architecturale de l'église. Comme nous l'avons vu plus haut, la façade d'origine a été détruite dans un incendie. Le mur construit au XVIe siècle pour la remplacer est seulement percé d'un portail et d'une baie à trois lancettes qui le surmonte. Au chevet, les chapelles rayonnantes sont séparées par des contreforts épais qui montent jusqu'au niveau du triforium. Une frise de modillons finement sculptée court sous le toit.

L'abbatiale mesure 65 mètres de long. Ses voûtes quadripartites s'élèvent à 20 mètres de hauteur. Sa nef, flanquée de bas-côtés étroits, comporte huit travées.

Voir aussi

Articles connexes

- Ordre de saint Benoît

- Congrégation de Saint-Maur

- Liste d'abbayes cisterciennes de France

- Liste des abbayes et monastères

- Prieuré de Saint-Arnoult

Liens et documents externes

Sites Internet

- Romanes.com : photographies de Saint-Germer-de-Fly

- Acte de l'official de Beauvais du 11 mai 1248 au sujet de la vente d'un terrain à l'abbaye Saint-Germer-de-Fly (texte latin et traduction)

Bibliographie

- Dieter Kimpel, L'Architecture gothique en France 1130-1270, Flammarion, Paris, 1990, ISBN 978-2-08-010970-5.

- Eugène Lefèvre-Pontalis, Étude sur la date de l'église de Saint-Germer, Nogent-le-Rotrou: imprimerie de Daupeley-Gouverneur, 1885.

- Eugène Lefèvre-Pontalis, Nouvelle étude sur la date de l'église de Saint-Germer : réponse à M. de Dion, Caen: imprimerie de H. Delesques, 1886.

Notes et références

Catégories :- Abbaye bénédictine française

- Abbaye cistercienne française

- Abbaye gothique

- Abbaye de l'Oise

- Architecture romane en Picardie

- Abbaye romane

- Monument historique de l'Oise

- Monument historique classé en 1840

- Picardie médiévale

Wikimedia Foundation. 2010.