- College Sainte-Barbe

-

Collège Sainte-Barbe

Le collège Sainte-Barbe était un établissement scolaire parisien fondé en 1460 sur la montagne Sainte-Geneviève. Il était jusqu'en juin 1999, date de sa fermeture, le plus « vieux » collège de Paris. Ses bâtiments accueillent aujourd'hui une bibliothèque universitaire.

Sommaire

Histoire

Les origines du collège Sainte-Barbe remontent à la fin du Moyen-Âge. Nous pouvons noter que c’est le seul collège médiéval dont le nom existait encore il y a quelques années et qui est resté au même emplacement. Une querelle historiographique entre ceux qui ont écrit une histoire de Sainte-Barbe est née quant à son fondateur[1]. Il semblerait qu’en 1430, Jean Hubert ait ouvert une pension dans l’hôtel des Coulons. Puis, trente ans plus tard, c’est dans l’ancien hôtel des Chalons, rue de Reims, que Geoffroy Lenormand, professeur réputé du collège de Navarre, achète à l’abbaye de Vézelay ses bâtiments. Il s’entoure de maîtres capables d’appliquer les méthodes qui avaient fait sa réputation et, pour fonder sa pension, se passe de dotation. Le nom qu’il donne à son institution est également une singularité pour l’époque : Sainte-Barbe. Les collèges portaient en effet jusqu’alors les noms des provinces ou des pays qui les avaient dotés et dont ils recevaient les boursiers. Le collège de Lenormand, lui, n’a pas de dotation, et se propose de recevoir les élèves, non pas d’une province mais de toutes les provinces. Lenormand place alors sa pension sous l’invocation de la vierge savante qui, dans la discussion, avait triomphé des plus habiles défenseurs du paganisme grec. Le succès de Sainte-Barbe est si rapide que les familles des parlementaires y envoient leurs enfants, et le roi du Portugal lui confie une colonie de cinquante élèves. Le collège jouit alors d’un grand renom et l’effectif s’accroît. Dès sa quinzième année, il a ainsi dû demander la jouissance de l’hôtel des Coulons, acheté par Jean Hubert, que le collège annexe seulement définitivement en 1556. La querelle vient de là : certains donnent la priorité à Jean Hubert qui a été le premier à acheter le terrain ; d’autres à Geoffroy Lenormand qui a donné à l’institution le nom qui lui est resté. C’est ce dernier que le collège garde en mémoire comme fondateur de l’institution. Les bâtiments du collège font l’objet d’une première mesure à l’initiative de Robert Dugast, directeur de l’Université et principal du collège en 1553, qui rachète le collège et lui laisse sa fortune ; en plus de lui donner ses statuts le 19 novembre 1556 et de mettre en place sept bourses, il fait reconstruire les locaux et les agrandit. Pendant la Réforme, catholiques et protestants sont accueillis à Sainte-Barbe ; ce qui vaut aux principaux d’être accusés de complaisance avec les hérétiques. Au temps de la Ligue, la vie du collège est troublée comme celle de tous les établissements d’instruction ; mais alors qu’en 1579, sur cinquante collèges que comptait l’Université, quarante sont vides, les classes de Sainte-Barbe ne ferment qu’à la fin de 1589. L’établissement cesse d’être de plein exercice à cette période pour reprendre, en 1607, une vie nouvelle en qualité de « petit collège ». Les élèves sont tenus de suivre les cours des collèges de plein exercice de l’Université. Cet état de choses demeure jusqu’à la veille de la Révolution. Les bâtiments de la pension tombent en ruine. Le directeur du collège, Marmontel, également rédacteur au Mercure, publie un article élogieux le 13 février 1790 sur Sainte-Barbe dans ce même journal, tout en implorant une aide financière de l’État. « La communauté de Sainte-Barbe, écrit-il, implorera la faveur et l’appui de l’Assemblée Nationale. Quel établissement n’en fut jamais plus digne ? Les bâtiments qu’elle occupe, et qui tombent en ruine, ne lui appartiennent pas, et ils forment, par leur distribution, un obstacle perpétuel au maintien du bon ordre. N’a-t-elle pas bien mérité d’être logée aux frais du public, et de l’être commodément ? »[2]. Mais la demande reste sans réponse. Au mois d’avril 1793, le collège est obligé de fermer ses portes à cause de la Révolution qui agite tout le pays ; ses bâtiments étant réquisitionnés comme bien national et attribués au collège de l’Égalité qui devient le Prytanée français. Lors de cette période trouble, seul le lycée du Prytanée (actuel lycée Louis-le-Grand) reste ouvert aux étudiants parmi lesquels un certain nombre de barbistes.

Les bâtiments du collège

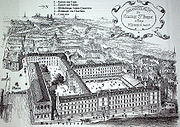

A la fin de la Révolution, Sainte-Barbe renaît grâce à l’initiative de Victor de Lanneau, directeur-adjoint du Prytanée depuis 1797, qui, l’année suivante, rachète les locaux de l’ancien collège. Le passé de Victor de Lanneau est polémique. Ancien prêtre théatin, par son acceptation de prêter serment à la Constitution en 1791, il achève sa rupture avec le milieu ecclésiastique. Quatre ans plus tard, il intègre le Grand Orient de Paris et reste, comme beaucoup de barbistes, lié à la franc-maçonnerie. Il s’est toujours intéressé aux questions d’éducation comme le montre l’adresse qu’il présente à l’Assemblée en juillet 1792 «tendant à déclarer libres et indépendants et délivrer de tout joug monacal les individus qui composent les collèges »[3]. Victor de Lanneau, arrêté sous la Convention est relâché rapidement et nommé comme directeur sous le Directoire au Prytanée français. Mais le pédagogue a d’autres ambitions, il voudrait redonner à Sainte-Barbe sa fonction originelle et lui restituer ses terrains. Confisqués, vendus comme biens nationaux, les anciens bâtiments du collège appartiennent à différents acquéreurs. Ces propriétaires consentent des baux à Victor de Lanneau. Il reconstitue alors l’établissement tout en inaugurant la reprise des études le jour même de la fête de la sainte patronne, le 4 décembre 1798. La maison est appelée « Collège des Sciences et des Arts », puis on lui redonne, quelques années après, son nom d’origine, « Collège Sainte-Barbe ». Le nouveau directeur reprend le modèle de l’ancienne Sainte-Barbe : il établit une hiérarchie au sein de l’établissement, tout en maintenant un esprit familial. Le choix des élèves est scrupuleux, et la sélection se veut d’être au mérite et non aux possibilités financières de la famille grâce au système de bourses mis en place à la fondation de l’institution qui est toujours en vigueur. Si le collège a donné quelques cours, il est avant tout une pension pour le secondaire en 1815. Par un décret du 15 novembre 1815, « les élèves des institutions particulières établies dans les villes dotées d’un collège ou d’un lycée sont astreints à en suivre les enseignements » ; le contrôle de l’Université est resserré aux initiatives privées ainsi surveillées par le gouvernement. Les élèves suivent donc les cours du lycée, ou du collège, voisin de leur pension. Cette dernière n’a donc une fonction que d’internat ou d’étude surveillée. A Sainte-Barbe des cours sont donnés le soir, et des répétiteurs assistent les élèves et suivent leur évolution au sein de leurs études. Le succès de l’institution Sainte-Barbe pose cependant un problème matériel. Comme le fait remarquer le comte Dumas lors de son rapport au conseil d’administration du 4 décembre 1843 « ce ne sont pas les élèves qui manquent dans nos bâtiments, ce sont nos bâtiments qui manquent aux élèves »[4]. En effet, l’enseignement libre et plus particulièrement les pensions, dans le contexte de la monarchie, connaissent un succès. L’internat au XIXe siècle est majoritaire et le poids de Paris dans la scolarisation explique le développement des pensions dans la capitale. L’institution est installée dans des maisons particulières qui sont regroupées et forment un collège. À partir de 1831, le collège Sainte-Barbe est confronté à un problème d’ordre financier ; les créanciers sont nombreux et pressants et le collège est au bord de la faillite. Parmi ses créanciers, le collège compte le ministère à qui il doit la rétribution universitaire. L’État accorde au collège un délai ; mais les autres créanciers sont intransigeants et la saisie est imminente. Pour la deuxième fois de son histoire, un « sauveur » comme le dénomme Édouard Nouvel, intervient dans le cours de l’histoire du collège. Claude Bellaigue, alors député de l’Yonne et ancien élève de Victor de Lanneau, souhaite sauver le collège. Après avoir étudié la situation, il propose de former une société en commandite avec ses anciens camarades les plus dévoués. Il met en place cinq commissaires et propose à Adolphe de Lanneau, fils de Victor, de devenir gérant. À lui s’associent M. Ganneron, député de Paris, et M. Leclerc afin de racheter le collège et de fonder la société Sainte-Barbe. Cette société devient propriétaire du collège le 30 décembre 1831. Comme le précise une nouvelle société qui sera fondée en 1841, la société de 1831 rachète « le fond de l’établissement, c’est-à-dire sa clientèle, son mobilier et les recouvrements en dépendants »[5]. La société reprend en main tous les problèmes et factures laissés par le collège. On nomme une commission à cette société formée des trois propriétaires et de messieurs Vavin et Louveau ; quant à Victor de Lanneau, il se cantonne à son rôle d’éducateur. À sa mort, son fils, Adolphe de Lanneau prend la direction du collège et tente de relever la situation financière ; il a fait preuve de ses capacités lors de sa direction de l’institut des sourds-muets. Sainte-Barbe est relevée financièrement lorsque Alexandre Labrouste, le 3 avril 1838 est appelé au poste de directeur. Mais l’acceptation se fait à deux conditions comme l’explique Jules Quicherat : tout d’abord « que toutes les dettes de la maison non encore acquittées, même celles qui n’obligeraient pas la Société, seront éteintes dans le plus bref délai ; ensuite qu’il aurait pleine puissance pour le choix de tous les maîtres, ses collaborateurs, depuis le plus humble jusqu’au plus élevé en grade »[6]. Une des premières mesures que le nouveau directeur met en place, est la reconstruction du collège. Victor de Lanneau, avait loué des maisons rue des Sept-Voies ce qui avait agrandit considérablement le périmètre du collège. Mais, assez vite, le problème de la salubrité du collège se pose. Les différentes maisons qui forment Sainte-Barbe sont dans un état de délabrement avancé. Si le problème de la surveillance est l’élément qui détermine l’organisation d’un projet de collège, les raisons pour lesquelles ceux-ci sont reconstruits sont liés à l’insalubrité des lieux. Deux évènements vont favoriser l’extension du collège. Tout d’abord, un des baux expire en 1839, et, la même année, un incident de taille se produit dans un des autres bâtiments. En juin 1839 une poutre maîtresse craque dans un bâtiment de la rue des Sept-Voies, duquel dépend la solidité de plusieurs autres. Le directeur profite de cet incident, qui n’eut d’ailleurs aucune conséquence humaine, pour attaquer le propriétaire de la maison ; mais celle-ci ne veut pas reconstruire et un procès commence. Les bâtiments sont dans un état déplorable si l’on en croit l’expert qui est engagé pour le procès. Pour sa défense, Alexandre Labrouste précise que : « Les bâtiments de Mme *** sur la rue des Sept-Voies et la rue Jean-Hubert sont très anciens, et leur état de dégradation n’a pas cessé de s’aggraver sans que le propriétaire ait fait aucun des travaux qui auraient pu en arrêter le dépérissement et la ruine. Depuis 40 ans, on n’a fait aucun travaux de consolidation, malgré les avertissements donnés au propriétaire. Il a fallu que la police, provoquée par la rumeur publique et l’alarme que l’apparence menaçante de maisons, surtout du côté de la rue, avait répandue dans le quartier, il a fallu que la police intervint, fit étayer elle-même et lançât sommations pour que le propriétaire consentit à s’occuper de la propriété autrement que pour en toucher très exactement les loyers »[7]. En première instance, le procès est gagné par Sainte-Barbe mais il est perdu en appel. La cour remplace l’obligation de rebâtir par une diminution notable du prix du bail ; mais l’obligation de démolir est maintenue[8]. Madame *** finit par céder et permet au collège d’acquérir tout le terrain, tenu jusqu’alors en location, à un prix raisonnable. Sainte-Barbe peut donc démolir et rebâtir à son compte. Mais le collège ne dispose pas des fonds nécessaires pour effectuer ces travaux. Le capital social dont dispose la société n’est pas suffisant ; de plus, aucun engagement n’avait été pris à l’égard des actionnaires, aucun intérêt ou capital ne leur était garanti. Comme le dira A. Vavin ancien notaire et député de Paris lors du banquet du 4 décembre 1840, il a fallu faire le choix entre la dissolution du collège c’est-à-dire « renoncer presque à ce culte de dévouement et d’amitié si bienfaisant pour nous et nos enfants » ou bien « faire de nouveau un appel aux sentiments barbistes, former une société puissante, régulière, pouvant fournir les capitaux nécessaires pour acheter les immeubles où fleurit le collège depuis plus de quatre siècles, et édifier les bâtiments convenables à une grande institution »[9]. La seconde solution est choisie afin de faire honneur aux grands principes de Sainte-Barbe, qu’il était impensable de renier. La société fondée en 1831 est transformée en société anonyme, par l’ordonnance royale du 17 mars 1841. On profite de l’occasion pour remettre en vente des actions ; le capital social est porté de 230 000fr. à 520 000 ce qui permet à 580 autres anciens de devenir actionnaires. Avant même ce procès, le collège est propriétaire du 22 rue des Sept-Voies par l’intermédiaire d’Alexandre Labrouste. Achetée par le directeur parce que le collège n’en a pas les moyens, Sainte-Barbe jouit des locaux sans même payer de loyer. Une fois la société créée, le directeur cède le 8 avril 1841 cette maison au collège qui en devient propriétaire. Pendant les négociations, le collège a signé des promesses d’achats sur les maisons qui forment le collège. Le 8 août 1840, la première pierre est posée : c’est la grande aile qui fait retour de la rue des Sept-Voies sur la rue de Reims qui est la première rebâtie. Ces sont les frères du directeur, Théodore et Henri Labrouste, tous deux architectes, qui dirigent les travaux et font les plans du nouveau collège. Les rues des Chiens et des Cholets sont supprimées afin de satisfaire les exigences du collège. Á la rentrée de 1841, les élèves inaugurent les nouveaux bâtiments du collège. En 1846, l’ancienne chapelle située sur la rue de Reims ainsi que les bâtiments élevés par Robert Dugast sont reconstruits. À la place de cette maison, une galerie couverte relie les constructions du nord au sud. Sur la partie de la rue des Chôlets cédée à Sainte-Barbe s’élève, en arrière de l’entrée, le parloir, les réfectoires et au premier étage la chapelle. Celle-ci est inaugurée le 4 décembre 1847 par l’archevêque de Paris, Mgr Affre. Les événements de 1848 interrompent les travaux. Ils reprennent, une fois le calme revenu sur la capitale, en 1852. Le périmètre du collège est complété par la construction de l’aile nord, sur le bout supprimé de la rue de Reims. Le 3 décembre 1853, la veille de la Sainte-Barbe, la dernière pierre de l’édifice est posée.

L’école préparatoire : répondre à une nouvelle demande

Parallèlement au chantier du collège classique, Sainte-Barbe s’agrandit au niveau de l’enseignement supérieur avec l’ouverture de classes préparatoires à la rentrée de 1835. La nouvelle école est installée dans les locaux de l’ancien collège de Reims, entièrement séparée du collège classique. Le succès est rapide car, en 1853, plus du tiers de la promotion reçue à Polytechnique était pensionnaire à Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, doit remédier au problème du logement des élèves. L’expérience du collège classique en ce domaine ayant été positive, l’institution réitère l’organisation d’un chantier. Un ancien élève de l’architecte Labrouste, Ernest Lheureux, propose les plans de l’école préparatoire. Afin de réunir le collège et l’école préparatoire, un aménagement des voies est proposé. Les rues de Reims, du Four et d’Écosse sont supprimées, au profit du collège Sainte-Barbe. Le projet est une des réussites de la société : « notre École préparatoire, au point de vue de son local, de son installation matérielle, était à peu près restée jusqu’ici ce qu’elle était il y a trente ou quarante ans, c'est-à-dire sombre, étroite, triste. Aujourd’hui que le bien être matériel est la première loi de l’existence, il faut convenir que la vue de notre École préparatoire n’avait rien de précisément attrayant. Le luxe de nos rivaux leur a fait, plus d’une fois, donner la préférence. Nous avons tenu à les battre même sur ce terrain »[10]. Les démolitions commencent en 1881, et à la rentrée de 1882, les élèves rentrent par la rue Valette [11]. Deux ans plus tard, les locaux sont inaugurés et font l’objet de reportages nombreux dans la presse architecturale[12].

Mais les finances du collège s’aggravent. En 1892, Sainte-Barbe obtient une aide financière de l’État qui lui permet de ne pas fermer ses portes. Six ans plus tard, l’État achète le collège pour la somme de 2 900 000fr. et le reloue à la société anonyme pour 225 000fr par an. L’année du nouveau siècle, Sainte-Barbe est au bord de la faillite et réussit à négocier un loyer d’un franc symbolique à l’État pour permettre au collège de survivre. Suite à cette situation bancale, les locaux du collège Sainte-Barbe sont attribués à la bibliothèque Sainte-Geneviève et détruits. Les élèves de Sainte-Barbe suivent alors leurs cours dans les bâtiments de l’ancienne école préparatoire à partir de 1960. Toujours géré par un conseil d’administration, le collège Sainte-Barbe, en proie à de perpétuelles difficultés financières, dues notamment à sa volonté de rester entièrement privé et de ne pas passer de contrat avec l’État, augmente ses frais.

En 1998, Sainte-Barbe ferme définitivement ses portes aux élèves.

L'association des anciens barbistes

L'Association amicale des anciens barbistes[13], fondée en 1820, reconnue d'utilité publique en 1880, est la plus ancienne association d'anciens élèves de France[réf. nécessaire].

Anciens barbistes

- saint Ignace de Loyola (1491-1556),

- saint François-Xavier (1506-1552),

- Alfred Dreyfus (1859-1939),

- Jean Jaurès (1859-1914),

- Gustave Eiffel (1832-1923),

- Charles Péguy (1873-1914),

- Michel Adanson (1727-1806), naturaliste,

- Arsène d'Arsonval (1851-1940), mathématicien et physicien,

- Félix Dupanloup (1802-1878), évêque

- Marcel Mettenhoven (1891-1979), peintre

- Bernard Kouchner (1939-),

- Henri-Georges Clouzot (1907-1977), cinéaste

- Claude Lelouch (1937-), cinéaste

- Michel Piccoli (1925-), comédien

- Jean-Pierre Castaldi (1944-), comédien

- François Berléand (1952-), comédien.

Anciens professeurs

- L'historien Jules Michelet (1798-1874),

- Le journaliste Serge July (1942-),

- Le comédien Philippe Léotard (1940-2001).

Notes et références

- ↑ Jules Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, collège, communauté, institution, Paris, Hachette, 1460-1864, 3 vol. Édouard Nouvel, Le collège de Sainte Barbe. La vie d’un collège parisien de Charles VIII à nos jours, Paris, le collège Sainte-Barbe et l’association des anciens élèves, 1948, 311p. CÉLESTIN, Sainte-Barbe et les barbistes, imp. Aubry, Paris, 1863, 71p.

- ↑ Cité par Alexandre Labrouste, discours pour la pose de la première pierre des nouveaux bâtiments, 8 août 1840. Association amicale des anciens élèves de Sainte-Barbe, fêtes, comptes et rapports, imprimerie E. Duverger, 1840, p. 8

- ↑ Marcel DORIGNY, « Victor Lanneau, prêtre, jacobin et fondateur du collège des sciences et des arts (1758-1830) », Annales historiques de la Révolution française, n° 274, oct.-déc. 1988, p.354

- ↑ Comte DUMAS, rapport au conseil d’administration du collège, 4 décembre 1843, Association amicale des anciens élèves de Sainte-Barbe, fêtes, comptes et rapports, imprimerie E. Duverger, 1843, p. 18

- ↑ Registre des décisions du conseil d’administration de la société Sainte-Barbe, 19 mars 1841, p. 4, Archives de Paris, D50Z 562

- ↑ Jules Quicherat, op. cit., p. 241

- ↑ Alexandre Labrouste, Notes de préparation au procès, Archives de Paris, D50Z 116

- ↑ Jugement du 19 juillet 1839, Archives de Paris, D50Z 116

- ↑ A. VAVIN, discours lors du banquet du 4 décembre 1840, Association amicale des anciens élèves de Sainte-barbe, fêtes, comptes et rapports, imprimerie E. Duverger, 1840, p. 12

- ↑ BELLAIGUE, discours à l’assemblée générale des anciens élèves, Association amicale des anciens barbistes. Rapports, comptes , fêtes et listes des membres de l’association, annuaire de 1881, 62e année, tome X n°3, p. 16

- ↑ La rue des Sept-Voies prend le nom du Valette en 1879

- ↑ B.C. « Variété. Histoire des collèges de France. Collège Sainte-Barbe », Gazette de l’Instruction publique, Journal politique et littéraire, n°35, 20 décembre 1845, pp. 403-404 (Archives départementales de Paris : D50Z/110) ; DY, « Salle de dessin au collège Sainte-Barbe », La semaine des constructeurs, 21 février 1891, n°35, 2e série 5e année, pp. 414 à 416, 3 illustrations ; MONMORY F., « Collège Sainte-Barbe » La semaine des constructeurs, 21 mars 1891, n°39, 2e série 5e année, p.461 à 463, 2 illustrations ; MICHEL Eugène et VARENNE Eugène, «Enseignement : les grands établissements d’instruction collège Sainte-Barbe à Paris», Le génie civil, n°18, 30 août 1884, 8p. et 11 illustrations (Archives départementales de Paris : D11J 83) ; RAGUENET (fondateur), «Collège Sainte-Barbe porte de la nouvelle école préparatoire rue Valette, Paris », p.13, 1 illustration ; «Sainte-Barbe, inauguration des nouvelles constructions de 1884», extrait de L’Encyclopédie d’architecture, 1882, 4p. et 22 planches (Archives départementales de Paris : D11J 143) ; « Réfectoire au collège Sainte-Barbe à Paris », La Semaine des constructeurs, 28 février 1891, n°36, 2e série 5e année, pp. 426 à 428, 1 illustration.

- ↑ Site officiel

Article connexe

Timbre postal émis le 5 décembre 1960 pour le 500ème anniversaire du collège.

Bibliographie

- Édouard Nouvel, Le collège de Sainte Barbe. La vie d’un collège parisien de Charles VIII à nos jours, Paris, le collège Sainte-Barbe et l’association des anciens élèves, 1948, 311p.

- Jules Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, collège, communauté, institution, Paris, Hachette, 1460-1864, 3 vol.

- Annabelle Lebarbé, « L’espace de l’école : architecture et mobilier du collège Sainte-Barbe de Paris (1798-1884) », mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction du professeur Jean-Noël Luc, juin 2005

- Annabelle Lebarbé, « Le collège Sainte-Barbe de Paris, des frères Labrouste à Ernest Lheureux », Livraisons d’histoire de l’architecture, n°14, 2007

- Portail de l’éducation

- Portail de Paris

Catégories : Lycée de Paris | Université de Paris | 6e arrondissement de Paris

Wikimedia Foundation. 2010.