- Clos Bruneau

-

5e arrtClos Bruneau

Arrondissements 5e Quartiers Sorbonne Création XIIe siècle Anciens noms Clausum Brunelli, clos Burniau, Brunel & Bruneau, Clos Burnel Géocodification Ville de Paris : 4789

DGI : 4877Nomenclature officielle  Images et documents sur Wikimedia Commons

Images et documents sur Wikimedia CommonsAu Moyen Âge, le clos Bruneau appelé aussi « Clos Brunel » était, comme le nom de Clos l'indique, un vignoble parisien situé dans l'actuel quartier de la Sorbonne, sur une parcelle de terres cultivées dépendant de l'Abbaye Sainte-Geneviève et du Chapitre Saint Marcel. Il correspondant à un territoire comprenant la rue Jean-de-Beauvais (à laquelle il donna le nom de Rue du Clos-Bruneau jusqu'au XVe siècle siècle), la rue Mont Saint-Hilaire, la rue Josseline et la petite rue Judas, et délimité par la rue des Carmes, la Rue de Sept-Voyes, la rue Saint Jean de Latran et une partie de la rue des Noyers. Au XVIe siècle siècle, ce quartier devint le quartier exclusif des libraires et imprimeurs, en débordant un peu sur la rue Saint Jacques[1].

Sommaire

Moyen Âge

Vignoble

Le vignoble du clos Bruneau appartenait à l'évêque de Paris. Il fut donné en 1101 aux religieux de l'Abbaye Sainte-Geneviève pour la paroisse de l'église Saint-Étienne-du-Mont, en échange de la paroisse de Sainte-Geneviève-des-Ardents. Son nom provient d'un ancien clos de vignes qui aurait appartenu à un certain Bruneau, appelé, dans tous les anciens titres, Clausum Brunelli, clos Burniau, Brunel & Bruneau, Clos Burnel, au travers duquel furent percées la rue Jean-de-Beauvais, appelée rue du Clos Bruneau, et la rue Saint-Hilaire ou rue du Puits-Certain : « La petite et montueuse rue des Carmes, percée vers 1250, porta d'abord le nom du Clos-Bruneau, sur lequel elle s'était ouverte ; mais, lors de l'avènement des Valois, on l'appelait rue Saint-Hilaire, parce qu'elle aboutissait à l'église placée sous cette invocation. Les Grands carmes, dits aussi les carmes de la place Maubert, s'y établirent en 1318 » . Selon d'autres, son nom proviendrait « de son territoire pierreux, ou perré comme celui de ces chemins perrez, qu'on appelle les chaussées Bruneaux, et que, depuis quelques siècles, on s'est avisé d'écrire Brunehauld[2] »

En 1313 la taille de Paris indique deux tavernes, la taverne de Pierre Le Page dans l'enclos Brunel; et à dextre, à droite, Renaud le Doulan autre tavernier, un nattier, un savetier, et un tailleur de robes, Geoffroy l'Anglais puis femme Thomasse veuve de feu Brissaut.

Commanderie Templière : L'église et l'hôpital Saint-Jean de Latran

Au XIe siècle fut fondé dans ce clos, Rue de Latran, la Commanderie d' Hospitaliers Saint Jean-de-Jérusalem, des Chevaliers de Rhodes, des Chevaliers de Malte : dans la commanderie de Malte, une tour abritant les pèlerins en route vers Jérusalem et une église paroissiale desservie par trois moines conventuels[3]. En mars 1221 frère Haimard, trésorier des Templiers et peut-être commandeur, figure à la cour du roi, dans un acte relatif à une procédure engagée contre l'évêque de Paris, au sujet du Clos Bruneau[4]. Ils possédaient aussi des maisons dont ils percevaient des loyers, telle la maison à l'image saint Martin, près du Cheval-Rouge, rue du Clos Bruneau ou celle d' Henri Estienne qui payait un loyer à la Commanderie de Saint Jean-de-Latran, pour sa maison appelée les Écoles de Corbeil, avec l'image de saint Jean-Baptiste.

Seigneurie de Saint Marcel

Le Clos Bruneau dépendait de la Seigneurie du Chapitre Saint-Marcel, qui était propriétaire d'une partie du Clos et avait droit de nomination à la cure de l'Église paroissiale de Saint-Hilaire en 1200[5]. Il y avait là un Carrefour du Clos Bruneau, sorte de rond point des rues Chartière, Fromentel, Lanneau et Jean de Beauvais près d'un puits foré par Robert Certain, curé de Saint-Hilaire et recteur de Sainte-Barbe en 1570. Au XVIIe siècle, en 1669, près du Puits-Certain, au 16 de l'actuel rue de Lanneau, se trouvait une pâtisserie très réputée pour ses « têtes de veau », tourtes et brioches : elle disparut en mai 1898.

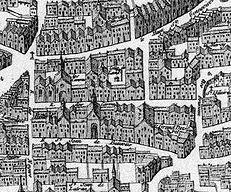

Plan de Turgot, 1739, avec le Puits-Certain, la rue des Sept-Voyes, le Clos Bruneau encastré dans le Quartier latin

Plan de Turgot, 1739, avec le Puits-Certain, la rue des Sept-Voyes, le Clos Bruneau encastré dans le Quartier latin

La rue des Sept-Voies[6], qui va du carrefour Saint-Hilaire au cloître Sainte-Geneviève, passait auparavant jusqu'aux murs de la ville ; en 1380, elle n'allait plus qu'aux murs des jardins de l'Abbaye Saint-Victor. La Paroisse Saint-Hilaire : L'église s'étendait jusqu'à la rue d'Écosse ou rue du Chaudron, avait un cimetière où nombre de libraires et imprimeurs se firent inhumer, et un presbytère. A gauche, il y avait une ruelle étroite et escarpée, ancien sentier principal du clos Bruneau, qu'on nomma plus tard Jusseline, puis impasse Bouvart[7]. Les maisons qui la bordaient avaient leur entrée sur les autres rues.

Dans un concordat passé en 1222 entre le roi, l'évêque et le chapitre de Notre-Dame, Philippe Auguste déclara que la traite du pain et du vin lui appartenait dans le clos Bruneau du mont Saint-Hilaire.

En 1367 une ordonnance « Enjoint à toutes filles dissolues de demeurer uniquement en la rue du Froidmantel, près le clos Bruneau en la cour Robert ».

Faculté de Droit

Les écoles et Universités en Droit : Une école de droit canon, Clauso Brunello universitatis Parisiensis fondée en 1384 par Gilbert et Philippe Ponce s'y installa au XIVe siècle[8] d'où son nom de rue des Écoles aux décrets, puis, en 1370, le collège de Beauvais y fut fondé (il eut pour élèves saint François Xavier, Boileau et bien d'autres), grâce à l'achat des maisons « Aux Images » et « du Gado[9] ». On rencontrait rue du Clos Bruneau, à droite, les collèges de Presles et de Dormans-Beauvais. Puis les anciennes Écoles de Décret, (on y lisait les décrets)[10] dont l'une se trouvait en face sur le côté gauche. Le collège de Laon s'installe rue du Clos-Bruneau puis en 1340 dans la maison au Lion d'or[11].

Les Collèges

{...}

Période moderne

Métiers du Livre : Les Libraires et Imprimeurs

Les libraires, imprimeurs et relieurs pullulaient dans le quartier du Clos-Bruneau : il en est resté d'innombrables actes testamentaires, contrats de location, contrats de mariages. Les Maisons du Clos Bruneau étaient louées, ou bien transmises par voie testamentaires, de libraires en libraires, tout au long du XVIe siècle. Leurs maisons ont toujours une enseigne, souvent celle d'un saint patron, parfois une devise, et portent des noms pittoresques.

- De nombreuses librairies et imprimeurs comme la Maison de la Corne de Cerf rue des Sept-Voyes ou - Rue d'Ecosse, A la Corne-de-Daim[12],

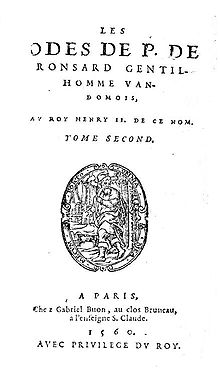

- Quelques noms et marques d'imprimeur : officina Thomae Brumennij, in Clauso Brunello., Parisiis (Paris) 1564, venundantur in clauso Brunello a Mauricio de La Porte, 1534, Claude Micard, au clos Bruneau à l'enseigne de la Chaire -1576, Venalia prostant in Clauso Brunello, sub signo Scuti Britannie, apud viduam Mauricii à Porta, in Clauso Brunello, sub insigni divi Claudii, 1549, ex officina Gabrielis Buon, ad D.Claudij insigne, 1564, Ex officina Prigentii Caluarini, ad Geminas Cyppas, 1548, puis aussi, par exemple :

Au Clos Bruneau a l'enseigne de la Gargouille, Chez la veuve Guillaume Le Bret, Jean Brémond, imprimeur, enseigne au Livet sauvage, Jean Crespin, Libraire, au coin du collège Coqueret, François Estienne à l'Ecu de France au Carrefour du Clos Bruneau, Nicolas Gaignant, libraire, dans la maison à l'image de Sainte Catherine, Jean Garnier, entre la Maison de la Rose-Blanche et de la Hure-de-Sanglier, à la Corne de Cerf donnant sur la rue Saint-Jacques, Maurice de la Porte dans une maison appartenant aux Chartreux, à l'Image Saint Claude, Thomas Regnard libraire, rue Fromentel, à l'enseigne de l' Estoille, Jean Macé qui achète une maison à l'image de Notre-Dame, au coin de la rue Jousseline, à l'image de l'Olivier, Jean Bailleur, résidant Clos Bruneau, « près les Trois-Croissants » ou « à la Belle Fleur », Antoine Mirault rue des Sept Voies à l'enseigne de Saint-Pierre, Guillaume Mondet Mestre du Chaudron, rue du Chaudron (Rue d'Écosse, Collège de Carembert, Collège de Reims, ancien collège de Thou) pour un loyer de 50 écus d'or, Toussaint Pillehoste, Vivan à l'enseigne de la Rose Rouge, Jean Tuffé, Pierre Planté; Simon de Sommaville, relieur, doreur et libraire, à la Croix-Blanche rue des Sept-Voies, Jean Savetier à Maison-Rouge rue des Carmes, Jacques Roussin enseigne Pie-en-Cage rue Saint Jacques; ; la maison de l'Ange et la Maison de la Couronne, ancien « Mortier d'Or », A la Chicheface, etc.[13].

- S'installèrent donc face à l'Université de droit canon, à quelques mètres du Collège de Beauvais, Robert Estienne, fils d'Henri Estienne installé en 1503 face à l'Université des Décrets, et dont l'imprimerie fut dirigée après sa mort par Simon de Colines. Henri Estienne aurait eu pour enseigne saint Jean-Baptiste dans la Maison de Corbeil, des lapins, in officina cunicutorum[14] et un olivier gravé dans la pierre, avec la devise plus olei quam vini figurant sur ses livres, (Robert Estienne Noli altum sapere[15] ). Quelques livres de François Estienne portent l'inscription, le dernier notamment, de 1548, de sa demeure indiquée, Franciscus Stephanus, « Au Clos-Bruneau, auprès de l'École de Droit », In Clausio-Brunello, sub scuto Franciœ

- Rue des Sept-Voies, en 1571, ce sont seize habitants du métier du livre qui sont taxés « au don de 300. 000 livres » : Claude Mabille, Jacques Moustier, Jacques Nicole,(Librairie « Pot-à-Moineaux » ), Jean (Jacques) Coqueret, Estienne Vallet (Libraire « Bible d'Or » ), Roland Charpentier, Julien Maizières, (Maissières) et Hubert de Labaye, relieurs, Olivier Darsy (imprimeur « Corne-de-Cerf »), Benoît Regnault, Jean Braconnier imprimeur (Cour « d'Albret »), Nicolas Souillard (libraire « Au Collège »), Henri Labbé (Le Bé, Libraire « Griffon d'Argen»), Jean Le Bouc (Librairie « Diligence »), Jean Février (Libraire « Près du Collège du Roi ») . Il y a en outre dans cette rue : Un boucher, un arbalestrier, un pâtissier (« Bible d'Or »), un estuvier, un serrurier. Le Pâtissier Beguin Berthon est le plus taxé : 100 sols.

Caractéristiques

- Persécutions religieuses : La rue des Noyers donne directement sur la Place Maubert au pied de la Montagne Sainte Geneviève. Sur cette place en 1546 quatre imprimeurs sont brûlés ainsi que Étienne Dolet[16]. la Place Maubert comprenait un gibet, là avaient lieu les exécutions publiques, et celle des chambres ardentes ( Pierre Chapot)

Un fabliau médiéval, le Dit des rues de Paris, le mentionne :

« Encontre est la rue Judas

Puis la rue du Petit-Four,

C'on apelle le Petit-Four :

Saint Ylaire, et puis clos Burniau

Ou l'on a rosti maint bruliau[17] »- À cette époque la rue était réputée sale, en raison des chiffons laissés par des imprimeurs, et transformée à cause de cela en lieu d'aisance, ce à quoi Rabelais fait allusion dans Pantagruel[18].

- Les vins du clos Bruneau étaient réputés au Moyen Âge. Il en est fait mention élogieuse, dans un cartulaire de Sainte Geneviève en 1202[19] en même temps que celui de Garlande.

Le XIXe siècle

L'ouverture de la rue des Écoles entraîna la suppression de tous les numéros pairs de la vieille rue du Clos-Bruneau.

Au XIXe siècle, à la veille du percement de la rue des Écoles par la Commission des Logements insalubres, le quartier est toujours aussi insalubre. Les fabricants de papier jettent leurs chiffons dans le cloître Jean de Latran devenu un cloaque, et qui communique avec la rue Jean-de-Beauvais par une minuscule ruelle. Les indigents y sont extrêmement nombreux, se réfugiant sur la montagne Sainte-Geneviève durant les travaux du grand Paris. Le clos Bruneau est occupé par des chiffonnier s[20], des musiciens errants, des montreurs de singes et d'animaux, des fabricants de marionnettes : sculpteurs, habilleuses et cordonnières. Les savoyards sont très nombreux[21].

En 1855 un arrêté municipal supprime les rues du Cloître-Saint-Benoît, Fromentel-Saint-Hilaire, du Four, d'Écosse et de Chartière, du Clos-Bruneau, du Mûrier, du Bon-Puits, de Versailles, du Cloître-des-Bernardins, Place-des-Veaux, rue des Noyers, et l'impasse Bouvart, mais treize rues du quartier dont la rue Jean-de-Beauvais et la rue des Carmes seront élargies[22].

Bibliographie

- Paris inconnu / A. Privat d'Anglemont : Le Cloître Saint-Jean de Latran. 38 Le Camp des barbares de Paris. 51 Rues Traversine et Clos-Bruneau [2].

- Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Lebeuf (Abbé) Hippolyte Cocheris.

- Etudier et vivre à Paris au Moyen Age.

- La maison des écoliers de Laon : étude d'un collège parisien aux XIVe et XVe siècles Thèse de l'École des Chartes soutenue en 2002.

Notes et références

- Il existait deux clos différents de ce nom : l'un, à une place occupée depuis par le Palais du Luxembourg ; l'autre, près de la rue Judas : pseudonyme de celle du Clos-Bruneau, dont le nom fut aussi porté par la rue Jean-de-Beauvais très fréquentée par les étudiants.

- « ces chemins bruneaux, chaussées bruneaux, étaient appelés ainsi parce que, faits de cailloux brunâtres, ils tranchaient sur la blancheur des routes pavées ». Essai sur la topographie médicale de Paris Heinrich Ludwig Meding

- Histoire physique, civile et morale de Paris, Dulaure

- Templiers.net VII-Trésoriers du Temple de Paris

- L'église disparut sous la Révolution, vendue le 18 fructidor an III [1] ÉGLISE DE SAINT-HILAIRE DÉPENDANTE DE SAINT-MARCEL Abbé Lebeuf Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Volume 2 Par Lebeufet Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois ..., Volumes 2-3 Par Johannes (de Sancto Victore)

- Orthographiée de Savoie dans un poème ancien, elle aurait eu des vignes : le cartulaire de Sainte - Geneviève, en l'an 885 on disait des Sept-Voies : Il y est parlé de deux arpents de vignes situés apud septemvias, et de quatre autres situas apud S. Symphorianum

- 1380, Longue-allée, Le cul-de-sac Josselin, Jousselin ou Jusseline, 1539 ruelle Saint Hilaire, devenue impasse Bouvart, peut-être à cause de la Cour des Boeufs (Impasse des Bœufs ) pas très éloignée (les bouchers de la Montagne Sainte Geneviève mettaient leurs bœufs dans les deux endroits) ou rue Saint-Hilaire ne figurait pas encore au nombre des rues de Paris au XIIIe siècle d'après Jaillot Tableau historique et pittoresque de Paris : depuis les Gaulois. Volumes 2-3 Par Johannes (de Sancto Victore)

- (c'est-à-dire trois à cinq écoles de droit regroupées)

- épitaphier du Vieux Paris Charte de Fondation

- Source :Bulletin, Volume 3 Par France. Comité de la langue, de l'hist. et des arts de la France

- « En mai 1328 meurt Gui de Laon, et des contestations s'élèvent entre le collège et la succession du cardinal de Bruges, dont le défunt a été l'administrateur. Gérard de Montaigu, autre avocat du roi, chanoine de Paris et de Reims, exécuteur des dernières volontés du trésorier de la Sainte-Chapelle, détermine une transaction ; puis il parfait l'œuvre du fondateur, en dotant la communauté de l'hôtel du Lion-d'Or, qu'il habite, rue Saint-Hilaire, près du collège de Dace, dont tout n'est pas cédé par les carmes aux boursiers de Laon. Montaigu donne, en outre, 300 livres aux seigneurs religieux de Sainte-Geneviève, pour permettre le transfert des écoliers à l'hôtel du Lion-d'Or, déplacement qui s'effectue en cérémonie le 8 octobre 1340, avec l'approbation de Roger d'Armagnac, évêque de Laon » Histoire de Paris rue par rue, maison par maison, par Charles Lefeuve, 1875

- Pierre de Maigny, libraire, à la Corne-de-Daim, ou Paris, chez Michel Gadouleau, demeurant au clos Bruneau à l'enseigne de la Corne de Cerf appelée aussi à l'Enseigne du Roi David ou Maison de Mgr Saint-Hilaire

- Documents sur les imprimeurs, libraires, carties, graveurs, fondeurs de lettres, relieurs, doreurs de livres, faiseurs de fermoirs, enlumineurs, parcheminiers et papetiers ayant exercé à Paris de 1450 à 1600. Recueillis aux Archives Nationales et au Département des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale (1901) Renouard, Philippe

- Cette indication se trouve à la réimpression que les associés firent, en 1502, du même ouvrage de Lefèvre d'Etaples Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique

- Maisons d'hommes célèbres / par André Saglio Drésa, Jacques

- Histoire de l'imprimerie et des arts et professions . P. L. Jacob,Édouard Fournier,Ferdinand Seré

- Ci commence le dit des rues de Paris Fabliaux et contes des poètes françois des XI, XII, XIII, XIVe et XVe, Dominique Martin Méon, Page 244 - Les vignes qu'il y a eu ont donné occasion à y brûler bien du sarment et des écbalas. En fait la Place Maubert est très proche.

- On sait aussi que « l'Université, attentive à conserver la propreté et la salubrité du quartier qu'elle habitait, obtint un arrêt du parlement contre les bouchers de la montagne sainte Geneviéve, qui l'infectaient par leurs immondices »

- Folio 59 - de Vineis de Brunella

- Les Chiffonniers de Paris, Louis-Adolphe Turpin

- ce qui laisse à penser qu'il existait bien une rue de Savoie au Moyen Âge

- Recueil de lettres patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés

Annexes

Articles connexes

- Liste des clos de Paris

- Passage du Clos-Bruneau

- Impasse Bouvart

- Rue Jean-de-Beauvais

- Rue de Lanneau

- Rue des Carmes

- Rue d'Écosse

- Collège de Beauvais

Liens externes

- Portail de la vigne et du vin

- Portail de Paris

- Portail de la Renaissance

Catégories :- Vignoble d'Île-de-France

- Quartier Saint-Victor

- Histoire de l'imprimerie

- Librairie parisienne sous la Renaissance

Wikimedia Foundation. 2010.