- Oroonoko

-

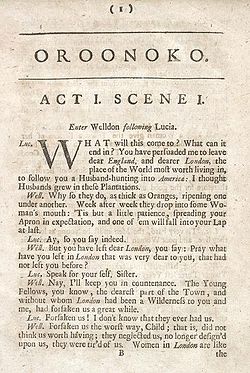

Oronoko

Oronoko

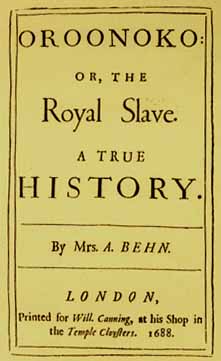

Couverture de la première édition

Auteur Aphra Behn Genre Roman Version originale Titre original Oroonoko Langue originale anglais Pays d'origine Royaume d'Angleterre Lieu de parution original Londres Date de parution originale 1688 Version française Traducteur Pierre-Antoine de La Place Lieu de parution Amsterdam Date de parution 1745 Oronoko, ou Oroonoko dans sa version originale anglaise, est un bref roman écrit par Aphra Behn et publié en 1688. L’ouvrage, dont le héros est un Africain réduit en esclavage au Suriname dans les années 1660, a trait à une histoire d’amour tragique et s’inspire des nombreuses expériences vécues par l’auteur elle-même dans les colonies sud-américaines. Il a été souvent affirmé, notamment par Virginia Woolf, qu’Aphra Behn fut la première vraie femme de lettres de la littérature anglaise. Sans que cela soit entièrement vrai, il semble néanmoins incontestable qu’elle fut la première femme à exercer professionnellement ses activités d’auteur dramatique et de romancière. Oronoko fait partie à ce titre des plus anciens romans écrits en langue anglaise, et occupe une place de choix dans la littérature de la Restauration anglaise.

Sommaire

Résumé

Oronoko est un roman relativement court, dont le titre complet est en réalité Oronoko, ou l’Esclave Royal (Oroonoko, or the Royal Slave en anglais). L’ouvrage rapporte l’histoire d’Oronoko, petit-fils d’un roi africain, qui tombe amoureux d’Imoinda, la fille du meilleur général de ce roi. Le roi succombe, lui aussi, aux charmes de la jeune fille, et lui ordonne de devenir l’une de ses épouses (Aphra Behn se représente les tribus africaines comme pratiquant la polygamie). Imoinda préfère jeter son dévolu sur Oronoko, et fait savoir qu’elle aimerait mieux mourir plutôt que de se marier au vieux tyran. Ce dernier, furieux d’un tel choix, fait vendre Imoinda comme esclave. Oronoko, de même, est piégé et capturé par le machiavélique capitaine d’un vaisseau négrier. Les deux prisonniers sont emportés au Suriname, à l’époque une colonie anglaise des Antilles dont l’économie était fondée sur les plantations de canne à sucre. Oronoko et Imoinda ont l’occasion de s’y retrouver, bien que la beauté de la jeune fille suscite la convoitise du député-gouverneur, Byam.

Oronoko se résout à organiser une révolte des esclaves : tous sont pourchassés par les soldats et incités à se rendre lorsque Byam leur promet une amnistie, ce qui n’empêche pas ce dernier de faire fouetter copieusement Oronoko. Brûlant de venger son honneur et d’exprimer sa colère, l’esclave assassine le député-gouverneur, tout en sachant pertinemment qu’il serait retrouvé et exécuté. De peur qu’Imoinda n’ait à subir des violences ou des humiliations après sa mort, Oronoko envisage de la tuer également : les deux amants discutent de la marche à suivre, et Imoinda lui donne son consentement. L’amour ressenti par Oronoko lui interdit un instant de mettre son projet à exécution, mais lorsqu’il finit par la poignarder, sa bien-aimée meurt avec un sourire sur le visage. Oronoko est retrouvé en train de veiller sur son corps. Les arrivants parviennent à empêcher son suicide, mais uniquement pour lui faire subir une exécution publique en bonne et due forme. Tout au long de son supplice par démembrement, et jusqu’à la mort qui s’ensuivit, Oronoko fume calmement la pipe et résiste stoïquement à la souffrance sans crier.

Peu après la mort d’Oronoko, les Néerlandais prennent les rênes de la colonie et matent une révolte en massacrant sans pitié les esclaves.

Le roman est rédigé en mélangeant la première et la troisième personnes, étant donné que la narratrice est une observatrice extérieure des événements affectant les deux héros au Suriname. Elle se présente comme une jeune femme anglaise de la bonne société venant d’arriver en compagnie de son père, qui était censé devenir le nouveau député-gouverneur de la colonie. L’homme trouva malheureusement la mort au cours de la traversée. La narratrice et le reste de sa famille n’en sont pas moins placés à leur arrivée dans la plus belle maison des environs, et les rencontres que fait la jeune Européenne avec les autochtones et les esclaves viennent régulièrement se mêler à l’histoire d’Oronoko et d’Imoinda. À la fin du roman, la narratrice quitte le Suriname et repart pour Londres.

La structure de l’œuvre s’organise autour de trois grandes parties : le texte est introduit en premier lieu par une attestation d’authenticité, dans laquelle l’auteur certifie que son ouvrage ne constitue pas une fiction et n’a pas non plus le pédantisme de s’ériger en essai historique. Aphra Behn jure avoir été la témoin des faits qu’elle rapporte et de n’avoir pas cédé à la tentation d’embellir ces derniers, en s’efforçant de ne se fonder que sur la réalité. Il s’ensuit, dans la seconde partie, une description du Suriname et des Amérindiens, qui y vivaient encore seuls peu de temps auparavant. L’auteur voit en ces autochtones une population saine et simple semblant vivre encore à l’époque de l’âge d'or, comme semble le prouver le fait que l’on trouve précisément de l’or dans cette contrée. Ce n’est qu’après ces deux prologues que la narratrice débute l’histoire d’Oronoko lui-même, avec le complot entre son grand-père et le capitaine, la captivité d’Imoinda et sa propre capture. La suite, vécue directement par la narratrice, est rapportée au présent de l'indicatif : Oronoko et Imoinda se retrouvent, puis rencontrent la narratrice et Trefly. La troisième et dernière section contient le récit de la rébellion menée par Oronoko et des tragiques conséquences qui s’ensuivirent.

Contexte biographique et historique

On sait d’Aphra Behn qu’elle s’engagea en tant qu’espionne au service du roi Charles II d’Angleterre au début de la seconde guerre anglo-hollandaise, dans le but de démasquer un agent double. Charles semble néanmoins n’avoir rémunéré qu’en partie ou pas du tous les efforts d’Aphra, ce qui fait que cette dernière se trouva en manque d’argent à son retour en Angleterre. Devenue veuve, proche de la misère, elle fit plusieurs séjours en prison pour endettement avant de connaître enfin le succès littéraire. La jeune femme se révéla en effet douée pour composer d’élégants poèmes qui se vendaient bien et qui allaient lui assurer la postérité. Elle rédigea par ailleurs plusieurs pièces de théâtre qui rencontrèrent un franc succès à l’époque et firent d’elle un auteur établi : au cours des années 1670, seules les pièces de John Dryden se jouèrent plus souvent que les siennes.

Aphra ne s’essaya à une prose plus longue que vers la fin de sa carrière, et Oronoko fut publié l’année où elle trouva la mort, à l’âge de 48 ans. Il s’agit aujourd’hui, parmi les romans de l’auteur, de son œuvre la plus étudiée. Oronoko n’eut cependant que peu de succès du vivant de sa créatrice : il se vendit bien, mais ne devait connaître sa véritable heure de gloire qu’après son adaptation au théâtre par Thomas Southerne (voir ci-dessous). Le roman ne commença à être lu avec intérêt que quelques années après la mort d’Aphra. Depuis, l’authenticité des faits clamée par l’auteur a été considérée avec plus ou moins de conviction. Les premiers biographes d’Aphra Behn interprétèrent le « Je » du roman comme le signe que l’auteur parlait en son propre nom, et ainsi n’hésitèrent pas à incorporer dans leur compte-rendu de la vie de l’écrivain les faits qui, dans Oronoko, sont rapportés au sujet de la narratrice. Or il est nécessaire de rappeler que ce roman est une œuvre de fiction, et que le « Je » n’a par exemple pas plus de portée que le « Je » de Jonathan Swift dans les Voyages de Gulliver, ou que celui de Daniel Defoe dans Robinson Crusoé.

Le débat sur la nature autobiographique de l’ouvrage

Une actrice apparaît coiffée d’un couvre-chef en plumes dans La Reine indienne, la pièce de John Dryden. Cette coiffe aurait été offerte à Thomas Killigrew par Aphra Behn lors du séjour supposé de cette dernière au Suriname

Une actrice apparaît coiffée d’un couvre-chef en plumes dans La Reine indienne, la pièce de John Dryden. Cette coiffe aurait été offerte à Thomas Killigrew par Aphra Behn lors du séjour supposé de cette dernière au Suriname

Les commentateurs, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas été en mesure de déterminer dans quelle mesure la narratrice d’Oronoko pourrait représenter Aphra Behn. Les milieux universitaires débattent même depuis plus d’un siècle sur la question de savoir si l’auteur a bel et bien effectué une visite au Suriname, et si oui à quelle époque. D’un côté, la narratrice rapporte avoir « vu » des moutons dans la colonie alors que ces animaux ne pouvaient y survivre, ce qui contraignait même les colons à importer de la viande depuis la Virginie. D’ailleurs, comme le souligne Ernest Bernbaum dans Mrs. Behn’s Oroonoko, toutes les informations substantielles au sujet de cette contrée peuvent avoir été puisées dans les récits de voyage de William Byam ou George Warren, qui circulaient aisément dans la Londres des années 1660.

D’un autre côté, comme le rappellent J. A. Ramsaran et Bernard Dhuiq, Aphra parvient à reproduire avec précision les couleurs locales et l’aspect général de la colonie. En outre, l’exactitude topographique ou sociologique n’était pas la préoccupation majeure des lecteurs de romans au XVIIe siècle, et Aphra Behn ne se souciait généralement pas d’être précise pour situer ses autres récits[1]. Ses pièces de théâtre, en particulier, se déroulent dans un cadre assez flou et n’accordent que peu de place aux descriptions : comment expliquer alors le degré de précision d’Oronoko ? Il faut aussi noter que tous les Européens mentionnés dans le roman étaient réellement présents au Suriname à l’époque, et que l’auteur ne prend jamais la liberté d’inventer des colons de toutes pièces. Les personnages du roman, enfin, ne correspondent pas aux préférences d’Aphra Behn en matière de fiction : la jeune femme, contemporaine de la première révolution anglaise, fut toute sa vie une fervente royaliste, et avait coutume de mettre en scène de vertueux partisans du roi Charles II pour les opposer à de machiavéliques suppôts du Parlement. Oronoko ne répond pas à ce modèle, ce qui semble prouver que l’auteur a été contrainte par la réalité des faits : ainsi Byam et James Bannister, tous deux royalistes, n’en ont pas moins un tempérament licencieux et sadique. À l’inverse, le véritable disciple de Cromwell qu’est George Marten se montre raisonnable, juste et ouvert d’esprit[1].

Lord Francis Willoughby de Parham, représentant patenté du roi Charles II à La Barbade et au Suriname

Lord Francis Willoughby de Parham, représentant patenté du roi Charles II à La Barbade et au Suriname

Il semble donc, tout bien pesé, qu'Aphra Behn ait réellement voyagé au Suriname. Elle ne peut cependant s’identifier totalement à la narratrice d’Oronoko. D’une part, cette dernière rapporte que son père, futur député-gouverneur de la colonie, serait mort au cours de la traversée. Or telle ne fut pas la fin du père d’Aphra, Bartholomew Johnson, bien qu’il soit effectivement mort entre 1660 et 1664[2]. Par ailleurs, rien n’indique que quiconque à part William Byam ait été député-gouverneur de la colonie à cette époque, et la seule personnalité à mourir un jour au cours de la traversée fut Lord Willoughby, le représentant patenté du roi à La Barbade et au Suriname. Mais au-delà, l’histoire de la mort du père de la narratrice permet d’expliquer l’antipathie de cette dernière envers Byam, devenu de facto l’usurpateur de son père. Cette paternité de fiction fournit ainsi une raison commode au portrait peu flatteur du député-gouverneur, prétexte qui pourrait dissimuler l’antipathie bien réelle que ressentait Aphra Behn pour le vrai Byam.

De même, il est peu probable que l’auteur soit allé au Suriname en compagnie de son mari, bien qu’elle ait pu rencontrer ce dernier là-bas ou lors de son voyage de retour. Une femme, si elle était de bonne famille et l’esprit tranquille, n’aurait pas entrepris seule une telle traversée. On peut donc supposer que Behn soit partie pour cette colonie en compagnie de sa famille, ou bien sous le chaperonnage d’une Lady plus âgée. Quant au but de sa visite, l’universitaire Janet Todd soutient qu’il s’agissait d’une affaire d’espionnage : le député-gouverneur Byam exerçait à l’époque une domination absolue sur la région, et voyait son pouvoir contesté non seulement par d’ex-républicains comme le colonel George Marten mais aussi par d’autres royalistes. Les compétences de Byam pouvant prêter à caution, il n’est pas impossible que Lord Willoughby ou Charles II n’aient désiré une enquête approfondie sur l’administration de la colonie.

En-dehors de ces quelques faits, peu nous est connu. Les premiers biographes d’Aphra Behn ont non seulement pris au pied de la lettre les assertions de la narratrice, mais certains ont été jusqu’à inventer une liaison amoureuse entre l’auteur et le héros du roman. Cela fut démenti dès 1698 par les anonymes Mémoires d’Aphra Behn, Écrite par Une du Sexe Faible, qui insistent sur le fait que l’auteur était trop jeune à l’époque des faits décrits dans Oronoko pour que cela soit concevable. Des biographes plus tardifs ont pris la peine de raviver la polémique, pour soutenir ou rejeter cette hypothèse fantaisiste. Il est pourtant beaucoup plus profitable de considérer ce roman comme un compte-rendu d’enquête ou un document historique plutôt que comme une autobiographie.

Modèles possibles pour Oronoko

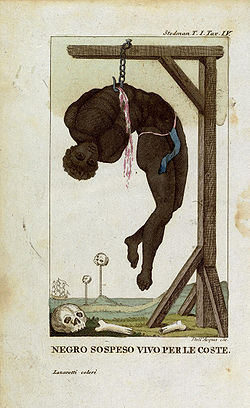

Un nègre pendu par les côtes à un échafaud, d’après une gravure de William Blake, 1792. Cet exemple illustre la barbarie des punitions réservées aux esclaves, ainsi que la réputation du Suriname en ce domaine

Un nègre pendu par les côtes à un échafaud, d’après une gravure de William Blake, 1792. Cet exemple illustre la barbarie des punitions réservées aux esclaves, ainsi que la réputation du Suriname en ce domaine

Tout comme d’autres éléments rapportés par la narratrice, l’idée qu’Oronoko ait pu réellement exister, organiser la révolte de ses compagnons et même rencontrer l’auteur a été prise au sérieux par les lecteurs et les commentateurs pendant des siècles, bien qu’aucun indice ne permette d’en juger avec certitude. Aphra Behn a été longtemps crue sur parole lorsqu’elle écrit avoir vraiment rencontré un prince africain réduit en esclavage. Or, en trois siècles, aucun chercheur n’a été en mesure de trouver un personnage historique correspondant aux descriptions de l’auteur. On peut donc supposer que le héros du roman est fictif, tout en s’inspirant dans une certaine mesure de la réalité.

L’une des personnes s’approchant le plus d’Oronoko semble être un colon blanc du Suriname, Thomas Allin. L’homme, rendu misérable et désabusé par cette terre inhospitalière, sombra dans l’alcoolisme, et proférait des jurons si grossiers que le député-gouverneur Byam craignit de voir s’effondrer le tribunal lors de leur répétition au procès de Thomas[3]. Dans le roman, Oronoko prévoit de tuer Byam et de se suicider ensuite : cela correspond avec un plan imaginé par Allin et qui consistait à tuer Lord Willoughby avant d’attenter à sa propre vie, car, disait-il, il lui était impossible de « posséder ma propre vie, quand je ne peux en jouir dans la liberté et l’honneur »[4]. Il blessa Willoughby et fut emmené en prison, où il parvint à mettre fin à ses jours. Son corps fut transporté au pilori,

« (…) où un Gril était installé ; ses Membres coupés et jetés à son visage ; ils firent brûler ses Entrailles sur le Gril (…) sa Tête coupée, et son Corps écartelé, puis grillé et rôti à sec (…) sa Tête fichée sur une perche à Parham [c.-à-d. la résidence de Willoughby au Suriname] et ses Morceaux placés aux plus éminents lieux de la Colonie[4]. »

Il faut préciser qu’Allin était lui-même un planteur, pas un esclave sous contrat (un indentured servant). La « liberté et l’honneur » qu’il recherchait consistaient en davantage d’indépendance, et non en une émancipation. Il n’était par ailleurs pas de sang noble, et son ressentiment envers Willoughby n’avait rien à voir avec une histoire de cœur. Ses points communs avec Oronoko se limitent donc surtout à son crime et à son châtiment. Toutefois, en admettant qu’Aphra Behn ait quitté le Suriname en 1663, elle aurait pu se tenir au courant des événements de la colonie en lisant l’Exacte Relation que Willoughby imprima à Londres en 1666, et aurait pu de ce fait décider de greffer cet acte barbare sur le compte du méchant de son roman, Byam.

Tandis que l’auteur séjournait au Suriname (vers 1663), elle aurait assisté à l’arrivée d’un vaisseau négrier et de ses 130 « marchandises », 54 ayant été « perdues » en route. Les esclaves africains, même s’ils faisaient l’objet d’un traitement différent par rapport aux esclaves sous contrat venant d’Angleterre, subissaient des conditions de vie extrêmes, ce qui les conduisit à attaquer régulièrement la colonie. Aucune de ces rébellions, pourtant, ne concorde avec celle relatée dans Oronoko. De plus, le personnage d’Oronoko a une apparence physique inhabituelle en comparaison de ses compagnons : il a une peau plus noire, mais également un nez grec et des cheveux raides. Le manque de documents historiques concernant une rébellion massive, les caractéristiques physiques assez improbables d’Oronoko et son raffinement typiquement européen laissent penser que l’ensemble a été inventé. Il faut ajouter à cela que le nom du héros est artificiel : certains noms en langue yoruba s’en approchent, mais les esclaves africains du Suriname venaient en majorité du Ghana. Oronoko pourrait bien plutôt avoir une origine littéraire, car son nom rappelle celui d’Oroondates, un personnage dans le Cassandre de La Calprenède, qu’Aphra Behn avait lu[5]. Oroondates y est un prince de Scythie, dont la bien-aimée est enlevée par un vieux roi. Mais on peut aussi relier Oronoko au fleuve Orénoque (Orinoco), au Venezuela, le long duquel des colons anglais s’étaient installés : le héros du roman serait alors la figure allégorique de cette région réputée mal gérée.

Aphra Behn et l'esclavage

La colonie du Suriname commença à importer des esclaves dans les années 1650, étant donné que le nombre d’esclaves sous contrat venant d’Angleterre était insuffisant pour assurer le plein rendement des plantations de canne à sucre. En 1662, le duc d'York reçut l’ordre de fournir 3000 esclaves aux Caraïbes, et Lord Willoughby y fut également impliqué. La plupart du temps, les marins anglais traitaient avec des esclavagistes locaux et capturaient rarement eux-mêmes leurs esclaves. L’histoire de l’enlèvement d’Oronoko n’est donc que légèrement plausible : des raids effectués par des Européens ont bien existé, mais ces derniers les évitaient autant que possible, par crainte de capturer accidentellement une personne chère à leurs alliés de la côte. Les esclaves venaient le plus souvent de la Côte de l'Or, en particulier du territoire ghanéen.

Selon la biographe Janet Todd, Aphra Behn ne s’opposa pas à l’esclavage en tant que tel. Elle acceptait l’idée que des groupes puissants puissent soumettre les plus faibles, et elle aurait été abreuvée dans son enfance de contes orientaux dans lesquels « le Mongol » réduisait en esclavage des populations européennes[6]. Par ailleurs, le mari d’Aphra était probablement un certain Johan Behn, qui naviguait sur le Roi David depuis son port d’attache de Hambourg[7]. Ce Johan Behn était un esclavagiste, et son installation à Londres consistait probablement, pour ce Hollandais d’origine, en un moyen détourné visant à commercer avec les colonies anglaises sous un faux drapeau. Si Aphra Behn avait été opposée à l’esclavage dans son ensemble, il est peu vraisemblable qu’elle eût épousé un esclavagiste. D’un autre côté, il est relativement clair que ce mariage ne fut pas heureux, et Oronoko, écrit vingt ans après la mort de son mari, a précisément pour personnage le plus détestable le capitaine esclavagiste qui enlève le héros.

Janet Todd a sans doute raison lorsqu’elle affirme qu’Aphra Behn ne s’opposa pas frontalement à l’esclavage, mais en vint à tempérer son opinion à ce sujet. Les derniers mots du roman expriment la culpabilité de la narratrice, mais cette dernière ne formule des regrets que pour le seul Oronoko, et ne critique pas l’esclavage lui-même. Le royalisme de l’auteur ne fait en revanche aucun doute : un roi légitime ne peut et ne doit être réduit en esclavage, et aucune contrée ne peut prospérer sans un roi. Le Suriname fictif qu’elle décrit est un corps sans tête. Sans un véritable chef naturel tel qu’un roi, les notables faibles et corrompus abusent de leur pouvoir. Il manquait à la colonie quelqu’un comme Lord Willoughby ou le père de la narratrice : un vrai lord. En l’absence d’une telle autorité, Oronoko est spolié, maltraité et exécuté.

L’une des motivations possibles du roman était de montrer en quoi le Suriname était une terre au potentiel très riche, qui n’attendait qu’un vrai noble pour s’épanouir sous son commandement. Comme d’autres personnes envoyées enquêter sur cette colonie, Aphra Behn sentait que Charles II était mal informé des ressources locales. Aussi, lorsque le roi d'Angleterre abandonna le Suriname aux Néerlandais en 1667 par le traité de Breda, l’auteur fut désemparée. Ce sentiment est relayé dans le roman d’une manière très vive : si les Anglais, malgré toute leur aristocratie, avaient mal géré la colonie et les esclaves du fait de l’absence d’un vrai dirigeant noble, alors les Néerlandais, à l’esprit si démocratique et mercantile, seraient bien pires. En conséquence, le règne incompétent mais passionné de Byam est remplacé par la gestion efficiente mais immorale des Néerlandais. Le choix de Charles s’explique par sa stratégie consistant à unifier l’Amérique du Nord sous sa bannière, d’où l’échange du Suriname contre La Nouvelle-Amsterdam (future New York). Ni le roi ni Aphra Behn ne pouvaient deviner à quel point ce pari serait le bon.

Portée historique

Aphra Behn avait coutume de s’engager politiquement, tant dans ses pièces de théâtre que dans ses fictions, et la plupart de ses ouvrages contiennent un message. La publication d’Oronoko doit ainsi être replacée dans son contexte historique mais aussi littéraire (voir plus bas). Selon Charles Gildon, l’auteur travaillait à son roman même en présence d’autres personnes, et Aphra elle-même rapporte avoir écrit l’ouvrage d’une seule traite, en ne faisant que de rares pauses pour réfléchir. Ayant accompli son voyage au Suriname en 1663 ou 1664, l’auteur ne sentit pas le besoin d’écrire son « histoire américaine » pendant vingt-quatre ans, et fut prise d’une soudaine envie créatrice en 1688. Il convient par conséquent d’examiner les événements qui auraient pu susciter l’écriture d’Oronoko.

1688 fut une année de troubles majeurs en Angleterre. Charles II trouva la mort, et Jacques II monta sur le trône. La foi catholique avouée de Jacques, de même que son mariage avec une épouse de même confession, suscitèrent l’indignation des anciennes forces parlementaires, qui se reprirent à évoquer une rébellion. Telle est l’atmosphère dans laquelle Oronoko fut rédigé. Or, on ne peut que remarquer l’insistance avec laquelle Oronoko répète que la parole d’un roi est sacrée, qu’un roi ne peut trahir ses serments, et que l’honneur d’une personne se mesure à sa capacité à tenir ses engagements. Pour toutes les personnes qui avaient juré fidélité à Jacques II et qui complotaient désormais contre lui, cette litanie dût toucher la corde sensible. Le roman, en outre, est farouchement anti-néerlandais et anti-démocratique. Dans la mesure où le candidat préféré du parti whig était Guillaume d'Orange, le rappel des atrocités commises par les Néerlandais au Suriname et l’affirmation du caractère divin et immanent de la royauté étaient conçus pour donner des arguments aux Tories.

Le camp soutenu par Aphra Behn finit cependant par perdre la partie, et la Glorieuse Révolution s’acheva par l’Act of Settlement de 1701, selon lequel la foi protestante serait désormais prioritaire par rapport au sang pour déterminer le successeur à la Couronne britannique. La cause des Stuarts échoua si bien que la plupart des lecteurs ultérieurs d’Oronoko oublièrent cet aspect du roman.

Portée littéraire

Il apparaît difficile de soutenir qu’Oronoko serait le « premier roman anglais ». Au-delà du problème classique de définir exactement la notion de roman, Aphra Behn avait écrit au moins une autre fiction avant Oronoko : le roman épistolaire intitulé Lettres d’amour entre un noble et sa sœur précède en effet l’œuvre précitée de plus de cinq ans. Oronoko peut cependant être considéré comme l’un des plus vieux représentants anglophones d’une catégorie bien particulière de romans : le texte possède une intrigue linéaire et suit un modèle biographique. Il se présente comme un mélange de dramaturgie théâtrale, de reportage et de biographie qu’il est facile d’identifier au genre romanesque.

Oronoko est le premier roman anglais à présenter des Africains de manière bienveillante. Mais cette œuvre, à l’instar de l’Othello de William Shakespeare, constitue tout autant une réflexion sur la nature de la royauté que sur celle de la race. Oronoko, au-delà de sa couleur de peau, est avant tout un roi, et son exécution, qui s’apparente donc à un régicide, se révèle dévastateur pour la colonie. L’intrigue du roman, très théâtrale, a bénéficié de la longue expérience d’Aphra Behn en tant que dramaturge. Le langage qu’elle utilise dans Oronoko est à la fois beaucoup plus direct et moins émotionnel que dans ses autres textes. Le roman se distingue également des autres fictions de l’auteur par son histoire d’amour très simple, dénuée de complications.

Au XVIIIe siècle, les lecteurs du roman et les spectateurs de l’adaptation théâtrale de Thomas Southerne étaient surtout réceptifs au thème du triangle amoureux. Sur scène, Oronoko était considéré comme une grande tragédie, ou du moins comme une histoire émouvante et très romantique. La version papier, de même, captivait ses lecteurs par l’amour tragique d’Oronoko et Imoinda ou grâce au menaçant Byam. Cependant, au fur et à mesure que les sociétés britannique et américaine prenaient conscience des problèmes moraux posés par l’esclavage, Oronoko fut de plus en plus interprété comme un texte favorable aux thèses abolitionnistes. Wilbur L. Cross, en 1899, écrivait même de cet ouvrage qu’il était « le premier roman humanitaire en anglais ». Il voyait en Aphra Behn une opposante à l’esclavage, et regrettait qu’Oronoko ait été écrit trop tôt pour remplir son objectif, ou en tout cas ce que Cross croyait tel. Aphra Behn fut dès lors considérée comme l’avant-garde de l’abolitionnisme, et souvent comparée à Harriet Beecher Stowe. Puis, au XXe siècle, on vit en Oronoko une étape essentielle dans le processus de formation de la théorie du « bon sauvage », dans la lignée de Montaigne et avant Jean-Jacques Rousseau[8]. Plus récemment, Oronoko a été examiné plus en détail en termes de colonialisme, et pour l’intéressante expérience de rencontre avec l’étranger et l’exotique qu’il représente[9].

Adaptation théâtrale

Oronoko, à l’origine, ne connut pas un grand succès. La première édition, selon l’English Short Title Catalog, ne fut suivie d’une nouvelle publication que huit ans plus tard, en 1696. Ce ne fut pas sans décevoir Aphra Behn, qui avait espéré en obtenir un revenu significatif. Les ventes commencèrent à grimper la seconde année suivant sa mort, et le roman connut alors rapidement trois éditions. L’histoire fut ensuite exploitée par Thomas Southerne pour une œuvre théâtrale intitulée Oronoko : une tragédie. Sa pièce fut jouée en 1695, avant d’être publiée en 1696 avec une préface dans laquelle Southerne exprime sa gratitude envers Aphra Behn et salue son œuvre. La pièce remporta un franc succès, et par la suite les éditions régulièrement renouvelées du roman assurèrent sa circulation tout au long du XVIIIe siècle. L’adaptation reste globalement fidèle au roman, à une importante exception près : Imoinda devient une femme blanche. Comme l’exigeait le goût des années 1690, Southerne a mis l’accent sur les scènes les plus pathétiques, notamment celles impliquant l’héroïne et son assassinat par Oronoko. Par ailleurs, conformément à la coutume largement répandue dans les pièces de théâtre de cette époque, l’intrigue principale était entrecoupée de petites scènes comiques et paillardes. Ces passages de divertissement furent vite ôtés de la pièce lorsque les goûts du public évoluèrent, ce qui n’empêcha pas l’histoire de rester populaire sur scène.

Tout au long du XVIIIe siècle, la version de Southerne fut préférée à celle d’Aphra Behn, et au XIXe siècle, où l’on considérait cette dernière comme trop indécente pour être lue, les touches hautement pathétiques de Southerne continuèrent à prédominer. Le meurtre d’Imoinda, en particulier, était une scène populaire. Cette insistance de la pièce sur l’aspect tragique de l’histoire est en partie responsable du changement du regard porté sur le roman, qui était désormais moins vu comme un écrit politique favorable aux Tories que comme un « roman de compassion » en avance sur son temps.

Traductions françaises

- Oronoko, ou Le prince nègre traduit de l'anglois de Mme Behn par P. A. de La Place, Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 1745

- La Belle infidèle : récits, trad. de l'anglais par Bernard Dhuicq, préface de Diane de Margerie, Ph. Picquier, 1990 (ISBN 2-87730-015-3)

comprend : La Belle infidèle, L'Histoire de la nonne, Oronoko- Oronoko, l'esclave royal, imité de l'anglois par Pierre-Antoine de La Place, éd. établie et préfacée par Bernard Dhuicq, postface de Françoise Vergès, La Bibliothèque, 2008 (ISBN 2-909688-45-9)

Notes et références

- ↑ a et b Janet Todd, The Secret Life of Aphra Behn, Pandora Press, 2000, p. 38

- ↑ Janet Todd, op. cit., page 40

- ↑ Janet Todd, op. cit., page 54

- ↑ a et b An Exact Relation of The Most Execrable Attempts of John Allin, Committed on the Person of His Excellency Francis Lord Willoughby of Parham, 1665, cité par Janet Todd, op. cit., page 55

- ↑ Janet Todd, op. cit., pages 3, 61

- ↑ Janet Todd, op. cit., page 61

- ↑ Janet Todd, op. cit., page 70

- ↑ Janet Todd, op. cit., page 3

- ↑ Voir, par exemple, le cours en ligne sur Oronoko de l’Université de Californie à Santa Barbara, ci-dessous

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- William Byam, An Exact Relation of The Most Execrable Attempts of John Allin, Committed on the Person of His Excellency Francis Lord Willoughby of Parham, 1665.

- Bernard Dhuicq, « Additional Notes on 'Oroonoko' », Notes & Queries 1979, p. 524-526.

- Joyce Green Macdonald, « Race, Women, and the Sentimental in Thomas Southerne's 'Oroonoko' », Criticism, 40 (1998) lire.

- Charles Wells Moulton, ed., The Library of Literary Criticism, vol. II 1639-1729, Gloucester, MA: Peter Smith, 1959.

- Roy Porter, The Creation of the Modern World, W. W. Norton, New York, 2000. (ISBN 0-393-32268-8)

- J. A. Ramsaran, « Notes on 'Oroonoko' » Notes & Queries 1960, p. 144.

- Janet Todd, The Secret Life of Aphra Behn, Pandora Press, 2000.

- Jean-Frédéric Schaub, Oroonoko, prince et esclave : Roman colonial de l'incertitude, Seuil, 2008 (ISBN 2020385497)

Liens externes

- Sur Gallica, la première édition française, traduite par Pierre-Antoine de La Place et éditée à Amsterdam en 1745

- (en) Texte intégral d’Oroonoko (université de l’Oregon)

- (en) Texte intégral d’Oroonoko (université d’Adélaïde, Australie)

- (en) Pages scannées d’une édition complète de la pièce de Thomas Southerne, 1696

- (en) Cours du professeur William Warner de l’université de Californie à Santa Barbara

- Oronoko, l’esclave royal, émission radiophonique de Bertrand Galimard Flavigny sur le site de Canal Académie.

- Portail de la littérature

- Portail de l’esclavage

Catégories : Bon article | Roman britannique | Roman paru en 1688 | Esclavage dans la littérature | Esclave de fiction | Restauration anglaise | Suriname

Wikimedia Foundation. 2010.