- Louis VIII de France

-

Louis VIII  Louis VIII le Lion par Henri Lehmann (vue d'artiste)

Louis VIII le Lion par Henri Lehmann (vue d'artiste)

Versailles, musée national du ChâteauTitre Roi de France 14 juillet 1223 – 8 novembre 1226

3 ans, 3 mois et 24 joursCouronnement 6 août 1223,

en la cathédrale de ReimsPrédécesseur Philippe II Successeur Louis IX Biographie Dynastie Capétiens Date de naissance 3 ou 5 septembre 1187 Lieu de naissance Paris (France) Date de décès 8 novembre 1226 (à 39 ans) Lieu de décès Montpensier (France) Père Philippe II de France Mère Isabelle de Hainaut Conjoint Blanche de Castille Enfants Philippe de France

Alphonse de France

Louis IX

Robert de France

Jean de France

Alphonse de France

Philippe de France

Isabelle (1225-1270)

Charles de FranceRésidence Paris

Rois de France modifier

Louis VIII de France[1] dit le Lion, né le 3 ou 5 septembre[2] 1187 à Paris, mort le 8 novembre 1226 à Montpensier (Auvergne), fut roi de France de 1223 à 1226, huitième de la dynastie dite des Capétiens directs.

Il était le fils du roi Philippe II (1165-1223), dit Philippe Auguste et d'Isabelle de Hainaut (1170-1190). Par sa mère, il est le premier roi de France qui descende à la fois d'Hugues Capet et de son compétiteur malheureux, Charles de Basse-Lorraine[3]. Le court règne de Louis VIII fut cependant marqué par deux brillantes campagnes : l’une contre les Anglais en Guyenne, l’autre contre Raymond VII de Toulouse.

Il est le premier roi capétien à ne pas avoir été sacré roi du vivant de son père. Il avait cependant été désigné par Philippe II dans son testament rédigé en 1190 comme devant lui succéder. Le testament n'ayant pas été contesté après cette date, la cérémonie de l'adoubement des barons - héritage rituel des Capétiens - devenait inutile[4]. L'archevêque de Reims, Guillaume de Joinville, le sacre à Reims le 6 août 1223[5]

Sommaire

Conquête de la Guyenne

Surnommé « le Lion », c'est pendant le règne de son père que le futur Louis VIII obtient sa renommée en remportant sur Jean sans Terre, roi d'Angleterre, la victoire de La Roche-aux Moines en 1214. Les barons anglais, révoltés contre Jean sans Terre, promettent alors au prince Louis de lui donner la couronne d'Angleterre, il est en effet l'époux de Blanche de Castille, petite-fille de feu le roi Henri II d'Angleterre. Acceptant cette demande, Louis débarque sur les côtes anglaises, arrive à Londres le 2 juin 1216[6] et prend rapidement le contrôle du sud du pays[7].

Mais comme Jean sans Terre meurt peu après, les barons anglais, plutôt que d'avoir à faire à un prince énergique comme Louis qui risquait de les entraver, décident de se prononcer en faveur d'Henri III, fils de Jean sans Terre. Louis continue la guerre, mais il est battu à Lincoln en mai 1217. Le 11 septembre 1217, lors de la signature du traité de Lambeth, il doit alors renoncer à ses prétentions en contrepartie d'une forte somme d'argent.

Plus tard, après avoir été sacré roi de France, sous prétexte que la cour d’Angleterre n’avait toujours pas exécuté toutes les conditions du traité de 1217, Louis VIII, profitant de la minorité d'Henri III, décide de s’emparer des dernières possessions anglaises en France. Au cours d’une campagne rapide, Louis VIII s’empare de la majorité des terres de l’Aquitaine. Les villes du Poitou, de la Saintonge, du Périgord, de l'Angoumois et d'une partie du Bordelais tombent les unes après les autres. Henri III ne possède plus en France que Bordeaux et la Gascogne, qui ne furent pas attaquées.

Conquête du Languedoc

À cette époque, le sud de la France était le théâtre des combats de la croisade des Albigeois.

En 1218, Amaury VI de Montfort, fils de Simon IV de Montfort, avait hérité du comté du Languedoc. Cependant, ce dernier préféra quitter le Midi, acceptant de céder ses droits sur le Languedoc au roi de France (en échange de la dignité de connétable, première de la couronne).

Raymond VII, comte de Toulouse, était toujours soupçonné par l'Église d'abriter des cathares sur ses terres. Un concile fut donc tenu à Bourges, en 1225, où il fut déclaré que détruire l’hérésie était une nécessité et qu'une nouvelle croisade contre les cathares était indispensable. Louis VIII fut donc choisi pour diriger l'expédition.

Aux fêtes de Pâques de l’an 1226, des milliers de chevaliers (les chroniqueurs de l’époque[Lesquels ?] donnent le chiffre de 50 000) se trouvèrent à Bourges aux côtés du roi. Cette armée se dirigea vers la vallée du Rhône, et à son approche, les seigneurs et les villes se hâtèrent de faire leur soumission au roi de France. La ville d'Avignon, qui appartenait à Raymond VII, refusa cependant d’ouvrir ses portes. L’on mit alors le siège devant la place forte qui était considérée alors comme la clef du Languedoc. Au bout de trois mois, la ville fut prise, et aussitôt Nîmes, Castres, Carcassonne, Albi se rendirent à Louis VIII.

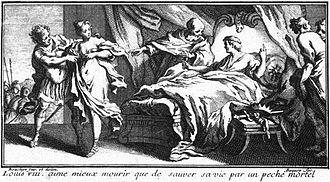

Raymond VII, quant à lui, s’était enfermé dans Toulouse. Les croisés, frappés par les maladies hivernales et la défection de certains d'entre-eux, décidèrent d'ajourner le siège de la ville. En 1226, Thibaud IV de Champagne se brouilla avec le roi de France Louis VIII dont l'objectif était d'annexer le Languedoc de son cousin Raymond VII à la Couronne de France. Le 30 juillet, l'armée champenoise abandonna l'ost royale devant Avignon, Thibaud IV arguant que son service de quarante jours était achevé. Quand Louis VIII, atteint par la dysenterie, mourut au château de Montpensier en novembre 1226, certaines rumeurs allèrent jusqu'à accuser Thibaud IV d'avoir empoisonné le roi. Toulouse ne tomba qu'en 1228.

Louis VIII n'aura règné que 3 années sur le royaume de France alors que son père Philippe Auguste et son grand-père Louis VII régnèrent chacun 43 années, soit 86 années cumulées de 1137 à 1223.

Union et descendance

Le royaume de France ayant été mis en interdit par le concile de Dijon le 6 décembre 1199 à effet des 40 jours suivant Noël, aucun mariage ni enterrement religieux ne pouvait être célébré par un prêtre dans tout le royaume dès le mois de janvier 1200[4], ce qui conduisit Philippe II à faire célébrer le mariage de son fils Louis dans les terres du roi Jean Ier d'Angleterre dont Blanche de Castille était la nièce.

Le lundi 22 mai 1200, jour selon le chroniqueur Rigord qui suit le jeudi de l'Ascension (18 mai), date de la signature au lieu-dit Gueuleton[8] (actuelle île du Goulet sur la Seine entre Vernon et Les Andelys) du traité de paix entre Philippe, roi de Françe et Jean, roi d'Angleterre, les noces du prince Louis et de Blanche de Castille sont célébrées, toujours selon Rigord, dans le même lieu[8].

Ils ont ensemble :

- Une fille (1205-1205), sans postérité ;

- Philippe (1209-1218), fiancé en 1217 à Agnès II de Donzy (ca 1205-1225), comtesse de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre, sans postérité ;

- Alphonse et Jean, frères jumeaux, nés en 1213 à Lorrez-le-Bocage-Préaux, morts jeunes, sans postérité ;

- Louis IX (1214-1270), roi de France, et descendance à nos jours ;

- Robert Ier (1216-1250) comte apanagiste d'Artois qui épouse Mahaut de Brabant, et postérité ;

- Jean (1219-1232) comte d'Anjou et du Maine, sans postérité ;

- Alphonse (1220-1271) comte apanagiste de Poitiers et de Toulouse qui épouse Jeanne, comtesse de Toulouse (1220 † 1271), sans descendance ;

- Philippe Dagobert (1222-1232), sans postérité ;

- Isabelle de France (1225-1270) fiancée à Hugues de Lusignan, puis en 1252 fondatrice et abbesse des Clarisses de Longchamp (béatifiée), sans descendance ;

- Étienne (1225-1227), sans postérité ;

- Charles Ier de Sicile (1227-7 janvier 1285). Fils posthume, Louis IX lui transfère l'apanage d'Anjou de son frère Jean (mort en 1232).comte apanagiste d'Anjou, roi de Sicile, puis de Naples, de Jerusalem, comte de Provence. En 1246, Charles épouse Béatrice de Provence (1234 † 1267) et en 1268, il se remarie avec Marguerite de Bourgogne (1248 † 1308), et postérité.

Notes et références

- Louis VIII sur le site FMG

- Emmanuel Poulle, La date de naissance de Louis VIII, Bibliothèque de l'école des chartes (Paris), 1987, volume 145 [lire en ligne], p. 427

- Gérard Sivéry, Louis VIII Le lion, Fayard, 1995, page 16.

- François Guizot, Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, J.-L.-J.-Brière, Paris, 1825 (disponible sur Gallica)

- Medieval Lands, op. cit.

- Édouard Mousseigne, Eustache le Moine: pirate boulonnais du XIIIe siècle, La Voix du Nord, 1996, p. 195

- André Vauchez, Richard Barrie Dobson, Adrian Walford, Michael Lapidge, Encyclopedia of the Middle Ages, Volume 2, Routledge, 2000, p. 1151

- François Guizot, Vie de Philippe Auguste par Rigord, Collections des Mémoires, Librairie Brière, 1825, p. 153

Annexes

Liens externes

Voir aussi

- Portail de l’histoire

- Portail du Royaume de France

- Portail des croisades • (croisade des Albigeois)

Catégories :- Capétien direct

- Roi de France du Moyen Âge

- Siège de La Rochelle (1224)

- Naissance à Paris

- Naissance en 1187

- Décès en 1226

- Croisade des Albigeois

- Homme croisé

Wikimedia Foundation. 2010.