- Littérature mésopotamienne

-

Les Mésopotamiens ont été avec les Égyptiens les premiers à mettre au point un système d'écriture, à la fin du IVe millénaire avant J.-C. À côté de l'avantage pratique de celle-ci, ils ont pu s'en servir pour mettre par écrit de véritables œuvres littéraires. Celles-ci constituent une portion limitée de l'ensemble de la production écrite mésopotamienne, que l'on connaît essentiellement grâce aux tablette d'argiles rédigées en écriture cunéiforme exhumées sur les sites de Mésopotamie et de régions voisines (Syrie, Anatolie) par les archéologues depuis le XIXe siècle.

On a pu tracer les contours de la littérature mésopotamienne en suivant les genres que l'on trouve dans les bibliothèques du Ier millénaire avant J.-C. Mais aucun consensus ne s’est dégagé sur les limites exactes à donner à la littérature mésopotamienne, conception moderne sans équivalent antique[1]. Les recueils de traductions actuels sont focalisés sur les textes mythologiques ou folkloriques, alors que les Anciens mésopotamiens ne les considéraient probablement pas comme les œuvres les plus importantes. Des conceptions minimaliste et maximaliste de la « littérature » mésopotamienne peuvent donc s'opposer. La première ne prend en compte que ce que nous considérons de nos jours comme « littéraire », donc destiné à être lu (encore qu'on ne sache pas trop comment la lecture se faisait), et exclut les textes « techniques » (lexicaux, divinatoires, exorcistiques, etc.) destinés à être consultés par des spécialistes. Or ces derniers sont l'immense majorité des textes des bibliothèques, et les exclure revient donc à s'éloigner des réalités des lettrés mésopotamiens. On retiendra ici une approche plutôt maximaliste, de sorte de ne laisser aucun des différents genres étudiés par les auteurs des principaux travaux sur le sujet et de permettre de mieux saisir la réalité du milieu lettré mésopotamien.

La littérature mésopotamienne se manifeste dans différents genres, dont certains sont particuliers à cette culture. Elle est la manifestation d’une tradition lettrée qui s’est progressivement élaborée, dans un milieu spécifique qu’il convient d’analyser. Cette production littéraire a eu une influence très importance durant l'Antiquité. Elle a ainsi été la première à mettre par écrit des mythes sur la cosmogonie, la création de l'homme, ou bien le Déluge. Certaines de ces œuvres ont connu un grand succès en dehors de Mésopotamie. Le cas le plus exemplaire est l'Épopée de Gilgamesh, dont on a retrouvé des versions en Syrie, en Anatolie et en Palestine.

Sommaire

Le milieu lettré

La production littéraire est avant tout le fait d’un milieu social précis, qui détermine sa nature et ses fonctions. L’écriture en elle-même est limitée à une frange réduite de la population de l’ancienne Mésopotamie, et la littérature touche un spectre social encore moins large. Elle concerne avant tout des spécialistes, les lettrés, dont la fonction est liée à leur accès à des bibliothèques. Si cela a abouti à l’élaboration de textes de nature ésotérique, il ne faut pas oublier que de nombreuses œuvres écrites s’inspirent sans doute d’œuvres orales connues d’un grand nombre de personnes.

Les lettrés et le problème des auteurs

Les lettrés, spécialistes et parfois même auteurs de textes littéraires, ont reçu une formation de scribe, qui leur a fourni les bases de l’écriture cunéiforme. Ils ont dû suivre un cursus poussé pour bien maîtriser l’écriture de l’akkadien, du sumérien, et des textes littéraires, avec pour consécration la rédaction d’un texte savant, sorte de « chef-d’œuvre ». Ils deviennent alors des « érudits », ummanu, dotés d'une grande « sagesse » (nemequ). A leur tout, ils peuvent devenir des maîtres, et tenir des écoles où ils forment des scribes et de futurs lettrés.

Ces lettrés sont tous des prêtres. Ils étudient et officient donc généralement dans des temples, mais également dans des palais où ils servent à aider le roi dans ses activités religieuses, ou bien à le protéger contre les menaces surnaturelles. Les lettrés sont très rarement dans l’administration. Ils ont donc surtout des spécialités dans le culte religieux : ce sont des exorcistes (ašipu), des devins (barū), des lamentateurs (kalû), et aussi des astronomes/astrologues (tupšar Enūma Anu Enlil) en Babylonie à partir du Ier millénaire[2].

Le nom des auteurs des textes littéraires nous est rarement connu[3]. Parfois, les textes sont attribués à l'inspiration divine, ou à des personnages mythiques comme le sage Uanna (Oannès)-Adapa. Dans quelques cas, on dispose de noms d'auteurs qui semblent être des personnages réels, rapportés notamment dans les colophons des copies des œuvres, mais qui ne sont en fait jamais connus directement donc sujets à caution. Ainsi, Lu-Nanna aurait rédigé le Mythe d'Etana au temps de Shulgi ; Sîn-leqe-unnini, la version « canonique » de l’Épopée de Gilgamesh à la période kassite ; Saggil-kinam-ubbib, la Théodicée babylonienne un peu plus tard ; Kabti-ili-Marduk, l’Épopée d'Erra, au début du Ier millénaire, avec plus de certitude. La tradition a également fait de Enheduanna, fille de Sargon d'Akkad, la rédactrice de divers hymnes, ce qui serait une exception dans un milieu exclusivement masculin, mais là aussi des doutes existent sur l'auteur réel de ces textes[4]. Certains textes portent clairement la marque d'un seul auteur par leur style et leur cohérence, mais bien d'autres ont été remaniés à plusieurs reprises, et sont donc l'œuvre de plusieurs auteurs ayant vécu à différentes époques.

Nature des œuvres littéraires

On comprendra donc que la notion d'œuvre littéraire produite dans un tel contexte ne peut correspondre à celle que nous avons de nos jours[5]. Une œuvre littéraire mésopotamienne n'a pas de titre. Quand on les désignait, on employait leur incipit, c'est-à-dire leurs premiers mots. Les titres employés de nos jours ont été donnés par les assyriologues, et ont souvent fait l'objet d'un consensus. Ainsi, l'Épopée de Gilgamesh dans sa version de Ninive apparaît dans les tablettes antiques comme ša nagba īmuru (« Celui qui a tout vu »), le Monologue du juste souffrant était ludlul bēl nēmeqi (« Je loue le seigneur très sage »), etc. Certaines séries techniques ou des listes lexicales sont toujours désignées par leur incipit comme dans l'Antiquité : les séries d'exorcismes Šurpu ou Maqlu, les listes lexicales HA.RA = hubullu ou tu-ta-ti.

Mais cela n'empêchait pas qu'une œuvre puisse être remaniée ou modifiée à plusieurs reprises, existe dans des versions différentes sans que l'on considère pour autant qu'il s'agissait d'œuvres différentes. Si on parle parfois de versions « canoniques » pour certains cas, laissant entendre que leur contenu était fixé définitivement, mais en aucun cas il n'y avait un interdit d'ordre sacré interdisant de les modifier. Certes des œuvres ont pu être transmises pendant plusieurs siècles sans connaître d'altérations profondes, mais elles ont connu certaines modifications ainsi que des ajouts. Il s'agit plutôt d'une « standardisation[6] ». Au VIIe siècle, les lettrés assyriens distinguaient plusieurs types d'œuvres dans certains cas pour tenir compte des différents procédés de transmission : il y avait une version « canonique » (iškaru), pouvant être complétée par des ajouts (ahû), et l'enseignement oral d'un expert (ša pī ummâni) Ce dernier peut parfois être mis par écrit sous certaines formes : des commentaires (mukallimtu), des listes explicatives (ṣatû) ou des extraits choisis (liqtu). La tradition littéraire se transmettait donc de façon diverse, composite.

Les écoles et les bibliothèques

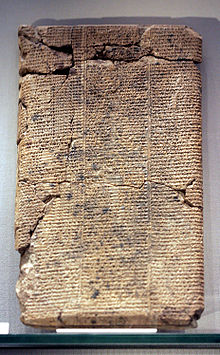

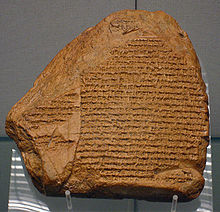

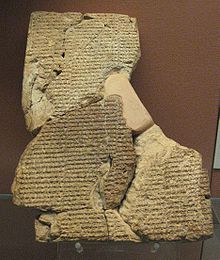

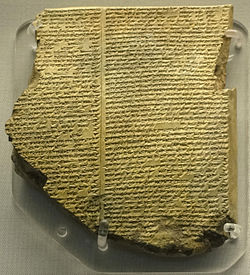

Tablette du Déluge de l’Épopée de Gilgamesh, retrouvée dans les ruines de la Bibliothèque royale de Ninive.

Tablette du Déluge de l’Épopée de Gilgamesh, retrouvée dans les ruines de la Bibliothèque royale de Ninive.

Les textes littéraires mésopotamiens sont connus par deux types de lieux de découverte sur les sites archéologiques : les écoles et les bibliothèques. La majorité des textes nous permettant de connaître des œuvres littéraires mésopotamiennes sont des tablettes scolaires, retrouvées dans des résidences privées de maîtres qui y formaient des élèves. Ils leur faisaient réaliser des exercices de copies de textes littéraires (mais aussi de documents de la pratique), dont nous disposons. Il s'agit des lieux de trouvaille principaux des œuvres littéraires antérieures au début du Ier millénaire. Les fouilles des écoles d'Ur et de Nippur de la période paléo-babylonienne ont ainsi permis de connaître un grand nombre de textes sumériens et akkadiens[7]. Nous ne disposons pas d'œuvres de maîtres qui aient servi de modèles aux copies d'élèves qui sont le seul type de document scolaire exhumés dans les écoles : la transmission des textes semble donc s'être faite oralement, par cœur ou sous la dictée du maître ou d'un de ses assistants. La littérature mésopotamienne avait donc un caractère essentiellement oral[8].

Les bibliothèques sont des lots d’archive d’un type particulier, définis par le type de textes que l’on y trouve et l’organisation de la collection[9]. On n’y trouve pas de textes de la pratique. Un grand nombre d'écrits littéraires proviennent de lots que l’on peut qualifier de bibliothèques, qui sont avant tout identifiés pour le Ier millénaire, même si on en a exhumé en Syrie dans la seconde moitié du IIe millénaire (à Ugarit et Emar). On les trouve surtout dans des temples de Babylonie (Sippar, Uruk, Babylone), où les bibliothèques sont nommées girginakku, et aussi en Assyrie (Kalkhu). La « Bibliothèque d'Assurbanipal » de Ninive se trouvait quant à elle dans les palais royaux de cette cité. Les lots privés sont ceux de prêtres, comme ceux retrouvés à Assur ou Husirina (Sultantepe) pour l’époque néo-assyrienne, et pour une période plus tardive à Uruk. Pour des périodes plus anciennes de l'histoire mésopotamienne, des tablettes littéraires ont aussi été retrouvées dans des résidences de prêtres.

La majorité des textes qu’on y a retrouvé sont de nature technique, liés à l’exercice des prêtres spécialistes : ce sont des textes de présages, d’exorcisme, de médecine, astronomie, etc.[10]. On les retrouve dans les palais assyriens où ils servent à aider les prêtres chargés de la protection du roi contre les forces surnaturelles. Les textes littéraires et religieux, ceux qui attirent plus notre attention, sont en fait minoritaires en nombre. Les textes retrouvés dans les ruines d’anciennes écoles sont plutôt des listes lexicales, des copies d’œuvres par des élèves (souvent avec des fautes), et des textes de commentaires d’interprétation difficile.

Les collections des bibliothèques sont classées de façon thématique. Parfois un catalogue est rédigé pour inventorier les tablettes. Pour aider à cette mise en ordre, les tablettes portent des colophons, généralement inscrits sur leur revers, qui les identifient par le nom du scribe qui les a rédigées, parfois leur titre (qui correspond leur incipit), parfois leur date de copie et plus rarement le nom de l’auteur original de l’œuvre[11]. Des colophons plus élaborés portent même des invocations, ou des malédictions.

Qui lisait les œuvres littéraires ?

La question des lecteurs et des utilisateurs des textes littéraires de l'ancienne Mésopotamie est très problématique car très peu documentée. Il paraît évident que les textes techniques étaient employés par des prêtres spécialistes pour leur pratique. Mais on ne dispose d'aucun exemple de spécialistes se rendant dans une bibliothèque pour consulter une tablette, et les colophons des textes de bibliothèques contiennent souvent des malédictions à l'encontre de ceux qui les sortiraient du lieu où ils se trouvent, ce qui semble exclure l'idée d'un prêt, même si cette interdiction peut n'être que rhétorique[12]. Au final, on en revient à l'importance des écoles, qui ne s'arrête pas au fait qu'il s'agisse de lieux de copies de textes essentiels sans lesquels beaucoup nous seraient inconnus : c'est aussi le cadre scolaire qui est le seul pour lequel on ait une preuve de l'utilisation de textes littéraires[13]. Une exception est le texte de l'Enuma Elish, dont on sait qu'il était lu lors de la fête du Nouvel An à Babylone. Du reste, comme il a été vu plus haut, il semble bien que la transmission orale des textes littéraires soit essentielle dans un monde où les gens sachant lire et écrire sont une minorité.

Écriture des œuvres littéraires

Les œuvres littéraires mésopotamiennes, exception faite de certaines inscriptions royales et des textes « scientifiques » et techniques, étaient généralement caractérisées par une écriture particulière qui leur donnait un style plus relevé que les textes courants. Cela se marque par l’utilisation d’un registre de langue et une mise en forme spéciaux. Il faut cependant préciser que cela ne concerne pas toutes les œuvres littéraires, certaines gardant un registre de langue courant (c’est notamment le cas de la version paléo-babylonienne de l’Épopée de Gilgamesh). À l’opposé certaines complexifient à l’extrême le registre littéraire, au point qu’ils sont parfois inintelligibles pour les traducteurs contemporains.

Langage littéraire

Les textes littéraires en sumérien sont écrits dans la forme courante de cette langue (appelée EME.GIR par les Akkadiens qui l’emploient alors qu’elle n’est plus parlée), caractérisée par un vocabulaire plus étoffé, une syntaxe et des formules plus complexes que les textes courants. Au début du IIe millénaire il n’y a plus de locuteurs de cette langue, mais elle est restée prestigieuse du fait de l’importance du peuple qui la parlait, et de ce fait elle survit par la littérature, avec des évolutions, et une habitude de noter plus de signes phonétiques permettant de comprendre la structure grammaticale des textes qu’on en utilisait par exemple à l’époque de Gudea (XXIe siècle), quand cette langue était écrite par des personnes qui la parlaient.

Une autre forme de sumérien était employée dans des textes littéraires (hymnes, prières, lamentations), appelée EME.SAL, dont la nature et le sens exacts sont débattus[14]. Elle n’est attestée que dans des textes des périodes où il n’y a plus de sumérophones. Elle se caractérise par de nombreuses répétitions, exprimant mieux les plaintes que l’on fait dans les textes.

La différence entre le langage des textes courants et des textes littéraires ressort très bien dans les textes en akkadien. On a baptisé la forme d’akkadien littéraire qui se fixe dans la seconde moitié du IIe millénaire « babylonien standard ». Celle-ci est précédée par une forme littéraire employée dans des textes de la première moitié du même millénaire. On y effectue notamment de nombreuses réductions de mots, on emploie souvent des tournures de langues comme le locatif ou le terminatif, la syntaxe est plus lâche, et on emploie des formules et termes archaïques. On a pu contester l’appellation de « langue littéraire » du fait du caractère somme toute limité des différences par rapport à la langue courante, préférant plutôt parler d’un « style littéraire[15] ».

Mise en forme poétique

Il est assez dur de reconstituer une forme poétique codifiée dans les textes littéraires mésopotamiens, même s’il existe quelques traits donnant un aspect poétique à ces œuvres[16]. Cela est plus évident dans les textes en akkadien qu’en sumérien. Il est difficile de restituer un rythme aux textes en l’absence d’une connaissance exacte de la prononciation orale des textes écrits. Le problème principal porte sur l’accentuation des mots, que l’on a du mal à reconstituer, les parallèles que l’on a souvent voulu faire avec l’Ancien Testament étant loin d’être probants.

Les écrits littéraires font généralement correspondre la fin des lignes avec la fin de vers, dont certains semblent coupés en deux par une césure. Ils sont parfois simples, mais plus souvent en distiques ou triptyques. Plus généralement, les textes sont organisés en strophes, qui en babylonien font le plus souvent entre quatre et douze vers. Mais il existe également des contre-strophes de deux à quatre lignes, terminant une suite de strophes, le tout formant un passage cohérent du texte. Divers procédés stylistiques sont employés dans la production littéraire, avant tout la répétition, l’assonance, mais aussi le chiasme.

La mise en forme peut également se faire par l’écriture : répétition d’un même signe, organisation spécifique des vers, sans doute en fonction du rythme que l’on devait donner à la lecture du récit. Mais sur ce plan l’écriture cunéiforme n’offre pas un grand éventail de possibilités, contrairement aux hiéroglyphes égyptiennes.

Approche historique

Faire un historique de la littérature mésopotamienne n’est pas toujours aisé[17]. Cela repose notamment sur les particularités de l'évolution des œuvres dans la tradition littéraire mésopotamienne, et du fait qu'une même œuvre peut prendre différentes formes, avoir différents auteurs selon la période. On peut dater les textes retrouvés en fonction de leur langue, et de son ancienneté supposée, bien que celle-ci évolue au cours du temps pour un même récit selon les versions. Et il faut prendre en compte l'existence de toutes ces versions, leurs particularités, les changements opérés. Ainsi, la Descente d'Inanna aux Enfers existe dans des versions en sumérien et en akkadien ; l’Atrahasis a existé en quatre versions en akkadien (paléo-babylonien, médio-babylonien, néo-assyrien, néo-babylonien) ; et le cas de l’Épopée de Gilgamesh est encore plus complexe[18]. Une manière plus sûre de dater est la datation par l’archéologie des tablettes retrouvées. Mais il arrive que des découvertes viennent bouleverser des présupposés : la Liste royale sumérienne a été longtemps considérée comme une œuvre du début du IIe millénaire, avant qu’on n’en retrouve une version de la fin du IIIe millénaire[19] ; on pense également qu’une version antérieure a pu exister. Les copies de textes anciens et l'élaboration de nouvelles versions d’une même œuvre doivent de toute manière être prise en compte dans le cadre une perspective diachronique, et l’étude des modifications opérées au cours du temps à partir d’un récit initial est toujours d’un intérêt certain.

Le plus ancien type de texte littéraire connu est celui qui est le plus caractéristique de la production mésopotamienne : les listes lexicales. On en connaît en effet des exemplaires datant de la fin du IVe millénaire, donc des débuts de l’écriture[20]. Il faut attendre la seconde moitié du IIIe millénaire, la période des Dynasties archaïques III A, pour voir des textes plus élaborés : le site d’Abu Salabikh a livré des hymnes, et également un texte sapiental, les Instructions de Shuruppak[21].

La production littéraire est attestée pour la période d'Akkad (hymnes attribués à Enheduanna), mais elle connaît un grand essor à la période d’Ur III, quand divers mythes sumériens sont mis par écrit. Mais se sont encore les hymnes et prières, dédiés aux cités, temples ou aux rois[22], qui ont la part belle, ainsi que des textes religieux, comme ceux consacrés au rituel du Mariage sacré[23]. C’est de cette période que remontent probablement un grand nombre d’œuvres littéraires sumériennes, mais elles sont généralement connues par des versions plus tardives, surtout des premiers siècles du IIe millénaire. C'est à ce moment que la chute d'Ur III inspire un genre particulier : les lamentations, rapportant le déclin de ce grand Empire et celui de ces grandes villes[24].

La période paléo-babylonienne est donc d’abord caractérisée par une reprise de l'héritage littéraire sumérien (alors que cette langue a cessé ou cesse d’être parlée), sans doute prolongé par la rédaction de nouveaux textes ou de nouvelles versions (comme c’est le cas pour la Liste royale sumérienne). C'est pour cela que de nombreux textes sumériens nous sont connus par des copies du début du IIe millénaire. Cet héritage est surtout repris par les rois de la période d'Isin-Larsa, avant le début du XVIIIe siècle quand Babylone prend le contrôle du sud mésopotamien. Progressivement, on se met à rédiger en akkadien, et s’élabore la langue « babylonienne » littéraire. Le modèle sumérien reste cependant toujours prépondérant, et cela se voit dans toute la « littérature de cour » (surtout dans les hymnes aux rois et aux dieux) célébrant les rois de cette période, dérivée de celle d’Ur III, qui dure jusqu'au règne de Samsu-iluna de Babylone[25]. Les œuvres les plus marquantes rédigées en akkadien datent de la seconde partie de la Première dynastie de Babylone (XVIIe siècle) : ce sont l’Épopée de Gilgamesh et l’Atra-hasis, reprises d’anciens mythes sumériens, et des hymnes et prières aux dieux, notamment l’Hymne à Ishtar rédigé sous le règne d’Ammi-ditana.

La période médio-babylonienne voit s’affirmer Babylone sur le plan culturel sous la dynastie kassite. Le « babylonien standard », version littéraire courante de l'akkadien, se fixe à cette période. Le sumérien n’est plus employé pour de nouvelles œuvres, et perd de son importance du fait de diverses traductions en akkadien de textes anciens de cette langue. La production littéraire est florissante. Les lettrés de la Babylonie du millénaire suivant se souviendront de cela et chercheront parfois à rattacher leurs origines familiales à des scribes de cette époque[26]. C'est également à ce moment que la littérature mésopotamienne connaît son extension géographique maximale, puisqu'on retrouve des textes littéraires mésopotamiens jusqu'au Levant, en Anatolie et même en Égypte[27]. La dynamique de la période kassite se poursuit après la chute de cette dynastie, jusqu’à la crise qui affecte la Babylonie à la fin du IIe millénaire. On rédige alors les versions standardisées des grandes listes lexicales, de l'Épopée de Gilgamesh, de nombreux textes sapientaux réfléchissant sur les rapports entre dieux et hommes[28], et l’Épopée de la Création (Enuma Elish), consacrant la suprématie du dieu Marduk de Babylone, et par là la puissance de cette cité sur le plan religieux et plus largement culturel[29]. Deux des plus remarquables hymnes aux dieux mésopotamiens datent également de cette période : un dédié à Gula, l'autre à Shamash.

En comparaison à ce qui se passe au sud, le nord de la Mésopotamie n’a jamais livré de grande œuvre littéraire. Même à l’apogée de l’Empire néo-assyrien au VIIe siècle, les principaux textes littéraires retrouvés dans les bibliothèques de Ninive sont des copies de récits venus du sud. Le roi Assurbanipal fait d’ailleurs réquisitionner des tablettes dans les temples de Babylonie pour sa propre collection. C’est grâce à cela que de nombreuses œuvres littéraires et surtout « scientifiques » nous sont parvenue dans des versions assez complètes. Quelques textes ont cependant été élaborés à la cour assyrienne, avec des buts politiques (L’Ordalie de Marduk, une version de l’Enuma Elish où Assur remplace Marduk, des chroniques historiques, etc.).

Une œuvre de littérature mythologique, l’Épopée d'Erra, est rédigée par un prêtre de Babylone, faisant référence aux difficultés qu’a traversé son pays au début du Ier millénaire. On élabore également de nombreuses chroniques historiques, connues par des versions des époques achéménides et séleucides, qui voient également de nouvelles rédactions. Les commentaires de textes littéraires se développent en Assyrie et surtout en Babylonie, portant sur des interprétations ésotériques de textes mythologiques, qui nous ont souvent obscures. Parmi les « spécialités » des prêtres de Babylonie, c’est l’astronomie/astrologie qui connaît alors l’essor le plus important.

Dès l'époque de l'Empire assyrien l'écriture cunéiforme est en déclin, concurrencée par l'expansion de l'alphabet araméen, moins attesté car rédigé sur des supports périssables (peaux, papyrus). La seule œuvre littéraire araméenne connue qui soit issue de la Mésopotamie antique est le Roman d'Ahiqar, daté sans doute du Ve siècle, connu par un exemplaire retrouvé à Éléphantine en Égypte, dont l'intrigue se situe à la cour assyrienne. Les temples mésopotamiens continuent à être les dépositaires de l’antique culture suméro-akkadienne, qui devient est de plus en plus marginalisée dans son ancien foyer après la chute des royaumes assyrien et babylonien durant la fin du la première moitié du Ier millénaire. Ils restent des lieux de copies et de production de quelques œuvres (surtout des textes astronomiques) jusqu’au début de notre ère[30]. Sous les Séleucides, un prêtre de Marduk, Bérose, a rédigé en grec les Babyloniaka, cherchant à faire connaître l’antique civilisation de Mésopotamie aux nouveaux maîtres de la région, sans grand succès[31]. Les grandes œuvres littéraires mésopotamiennes sombrent dans l'oubli une fois que les centres culturels de Babylonie ont disparu, durant les premiers siècles de notre ère. Même l'Épopée de Gilgamesh, pourtant très répandue durant la Haute Antiquité, sombre dans l'oubli, malgré une mention de son héros par Élien le sophiste, auteur grec du IIIe siècle ap. J.-C.[32]

Types de textes littéraires

Les lettrés mésopotamiens ont eu conscience de l'existence de différents types de textes littéraires, comme le montrent les classements des inventaires de bibliothèques, et surtout la grande proximité entre écrits d'un même genre. Pourtant, les limites peuvent sembler floues[33]. Il n’existe en tout cas aucune typologie systématique élaborée dans l’Antiquité. On a parfois du mal à distinguer clairement hymnes, prières et lamentations. Surtout, il arrive que divers genres se retrouvent dans un même récit, surtout si celui-ci est long. Des passages de louanges ou de lamentations se retrouvent ainsi dans des textes épiques, et certains textes sapientaux prennent parfois la forme de lamentations ou de prières. Cela n’est évidemment pas propre à la littérature mésopotamienne, et se retrouve à toutes les périodes de la littérature, jusqu’à nos jours. Dans ce contexte, les spécialistes ont tenté diverses typologies, mais aucune n’a fait l’objet d’un consensus, en sorte que chacun présente « son » classement, plus ou moins discuté au demeurant. On se contentera ici de dégager les thèmes principaux récurrents dans ces études, en ayant conscience de l’artificialité et des limites de la démarche typologique, qui demeure cependant trop pratique pour être laissée de côté.

Listes lexicales

Le genre des listes lexicales est attesté dès la fin de la période d'Uruk, donc dès les premiers temps de l'écriture. C'est donc le plus ancien type de texte littéraire connu, et sans doute le plus caractéristique de la civilisation mésopotamienne, qu'il accompagne jusqu'à sa disparition[34]. Il constitue une grande partie des textes littéraires retrouvés, et est primordial pour comprendre le monde des lettrés mésopotamiens et leurs réflexions. La formation des scribes se faisait d'ailleurs beaucoup à l'aide de listes lexicales.

Il s'agit d'énumérations de signes idéographiques ou phonétiques, classés selon un principe pré-défini, et souvent divisées en un nombre variable de colonnes (jusqu'à six), expliquant ou traduisant dans une langue un signe ou un terme déterminé. Il existe un nombre varié de types de listes lexicales : syllabaires, vocabulaires, listes thématiques, listes bi- ou trilingues (donnant la traduction d'un mot dans plusieurs langues), etc.

Textes techniques

La grande majorité des œuvres retrouvées dans les collections littéraires de la Mésopotamie antique sont des textes à but pratique, utilisés par des spécialistes de différents domaines : devins, exorcistes, médecins, juristes, etc.[35]. Ces textes se présentent généralement selon une forme similaire, suivant une procédure (nēpešu) : on présente un problème, puis ce qu'il faut faire pour le résoudre, suivant un déroulement précis. Ces procédures sont dans plusieurs cas présentés sous la forme d'une protase, énonçant le problème, suivie d'une apodose présentant la solution. Il s'agit dans tous les cas de réaliser une action ayant pour but d'agir sur le monde, que ce soit un châtiment pour un délit ou bien un exorcisme contre un démon. Du fait de leur caractère plutôt rébarbatif, ils sont généralement absents des recueils de textes littéraires mésopotamiens publiés en traductions de nos jours, comme les listes lexicales.

Une partie de ces textes étaient destinée à des prêtres spécialisés. Il s'agit de devins (bâru) et d'exorcistes (āšipu), qui disposaient de diverses œuvres les aidant à accomplir leur travail. Les exorcismes les plus courants étaient notamment présentés dans de grandes séries thématiques, comme šurpu (« combustion »), visant à éradiquer un mal dont on n'arrive pas à identifier l'origine[36]. Il en allait de même pour les asû, qui avaient un rôle de médecins et disposaient d'une littérature technique bien fournie[37].

Les textes techniques concernent d'autres disciplines, notamment les mathématiques[38]. D'autres textes de procédure relevaient de ce que nous considérons comme de la chimie, puisqu'ils expliquaient notamment l'élaboration de matières vitreuses[39]. Il faut également mentionner les recueils de jurisprudence, appelés souvent improprement « codes de lois », dont la plus célèbre est le Code de Hammurabi[40]. Des recueils de recettes de cuisine ont également été exhumés dans quelques sites mésopotamiens, même s'il n'est pas sûr qu'ils aient réellement servis à des cuisiniers[41].

Littérature sapientale

Les textes dits sapientaux (à l'exemple de l'Ancien Testament) ont une vocation avant tout morale[42]. Il s'agit de dispenser des préceptes conformes à la sagesse mésopotamienne. On peut donc classer les nombreux recueils de proverbes qui nous sont parvenus dans ce genre. Dans un style proche, de petites fables mettant en scène des animaux (chacun ayant un caractère stéréotypé) sont également porteuses de préceptes moraux.

Les Sumériens ont rédigé des textes de sagesse, dont le meilleur exemple est celui des Instructions de Shuruppak, qui a connu un grand succès. Des textes sapientaux d'une grande qualité ont été élaborés dans le milieu des temples de la Babylonie de la fin du IIe millénaire. Ils questionnent les rapports entre dieux et humains, notamment autour du constat que les personnes se comportant bien sont parfois frappées par le malheur, de manière injuste, alors que selon l'idéologie cela ne devrait pas arriver. Ils en viennent à constater que les volontés divines sont incompréhensibles pour les hommes. Ces œuvres sont le Monologue du juste souffrant, et deux dialogues, la Théodicée babylonienne et le Dialogue du pessimisme, qui s'apparente à un texte sarcastique.

La littérature de type humoristique est assez peu représentée en Mésopotamie. Certains textes sumériens mettant en scène des apprentis scribes ont quelques aspects comiques, notamment un qui montre comment le maître d'un élève cancre est « acheté » par le père de ce dernier grâce à un bon repas. La seule véritable farce que l'on connaisse est un texte babylonien de la fin du IIe millénaire, Le pauvre hère de Nippur, qui raconte comment un homme sans le sou, Gimil-Ninurta, réussit à molester par trois fois le maire de la ville de Nippur qui l'a offensé. Le Dialogue du pessimisme a lui aussi la forme d'une farce[43].

Chroniques historiques et inscriptions royales

Les genre des chroniques historiques se développe à la fin du IIe millénaire en Assyrie et en Babylonie, et s'épanouit surtout au Ier millénaire[44]. Il s'agit de textes de lecture peu engageante, cumulant des données événementielles, surtout des faits militaires, sans souci de partialité. Ils n'en demeurent pas moins des sources importantes pour notre connaissance de l'histoire politique de cette période. Les exemples les plus représentatifs sont la Chronique P et l'Histoire synchronique, narrant les conflits entre Babylone et l'Assyrie, et la Chronique de Nabonide, fortement hostile à ce souverain et vantant son vainqueur, Cyrus II.

Ces chroniques sont assez proches dans leurs styles des inscriptions royales les plus élaborées, dont les Annales royales assyriennes. Certaines inscriptions royales anciennes ont par ailleurs été recopiées et conservées par les lettrés, cherchant à garder en mémoire le passé mésopotamien.

Ce souci du passé se retrouve dans un autre type de chroniques, écrites elles aussi au Ier millénaire, mais faisant référence à un passé lointain dont leurs écrivains n'avaient qu'une très vague connaissance (Chronique de l'Esagil, Chronique des temps passés). Elles font notamment référence aux grands souverains d'Akkad (Sargon, Naram-Sîn) et d'Ur III (Shulgi).

Hymnes, prières et lamentations

Le genre des hymnes apparaît dès l'époque des Dynasties archaïques. Il s'agit alors d'hymnes chantant les louanges de cités, et plus tard de divinités. À partir de la période d'Ur III, on rédige même des hymnes dédiés à des souverains (souvent ceux qui sont divinisés), mais on en fait très peu après le règne du roi babylonien Samsu-iluna (fin du XVIIIe siècle). Ce genre a connu un grand succès et donné certaines des plus belles pièces littéraires mésopotamiennes : les hymnes d'Enheduanna (dédiés à des temples et à la déesse Inanna), ceux dédis à Shulgi, en sumérien ; les hymnes en akkadien dédiés à Ishtar (règne d'Ammi-saduqa) et à Gula et Shamash (période médio-babylonienne)[45].

Proche de ce genre sont les textes de lamentations sur la destruction de cités sumériennes rédigés à la suite de la chute de la Troisième dynastie d'Ur, au tout début du IIe millénaire[46]. Ils sont consacrés à Ur, Uruk, Eridu et Nippur. Des textes de lamentations d'un type différent, plus proches de ceux du Livre des Lamentations de l'Ancien Testament, sont rédigés à la période paléo-babylonienne (certains en langage sumérien EME.SAL), sans doute pour être récités au cours de rituels.

Le genre des prières littéraires est proche de celui des hymnes et lamentations[47]. Il s'agit de long textes de prières plus développées que les prières ordinaires, attestées par des textes plus courts. Il peut s'agit de prières prononcées lors de rituels, ou bien de prières personnelles adressées à un Dieu. Beaucoup sont adressées par le roi, intermédiaire entre le monde humain et divin. Elles peuvent prendre la forme de prières pénitentielles, cherchant à apaiser le courroux d'un dieu contre un homme fautif. Certaines sont parfois rattachées au genre des textes sapientaux, comme le Monologue du juste souffrant.

Mythes et épopées

C'est le genre de textes le plus connu en dehors du milieu assyriologique, mais pas le mieux documenté en quantité, loin s'en faut. On s'en tiendra ici à une approche thématique succincte de ces récits[48].

Création et mise en ordre du monde

Des récits de création du monde et même parfois de l'humanité, intégrés dans des œuvres plus larges : l'Enuma Elish et de l'Atrahasis. Ce sont des récits du IIe millénaire, rédigés en akkadien. Si une consmogonie existait probablement aux époques précédentes, on n'en trouve une trace que dans l'introduction d'une tenson rédigée en sumérien.

La création de l'homme (anthropogonie) apparaît également dans l'Enuma Elish et l'Atrahasis, ainsi qu'un récit sans doute écrit vers la même époque, mettant en scène Enki et Ninmah, donnés comme étant les « inventeurs » de l'être humain.

Enki est également crédité de la mise en ordre du monde dans un récit sumérien : il organise le monde autour du pays de Sumer, attribuant sa fonction à chacune de ses composantes, jusqu'aux divinités. Sa fonction de grand organisateur se retrouve également dans le mythe Enki et Ninhursag, cette fois-ci à la modeste échelle de l'île de Dilmun.

Amours divines

Les anciens mésopotamiens ont élaboré des mythes narrant les amours de certains de leurs dieux. Il ne s'agit en aucun cas de récits d'intrigues, et il ne faut pas y rechercher trop de romance, leur structure restant assez simple. On peut classer dans ce genre les récits d'Enlil et Ninlil, Le Mariage de Sud, Enki et Ninhursag, Nergal et Ereshkigal (dans le registre attraction/répulsion), et le Mariage de Martu. Les amours d'Inanna/Ishtar font l'objet de plusieurs récits, notamment celui dans lequel elle doit choisir son compagnon entre Dumuzi et Enkimdu.

Tensions et combats mythologiques

Le monde divin était également parcouru par des rivalités entre divinités et personnages mythologiques, qui se retrouvent dans divers récits. La rivalité entre Inanna et Ereshkigal sert de base à la trame de l'histoire de la Descente d'Inanna aux Enfers, qui a connu un grand succès dans l'Antiquité. Un mythe mettant en scène Inanna et Enki raconte comment cette dernière lui subtilise le ME, sortes de pouvoirs détenus par les dieux. L'Épopée d'Erra part quant à elle de la volonté d'Erra d'écarter Marduk de Babylone.

Des récits de combats divins mettaient en scène des dieux héros. Les plus anciens concernent le conflit entre Ningirsu/Ninurta et l'oiseau Imdugud/Anzu. Ninurta est également le héros du Lugal-e, dans lequel il défait le démon Asakku et son armée de pierres. L'Enuma Elish fait également une belle part aux luttes entre dieux.

Les mythes guerriers ont souvent une portée politique. Les dieux-héros sont en effet un modèle pour l'exercice de la royauté, et de sa fonction guerrière. Le Lugal-e s'inscrit dans un contexte politique, celui de la lutte des Mésopotamiens contre les peuples montagnards voisins. L'Épopée d'Erra est pour sa part rédigée pour expliquer les troubles survenus à Babylone au début du Ier millénaire, qui seraient dus au départ de Marduk de la cité.

Épopées

Les scribes sumériens ont aimé mettre en scène des souverains légendaires de leur pays, en particulier ceux de la ville d'Uruk. Ils ont ainsi composé une série de récits racontant les hauts faits des rois Enmerkar et Lugalbanda au cours de luttes contre la ville d'Aratta[49]. Mais c'est leur successeur Gilgamesh qui a eu le droit au plus d'attentions, et il est le héros de divers récits dont certains préfigurent déjà son épopée.

Un autre récit, le Mythe d'Etana, met en scène Etana, roi de Kish, qui monte au Ciel sur le dos d'un aigle pour aller chercher une plante qui lui permettra d'avoir un fils pour lui succéder.

La Mythe d'Adapa raconte quant à lui l'histoire d'Adapa, grand-prêtre du dieu Enki/Ea à Eridu, qui se retrouve menacé par les dieux pour avoir causé la fracture de l'aile de Shutu, l'Oiseau du Vent du Sud. Il réussit à s'en sortir grâce aux conseils de son dieu, mais refuse par méfiance l'immortalité qui lui est accordée par le grand dieu An.

Un des grandes épopées mettant en scène un héros humain est le mythe du Déluge, qui a pour héros à l'origine le roi Ziusudra de Shuruppak. Plus tard elle est reprise dans l'Atra-hasis, ou Mythe du Supersage, récit qui débute par la création du monde et va jusqu'à la fin du Déluge et l'octroi de l'immortalité à son héros[50].

Le plus célèbre récit épique de la Mésopotamie est l'Épopée de Gilgamesh, mis en forme vers les XVIIIe-XVIIe siècle à partir de la compilation de récits des aventures de Gilgamesh et de son fidèle ami Enkidu, auxquels viennent s'ajouter des parties originales, ainsi qu'un passage reprenant le mythe du Déluge. Ce récit raconte les exploits du roi d'Uruk, mais aussi son échec à trouver le moyen de devenir immortel[51].

Références

- Pour une discussion sur la nature de la « littérature » mésopotamienne, voir notamment (en) J. Goodnick-Westenholz, « In the Shadow of the Muses: A View of Akkadian Literature », dans Journal of the American Oriental Society 119/1, 1999, p. 81-83 ; D. Charpin, Lire et écrire à Babylone, Paris, 2008, p. 199-201

- F. Joannès, « De Babylone à Sumer, le parcours intellectuel des lettrés de la Babylonie récente », dans Revue Historique 302, 2000, p. 693-717 ; J.-J. Glassner, « Lignées de lettrés en Mésopotamie », dans C. Jacob (dir.), Lieux de savoir, Espaces et communications, Paris, 2007, p. 134-156

- D. Charpin, op. cit., p. 194-196 ; J.-J. Glassner, « Être auteur avant Homère en Mésopotamie ? », dans Diogène 196, 2001, p. 111-118

- (en) J. Roberts, « Enheduanna, Daughter of King Sargon: Princess, Poet, Priestess (2300 B.C.) », dans Transoxiana 8, 2004 ; J.-J. Glassner, « En-hedu-Ana, une femme auteure en pays de Sumer au IIIe millénaire ? », dans F. Briquel-Chatonnet, S. Farès, B. Lion et C. Michel (dir.) Femmes, cultures et sociétés dans les civilisations méditerranéennes et proche-orientales de l’Antiquité, Topoi supplément 10, 2009, p. 219-231

- D. Charpin, op. cit., p. 196-197

- (en) F. Rochberg-Halton, « Canonicity in Cuneiform Texts », dans Journal of Cuneiform Studies 36/2, 1984, p. 127-144

- (en) S. Tinney, « Texts, Tablets, and Teaching: Scribal Education in Nippur and Ur », dans Expedition 40, 1998, p. 40-50 ; (en) E. Robson, « The Tablet House: A Scribal School in Old Babylonian Nippur », dans Revue d’Assyriologie 95, 2001, p. 39-66

- D. Charpin, op. cit., p. 219-220

- (en) K. R. Veenhof (dir.), Cuneiform Archives and Libraries, Papers read at the 30ème Rencontre Assyriologique Internationale, Leyde, 1986 ; (en) O. Pedersen, Archives and Librairies in the Ancient Near East, 1500-300 B.C., Bethesda, 1998 ; D. Charpin, Lire et écrire à Babylone, p. 201-228; P. Clancier, Les bibliothèques en Babylonie dans la deuxième moitie du Ier millénaire av. J.-C., Münster, 2009 ; Étude de quatre bibliothèques de cette période sur le site The Geography of Knowledge in Assyria and Babylonia: A Diachronic Analysis of Four Scholarly Libraries (Université de Cambridge et Université de Pennsylvanie

- D. Charpin, op. cit., p. 197-201

- P. Villard, « Colophons », dans F. Joannès (dir.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, 2001, p. 192-193

- D. Charpin, op. cit., p. 225-227

- Ibid., p. 219-220

- B. Lafont, « Emesal », dans F. Joannès (dir.), op. cit., p.281-282

- (en) J. Goodnick-Westenholz, op. cit., p. 84-85

- F. Joannès, « Poésie », dans F. Joannès (dir.), op. cit., p.662-663

- (en) J. Goodnick-Westenholz, op. cit., p. 83-84 et 85-86

- (en) J. H. Tigay, The Evolution of the Gilgamesh Epic, Philadelphie, 1982 ; (en) A. R. George, « Gilgamesh and the literary traditions of ancient Mesopotamia », dans G. Leick (dir.), The Babylonian World, Londres, 2008, p. 447-459

- (en) P. Steinkeller, « An Ur III manuscript of the sumerian king list », dans W. Sallaberger, K. Volk et A. Zgoll (dir.), Literatur, Politik und Recht in Mesopotamien, Festschrift für Claus Wilcke, Wiesbaden, 2003

- (de) R. K. Englund et H. J. Nissen, Die lexikalischen Listen der Archaischen Texte aus Uruk, ATU 3, Berlin, 1993

- (en) R. D. Biggs, « The Abu Salabikh Tablets, A Preliminary Survey », dans Journal of Cuneiform Studies 20, 1966, p. 78-95 ; (en) B. Alster, « Early Dynastic Proverbs and Other Contributions to the Study of Literary Texts from Abū Ṣalābīkh », dans Archiv für Orientforschung 38-39, 1991-1992, p. 1-51

- Par exemple (en) J. Klein, Three Šulgi Hymns, Sumerian Royal Hymns Glorifying King Šulgi of Ur, Ramat-Gan, 1981

- S. N. Kramer, Le Mariage sacré, Paris, 1983

- Transcriptions et traductions disponibles sur le site ETCSL

- (de) W. H. P. Römer, Sumerische Königshymnen der Isin-Zeit, Leyde, 1965

- (en) W. G. Lambert, « Ancestors, Authors and Canonicity », dans Journal of Cuneiform Studies 11, 1957, p. 1-14

- (en) P. Artzi, « Studies in the library of the Amarna Archive », dans J. Klein et A. Skaist (dir. ), Bar-Ilan Studies in Assyriology dedicated to P. Artzi, Bar-Ilan, 1990, p. 139-156 ; (en) A. Demsky, « The Education of canaanite scribes in the Mesopotamian Cuneiform Tradition », dans Ibid., p. 157-170 ; (en) W. H. van Soldt, « Babylonian Lexical, Religious and Literary Texts and Scribal Education at Ugarit and its Implications for the Alphabetic Literary Texts », dans M. Dietrich et O. Loretz (dir.), Ugarit. Ein ostmediterranes Kulturzentrum im Alten Orient. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung Bd I: Ugarit und seine altorientalische Umwelt, Münster, 1995, p. 171-212 ; (en) S. Izreel, The Amarna Scholarly Tablets, Groningen, 1997

- (en) W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 1963

- (en) W. G. Lambert, « The Reign Nebuchadnezzar I: A Turning Point in the History of Ancient Mesopotamian Religion », dans W. S. McCullough (dir.), The Seed of Wisdom, Toronto, 1964, p. 3-13

- (en) O. Neugebauer, Astronomical Cuneiform Texts, Babylonian Ephemerides of the Seleucid Period for the Motion of the Sun, the Moon, and the Planets, Londres, 1955

- (en) S. M. Burstein, The Babyloniaca of Berossos, Malibu, 1978

- (en) W. Henkelman, « The Birth of Gilgameš (Ael. NA XII.21), A case-study in literary receptivity », dans R. Krautkraemer (dir.), Tagungsband Halle/Saarbruecken, 2005 (version prépublication))

- (en) J. Goodnick-Westenholz, op. cit., p. 86-87

- A. Cavigneaux, « Lexicalische Listen », dans Reallexicon der Assyriologie 6, Berlin-Leipzig-New York, 1980-83, p. 609-641 ; (en) M. Civil, « Ancient Mesopotamian Lexicography », dans J.-M. Sasson (dir.), Civilizations of the Ancient Near East, 1995, p. 2305-2314

- J. Ritter, « Textes techniques », dans F. Joannès (dir.), op. cit., p. 845-847

- Les différents textes destinés aux exorcistes sont présentés dans J. Bottéro, Mythes et rites de Babylone, Paris, 1985

- Voir notamment R. Labat, Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux, Leyde, 1951 ; (de) F. Köcher, Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen, Berlin, 6 vol., 1963-1980 ; (de) N. P. Heeßel, Babylonisch-assyrische Diagnostik, Munster, 2000

- (de) O. Neugebauer, Mathematische Keilschrifttexte I-III, Berlin, 1935-37 ; F. Thureau-Dangin, Textes mathématiques babyloniens, Leyde, 1938

- (en) A. L. Oppenheim, R. H. Brill, D. Barag et A. von Saldern, Glass and Glassmaking in the Ancient Near East, Corning, 1970

- (en) M. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, 1995

- J. Bottéro, Textes culinaires mésopotamiens, Winona Lake, 1995

- (en) W. G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 1963 ; J. Lévêque, Sagesses de Mésopotamie, Supplément au Cahier Évangile 85, 1993

- J. Bottéro, Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux, Gallimard, Paris, 1997, p. 454-486

- J.-J. Glassner, Chroniques mésopotamiennes, Paris, 1993

- M.-J. Seux, Hymnes et prières aux dieux de Babylonie et d'Assyrie, Paris, 1976

- (en) M. E. Cohen, The Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, Potomac, 1988 ; (en) P. Michalowski, The Lamentation over the Destruction of Sumer and Ur, Winona Lake, 1989 ; (de) W. H. P. Römer, Die Klage Über die Zerstörung von Ur, Münster, 2004

- M.-J. Seux, op. cit.

- H. Mc Call, Mythes de la Mésopotamie, Paris, 1973 ; (en) S. Dalley, Myths from Mesopotamia, Oxford, 1989 ; J. Bottéro et S. N. Kramer, Lorsque les Dieux faisaient l'Homme, Paris, 1989

- (en) H. Vanstiphout, Epics of Sumerian Kings: The Matter of Aratta, Atlanta, 2003

- (en) W. G. Lambert et A. R. Millard, Atrahasis: The Babylonian Story of the Flood, Oxford, 1999

- J. Bottéro, L’épopée de Gilgameš, Paris, 1992 ; R.-J. Tournay et A. Shaffer, L’épopée de Gilgamesh, Paris, 1994 ; (en) A. R. George, The Epic of Gilgamesh. The Babylonian Epic Poem and Other Texts in Akkadian and Sumerian, Harmondsworth, 1999

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (en) http://www.gatewaystobabylon.com/introduction/literature.htm : aperçu de la littérature mésopotamienne, par Wolfram von Soden.

- (en) Electronic Text Corpus of Sumerian Literature (ETCSL), translittération et traduction des textes littéraires sumériens, projet de l'Université d'Oxford.

Bibliographie générale

- (en) J. M. Sasson (dir.), Civilizations of the Ancient Near East, New York, 1995, vol. IV, part 9, « Language, Writing and Literature », p. 2097-2485 ;

- (en) J. B. Pritchard (dir.), Ancient Near Eastern Texts Relating to Old Testament, Princeton, 1969 ;

- S. N. Kramer, L'Histoire commence à Sumer, Paris, 1993 ;

- (en) J. Black, G. Cunningham, E. Robson et G. Zólyomi, The Literature of Ancient Sumer, Oxford, 2004 ;

- (en) B. Foster, Before the Muses: an Antology of Akkadian Literature, Bethesda, 2005.

Wikimedia Foundation. 2010.