- Periode des dynasties archaiques

-

Période des dynasties archaïques

Stèle des vautours, face, registre supérieur : la « phalange » de l'armée de Lagash triomphant des troupes de la cité rivale, Umma.

Stèle des vautours, face, registre supérieur : la « phalange » de l'armée de Lagash triomphant des troupes de la cité rivale, Umma.

La période des Dynasties archaïques (DA) est une phase de l'histoire de la Mésopotamie, parfois aussi appelée Dynastique archaïque ou Présargonique. C'est la période des cités-états sumériennes et « akkadiennes » (bien que Akkad ne soit pas encore une réalité concrète). Elle dure d'environ 2900 av. J.-C., jusqu'en 2340, date de l'unification de la région par Sargon d'Akkad. Comme son nom l'indique, cette époque est caractérisée par l'existence d'États encore peu développés, mais dont les structures se consolident au cours de la période, jusqu'à la constitution du premier empire de la région qui marque sa fin.

À l'origine appliquée uniquement à la basse Mésopotamie, la dénomination Dynasties archaïques sert également de référence pour les sites de haute Mésopotamie voire de Syrie, bien qu'on tente parfois de mettre en place des chronologies parallèles pour ces régions.

Du point de vue des « âges » des métaux, cette période correspond à l'Âge du Bronze ancien.

Sommaire

Cadre général

Périodisation

La dénomination « Dynasties archaïques » a été mise au point par les archéologues américains à partir de la stratigraphie des sites qu’ils fouillent dans la vallée de la Diyala dans les années 1930 (Khafadje, Tell Asmar, Tell Agrab). Au départ adaptée spécifiquement à cette région, cette périodisation a finalement été étendue au reste de la Mésopotamie et également pour les régions voisines de haute Mésopotamie et de Syrie, faute de mieux.

L’époque des Dynasties archaïques (DA, anglais Early Dynastic/ED) est divisée traditionnellement en trois sous périodes.

Au DA I (c. 2900-2750), on sent encore le poids de la tradition de la période d'Uruk finale (période de Djemdet Nasr) surtout dans le sud mésopotamien. Ailleurs l’éclatement culturel constaté depuis la fin du IVe millénaire se confirme : culture de la « Scarlet Ware » dans la vallée de la Diyala, Ninive V en haute Mésopotamie, stade final de la civilisation proto-élamite dans le sud-ouest iranien.

Au DA II (c. 2750-2600), un art nouveau naît en basse Mésopotamie, dont l’influence se ressent dans les régions voisines. C’est la période des « âges héroïques » de Sumer, où sont supposés avoir régné des rois connus par la tradition mésopotamienne postérieure comme Lugalbanda, Enmerkar et Gilgamesh à Uruk, Agga à Kish. Aujourd'hui l'existence de cette période est mise en doute[1].

Le DA III (c. 2600- 2340) est divisé en deux sous-périodes. Le DA IIIA (c. 2600-2500) est la période des tombes royales d'Ur, des archives de Fara (Shuruppak) et d’Abu Salabikh. Le DA IIIB est beaucoup mieux connu sur le plan événementiel grâce aux textes des sites de première importance pour l’historiographie du Proche-Orient ancien : Girsu (Tello) dans l’état de Lagash à Sumer et d’Ebla en Syrie. Cette période voit un regain de l’influence du sud mésopotamien, notamment en haute Mésopotamie et en Syrie.

La fin du Dynastique archaïque est marquée par les conquêtes de Sargon d'Akkad puis celles de ses successeurs, qui bouleversent l’équilibre politique en Mésopotamie mais aussi en Syrie et en Élam.

Aires culturelles

Le Proche-Orient du IIIe millénaire est un monde divisé entre différentes aires culturelles. Le sud mésopotamien est la mieux connue de toutes, mais on dispose également de renseignements sur la situation dans la région du moyen Euphrate, au Levant, ou sur la partie occidentale du plateau iranien. L’Anatolie reste en marge tout au long de la période.

La situation au DA I

Le début des dynasties archaïques est une période mal connue, marquée par différentes cultures régionales, héritées de la fin de la période d'Uruk. En basse Mésopotamie, c’est l’affirmation de la civilisation sumérienne, qui est clairement identifiable à partir de cette période (la situation pour la fin du IVe millénaire étant floue du point de vue ethnique). Les sites de la vallée de la Diyala et des régions la bordant à l’est constituent l’aire de diffusion de la céramique dite « Scarlet ware » (« céramique écarlate »), peinte avec des motifs rouges, sur un fond clair, beige. Les représentations sont généralement des motifs géométriques, naturalistes, mais il existe aussi des représentations humaines. La haute vallée de la Diyala a livré plusieurs forteresses construites à cette période, comme celle de Tell Gubba et Tell Maddhur dans le Djebel Hamrin ; il s’agit peut-être d’établissement créés par les habitants de la région aval dans le but de contrôler la partie amont. En haute Mésopotamie, la culture de Ninive V succède à celle de Gawra. Elle s’étend de Nuzi (Yorghan Tepe) jusqu’au Triangle du Khabur. Dans le sud-ouest iranien, la civilisation proto-élamite, marquée par un art et une écriture originaux, disparaît vers le début du IIIe millénaire et l’habitat sédentaire recule dans cette région. Dans le Luristan voisin, les populations développent une métallurgie très élaborée.

La basse Mésopotamie

La région qui occupe une place prépondérante dans le Proche-Orient du IIIe millénaire est le sud mésopotamien, grâce à l’épanouissement de la civilisation sumérienne, sur les bases posées par la civilisation d’Uruk dont elle est l’héritière. Cette région se partage entre un peuplement sumérien dominant au sud, et un peuplement sémitique qui prend du plus en plus de poids plus on va vers le nord ; cela préfigure la distinction entre pays de Sumer et d’Akkad qui apparaît dans les textes des périodes suivantes. Cette région s’est développée grâce à l’agriculture irriguée, qui est la plus productive de tout le Proche-Orient, et a permis l’épanouissement d’une civilisation très urbanisée : on a pu estimer un maximum de ¾ de population urbaine pour le DA III à Sumer, ce qui marque un apogée ; dès le DA I on est au-dessus des 50 %[2]. Cela va de pair avec l’organisation politique de la région, autour de ce qu’on a appelé les « cités-États », regroupées autour d’un ou plusieurs gros centres urbains dominant un réseau urbain allant jusqu’aux petits bourgs ruraux. Les sources nous montrent des conflits récurrents entre royaumes voisins, notamment entre Umma et Lagash. Cette région est le foyer de l’écriture, et les Sumériens en font une utilisation importante, comme l’ont confirmé les fouilles d’Uruk, Ur, Nippur, Shuruppak, et même Abu Salabikh dans une région à fort peuplement sémite, mais où on écrit surtout en sumérien.

La haute Mésopotamie et la Syrie centrale

La haute Mésopotamie et la région du moyen Euphrate comptent plusieurs sites importants, qui se développent durant la période de la culture à céramique métallique, succédant à la culture de Ninive V[3]. Apparaissent alors des sites urbains, caractérisés par leur forme circulaire, dont l’exemple le plus représentatif est Tell Chuera, mais aussi Tell Beydar ; d’autres sites importants se développent dans la Djézireh comme Tell Brak (Nagar), Tell Mozan, Tell Leilan. La grande cité (elle aussi de forme circulaire) de Mari, sur le moyen Euphrate, est fondée au DA I, apparemment ex nihilo, et dès le début elle serait destinée à contrôler la région alentour, notamment avec un réseau de canaux très élaborés[4]. Elle reste une des villes majeures du Proche-Orient au cours de cette période, connue en basse Mésopotamie et longtemps suzeraine d’Ebla au XXIVe siècle. Les archives de cette dernière cité, capitale d’un royaume important au DA IIIB (mais dont les fouilles ont livré peu de bâtiments de cette période)[5], montrent que l’état et l’écriture sont très développés dans cet ensemble régional qu’on a longtemps perçu comme marginal. Les territoires dominés par les royaumes sont plus vastes que dans le sud mésopotamien, mais le peuplement y est beaucoup moins dense. Si l’influence sumérienne se fait de plus en plus forte à Mari et Ebla au cours de la période, leur culture présente néanmoins des caractères très originaux.

Le Levant

Sur la côte levantine le site de Byblos connaît une grande expansion à cette période, et est en contact très poussés avec l’Égypte (mais il n’est pas mentionné dans les archives d’Ebla). Le sud du Levant est une région moins urbanisée[6] : les sites les plus importants, Yarmouth, Arad, Tell el Farah, Megiddo sont plus petits que ceux que l’on trouve dans la région du moyen Euphrate, et leur équilibre semble plus précaire comme le montre le fait qu’ils sont souvent abandonnés vers 2 500-2 400.

Le plateau iranien

La situation dans la partie occidentale du plateau iranien est plus floue en l’absence de sources écrites locales, tandis que l’archéologie n’a encore exploré que peu de sites de cette période et que beaucoup de ceux connus par les sources mésopotamiennes n’ont pas été identifiés. Les textes de la région voisine indiquent pourtant qu’on y trouve des puissances politiques notables avec lesquelles les rois de basse Mésopotamie ont eu à composer. Les légendes relatives aux anciens rois d’Uruk font référence aux conflits les opposant au royaume d’Aratta, non identifié (peut-être dans la région de Jiroft). Dans l’ensemble élamite[7], la puissance qui affirme sa domination au début de la seconde moitié du IIIe millénaire est Awan, qu’il faut peut-être chercher dans le sud du Luristan. Le grand site de Suse (niveau IV) constitue le lien entre cet l’ensemble culturel élamite (et plus largement les cultures du plateau iranien) et celui de basse Mésopotamie. Un autre royaume important, celui de Hamazi, est sans doute localisé plus au nord d’Awan, mais on ne sait presque rien sur lui. Vers la fin de la période apparaît une autre entité politique, Marhashi, peut-être à l’est de l’Élam. Plus loin à l’est se trouvent des régions importantes dans les circuits commerciaux « internationaux », puisqu’on y extrait de l’étain (en Iran central ou dans l’Hindu Kush) et du lapis-lazuli (notamment autour du site de Shortughai en Bactriane).

Échanges

S’il est loin d’être un ensemble homogène, le Proche-Orient du IIIe millénaire n’est cependant pas un espace fragmenté entre différentes cultures s’ignorant mutuellement. Les réseaux de relations tissés aux périodes précédentes sont toujours très actifs, même s'il ne faut évidemment pas les survaloriser, les preuves de contacts à notre disposition concernant avant tout les élites sociales.

Le matériel archéologique livré par les sites de cette période atteste de la persistance d'un réseau d'échanges dans lesquels leurs habitants sont intégrés[8]. Les tombes royales d'Ur comportaient des objets réalisés dans des matériaux provenant de régions souvent lointaines, tant il est vrai que la basse Mésopotamie est pauvre en matières premières : métaux venus des régions montagneuses voisines, lapis-lazuli d’Afghanistan, qui se retrouve en abondance en Mésopotamie et plus à l’ouest ; certains objets en cornaline semblent même provenir de la vallée de l’Indus[9]. À l’inverse, des statues dans un style mésopotamien se retrouvent dans des sites du golfe Persique et en Syrie du nord, plutôt dues à des influences culturelles qu’à des échanges. Les fouilles d’Ebla ont quant à elles livré des objets provenant d’Égypte, dont l’influence est néanmoins plus forte sur la côte, avant tout à Byblos qui devient alors le port privilégié des Égyptiens au Levant.

Certains types d’objets ont une diffusion très vaste. C’est le cas des vases en chlorite réalisés sans doute dans le Kerman en Iran oriental (région de Jiroft), attestés à Mari, sur de nombreux sites de basse Mésopotamie, dans le Golfe persique, le plateau iranien, jusqu’à Mohenjo-Daro dans la vallée de l’Indus ; ou encore des perles en cornaline de l’Indus retrouvées dans le Golfe et en Mésopotamie.

La diffusion du système d’écriture mis au point en basse Mésopotamie dans des sites situés plus au nord comme Ebla et Tell Beydar, avec la langue sumérienne et aussi l’adaptation de l’écriture à des langues sémitiques (akkadien, éblaïte) montrent également l’importance des échanges culturels à cette époque.

Les inscription royales de Lagash, mais aussi les événements rapportés par la Liste royale sumérienne rédigée à la fin du IIIe millénaire (et donc sujette à caution) semblent indiquer que les rivalités politiques peuvent s’étendre sur des longues distances : les rois de basse Mésopotamie affrontent ainsi ceux de l’ouest du plateau iranien ou de haute Mésopotamie. Plus pacifiquement, les archives du palais d’Ebla montrent que les souverains de cette cité avaient des relations diplomatiques avec ceux de Kish et de Hamazi (mais aucune preuve de contact avec des rois sumériens). Les trouvailles d’objets inscrits aux noms des pharaons Khéphren et Pépi Ier indiquent peut-être même des relations diplomatiques avec l’Égypte, mais cela reste très hypothétique.

Culture matérielle

Sur de nombreux sites ont été mis au jour des niveaux des Dynasties archaïques. Là aussi à une connaissance précoce de sites de basse Mésopotamie et de la Diyala (Uruk, Ur (Sumer), Eridu, Shuruppak, Abu Salabikh, Kish, Khafadje, Tell Asmar) ont succédé les fouilles de sites plus au nord, dans la Djézireh (Tell Chuera, Tell Brak, Tell Beydar, Tell Leilan), et en Syrie (Ebla, Mari), qui ont contrebalancé la vision « mésopotamo-centrée » qu’on se faisait de cette période, sans pour autant remettre en cause la prééminence du pays de Sumer, dont l'art les a influencé de manière notable[10].

Architecture

Le matériau de base : la brique d'argile

La période du DA I se caractérise au niveau architectural par la mise au point de briques particulières, dites « plano-convexes », du fait de leur face bombée. Elles avaient sûrement pour fonction de faire gagner du temps, puisqu’elles sont moins bien confectionnées que les briques rectangulaires plates, mais disposées dans un appareil spécifique, en « arêtes de poisson », servant de remplissage alors que pour les extrémités du mur on utilise des briques classiques, ce qui permettait de monter des murs plus rapidement. Les briques courantes sont constituées de deux modèles mis au point à la fin de la période d'Uruk : les petites briques carrées (en allemand Riemchen), et les grandes briques servant pour faire des terrasses (Patzen). Les briques « plano-convexes » disparaissent à la période d'Akkad.

Urbanisme

L’urbanisme de cette période est connu grâce à la fouille de quartiers résidentiels dans quelques cités. Les cas les mieux connus sont ceux des cités de la Diyala, Khafadje et Tell Asmar (la future Eshnunna). Ils présentent un habitat très resserré, constitué de maisons de tailles diverses : les plus simples sont constituées d’un espace central ouvrant sur quelques autres de plus petites salles, et les plus vastes, habitées par les plus aisés, y ajoutent d’autres pièces annexes. Le parcellaire est généralement stable, mais peu connaître des changements brusques, comme c’est le cas à Khafadje après un grand incendie au début du DA III : on constitue sur les ruines un quartier protégé par une enceinte intérieure (« quartier muré »). Cela montre un exemple d’habitat planifié, attesté également sur le tell principal d’Abu Salabikh, autre site dans lequel les résidences sont très bien documentées. Les maisons y sont très similaires : organisées autour d’un espace central carré d’où on accède à deux pièces disposées en équerre, chacune ayant ses propres petites salles adjacentes.

Les temples et les palais

Les temples et les palais de cette période ne sont pas tous aisément identifiables, puisque seule une minorité d’entre eux présente un plan spécifique. C’est le cas des « temples ovales » de Khafadje, el-Obeid et Lagash (el-Hiba), datant des DA II et III. Ils doivent leur nom à l’enceinte ovale qui les sépare du reste de la ville, et leur centre est occupé par un temple construit sur une terrasse (seule cette dernière ayant survécu à l’épreuve du temps). Les autres temples de cette période ne présentent pas un plan spécifique. On en a identifié avec plus ou moins de certitudes à Tell Asmar, Nerebtum dans la vallée de la Diyala, et aussi à Nippur[11]. Les bâtiments identifiés comme des temples sur les sites de la Djézireh (Tell Chuera, Tell Mozan), présentent plus de traits communs ; ce sont de petits édifices de forme rectangulaire, parfois avec une petite salle à leur extrémité.

Le cas des palais est identique : on ne distingue pas de type architectural commun permettant d’identifier clairement un bâtiment servant de résidence à un souverain[12]. Il est clair que ces édifices avaient un étage, et donc les ruines qui peuvent être fouillées sont celles du rez-de-chaussée. Les deux palais de Kish, A et P, sont les plus connus. Le premier est constitué autour de deux bâtiments accolés l’un à l’autre, celui du nord étant le plus vaste, jouxtés par une porte monumentale. Le palais P (ou « planoconvexe ») est caractérisé par sa forme triangulaire et une enceinte très épaisse. Dans ces deux cas, on n’arrive pas à identifier la fonction des pièces. Les seuls palais clairement identifiables comme tels, avec une organisation interne cohérente, se trouvent sur des sites situés plus au nord. Le palais royal de Mari du niveau DA III, bien plus grand que celui des autres cités (signe de la puissance des rois mariotes), a la particularité de comporter un temple en son sein, l’ « enceinte sacrée », au sud-est. Le palais de Tell Beydar, construit au début du DA III et remanié deux fois par la suite, peut-être destiné à servir à un roi local avant l’incorporation de la ville dans le royaume de Nagar, est organisé autour de trois grandes salles : deux pièces rectangulaires, pièce un espace central carré. Ce plan est semblable à celui qui se généralise à la période amorrite (début du IIe millénaire), qui pourrait donc bien trouver un prototype à Tell Beydar[13]. La seconde salle rectangulaire est considérée comme étant la salle du trône ou une salle de réception.

Sépultures

Les pratiques funéraires de la période sont dominées par le cas des tombes royales d'Ur, qui sont pourtant uniques en leur genre, et ne représentent en rien les coutumes funéraires courantes en basse Mésopotamie. Divers cimetières plus classiques ont été mis au jour, à Abu Salabikh, Kish, Khafadje, à Suse ainsi qu’à Kheit Qasim dans le Djebel Hamrin. Les sépultures sont généralement regroupées dans des nécropoles, mais parfois on enterre les défunts sous leur maison. On y trouve des tombes modestes, généralement individuelles (quelques unes sont collectives à Abu Salabikh), mais les plus marquantes sont celles présentant un matériel funéraire plus riche ou bien avec des marqueurs symboliques les distinguant clairement des autres. Des tombes riches ont été exhumées dans le « cimetière Y » de Kish et à Suse, qui ont fourni un matériel de prestige : armement, harnais, et même un char à Suse.

Mais cela reste bien modeste comparé aux impressionnantes tombes découvertes à Ur par Leonard Woolley en 1927[14]. Elles se trouvent au cœur d’une très vaste nécropole de plus de 1 800 tombes, où elles se distinguent par leur construction, la richesse du matériel archéologique qu’on y a retrouvé, et évidemment les morts ayant accompagné les plus importants défunts enterrés. Les tombes les plus marquantes sont celles des rois Meskalamdug et Akalamdug, et celle de la reine Pu-abi. Mais une vingtaine d’autres tombes ont également livré des objets riches, mais n’étaient pas destinées à des rois. La majorité des tombes étaient destinée à des personnes plus modestes, le matériel funéraire y était simplement constitué de céramiques. Une sorte de « couche moyenne », moins nombreuse, se distingue par la présence d’objets métalliques dans les sépultures. On voit donc bien un processus de différenciation sociale se mettre à l’œuvre, comme dans les autres nécropoles de la période.

Sculpture

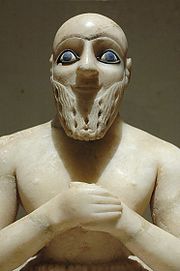

Les sculpteurs de basse Mésopotamie et de la vallée de la Diyala ont réalisé des sculptures en ronde-bosse d’un style caractéristique, qui a influencé leurs homologues des régions voisines. Quelques œuvres connues ont été exhumées dans la vallée de la Diyala, ainsi des statues d’orants à Tell Asmar, retrouvées dans ce qui semble être un temple ; les personnages sont représentés debout, les mains jointes en posture de prière. D’autres statues de la période présentent des personnages assis, mais la posture de dévotion est similaire. Les personnages masculins sont souvent vêtus d’une jupe particulière, appelé kaunakès, qui peut être uni, ou avec des franges. Les personnages représentés, quand on peut les identifier, sont des notables, ou bien des souverains, dont l’apparence se distingue mal de celle de leurs sujets.

Des statues semblables ont été retrouvées à Tell Chuera dans la Djézireh. On en a également mis au jour beaucoup à Mari, par exemple la statue de l’intendant Ebih-Il, en albâtre, sans doute la plus remarquable. À côté de ces œuvres marquées par un forte influence sumérienne, d’autres présentent une plus grande originalité dans leur exécution.

L’art des Dynasties archaïques est aussi caractérisé par la réalisation de bas-reliefs sur des plaques en pierre perforées, dont l’usage est inconnu. Une des plus fameuses est celle représentant le roi Ur-Nanshe de Lagash avec sa famille, retrouvée à Girsu. Celle de Dudu, prêtre de Ningirsu dans la même cité sous Entemena, représente des animaux mythologiques, comme l’aigle léontocéphale. Des œuvres du même type se retrouvent dans la plupart des sites de basse Mésopotamie et de la Diyala.

Métallurgie

Les Sumériens étaient les plus brillants métallurgistes de leur temps. Leur niveau technique était sans égal dans le Proche-Orient de l’époque. Ils ont ainsi une grande maîtrise de la technique de la cire perdue, ainsi que de divers alliages. Ils travaillaient l’or, l’argent, le cuivre, le bronze, le plomb, l’électrum. Les tombes des notables des Dynasties archaïques ont livré de nombreux objets en métal : vaisselle, armes, bijoux, statuettes, etc. Les plus remarquables sont les objets en or retrouvés dans les tombes d’Ur : vases, coupes, colliers avec divers ornements ; la parure de la reine Pu-abi et la couronne de Meskalamdug montrent bien le niveau de maîtrise atteint par les artisans sumériens. De nombreux vases en métal ont été exhumés dans les sites de basse Mésopotamie, comme le vase en argent d’Entemena de Lagash.

Glyptique

La variété de thèmes gravés sur les sceaux-cylindres de la période d'Uruk s’est réduite au début du IIIe millénaire, pour se consacrer avant tout à la représentation de thèmes mythologiques et cultuels[15]. Les combats d’animaux réels ou mythologiques, les héros maîtrisant des animaux sont récurrents, et leur sens exact nous échappe. Les animaux imaginaires les plus courants sont le taureau androcéphale, l’homme-taureau maîtrisant les animaux, l’homme scorpion ; on trouve aussi beaucoup d’aigles, des lions. P. Amiet veut voir dans certaines de ces figures des attributs des dieux. Certains personnages anthropomorphes sont vraisemblablement des dieux, portant la tiare à cornes bovines symbolisant leur divinité. On pense également voir dans certains sceaux des représentations du souverain, semblables à la figure du « roi-prêtre » courante dans l’art de la période d’Uruk.

Les sceaux-cylindres des Dynasties archaïques sont les premiers à porter des inscriptions mentionnant le nom de leur possesseur.

Les États des dynasties archaïques

La période des dynasties archaïques est marquée par une très grande fragmentation politique. La basse Mésopotamie après le milieu du IIIe millénaire est ainsi divisée entre plusieurs cités-États : Ur, Uruk, Lagash, Umma, Shuruppak, Adab, Nippur, peut-être Larak, dans le pays sumérien, et Kish et Akshak, voire Sippar en pays sémite. Il ne s’agit pas de pays organisés autour d’une seule cité, car ils en comptent plusieurs. Le mieux connu, Lagash, est organisé autour de sa capitale éponyme et d’une seconde cité importante, Girsu, ainsi que d’un centre secondaire, Nigin. Umma comprend dans son territoire la cité de Zabalam, Ur possède Eridu, et Uruk doit dominer Larsa et Bad-tibira. En dessous de ces grandes villes se trouvent des établissement de moindre importance, du gros bourg jusqu’au hameau, maillant un terroir agricole irrigué. Les États de la Djézireh et de la Syrie sont moins bien connus, mais de mieux en mieux. Leurs structures sont plus proches qu’on ne l’avait imaginé de celle des États du sud mésopotamien.

Nos informations sur l'organisation des États de cette période proviennent avant tout de sources écrites[16]. Or celles-ci sont majoritairement datées de la période du DA III, surtout du DA IIIB, durant les années précédant les conquêtes de Sargon d'Akkad. C'est notamment le cas des archives de Girsu et Ebla, les deux plus gros corpus de la période. Les textes retrouvés à Shuruppak et Abu Salabikh datent quant à eux du DA IIIA. Certaines tablettes d'Ur remontent au DA I.

Structures des États archaïques

Les structures internes des cités-États mésopotamiennes sont surtout documentées par les archives de Girsu, valant pour l’extrême fin de la période. Ce sont elles qui ont servi de base aux différentes hypothèses sur l’organisation des ces États, notamment celle des cités-temples, voyant dans Lagash un État théocratique, qui s’est avérée erronée.

Le pouvoir royal

Les cités-États sont dirigées par des rois, nommés de trois façons différentes : EN, ENSÍ et LUGAL. Le sens exact de ces trois termes et les rapports entre eux ont été longuement discutés, sans que l’on soit arrivé à un consensus. EN (« seigneur »), attesté à Uruk, mais également à Ebla, semble avoir une connotation religieuse (il sert aussi à désigner un grand prêtre). On a souvent pris cela pour l’héritage d’une période où le pouvoir était exercé par un « roi-prêtre », hypothèse séduisante mais difficile à prouver, rien n’indiquant clairement que le pouvoir ait été plus religieux avant la période historique (durant laquelle il présente toujours une nature religieuse, pas moins affirmée qu’au Dynastique archaïque). Le titre d’ENSÍ, porté par les rois de Lagash, semble noter la soumission du roi humain à la divinité tutélaire du royaume, qui en est le véritable souverain (on peut traduire ce terme par « vicaire »). Le titre LUGAL, porté notamment par les rois de Kish et d'Umma, signifie « grand homme », donc l’homme fort de l’État, et a moins de connotations religieuses. C’est ce terme qui sert à désigner le roi aux périodes ultérieures.

Quoiqu’il en soit, en dépit de ces différents termes servant à la désigner, la fonction royale est homogène : c’est clairement un seul homme qui domine les États archaïques, au moins au DA III. L’idée de l’existence d’une « démocratie primitive » auparavant, qui s’appuie sur la présence d’assemblées (UKKIN) aux attributions inconnues dans certains textes, repose sur des arguments loin d'être convaincants. On voit le pouvoir de plus en plus fort exercé par le pouvoir royal au cours de la période se manifester dans la richesse des tombes royales d'Ur (DA IIIA), dont les rois se font accompagner par des dizaines de serviteurs après leur mort, signe de l’état de soumission extrême dans lequel ceux-ci se trouvaient. Mais c’est un cas unique en Mésopotamie. Le pouvoir royal se manifeste aussi dans la production d’un art spécifique, très bien représenté à Girsu.

Relief votif perforé d'Ur-Nanshe de Lagash, commémorant la construction d'un temple, musée du Louvre

Relief votif perforé d'Ur-Nanshe de Lagash, commémorant la construction d'un temple, musée du Louvre

L’idéologie royale traditionnelle de Mésopotamie apparaît pour la première fois clairement dans les documents de cette période. La soumission du roi aux dieux apparaît notamment dans les réalisations artistiques retrouvées à Girsu montrant la prééminence du dieu Ningirsu. Le rôle du roi y est organisé autour de deux grands axes : construire et combattre pour les dieux. Les inscriptions commémorent donc les réalisations architecturales entreprises par les souverains, et leurs victoires militaires. Avec Urukagina apparaît également le prototype du roi rétablissant la justice dans son royaume, qui connaît par la suite une longue postérité.

L'encadrement de la société et l'économie par le palais et le temple

Les cites-États sont organisées autour de deux grandes institutions : le palais et le temple. Il est possible qu’il en ait existé d’autres. À Shuruppak, un des rares cas pour lequel on soit documentés sur ce point en dehors de Lagash, les deux institutions cohabitant sont ainsi le palais (É.GAL) et le É.URU, connue uniquement pour cette cité, ayant apparemment des fonctions de production[17]. Pour le reste, ce sont surtout les archives de temples qui sont documentées, dans les quelques cas où on arrive à identifier l’institution d’où proviennent les archives dont on dispose. C’est le cas du temple de Nanna d’Ur au DA I, et surtout du temple de la déesse Bau de Girsu pour le DA IIIB, lot d’archive le plus fourni de toute la période[18]. Il ne s’agit pas à proprement parler des archives d’un temple, puisque c’est en fait le domaine placé sous la direction de la reine de Lagash, identifiée à la déesse Bau. Son époux Urukagina semble en effet avoir tenté d’intégrer les domaines des temples à ceux du palais. Un lot de textes provenant sans doute du temple d'Inanna à Zabalam (royaume d'Umma) datant de l'extrême-fin du DA IIIB a également été retrouvé[19].

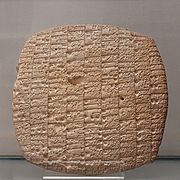

Tablette des archives du temple de Bau, sur la distribution de rations d'entretien, Musée du Louvre.

Tablette des archives du temple de Bau, sur la distribution de rations d'entretien, Musée du Louvre.

On voit ainsi fonctionner des États essentiellement autour de grandes institutions, la propriété privée n’étant pas documentée (bien qu’on ait des doutes sur un lot d’archives de Shuruppak), et considérée comme minoritaire ou inexistante. Les palais et les temples organisent la production, emploient la population dans les activités agricoles, l’élevage, l’artisanat, le commerce, et les rétribuent en rations d’entretien, en grain (pour la nourriture), huile (pour les soins corporels) et laine (pour se vêtir).

La situation en Syrie et dans la Djézireh

Les structures des États de haute Mésopotamie et de Syrie ne semblent pas différer grandement de ce modèle. Les archives d’Ebla, où le roi porte le tire d’EN en sumérien et malikum en éblaïte, montrent assez bien l’organisation de l’administration centrale de ce royaume. Il est assisté par un « vizir », qui porte le titre de LUGAL, fonction qui prend de plus en plus d’importance jusqu’à récupérer une partie des prérogatives du roi. Le palais gère les distributions destinées aux personnages importants du royaume. Les temples ne sont pas des organismes disposant de domaines et de dépendants en Syrie du nord à la différence de la basse Mésopotamie, et c'est le palais royal qui prend en charge les principales dépenses du culte. Les archives de Tell Beydar documentent quant à elles un centre provincial du royaume de Nagar, dans la Djézireh[20]. Elles proviennent pour la plupart d’une institution, qui organise là aussi le travail sur le territoire qu’elle dirige, et rétribue ses dépendants en rations de grains. On y note l’importance de l’élevage ovin et caprin, grande activité de la haute Mésopotamie.

Rapports entre les États

Une « amphictyonie » sumérienne ?

Existait-il à un niveau supérieur une organisation englobant les cités-États de basse Mésopotamie, en dépit de la diversité politique qui caractérise la période des Dynasties archaïques ? Il y avait apparemment une véritable conscience de constituer un ensemble culturel, appelé le « Pays » (KALAM). On a parfois même parlé d’ « amphictyonie » de cités sumériennes, comme pour la Grèce antique. Cela s’appuie notamment sur la présence dans les tablettes d’Ur datant du DA I d’impression de sceaux-cylindres portant des signes représentant des cités (on en trouve aussi à Djemdet Nasr, Uruk et même Suse)[21]. Certains scellés présentant les signes de plusieurs cités, on y a vu un scellement commun, donc une sorte de ligue. Piotr Steinkeller a ainsi postulé l’existence d’un système associant les cités dans le stockage et la livraison de biens pour les grands temples de Sumer (ce qui rappelle le système du BALA de la Troisième dynastie d’Ur)[22]. Auparavant, Thorkild Jacobsen avait proposé qu’une telle « ligue sumérienne » ait été organisée autour d’un centre religieux principal, en l’occurrence Nippur, cité du grand dieu Enlil[23]. Si une organisation de cette sorte a bien existé, elle devait donc avoir un fondement religieux. Mais d'autres explications à ces sceaux, non politiques, ont également été avancées[24].

Guerre et paix

Apparaissent aussi les premières traces de relations diplomatiques : ainsi, un clou d’argile mentionne l’alliance fraternelle entre Entemena de Lagash et Lugal-kinishe-dudu d’Uruk vers 2500. Dans le groupe des rois de Mésopotamie méridionale, certains ont pu se voir reconnaître une sorte d’hégémonie. Pour le règlement d'un conflit entre Lagash et Umma, on a fait appel vers 2600 au roi Mesalim de Kish qui sert d’arbitre. Il semble en effet que les souverains de cette cité aient exercé une sorte de prééminence à un moment donné, et parfois le titre de « roi de Kish » est repris par les souverains d’autres États pour marquer leur ambition hégémonique.

Nous avons des échos sur les rapports conflictuels qu’entretiennent ces royaumes entre eux. Ils nous parviennent de récits légendaires postérieurs, notamment ceux mentionnant les conflits en Agga de Kish et Gilgamesh d’Uruk, et aussi de la Liste royale sumérienne, qui présente une succession de dynasties s’achevant chacune par la chute de la cité face à un rival victorieux[25]. Pour ce qui concerne les sources de la période, nos renseignements viennent des archives de l’État de Lagash (absent de la Liste royale sumérienne). Cette cité est en conflit récurrent avec son voisin occidental, Umma, à qui elle dispute la possession d’un terroir irrigué, le GU.EDEN.NA[26]. Cette lutte séculaire est marquée par plusieurs changements de rapports de force. Les inscriptions des rois de Lagash mentionnent également des guerres contre d’autres royaumes de basse Mésopotamie, et aussi extérieurs Mari, Subartu, Élam). Ces conflits montrent l’affirmation progressive de puissances politiques qui ont tendance à dominer de façon plus durable la basse Mésopotamie : Eannatum de Lagash, qui défait plusieurs rois de la région et même ceux de Mari et d’Élam vers 2450 ; Enshakushana d’Uruk qui s’empare de Kish et fait prisonnier son roi Enbi-Ishtar vers 2430 ; et surtout Lugal-zagesi, roi d’Umma, qui soumet toute la basse Mésopotamie vers 2450 et préfigure la domination impériale mise en place par Sargon d'Akkad, qui le défait vers 2340 et met fin à la période des cités-États.

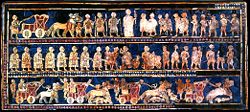

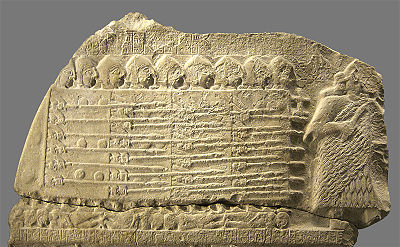

Les techniques de combat de l’époque nous apparaissent dans deux documents exceptionnels : l'étendard d'Ur (trouvé dans les tombes royales de cette ville) et la Stèle des vautours d’Eannatum de Lagash (retrouvée à Girsu). Ils montrent une armée organisée autour d’une sorte de phalange compacte, constituée par des fantassins lourdement équipés, armées de longues lances et protégés par de grands boucliers. L’armement été aussi constitué de haches, masses d'armes, poignards, épées à lame courbe (harpè), et curieusement l’arc n’apparaît pas dans les représentations militaires (mais on en voit pour la chasse). Il existe aussi des chars de guerre, tirés par des ânes ou onagres. On privilégie donc le combat rapproché, les troupes étant alors peu mobiles.

L'apport des archives d'Ebla

Les rapports entre États de Syrie de la fin des Dynasties archaïques sont bien documentés grâce aux fouilles d'Ebla, qui ont livré les seules archives royales disponibles pour la période. Elles nous renseignent sur les relations diplomatiques entretenues par les rois de cette cité. Pour la période qu’elle documentent, trois grands États dominent cette région : Mari, Nagar, et Ebla. Cette dernière est encore soumise à un lourd tribut payé à Mari dans les plus anciennes archives disponibles, mais elle finit par l’alléger considérablement, après un conflit victorieux[27]. En tout cas Mari semble être le royaume le plus puissant. Les rois d’Ebla ont eux aussi des vassaux, comme Emar, et Abarsal, cité non localisée mais connue par le traité de paix qu’elle conclut avec Ebla, le plus ancien qui ait été retrouvé écrit. Les relations des rois éblaïtes avec Nagar sont pacifiques : échanges de cadeaux, et mariage entre la fille du roi d’Ebla et le fils de son homologue. Les archives d’Ebla ont également conservé des traces d’échanges épistolaires avec les rois de Kish et de Hamazi.

Religion

Bien que de nombreuses archives de cette période proviennent de temple, elles sont surtout consacrées à la gestion de ces organismes, et nous en apprennent peu sur le culte et le religieux des Dynasties archaïques. Aucun texte mythologique ne nous est parvenu pour cette époque : ils sont rédigés dans le courant de la fin du IIIe millénaire, mais on considère sans risque qu'ils décrivent des mythes déjà existants au moins à la fin du DA. Les textes nous renseignant sur la religion concernent le culte (les offrandes aux dieux). On peut également faire appel aux découvertes archéologiques, et à l'iconographie, malgré des difficultés de compréhension souvent insurmontables. Ce que l'on voit pour cette période concernant le religieux porte avant tout sur les dieux. Le personnel religieux est très mal connu.

Géographie divine

Les dieux des Dynasties archaïques étaient souvent identifiés à un territoire précis. En basse Mésopotamie, ils sont vénérés dans des cités, abritant leur temple principal. Certains dieux sont même appelés « maître » d'une ville : Ningirsu est le « seigneur de Girsu », Inshushinak est celui de Suse. Chaque ville tend donc à avoir « sa » divinité, et chaque royaume aussi. La divinité tutélaire est perçu comme le véritable maître de la cité, le souverain n'étant que son représentant terrestre (c'est le sens que recouvre le titre ENSI, « vicaire »).

Le cas le mieux connu est celui de l'État de Lagash. Sa capitale religieuse n'est pas la ville éponyme, mais Girsu, dont le dieu, Ningirsu, est la divinité principale du royaume. Sur la Stèle des vautours, Eannatum attribue sa victoire contre Umma à son dieu, qui est représenté en train d'emprisonner ses ennemis dans son filet. Bau, la parèdre de Ningirsu, a son temple dans cette même ville. Sa sœur Nanshe a son temple principal à Nigin. On voit donc une véritable famille divine être vénérée à Lagash.

La cité rivale de Lagash, Umma, avait pour dieu principal Shara. Enki (en sémite Ea) est à Eridu, le dieu-soleil Utu (Shamash) est à Sippar et Larsa, le dieu-lune Nanna (Sîn) à Ur, le dieu-guerrier Zababa à Kish, Dumuzi à Bad-tibira, Nisaba à Èresh, etc. Nippur est le lieu de culte d'Enlil et de son fils Ninurta. La déesse Inanna (Ishtar) est vénérée dans l'Eanna à Uruk, le dieu du Ciel An dans le quartier de Kullab de la même cité (ces deux localités étant considérées comme ayant été distincte à l'origine avant de se fondre dans une même ville).

Cette situation se retrouve en dehors de basse Mésopotamie. Ebla a ainsi pour divinité tutélaire Kura, le dieu de l'Orage Adda dispose d'un grand sanctuaire à Alep, le dieu de la végétation Dagan à Tuttul. La déesse principale de Byblos est la « Dame de Byblos » (Bala'at Gubal), dont le temple s'agrandit à cette période. Une situation similaire prévaut en Élam, à ce que l'on voit dans les textes de la période suivante : Humban et Pinikir semblent être les dieux d'Awan, la déesse Kiririsha vient de Liyan.

Ébauche d'un panthéon

Malgré cette distinction, qui reflète les forts particularismes locaux existant en basse Mésopotamie, un panthéon se forme, quoiqu'imparfait, regroupant les principales divinités sumériennes. Il apparaît plus clairement aux périodes suivantes. Les divinités ne sont en effet pas limitées à leur territoire, et les plus importantes ont un rayonnement très étendu géographiquement.

Le panthéon mésopotamien est dominé par trois dieux : An est considéré comme le père des dieux, il joue un rôle de patriarche ; mais c'est son fils Enlil qui est le véritable roi des dieux ; Enki, quant à lui, joue avant tout sur ses capacités intellectuelles, c'est le conseiller avisé. Ces trois dieux ont donc chacun une forme différente d'autorité.

Trois autres divinités se détachent ensuite : Nanna, Utu, et Inanna. Ce sont trois divinités liées aux astres, Inanna étant également considérée comme la planète Vénus. Cette déesse est vénérée dans de nombreses cités mésopotamiennes, en dehors d'Uruk ; elle dispose de temples importants à Zabalam, Kish (Mésopotamie), plus tard Akkad. Elle tend à devenir la déesse par excellence, éclipsant toutes les autres, même si Ninhursag ou Nisaba ont encore une place importante à cette période.

Certains de ces grands dieux se retrouvent jusqu'en Syrie, comme le montrent les textes d'Ebla : Enlil, Enki, Utu. Inanna est assimilée à Ashtart. Mais les dieux régionaux Dagan et Adda ont une forte personnalité, et le premier est également mentionné en basse Mésopotamie.

Le culte

Le temple est considéré comme le lieu de résidence de la divinité : c'est sa « maison » (sumérien É). Il est incarné dans une statue qui se trouve dans le sanctuaire. Celle-ci assure sa présence réelle, et on lui rend les hommages dus au dieu : on la nourrit, on la lave, on l'habille. C'est le clergé qui est chargé de cela, au cours de cérémonies ritualisées, les fidèles n'ayant accès à la partie du temple où se trouve la statue. La dévotion de ces derniers se voit dans les offrandes qu'ils font aux dieux, attestées notamment par des tablettes de listes de présents, ainsi que de nombreux ex-voto (statues, stèles, vases, armes, etc.), parfois dédicacés, retrouvés dans des temples. Les souverains entretenaient un rôle privilégié avec les dieux, et donnaient les offrandes les plus prestigieuses, assuraient la restauration ou la construction des édifices sacrés.

Notes

- ↑ M. lormier, Stratigraphies comparées au IIIe millénaire au pays de Sumer. Etudes de cas de Kish, Nippur et des cités de la vallée de la Diyala, éditions UVSQ, 2008

- ↑ R. McC. Adams, Heartland of Cities. Surveys of Ancient Settlement and Land Use on the Central Floodplain of the Euphrates, Chicago, 1981¨, p. 194

- ↑ En Syrie, Aux origines de l'écriture, Louvain, 1997

- ↑ J.-C. Margueron, Mari : métropole de l'Euphrate au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C., Paris, 2004

- ↑ (it) Ebla, alle origini della civiltà urbana, Milan, 1995 ; P. Matthiae, Aux origines de la Syrie, Ebla retrouvée, Paris, 1996

- ↑ P. de Miroschedji, L'urbanisation de la palestine à l'âge du Bronze Ancien, Londres, 1989

- ↑ (en) François Vallat, Elizabeth Carter, R. K. Englund, Mirjo Salvini, Françoise Grillot-Susini, Sylvie Lackenbacher, « Elam », in Encyclopædia Iranica en ligne, 1998 ; (en) D. T. Potts, The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, Cambridge, 2004

- ↑ (en) J. Aruz (éd.), Art of the first cities, the Third millennium B.C. from the Mediterranean to the Indus, New Haven et Londres, 2003 [1]

- ↑ (en) R. L. Zettler, L. Horne (éds.), Treasures from the royal tombs of Ur, Philadelphie, 1998

- ↑ Aperçu général dans J.-L. Huot, Une archéologie des peuples du Proche-Orient, t.I, Des peuples villageois aux cités-États (Xe-IIIe millénaire av. J.-C.), 2004, p.105-135 et 154-172

- ↑ Ö. Tunca, L'architecture religieuse protodynastique en Mésopotamie, Louvain, 1984

- ↑ J.-C. Margueron, Recherches sur les palais mésopotamiens de l'Âge du Bronze, Paris, 1982

- ↑ M. Lebeau et A. Suleiman (dir.), Une cité du Bronze ancien en Jezireh syrienne : 10 ans de travaux (1992–2002), Damas, 2005, p. 15-17 [2]

- ↑ (en) L. Woolley (dir.), The Royal Cemetery: A Report on the Predynastic and Sargonid Graves Excavated Between 1926 and 1931, Philadelphie, 1934 ; (en) R. L. Zettler, L. Horne (éds.), Treasures from the Royal Tombs of Ur, Philadelphie, 1998 ; (en) A. C. Cohen, Death Rituals, Ideology, And the Development of Early Mesopotamian Kingship: Toward a New Understanding of Iraq's Royal Cemetery of Ur, Leyde, 2005

- ↑ P. Amiet, La glyptique mésopotamienne archaïque, Paris, 1980

- ↑ La synthèse la plus complète sur ce point est (de) J. Bauer, R. K. Englund, M. Krebernik, Mesopotamien, Späturuk-Zeit und frühdynastische Zeit, OBO 160/1, 1999

- ↑ (en) G. Visicato, The Bureaucraty of Shuruppak. Administrative Centers, Central offices, Intermediate Structures and Hierarchies in the Economic Documentation of Fara, Münster, 1995

- ↑ (de) G. J. Selz, Altsumerische Verwaltungstexte aus Lagaš, 2 t., Stuttgart, 1989 et 1993 ; (en) K. Maekawa, « The Development of the É-MÍ in Lagash during Early Dynastic III », dans Mesopotamia 8/9, 1973-74, p. 77-144

- ↑ (en) M. Powell, « Texts from the Time of Lugalzagesi. Problems and Perspectives in Their Interpretations », dans Hebrew Union College Annual 49, 1979, p. 1-58

- ↑ Résumé des découvertes des archives de Tell Beydar dans M. Lebeau et A. Suleiman (dir.), Une cité du Bronze ancien en Jezireh syrienne : 10 ans de travaux (1992–2002), Damas, 2005, p. 29-34 [3]

- ↑ (en) R. Matthews, Cities, Seals and Writing, Archaic Seals Impressions from Jemdet Nasr and Ur, Berlin, 1993

- ↑ (en) P. Steinkeller, « Archaic City Seals and the Question of Early Babylonian Unity », dans T. Abusch (dir.), Riches Hidden in Secret Places, Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen, Winona Lake, 2002, p. 249-257

- ↑ (en) T. Jacobsen, « Early political development in Mesopotamia », dans ZA 52, p. 91-140

- ↑ Par exemple (en) H. Nissen, « Aspects of the development of early cylinder seals », dans McGuire Gibson et R. D. Biggs (dir.), Seals and Sealing in the Ancient Near East, Malibu, 1977, p. 15-23

- ↑ (en) Traduction par l'ETCSL

- ↑ (en) J. S. Cooper, The Lagash-Umma Border Conflict, Malibu, 1983

- ↑ Pour les dernières propositions sur la chronologie des relations internationales éblaïtes, (en) A. Archi et M. G. Biga, « A Victory over Mari and the Fall of Ebla », dans Journal of Cuneiform Studies 55, 2003, p. 1-44

Bibliographie

- (de) J. Bauer, R. K. Englund, M. Krebernik, Mesopotamien, Späturuk-Zeit und frühdynastische Zeit, OBO 160/1, 1999 ;

- J.-L. Huot, Les Sumériens, entre le Tigre et l'Euphrate, Armand Colin, coll. « U », 1996 ;

- (en) J. N. Postgate, Early Mesopotamia, Society and Economy at the Dawn of History, Londres et New York, 1992 ;

- E. Sollberger et J.-R. Kupper, Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes, Paris, 1971.

Liens internes

- Portail du Proche-Orient ancien

- Portail de l’archéologie

Catégories : Archéologie | Mésopotamie

Wikimedia Foundation. 2010.