- Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau

-

Jean Baptiste Donatien de Vimeur Comte de Rochambeau Portrait du maréchal de RochambeauSurnom Maréchal de Rochambeau Naissance 1er juillet 1725

à VendômeDécès 10 mai 1807 (à 82 ans)

à Thoré-la-RochetteOrigine Français Allégeance  Royaume de France

Royaume de France

Royaume des Français

Grade Maréchal de France Années de service 1742 - 1792 Conflits Guerre de Sept Ans

Guerre d'indépendance des États-Unis

Guerres de la RévolutionFaits d'armes 1748 : Siège de Maastricht

1758 : Bataille de Krefeld

1760 : Bataille de Kloster Kampen

1781 : Bataille de YorktownDistinctions Ordre du Saint-Esprit

Ordre royal et militaire de Saint-Louis

Ordre de Cincinnatusmodifier

Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, comte de Rochambeau (1er juillet 1725 à Vendôme - 10 mai 1807 à Thoré-la-Rochette), est un militaire français des XVIIIe et XIXe siècles. Il s'illustre à la tête du corps expéditionnaire français lors de la guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1782). Il termine sa carrière militaire avec le grade de maréchal de France.

Sommaire

Origine

Fils de Joseph Charles de Vimeur de Rochambeau et de Marie-Claire Thérèse Bégon, il était à l'origine destiné à l'Eglise et fut élevé au collège des Oratoriens de Vendôme puis par les jésuites à l'université de Blois. Mais, après la mort de son frère plus âgé, il fut présenté en 1742 au régiment de cavalerie, et il servit en Bohême, en Bavière et sur le Rhin.

Carrière militaire

Il devint aide de camp de Louis-Philippe d'Orléans, et fut bientôt cité dans l'armée pour sa bravoure et son habileté dans les manœuvres.

Nommé colonel en 1747, il se distingua au siège de Maastricht en 1748, et devint le gouverneur de Vendôme en 1749. Après s'être distingué en 1756 lors de l’expédition de Minorque, en particulier lors du siège de Mahón, il fut nommé général de brigade dans l'infanterie et colonel du régiment d'Auvergne (renommé 17e régiment d'infanterie de ligne. En 1758 il combattit en Allemagne, notamment à Krefeld, et reçut plusieurs blessures à la bataille de Clostercamp (1760), pour le succès de laquelle son action fut décisive. Il fut nommé maréchal de camp en 1761 et inspecteur de la cavalerie. Il fut alors fréquemment consulté par les ministres pour des points techniques.

Guerre d'Indépendance des États-Unis

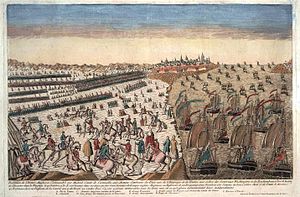

Vue générale de la capitulation de Yorktown le 19 octobre 1781, avec le blocus de la flotte française.

Vue générale de la capitulation de Yorktown le 19 octobre 1781, avec le blocus de la flotte française.

En 1780 il fut envoyé, avec le rang de lieutenant général, à la tête de 6 000 hommes des troupes françaises pour aider les colons américains dirigés par George Washington contre les troupes britanniques.

Articles détaillés : Traversée de l'Atlantique du corps expéditionnaire français (1780) et Arrivée aux États-Unis du corps expéditionnaire français de 1780.Il débarqua à Newport, Rhode Island, le 10 juillet, mais resta inactif pendant une année, à cause de son hésitation à s'éloigner de la flotte française, bloquée par les Britanniques à Narragansett.

Articles détaillés : Préparation du corps expéditionnaire français aux États-Unis (1780) et Campagne franco-américaine aux États-Unis (début 1781).Enfin, en juillet 1781, ses troupes purent quitter le Rhode Island et, en marchant à travers le Connecticut, rejoindre Washington dans le Hudson.

Il suivit alors la marche célèbre des forces alliées à victoire de Yorktown, où le 22 septembre, il effectua la jonction avec les troupes de La Fayette, forçant Charles Cornwallis à se rendre le 19 octobre.

Lors de cette campagne, Rochambeau montra un excellent esprit, se plaçant entièrement sous le commandement de Washington et dirigeant ses troupes en tant qu'élément de l'armée américaine. Pour témoigner de sa gratitude, le Congrès le remercia, lui et ses troupes. Lors de son retour en France, il fut honoré par Louis XVI, qui lui décerna le cordon bleu et le fit gouverneur de Picardie et de l'Artois.

La Révolution française

En 1789, il adopta les principes nouveaux, mais avec modération. Une loi du 28 décembre 1791 lui conféra le bâton de maréchal, quelques jours après sa nomination comme général en chef de l'armée du Nord. Il en dirigea les premières opérations, mais, contrarié dans ses plans par le ministre de la Guerre, qui était alors le général Dumouriez, il en démissionna le 15 mai 1792, et se retira dans sa ville natale. Arrêté pendant la Terreur, il échappa de peu à la guillotine : il fut libéré après la chute de Maximilien de Robespierre.

Il fut pensionné par Bonaparte, et mourut à Thoré-la-Rochette (Loir-et-Cher) en 1807.

Hommages

- Un monument dédié à Rochambeau, réalisé par Ferdinand Hamar, et présenté comme cadeau de la France aux États-Unis, fut inauguré place Lafayette à Washington par le président Theodore Roosevelt le 24 mai 1902. La cérémonie fut tenue à l'occasion d'une grande démonstration d'amitié entre les deux nations. La France était représentée par son ambassadeur, Jules Cambon, l'amiral Fournier et le général Brugère, un détachement des marins et des soldats de marine du vaisseau de guerre Gaulois étant présent. Des représentants des familles de Lafayette et de Rochambeau étaient présents également. Parmi les nombreux discours, le plus étonnant, peut-être, fut celui du sénateur Henry C. Lodge, qui, assez curieusement dans ces circonstances, préfaça son appréciation éloquente des services fournis à la cause américaine par la France par un croquis brillant de la manière par laquelle les Français avaient été conduits en Amérique du Nord par l'Angleterre et ses colons.

- Statue érigée sur la place Rochambeau (Paris 16e).

- Le principal aéroport de Guyane est nommé Aéroport international de Rochambeau.

- En 1931, à bord du Duquesne, le maréchal Pétain s'est rendu en Amérique pour assister aux fêtes d'anniversaire de la capitulation de Yorktown. Le gouvernement français avait remis trois médailles commémoratives (or, argent et bronze), du graveur P. Turi, sur lesquelles se trouvent les profils de Washington, de Grasse et de Rochambeau. Le revers montre le plan de la prise de la ville (illustration no 231 du 17 octobre 1931).

- L'USS Rochambeau (AP-63) était un navire de transport de la Marine américaine (US Navy) durant la Seconde Guerre mondiale.

- Le lycée français de Bethesda en banlieue de Washington a été baptisé Rochambeau.

Mariage et descendance

Il épousa, le 22 décembre 1749, Jeanne Thérèse Tellez d'Acosta, avec laquelle il eut un fils :

Armoiries

Figure Blasonnement

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois molettes du même.[1]

Notes et références

- Michel Popoff et préface d'Hervé Pinoteau, Armorial de l'Ordre du Saint-Esprit : d'après l'œuvre du père Anselme et ses continuateurs, Paris, Le Léopard d'or, 1996, 204 p. (ISBN 2-86377-140-X)

- Johannes Baptist Rietstap, Armorial général : contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe : précédé d'un dictionnaire des termes du blason, G.B. van Goor, 1861, 1171 p. [lire en ligne (page consultée le 16 nov. 2009)], et ses Compléments sur www.euraldic.com

Bibliographie

- François Grouvel, Histoire chronologique de la Martinique pendant la Révolution, ses gouverneurs et quelques autres...

Voir aussi

Liens externes

Catégories :- Naissance en 1725

- Naissance dans le Loir-et-Cher

- Naissance à Vendôme

- Décès en 1807

- Personnalité française du XVIIIe siècle

- Militaire français du XVIIIe siècle

- Noble français

- Militaire de l'Ancien Régime

- Personnalité française de la Guerre d'indépendance des États-Unis

- Général de la Révolution ou du Premier Empire

- Maréchal de France

- Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile

- Ordre de Cincinnatus

- Militaire français de la guerre de Sept Ans

Wikimedia Foundation. 2010.