- Eumène de Cardia

-

Pour les articles homonymes, voir Eumène.

Pour les articles homonymes, voir Eumène.Eumène de Cardia (en grec ancien Ευμένης / Euménès), né vers 362 avant J.-C., mort en 316, est le chancelier (archigrammate : « premier secrétaire ») d'Alexandre le Grand et l'un des Diadoques. Il prend part à la première guerre des Diadoques aux côtés de Perdiccas puis de Polyperchon mais est vaincu et tué par Antigone le Borgne.

Sommaire

Biographie

Scribe à la cour de Philippe II puis secrétaire en chef d'Alexandre, satrape de Cappadoce et stratège de la régence macédonienne durant la première guerre des diadoques, Eumène de Cardia est considéré par les historiens antiques et modernes comme étant la plus grande figure grecque de la conquête de l’Orient. Il est en tout cas avec Médios de Larissa, Néarque, les frères Erygios et Laomédon de Mytilène parmi les Grecs de plus haut rang. Ses origines étrangères à l’aristocratie macédonienne ainsi que sa fidélité à l’égard de la dynastie argéade font de lui un modèle d'ambition et de sagesse pour Diodore de Sicile et Plutarque[1]. La source commune à ces deux auteurs, incontournables au sujet des Diadoques, explique cet héritage favorable mais aussi les précisions dont nous pouvons disposer sur certains aspects de sa carrière : Hiéronymos de Cardia, l’historien de la succession d'Alexandre, est le concitoyen et le collaborateur d’Eumène.

Considéré comme un modèle d'habileté politique par les auteurs anciens, cité en exemple dans les ouvrages tactiques romains[2] et recensé parmi les grands personnages de l’histoire grecque par Plutarque et Cornélius Népos[3], Eumène bénéficie d’une réputation fort honorable alors que d'autres Diadoques, et non des moindres, tels Perdiccas, Cassandre ou Lysimaque, sont oubliés par les biographes antiques.

Chancelier

Eumène est grec, et non macédonien ; il est né vers 362 avant J.-C. à Cardia, une ancienne colonie athénienne située en Chersonèse de Thrace, bien qu'il vive depuis son enfance à Pella, son père s'étant attaché au roi Philippe II. Scribe à la cour de Pella, il devient le secrétaire de Philippe II puis celui d'Alexandre[4] qui le nomme chancelier en 335. C'est à Eumène que l'on doit la rédaction des Éphémérides royales, sorte de journal officiel où sont relatés les actes du roi. Ses fonctions comportent aussi le soin de rédiger toute la correspondance et les décrets royaux. Eumène, qui porte le titre de Compagnon, est membre du conseil royal ; ce conseil comprend à la fin du règne d'Alexandre les sômatophylaques (notamment Perdiccas, Ptolémée, Lysimaque, Aristonos, Léonnatos, Peceustas et Peithon), les généraux les plus proches du roi (Héphaistion, Cratère) et donc aussi le chancelier.

Par ailleurs, c’est Eumène qui est chargé de la logistique de l’armée macédonienne en campagne[5] : ravitaillement en vivres pour les hommes et en fourrage pour les bêtes, approvisionnement en munitions, armes, transport par animaux de bât ou de trait. Pour y parvenir tout en évitant le pillage des régions conquises, chose qu’Alexandre voulait éviter, Eumène procède ainsi :

- Il constitue une véritable intendance divisées en deux corps : un corps de secrétaires chargés de prévoir les besoins et un corps de troupe chargé des réquisitions ;

- Il fait constituer des stocks aussi importants que possibles avant le déclenchement de la guerre ;

- Pour le ravitaillement, il procède soit par réquisition organisée (ce qui évite les injustices trop criantes), soit, innovation pour l'époque, par achat ;

- Enfin, tout au long des campagnes d’Alexandre, il constitue des dépôts de vivres.

Relations avec Alexandre

Placé à la tête de la chancellerie du roi, Eumène possède, malgré l'inimitié patente d'Héphaistion, un pouvoir considérable. Il reçoit les mêmes honneurs que les Compagnons les plus influents : lors des noces de Suse en 324 avant J.-C., il épouse Artonis, sœur de Barsine, avec qui Alexandre a eu un fils, et d'Artacane, l'épouse de Ptolémée. En 326, Eumène obtient un commandement militaire en Inde[6] ; puis en 324 il succède à Perdiccas à la tête d'une hipparchie (un escadron d'environ 500 cavaliers). Un temps en disgrâce à la mort d'Héphaistion (Alexandre en veut à tous ceux qui ont eu des désaccords avec son favori), il rentre dans les bonnes grâces du souverain en offrant une très importante somme d'argent pour l'édification du tombeau du défunt. Eumène est aussi suffisamment habile pour suggérer aux Compagnons de contribuer à l’« héroïsation » du favori d’Alexandre[7]. N'ayant plus à craindre la concurrence d’Héphaistion, il fait assurément partie du premier cercle dans les derniers mois du règne d’Alexandre. En mai 323, le banquet dionysiaque (komos) fatal à Alexandre réunit les Compagnons les plus proches du roi, parmi lesquels figurent Eumène[8].

Rédacteur des Ephémérides royales

A la mort de Darius III à l’été 330 avant J.-C., Alexandre confie à son chancelier la rédaction des Ephémérides royales selon un usage perse qui remonte à Xerxès Ier[9]. Nouveau roi d’Asie, Alexandre fait logiquement suite à Darius III dans les chroniques impériales. Ce compte-rendu journalier des faits et gestes d'Alexandre se démarque de la biographie épique composée par Callisthène. En effet dès le début de la conquête, le neveu d’Aristote a été chargé de rédiger un Récit de la campagne d'Alexandre ; celui-ci s’achevant autour des années 330-328[10], Alexandre aurait choisi un nouveau type de journal au moment même où il introduit les usages perses au sein de la cour.

La question des Ephémérides royales a donné lieu à de nombreuses interprétations. Les sources antiques s’accordent pour faire d’Eumène de Cardia le rédacteur des Ephémérides royales mais peu d’historiens contemporains s’accordent sur le motif de leurs publications à la mort d’Alexandre et sur les différentes versions ayant pu circulé à l'époque. Ptolémée aurait utilisé dans ses Mémoires une version authentique du journal royal. Plutarque et Athénée auraient eu en leur possession des ouvrages apocryphes, peut-être composés à partir des récits de Callisthène et d’Aristobule.

Les auteurs anciens qui concèdent utiliser comme source les Ephémérides royales ne rendent compte que des derniers jours d’Alexandre à Babylone[11]. À partir de là on peut penser que seule la fin du journal fut publiée, ou encore qu’une grande partie en ait été perdue. Cette hypothèse, qui paraît cohérente, émane de Plutarque[12]. Il raconte que pour récupérer une somme impayée Alexandre fait incendier la tente de son chancelier (335)[13], brûlant de la sorte les documents qui s’y trouvaient ; mais il affirme qu’Alexandre aurait ordonné que l’on recopie les archives perdues, bien qu’il paraisse difficile de remplacer un journal.

Il existe plusieurs hypothèses quant aux motifs de la publication des Ephémérides royales. En 319, Antipater aurait, à la faveur d’un inventaire des archives royales, publié les extraits relatant les beuveries d’Alexandre ; il cherche à faire cesser les rumeurs d’un empoisonnement fomenté par ses deux fils, Iollas, échanson du roi, et Cassandre, ou même à discréditer Alexandre dépravé par les mœurs orientales[14]. Cette partie des Ephémérides royales aurait pu être publiée par Eumène pour disculper Antipater[15] ; thèse que l’on peut réfuter si on avance comme élément de contradiction l’« inimitié mortelle » opposant les deux hommes[16]. Il est tout à fait possible que cette publication ait pu servir de monnaie d’échange lors de négociations de paix menées entre Eumène et Antipater en 319. En revanche si Eumène est le responsable à des fins personnelles de cette publication, nous percevons assez mal l’intérêt que cela représentait réellement pour lui[17]. La publication des Éphémérides pouvait démontrer les rapports privilégiés entre Eumène et Alexandre et ainsi renforcer l’adhésion de son armée.

Diadoque

Au moment des premières luttes pour le partage de l'empire, Eumène manifeste une loyauté certaine envers la dynastie argéade. Mais cette loyauté conditionne sa survie ; en tant que Grec, il ne peut prétendre aux mêmes honneurs que les généraux d'Alexandre et doit, de fait, soutenir la cause d'un maintien de l'unité impériale. Il prodigue donc de grands services au chiliarque Perdiccas, et au régent Polyperchon, et attache sa cause à celle de la reine-mère Olympias et de la sœur d'Alexandre, Cléopâtre. Eumène démontre aussi son ambition, et son habileté, par sa conciliation dans la crise de succession, par la conquête de la Cappadoce, où il parvient à s'implanter, et par le choix de ses alliés.

Allié de Perdiccas

A la mort d'Alexandre à Babylone en 323 avant J.-C., Eumène œuvre à une réconciliation entre la phalange et la cavalerie des Compagnons à propos de la succession du roi[18]. Il profite de son statut de non Macédonien pour imposer un accord entre les prétendants respectifs de Philippe III (le demi-frère d'Alexandre) et ceux du futur Alexandre IV (l'enfant à naître de Roxane). Lors du partage de l'empire, il obtient les satrapies de Cappadoce et de Paphlagonie, mais celles-ci restent à conquérir. Antigone et Léonnatos sont chargés par Perdiccas de cette conquête mais ils se dérobent, Léonnatos détournant une partie de l'armée pour se lancer dans la guerre lamiaque et Antigone refusant pour ensuite se réfugier auprès d'Antipater. C'est finalement Perdiccas lui-même qui se charge de s'emparer de ces provinces. Il vainc Ariarathe, qui s'est proclamé roi de Cappadoce, et installe Eumène à la tête de sa satrapie. De fait, Eumène s'attache à la cause de Perdiccas et à la défense de l'intégrité de l'empire face aux tendances centrifuges des diadoques.

Quand le conflit éclate entre les diadoques en 322, il est chargé par Perdiccas de contenir en Asie Mineure les armées d'Antipater, d'Antigone et de Cratère. Il s'acquitte de cette tâche avec adresse puisque, bien que trahi par une partie de ses officiers, il est vainqueur de Cratère, lequel est tué dans l'affrontement. Mais la mort de Perdiccas en Égypte sonne le glas de ses espoirs. Lors du conseil de Triparadisos en 321, Eumène est condamné à mort ; son vieil adversaire Antigone reçoit pour mission de le combattre. Entre 321 et 319, il est progressivement chassé d'Asie Mineure. En 319, il se réfugie avec une petite armée dans la citadelle de Nora en Cappadoce tandis que son allié, Alcétas (le frère de Perdiccas) est tué en Pisidie. Occupé à reconquérir les satrapies de Lydie et de Phrygie, Antigone négocie un armistice avec Eumène par l'intermédiaire de Hiéronymos de Cardia.

Stratège des rois

C'est alors que la mort d'Antipater à l'été 319 modifie profondément la situation. Eumène, toujours enfermé dans Nora, est rallié par Polyperchon qu'Antipater a désigné pour lui succéder à la régence de Macédoine, au détriment de son fils Cassandre. Eumène reçoit le titre de stratège autokrator d'Asie, à charge pour lui de vaincre Antigone ; il récupère en outre la satrapie de Cappadoce. Polyperchon ordonne aux trésoriers de Kyinda en Cilicie, où demeure une grande partie du trésor de guerre d'Alexandre, de donner les moyens financiers nécessaires à Eumène pour lever une armée. Le bataillon des 3 000 Argyraspides, vétérans des campagnes asiatiques, se range à son ambition de lutter pleinement pour le maintien de l'empire et la sauvegarde de la royauté argéade. Eumène n'hésite pas à refuser toute gratification personnelle et à s'effacer devant le souvenir d'Alexandre. Il est vrai que ses origines grecques constituent un handicap ; il lui est difficile de conserver la fidélité de ses troupes essentiellement constituées de Macédoniens sans rappeler sans cesse son attachement à Alexandre et aux Argéades.

La première opération menée par Eumène, qui se trouve rapidement à la tête d'une armée importante (sans doute plus de 20 000 hommes), est de descendre sur la Phénicie au début de l'année 318. Son objectif est de construire une flotte afin de rejoindre Polyperchon en mer Égée. Mais la menace de la flotte de Ptolémée, allié de Cassandre et d'Antigone, et le désastre subi par la flotte de Polyperchon le font renoncer à son projet. Il remonte alors vers la Babylonie afin de rallier les satrapes de la partie orientale de l'empire (Mésopotamie, Perse, Carmanie, Arachosie, Arie-Drangiane et Gandhâra) en révolte contre Peithon, le satrape de Médie allié à Antigone. Eumène hiverne en Babylonie entre 318 et 317 et se heurte à Séleucos et Peithon. Eumène livre bataille à Séleucos sur les rives de l'Euphrate et s’empare de la citadelle de Babylone. Eumène tente par la suite de traverser le Tigre mais Séleucos fait inonder le passage en rompant les digues d’un canal. Craignant que sa satrapie ne soit complétement occupée, Séleucos finit par proposer une trêve à Eumène. Puis en Susiane, Eumène reçoit le renfort des satrapes révoltés. On peut estimer l'effectif total de son armée à 36 500 fantassins, 7 000 cavaliers et 120 éléphants[19]. Cette armée, nombreuse et expérimentée, doit lui permettre de remporter la victoire mais certains de ses alliés sont peu fiables.

Dès sa jonction avec les armées satrapiques au début de l'année 317, l’autorité d’Eumène est en effet contestée. Peucestas, sômatophylaque d'Alexandre et satrape de Perside, a été promu stratège en chef par les satrapes de Haute Asie en raison de son rang et de l’importance de sa satrapie. Il affirme donc que le commandement de l’armée « royale » doit lui revenir de droit. Antigénès, le chef des Argyraspides, déclare quant à lui que le stratège doit être désigné par la seule assemblée des Macédoniens. Eumène parvient néanmoins à imposer un commandement collégial, symbolisée par l’adoption de la cérémonie du trône d’Alexandre. Plutarque décrit les mœurs en vigueur au sein du camp, devenu « un lieu de fête, de débauche, et aussi d’intrigues électorales pour le choix des généraux, tout comme dans un état démocratique »[20]. Ce partage de l’autorité s’avère formel car il semble que seul Eumène délivre sentences et promotions en vertu de son rang de stratège autokrator.

La première rencontre avec l'armée d'Antigone a lieu à l'automne 317 en Paraitacène, aux confins de la Susiane et de la Carmanie, et se termine par la victoire d'Antigone mais avec des pertes sévères. Chaque armée se retire pour hiverner ; quand au début de l'année 316, Antigone parvient par une attaque surprise à contraindre Eumène à livrer une nouvelle bataille en Gabiène (sous-région de la Susiane). Malgré une vive résistance des Argyraspides, Eumène est vaincu à cause de la trahison de Peucestas qui rompt le combat avec ses cavaliers. Il est livré à Antigone par les Argyraspides, dont le camp avec femmes et enfants a été pris, et exécuté conformément à la décision prise lors du conseil de Triparadisos.

L’instauration du culte d’Alexandre

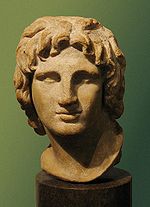

Buste d'Alexandre, British Museum

Buste d'Alexandre, British Museum

Dès sa prise de fonction à la tête de l’armée royale en 319, et alors qu’il se trouvait en Cilicie, Eumène instaure une cérémonie autour du trône d'Alexandre[21]. Les généraux et les satrapes ralliés à Eumène tiennent conseil selon ce cérémonial de 319 à 316. Ce recours au souvenir du Conquérant permet de remporter l’adhésion de la troupe et surtout de légitimer un pouvoir déjà contesté par les soldats macédoniens. Eumène est donc avec Ptolémée, détenteur de la momie d’Alexandre, le premier à saisir l’avantage que peut conférer l’image, ou le corps, du roi défunt.

La cérémonie du trône vide

Selon la tradition issue de Hiéronymos de Cardia, Eumène aurait fait un songe dans lequel Alexandre exerce le commandement depuis la tente royale[22] ; Alexandre aurait suggéré de ne plus prendre de décisions en dehors de la tente et d’instaurer un cérémonial autour de son trône. Eumène dresse alors au sein du quartier des stratèges une tente dite « d’Alexandre », puis il ordonne que l’on fabrique un trône en or au frais du trésor royal. Il fait déposer les insignes royaux (le diadème, la couronne d’or et le sceptre) et les armes d’Alexandre. Une table en or, qui soutient un brasier et un encensoir, est placée devant le trône. Ces articles, exception faite du trône, ont sans doute été prélevés dans le trésor des Achéménides. Durant les cérémonies, Les généraux et les satrapes ralliés brûlent les encens et les myrrhes et se prosternent devant le trône[23]. Le trône royal a déjà revêtu sous le règne d'Alexandre un puissant caractère symbolique. Les devins babyloniens avaient annoncé un funeste présage après qu’un Messénien égaré se soit assis sur le trône[24]. Lors du conseil de Babylone, Ptolémée a proposé que l’on conduise les délibérations autour du trône et des attributs d’Alexandre[25]. Eumène reprend donc à son compte l’idée de Ptolémée ; mais il ajoute au symbolisme du trône un culte militaire du dieu Alexandre en mêlant traditions grecques (insignes royaux) et traditions perses (tente royale, prosternation).

Les enjeux politiques

Les auteurs antiques sont les premiers à suggérer que ce recours à la « religion » est une manœuvre d’Eumène pour asseoir son autorité et centraliser à son profit le commandement[26]. La troupe ayant accepté sans difficulté ce nouveau rite, aucune décision ne peut désormais se prendre en dehors de la tente d’Alexandre. Eumène souhaite d’abord affermir la fidélité des soldats macédoniens, peu enclins à suivre un général grec et sans doute hostile à son égard depuis la mort de Cratère. Il cherche aussi à assurer la cohésion entre les commandants, car ceux-ci sont traités de manière égale lors du conseil, et à ne pas susciter la jalousie en traitant les affaires au seul nom d’Alexandre. Il maintient pourtant la hiérarchie au sein du camp en établissant sa tente auprès de celle d'Alexandre. Eumène utilise donc le prestige du Conquérant car il craint la division entre les chefs, tandis que ces derniers comprennent que ces délibérations auprès des insignes royaux assurent leur place au sein de la hiérarchie.

Eumène entend également fragiliser les Diadoques ; en prenant les décisions à l’ombre du Conquérant, il capte son héritage prestigieux, justifie son action militaire et contrebalance le pouvoir de Ptolémée, rendu maître du corps d’Alexandre. Face à un Antigone dénué de toute nostalgie, cela peut représenter un avantage que de mener les affaires sous la protection spirituelle du roi divinisé[27].

Notes et références

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII, XIX ; Plutarque, Vie d’Eumène.

- Frontin, Stratagèmes, IV, 7 ; Polyen, Stratagèmes, IV, 8.

- Cornélius Népos, Eumène.

- Plutarque, Vie d'Eumène, 2.

- Thèse expliquée notamment par Pierre Briant, « D'Alexandre aux Diadoques : le cas d'Eumène de Cardia », dans Revue d'Études Anciennes, no 74, 1972, et P. Savinel dans son appendice sur l'armée macédonienne dans l'Anabase d'Arrien.

- Plutarque, Vie d’Eumène, 1, 5 ; Quinte-Curce, Histoire d’Alexandre, IX, 1, 19 ; mais selon Arrien, Anabase, V, 24, 6, la mission d’Eumène s’apparente davantage à une ambassade sous escorte qu’à une expédition militaire : il en en pour mission de rallier les cités des Cathéens.

- Plutarque, Vie d'Eumène, 2, 10 ; Arrien, Anabase, VII.

- Pseudo-Callisthène, Récit de la campagne d'Alexandre, A, III.

- Livre d'Esther, 2, 23 ; 6, 1-2 ; 10, 2. Ces chroniques achéménides sont à distinguer des annales triomphales des rois assyriens.

- Le dernier événement mentionné dans les fragments de Callisthène est la bataille de Gaugamèles (octobre 330) ; pourtant Strabon, Géographie, XI, 14, 13, évoque d’après Callisthène le fleuve Jaxartes (ou Syr-Daria), qu’Alexandre atteint en 328. Callisthène meurt en captivité en 327.

- Arrien, Anabase, VII, 25-26 ; Plutarque, Vie d’Alexandre, 76, 1 ; 77, 1 ; Quæstionnes Convivialum, 1, 6 ; Élien, Histoires variées [lire en ligne], 3, 23. Seul Plutarque, Quæstionnes Convivialum, 23, 4, mentionne les Ephémérides à propos d’un autre fait que la mort du roi (le goût d’Alexandre pour la chasse) ; ce qui s'applique tout aussi bien à la fin de son règne.

- Plutarque, Vie d'Eumène, 2, 5-7.

- Au final Eumène verse 100 talents sur les 300 demandés par Alexandre pour financer la flotte d'Inde.

- Selon Paul Goukowsky, Essai sur les origines du mythe d’Alexandre, I, 1978, p.94.

- Alan B. Bosworth , The death of Alexander the Great : Rumour and propaganda, Classical Quarterly, 21, 1971, p. 117.

- Paul Goukowsky, Essai sur les origines du mythe d’Alexandre, I, 1978, p. 200.

- Elien, Histoires variées3, 23, sous-entend qu'en publiant les Éphémérides Eumène est à l’origine d’une tradition décrivant un Alexandre sujet à l’ivresse.

- Diodore de Sicile, XVIII, 2 1-4 ; Plutarque 3, 1-2 ; Quinte-Curce, X, 6-8, Justin, XIII, 3-4 ; Photius, II, 92.

- Estimation, plausible, basée en partie sur Diodore de Sicile, XIX, 14, 5-8.

- Plutarque, 14, 11

- Au sujet des origines anatoliennes et créto-mycéniennes de la cérémonie du trône vide voir Charles Picard, « Le trône vide d’Alexandre dans la cérémonie de Cyinda et le culte du trône vide dans le monde gréco-romain » , Cahiers Archéologiques, n°7, 1954, p.1-10.

- Diodore, XVIII, 60, 4 ; Plutarque, Vie d’Eumène, 13, 5-6 ; Polyen, Stratagèmes, 4, 8, 2

- Sous le règne d’Alexandre, la proskynèse a pourtant été mal acceptée par les officiers macédoniens

- Diodore, XVII, 116, 2-4 ; Plutarque, Vie d'Alexandre, 73-74.

- Quinte-Curce, Histoire d'Alexandre, X, 6, 15.

- Diodore, XVIII, 60, 1 ; Plutarque, Vie d’Eumène, 8, 4 ; Cornélius Népos, Eumène, 7, 1.

- Le culte royal était déjà bien ancré dans les mœurs des Macédoniens comme en témoignent l’héroïsation d’Héphaistion et la divinisation d’Alexandre.

Sources

- Arrien, Histoire de la Succession d'Alexandre dans Fragmente der griechischen Historiker, II B, 156, 1923-1930.

- Cornélius Népos, De viris illustribus, Eumène ;

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne], XVIII-XIX ;

- Justin, Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée [détail des éditions] [lire en ligne], XIII-XIV ;

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Vie d'Alexandre, Vie d'Eumène ;

Bibliographie

- Pierre Briant, « D'Alexandre aux Diadoques : le cas d'Eumène de Kardia », Revue d'Études Anciennes, no 74-75 (1972-1973), p. 32-73, p. 43-81 ;

- (en) A.M Devine, « Diodoru' account of the Battles of Paraitecene and Gabiene », Ancient World, no 12 (1985), p. 75-96 ;

- (en) N.G.L Hammond, « Alexandre veterans after his death », Greek, Roman and Byzantine Studies, no 25 (1983), p. 51-61 ;

- (en) H. Hauben, « The first War of the Successors : Chronological and Historical problems », Ancient Society, no 8 (1977), p. 85-120 ;

- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-30 av. J.-C., Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », 2003 (ISBN 202060387X).

Articles connexes

Catégories :- Macédoine antique

- Personnalité de la Grèce antique

- Alexandre le Grand

- Époque hellénistique

Wikimedia Foundation. 2010.