- Empire khmer

-

Empire khmer

Royaume de Kambujaអាណាចក្រខ្មែរ (km)

L'empire à la fin du XIIe siècle

Informations générales Capitale Hariharalaya, Angkor, puis Lovek Religion Hindouisme, bouddhisme mahāyāna et theravāda Histoire et évènements 802 Fondation 950 Victoire contre le royaume de Champā 1177-1181 Annexion au royaume de Champā 1220 Perte des territoires orientaux au profit du Dai Viet et du Champā 1238 Émancipation du royaume de Sukhothaï 1431 Sac d'Angkor par les Thaïs, qui vassalisent le royaume 1863 Protectorat français du Cambodge Rois (1er) 802-834 Jayavarman II (Der) 1421-1463 Ponhea Yat L'Empire khmer était un des royaumes dominants de l’Indochine du IXe au XIIIe siècles.

La puissance, qui succéda au royaume de Chenla, contrôlait selon les périodes des régions faisant aujourd’hui partie des États du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande, du Viêt Nam et même du Myanmar et de la Malaisie[1].

Son principal héritage est situé à Angkor, le site où se trouvait la capitale à l’apogée du pays. Cet endroit témoigne de la puissance et de la richesse de l'empire, ainsi que de la diversité des croyances auxquelles il a été soumis au cours du temps. Les religions officielles furent successivement l'hindouisme, le bouddhisme mahāyāna et enfin le bouddhisme theravāda[2].

L’histoire d’Angkor en tant que centre du royaume historique de Kambujadesa du IXe au XIIIe siècles, est indissociable de celle des Khmers[3].

La civilisation khmère avait une forte influence culturelle indienne. Le bouddhisme s’est progressivement imposé à côté de l’adoration de Shiva et d’autres divinités hindouistes tout en cohabitant avec le culte du Dieu roi. Durant cette période, beaucoup d’Indiens, lettrés, artistes et brahmanes furent invités à la cour d’Angkor et la littérature sanscrite, soutenue par la royauté, y était florissante[4].

De la période angkorienne, aucun enregistrement écrit n’est parvenu jusqu’à nous, si ce n’est les inscriptions lapidaires. De ce fait, la connaissance sur la civilisation khmère historique se limite à l’épigraphie sur les supports suivants :

- les fouilles et recherches archéologiques

- les épitaphes sur les monuments qui décrivent de manière dithyrambique les exploits politiques et religieux des rois

- les bas reliefs sur les murs de certains temples qui dépeignent des campagnes militaires, la vie au palais, sur les marchés et des scènes de la vie quotidienne de la population

- les récits et chroniques de diplomates chinois, de missionnaires, de marchands et de voyageurs étrangers[5].

Sommaire

Histoire

La fondation

À ce jour, les plus anciennes traces des origines de l’empire ont été découvertes sur le site du temple de Sdok Kok Thom, dans la province thaïlandaise de Sa Kaeo. Une stèle, datée de 1053, énonce la chronologie des anciens souverains khmers, depuis l'accession au trône de Jayavarman II en 802 de notre ère, jusqu'à Udayādityavarman II (1050 – 1066)[6].

C'est Jayavarman II qui au IXe siècle, introduisit le culte du dieu-roi (Devaraja) dans le brahmanisme. Désormais, le roi est la représentation de Shiva, un des dieux de la trinité brahmaniste (Brahma, Vishnu, Shiva). Le souverain doit être adoré comme une divinité, avec des rites formels. Shiva et le dieu roi partagent d’ailleurs le même symbole religieux, le lingam phallique[7].

D’après une ancienne interprétation, Jayavarman II aurait été un ancien prince qui vécut à la cour de Sailendra à Java (dans l'actuelle Indonésie) et en aurait rapporté l’art et la culture lors de son retour au Cambodge[8]. Des recherches plus récentes conduites notamment par Claude Jacques[9] et Michael Vickery[10] remettent toutefois en cause cette théorie. Alors que l’influence javanaise se faisait déjà sentir sur la majeure partie de la péninsule, la carrière politique de Jayavarman aurait débuté à Vyadhapura, probablement Banteay Prey Nokor, près de l’actuelle ville cambodgienne de Kampong Cham ce qui lui aurait assuré des contacts de longues dates (même si les inscriptions ont montré que ces relations étaient houleuses) avec les voisins Chams plutôt qu’un long séjour dans la lointaine Java[11]. Finalement beaucoup de vieux temples de Phnom Kulen sont de style cham (tel Prasat Damrei Krap) ou javanais (comme Prasat Thmar Dap), même si leur disposition asymétrique est typiquement khmère[12].

Après son éventuel retour au Chenla, il gagna rapidement de l’influence par la conquête de plusieurs états voisins et, en 790, prit la tête d’un royaume que les Khmers appelaient « Kambuja ». Dans les années qui suivirent, il étendit encore son territoire et établit une nouvelle capitale à Hariharalaya, près de l’actuelle commune cambodgienne de Roluos. En 802 il s’autoproclama chakravartin (« roi des rois ») dans un rituel d’inspiration hindouiste[13]. Il ne devint ainsi pas seulement un souverain incontesté de droit divin, mais il marquait aussi l’indépendance de son royaume. Jayavarman II s’éteint en 834 et son fils Jayavarman III lui succède qui, à sa mort en 877 est à son tour remplacé par Indravarman I[6].

Yasodharapura – la première cité d’Angkor

Les successeurs de Jayavarman II poursuivirent le développement du royaume de Kambuja. Indravarman Ier (qui régna de 877 à 889) arriva à étendre le pays sans guerre et débuta une politique de construction massive pour remercier les dieux d’avoir apporté à l’empire la prospérité du commerce et de l’agriculture. On lui doit notamment d’importants travaux d’irrigation et la construction du temple de Preah Kô. Son fils Yasovarman I lui succéda de 889 à 915 et fonda une nouvelle capitale à Yaśodharapura, la première cité d’Angkor, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest d’Hariharalaya[14].

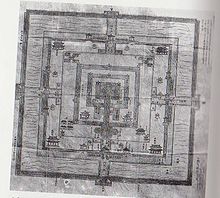

Au sommet du Phnom Bakheng, une colline qui surplombe d’une soixantaine de mètres la plaine d’Angkor, il fit ériger un temple-montagne. Pyramide à cinq degrés et cent neuf tours, il s’agit d’une représentation du mont Meru, centre de l’univers et séjour des dieux dans la cosmologie indienne[15].

On doit aussi à Yasovarman I le Baray oriental, un immense réservoir d’eau de 7,5 kilomètres sur 1,8[16].

Au début du Xe siècle, le royaume part en décrépitude et alors que Harshavarman Ier puis son frère Isanavarman II règnent à Angkor, un de leur oncles, Jayavarman IV, se proclame roi à Koh Ker avant, à la mort de ses neveux, de diriger l’ensemble du pays depuis sa nouvelle capitale[17].

Cette période est marquée par l’avènement d’un style architectural aux formes gigantesques auquel Koh Ker donnera son nom et dont le Prasat Thom, un temple montagne de 30 mètres de hauteur, est l’élément le plus représentatif[18].

Yaśodharapura retrouvera toutefois son statut de capitale sous Rajendravarman II, neveu de Yasovarman I et roi de 944 à 968. Celui-ci perpétua sur le site la tradition des grands travaux de ses ancêtres et on lui doit notamment le Mébon oriental, situé sur une île au milieu du baray oriental, le Prè Rup et de nombreux autres temples et monastères. C’est dans se contexte qu’éclate à l’est, en 950, la première guerre avec le royaume de Champā, qui se conclura par une victoire khmère[19].

La richesse des décorations du temple de Banteay Srei, construit au Xe siècle en grès rose et en latérite, fait aujourd’hui encore référence.

La richesse des décorations du temple de Banteay Srei, construit au Xe siècle en grès rose et en latérite, fait aujourd’hui encore référence.

C’est aussi sous ce règne que certains dignitaires accroissent leur influence ; cet ascendant ce caractérise par une multiplication de constructions de monuments grandioses dont le joyau sera Banteay Srei, fondé en 967 par le brahmane Yajnavaraha, guru du futur Jayavarman V[20].

En 968, Jayavarman V succède à son père, Rajendravarman II. Après avoir établi sa suzeraineté sur d’autres princes, son règne sera une longue période de paix, marquée par la prospérité et un essor culturel[21]. Il établi une nouvelle capitale, Jayendranagari, près de Yaśodharapura et s’entoura de philosophes, de lettrés et d’artistes[22].

La mort de Jayavarman V, vers 1001, ouvre une nouvelle phase de troubles, où plusieurs souverains feront de courts règnes avant d’être supplantés par leurs successeurs. Cette période semble se clore avec l’arrivée au pouvoir, vers 1010, de Suryavarman I[23].

Même s'il eut à essuyer plusieurs tentatives de coups d’État, il put mener une politique de conquêtes militaires qui lui permirent d’étendre son royaume jusqu’à l’actuelle ville thaïlandaise de Lopburi à l’ouest et l’isthme de Kra au sud. Durant son règne, qui s’acheva en 1050, débuta la construction du Baray occidental, le second réservoir d’eau encore plus grand que le premier (8 kilomètres par 2,1)[24].

Suryavarman II et Angkor Vat

Gravure du temple d’Angkor Vat, tirée du livre de Louis Delaporte, Voyage au Cambodge: l'architecture khmère (1880).

Gravure du temple d’Angkor Vat, tirée du livre de Louis Delaporte, Voyage au Cambodge: l'architecture khmère (1880).

La fin du XIe siècle, fut une nouvelle période de conflits et de luttes de pouvoir sanglantes qui ne s’achevèrent que sous Suryavarman II, au pouvoir de 1113 à 1150 et qui parvint à unifier son royaume en interne. La construction du temple d’Angkor Vat, dédié au dieu Vishnou prit 37 années. Dans le même temps, l’empire s’agrandit, à l’ouest en intégrant l’état Môn d'Hariphunchai (dans le nord de l'actuelle Thaïlande) et certaines zones frontalières du royaume de Pagan (de nos jours la Birmanie), à l’est en annexant plusieurs provinces du Champā, au sud en investissant la péninsule malaise jusqu’au royaume de Grahi (correspondant à peu près à l’actuelle province thaïlandaise de Nakhon Si Thammarat) et enfin au nord en poussant jusqu’au sud du Laos contemporain[25].

La fin de Suryavarman II n’a pas été clairement définie à ce jour. La dernière inscription se référant à lui traite d’un plan d’invasion du Đại Việt auquel il aurait participé en 1145. On suppose qu’il est décédé lors d’une de ces expéditions militaires, entre 1145 et 1150[26].

Une nouvelle période de troubles suit la mort de Suryavarman II, où les règnes sont brefs et les souverains déposés par leurs successeurs. Finalement le Kambuja sera défait en 1177 par l’armée Cham lors d’une bataille navale sur le lac Tonlé Sap, et deviendra une province du Champā[4].

Jayavarman VII et Angkor Thom

Fils de l’ancien roi Dharanindra Varman II, le futur Jayavarman VII qui régna de 1181 à 1219 était un prince à la tête d’un fief proche de Kampong Svay (dans l’actuelle province de Kampong Thom) ; Yaçovarman II l’envoya au Champā en tant que chargé militaire et il y était lorsque le souverain khmer se fit déposer par Tribhuvanâditya-Varman et il ne retourna que bien plus tard dans sa principauté[27].

En 1177, après la prise d’Angkor par les Chams, il réussit à réunir une armée et à reconquérir la capitale[28].

Il accéda au trône et continua la guerre contre ses voisins de l’Est jusqu’en 1203 et la défaite du royaume du Champâ qui dut céder une partie importante de son territoire[29].

Mais si Jayavarman VII est connu comme le dernier grand roi d’Angkor, c’est surtout pour les grands travaux réalisés durant son règne, notamment la nouvelle capitale, baptisée Angkor Thom qu’il a créée[30].

Des recherches récentes par satellite ont révélé qu’Angkor Thom – dont la population était estimée à un million d’habitants - était étendu sur plus de 1 000 kilomètres carré ce qui en fait le centre urbain connu le plus vaste du monde préindustriel[31].

Au centre, le roi, adepte du bouddhisme mahāyāna, construit le Bayon, avec ses tours de pierre symbolisant des visages monumentaux du Bodhisattva Avalokiteśvara. D’autres temples importants datent de la même époque, tels Ta Prohm, Banteay Kdei ou Neak Pean, ainsi que le réservoir de Srah Srang[32].

Le réseau routier fut développé afin de connecter toutes les villes de l’empire entre elles. Sur ces routes, 121 gites d'étape furent créés, pour les marchands, les fonctionnaires et les voyageurs. Enfin, 102 hôpitaux furent disséminés sur l’ensemble du territoire[33].

Les derniers éclats

À la mort de Jayavarman VII en 1219, son fils Indravarman II monte sur le trône et règne jusqu’en 1243. Bouddhiste comme son père, il achèvera la construction de plusieurs temples. En tant que chef de guerre, il sera moins heureux et, en 1220, sous la pression conjuguée du Đại Việt et des ses alliés chams, l’empire doit restituer la plupart des territoires précédemment conquis au détriment du Champā. À l’ouest, les sujets thaïs se rebellent, fondent le premier Royaume de Sukhothaï et chassent les Khmers. Dans les 200 ans qui suivent, les Thaïs devinrent les principaux rivaux du Kambuja[34].

Jayavarman VIII succède en 1243 à Indravarman II. Contrairement à ses prédécesseurs, il est adepte de Shiva et impose un retour à l’ancienne religion de l’empire. Il converti de nombreux temples bouddhistes en sanctuaires hindouistes. Sur le plan extérieur, le pays est menacé en 1283 par les armées mongoles de Kubilai Khan qui dirigeait alors la Chine. Le roi évita la guerre avec son puissant voisin en acceptant de s’acquitter d’un tribut annuel. Le règne de Jayavarman VIII prend fin en 1295, quand il est déposé par son gendre Indravarman III qui conservera le trône jusqu’en 1309. Le nouveau roi est un fidèle du bouddhisme theravāda, introduit depuis Sri Lanka et qui s’imposera rapidement dans toute la région[35].

En août 1296, le diplomate chinois Zhou Daguan arrive à Angkor et restera à la cour d’Indravarman III jusqu’en juillet 1297. Il ne fut ni le premier ni le dernier représentant chinois à y résider, mais son séjour est resté célèbre car il rédigea plus tard un rapport détaillé sur la vie à Angkor. Son portrait est aujourd’hui encore la principale source permettant de comprendre Angkor du temps de sa splendeur. À côté de la description de plusieurs grands temples (le Bayon, pour lequel on lui doit de savoir que les tours étaient recouvertes d’or, le Baphûon, Angkor Vat) le texte est une mine d’informations de qualité sur la vie quotidienne, les us et les coutumes des habitants d’Angkor[36].

Déclin et chute d’Angkor

Peu de données sont disponibles de nos jours sur la période qui suivit le règne d’Indravarman III. La dernière inscription connue se trouve sur un pilier et date de 1327. Plus aucune construction monumentale ne fut entreprise. Certains historiens pensent que ceci est lié au fait que les rois avaient adopté le Bouddhisme theravāda et n’étant plus considérés comme Devaraja, il n’était plus nécessaire d’ériger des temples monumentaux à leur gloire ou à celle des dieux qui étaient sensés les protéger. Le recul du concept de dieu-roi a aussi dû conduire à un affaiblissement de l’autorité du souverain et à un manque de travailleurs prêts à se dévouer pour sa cause. L’entretien du système hydraulique a lui aussi dû s’étioler et les récoltes semblent avoir été contrariées par les inondations et les sècheresses. Ces problèmes sont très certainement une des principales cause du déclin de l’empire, alors que du temps de sa splendeur, les trois récoltes annuelles ont largement contribué à sa prospérité et à sa puissance[37].

Reproduction d’une carte hollandaise du XVIIe siècle de la capitale cambodgienne de Lauweck (ou Lovek)

Reproduction d’une carte hollandaise du XVIIe siècle de la capitale cambodgienne de Lauweck (ou Lovek)

À l’ouest, le Royaume d'Ayutthaya conquiert en 1350 celui de Sukhothaï qui venait de s’affranchir de la tutelle khmère, puis lance plusieurs attaques contre l’empire khmer. Angkor aurait été soumis avant que l’armée siamoise ne mette au pouvoir des nobles locaux acquis à sa cause et ne se retire. À partir de ce moment, peu d’éléments sur l’histoire d’Angkor sont parvenus jusqu’à nous[4].

Il est d’autre part probable que la peste noire eut un impact non négligeable sur les évènements décrits ci-dessus. L’épidémie apparut en Chine dans les années 1330 et atteint l’Europe vers 1345 après avoir touché l’ensemble des voix de communications dont les ports du Sud-Est asiatique avec lesquels l’empire commerçait[38]. Il parait donc peu vraisemblable que le royaume angkorien ait pu être préservé de l’épidémie.

Des indications permettent de penser qu’Angkor ne fut pas abandonnée brusquement et que pendant un temps une lignée de rois khmers y régnait alors qu’une autre s’était installée plus au sud-ouest, d’abord à Lovek, puis à Oudong (nommé ainsi en mémoire du prince U Thong, premier roi d’Ayutthaya sous le nom de Ramathibodi Ier) à une quarantaine de kilomètres au nord de l’actuelle Phnom Penh. La chute finale d’Angkor est probablement due aussi à la perte progressive de son importance économique et politique au profit de Phnom Penh qui, outre son éloignement relatif des envahisseurs siamois, a su profiter de sa position sur le Mékong pour devenir un important centre de commerce. Enfin, les projets pharaoniques de constructions et les luttes de pouvoir au sein de la famille royale ont scellé le sort de l’empire khmer[39].

Une thèse plus récente attribue la chute de l’empire angkorien à un désastre écologique et à une faillite des infrastructures. La prospérité du pays reposait sur un système hydraulique élaboré de réservoirs (Baray) et de canaux utilisés pour le commerce, les déplacements et l’irrigation. Dans le même temps, de nouvelles zones de forêt furent défrichées sur les monts Kulen au profit de rizières nécessaires pour nourrir des habitants de plus en plus nombreux. Cela favorisa l’érosion des sols et les eaux de pluie ne tardèrent pas à transporter des sédiments qui encombrèrent le réseau de canaux, qui avaient de plus en plus de difficultés à répondre aux besoins croissants de la population. Ces canaux, ne pouvant plus remplir efficacement leurs rôles, le manque d’eau se fit bientôt sentir, entrecoupé d’inondations massives que les digues en mauvais état ne pouvaient plus trop contenir[40].

Dans tous les cas, le roi Barom Reachea Ier (1566 – 1576), profitera des difficultés siamoises (Ayutthaya sera mise à sac par les birmans en 1569) pour retourner installer temporairement la capitale à Angkor[41].

À partir au XVIIe siècle, des inscriptions attestent l’installation de Japonais à Angkor. Le plus connu est Ukondafu Kazufusa, qui célébra le nouvel an khmer là bas en 1632[42].

Découverte en Occident et recherches archéologiques

l'expédition Doudart de Lagrée sur les marches d’Angkor Vat en 1866. De gauche à droite : Francis Garnier, Louis Delaporte, Clovis Thorel, Ernest Doudart de Lagrée, Lucien Joubert, Louis de Carné - photo Emile Gsell.

l'expédition Doudart de Lagrée sur les marches d’Angkor Vat en 1866. De gauche à droite : Francis Garnier, Louis Delaporte, Clovis Thorel, Ernest Doudart de Lagrée, Lucien Joubert, Louis de Carné - photo Emile Gsell.

Les premiers récits sur l'empire khmer apparus en Europe dateraient de 1570 et seraient le fait de voyageurs espagnols et portugais[43].

Il fallut attendre la publication en 1819 par Jean-Pierre Abel-Rémusat de Description du royaume de Cambodge, traduction d'un récit de voyage d'un officier chinois du XIIIe siècle, pour réapparaître du néant[44].

C'est en 1861, début de la conquête de la Cochinchine par la France, que le naturaliste Henri Mouhot explorant la région avec l'abbé Sylvestre pour le compte de la British Royal Geographical Society permet la re-découverte d'Angkor Vat puis d'Angkor Thom par les occidentaux – en réalité, le temple n’a jamais été complètement abandonné[31]. Son récit sera publié dans la revue Le Tour du Monde en 1863, avant de faire l’objet d’un livre[45].

Une seconde exploration, de 1863 à 1866, menée par Ernest Doudart de Lagrée sera beaucoup plus exhaustive et fera l'objet d'un compte-rendu dans Voyage d'Exploration en Indo-Chine, publié en 1873[46].

De nombreuses missions d'exploration se succèdent alors jusqu'à la longue présence d'Étienne Aymonier, nommé représentant au Cambodge en 1879. Celui-ci organisa la traduction des nombreuses inscriptions et reconstitua l'histoire du royaume khmer. Rentré en France à l'issue de sa mission (vers 1886) il publia de nombreuses études, un dictionnaire et de multiples articles qu'il rassemble à partir de 1900 dans son grand ouvrage Le Cambodge[47].

Depuis le début du XXe siècle, le site d'Angkor est patiemment réhabilité par des archéologues, qui tentérent dans un premier temps de conserver et restaurer les monuments puis de définir un cadre chronologique des différents sites découverts. Grâce à leurs travaux, ils purent prouver la continuité avec le Cambodge moderne, alors que jusque là la période angkorienne était entourée de mythes chez la plupart des Cambodgiens[48].

Toutefois, ces travaux servirent aussi de prétexte pour justifier la « mission civilisatrice » du colonialisme et le rôle des puissances « protectrices » dans la remise en œuvre de brillantes cultures sur le déclin[49]. Ces théories atteindront leur paroxysme en 1931, lors de l’Exposition coloniale internationale de Paris, où une reproduction du temple d’Angkor sera une des grandes vedettes de la manifestation[50].

Ce n’est que vers le début des années 1950, avec notamment Bernard-Philippe Groslier de l'École française d'Extrême-Orient, que l’attention se porte avec plus d’acuité sur l’utilisation de l’imposant réseau hydraulique découvert bien avant et surtout sur le besoin de procéder à une cartographie détaillée du site de l’ancienne capitale[51].

Toutefois le budget limité de la conservation d’Angkor dans les années 1960 puis la guerre civile cambodgienne empêchèrent d’explorer cette voie et ce n’est qu’au milieu des années 2000 que grâce aux études par satellites il a été prouvé que la cité de Jayavarman VII était une agglomération peu densément peuplée, mais très étendue (plus de 1 000 kilomètres carré)[31].

Architecture

Les plus anciens monuments khmers connus sont des tours de briques du VIIe siècle. Ensuite, apparurent des petits temples étagés en pyramide. Le développement de galeries couvertes amena progressivement à des plans plus élaborés. Petit à petit, la brique est évincée par la pierre. L’architecture khmère a atteint son apogée avec la construction d’Angkor Vat par Suryavarman II (1113 – 1150) et celle d’Angkor Thom par Jayavarman VII (1181 – 1218). La sculpture a elle aussi prospéré, montrant une évolution d’un naturalisme relatif à une technique plus conventionnelle. Les bas-reliefs, absents des premiers monuments ont ensuite supplanté en importance les statues et ont même, plus tard occupé des murs entiers où ils dépeignaient avec une incroyable richesse des tranches de vies de l’époque[4].

Articles connexes

Sources et références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article en anglais intitulé « Khmer Empire » (voir la liste des auteurs)

- (en) Australian Centre of the Asian Spatial Information and Analysis Network, Center for southeast Asian Studies, University of Kyoto, Japan, « Animated TimeMap of the Khmer Empire 100 CE - 1550 CE », TimeMap Project, University of Sydney, Australia. Mis en ligne le 2 avril 2003, consulté le 17 mai 2010

- (en) Charles F. Keyes, The golden peninsula : culture and adaptation in mainland Southeast Asia, University of Hawaii Press, 1995, 370 p. (ISBN 9780824816964)

- (en) The khmer Empire in Thailand, Khmer heritage in Thailand sur Thaiwebsites. Consulté le 17 mai 2010

- (en) The Columbia Electronic Encyclopedia, « Khmer Empire », Columbia University Press, 2007. Consulté le 17 mai 2010

- (en) Bruno Dagens, Angkor : heart of an Asian Empire, Thames & Hudson, 1995, 191 p. (ISBN 9780500300541)

- (en) David Chandler, A history of Cambodia, Westview Press, 2008, 365 p. (ISBN 9780813343631)

- (fr) George Cœdès et Pierre Dupont, « Les stèles de Sdok Kok Thom, Phnom Sandak et Prah Vihar », dans Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, vol. 43, 1943-1946 [texte intégral (page consultée le 23 mai 2010)]

- (fr) George Cœdès, Les États hindouisés d'Indochine et d'Indonésie, E. de Boccard, 1964, 494 p.

- (fr) Claude Jacques, « La carrière de Jayavarman II », dans Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, no 59, 1972

- (en) Michael Vickery, Society, economics, and politics in pre-Angkor Cambodia : the 7th-8th centuries, Toyo Bunko, Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco, 1998, 486 p. (ISBN 9784896561104)

- (en) Charles Higham, The civilization of Angkor, University of California Press, 2001, 192 p. (ISBN 9780520234420)

- (en) Jacques Dumarçay, Pascal Royère, Michael Smithies, Cambodian architecture : eighth to thirteenth centuries, vol. 12, Brill, 2001, 121 p. (ISBN 9789004113466)

- (fr) Claude Jacques, Michael Freeman, Angkor : résidences des dieux, Editions Olizane, 2001, 319 p. (ISBN 9782880862756)

- (fr) Bruno Dagens, Les Khmers, Société d'édition Les Belles Lettres, janvier 2003, 335 p. (ISBN 9782251410203)

- (fr) Jacques Dumarçay, Phnom Bakheng : étude architecturale du temple, vol. 7, École française d'Extrême-Orient, 1971, 40 p.

- (fr) Période angkorienne - Les débuts de l'Empire sur APSARA - Autorité pour la Protection du Site et l'Aménagement de la Région d’Angkor / Siem Reap. Mis en ligne le 21 août 2008, consulté le 24 mai 2010

- (en) Lawrence Palmer Briggs, The ancient Khmer Empire, vol. 41, t. 1, American Philosophical Society, 1951, 295 p.

- (fr) Temples & sites – Koh Ker sur APSARA - Autorité pour la Protection du Site et l'Aménagement de la Région d’Angkor / Siem Reap. Mis en ligne le 21 août 2008, consulté le 31 mai 2010

- (fr) Madeleine Giteau, Histoire d'Angkor, Pondichéry, Éditions Kailash, juin 1996, 138 p. (ISBN 9782909052854)

- (en) Henri Parmentier, Louis Finot et Victor Goloubew, Le Temple d'Içvarapura : Bantay Srei, Cambodge, G. Vanoest, 1926, 144 p.

- (fr) Madeleine Giteau et Danielle Guéret, L'art khmer : trésors du Cambodge, Paris, France Loisirs, janvier 1997, 139 p. (ISBN 9782744104879)

- (fr) Vittorio Roveda, Khmer Mythology : Secrets of Angkor, River Books, 2006, 181 p. (ISBN 9789748225371)

- (fr) Jewell Reinhart Coburn et Nena Grigorian Ullberg, Khmers, tigers, and talismans : from the history and legends of mysterious Cambodia, Burn, Hart., juin 1978, 93 p. (ISBN 9780918060020)

- (fr) Suryavarman I (Période angkorienne), Histoire d'Angkor sur Angkor Vat : les temples d'Angkor. Consulté le 25 mai 2010

- (en) Benjamin Walker, Angkor Empire : a History of the Khmer of Cambodia, Signet Press, 1955, 132 p.

- (fr) Adhémar Leclère, Histoire du Cambodge depuis le Ier siècle de notre ère, d'après les inscriptions lapidaires, les annales chinoises et annamites et les documents européens des six derniers siècles, AMS Press, 1914, 547 p. (ISBN 9780404548452)

- (fr) Chistine Hawixbrock, « Jayavarman VII ou le renouveau d'Angkor, entre tradition et modernité », dans Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, no 85, 1998, p. 63-85 [texte intégral (page consultée le 26 mai 2010)]

- (en) Angkor Era - Part III (1181 - 1309 A.D), History of Cambodia sur Cambodia Angkor Wat Travel Professional, 27 janvier 2010. Consulté le 24 mai 2010

- (fr) François Ponchaud, Une Brève Histoire du Cambodge, Laval, Siloë, 13 septembre 2007, 142 p. (ISBN 9782842314170)

- (fr) Angkor Thom sur Angkor Vat.com. Consulté le 25 mai 2010

- (en) Michael D. Coe, Damian Evans, Christophe Pottier, Roland Fletcher, Scott Hensley, Ian Tapley, Anthony Milne & Michael Barbetti, « A comprehensive archaeological map of the world's largest preindustrial settlement complex at Angkor, Cambodia », Proceedings of the National Academy of Sciences of United States, 17 mars 2007. Consulté le 17 mai 2010

- (en) John Audric, Angkor and the Khmer Empire, Robert Hale Ltd, 23 mars 1972, 207 p.

- (fr) Période angkorienne - l'âge classique sur APSARA - Autorité pour la Protection du Site et l'Aménagement de la Région d’Angkor / Siem Reap. Mis en ligne le 21 août 2008, consulté le 24 mai 2010

- (en) Michael Freeman et Claude Jacques, Lanna : Thailand's Northern Kingdom, River Books, 2006, 240 p. (ISBN 9789748225272)

- (en) Dawn Rooney, Angkor : Cambodia's Wondrous Khmer Temples, Odyssey, 2006, 488 p. (ISBN 9789622177277)

- (fr) Tchéou Ta-Kouan et Paul Pelliot, Mémoires sur les coutumes du Cambodge, A. Maisonneuve, 1997, 178 p. (ISBN 9782720011078)

- (fr) Bernard Philippe Groslier, « La cité hydraulique angkorienne : exploitation ou surexploitation du sol ? », dans Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, no 66, 1979, p. 161-202 [texte intégral (page consultée le 23 mai 2010)]

- (fr) Yves Renouard, « Conséquences et intérêt démographique de la Peste noire de 1348 », dans Population, no 3, 1948, p. 459-466 [texte intégral (page consultée le 24 mai 2010)]

- (fr) Époque moyenne sur APSARA - Autorité pour la Protection du Site et l'Aménagement de la Région d’Angkor / Siem Reap. Mis en ligne le 21 août 2008, consulté le 24 mai 2010

- (en) Miranda Leitsinger, « Scientists dig and fly over Angkor in search of answers to golden city's fall », dans Associated Press, 13 juin 2004 [texte intégral (page consultée le 21 mai 2010)]

- (fr) Khin Sok, Chroniques royales du Cambodge : De Bañā Yāt à la prise de Laṅvaek, de 1417 à 1595, vol. 2, Paris, École française d'Extrême-Orient, 1988, 471 p. (ISBN 9782855395371)

- (en) Post-Angkor Era (1431 - present day), History of Cambodia sur Cambodia - Angkor Wat Travel Professional. Mis en ligne le 27 janvier 2010, consulté le 21 mai 2010

- (fr) Bernard Philippe Groslier, Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les sources portugaises et espagnoles, Paris, Presses universitaires de France, 1958, 194 p.

- (fr) Jean-Pierre Abel-Rémusat, Description du royaume de Cambodge, Paris, J. Smith, 1819, 114 p. [lire en ligne]

- (fr) (fr) Henri Mouhot et Ferdinand De Lanoye, Voyage dans Les Royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos (1883), Kessinger Publishing, 2010, 400 p. (ISBN 9781160638920)

- (fr) Doudart de Lagrée, Voyage d'exploration en Indo-chine : effectué pendant les année 1866, 1867 et 1868 par une commission Française, Hachette et Cie, 1873

- (fr) Étienne Aymonier, Le Cambodge, E. Leroux, 1904

- (fr) Alain Forest, Cambodge contemporain, Les Indes savantes, 21 novembre 2008, 525 p. (ISBN 978-2846541930)

- (fr) Les Races humaines : les types, les mœurs, les coutumes, Paris, Hachette, 1912

- (fr) Claire Mangon, « Une visite à l’Exposition coloniale de 1931 ». Consulté le 24 mai 2010

- (fr) Bernard Philippe Groslier, Indochine, Nagel, coll. « Archaeologia mundi », 1966, 283 p.

- Portail de l’histoire

- Portail des civilisations asiatiques

- Portail du Cambodge

Wikimedia Foundation. 2010.