- Emmanuel Lévinas

-

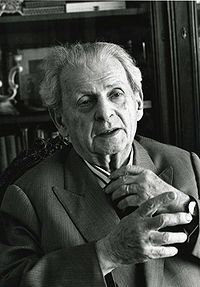

Emmanuel Levinas

Pour les articles homonymes, voir Levinas.

Pour les articles homonymes, voir Levinas.Emmanuel Levinas Philosophe occidental

contemporain

Naissance : 12 janvier 1906 Décès : 25 décembre 1995 École/tradition : philosophie juive, phénoménologie, existentialisme Principaux intérêts : Éthique, Histoire, Religion Idées remarquables : Autre/Autrui, Visage, Événement, Eros, Au-delà de l'être Œuvres principales : Totalité et Infini

Difficile liberté

Autrement qu'être ou au-delà de l'essenceInfluencé par : Platon, Kant, Hegel, Kierkegaard, Bergson, Husserl, Buber, Rosenzweig, Heidegger, Bataille, Bible, Talmud, Monsieur Chouchani A influencé : Jacques Derrida, Jean-Luc Marion, Benny Lévy, Marc-Alain Ouaknin, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut Emmanuel Levinas (12 janvier 1906 – 25 décembre 1995) est un philosophe français d'origine lituanienne, né à Kaunas et naturalisé français en 1930. Il a reçu dès son enfance une éducation juive traditionnelle, principalement axée sur la Torah. Il a été plus tard introduit au Talmud par l'énigmatique « Monsieur Chouchani ». La Torah enseignée par Levinas est dérivée des leçons de Monsieur Chouchani.

L'enseignement philosophique d'Emmanuel Levinas est aujourd'hui perpétué notamment au sein de l'Institut d'études lévinassiennes, fondé en l'an 2000 par Benny Lévy, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy.

Biographie

De la Lituanie à la France

Levinas est né à Kaunas en Lituanie le 30 décembre 1905 (selon le calendrier julien en vigueur alors dans l'empire russe, soit le 12 janvier 1906 selon le calendrier grégorien).

Fils de Jehiel Levyne (Levinas) et de Déborah Gurvic, Emmanuel est l'aîné d'une famille de trois enfants : Boris (né en 1909) et Aminadab (né en 1913).

Son père est libraire et la famille parle russe. Un professeur particulier enseigne aux trois enfants (trois garçons) l'hébreu à partir de la lecture de la Bible hébraïque.

La guerre de 1914 pousse la famille à fuir en Russie à Kharkov (Ukraine) jusqu'en 1920. Il vit donc la révolution russe de 1917, à onze ans en Ukraine. C'est à Kharkov qu'Emmanuel Levinas entre au lycée, malgré le numerus clausus (limitation discriminatoire) permettant à seulement cinq enfants juifs d'y être admis. Il y lit les grands écrivains russes, notamment Pouchkine, Lermontov, Tolstoï et Dostoïevski, mais aussi Shakespeare.

Il part en 1923, Levinas se rend en France à Strasbourg pour suivre des études de philosophie (1923-1927). Il sera l'élève de Charles Blondel, Halbwachs, Pradines, Carteron et plus tard Guéroult. Il rencontre Maurice Blanchot avec lequel il entretiendra une profonde amitié.

De 1928 à 1929, il est l'élève, à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) d'Edmund Husserl (deux semestres), puis de Martin Heidegger (un semestre), et fait l'apprentissage de la phénoménologie auquel il avait été initié par Jean Hering. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl (1930), il s'établit à Paris. Il suivra les cours de Léon Brunschvig, ainsi que parfois ceux de Kojève sur Hegel. Le samedi soir, il assiste aux rencontres philosophiques organisées par Gabriel Marcel.

En 1931, il obtient la nationalité française. Marié à Raïssa (Marguerite) Lévi (1932), il œuvre à l'Alliance Israélite Universelle (A.I.U.) de 1933 à 1939. Les Levinas auront trois enfants, Eliane, décédée en bas âge, Simone Hansel (née Levinas), médecin-pédiatre, et le pianiste et compositeur Michaël Levinas.

Levinas est mobilisé en 1939 et fait prisonnier à Rennes ; puis transporté en Allemagne, près de Hanovre. Il est captif dans un Arbeitskommando (commando de travail)) ou un oflag (camp d'officiers) pendant cinq ans, où étaient rassemblés les prisonniers de guerre juifs ainsi que certains prêtres catholiques. Il y a cependant rédigé l'essentiel de son livre De l'existence à l'existant. Presque toute sa famille restée en Lituanie est mort par les nazis.

Après la guerre, en 1947, il publie De l'existence à l'existant, et participe régulièrement à des conférences au Collège Philosophique de Jean Wahl. C'est à cette époque qu'il commence à étudier le Talmud sous la direction de M. Chouchani. Il est nommé directeur de l'Ecole normale de l'Alliance Israélite Universelle. A partir de 1957, il donne des commentaires talmudiques, aux Colloques des Intellectuels Juifs de France, réunis dans les Lectures talmudiques et Nouvelles Lectures talmudiques. Malgré sa prédilection dans ce domaine, il ne se prétendra jamais « talmudiste », c'est-à-dire maître ès Talmud, mais « amateur, avec toute la connotation amoureuse du terme ».

En 1961, il publie sa thèse Totalité et Infini, et de 1964 à 1975, Lévinas entreprendra sa carrière universitaire. Celle-ci le conduira de l'Université de Poitiers, par Paris-Nanterre (1967), à la Sorbonne (1973) où il enseignera jusqu'en 1976, année de sa retraite.

Dans les années 1970 et 1980, à l'invitation de la communauté juive de Fribourg (Suisse), Lévinas assure quelques cours à l'université de Fribourg (pensée juive, Husserl, exégèse de la tora). En 1989 il reçoit le Prix Balzan pour la philosophie.

Emmanuel Levinas décède à Paris le 25 décembre 1995 pendant la fête de Hanoucca.

Expérience de la guerre

Emmanuel Levinas évoque rarement ses cinq années de captivité dans un Stalag en Allemagne. Pourtant, il a été blessé jusque dans sa chair par l'antisémitisme, à la suite de la disparition de sa famille dans les camps. L'expérience de l'humiliation et la souffrance inutile le conduisent à professer son judaïsme comme un humanisme. Pour lui, l'antisémitisme désigne la haine de l'autre homme. Son expérience repose sur un vécu chargé d'affects très divers, sur des faits traumatiques non nommés.

En partant de son expérience de la guerre et des camps de travail, Levinas « démonte » la philosophie de l'être et propose une philosophie de l'autre. Entre l'hitlérisme pressenti et l'impérieuse responsabilité d'enseigner aux générations futures le devoir de mémoire, Levinas s'efforce de porter sur l'histoire un regard sans haine ni ressentiment. Il n'a pas été à Auschwitz, toutefois il y a perdu toute sa famille. Pour lui, survivre ressemble à un privilège. Mais dans cet ajournement de la mort, le survivant Levinas fait l'étrange expérience d'une liberté qui se découvre responsable pour l'autre homme à l'infini.

Dieu et la Shoah

Après Auschwitz, l'idée de Dieu s'est imposée comme une manière différente – voire une « seconde religion » – de présenter Dieu et le sens de la souffrance humaine. En réponse à l'affirmation totalitaire [?] de la pensée humaine et à l'enracinement de celle-ci jusqu'au plus profond de l'être, Levinas, au sortir de la guerre, travaille à déployer une éthique qui envisage la souffrance dans une perspective interhumaine, c'est-à-dire dans une non-indifférence des uns envers les autres.

Chez Emmanuel Levinas, la notion de transcendance surgit d'une humanité souffrante et évoque d'entrée de jeu l'athéisme, c'est-à-dire la condition d'un être séparé. Il ne s'agit ni de venir au secours du divin ni de le nier. Se rapporter à l'absolu en athée, c'est s'offrir au dialogue avec l'Autre et non pas le réduire à l'objet d'un discours. Ce faisant, Levinas ne cherche pas à présenter des preuves de l'existence de Dieu. Il indique comment se produit l'emphase de l'infini dans le fini. Ce n'est pas Dieu qui est recherché dans le prochain, c'est l'Autre qui obsède la conscience dans la proximité du prochain et qui lui signifie sa subordination à autrui.

Emmanuel Levinas s'impose aujourd'hui comme l'un des penseurs les plus originaux de notre temps.

Philosophie

La découverte de la phénoménologie allemande

La pensée de Levinas se rencontre au carrefour de la phénoménologie et de la philosophie existentielle. Elle questionne les fondements de l'ontologie pour présenter l'humanisme comme « lieu éthique » de la transcendance. Regard vers le passé (mémoire) et vers le futur, cette pensée arrache le sujet au sol sur lequel ce dernier pense reposer (transcendance) pour le « planter » de manière nouvelle dans une humanité qui ne cesse de se dédire tout au long de sa propre histoire (immanence).

Levinas a été profondément influencé par Edmund Husserl et Martin Heidegger, qu'il a rencontrés à l'université de Fribourg-en-Brisgau et dont il a introduit l'œuvre en France, notamment les Méditations cartésiennes de Husserl dont il a assuré la traduction[1]. Son travail philosophique a également été marqué par la tradition juive, et par la condition juive elle-même, Levinas ayant été interné dans un camp de prisonniers de guerre juifs durant la Seconde Guerre mondiale.

Levinas reprend aussi la tradition platonicienne et néoplatonicienne, en quête de l'ineffable. Cela est particulièrement visible dans le livre Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, dont le titre évoque déjà le Bien platonicien, décrit comme « au-delà de l'essence » dans La République. Dans Éthique et Infini, Levinas évoque le Phèdre de Platon comme l'un des « cinq plus beaux livres de l'histoire de la philosophie »[2], aux côtés de la Critique de la raison pure (Kant), de la Phénoménologie de l'esprit (Hegel), de l'Essai sur les données immédiates de la conscience (Bergson) et enfin du livre de Heidegger intitulé Être et Temps.

Introduction à la lecture de deux œuvres majeures

Totalité et infini date de la fin de la période phénoménologique de Levinas. L’« épiphanie du visage » y est abordée dans un geste phénoménologique.

Autrement qu'être ou Au delà de l’essence rompt avec le langage phénoménologique suite aux critiques de Derrida dans Violence et Métaphysique.Parcours de lecture

Emmanuel Levinas n'est pas un auteur facile à lire. Pourtant, il faut essayer d'aller au plus vite au cœur de l'œuvre. Voici une façon de concilier ces difficultés.

- Éthique et Infini (Dialogues avec Philippe Nemo « Le Livre de Poche »)

- Une introduction très facile.

- Totalité et infini : Préface et conclusions.

- Autrement qu’être : L’argument et le chapitre six : Autrement dit.

- Les deux œuvres majeures.

- Maurice Blanchot La parole plurielle in L’entretien infini.

- Pour comprendre le « rapport non-rapport » à l'autre.

- Jacques Derrida Violence et métaphysique.

- Pour comprendre la nécessité de « dire autrement » l'altérité.

- Méditations érotiques: Essai sur Emmanuel Lévinas de Marc-Alain Ouaknin

Présentation d’Emmanuel Levinas dans son époque

Levinas a marqué la philosophie de la fin du XXe siècle. Par ses œuvres, il est présent dans de nombreux débats contemporains, comme s’il les avait anticipés. Sa pensée a paru s’incarner dans une époque (les années 1990), à tel point que la référence à Levinas a fini par valoir par elle-même. Le registre, l’espace culturel dans laquelle la référence à Levinas s’est imposée est celui de l’éthique. Mais qu’est-ce que l’éthique, en particulier pour Levinas ?

Pendant les trente glorieuses, tout ce qui relève de la morale est lié à l’ordre bourgeois et rejeté comme tel. Les grands débats sont marqués par le marxisme, il y a une surdétermination politique de la philosophie. Levinas, alors en pleine activité, n’est pas à la mode, ce qui ne signifie pas que ce dernier ne soit pas attentif à la pensée de son époque. L’attention de la pensée marxiste à l’histoire et la subordination de l’individu au projet politique relèvent de ce que Levinas appelle « la Totalité », (cf « la mort du sujet » (lequel est un montage du discours pour Lacan, Barthes, Foucault, Lévi-Strauss)). Le retour de la subjectivité au cours de la récession des années 1970 rend possible l’attention à Levinas.

À ce moment-là, le besoin de se réapproprier l’individualité agissante est grand, c’est la période de l'humanitaire, de la morale altruiste, voire de l’inflation éthique (« we are the world »). La responsabilité lévinassienne semble être un cadre théorique approprié à cette époque. Cependant, n’y a-t-il pas là un contresens complet ? La responsabilité lévinassienne est une détermination originaire du sujet, précédant les déterminations psychologiques ou sociologiques. La pensée de Levinas court alors le risque d’être détournée en idéologie.

L’éthique philosophique ne doit pas être confondue avec les « codes éthiques » qui naissent ou s’amplifient dans les années 1980 : éthiques professionnelles (médicale, journalistique), déontologies parcellisées, contractualisme, (on a parlé d'une « La valse aux éthiquettes »)… Cette multiplication provoque un relativisme éthique qui n’a rien à voir avec la pensée de Levinas, qui n’a pas pour ambition de fournir une théorie éthique au sens d’un code moral ou d’une éthique prescriptive au sens kantien (on peut entendre l’éthique comme la morale objectivée, fondée en raison, ce que fait Kant).

L’ambition de Levinas

« Dire l’humain de l’homme », proposer une éthique de l’éthique, une philosophie première du sujet en tant qu’il est d’emblée sujet éthique. Levinas pense le rapport à l'autre comme l’infini dont le « visage », dans sa nudité, est la trace. Le « visage » est une chose devenue concept : c’est ce qui vient oblitérer toute définition de l’Autre, toute finitisation. Ici, il faut voir que l’Autre n’est authentiquement autre que s’il n’est pas que ce qu’il est, s’il déborde sa définition dans l’être (cf le genre de l’autre platonicien). Inversement, l’impossibilité de définir l’Autre le ramène à l’indéfini, au débordant, à l’infini au sens de Levinas. Ainsi le « visage » lévinassien ne se ramène pas au visage physique, même s’il part (phénoménologiquement) de là.

Pour Levinas, rencontrer l'Autre c'est avoir l'idée de l'infini telle que la définit Descartes, c'est-à-dire (par définition) avoir la pensée de ce que l'on ne peut pas penser, avoir l'idée de ce dont on peut pas avoir idée, de désirer ce qui ne pourra jamais combler mon désir (car le rapport à l'Autre est Désir et bonté). D'où cette étrange phrase de la première section de Totalité et Infini: « Le Désir métaphysique de l'absolument Autre est satisfait dans la mesure où il ne l'est pas. »

« Dé-visager » quelqu’un, c’est détruire son visage en le décomposant, en le réduisant à un ensemble de qualités sensibles. Pour Levinas, le visage est nu, sans qualités, un « trou dans l'Être » (Sartre), ce qui fait penser à ce que Platon dit du Bien au-delà de l'Être, idée que Levinas reprend souvent à son compte. Lorsque je suis confronté au visage, il me met en question. Je suis destitué, traumatisé, violenté. « L’éthique, c’est ce qui provoque un dérangement dans le sujet ».

Ainsi, le registre « bien-pensant » de l’éthique bourgeoise ou de l’égalitarisme, celui de la charité, de l’altruisme, de la récrimination moralisante, n’est pas celui de Levinas car ses postures de charité confortent le sujet dans son identité, dans sa contenance subjective. Ma charité me fait du bien, alors que la relation éthique lévinassienne me traumatise. Ainsi le lieu du contresens à propos de Levinas est la morale (cf Alain Badiou : La morale). Comme l'écrit Levinas, « Il importe au plus haut point de savoir si l'on n'est pas dupe de la morale » (Totalité et infini: Préface). Qu’en est-il de la question morale chez Levinas ?Ne pas être « dupe de la morale » : l'effraction du visage

Levinas réfléchit dans une perspective post-nietzschéenne : le nom de morale ne véhicule-t-il pas le simple reflet d’une culture ? À partir de l’aporie Kant / Nietzsche, il faut faire « définition de l’indéfinissable ».

« Dans le geste altruiste, quelque chose de ma liberté, de ma puissance, trouve à s’exercer ». L’idée rousseauiste de « pitié naturelle », venant de l’identification à autrui souffrant, suggère que « l’humain de l’homme » tiendrait dans le partage de la détresse. Au contraire, chez Levinas, on trouve un désespoir face à l’inhumanité de l’homme faisant face à l’humain, une rupture de la tradition humaniste. Levinas, en tant que rescapé de la Shoah où périt toute sa famille, a intégré la « banalité du mal » de Arendt, question qui renvoie à la « radicalité du mal » kantienne (avant toute action sensible, il y a un mal radical qui forme terreau). Ainsi, chez Levinas, il n’y a pas de refoulement hors de l’humain de l’inhumain, pas d’« empire du mal ». Le mal est une charge à porter, indéfinissable, impossible à circonscrire, infinie.

Par conséquent, le propre de la responsabilité face à ce mal est d’être aussi infinie, au sens où l’on en a jamais fini avec elle. « Plus je suis juste, plus je suis injuste ». La sympathie n’est donc pas pour Levinas une affection naturelle, sur laquelle on peut fonder une morale du sentiment, elle est au contraire « contre-nature ».

L’éthique pour Levinas est ce qui est en moi, mais ne vient pas de moi. De moi-même, je persévère dans mon être, dans mon « inter-essement » ou conatus essendi (Spinoza). Quelque chose d’étranger vient rompre cette spontanéité, me « des-inter-esser », me couper en deux entre moi et moi. C’est la figure de la « défection de l’être », du visage de l’autre. C’est le « visage » de l’autre qui fait effraction dans mon être et rompt ma tranquillité.

Le visage levinassien a pu être extrait de son cadre proprement philosophique et réintégré au sein d'une sociologie de l'action ordinaire, afin d'appréhender une des modalités de nos expériences quotidiennes, ce que le sociologue Philippe Corcuff et la philosophe Natalie Depraz ont appelé « l'interpellation éthique dans le face-à-face » en vue d'enquêtes empiriques à l'hôpital, à l'ANPE et dans les caisses d'allocations familiales[3].

Le sens de Totalité et Infini

Article détaillé : Totalité et infini.Un refus de la métaphysique occidentale dont le geste est violent. Dans convaincre il y a vaincre. Avant la guerre, cette expérience l'aida.

La destitution de l’ontologie

Cette conception de l'altérité contredit la philosophie occidentale, toujours fondée sur une ontologie, en ce que l’« autre » ne se laisse pas penser comme être. « Autrement qu’être, et non être autrement » (Levinas). Le visage est ce qui m’empêche d’exister naturellement, et « l’humain de l’homme » consiste précisément en ce régime de défection de soi. L’inhumain consisterait au contraire dans le perpétuel intéressement du sujet. L’inhumain consiste alors en l’identité « sujet=être ». « L’être, c’est le mal » comme l'écrit Levinas (non sans humour provocateur). Cela renvoie à Heidegger : « Les choses sont, l’humain existe ». Rapporter un sujet (exclusivement) à son être est une possibilité d’inhumanité, alors que la subjectivité réellement humaine est traversée par le visage. « Le sujet est structuré comme autre dans le même » (Levinas).

Le problème éthique/justice

Il y a donc chez Levinas une désubjectivisation du sujet par le visage : le sujet est altéré dès le départ, de manière pré-originaire. Les effets pratiques de l’éthique lévinassienne portent en particulier sur la politique, même si celle-ci n’a pas été travaillée par Lévinas en tant que telle. Les deux concepts clefs pour les questions de type politique sont : la « justice » et le « tiers ». La politique (ou la justice) apparaît ainsi comme une « éthique de l’éthique » : la défection du sujet face au visage montre que la question éthique se joue dans le face à face, c'est-à-dire à deux, qu’en est-il alors des tiers ?

Sans visages, les tiers viennent faire valoir une revendication éthique, une objection éthique de l’éthique elle-même. Que devient alors le duo éthique, fondamentalement asymétrique et inégalitaire (le sujet n’a pas de visage) lors de l’irruption du tiers ? Le rapport éthique est-il ruiné par les places interchangeables sur lesquelles se fonde la justice depuis Kant ?

Dans cette tension éthique/justice, l’égalité pose problème car la singularité du visage ne peut pas s’y faire valoir. L’incompatibilité de ces deux ordres hétérogènes est une des grandes questions posées au lecteur de Levinas.

En effet, la solution lévinassienne à ce problème est d’ordre diachronique, elle se passe par une série d’interruptions :

Toute politique porte le péril d’une tyrannie si elle est laissée à elle-même.

L’interruption justicielle du face à face doit donc elle-même être interrompue par le point de vue éthique.

Levinas donne l’image du tribunal :- avant le jugement : éthique,

- pendant le jugement : égalité devant la loi,

- éthique à nouveau.

Ceci peut correspondre à la figure du militantisme : interrompre par l’éthique un processus même légal (faucheurs volontaires).

Ainsi en nous incitant à « comparer l'incomparable », Levinas ouvre une tension féconde et indépassable entre éthique et philosophie politique[4]. C'est notamment à partir de cette tension levinassienne que le philosophe Miguel Abensour a alimenté une reproblématisation de la question de l'utopie[5]. C'est aussi dans ce sillage levinassien que le sociologue engagé Philippe Corcuff a proposé le terme paradoxal de « social-démocratie libertaire » afin de nommer une philosophie politique émancipatrice ajustée à la galaxie altermondialiste[6].

En guise de conclusion

La pensée de Levinas montre le sujet désubjectivé en tant qu’il est responsable, elle n’est donc pas une métaphysique du sujet. Sa thèse est que la subjectivité est structurée comme « autre dans le même ». L’éthique ne s’enracine donc pas dans une polis, un monde commun, un être ensemble dans un lieu. Elle n’est pas contenue dans le « nous », mais se tient dans un « hors-lieu », dans un rapport je-tu où personne ne peut me remplacer (comme dans la mort). L’unicité éthique du sujet non-substituable confronte le sujet à la question de sa liberté, car le sujet y est destitué de tout pouvoir. Ce qui fait dire à Levinas « Être libre, c'est faire ce que personne ne peut faire à ma place. »

Il y a chez Levinas un paradoxe éthique/justice. La politique ne se pose pas comme sphère autonome : « politique après ! » (Recueil talmudique : Au-delà du verset), elle ne peut pas être première. Au contraire la philosophie première chez Lévinas est l’éthique, la politique est une question qui vient après une réponse. La question de l’égalité « justicielle », si elle vient avant la réponse éthique, court-circuite la relation éthique. Comment la dissymétrie éthique peut-elle se symétriser en justice, dans un passage de 2 à 2+n, ceci est la question politique lévinassienne par excellence.

Œuvres

La pensée de Levinas se rencontre au carrefour de la phénoménologie et de la philosophie existentielle. Elle questionne les fondements de l'ontologie pour présenter l'humanisme comme « lieu éthique » de la transcendance. Regard vers le passé (mémoire) et vers le futur, cette pensée arrache le sujet au sol sur lequel ce dernier pense reposer (transcendance) pour le « planter » de manière nouvelle dans une humanité qui ne cesse de se dédire tout au long de sa propre histoire (immanence et incarnation). Prendre la parole dans un tel contexte, c'est laisser résonner « la parole de Dieu » au sein d'une « histoire sainte », parce que pleinement orientée vers l'autre homme.

L'impressionnante œuvre légué par le philosophe n'est pas entièrement connu du public. En effet, le conflit qui oppose le fils et la fille de Levinas sur le droit moral à l'égard de certaines œuvres empêche la publication de plusieurs volumes de textes inédits[7].

Périodes

Les œuvres d'Emmanuel Levinas se laissent regrouper en quatre périodes :

- le contexte immédiat de la Seconde Guerre mondiale (1929-1949),

- 1930 La Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, Alcan

- 1934 Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme

- 1935 De l'évasion

- 1947 De l'Existence à l'existant, Paris, éd. de la Revue Fontaine

- 1948 Le temps et l'autre

- 1949 En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger

- la présence de Levinas au sein de la Diaspora juive (1949-1963),

- 1961 Totalité et infini, Essai sur l'extériorité, La Haye, M. Nijhoff

- 1963 Difficile Liberté

- les années d'enseignement universitaire (1963-1974),

- 1972 Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana

- 1974 Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, La Haye, M.Nijhoff

- et l'époque de la retraite (1975-1995).

- 1982 De Dieu qui vient à l'idée (Textes de 1973 à 1980)

- 1991 Entre nous. Ecrits sur le penser à l'autre, Paris, Grasset (Textes de 1951 à 1988)

- 1994 Les Imprévus de l'histoire, Montpellier, Fata Morgana, coll. “ Essais ” (Textes de 1929 à 1992)

- 1995 Altérité et transcendance (Textes de 1967 à 1989)

Une telle présentation s'attarde principalement aux œuvres philosophiques de l'auteur. Pour que la liste soit complète, il convient également d'avoir à l'esprit les écrits talmudiques qui s'inscrivent en parallèle à l'ensemble de l'œuvre de l'auteur. Là encore, la date de publication des livres réunit un collectif de discours ou de lectures talmudiques.

- lectures talmudiques :

- 1968 Quatre lectures talmudiques (Textes de 1963 à 1966)

- 1977 Du sacré au Saint. Cinq nouvelles lectures talmudiques (Textes de 1969 à 1975)

- 1982 L'Au-delà du verset (Textes de 1969 à 1980)

- 1996 Nouvelles lectures talmudiques (Textes de 1974 à 1989)

Principales œuvres

- Début de la publication des oeuvres complètes aux éditions Grasset : volume 1, 14 octobre 2009. Volume publié sous la responsabilité de Rodolphe Calin et de Catherine Charlier, préface de Jean-Luc Marion : Carnets de captivité, écrits sur la captivité et notes philosophiques diverses.

- De l'Évasion, Montpellier, Fata Morgana, 1962

- En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Paris, J. Vrin, nouvelle édition aug. 1967, 3e édition 1974

- Quatre lectures talmudiques, Paris, Minuit, 1968, nouvelle édition in coll. “ Critique ”, 1976

- Difficile liberté, Paris, Albin Michel, coll. “ Présence du judaïsme ”, nouvelle édition aug. 1976, 3e édit. 1983, 4e édition 1995, 5e édition 2006

- Sur Maurice Blanchot, Fata Morgana, coll. “ Essais ”, 1976, nouvelle édition 1995

- Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976

- Du Sacré au saint : cinq nouvelles lectures talmudiques, Paris Minuit, coll. “ Critique ”1977

- De l'Existence à l'existant, Paris, J. Vrin, 1978, nouvelle édition, 1993

- Le Temps et l'Autre, Montpellier, Fata Morgana, 1980

- L'Au-delà du verset : lectures et discours talmudiques, Paris, Minuit, coll. “ Critique ”1982

- Ethique et infini, (dialogues d'Emmmanuel Levinas et Philippe Nemo), Paris, Fayard, coll. “ L'Espace intérieur ”, 1982

- Difficile liberté, Paris, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1984

- Transcendance et intelligibilité, Genève, Labor et Fides, 1984, nouvelle édition 1996

- Noms propres, Paris, Le Livre de poche, coll. “ Biblio essais ” 1987

- A l'Heure des nations, Paris, Minuit, coll. “ Critique ”, 1988

- Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Paris, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1990

- De Dieu qui vient à l'idée, Paris, J.Vrin, 2e édit. revue et aug. 1992

- La Mort et le temps, Paris, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1992

- Dieu, la mort et le temps, Paris, Grasset, 1993

- L'intrigue de l'infini : textes réunis et présentés par Marie-Anne Lescourret, Paris, Flammarion, 1994

- Liberté et commandement, Montpellier, Fata Morgana, coll. “ Essais ”, 1994

- Altérité et transcendance, Montpellier, Fata Morgana, coll. “ Essais ”, 1995

- Dieu, la mort et le temps, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1995

- Nouvelles lectures talmudiques, Paris, Minuit, 1996

- Hors Sujet, LGF, Le Livre de Poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1997

- De l'Évasion, Paris, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1998

- L'Ethique comme philosophie première, Paris, Rivages, coll. “ Rivages poche ”1998

Bibliographie

- Jacques Derrida, « Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d'Emmanuel Levinas », in L'écriture et la différence, Seuil, Points Essais, 1967.

- Marc-Alain Ouaknin, Méditations érotiques : Essai sur Emmanuel Levinas, Payot, 2003.

- Marc Faessler, En découvrant la transcendance avec Emmanuel Lévinas, Cahiers de la Revue de Théologie et de Philosophie (22), Lausanne, 2005, 154p.

- Ernst Wolf, De L’Éthique à La Justice. Langage et politique dans la philosophie de Lévinas , Phaenomenologica Volume 183, Springer, 2007.

- Catherine Chevalier, Lévinas, l'utopie de l'humain, Albin Michel, 1993

- Salomon Malka, Lévinas, la vie et la trace, Albin Michel, 2005

- Joseph Cohen, Alternances de la métaphysique. Essais sur Emmanuel Levinas, Galilée, 2009.

Notes et références

- ↑ On lira aussi son livre consacré aux deux auteurs, En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, éd. Vrin, 2002.

- ↑ éd. LGF, pp.27-28.

- ↑ Voir Philippe Corcuff, « Ordre institutionnel, fluidité situationnelle et compassion. Les interactions aux guichets de deux caisses d'allocations familiales », Recherches et Prévisions (revue de la Caisse Nationale des Allocations Familiales), n°45, septembre 1996, et « Usages sociologiques de ressources phénoménologiques : un programme au carrefour de la sociologie et de la philosophie », dans J. Benoist et B. Karsenti (éds.), Phénoménologie et sociologie, Paris, PUF, 2001.

- ↑ Voir sur ce point Philippe Corcuff, « Lévinas Emmanuel, 1906-1995 : Totalité et Infini - Essai sur l'extériorité, 1961, et Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, 1974 », dans F. Châtelet, O. Duhamel et E. Pisier (éds.), Dictionnaire des oeuvres politiques, Paris, PUF, 2001, quatrième édition revue et augmentée dans la collection « Quadrige ».

- ↑ Voir en particulier Miguel Abensour, « Penser l'utopie autrement », in Cahier de L'Herne : Emmanuel Levinas, Paris, Editions de L'Herne, 1991 (réédition LGF/Le Livre de Poche, 1993).

- ↑ Voir Philippe Corcuff, La société de verre. Pour une éthique de la fragilité, Paris, Armand Colin, 2002, pp.231-236.

- ↑ Le figaro, « Lévinas au cœur d'un drame mauriacien », journalier [lire en ligne]

Voir aussi

Articles connexes

Mots clés :

Philosophie :

À voir également :

- Camp de concentration

- Bergen-Belsen

- Europe sous domination nazie

- Place Emmanuel-Levinas baptisée en son honneur dans le 5e arrondissement de Paris

Liens externes

- Société internationale de recherche Emmanuel Levinas.

- Bibliographie primaire et secondaire complète de l'Institut d'études lévinasiennes.

- Une Bibliographie Primaire (1929-2007) et Secondaire (1990-2007) Par la Société Levinas Néerlandaise en coopération avec l'Université pour les Sciences Humaines á Utrecht. Sous la responsabilité de Dr. Joachim Duyndam.

- Institut d'études lévinasiennes

- Institut d'études lévinasiennes de Paris

- Espacethique : Aventure éthique de la responsabilité Site philosophique consacré à la vie et à l'oeuvre d'Emmanuel Levinas. Textes et commentaires, indications bibliographiques sont disponibles en diverses langues. Annuaire de liens de sites philosophiques et de textes en ligne.

- Sur les traces d'Emmanuel Levinas

- Dossier de la revue Noesis consacré à la métaphysique de Levinas

1906-2006 : Centenaire de la naissance d'Emmanuel Levinas

- Portail de la culture juive et du judaïsme

- Portail de la philosophie

Catégories : Philosophe du judaïsme | Philosophe français | Philosophe juif français | Phénoménologue | Philosophe moral | Philosophe du XXe siècle | Enseignant de l'Université Paris IV (Paris-Sorbonne) | Enseignant de l'Université Paris X Nanterre | Naissance en 1905 | Naissance à Kaunas | Décès en 1995 | Lauréat du Grand Prix de Philosophie - Éthique et Infini (Dialogues avec Philippe Nemo « Le Livre de Poche »)

Wikimedia Foundation. 2010.