- Constitution de la République romaine

-

Monarchie romaine

753 – 509 av. J.-C.

République romaine

509 – 27 av. J.-C.

Empire romain

27 av. J.-C. – 476

Empire byzantin

395 – 1453Magistratures ordinaires Consul

Proconsul

Préteur

PropréteurCenseur

Tribun

Édile

QuesteurMagistratures extraordinaires Dictateur

Maître de cavalerie

Tribun consulaireInterroi

Décemvir

TriumvirTitres et honneurs Empereur romain Auguste

César

Préfet du prétoire

Tétrarque

Dux

Magister militumPrinceps senatus

Pontifex maximus

Préfet de Rome

Imperator

Légat

LicteurInstitutions et lois Constitution romaine Sénat romain

Assemblées

Magistrats

Cursus honorum

AuctoritasDroit romain

Mos majorum

Citoyenneté

Imperium

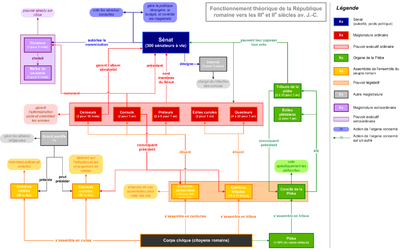

PotestasSérie Rome antique La constitution de la République romaine, n'a pas de sens en droit romain,c'est un historicisme. Le mos maiorum (mot latin désigne les « coutumes des ancêtres ») mais non des règles constitutionnelles. C'est un ensemble tacite de directives et de principes en constante évolution qui se transmet oralement[1]. Plutôt que de créer un gouvernement sous forme de démocratie (comme ce fut le cas pour Athènes), une aristocratie (Spartes) ou une monarchie (comme pour Rome avant et après la République), la constitution romaine mélange ces trois éléments, créant ainsi trois types différents de gouvernement[2]. La partie démocratique prend la forme d’assemblées législatives, la partie aristocratique est incarnée par le Sénat et enfin la partie monarchique se retrouve dans le pouvoir exécutif des nombreux magistrats aux mandats annuels.

La source fondamentale de souveraineté (mais ce concept féodal estlui aussi anachronique pour Rome) dans cette république antique, comme pour les républiques modernes, est le populus (universi cives, somme des citoyens) (peuple)[3]. Le peuple de Rome se rassemble en assemblées législatives pour ratifier les lois et élire les magistrats[4]. L’élection à une magistrature entraîne automatiquement son intégration au Sénat (à vie, à moins que cette intégration soit remise en cause)[5]. Le Sénat s’occupe des affaires quotidiennes de Rome, et ses membres président les tribunaux[6]. Les magistrats font respecter le droit, convoquent et président le Sénat et les assemblées législatives[7]. Les trois pouvoirs s’équilibrent et se contrôlent mutuellement (mais là encore l'idée de trois pouvoirs séparés, équilibrés est un anachronisme, moderne cette fois).

Néanmoins, la séparation des pouvoirs entre ces trois branches n’est pas systématique. Il y a ainsi de fréquents usages d’outils constitutionnels qui ne sont pas en harmonie avec l’esprit de la constitution romaine[8]. L’équilibre constitutionnel a été rompu la première fois en faveur de l’élément démocratique pendant les tribunats de Tiberius et Caius Sempronius Gracchus[9]. Quarante ans plus tard, pour répondre à la crise constitutionnelle amorcée par les Gracques, le dictateur Lucius Cornelius Sulla transfère de façon radicale le pouvoir de l’élément démocratique (les assemblées législatives) vers l’élément aristocratique (le Sénat). Durant les quarante années suivantes, ce déséquilibre constitutionnel continue de se détériorer comme il dérive ostensiblement vers la formation de dictatures militaires. Cette crise constitutionnelle conduit finalement à l’écroulement de la République romaine et son évolution en une forme de gouvernement autocratique qui sera plus tard appelé « Empire romain »[10].

Sommaire

- 1 Histoire de la constitution

- 2 Sénat

- 3 Assemblées législatives

- 4 Magistrats de l’exécutif

- 5 Transition de la République à l’Empire (49-27 av. J.-C.)

- 6 Voir aussi

Histoire de la constitution

Articles détaillés : Histoire de la constitution romaine et Histoire de la constitution de la République romaine.Au début de son histoire, Rome a été dominée par une succession de rois[11]. Les Romains pensent que cette ère, la Monarchie romaine, commence en 753 av. J.-C. et se termine en 509 av. J.-C. Après la chute de la Monarchie, la République est fondée avec deux consuls élus par le peuple à la tête de l'État[12].

L’histoire de la constitution de la République romaine peut se diviser en cinq phases. La première phase commence avec la fin de la Monarchie en 509 av. J.-C. alors que la dernière phase se finit en 27 av. J.-C. avec l’effondrement de la République. Durant toute son histoire, l’évolution de la constitution se fait au rythme des conflits opposant l’aristocratie aux citoyens ordinaires.

Ère patricienne (509-367 av. J.-C.)

Selon la légende, le dernier roi a été banni en 509 av. J.-C. Bien que cet épisode n’est qu’une légende que les Romains ont créé pour expliquer leur passé, il est probable que Rome ait été dirigé par des rois[11],[13]. Cette monarchie historique, comme le suggère la légende, a probablement été très vite remplacée et les changements les plus importants qui ont lieu immédiatement après concernent le chef de l’exécutif. Après 509 av. J.-C., deux consuls (portant le nom de « préteurs ») sont élus par les citoyens pour une année[12], chaque consul contrôle son collègue. Le caractère limité de leur mandat fait que s’ils abusent de leurs pouvoirs, ils risquent des poursuites. Durant la période consécutive à la révolution, le Sénat et les assemblées ont aussi peu de pouvoirs que sous la Monarchie.

En 494 av. J.-C., les plébéiens font sécession et s’installent sur la colline de l’Aventin, et demandent le droit d’élire leurs propres représentants[14],[15]. Les patriciens cèdent comme il se doit, ce qui marque la fin de la première sécession de la plèbe. Les plébéiens nomment leurs nouveaux représentants « tribuns de la plèbe ». Au début, on leur adjoint deux assistants, appelés « édiles plébéiens »[16], ensuite on leur donne le pouvoir de mettre leur veto au Sénat et d’accéder à la présidence du concile plébéien. En 443 av. J.-C., la censure est créée[17] et en 367 av. J.-C., les plébéiens peuvent se présenter comme candidat au consulat. L’ouverture du consulat aux plébéiens leur permet implicitement l’accès à la censure ainsi qu’à la dictature[18]. En 366 av. J.-C., dans un effort des patriciens pour réaffirmer leur influence sur les différentes magistratures, ils en créent deux nouvelles : la préture et l’édilité curule[17],[16]. Ce n’est pas long avant que ces deux nouvelles magistratures soient occupées par des plébéiens, en effet, le premier préteur plébéien est élu en 337 av. J.-C.

Guerre des ordres (367-287 av. J.-C.)

Cette période voit l’émergence de tendances alarmantes, tel que le rapprochement continu des tribuns et des sénateurs[8]. Le Sénat commence à donner aux tribuns un réel pouvoir, tel que la reconnaissance officielle de leur droit de veto. Les tribuns se sentent alors redevables au Sénat[8]. Comme les tribuns et les sénateurs se rapprochent de plus en plus, les sénateurs plébéiens sont souvent en mesure de réserver le tribunat aux membres de leurs propres familles[19]. De plus, en 342 av. J.-C., deux lois importantes sont ratifiées : la première rend illégal le fait de cumuler les magistratures, la deuxième impose un délai de dix ans avant la réélection à une même magistrature[20]. Ces deux lois introduisent un nouveau point faible dans la constitution, qui peut éventuellement être interprété comme l’amorce du déclin de la République et facilitera l’avènement de l’Empire.

Vers le milieu du IVe siècle av. J.‑C., le concile plébéien ratifie la Lex Ovinia qui transfère des consuls aux censeurs le pouvoir de nommer les nouveaux sénateurs. Cette loi permet aussi aux censeurs de nommer n’importe quel magistrat nouvellement élu au Sénat[5]. Les plébéiens détenant déjà de nombreuses magistratures, leur nombre au Sénat augmente probablement rapidement[21]. Le rapprochement entre les tribuns et le Sénat a facilité la création d’une nouvelle aristocratie plébéienne : la plupart des plébéiens élus aux magistratures proviennent d’une de ces familles plébéiennes[21]. Cette nouvelle aristocratie plébéienne se fond bientôt dans l’ancienne aristocratie patricienne, créant une aristocratie combinée « patricio-plébéienne »[21]. L’ancienne aristocratie existait par la force des lois car seuls les patriciens pouvaient accéder aux magistratures supérieures. La nouvelle aristocratie s’est installée par une réorganisation de la société, un ordre qui ne pourrait être remis en cause qu’au travers d’une révolution[22].

En 287 av. J.-C., les plébéiens font sécession sur la colline du Janicule. Pour mettre un terme à cette nouvelle sécession, une loi est adoptée (la Lex Hortensia), qui donne force de loi aux résolutions de l’assemblée de la plèbe (plébiscites) sans ratification du Sénat[23]. Ce n’est pas la première loi qui donne force de loi à un acte du concile plébéien[24] : il acquiert ce pouvoir lors de la promulgation des Leges Valeriae Horatiae en 449 av. J.-C[24]. La signification fondamentale de cette loi dans les faits est qu’elle retire aux patriciens toute possibilité de s’opposer aux plébéiens, ce qui entraîne que les sénateurs plébéiens ont dorénavant les mêmes droits que les sénateurs patriciens. Par conséquent, le contrôle de l’état ne retombe pas sur les épaules de la démocratie mais sur les épaules de cette nouvelle aristocratie « patricio-plébéienne »[25],[26].

Suprématie de la nouvelle noblesse (287-133 av. J.-C.)

La grande nouveauté des lois hortensiennes réside dans ce qu’elle retire au patriciat sa dernière arme contre la plèbe, résolvant ainsi un des grands problèmes des débuts de la République. Néanmoins, il n’y a pas de changements politiques important entre 287 et 133 av. J.-C[27]. Les lois critiques de cette période sont toujours ratifiées par le Sénat[28]. En effet, l’élément démocratique est satisfait de la répartition des pouvoirs, mais ne cherche pas vraiment à user du sien. Le Sénat joue un rôle majeur pendant cette période, celle-ci étant dominée par des questions de politiques étrangères et d’ordre militaire. En fait, ces années sont les plus riches en évènements militaires de toute la république.

La dernière décennie de cette période voit une aggravation des problèmes financiers pour de nombreux plébéiens[29]. En effet, les longues campagnes militaires ont tenu de nombreux citoyens loin de chez eux pour se battre, sans qu’ils ne puissent plus s’occuper de leurs terres, laissées à l’abandon. L’aristocratie terrienne commence alors à les racheter à des prix très faibles et les exploitent avec de la main d’œuvre bon marché, réduisant leurs coûts de production. Les autres fermiers ne bénéficiant pas de ces avantages ne peuvent plus exploiter leur terre à profit et font faillite[29]. Les nombreux plébéiens alors sans emploi convergent vers Rome, grossissant les rangs des assemblées législatives, où leur statut économique leur permet, pour la plupart, de voter pour le candidat qui leur promet le meilleur avenir. Une nouvelle culture de dépendance apparaît qui favorisera la montée en puissance des meneurs les plus populaires[30].

Des Gracques à César (133-49 av. J.-C.)

Le siècle précédent a connu d’importants succès militaires, de grandes crises économiques tandis que dans un grand élan de patriotisme, les plébéiens ne réclament plus de nouvelles réformes. La situation militaire étant désormais stabilisée, de moins en moins de soldats sont requis. Ceci, en conjonction avec l’arrivée de nouveaux esclaves importés des nouvelles provinces, augmente encore le chômage. L’afflux de citoyens sans emploi à Rome grossit encore les rangs des assemblées, rendant l’élément démocratique constamment plus agressif.

Tribunats des Gracques

Tiberius Sempronius Gracchus, qui a été élu tribun de la plèbe sur la vague populiste en 133 av. J.-C., tente de promulguer une loi qui permettrait de limiter la taille maximale des terres qu’un citoyen peut posséder[26]. Tiberius bénéficie du soutien du peuple mais se trouve opposé à l’aristocratie qui perdrait une grande quantité d’argent si cette loi est ratifiée. Tiberius soumet sa loi au concile plébéien mais le tribun Marcus Octavius, mis en place par le Sénat pour barrer la route au projet de Tiberius, met son veto. Dans le dessein de faire capituler Octavius, Tiberius tente de retourner la foule contre lui en bloquant toutes les fonctions gouvernementales, ce qui a pour effet de paralyser la ville entière et de provoquer plusieurs émeutes. Son plan ayant échoué, Tiberius renvoie violemment Octavius et utilise ensuite le concile plébéien pour le mettre en accusation. Le fait qu’un représentant du peuple puisse être renvoyé de ses fonctions quand il agit à l’encontre de la volonté du peuple est totalement contradictoire avec l’esprit de la constitution romaine[9]. En continuant dans cette logique, on pourrait supprimer toutes les contraintes constitutionnelles à la volonté du peuple et se retrouver alors avec un état dirigé temporairement par une majorité populaire au pouvoir absolu[9]. Sa loi aurait pu être promulguée, mais Tiberius, qui par son comportement sacrilège, qui deviendra un exemple suivit moins d’un siècle plus tard par le dictateur Julius Caesar, est assassiné au moment où il se présente à sa réélection au tribunat[26].

Le frère de Tiberius, Caius, est élu tribun de la plèbe en 123 av. J.-C., également sur une vague populiste. Le principal objectif de Caius Sempronius Gracchus est d’affaiblir le Sénat et de renforcer la démocratie[31]. Le Sénat peut éliminer des opposants politiques en établissant des commissions judiciaires ou en usant du senatus consultum ultimum. Ces deux outils autorisent le Sénat à outrepasser les droits des citoyens[32]. Caius rend illégal les commissions judiciaires et déclare le senatus consultum ultimum comme inconstitutionnel. Caius propose ensuite une loi qui donnerait aux cités italiennes alliées les mêmes droits que les citoyens romains, mais il est abandonné, les citoyens romains préférant conserver égoïstement et jalousement leurs droits[32]. Il se présente pour un troisième mandat en 121 av. J.-C., mais il est battu et ensuite assassiné. L’élément démocratique réalise finalement combien le Sénat a été affaibli et commence à protester si violemment qu’il finit par rompre l’équilibre constitutionnel (entre le peuple et le Sénat) qui a assuré la stabilité du système pendant quatre siècles[32].

Partis politiques et réformes constitutionnelles de Sylla

Le consul de 88 av. J.-C., Lucius Cornelius Sulla[33], lève une armée pour combattre le roi du Pont, Mithridate. Mais un ancien consul et opposant de Sylla, Caius Marius, par le biais d’un des tribuns, retire le commandement à Sylla pour se l’approprier. Alors que Marius est un membre du parti démocratique (« populare »), Sylla est membre du parti aristocratique (« optimate »). Sylla, outragé par sa destitution, ramène son armée en Italie et devient le premier général romain de l’histoire à marcher sur Rome[34]. Sylla se trouve tant en colère contre le tribun de Marius qu’il finit par développer une animosité tenace envers les tribuns en particulier et le pouvoir de la démocratie en général. En effet, à Rome, il fait assassiner de nombreux amis politiques de Marius et promulgue une loi qui tend à affaiblir de façon permanente le pouvoir des tribuns[35]. Il retourne à la guerre contre Mithridate[34] laissant le champ libre aux populares de Caius Marius et de Lucius Cornelius Cinna qui reprennent le contrôle de la ville.

Dans leurs parcours politiques, les populares ont souvent fait des entorses à la loi en transgressant les principes de la démocratie, présentant des individus inéligibles à diverses magistratures et substituant des édits des magistrats à la législation[36]. En 83 av. J.-C., après avoir fait la paix avec Mithridate, Sylla retourne à Rome, reprend la ville par la violence et fait massacrer les derniers soutiens politiques de Marius[37]. En 82 av. J.-C., Sylla se nomme lui-même dictateur et utilise son nouveau statut pour passer toute une série de réformes constitutionnelles[38].

Sylla, qui avait été témoin des violentes conséquences des réformes des populares (en particulier celles de Marius et Cinna), est plutôt conservateur, de sorte que son conservatisme est plus réactionnaire qu’il n’est visionnaire[36]. Pour réduire la menace que représente la démocratie pour la stabilité constitutionnelle, Sylla cherche à renforcer l’aristocratie et donc le Sénat[36] et conserve ses premières réformes qui imposent l’accord préalable du Sénat avant qu’une action soit soumise au vote du concile plébéien et qui restaurent l’organisation aristocratique servienne des comices centuriates[35]. Ces réformes ont pour conséquences d’affaiblir la démocratie et retirent aux tribuns le pouvoir de légiférer. Sylla empêche ensuite les anciens tribuns de se représenter à une magistrature. Désormais, les plus ambitieux ne cherchent plus à se faire élire tribun puisque cela marquerait la fin de leur carrière politique[39]. Sylla affaiblit ensuite les magistratures en augmentant le nombre de magistrats élus pour une année donnée[36], ce qui diminue les pouvoirs de chaque magistrat et augmente la probabilité de voir deux magistrats mettre leur veto. Bien que les assemblées populaires élisent toujours tous les magistrats, cette réforme en particulier affaiblit finalement les pouvoirs de la démocratie. Par la suite, Sylla augmente le pouvoir des sénateurs en transférant le contrôle des tribunaux des chevaliers (qui détiennent ce contrôle depuis les réformes des Gracques) vers les sénateurs[39],[40].

Afin de réduire les risques de voir un meneur rassembler trop de pouvoirs (comme Sylla lui-même l’a fait), il fait en sorte que chaque magistrat doive attendre dix ans avant sa réélection à n’importe quelle magistrature et ceci de manière définitive. Sylla est le premier à créer officiellement le cursus honorum[39], qui oblige un individu à attendre un certain âge et une certaine expérience avant de se présenter pour une magistrature. Il établit également un système où les consuls et préteurs servent à Rome pendant leur mandat annuel et commandent ensuite une armée provinciale comme gouverneurs pendant l’année qui suit[39],[40].

En 80 av. J.-C., Sylla abdique de la dictature et reste consul une dernière fois, puis se retire, avant de mourir en 78 av. J.-C. Bien qu’il pensait avoir fermement établi la domination de l’aristocratie, sa propre carrière illustre un point faible primordial dans la constitution : c’est l’armée, et non le Sénat, qui dicte son destin à l’état[41].

Premier triumvirat

En 77 av. J.-C., le Sénat envoie un lieutenant officiel de Sylla, Cnaeus Pompeius Magnus (« Pompée le Grand »), pour mettre fin à une révolte en Hispanie. En 71 av. J.-C., Pompée retourne à Rome après avoir complété sa mission. À peu près en même temps, un autre lieutenant officiel de Sylla, Marcus Licinius Crassus, vient de mater une révolte d’esclaves en Italie. À leur retour, Pompée et Crassus trouvent le parti populare attaquant férocement la constitution de Sylla[42]. Ils tentent d’établir un accord avec le parti populare : si Pompée et Crassus sont élus consuls en 70 av. J.-C., ils démantèleront les parties les plus polémiques de la constitution de Sylla[43]. Ils sont élus tous les deux et tiennent leur promesse[43]. Peu après, Pompée est envoyé une nouvelle fois à l’étranger, cette fois pour mettre fin à la menace posée par les pirates méditerranéens, et finalement trouver la gloire à l’est.

En 62 av. J.-C., Pompée revient victorieux d’Asie, mais se heurte au Sénat qui refuse de ratifier les changements qu’il a fait à la constitution. Il est alors plus aisé pour Jules César, qui est gouverneur en Hispanie en 61 av. J.-C., de proposer un accord avec Pompée[44]. César et Pompée, accompagnés de Crassus forment une alliance connue comme le premier triumvirat. À la suite de cette alliance, les changements de Pompée sont appliqués, Crassus est promis à un futur consulat et César brigue le consulat de 59 av. J.-C. avec le poste de gouverneur des Gaules immédiatement après[44].

César devient consul en 59 av. J.-C. avec Marcus Calpurnius Bibulus comme collègue[44]. Il soumet des lois que Pompée avait promis aux assemblées, mais Bibulus, un aristocrate extrémiste, tente d’en empêcher l’application. César utilise de violentes alternatives pour assurer la ratification de ces lois, moyens qui intimident tellement Bibulus que celui-ci passe le reste de l’année enfermé dans sa maison, déclarant être témoin de mauvais présages[44]. César, qui ne se heurte plus à aucune opposition, domine l’état jusqu’à la fin de son consulat. Quand son mandat arrive à terme, il emmène quatre légions vers le nord et entame un mandat de cinq ans comme gouverneur de trois provinces.

Pendant que César est absent, Pompée et Crassus se révèlent aussi incompétents que César l’espérait[45]. Amorcée durant l’été de 54 av. J.-C., une vague de corruption politique et de violence balaie Rome[46]. En fin de compte, le triumvirat est renouvelé : Pompée et Crassus prennent le consulat de 55 av. J.-C. tandis que César voit son mandat en tant que gouverneur rallongé de cinq ans. Ce dernier donne sa fille, Julia, en mariage à Pompée pour consolider leur entente mais Julia meurt en couche. Ce décès, combiné à la mort de Crassus dans une bataille en 53 av. J.-C., remet sévèrement en cause les liens unissant César à Pompée.

Le 1er janvier de 49 av. J.-C., le Sénat passe une résolution qui déclare que si César ne jette pas les armes avant juillet de cette même année, il sera considéré comme un ennemi de la République[47]. Le 7 janvier, le Sénat use du senatus consultum ultimum et investi Pompée des pouvoirs dictatoriaux. En guise de réponse, César franchit le Rubicon avec son armée de vétérans et marche sur Rome. L’avance rapide de César force Pompée, les consuls et le Sénat à abandonner Rome pour la Grèce, ce qui laisse la voie libre à César pour prendre possession de la ville. Après la guerre civile, il s'empare du pouvoir à Rome avant d'être assassiné aux ides de Mars 44 av. J.-C.

Sénat

Articles détaillés : Sénat de la République romaine et Sénat romain.L’auctoritas (« autorité ») du Sénat découle de son prestige basé sur les coutumes et la dignité et le prestige des sénateurs[48]. Comme le Sénat est la seule institution politique à être éternelle et continue (comparé au consulat par exemple, qui expire au terme d’un mandat annuel), il acquiert la dignité des traditions antiques[49].

Le Sénat romain est tourné essentiellement vers la politique étrangère[50]. Alors que son rôle dans les conflits armés se limite théoriquement à celui de conseiller, le Sénat finit par superviser ces conflits : les consuls commandent directement les armées et le Sénat s’occupe de la stratégie globale.

Le Sénat gère également l’administration civile au sein de la ville. Par exemple, seul le Sénat peut autoriser que de l’argent public soit puisé au trésor[50]. De plus, il s’occupe des cas individuels de crimes politiques, telle que la trahison[50].

Le Sénat promulgue des décrets, appelé senatus consultum. Officiellement, il s’agit de « conseils » donnés aux magistrats, bien qu’en pratique, ces décrets sont souvent suivis à la lettre par les magistrats[51]. Si un senatus consultum entre en conflit avec une loi promulguée par une assemblée législative, la loi prend un statut prioritaire et outrepasse le senatus consultum[50].

Le Sénat est davantage une institution religieuse qu’une institution politique. De sorte qu’il opère en obéissant à diverses restrictions d’ordre religieux. Chaque Sénat se réunit dans un espace consacré (un templum). Avant chaque réunion, un sacrifice aux dieux est fait et les auspices sont prises afin de déterminer si le Sénat a la faveur des dieux pour ce jour[52].

Procédures Sénatoriales

Les règles et procédures du Sénat romain sont à la fois complexes et très anciennes. Nombres de ces règles trouvent leur origine dans les premières années de la République et ont été transmises au fil des siècles.

Les réunions peuvent se faire à l’intérieur comme à l’extérieur des limites sacrées de la ville (pomœrium). Elles commencent à l’aube et sont présidées par un consul (ou un préteur si les consuls se trouvent en dehors de la ville)[50]. Le magistrat qui préside commence souvent chaque réunion par un discours[53], et laisse ensuite la parole aux sénateurs qui discutent de chaque problème. Les sénateurs prennent la parole par ordre d’ancienneté[54]. Les problèmes de moindre importance se soldent généralement par un vote oral ou à mains levées. Pour les votes les plus importants, les sénateurs se déplacent et se séparent en différents groupes[54], chaque sénateur prenant place du côté correspondant à son vote. Bien que chaque réunion doive se terminer à la tombée de la nuit[51], un sénateur peut proposer d’écourter la séance (par un diem consumere) dans le cas où le débat lancé peut être continué jusqu’à la tombée de la nuit, sans trouver d’issue[53].

Il y a un droit naturel au libre parler dans le Sénat[54]. Durant les réunions, les sénateurs disposent de différents moyens d’influencer (ou de s’opposer) au magistrat qui préside. Quand un magistrat présidant propose une motion, les sénateurs peuvent appeler un consule. Cela oblige le magistrat à demander l’opinion de chaque sénateur. Au début de chaque réunion, on procède à l’appel (numera) des sénateurs présents. Pour que la session ait lieu, il faut un nombre minimum de sénateur : le quorum (similaire au quorum moderne). Chaque vote prend la forme d’un pour ou contre[55].

Toute proposition de motion peut être bloquée par le veto du tribun de la plèbe[56]. Chaque motion bloquée par un veto est enregistrée dans les annales comme senatus auctoritas. Chaque motion ratifiée devient finalement un senatus consultum. Chaque senatus auctoritas et chaque senatus consultum sont transcris dans un document par le président, qui est ensuite déposé dans le bâtiment abritant le trésor[51].

Assemblées législatives

Articles détaillés : Assemblées législatives de la République romaine et Assemblées romaines.Il existe deux types d’assemblées romaines : les comices (comitia)[57] et les conciles (concilium). Les comices sont les assemblées de tous les citoyens (populus romanus ou peuple de Rome)[58]. Les comices sont utilisées à des fins officielles comme la ratification des lois. Les décisions d’une comice s’appliquent à tous les membres de cette comice (c'est-à-dire à tout le peuple de Rome).

Le second type d’assemblées, les conciles, sont des forums (fora) où des groupes spécifiques de citoyens se réunissent dans un but officiel (ratification des lois)[58]. Par exemple, le concile plébéien (concilium plebis) est un concile où se réunissent les plébéiens[59]. Les décisions d’un concile s’appliquent aux membres du concile considéré. C’est pourquoi, par exemple, les décisions prises par le concile plébéien (« plébiscites ») ne s’appliquent à l’origine qu’aux seuls plébéiens.

Au contraire des comices et des conciles, une convetio est un forum à caractère officieux où les Romains peuvent se réunir pour écouter un discours politique[55]. Les citoyens ordinaires peuvent seulement s’exprimer devant ce genre d’assemblée (et non devant une comice ou un concile)[60]. Ces conventiones sont de simples réunions plutôt qu’un moyen permettant de légiférer. En fait, les votants se rassemblent d’abord en conventiones pour entendre chaque discours puis se réunissent en comices ou conciles afin de voter de façon effective[61].

Avant que chaque réunion ne commence, les auspices (une recherche de présages envoyés par les dieux) doivent être prises. Le jour de l’assemblée, les électeurs se réunissent en conventio[61]. Pendant tout ce temps, ils peuvent écouter les discours et écouter la lecture de billets par un héraut. Les électeurs sont ensuite amenés à rejoindre leurs centuries, tribus ou curies respectives. Les votes (sous forme de cailloux ou de billets manuscrits) sont collectés, comptés et le résultats et apporté au magistrat président. Les votes de tous les membres d’une centurie, tribu ou curie ne comptent que pour un vote[62] (c'est-à-dire que, par exemple, les votes des membres de la même centurie ne représentent qu’un seul vote, celui de la majorité au sein de la centurie).

Comices curiates

Article détaillé : Comices curiates.Durant la première décennie de la République, le peuple de Rome est réparti en trente curies[48],[63],[64]. Les curies sont organisées sur la base des gentes (parenté ethnique)[65]. En ce temps, les centuries et tribus ne sont pas utilisées à des fins politiques. Les curies se rassemblent dans des buts législatif, électoral et judiciaire sous forme de comices curiates[66]. Peu après la fondation de la République, le pouvoir des comices curiates est transféré aux comices centuriates et aux comices tributes[63]. Les comices curiates devenues obsolètes restent présidées par un consul[50]. Toute loi ratifiée par cette assemblée peut être bloquée par le veto d’un tribun. L’activité de cette assemblée est dépendante des auspices[64].

Après qu’elles sont tombées en désuétude, le principal rôle législatif des comices curiates est de passer la loi annuelle lex curiata de imperio. Théoriquement, cette loi est nécessaire à la ratification des élections des consuls et préteurs, leur transmettant l’imperium. Néanmoins, en pratique, il s’agit plutôt d’une simple cérémonie facultative[64].

Les curies sont organisées à partie des gentes (ou parenté ethnique, les familles)[65]. Par conséquent, bien après que les comices curiates ont perdu une grande partie de leurs pouvoirs politiques, elles ont conservé la juridiction des problèmes liés aux gentes[66]. Sous la direction du pontifex maximus[63], les comices curiates s’occupent des vœux et adoptions[63]. Elles peuvent également introniser certains prêtres et transférer des citoyens des classes patriciennes vers les classes plébéiennes.

Comices centuriates

Article détaillé : Comices centuriates.Pendant toute la République romaine, les citoyens sont répartis en centuries à des fins militaires, et en tribus à des fins civiles. Chacun des deux groupes (centuries et tribus) se rassemble pour des buts législatifs, électoraux et judiciaires. L’assemblée des centuries s’appelle les comices centuriates (comitia centuriata).

Les 193 centuries (plus tard on en comptera 373)[48] sont divisées en plusieurs niveaux. Il y a les equites, pedites et les adjoints non-armés[48],[67].

Les equites (la cavalerie) représentent le plus haut grade des soldats montés. Ils sont l’élite de l’armée et ont le grade d’officier[67]. Les equites sont organisés en 18 centuries[48].

Les 170 centuries de pedites constituent l’infanterie de l’armée romaine. Les pedites sont divisés en cinq classes[48], chacune de ces cinq classes est elle-même divisée en centuries des iunores (« jeunes soldats », de 17 à 45 ans) et des seniores (« vieux soldats », de 46 à 60 ans)[48].

Les soldats non-armés sont répartis dans les cinq dernières centuries. Quatre de ces centuries se composent d’artisans et de musiciens. La cinquième centurie, les proletarii, consiste en soldats ayant peu ou pas de propriété[48],[68].

Les comices centuriates sont organisées à l’origine (temps qui remonterait au règne du roi Servius Tullius) d’une manière très aristocratique (organisation servienne)[48]. Selon cette organisation, les classes les plus élevées (cavalerie et première classe d’infanterie) contrôlent suffisamment de centuries pour obtenir la majorité à chaque vote. En 241 av. J.-C., une réorganisation de l’assemblée la rend plus démocratique[69]. Sous l’ancien système, il y avait un total de 193 centuries. Sous le nouveau système, on compte 373 centuries. Dorénavant, la majorité ne peut pas être atteinte à coups sûr avant que la troisième classe d‘infanterie n’ait commencé à voter.

Les sept classes (une classe de cavalerie, cinq classes d’infanterie et une classe de soldats non-armés) votent par ordre d’ancienneté. Les centuries de chaque classe votent une par une, jusqu’à ce que toute la classe a voté. Selon Cicéron, l’assemblée est délibérément arrangée de telle sorte que le petit peuple (le plus grand nombre) n’ait que peu de pouvoir[48]. Selon Tite-Live, le but est que chacun puisse voter, mais que le vote des « meilleurs individus » de l’état ait plus de poids[70].

Le président des comices centuriates est généralement un consul[50]. Elles peuvent promulguer une loi qui donne les pouvoirs de l’imperium aux consuls et préteurs ainsi que les pouvoirs de la censure aux censeurs[71]. De plus, seules les comices centuriates peuvent élire les consuls, préteurs et censeurs, déclarer une guerre offensive[71], ou encore valider le cens (recensement des citoyens par classes)[64]. Elles servent aussi comme la plus haute cour d’appel dans certains cas de justice (en particulier, les cas punis de la peine capitale)[48]. Bien que les comices centuriates aient le pouvoir de ratifier les lois ordinaires, elles ne s’en sert que rarement.

Comices tributes

Article détaillé : Comices tributes.Durant la République, les tribus se rassemblent en deux assemblées : le concile plébéien (concilium plebis) et les comices tributes (comitia tributa). La seule différence entre les deux assemblées réside dans ce que les patriciens ne peuvent voter dans le concile plébéien. Comme les patriciens sont exclus, le concile plébéien ne représente pas tout le peuple, de sorte que le concile ne put pas élire de magistrats. Mais le concile plébéien élit ses propres représentants (tribuns de la plèbe et édiles plébéiens)[72]. En effet, le concile plébéien est l’assemblée des tribus plébéiennes alors que les comices tributes sont l’assemblée des tribus « patricio-plébéiennes »[73].

Le président des comices tributes est généralement un consul[50]. Plusieurs autres magistrats peuvent être présents pendant les réunions, pour servir comme adjoints. Leur principal objectif est d’aider à résoudre les désaccords concernant la procédure[74]. Les comices tributes élisent les questeurs, les édiles curules et les tribuns militaires[75]. Elles ont également le pouvoir d’instruire des cas judiciaires. Bien que les comices tributes aient le pouvoir de promulguer de nouvelles lois, elles ne s’en sert que rarement.

Les comices tributes et le concile plébéien se composent de 35 groupes appelés tribus. Celles-ci ne sont pas basées sur des considérations ethniques ou par liens de parenté mais sur les divisions géographiques[76]. C’est ce qui distingue les tribus des curies. Contrairement aux centuries, l’appartenance à une tribu ne dépend pas de la richesse.

Concile plébéien

Article détaillé : Concile plébéien.Avant la première sécession de la plèbe (494 av. J.-C.), les plébéiens se réunissaient probablement en une assemblée basée sur les curies. Néanmoins, cette assemblée n’avait pas de rôle politique jusqu’à la création des magistratures du tribunat et de l’édilité plébéiens, suite à la sécession plébéienne. Le tribun commence à présider le concile plébéien peu après 494 av. J.-C. Cette assemblée peut élire à la fois les tribuns et les édiles plébéiens[72]. Elle peut aussi légiférer en votant des plébiscites qui, durant les débuts de la République, ne s’appliquent qu’aux seuls plébéiens.

Autour de 471 av. J.-C.[72], le concile plébéien est réorganisé. Il commence à utiliser les tribus, plutôt que les curies, comme base de son organisation. Quand il était organisé par curies (et donc par gentes), les plébéiens étaient dépendants de leurs patrons patriciens. Quand le concile plébéien est passé à une organisation basée sur les tribus (c'est-à-dire dépendant de considération géographique), les plébéiens gagnent leur indépendance vis-à-vis des patriciens[77].

À la suite de la ratification de toute une série de lois, dont la principale est la Lex Hortensia de 287 av. J.-C., force de loi est donnée aux résolutions prises par le concile (plebiscites) qui s’appliquent non plus aux seuls plébéiens comme c’était le cas avant, mais à tout le peuple de Rome[78]. À partir de ce moment, la plupart des lois ratifiées proviennent du concile plébéien. Comme le concile n’est composé que de plébéiens, il est beaucoup plus populiste que les comice curiates. Par conséquent, il se trouve en général derrière les réformes controversées (telles que celles lancées par les tribuns Tiberius et Caius Sempronius Gracchus).

Magistrats de l’exécutif

Articles détaillés : Magistrats de l'exécutif de la République romaine et Magistrats romains.Chaque magistrat romain (magistratus) est investi d’une parti plus ou moins importante du pouvoir, et ainsi tous les magistrats ont un certain rang de pouvoir (maior potestas ou « pouvoirs majeurs »)[79]. Les dictateurs possèdent plus de pouvoirs que n’importe quel autre magistrat. Chaque magistrat peut seulement bloquer par son veto une action prise par un magistrat de rang égal ou inférieur au sien. Par conséquent, aucun magistrat ne peut mettre son veto aux décisions du Sénat ou des assemblées.

Comme les tribuns de la plèbe et les édiles plébéiens ne sont pas à proprement parler des magistrats[72], ils ne sont pas concernés par la répartition des « pouvoirs majeurs ». En général, cela fait d’eux des magistrats indépendants des autres[50],[79]. C’est la raison pour laquelle, par exemple, ils ne peuvent voir leurs actes bloqués par le veto des consuls. Les tribuns ne comptent pas sur leurs pouvoirs pour faire obstruction par un veto aux magistrats, assemblées et Sénat, mais sur la sacro-sainteté de leur personne[50] (intercessio). Si un magistrat, une assemblée ou le Sénat ne se conforment pas aux ordres d’un tribun, celui-ci, en usant de l’intercessio, pourra bloquer cette action particulière. La moindre agression envers un tribun est considérée comme une offense capitale.

Pouvoirs des magistrats

Chaque magistrat républicain détient certains pouvoirs constitutionnels (potestas), qui comprennent l’imperium, le coercitio et l’auspicia (pouvoirs religieux). Ces pouvoirs sont équilibrés par plusieurs contraintes constitutionnelles, incluant la collégialité (collega), le droit des citoyens d’en appeler au peuple (provocatio) et une division constitutionnelle des pouvoirs (provincia). Seul le peuple de Rome (plébéiens et patriciens) a le droit de conférer ces pouvoirs à un magistrat[80].

Le plus important des pouvoirs constitutionnels est l’imperium. Il est détenu à la fois par les consuls et les préteurs. Défini de façon limitée, il donne simplement à un magistrat l’autorité nécessaire pour commander une force militaire. De façon plus générale, il donne au magistrat l’autorité constitutionnelle nécessaire pour commander que ce soit dans le domaine militaire, diplomatique, civil ou autre. L’imperium du magistrat est à son maximum lorsqu’il se trouve à l’étranger. Pendant qu’un magistrat se trouve en personne dans la ville de Rome, il peut avoir à abandonner complètement son imperium[81].

Tous les magistrats ont le pouvoir de coercitio, qui est utilisé pour maintenir l’ordre public[82], bien qu’à Rome tous les citoyens bénéficient d’une protection absolue contre le coercitio. Cette protection garantie le droit à l’appel au peuple (provocatio).

Les magistrats ont à la fois le pouvoir et le devoir de lire les présages (auspicia). Un présage est un évènement qui est compris comme un signe envoyé par les dieux. Les auspices peuvent être utilisées pour faire obstruction aux ennemis politiques. En déclarant avoir été témoin d’un présage, un magistrat peut justifier sa décision de mettre fin à une réunion d’une assemblée législative ou du Sénat, ou la décision de mettre son veto contre un collègue.

Limites des pouvoirs du magistrat

Le pouvoir des magistrats romains est limité par plusieurs restrictions. L’une d’entre elles est la collégialité (collega). Chaque magistrature est détenue de manière concurrentielle par au moins deux personnes de façon à minimiser les risques de tyrannie (et faciliter les successions). Par exemple, les consuls gouvernent toujours par paire[83].

Une autre restriction est la provocatio, précurseur du principe moderne de l’habeas corpus. Tout citoyen de Rome a un droit absolu de provocatio. Si un magistrat tente d’utiliser ses pouvoirs à l’encontre d’un citoyen (par exemple pour punir un citoyen d’un crime qu’il est présumé avoir commis), ce citoyen peut en appeler au peuple (provoco ad populum). Dans ce cas, un tribun intervient avec le pouvoir de secourir le citoyen[48]. Souvent, le tribun amène le cas de justice devant une assemblée législative, un tribunal ou le collège des tribuns, pour prononcer le verdict final. La provocatio sert à contrôler le pouvoir de cœrcition (coercitio) des magistrats.

La provincia constitue un contrôle supplémentaire du pouvoir des magistrats. La provincia oblige à diviser les responsabilités. Par exemple, les gouverneurs de provinces ont chacun un pouvoir suprême sur leur province. En suivant le principe de la provincia, ces gouverneurs ne peuvent amener leur armée dans une autre province[84].

Une fois que le mandat annuel d’un magistrat a expiré, il doit attendre dix ans avant de pouvoir se présenter de nouveau à la même magistrature. Comme cela crée des problèmes pour certains magistrats (en particulier les consuls et préteurs), leur imperium peut être occasionnellement « prorogé ». Il détiennent alors les mêmes pouvoirs (comme promagistrat) sans occuper officiellement la magistrature. En pratique, ils agissent comme gouverneurs provinciaux[85]. L’usage fréquent de cet outil constitutionnel, qui n’est pas en harmonie avec l’esprit de la constitution romaine, jouera un rôle primordial dans la chute de la République.

Consuls, préteurs, censeurs, édiles et questeurs

La plus haute magistrature sous la République est le consulat[50],[81]. Deux consuls sont élus par les comices centuriates pour un mandat annuel[48],[81]. Chaque consul est accompagné de douze gardes du corps appelés licteurs. Chacun d’eux porte une hache cérémoniale connue sous le nom de faisceaux (fasces), qui symbolise le pouvoir de l’état à punir et exécuter. Ils occupent aussi une chaise curule, qui est le symbole de haut pouvoir. Au fil des ans, un des consuls devient supérieur à son collègue. Ce surplus de pouvoir est échangé tous les mois entre les deux consuls[48]. Le consul qui a le plus de pouvoir pour un mois donné détient les faisceaux[86].

Les consuls ont un pouvoir suprême à la fois en ce qui concerne les domaines civil et militaire. En fait à Rome, c’est le consul qui détient les faisceaux qui est à la tête du gouvernement romain[50]. La gestion du gouvernement est placée au final sous l’autorité de ce consul. Il doit alors mettre en vigueur les lois promulguées par les assemblées et le Sénat[7] qu’il préside[50],[7]. Il est également le chef de la diplomatie et doit faciliter les échanges entre les ambassades étrangères et le Sénat[50]. Le consul est investi du plus haut niveau de l’imperium ordinaire. Alors qu’il se trouve à l’étranger, chaque consul commande une armée[50],[7]. À ce moment, ni le Sénat, ni les assemblées, ni les tribuns ne peuvent s’opposer à lui. Si bien qu’à l’étranger, son autorité est quasi absolue[50].

Les préteurs administrent les lois civiles[87] et commande les armées provinciales. Ils sont élus par les comices centuriates, pour un mandat annuel à l’instar des consuls. Quand les deux consuls se trouvent à l’extérieur de Rome, le préteur urbain gouverne sur la ville[87] comme « consul-intérim ». Certains préteurs aident à la gestion du gouvernement central. Ils peuvent administrer les lois civiles ou agir en tant que juge dans les tribunaux. D’autres préteurs ont des responsabilités dans les affaires étrangères. Souvent, ces derniers agissent en gouverneurs de provinces[88].

Tous les cinq ans, deux censeurs sont élus par les comices centuriates pour un mandat de dix-huit mois. Les censeurs ne détiennent pas l’imperium et ne peuvent donc convoquer ni le Sénat ni aucune assemblées législatives. Bien qu’ils possèdent des chaises curules, ils ne détiennent aucun faisceau (fasces) et ne sont pas accompagnés de licteurs. Comme ils occupent théoriquement un rang plus élevé que les consuls (et donc plus élevé que toutes les magistratures ordinaires), leurs décisions ne peuvent être bloquées que par le veto d’un autre censeur ou d’un tribun.

Pendant qu’ils occupent la censure, ils mènent à bien un recensement qui leur permet d’intégrer des citoyens dans le Sénat ou de les en expulser[89]. Ils doivent mettre à jour la liste des citoyens et leurs biens dans la ville, ce qui les pousse à connaître certains détails de leurs vies. Ces enquêtes conduisent parfois les censeurs à agir contre un citoyen pour le punir de diverses fautes morales. De telles fautes comprennent la banqueroute et la lâcheté. Comme sentence (« censure »), le censeur peut frapper le citoyen d’une amende[48] ou vendre ses biens[89]. Une fois que le recensement est complété, le censeur dirige une cérémonie religieuse, le lustrum, qui valide le résultat du recensement[90].

Les édiles sont des magistrats qui s’occupent des affaires domestiques dans Rome. Les comices tributes, sous la présidence d’un consul, élisent deux édiles curules pour un mandat annuel[91]. Bien que les édiles curules ne détiennent pas de faisceaux (fasces), ils occupent une chaise curule. Ils bénéficient deux larges pouvoirs concernant les affaires quotidiennes dans la ville de Rome. Ils gèrent les marchés, les spectacles et les jeux[78]. Ils s’occupent également de la conservation des bâtiments tels que les temples, les aqueducs et les égouts[92].

La magistrature de questeur est considérée comme celle de rang le plus bas[78]. Les questeurs sont élus par les comices tributes pour un mandat annuel[78]. Ils assistent les consuls dans Rome et les gouverneurs de provinces. Leurs tâches sont souvent d’ordre financières.

Tribun de la plèbe et édiles plébéiens

Comme les tribuns de la plèbe et les édiles plébéiens ne sont élus que par les plébéiens, plutôt que par tout le peuple de Rome, ils ne sont pas techniquement des magistrats. Ils sont élus par le concile plébéien. À l’origine, la seule tâche d’un édile plébéien est d’assister le tribun. Néanmoins, au fil des ans, la distinction entre édiles plébéien et curule a disparu.

Puisque les tribuns sont considérés comme l’incarnation des plébéiens, ils sont sacrosaints[93]. Leur sacrosainteté est renforcée par la promesse faite par les plébéiens de tuer quiconque portera atteinte au tribun durant son mandat. Tous les pouvoirs des tribuns dérivent de ce statut sacrosaint. Une conséquence évidente se traduit par le fait qu’il est considéré comme une offense capitale d’agresser un tribun, d’ignorer son veto ou de contrecarrer ses actions[93]. Comme ils sont indépendants de tous les autres magistrats[7], ils ne peuvent voir leurs actions bloquée que par le veto d’autres tribuns. Néanmoins, la sacrosainteté du tribun prend seulement effet le temps que le tribun reste à Rome. Si celui-ci quitte Rome, les plébéiens ne peuvent plus appliquer leur serment.

Les tribuns peuvent utiliser leur sacrosainteté lorsqu’il maltraite physiquement un individu (comme lors d’une arrestation)[94] et pour ordonner l’application de la peine capitale contre un individu qui se serait mis en travers de leur route[93]. De plus, les tribuns peuvent s’interposer physiquement[50] (intercessio) contre un magistrat, le Sénat ou une assemblée, cette action ayant le même effet qu’un veto[95]. Si un magistrat, le Sénat ou une assemblée refusent de respecter le veto d’un tribun, ce dernier peut user de la sacrosainteté comme protection et les forcer physiquement à s’y conformer.

Dictateurs et senatus consultum ultimum

En temps de guerre, lors de circonstances critiques pour la République romaine, un dictateur est nommé pour six mois[96]. Le gouvernement est dissout après que le Sénat a promulgué un senatus consultum ultimum, autorisant les consuls à nommer un dictateur, qui devient alors le maître absolu de l’état[48]. Il prend le pouvoir immédiatement et nomme un maître de cavalerie (magister equitum) agissant comme son principal lieutenant[86]. Souvent, le dictateur se retire dès que le problème justifiant sa nomination est résolu[96], restaurant par la même le gouvernement tel qu’il était avant son arrivée.

Le dernier dictateur conventionnel est nommé en 202 av. J.-C. Après cette date, les cas d’extrême urgence sont gérés par le passage d’un senatus consultum ultimum, qui suspend le gouvernement civil et instaure la loi martiale (ou quelque chose d’analogue)[97]. En effet, cela investit les consuls des pouvoirs dictatoriaux.

Il y a plusieurs raisons pour que le Sénat commence à user du senatus consultum ultimum plutôt que de nommer un dictateur lors des cas d’extrême urgence après 202 av. J.-C. Pendant le IIIe siècle av. J.‑C., une série de lois est ratifiée permettant un contrôle du pouvoir dictatorial[97]. De plus, en 217 av. J.-C., une loi est promulguée qui donne aux assemblées populaires le droit de nommer les dictateurs, éliminant alors le monopole de l’aristocratie sur ce pouvoir[97].

Transition de la République à l’Empire (49-27 av. J.-C.)

La période qui commence avec Jules César franchissant le Rubicon en 49 av. J.-C., et qui se finit quand Octavien revient à Rome après la bataille d'Actium en 29 av. J.-C., voit l’évolution constitutionnelle accélérer et atteindre son apogée. En 29 av. J.-C., Rome a fini sa transformation de cité-état avec son réseau de dépendances en une capitale d’un empire mondial[98].

Après avoir vaincu Pompée et ses soutiens, César veut s’assurer que son contrôle sur le gouvernement est incontesté[99]. Les pouvoirs qu’il s’est attribué lui-même seront finalement utilisés par ses successeurs impériaux[99]. Il assure ses pouvoirs en augmentant sa propre autorité et en abaissant celle des autres institutions politiques de Rome.

César détient à la fois la dictature et le tribunat, mais alterne entre le consulat et le proconsulat[99]. En 48 av. J.-C., César se voit donner les pouvoirs tribuniciens de façon permanente[100], ce qui rend sa personne sacrosainte, lui donne le pouvoir de s’opposer au Sénat par son veto et l’autorise à dominer le concile plébéien. De ce fait, il peut ratifier n’importe quelle loi sans aucune opposition. En 46 av. J.-C., César obtient les pouvoirs censoriaux[100], qu’il utilise pour remplir le Sénat de ses propres partisans. Il augmente ensuite le nombre des membres du Sénat à 900[94],[101], ce qui enlève son prestige à l’aristocratie Sénatoriale et assure sa soumission[102]. Bien que les assemblées continuent de se réunir, il choisit tous les candidats aux élections et toutes les actions à appliquer. Par conséquent, les assemblées deviennent impuissantes et sont incapables de s’opposer à César[102].

Vers la fin de sa vie, César commence à se préparer pour une guerre contre les Parthes. Comme son absence lui rendra la tâche plus difficile pour installer ses propres consuls, il promulgue une loi qui l’autorise à nommer tous les magistrats en 43 av. J.-C., ainsi que tous les consuls et tribuns en 42 av. J.-C[101]. Les magistrats qui étaient jusque-là des représentants du peuple deviennent des représentants du dictateur[101].

Après que César a été assassiné en 44 av. J.-C., Marc Antoine forme une alliance avec le fils adopté et petit neveu de César, Octavien. Avec Marcus Aemilius Lepidus, ils forment une alliance connue sous le nom de Second triumvirat, et détiennent des pouvoirs à peu près identiques à ceux de César. De sorte que le Sénat et les assemblées restent impuissants, même après la mort de César. En effet, il n’existe aucune différence constitutionnelle entre un individu détenant le titre de dictateur et celui de triumvir. Bien que les conspirateurs ayant assassiné César aient été défaits à la bataille de Philippes en 42 av. J.-C., la paix qui en résulte est seulement temporaire. Marc Antoine et Octavien se livrent une dernière bataille. Marc Antoine est défait lors de la bataille navale d’Actium en 31 av. J.-C., et se suicide en 30 av. J.-C. En 29 av. J.-C., Octavien retourne à Rome comme maître incontesté de l’État, où il fait vraisemblablement passer une série de réformes constitutionnelles mettant fin à l’ancienne République. Le règne d’Octavien, dont on se souviendra sous le nom d’Auguste, le premier empereur romain, marque la rupture entre la République romaine et l’Empire romain.

Voir aussi

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Constitution of the Roman Republic » (voir la liste des auteurs)

Bibliographie

- Sources antiques

- Tite-Live (trad. Désiré Nisard), Histoire romaine, Paris, 1864 [lire en ligne].

- Cicéron (trad. Abel-François Villemain), De la République, Paris, 1864 [lire en ligne].

- Polybe (trad. Fustel de Coulanges), Histoire générale, Amiens, 1858 [lire en ligne].

- Sources modernes utilisées

- (en) Frank Frost Abbott, A History and Description of Roman Political Institutions, Elibron Classics, 1901 (ISBN 0543927490).

- (en) Robert Byrd, The Senate of the Roman Republic, Lightning Source, 1995 (ISBN 0898753937).

- (en) Holland, Rubicon : The Last Years of the Roman Republic, Random House, 2005 (ISBN 1400078970).

- (en) Andrew Lintott, The Constitution of the Roman Republic, Oxford University Press, 1999 (ISBN 0199261083).

- (en) Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies : From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, University of Michigan Press, 1966 (ISBN 047208125X).

- Autres ouvrages francophones

- Cébeillac-Gervasoni, Mireille, Chauvot, Alain et Martin, Jean-Pierre, Histoire romaine, éd.Armand Colin, Paris, 2006 (ISBN 2200265875).

- Mommsen, Theodor (trad. Paul Frédéric Girard), Le droit public romain, Paris, 1871-1892 (lire en ligne).

- Mommsen, Theodor (trad. Charles Alfred Alexandre), Histoire de la Rome antique, Paris, 1863-1872 (lire en ligne).

- Montesquieu, Charles, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 1734 (lire en ligne).

- Autres ouvrages anglophones

- (en) Cameron, Averil, The Later Roman Empire, Harvard University Press, 2007 (ISBN 978-0674511941).

- (en) Crawford, Michael, The Roman Republic, Harvard University Press, 2006 (ISBN 978-0674779273).

- (en) Gruen, Erich Stephen, The Last Generation of the Roman Republic, University of California Press, 1995 (ISBN 978-0520201538).

- (en) Ihne, Wilhelm, Researches Into the History of the Roman Constitution, BiblioLife, 2008 (ISBN 978-0554716763).

- (en) Millar, Fergus, The Emperor in the Roman World, Cornell University Press, 1992 (ISBN 978-0801480492).

- (en) Tighe, Ambrose, The Development of the Roman Constitution, (en) D. Apple & Co., New York, 1886 (OCLC 1861347).

- (en) Von Fritz, Kurt, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity, Columbia University Press, New York, 1975 (ISBN 978-0405070822).

Notes et références

- Byrd 1995, p. 161

- Holland 2005, p. 24

- Holland 2005, p. 25

- Lintott 1999, p. 40

- Abbott 1901, p. 46

- Lintott 1999, p. 65

- Byrd 1995, p. 179

- Abbott 1901, p. 44

- Abbott 1901, p. 96

- Abbott 1901, p. 133

- Holland 2005, p. 1

- Holland 2005, p. 2

- Abbott 1901, p. 25

- Abbott 1901, p. 28

- Holland 2005, p. 22

- Holland 2005, p. 5

- Abbott 1901, p. 37

- Abbott 1901, p. 42

- Abbott 1901, p. 45

- Abbott 1901, p. 43

- Abbott 1901, p. 47

- Abbott 1901, p. 48

- Abbott 1901, p. 52

- Abbott 1901, p. 51

- Abbott 1901, p. 53

- Holland 2005, p. 27

- Abbott 1901, p. 63

- Abbott 1901, p. 65

- Abbott 1901, p. 77

- Abbott 1901, p. 80

- Abbott 1901, p. 97

- Abbott 1901, p. 98

- Holland 2005, p. 64

- Holland 2005, p. 69

- Abbott 1901, p. 103

- Abbott 1901, p. 104

- Holland 2005, p. 90

- Holland 2005, p. 99

- Abbott 1901, p. 105

- Holland 2005, p. 106

- Abbott 1901, p. 107

- Abbott 1901, p. 108

- Abbott 1901, p. 109

- Abbott 1901, p. 112

- Abbott 1901, p. 113

- Abbott 1901, p. 114

- Abbott 1901, p. 115

- Cicéron, De la République, Livre II

- Byrd 1995, p. 96

- Polybe, Histoire générale, Livre VI

- Byrd 1995, p. 44

- Lintott 1999, p. 72

- Lintott 1999, p. 78

- Byrd 1995, p. 34

- Lintott 1999, p. 83

- Holland 2005, p. 26

- Lintott 1999, p. 42

- Abbott 1901, p. 251

- Lintott 1999, p. 43

- Abbott 1901, p. 252

- Taylor 1966, p. 2

- Taylor 1966, p. 40

- Byrd 1995, p. 33

- Taylor 1966, p. 3-4

- Abbott 1901, p. 250

- Abbott 1901, p. 253

- Taylor 1966, p. 85

- Abbott 1901, p. 21

- Abbott 1901, p. 75

- Taylor 1966, p. 87

- Abbott 1901, p. 257

- Abbott 1901, p. 196

- Abbott 1901, p. 259

- Taylor 1966, p. 63

- Taylor 1966, p. 7

- Lintott 1999, p. 51

- Abbott 1901, p. 260

- Byrd 1995, p. 31

- Abbott 1901, p. 151

- Lintott 1999, p. 95

- Byrd 1995, p. 20

- Lintott 1999, p. 97

- Lintott 1999, p. 101

- Lintott 1999, p. 101-102

- Lintott 1999, p. 113

- Byrd 1995, p. 42

- Byrd 1995, p. 32

- Lintott 1999, p. 107-109

- Byrd 1995, p. 26

- Lintott 1999, p. 119

- Lintott 1999, p. 130

- Lintott 1999, p. 129, 130-131

- Byrd 1995, p. 23

- Lintott 1999, p. 123

- Lintott 1999, p. 122

- Byrd 1995, p. 24

- Abbott 1901, p. 240

- Abbott 1901, p. 129

- Abbott 1901, p. 134

- Abbott 1901, p. 135

- Abbott 1901, p. 137

- Abbott 1901, p. 138

Liens internes

Catégorie :- Loi romaine

Wikimedia Foundation. 2010.