- Compagnie du Scioto

-

La compagnie du Scioto dite aussi « compagnie des Vingt-quatre », est une société fondée, au début de l’année 1790, par Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil avec le marquis Lezay-Marnésia, Jean-Antoine Chais de Soissons et l’ingénieur écossais William Playfair, qui avait acheté au gouvernement américain trois millions d’acres entre l’Ohio et le Scioto pour y fonder une colonie française et la ville de Gallipolis.

Sommaire

Genèse

En 1789, avant la convocation des États Généraux, Duval d'Eprémesnil et le comte d’Antraigues avaient déjà formé le projet de passer en Amérique et d’y fonder des colonies. Tous deux, alors au comble de la réputation, songeaient pourtant à quitter la France, et voulaient entrainer avec eux le grand écrivain Bernardin de Saint-Pierre.

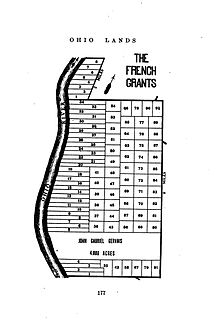

Si d’Antraigues abandonna rapidement le projet, d’Eprémesnil y persista et fit bientôt des prosélytes parmi ceux dont la Révolution froissait les intérêts, les préjugés ou les croyances. Même avant la Révolution, l’idée d’aller habiter l’Amérique s’était emparée de bien des Français. la compagnie du Scioto, qui s’était formée aux États-Unis, dont le but était d’attirer des émigrants à l’ouest des montagnes Bleues, dans les régions de l’Ohio et du Scioto, estimait que la France peut lui fournir un appoint considérable d’émigrants, surtout des capitaux. Elle s’était, à cet effet, fait concéder par l’État de vastes territoires que les Amérindiens abandonnaient, disait-on, environ trois millions d’acres ou arpents anglais.

Représentée à Paris par Playfair et l’avocat au Parlement de Paris, Chais de Soissons, la compagnie du Scioto installa ses bureaux, rue Neuve-des-Petits-Champs, no 162. Playfair et Chais ne devaient pas conquérir, de prime abord, la faveur du public, car de mauvais bruits circulèrent sur les territoires dont ils disposaient : des voyageurs racontaient que la température du Scioto était des plus inégales : très élevée dans le jour, très basse la nuit, le soir et le matin ; des brouillards épais, une humidité glaciale, résultant peut-être des défrichements, y rendaient souvent tout travail impossible : le sol lui-même n’avait chance d’y devenir productif que du jour où les buissons et les ronces, partout en quantité prodigieuse, en seraient extirpés, du jour où, de tous côtés on aurait fait disparaitre les eaux croupissantes ; encore faudrait-il que le soleil pénétrât partout la terre et, pour cela, combien de temps et d’argent ? Combien de vies humaines ?

Organisation

Assez vite les Parisiens cessèrent de prêter attention à ces funestes prophéties de malheur et ils s’éprirent de la compagnie du Scioto, qui reçut leur argent à bureau ouvert, leur attribuant, sur les bords de l’Ohio, autant d’arpents de terre qu’ils donnaient eux-mêmes d’écus de six livres. Au mois de février 1790, D’Eprémesnil et sa femme achetèrent à la Compagnie du Scioto une parcelle de mille acres à choisir « carrément et en droite ligne » sur un plan gravé, au prix de six mille livres tournois ; puis D’Eprémesnil, pour lui seul, dix mille acres de terre au prix de dix mille livres.

Les deux parcelles devaient être occupées et exploitées de façon différente. Pour prendre possession de celle de dix mille acres, D’Eprémesnil expédia en Amérique un procureur pour mettre en valeur celle de mille acres. Il donna pouvoir à Joseph de Barth et Thiébaut de la Vignerie, déjà établis dans le Nouveau Monde, et faisant partie, comme lui, d’un groupe de spéculateurs connu sous le nom de « Société des Vingt-Quatre ».

Les papiers de D’Eprémesnil n’indiquent pas comment fut organisée Compagnie du Scioto, ni quel but précis elle poursuivait, seulement que les Vingt-Quatre s’étaient unis pour acquérir d’énormes propriétés dans les régions du Scioto, pour y construire des villes et constituer, sur un terrain neuf, une société neuve. Le marquis de Lezay-Marnésia était un agronome franc-comtois et député à l’Assemblée nationale, qui estimait qu’on pouvait faire au Scioto une fortune considérable. Mais il y chercha surtout un milieu propice pour ses spéculations religieuses, morales ou sociales. En enrôlant ses colons, il exigeait d’eux des billets de confession, qu’ils savaient d’ailleurs se fabriquer eux-mêmes ; en enrôlant les femmes, il préférait qu’elles fussent grosses. Il se laissa tromper par une foule de gens, notamment par un bénédictin de Saint-Denis, qu’il voulait faire évêque du Scioto, et qui vola, parait-il, à Saint-Denis, les ornements et les vases sacrés dont il jugeait devoir se munir avant de passer en Amérique.

Les organisateurs

Lezay-Marnésia était fort lié avec D’Eprémesnil ; il était, comme lui, affilié à la franc-maçonnerie et, bien qu’il se fût montré d’abord d’opinions politiques assez libérales, il en était venu, en 1790, à penser que, pour quiconque avait fait partie des corps privilégiés, la vie n’était plus possible en France. Du Havre même, il écrivit à D’Eprémesnil, pour qui il parait avoir conçu une sorte d’admiration et avoir vu en lui le législateur nécessaire des colonies du Scioto, pour le presser de mettre en ordre ses affaires, de régler celles des émigrants dont il était comme le chef, et de partir après pour l’Amérique. Mais il redoutait que la passion de la politique ne retint d’Eprémesnil en France plus longtemps qu’il ne convenait pour sa sécurité, ou même pour sa gloire. À ses yeux, d’Eprémesnil devait émigrer, comme lui, au Nouveau Monde, où il était propriétaire, y porter ses vertus, ses lumières et son génie, et fonder un régime vraiment patriarcal avec ses amis de France.

Marnésia, s’il avait des illusions sur le Scioto, reconnaissait clairement l’impuissance politique du vieux parti parlementaire, l’impuissance radicale de toute l’aristocratie française. Et Marnésia donne même à d’Eprémesnil le conseil de sortir de la vie publique avec éclat, en publiant une sorte de lettre à la Nation, en annonçant à tous sa résolution d’aller chercher « la paix, la sûreté, la vraie liberté, dans une contrée innocente et tranquille ». Au même moment, d’Eprémesnil faisait plans sur plans, pour préparer la fondation d’une colonie agricole et d’une ville au milieu des dix mille acres qu’il se proposait d’administrer seul. Il a laissé un exposé circonstancié de ses vues dans une espèce de Mémoire, ou plutôt de circulaire destinée au public : propriétaire de dix mille acres sur les bords de l’Ohio, d’Eprémesnil entreprenait de fonder là une colonie. Il attribuait à l’emplacement d’une ville quatre cent trente-deux acres, dont cent quarante-quatre réservés pour les rues, les places, les édifices publics et les promenades ; le reste devait être distribué entre les familles qui voudront l’accompagner, à raison de six acres par famille. Les douze familles qui viendraient les premières recevraient, en outre, chacune trois cents acres dans le voisinage de la ville. Pour former le noyau de sa colonie, d’Eprémesnil devait faire venir de France, à ses frais, une quarantaine de cultivateurs, des architectes, des maçons, des charpentiers, des serruriers, des menuisiers, des ecclésiastiques, etc., en tout cent cinquante individus. Il achètera et fera transporter tous les outils nécessaires aux colons, toutes les provisions dont ils auront besoin, jusqu’à la première récolte. Il estimait que ses dépenses ne s’élèveraient pas, de ce chef, au-delà de cent pistoles par passager, ou de cent cinquante mille livres pour toute sa colonie. En vue de récupérer ses avances, il demandait au gouvernement américain l’autorisation d’expédier dans un port quelconque des États-Unis deux navires, au maximum, de quatre cents tonneaux chargés de marchandises, avec exemption de toute espèce de droits.

D’Eprémesnil annonça qu’il arriverait lui-même en Amérique sur l’un des deux navires, espérant que le gouvernement américain l’investirait de l’autorité nécessaire pour conduire ses colons au Scioto. Pendant plus de quinze ans, d’Eprémesnil avait vécu de la vie politique et il en avait connu toutes les émotions. Il avait joui d’une grande popularité, qui s’évanouit aussi vite qu’elle lui était venue, lorsqu’il fut vu pour le réactionnaire forcené qu’il était. À la fin de l’année 1790, dès qu’il prenait la parole à l’Assemblée, il était systématiquement attaqué par ses adversaires, cela dégénérait et il y eut de nombreux rappels à l’ordre. D’Eprémesnil en revint donc aux visées coloniales de son grand-père, le contemporain de Law, le directeur de la Compagnie des Indes et de son père, le gouverneur de Madras, le gendre de Dupleix. Homme à projets toujours avide de mouvement, il cherchait en Amérique ce qui lui manquait désormais en France : l’occasion d’entrainer et de conduire des hommes. Esprit théorique et même visionnaire, avec plus de culture que le marquis de Marnésia, d’Eprémesnil rêvait, comme lui, de grandes spéculations agricoles et de législations idéales.

La question religieuse tenait autant au cœur de d’Eprémesnil qu’à celui du marquis. Il projetait de transporter au Scioto les couvents et les maisons religieuses qui venaient d’être abolis en France. Les retenus dont ils disposaient encore devaient leur permettre d’y acheter des terres et chaque citizen des États-Unis pouvant titre isolément ou en société, et faire son salut à sa manière, ils seraient libres de bâtir des églises ou des couvents, de se vêtir suivant leurs instituts. Avec la transmission à perpétuité des domaines aux différents ordres que l’admission des novices devait suffire à régénérer, les maisons religieuses « de foi catholique et romaine » se constitueront en Amérique « dans une forme plus complète et plus permanente qu’en France ».

Projets

Les papiers de d’Eprémesnil regorgent de notes particulières écrites au jour le jour, montrant les préoccupations pratiques infiniment précises qui l’agitaient : calculs sur les frais de transport et d’installation des cultivateurs en Amérique ; indications sur la meilleure manière de faire passer les fonds; tableaux des distances entre les villes du littoral américain et divers points de l’Ohio; prix des marchandises à vendre en Amérique, parmi lesquelles poudre, onguents pour piqûres de guêpes ; liste des végétaux et arbres fruitiers à transplanter ou semer : ail, échalote, oignons, pépins de pommes, de poires, etc.

Les journaux et les brochures du temps, mais surtout des lettres écrites au magistrat, de divers points du royaume, et par des gens de toute condition témoignent du grand retentissement que les projets de d’Eprémesnil eurent dans toute la France : pères de famille, gentilshommes pauvres ou ruinés, prêtres, officiers redoutant de perdre leurs charges, artisans, cultivateurs, femmes, de tout jeunes gens, et même des collégiens s’adressaient à lui sans le connaitre, pour lui parler du Scioto, pour lui demander de les faire passer en Amérique ou d’y faire passer quelqu’un des leurs. N’ayant aucune donnée précise sur les pays où ils rêvaient de se rendre, ces requérants prenaient parfois l’Ohio pour un lac, et le Scioto pour une ile, mais tous étaient mécontents de leur sort, mécontents de la Révolution, prompts à croire que le Scioto leur donnerait ce que leur refusait la France[1]. C’étaient des lettres de laboureurs, de tailleurs de pierres, d’entrepreneurs en bâtiments, de jeunes gens qui voulaient, pour la plupart, obtenir au Scioto des fondions de secrétaires, d’économes ou de sous-économes, ou de teneurs de livres[2].

Critiques

L’engouement pour le Scioto fut combattu par diverses feuilles périodiques, notamment par le Journal de la Cour et de la Ville, le Spectateur national, la Chronique de Paris, les Révolutions de France et de Brabant. Les prôneurs de la Compagnie américaine y étaient dépeints comme des spéculateurs, des charlatans, des visionnaires et des dupes. Quant aux émigrants, tantôt ils étaient attaqués avec violence, tantôt ils étaient couvert de ridicule. « Pourquoi, disait-on, ne vont-ils pas dans nos colonies, ou même simplement en Corse, aux portes de France ? Et comment le gouvernement permet-il à une compagnie étrangère d’enlever de France des citoyens ? Aujourd’hui que la France est libre, n’est-ce pas une désertion que de la quitter pour le Scioto ? » Cependant l’émigration se poursuivait assez nombreuse. Dès le mois de mars, on annonça que deux navires chargés d’émigrants venaient de partir pour l’Amérique ; au début du mois de mai, Marnésia écrivit à d’Eprémesnil que deux autres avaient mis à la voile ; il partit lui-même à la fin de mai : le procureur de d’Eprémesnil partit au mois d’août ; et, au même moment, les agents de la Compagnie continuaient de recruter des cultivateurs dans l’Orléanais.

La presse révolutionnaire redoubla ses sarcasmes. La Chronique de Paris annonça que d’Eprémesnil allait établir en Amérique « les droits de part et de champart, le régime féodal, le magnétisme, le mesmérisme, le théosophisme et le parlementarisme » ; elle soutint que les aristocrates étaient attirés sur l’Ohio par le bas prix de l’hermine, qui se donnait pour rien à la baie d'Hudson et dans les foires du Canada ; ils rêvaient, disait-elle, de jouer au sénat de Venise, les dimanches et jours de fêtes, devant leurs colons, devant les Iroquois ou les Outaganis ; elle tournait en dérision les femmes à la mode, qui partaient pour le Nouveau Monde, la tête montée par les romans du Normand J. Hector St John de Crèvecoeur, ou par les saillies de quelques pamphlets aristocratiques. Camille Desmoulins, dans les Révolutions de France et de Brabant, en rajoutait dans le sarcasme pastoral :

« Des navires chargés de dupes viennent de partir du Havre et de mettre à la voile pour le Scioto. Après une longue traversée sur l’Atlantique, il restera à ces insensés six cent lieues à faire pour s’enfoncer dans les vastes déserts de l’Ohio et du Mississippi. Les dames délicates qui, dans le délire d’une fièvre chaude, se condamnent à un tel exil auront le temps de se repentir. Devant leur imagination exaltée par les enchantements de la baguette que Mesmer a laissée à Bergasse et à d’Eprémesnil, les arbres se transforment en palais, les hordes sauvages en bergers tendres, la misère, la douleur, l’ennui, en une perspective riante de longues jouissances physiques et morales. Mais nos émigrants ne savent pas que les denrées du Scioto n’ont point de débouchés : qu’il n’y a là ni journaliers ni manœuvres, et qu’il ne pourra y en avoir de quatre ou cinq siècles.

Il sera trop tard pour ces jolies femmes d’écouter la raison lorsque leur chevelure servira de trophée à des barbares qui enlèvent le péricrâne aux paisibles laboureurs. Il me semble voir Mme d’Eprémesnil désespérée, les regards attachés sur les cheveux de son mari suspendus à un arbre avec l’épiderme, déplorant cette chevelure dont, au retour des iles Sainte-Marguerite, il y a dix-huit mois, l’enthousiasme de la France aurait fait une constellation comme celle de Bérénice. Je la vois même, au milieu des forêts, sans aucun secours humain, se servant de ses faibles muscles pour se pratiquer une retraite dans un tronc d’arbre, se rappelant les beaux jours de Mme Thilorier, le boudoir de sa jeunesse, les vingt-mille livres de pension et les douceurs du ministère de M. de Clugny[3].

Elle sera abandonnée par ses propres domestiques qui voudront mettre à profit des bras vigoureux et devenir propriétaires à leur tour. Et la veuve de messire d’Eprémesnil ne verra autour d’elle que des orangs-outans se disputant ses troisièmes noces. C’est alors que, rongée de chagrins et attaquée de consomption, elle regrettera les bords de la Seine et remettra à la voile pour Le Havre, si toutefois les vents et les tempêtes lui permettent d’y aborder, si toutefois elle n’est pas destinée à passer des bras des orangs-outans dans le ventre des requins »L’auteur d’un pamphlet anonyme intitulé le Parlement de Paris au Scioto raille les rêveries colonisatrices de d’Eprémesnil et de Marnésia, en imaginant que les magistrats souverains, dépouillés des charges qu’ils possédaient, allaient se transporter en Amérique, pour y établir, de toutes pièces, un régime social et politique où ils tiendraint enfin un rang conforme à leurs principes et à leurs ambitions. Entrainés par d’Eprémesnil, qui leur avait fait une description saisissante de forêts admirables où le bois de construction serait à qui voudra le prendre ; où des troupeaux sans nombre paitraient des pâturages à l’herbe touffue et savoureuse ; où le gibier et le poisson abonderaient au-delà de ce qu’on pouvait rêver ; où jamais plus on n’entendrait crier par les rues ces arrêts du Conseil, qui tant de fois avaient cassé les arrêts des cours ; où le peuple enfin ignorerait jusqu’au nom de lit de justice. Le libelliste montre ensuite le Marais et l’île Saint-Louis bouleversés par les préparatifs de l’émigration magistrale : de vieux juges se dépitant d’élire domicile à deux mille lieues de Paris, mais contraints d’obéir aux Chambres assemblées ; des femmes se faisant garantir qu’au Scioto on leur portera la queue ; telle présidente emmenant son chien, telle son chat, et telle autre son abbé ; toutes emballant leurs éventails, leurs petits livres mignons, leur fard et leurs parfums. Elles partent enfin, gagnent le Havre, et sont prises de palpitations. Elles se bandent les yeux, se jettent dans les navires. Dieu sait ce qu’elles souffrent en deux mois de traversée ! Puis ce sont les misères de l’installation au Scioto. Point de lits, point de maisons, point d’habitants ! Un jésuite qui se trouve là, par hasard, et s’est construit une cabane, oublie le mal fait à sa Compagnie par les parlements ; il cède son lit à deux présidentes à mortier. Il faut que les juges prennent la cognée, pour abattre les arbres, et se construire d’humbles cases ; il faut que les conseillères fassent le ménage, et bientôt qu’elles soignent le bétail. Une fois constituée, la petite Société du Scioto mène campagne de libelles contre l’Assemblée nationale. Mais l’Assemblée se venge en remboursant les charges de magistrature avec des assignats : elle en emplit une grosse malle qui part pour le Scioto. Et voici le pire malheur : à peine la malle est-elle ouverte que les billets s’envolent, emportés par le vent, les uns sur la cime des arbres, les autres à Philadelphie, à Boston, dans le Mississippi, même au Canada. Les robins courent vainement après ce papier, dernier vestige de leur patrimoine d’Europe.

L’embarquement

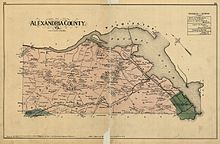

Marnésia et Malartic partirent du Havre le 26 mai à bord d’un vaisseau anglais et en compagnie de cent dix-neuf passagers. Trente environ étaient des gens de distinction ; les autres formaient un mélange disparate d’artisans, de laboureurs, de militaires, de moines, d’actrices et de filles publiques. Ils mirent soixante heures à sortir de la Manche. Poussés ensuite par un bon vent, ils voguèrent vers les Açores, laissant sur leur gauche l’ile Sainte-Marguerite, et sur leur droite l’ile du Pic. Ils furent en treize jours aux Açores enchantés d’avoir déjà parcouru la moitié de leur trajet. Mais, dès lors, l’obstination de leur capitaine à « tenir toujours la ligne directe » les fit entrer dans une zone de vents contraires. Le navire n’ayant ni vergue ni voile de rechange, la plupart des passagers prit peur, faisant des observations au capitaine, s’insurgeant contre lui : celui-ci fut, à plusieurs reprises, sur le point d’être jeté à la mer. Enfin la terre apparut à l’horizon et, à sa vue, les émigrants, saisis de joie, entonnèrent un Te Deum. Ils pénétrèrent un soir dans la baie de Chesapeake et passèrent, ravis d’admiration, toute la nuit sur le pont. Ils remontèrent ensuite le Potomac, dont la vallée n’était qu’une immense forêt de pins, passant devant la maison du général Washington, qu’ils saluèrent de trois décharges de mousqueterie, avant de débarquer à Alexandrie après soixante-sept jours de traversée.

Le valet de chambre, Meunier, ne partit du Havre qu’en août. Son voyage fut tout aussi accidenté ; il s’émut, lui aussi, des vents contraires et, par surcroit, des orages, du tonnerre tombant jusqu’à cinq fois autour de son vaisseau. N’ayant, par ailleurs, pas la faculté, comme les gentilshommes, de vivre à la table du capitaine ; et il s’est plaint bien fort des menus du bord ; deux fois par jour du biscuit sec et du bœuf salé dont les chiens n’auraient pas voulu ; bref, on l’a traité, dit-il, comme un galérien. Au demeurant, il prit terre à Philadelphie en bonne santé et très satisfait d’être enfin en Amérique.

Mise en œuvre

Dans les premiers mois de 1790, plus d’un millier de Français vinrent, comme Meunier, aux États-Unis, attirés par les projets d’exploitation de terres vierges et le plus souvent enrôlés par les grands propriétaires du Scioto. Parmi eux, les artisans se virent, à l’arrivée, l’objet de toutes sortes de sollicitations et d’offres, tant était grande partout la rareté de la main-d’œuvre, et les propriétaires durent faire les plus grands efforts pour ne pas se laisser enlever leurs hommes. Les Français, aussi bien que les Américains, embauchaient volontiers les travailleurs d’autrui ; c’est ainsi qu’un chevalier d’Anemour et mademoiselle de Bordéac en usèrent, sans scrupule, vis-à-vis du vicomte de Malartic, qui dut plaider pour maintenir ses droits.

À peine débarqué à Alexandria, Marnésia y vit l’industrie faisant merveille : « La nature donne tout ici avec la plus grande magnificence, mais les hommes n’y profitent presque rien, Les Américains exportent leurs matières brutes, et les font revenir, manufacturées par les Anglais. Ce commerce est pour eux désastreux : les Français, en les initiant à leurs arts, les affranchiraient, et voilà pourquoi l’Angleterre contrarie de toute sa puissance l’émigration française. »

II semble bien que les rêves de Marnésia étaient un peu ceux des hommes d’État américains, qui se proposaient de former, au cœur des États-Unis, un État nouveau, avec des Français énergiques, éprouvés par la Révolution, riches de leur industrie, de leur science, de leur énergie. Leurs vues concordaient avec les plans de la Compagnie du Scioto, et Marnésia fut d’ailleurs fort bien reçu, à New York, par les hommes que la guerre d’Indépendance avait particulièrement mis en relief : le président Washington, Adam, Hamilton, Jefferson, Madison. D’ailleurs, à peine Marnésia fut-il à Alexandria, que l’agent général de la Compagnie du Scioto, M. de Boulogne, vint le trouver, pour lui exposer ce qu’il comptait faire tout d’abord. Il était prêt, disait-il, à fonder deux villes au Scioto : l’une presque entièrement agricole et militaire, habitée par des propriétaires assez nombreux pour s’entre-secourir et se défendre, si, par impossible, les circonstances l’exigeaient ; l’autre administrative et industrielle, habitée par les Vingt-Quatre, et possédant l’église, la cour de justice, l’hôpital, les bureaux de la Compagnie, les premières manufactures.

Les projets de Boulogne firent naitre chez Marnésia des conceptions, aussi détaillées qu’assez exubérantes, et qu’il soumit aussitôt à d’Eprémesnil : le Scioto devait avoir son évêque et ses prêtres ; il aurait sa maison de charité, confiée à des filles de l’Institut de Saint-Lazare ; il aurait son comité de bienfaisance. Comme les principales villes d’Amérique, le Scioto aurait son Université ; la langue française sera enseignée. Il aurait son Académie, s’occupant un peu des lettres, davantage des arts, beaucoup des sciences naturelles, surtout de l’agriculture. Il aurait son Journal paraissant deux fois par mois, imprimé sur deux colonnes, l’une en français, l’autre en anglais, parlant physique et industrie, énumérant les produits des nouveaux colons. Un des premiers rédacteurs serait le fils du célèbre acteur Monvel, compagnon de voyage de Marnésia, et tout ensemble mathématicien, chimiste, littérateur ; un autre, Gangrain, lui aussi chimiste, mais plutôt météorologiste, constructeur de baromètres et de thermomètres ; un autre, Prévôt, sculpteur rompu dans la pratique de son art. Marnésia lui-même rédigerait des observations pour les laboureurs et les jardiniers. Pour que le nouveau journal se répande dans les deux mondes, il fallait la collaboration d’un écrivain sachant célébrer et peindre la nature « grandiose » de l’Amérique, sa « fraicheur délicieuse et première », tout ce qu’elle offrait de « pittoresque, d’étrange et de sublime », et cet écrivain, c’était Fontanes. Marnésia voulait donc que d’Eprémesnil l’amène donc à tout prix : « Si les facilités du départ le plus prochain lui manquaient, offrez-les lui, faites-les lui accepter, et faites-vous rembourser par M. Gren, avocat en Franche-Comté et administrateur de mes affaires. Que M. de Fontanes parte sans délai. Faites-lui bien sentir que les plus grandes circonstances qui se soient jamais présentées exigent qu’il vienne au milieu de nous. »

Et Marnésia, tout à la vision de la colonie française sortant, pour ainsi dire, de terre, d’adresser un chaleureux appel à d’Eprémesnil lui-même ; car c’est de lui, de ses lumières et de son zèle, qu’allait dépendre enfin le sort des Français débarqués en Amérique, émigrés sur la foi de son départ, sur l’espoir qu’ils fondaient en lui. D’Eprémesnil ne vint pas, retenu peut-être encore par les préparatifs de tout ordre qu’entrainait l’organisation même de l’émigration, retenu surtout par les événements politiques c’était le moment où se trouvait en jeu l’existence même des Parlements, où se discutait l’affaire des assignats, où se formaient de toutes parts des projets de contre-révolution, où s’élaborait cette loi de résidence, qui allait faire de Louis XVI aux fonctionnaires publics. En attendant son départ, prévu pour avril 1791, il envoya, comme procureur pour l’administration de sa terre, le chevalier du Bac.

le chevalier du Bac arriva à Philadelphie en octobre 1790, avec un certain nombre de travailleurs placés sous sa direction ; il leur partagea les éléments dont il disposait, donnant à chacun une veste de matelot, une culotte de peau de mouton, des bas de laine, une paire de souliers, un peu de linge et un chapeau. Il se mit en relations avec le colonel Frank, agent de la Compagnie du Scioto. afin de prendre au plus tôt le chemin de son établissement futur : surtout afin de lui demander une indemnité pour le tort qu’on venait de lui causer en le débarquant à Philadelphie au lieu de le conduire sur le Potomac, comme il était convenu avec les agents de Paris. Le colonel promit de faire diligence pour assurer les moyens de transport des émigrants, et n’exigea, de ce chef, que vingt livres par homme ; mais il soutint que la Compagnie n’était tenue à aucune indemnité vis-à-vis de personne ; il affirma même qu’elle faisait de grands sacrifices pour l’émigration. De l’aveu des émigrants eux-mêmes, elle aurait d’ailleurs, parait-il, dépensé bien au-delà de ses prévisions, et le transport de tout émigrant lui serait revenu à environ cent livres.

Le départ

Au surplus, les difficultés s’accroissaient pour elle des exigences des gros acquéreurs de terres, et les Vingt-Quatre surtout, paraissent lui avoir avoir causé beaucoup de tracas. Les choses trainèrent en longueur, et les émigrants, dans l’attente du départ, coutèrent gros à leurs maitres. À Philadelphie, ils payaient, pour leur pension, jusqu’à cinquante sous par jour ; les maitres dépensant eux-mêmes quatre livres pour le moins : le chevalier du Bac s’en tirait à raison de trente sous par jour et par homme, parce qu’il faisait lui-même la cuisine.

Concentrés enfin sur le Potomac, les émigrés le remontèrent et ils atteignirent les montagnes Bleues. Ils marchèrent en plusieurs bandes, n’ayant pas toujours à leur tête leurs chefs naturels ; et c’est ainsi que les hommes de Marnésia le devancèrent par l’Ohio, tandis qu’il conférait à New-York avec les directeurs de la Compagnie. On vit alors des Allemands, même des Américains et des Illinois, suivant les Français et cherchant avec eux des terres plus profondes et plus riches que celles du littoral. Mais que de difficultés dans le voyage : aux montagnes Bleues cessa toute trace de civilisation ; les chemins, mauvais jusque-là, devinrent de simples brèches ouvertes à travers les escarpements du sol ; les lieux de station ne furent plus que de mauvais abris « sales et enfumés », où ne s’arrêtaient guère, à l’occasion, que de rares aventuriers et des chasseurs. Le fils de Marnésia, aussi froid que son père était enthousiaste, a raconté avec désenchantement son séjour dans une hutte construite avec des arbres grossièrement équarris : il a décrit le triste repas qu’il fit là, autour d’une lampe infecte, posée sur un bloc dégrossi servant de table, devant un plat de bœuf salé et desséché, du pain noir et un peu de whisky. Grande fut néanmoins la satisfaction des cultivateurs et des artisans venus au Scioto quand ils virent que la Compagnie avait construit pour eux des cabanes auprès de Marietta. Ils rédigèrent des procès-verbaux pour attester comment elle s’était conduite à leur égard et réfuter les accusations répandues contre elle en Europe. Ils ne se plaignaient que d’avoir perdu leur temps dans les villes du littoral, d’y avoir épuisé presque toutes leurs avances, et d’arriver au terme de leur voyage à peu près sans ressources.

Le fiasco

Au mois de décembre 1790, les émigrants presque tous rassemblés à Gallipolis et à Marietta, où ils devaient demeurer jusqu’au mois de février suivant, purent constater que la qualité des terres dépassait tout ce qu’ils avaient espéré et ils se préoccupèrent du moyen d’avoir du bétail. Ils entrèrent, à cet effet, en rapport avec les Amérindiens. On vit même Marnésia, qui venait d’arriver, donner à diner à la reine des Hurons.

Il n’y avait qu’un problème, mais il était de taille : les Américains avaient disposé en effet un peu prématurément du Scioto. Et quand les émigrants furent sur le point d’y pénétrer, les Amérindiens soutinrent qu’ils en étaient les maitres légitimes. Ils auraient bien permis aux Français de s’installer, mais à la condition de faire eux-mêmes l’abandon des terrains nécessaires à la colonie.

Une armée américaine de trois mille hommes, sous les ordres du général Sainclair, se mit en campagne contre eux. Elle devait ouvrir la voie à l’établissement des émigrants, en refoulant les Amérindiens au loin. Mais les Américains, connaissant mal le terrain, furent surpris, battus, et presque exterminés. Dans une seule action, ils auraient tué plus de douze cents hommes, pris sept pièces de canon, et la totalité des bagages et on raconte que les vainqueurs scalpèrent tous ceux qui leur tombèrent sous la main. Le vicomte de Malartic, qui combattait comme officier sous les ordres de Sainclair, reçut trois blessures.

Conséquences

Cette expédition eut des conséquences désastreuses. Les Français se dispersèrent, les uns s’efforçant de gagner la Nouvelle-Orléans, les autres refluant confusément vers le Nord, sur le haut Ohio. Marnésia, père et fils, coururent le danger d’être tués à coups de fusil, par les Amérindiens. Ils se retirèrent aux environs de Pittsburgh, qui d’ailleurs fut bientôt assiégée. Des habitants de Gallipolis, les uns passèrent en Virginie, les autres prirent la route de la Pennsylvanie.

Les Français partis pour le Scioto ne purent donc pas y pénétrer et, avec l’échec du général Sainclair, commença pour eux une vie nouvelle où les privations et la misère furent souvent très grandes. Ils ne s’obstinèrent pas moins fort longtemps encore, à vivre d’illusion et de folles espérances. Quant à Lezay-Marnésia, rentré en France en 1792, il fut bientôt arrêté par les autorités révolutionnaires et incarcéré à Besançon. Mis en liberté après le 9 thermidor, il se vit exiler au temps du Directoire. Avec le Consulat, il repartit à Besançon.

Notes

- Ainsi, un cadet de Gascogne, père de huit enfants, demandait à d’Eprémesnil de lui assurer l’acquisition de deux mille arpents de terres au Scioto, et lui offrait un de ses fils « nourri, dit-il, dans la vie agreste, robuste par conséquent, et très sage ». Il se promettait de faire du Scioto le débouché de ses produits, y expédiant tous les ans, à son fils, vins blancs et vins rouges en fûts de Bordeaux, même quelques pièces d’eau-de-vie. Un capitaine aux chasseurs royaux-corses, de Grenoble, appréhendant une réforme qui ne lui laisserait que peu ou pas de retraite, prenait un congé pour se mettre au service de d’Eprémesnil, en espérant que les propriétaires du Scioto l’emploieraient ù surveiller leurs défrichements ou leurs ateliers. Un chanoine de Rouen recommandait un jeune homme de trente ans qui jusque-là avait fait le commerce de chevaux et de bétail, aux environs de Bayeux ; un curé de Bourgogne, le fils d’un négociant ruiné, un bénédictin se recommandait lui-même, décidé à accompagner d’Eprémesnil ou Marnésia pour remplir sur leur vaisseau un emploi quelconque et chercher fortune a l’étranger. « Que faire, disait-il, dans an pays où la Révolution m’a enlevé le fruit de treize années d’études ? ».

- Il y en avait un qui comptait y faire valoir son talent de peintre en miniature, un autre son talent pour le violon. Une dame Blondel de Beauregard débute ainsi : « Monsieur et père de l’Humanité ! » et parle longuement de es enfants, qui n’avaient plus quelle sur terre, d’une pension perdue sur la cassette du roi enfin, voulant acheter des terres au Scioto, et partir, mais n’ayant pas d’argent, elle s’adressait à « l’âme sensible », au « cœur généreux » de d’Eprémesnil, convaincue que le fondateur de la colonie lui prêterait volontiers mille huit cents livres ou, du moins, lui servira de caution pour qu’elle puisse emprunter.

- Rappel de Desmoulins que Mme d’Eprémesnil, autrefois Mme Thilorier, était une ancienne maitresse du baron Clugny de Nuits.

Références

- Jocelyne Moreau-Zanelli, Gallipolis : histoire d’un mirage américain au XVIIIe siècle, Paris, L'Harmattan, 2000 ISBN 9782738489173

Source

- Marc Le Goupils, La Revue de Paris, t. 3, Paris, Aux Bureaux de la Revue de Paris, 1898, p. 312-29.

Catégories :- Affaire politico-financière

- Affaire française

- Affaire américaine

- Comté de Gallia

Wikimedia Foundation. 2010.