- Comité de salut public

-

Pour les articles homonymes, voir Comité de salut public (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Comité de salut public (homonymie).Le Comité de salut public est le premier organe du gouvernement révolutionnaire mis en place par la Convention pour faire face aux dangers qui menacent la République au printemps 1793 (invasion et guerre civile), le deuxième étant le Comité de sûreté générale.

À partir de septembre 1793, ce qu’on est convenu d’appeler le Grand Comité de l’an II est constitué. Il va suspendre la Constitution, organiser un gouvernement révolutionnaire (Terreur, dirigisme économique) et exercer une dictature de fait jusqu’à la chute de Robespierre (9 thermidor - 27 juillet 1794).

Sommaire

La formation du Comité de salut public (mars-avril 1793)

Élus par moins de 10% de la population, les 749 Conventionnels sont tous issus du mouvement révolutionnaire. Deux factions rivales, les Montagnards et les Girondins entrent aussitôt en lutte pour le contrôle de la Convention (ces factions, divisées, de composition fluctuante, sans lignes politiques claires, ne sont pas des partis au sens moderne du terme). La majorité des députés, « la Plaine » (qui ne sont pas des « modérés »), suivent les Montagnards ou les Girondins selon les circonstances.

Élus par moins de 10% de la population, les 749 Conventionnels sont tous issus du mouvement révolutionnaire. Deux factions rivales, les Montagnards et les Girondins entrent aussitôt en lutte pour le contrôle de la Convention (ces factions, divisées, de composition fluctuante, sans lignes politiques claires, ne sont pas des partis au sens moderne du terme). La majorité des députés, « la Plaine » (qui ne sont pas des « modérés »), suivent les Montagnards ou les Girondins selon les circonstances.

La Convention, comme les assemblées précédentes, avait constitué dès son installation fin septembre 1792, dix-huit comités installés au palais des Tuileries et chargés d’élaborer les éléments de son œuvre législative : Comité de la guerre (22 membres), Comité des finances (10 membres dont Cambon), Comité d’instruction publique (26 membres dont l'abbé Grégoire), Comité de législation (17 membres dont Cambacérés), Comité de la marine et des colonies (20 membres dont Barras et Fouché), etc[1].

Très vite, des conflits de compétence apparaissent et on se rend compte qu’il manque un fil conducteur chargé de coordonner l’activité de ces comités. Le 1er janvier 1793, la Convention décrète la création d’un super-comité qui, sous le nom de Comité de défense générale, va réunir les représentants des huit principaux comités (à raison de trois membres par comité) et assumer la direction générale du travail parlementaire. Les ministres doivent désormais lui rendre compte tous les jours de leur activité. De même, les généraux commandant d’armée, les agents diplomatiques, etc.

Mais les réunions du nouveau Comité de défense générale ne sont pas plus efficaces : elles sont publiques, des députés qui n’en font pas partie et même de simples particuliers, y prennent la parole. Le général Dumouriez dit qu’après l’avoir entendu : « On s’y livra à des disputes très frivoles et ignorantes ; tous parlaient à la fois et l’on se sépara après une séance de trois heures, sans avoir rien éclairé. »

En mars 1793, face à une situation intérieure et extérieure dramatique (revers militaires en Belgique, insurrection de la Vendée, difficultés économiques entraînant à Paris une vague d’agitation orchestrée par les « Enragés » qui réclament le « maximum » des prix et des changements sociaux), il n’y a toujours pas de direction homogène et efficace.

Les membres du Comité de défense générale sentent eux-mêmes la nécessité de remédier à cet état de choses et le 18 mars, son rapporteur Barère, un des leaders de la Plaine, demande à la Convention qu’un nouveau comité soit établi sous le nom de Comité de salut public

Le 25 mars, le projet de Barère est voté. La Convention maintient le nombre des membres (24) mais décide de les nommer elle-même. Après la trahison de Dumouriez, le Girondin Isnard demande, le 4 avril, la création d’un comité restreint à neuf membres : « Saisissons enfin d’une main ferme et hardie le gouvernement » s’écrie-t-il à la tribune. Il est 4 heures du matin. La séance est levée sans rien décider. Le lendemain, à sept heures, Barère monte à la tribune :

« Le comité que vous avez organisé, dit-il, ne peut pas travailler efficacement au salut de la patrie. Nous délibérons beaucoup et nous agissons peu. Votre comité est un club… Dans tous les pays, en présence des conspirations flagrantes, on a senti la nécessité de recourir momentanément aux autorités dictatoriales, à des pouvoirs supra-légaux. »

Puis il rassure ses auditeurs :

« Qu’avez-vous à craindre d’un comité responsable, toujours surveillé par vous, n’édictant pas de lois, ne faisant que presser l’action des agents du pouvoir exécutif ? Qu’avez-vous à craindre d’un comité qui ne peut agir sur la liberté des simples citoyens, mais seulement sur les agents du pouvoir qui seraient suspects ? Qu’avez-vous à craindre d’un comité établi pour un mois ? »

Barère sait se montrer convaincant. La Convention nomme une commission qui, dès le lendemain 6 avril, présente et fait adopter le décret suivant :

- Il sera formé un Comité de Salut public composé de neuf membres de la Convention nationale.

- Ce comité délibèrera en secret ; il sera chargé de surveiller et d’accélérer l’action du Comité exécutif provisoire (ainsi se nommait le ministère formé après le 10 août 1792), dont il pourra même suspendre les arrêtés.

- Il est autorisé à prendre des mesures de défense générale extérieure et intérieure ; il ne pourra en aucun cas décerner des mandats d’arrêt, si ce n’est contre des agents d’exécutions et à charge d’en rendre compte sans délai à la Convention.

- La Trésorerie tiendra à la disposition du Comité jusqu’à cent mille livres pour dépenses secrètes.

- Il fera chaque semaine un rapport de ses opérations et de la situation de la république.

- Il sera établi un registre de ses délibérations.

- Le Comité est établi pour un mois.

- La Trésorerie demeurera indépendante du Comité.

Aussitôt le décret voté, la Convention procède à la nomination de ses membres. La majorité de l’assemblée choisit des hommes qui ne sont pas trop impliqués dans le conflit entre Gironde et Montagne et qui souhaitent l’unité: sept députés de la Plaine, Barère en tête, la Montagne n’est représentée que par Danton et son ami Delacroix. Pas un seul Girondin.

Barère recueille le plus fort nombre de voix : 360. Danton vient en cinquième position avec 233 voix.

Le Comité Danton (6 avril – 10 juillet 1793)

Danton domine le premier Comité de salut public, mais le néglige après le 2 juin.

Danton domine le premier Comité de salut public, mais le néglige après le 2 juin.

Le Comité dominé par Danton va être réélu intégralement le 10 mai et le 10 juin (il s’agrandit à cette date de 4 adjoints, 3 robespierristes, Saint-Just, Couthon, Jean Bon Saint-André, et un ami de Danton, Hérault de Séchelles).

Dans ce comité, Danton s’est réservé les Affaires étrangères, Barère le secrétariat. Danton se refuse aux mesures révolutionnaires préconisées par Robespierre face à la situation extérieure et intérieure de plus en plus menaçante. Il essaie en secret de négocier pour fissurer le bloc de la coalition, prêt à offrir la libération de la reine.

Mais ses tentatives n’aboutissent pas. « Que pouvait offrir Danton ? se demande Georges Lefebvre L’abandon des conquêtes de la République ? Les coalisés les avaient reprises et comptaient démembrer la France ; ils se moquaient des propositions dérisoires d’un régicide aux abois. Cette diplomatie, souvent louée depuis, supposait la victoire ou la capitulation déguisée en compromis[2] ».

Cette politique va mécontenter les sans-culottes des sections ainsi que Robespierre et ses amis qui aspirent à le remplacer. A la Convention, la lutte entre la Gironde et la Montagne s’exacerbe. Pour écraser les Girondins, les Montagnards vont s’allier aux sans-culottes, en acceptant certaines de leurs revendications sociales. Le 2 juin, une foule de 80 000 hommes armés de 150 canons investit la Convention. Après une tentative de sortie en cortège qui se heurte aux canons de Hanriot, c’est la fin des Girondins. L’assemblée doit se résigner à décréter d’arrestation 29 chefs de la Gironde. Danton a laissé faire. Les Cordeliers l’accuseront d’avoir voulu empêcher sinon modérer l’action des sans-culottes.

Après cette date, Danton néglige le Comité. Remarié, il semble plus occupé par son bonheur privé que par les soucis d’État. Les clubs et la Commune l’accusent d’inertie. Le 23 juin Vadier dénonce les « endormeurs » du Comité. Marat attaque le Comité « de la perte publique ». Même son ami Chabot lui reproche aux Jacobins d’avoir « perdu son énergie ».

Danton semble las, usé par les défaites de l’été 1793 . Attaqué vivement le 8 à la Convention, il ne se défend pas. Le 10 juillet, lors du renouvellement du Comité de salut public, il demande à la Convention de l’écarter, par fatigue ou par calcul, ou les deux à la fois. « Peut-être, écrit François Furet[3] fait-il un calcul politique qui va se révéler redoutable : puisque le pouvoir l’a compromis, que les autres se compromettent à leur tour et le laissent se refaire une virginité ! » Les robespierristes entrent au Comité. Robespierre lui-même s’y fait porter deux semaines plus tard. « Jamais substitution d’une équipe à l’autre ne se fit plus simplement » écrit Louis Madelin[4].

Le Grand Comité de l’an II (septembre 1793 - juillet 1794)

Formation :

Sur les 14 membres du Comité de salut public à cette date, la Convention en réélit sept : trois centristes (Barère, Lindet et Gasparin), quatre Montagnards qui ont été désignés en mai comme suppléants, Saint-Just, Couthon, Jean Bon Saint-André, Hérault de Séchelles. Elle y adjoint deux autres députés de la Montagne Thuriot (un ami de Danton) et Prieur de la Marne. Le 14 août, Barère fait entrer Carnot et Prieur de la Côte-d’Or, officiers de carrière, pour s'occuper plus particulièrement des affaires militaires. Robespierre remplace Gasparin le 27 juillet. Le 5 septembre, la pression des sans-culottes fait entrer Billaud-Varenne et Collot d’Herbois. Thuriot se retire. Mis à part Hérault de Séchelles, devenu suspect, arrêté en mars et exécuté en avril 1794, ce qu’on est convenu d’appeler le Grand Comité de l’an II est mis en place. Il va exercer une dictature de fait jusqu’en jusqu’au 9 thermidor (27 juillet 1794), subordonnant tout aux exigences de la défense nationale.

Composition :Ces membres ont en commun la jeunesse. L’aîné a 47 ans, le benjamin 26, la moyenne d’âge s’établit légèrement au dessus de la trentaine. « Tous, ils vont fournir un travail écrasant, écrivent Francois Furet et Denis Richet, penchés sur leurs dossiers de 16 à 18 heures par jour. Installés dans le pavillon de Flore, ils doivent répondre aux pétitions et aux rapports, signer les arrêtés, contrôler les ministres, diriger les armées, défendre leur politique devant la Convention qui peut, à tout moment, les écarter[5]. »

Leur direction est collégiale, ce qui n’exclut pas une spécialisation du travail : Billaud et Collot s’occupent de la correspondance avec les représentants en mission, Lindet des approvisionnements, et transports, Prieur de la Côte-d’Or des armes et poudres. Carnot et Saint-Just dirigent la guerre, Jean Bon Saint-André et Prieur de la Marne, la marine. Barère prend en charge la diplomatie, l’instruction publique et les arts, et surtout, il est le rapporteur attitré du Comité à la Convention. Robespierre s’intéresse surtout aux aspects politiques des problèmes.

« Entre eux l’accord manqua sur plus d’un point, ajoute Georges Lefebvre, Lindet répugnait au terrorisme ; Billaud et Collot inclinaient vers les sans-culottes ; les tendances sociales surtout, bien que tous appartinssent à la bourgeoisie, divergeaient profondément entre Robespierre ou Saint-Just, partisans d’une démocratie sociale, et Carnot ou Lindet, résolument conservateurs ; les tempéraments différaient aussi et les heurts personnels finirent par tourner en haines. Pourtant, durant des mois, le péril de la Révolution ajourna la division qui devait les perdre… La plupart se consacrèrent essentiellement à l’œuvre administrative qui prit une ampleur écrasante ; on a souvent affecté de les en louer pour les opposer aux autres, comme s’ils avaient pu rester indifférents à la stabilité d’où dépendit leur succès. Ce fut surtout Robespierre qui, aidé par Barère, Saint-Just, Billaud, leur assura la durée en définissant et en défendant leur politique à la Convention et aux Jacobins[6]. »

Politique :La politique extérieure du Comité est essentiellement une politique de guerre. Pour imposer son autorité, il doit obtenir de promptes victoires sur l'ennemi. Pour la politique intérieure, Barère, député du centre rallié à Robespierre en raison des nécessités, a le mieux exprimé les données du moment : « On ne gouverne pas en temps d’exception selon les méthodes normales : il faut donc accepter les moyens révolutionnaires. La bourgeoisie ne peut s’isoler du peuple : il faut donc satisfaire ses demandes. Mais la bourgeoisie doit demeurer l’élément dirigeant dans cette alliance : la Convention doit donc prendre l’initiative des mesures révolutionnaires[7]. »

Le 10 octobre 1793, la Constitution de l'an I est suspendue et le gouvernement révolutionnaire mis en place. Dès lors, c’est la dictature de guerre, le dirigisme économique et aussi la Terreur, avec l’élimination des opposants (dantonistes, hébertistes) et les grands procès du printemps 1794.

Fin :Du 22 prairial au 9 thermidor, c’est la Grande Terreur. Le 22 prairial, pour « déblayer » les prisons (le mot est de Barère), Couthon fait supprimer interrogatoire, défense et témoins. « Tout ce qui se passe est horrible, dit Saint-Just, mais nécessaire. » 1285 condamnations à mort sont prononcées du 10 juin au 27 juillet.

Mais le renversement de la situation militaire avec les victoires de Charleroi (25 juin) et de Fleurus (26 juin) a changé la donne. « Les victoires s’acharnaient sur Robespierre comme des furies » écrira plus tard Barère. La Plaine, ralliée au gouvernement révolutionnaire tant que celui-ci lui a semblé indispensable pour sauver la Révolution, veut mettre un terme à la Terreur et à la dictature du Comité dès lors que la Révolution lui semble sauvée.

La préparation du complot du 9 thermidor (27 juillet 1794) est bien connue. Le Comité de Salut public s’est divisé. Robespierre n’y paraît plus depuis plus d’un mois. Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, Carnot se sentent menacés et prennent contact avec d’autres groupes : les anciens représentants en mission rappelés par Robespierre pour avoir « abusé des principes révolutionnaires », le Comité de sûreté générale mené par Vadier, un ami de Barère, et Amar, qui n’accepte pas de voir rogner ses prérogatives en matière de police, les députés de la Plaine qui subissent, tout en le déplorant, le régime de la Terreur.

Le 9 thermidor, Robespierre, Saint-Just et Couthon sont décrétés d’accusation et exécutés sans jugement le 10. Les autres membres du Comités pensaient garder le pouvoir, mais la vague de rejet de la Terreur et du gouvernement révolutionnaire va les emporter. La Convention reprend d’abord le pouvoir exécutif en décidant de renouveler le Comité de salut public par quart tous les mois. Le 1er septembre, au renouvellement du Comité, le nom de Barère est tiré. Billaud-Varenne et Collot d’Herbois donnent leur démission le même jour. Puis se pose le problème des responsabilités de la Terreur. Sous la pression de l’opinion, la Convention doit ouvrir le procès de Barère, Billaud-Varennes et Collot et Vadier qui sont déportés sans jugement en Guyane après la journée du 12 germinal (1er avril 1795).

Voir aussi

Membres

Composition du comité Danton dans l’ordre de leur élection :

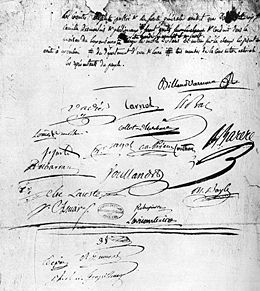

Mandat d'arrêt de Danton et de ses amis par le Comité de Salut public et le Comité de sûreté générale le 30 mars 1794. Archives Nationales, Paris. Carnot aurait dit en mettant sa signature[8] : « Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d’autres. » Du Comité de Salut public, seul Lindet refuse de signer.

Mandat d'arrêt de Danton et de ses amis par le Comité de Salut public et le Comité de sûreté générale le 30 mars 1794. Archives Nationales, Paris. Carnot aurait dit en mettant sa signature[8] : « Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d’autres. » Du Comité de Salut public, seul Lindet refuse de signer.

- Bertrand Barère, député des Hautes-Pyrénées

- Théophile Berlier, député de la Côte d'Or du 5 juin au 10 juillet

- Jean-Jacques Bréard, député de la Charente-Inférieure, démis le 5 juin

- Pierre Joseph Cambon, député de l’Hérault

- Georges Danton, député de Paris

- Jean Antoine Debry, député de l’Aisne, démissionnaire remplacé par Robert Lindet, député de l’Eure

- Jean-François Delacroix, député d’Eure-et-Loir

- Jean-François Delmas, député de la Haute-Garonne

- Louis Bernard Guyton-Morveau, député de la Côte-d'Or

- Jacques Alexis Thuriot, député de la Marne.

- Jean-Baptiste Treilhard, député de Seine-et-Oise, démissionnaire le 12 juin.

Jacques Alexis Thuriot, proche de Danton, n'entrera en fait au Comité que le 10 juillet et en démissionnera le 20 septembre.

Composition du Grand Comité de l'an II en septembre 1793 :

- Bertrand Barère, député des Hautes-Pyrénées

- Jacques Billaud-Varenne, député de Paris

- Lazare Carnot, député du Pas-de-Calais

- Jean-Marie Collot d'Herbois, député de Paris

- Georges Couthon, député du Puy-de-Dôme

- Jean-Marie Hérault de Séchelles, député de Seine-et-Oise

- Robert Lindet, député de l’Eure

- Pierre-Louis Prieur de la Marne, député de la Marne

- Claude-Antoine Prieur de la Côte-d’Or, député de la Côte-d'Or

- Maximilien Robespierre, député de Paris

- André Jeanbon Saint André, député du Lot

- Louis Antoine Saint-Just, député de l’Aisne

Jean-Marie Hérault de Séchelles, suspecté de haute trahison, est éliminé en décembre 1793 et guillotiné en avril 1794.

Organisation du pouvoir entre la Convention, le Comité de salut public et le Comité de sûreté générale

Article détaillé : Convention nationale.Suffrage universel | | Montagne Marais Gironde nomme +-----------------------+ nomme ------------------------| Convention nationale | ----------------- | +-----------------------+ | | ^ | | | | +---------------------------+ | +-------------------------------+ | Comité de salut public |------------- | Comité de sûreté générale | +---------------------------+ propose les lois +-------------------------------+ | fait passer les accusés devant nomme les représentants en mission | | | +-------------------------------+ | | | Tribunal révolutionnaire | | | +-------------------------------+ Inspection contrôle des des départements arméesNotes

- Comité des décrets, de l’examen des marchés, des assignats et monnaies, de correspondance, des pétitions, d’agriculture et commerce, de secours public, des domaines, de liquidation et examen de comptes, de division territoriale, des inspecteurs de la salle. Plus deux commissions (commission des dépêches et commission centrale) et un dépôt des archives confié à Camus.

- La Révolution française, PUF, 1968, p.359

- François Furet, Denis Richet, La Révolution française, Fayard,1973, p.214

- Louis Madelin, Danton, Hachette, 1914

- La Révolution française, Fayart, 1973, p.217

- La Révolution française, PUF, 1968, p.362

- François Furet et Denis Richet, La Révolution française, Fayard, 1973, p.195

- Hippolyte Carnot, Mémoires sur Carnot par son fils, édition de 1893, T.1, p.375

Bibliographie

Les sources principales de cet article sont :

- Denis Richet, « Comité de salut public » dans Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion, 1988.

- Jean Massin, Robespierre, Alinea, 1988.

- Gérard Walter, La conjuration du 9 Thermidor, Gallimard, collection « Les trente journées qui ont fait la France », 1974.

- Georges Lefebvre, La Révolution française, PUF, 1968.

- François Furet et Denis Richet,La Révolution française, Fayard, 1973.

- Jean-Clément Martin, La Révolution française, 1789-1799, Belin, CAPES Agrégation, 2004.

- Robert Palmer, Le gouvernement de la Terreur. L'année du comité de Salut public, Paris, Armand Colin, 1989.

- Bernard Gainot, Dictionnaire des membres du comité de salut public ; dictionnaire analytique biographique et comparé des 62 membres du Comité de salut public, Paris, Tallandier, 1990.

Sources

- Alphonse Aulard, Recueil des actes du Comité de salut public avec la correspondance officielle des représentants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire, Paris, Imprimerie nationale, 1889-1910, 19 volumes (collection de documents inédits sur l’histoire de France).

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.