- Ligne de Saint-Étienne à Lyon

-

Ligne

Saint-Étienne - Lyon

Gare de Saint-Étienne-Châteaucreux.Pays  France

FranceVilles desservies Saint-Étienne, Lyon Historique Mise en service 1830 - 1833 Électrification 1957 Concessionnaires Ch. de fer de St-Étienne à Lyon (1827 - 1853)

Cie du Rhône à la Loire (1853 - 1853)

Cie du Grand-Central (1853 - 1857)

Ch. de fer PLM (1857 - 1938)

SNCF (à partir de 1938)Caractéristiques techniques Longueur 58 km Écartement Voie normale (1,435 m) Électrification 1500 V continu Nombre de voies Double voie Signalisation BAL Trafic Propriétaire RFF Exploitant(s) SNCF Trafic TER, TGV, fret Schéma de la ligne Schéma de la ligne Légende

vers Roanne et Clermont

vers Le Puy-en-Velay

502,145 Saint-Étienne-Châteaucreux

Ceinture de St-Étienne

503,806 Saint-Étienne-Pont-de-l'Âne

504,199 Tunnel de Terrenoire (1298 m)

505,865 Terrenoire

506,074 Pont sur le Janon (5 m)

511,998 Viaduc d'Izieux (Gier) (10 m)

513,469 Saint-Chamond

515,888 Pont sur le Vauron (59 m)

518,109 La Grand-Croix

519,830 Pont sur le Dorlay (16 m)

520,544 Lorette

523,097 Rive-de-Gier

523,594 Tunnel de Couzon (553 m)

524,675 Couzon (Loire)

527,727 Tunnel de Châteauneuf (122 m)

528,484 Tunnel de Burel (163 m)

528,784 Trèves-Burel

528,963 Tunnel de Bertarion (217 m)

529,358 Tunnel de France (293 m)

530,171 Tunnel de Chollet (69 m)

530,635 Tunnel des Fléchettes (43 m)

531,320 Tunnel de Bonnard (139 m)

532,803 Saint-Romain-en-Gier

537,802 Givors-ville

vers Nîmes (RD)

538,150 Pont sur le Gier (57 m)

538,470 Pont sur l'A47 (29 m)

539,027

539,198

539,272 Givors-Canal

539,470 Pont sur le Garon (32 m)

539,556 vers Avignon (RG)

540,170 vers Tassin

540,500 Badan

541,652 Grigny-le-Sablon

542,470 Grigny

546,055 Vernaison

549,906 Irigny

552,095 Passage sous l'A45

553,558 Pierre-Bénite

555,074 Oullins

555,147 Pont sur l'Yzeron (43 m)

556,143 Tunnel de la Mulatière (305 m)

556,697 Viaduc de la Mulatière (Saône) (189 m)

Lyon (Bourbonnais)

558,220 Lyon-Perrache-MIN

558,520 Lyon-Perrache-Marchandises

558,750 Lyon-Perrache (voies J/K)

vers Marseille (RG)

559,065 V. de la Quarantaine (Saône) (126 m)

559,106 510,445

vers Paris modifier

La ligne Saint-Étienne - Lyon est en fait une portion de la Ligne Moret-Veneux-les-Sablons - Lyon-Perrache entre la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux et celle de Lyon-Perrache. C'est une ligne à fréquence élevée (un train entre toutes les 10 à 30 minutes), considérée comme une des premières lignes voyageurs de province en fréquentation avec plus de 15 000 voyageurs par jour. Elle est électrifiée depuis 1957 en 1500 V. La ligne fut construite de 1828 à 1833 par Camille Seguin et Marc Seguin pour un coût de 14 500 000 francs.

Sommaire

Histoire

La construction

Seguin avait mis au point un tracé qui devait s'adapter aux contraintes naturelles. Longue de cinquante-huit kilomètres et établie à double voie, la ligne de Saint-Étienne à Lyon suivait la vallée accidentée du Gier.

La construction a commencé en septembre 1826. Marc Seguin était l'ingénieur en chef.

Ce tracé nécessita à la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon d’acheter plus de neuf cents parcelles. Ces achats eurent un énorme coût dans la réalisation de la ligne car il n'existait pas alors de loi sur l'expropriation.

Données techniques

Cette ligne de 58 kilomètres fut réalisée avec une descente lente vers Lyon. La première partie de la ligne, entre Saint-Étienne et Rive-de-Gier a été faite en recherchant une pente constante de 1,2 à 1,4%. La section suivante, jusqu'à Givors, suivant le Gier, était plus plane, avec une pente de 0,65%. La dernière section de la ligne, de Givors vers Lyon, a été établie pratiquement à plat. Pour maintenir une pente constante, il fut construit plusieurs ponts et tunnels. La ligne comportait un pont sur la Saône, un viaduc, et quatorze souterrains. Trois grands tunnels de forme ovoïde furent construits : entre 1827 et 1830 a été creusé le premier tunnel de Couzon, long de 977 mètres. Le deuxième tunnel, de seulement 400 mètres de long, a été creusé en 1831 à Lyon. Le troisième tunnel, de 1,5 kilomètre de longueur, a été creusé entre le pont-de-l'Ane et Terrenoire sous la ligne de partage des eaux Méditerranée/Atlantique.

L’itinéraire

La ligne devait au début traverser Givors et continuer sur la rive gauche du Rhône mais suite à de nombreuses manifestations il fut décidé de la faire passer sur la rive droite.

La construction a duré cinq ans entre 1827 et 1832. La première partie à ouvrir était entre Givors et Rive-de-Gier, qui fut achevée le 28 juin 1830. Un raccordement entre les bateaux et les trains a été permis par la construction de la gare de Givors-Canal sur le canal se jetant dans le Rhône près de Givors. C'est devenu le plus grand port sur le Rhône et une ville industrielle active.

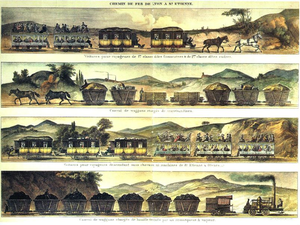

La traction

Pendant les premiers mois de l'exploitation, des chevaux ont été employés comme mode de traction. Dans la direction Saint Étienne - Lyon, les chevaux étaient installés sur un wagon pour la descente et placés devant le train pour le reste du voyage pour la traction. Pour le voyage retour, un cheval etait employé pour transporter cinq ou six charriots vides.

Pour le confort, la compagnie de Seguin avait placé des draps sur les sièges et avait mis des courroies en cuir pour ouvrir et fermer les fenêtres. Les premiers ont été coupés par des passagers et transformés en vêtements et les courroies utilisées comme ceintures !

Ouverture des sections

Au début en 1831, la locomotive Seguin transportait vingt-quatre à vingt-huit chariots vides entre Givors et Rive-de-Gier ou sept pleins.

Le 3 avril 1832, la section jusqu'à Lyon a été employée pour le transport de marchandises avec quelques passagers étant acceptés, ils reposaient sur de la paille dans des chariots.

La dernière section, à Saint-Étienne, a été ouverte le 1er octobre 1832 pour l'usage de passager seulement, le fret étant accepté quelques mois plus tard. Le 4 avril 1833, la ligne est ouverte en sa totalité.

Le matériel roulant

En 1836, la compagnie possédait douze locomotives, 135 chariots et a transporté ses passagers d'extrémité à l'extrémité en six heures.

Les accidents étaient réguliers car de nombreuses personnes circulaient suivant la ligne ferroviaire. En 1844, la traction par les chevaux fut abandonnée et le voyage entier fut réalisé par des locomotives à vapeur, ce qui permit de réduire considérablement le temps de transport, passant à 2h30.

Infrastructures

Les gares

Voir le schéma de ligne (déroulant).

Trois terminus différents se sont succédé à Lyon. Le premier est établi à proximité du pont de la Mulatière. Cet embarcadère, constitué d'une simple baraque jugée peu commode[1], est détruit en 1840 par une inondation. Il est remplacé par une nouvelle gare, la gare du Bourbonnais, construite le long du quai Perrache. Ce nouveau terminus, plus adapté à cette ligne qui connait un réel succès[1], est ouvert en 1845[2]. La ligne est ensuite prolongée jusqu'à la gare de Lyon-Perrache, ouverte en 1856 à la jonction des lignes Paris - Lyon et Lyon - Avignon (ligne classique Paris - Marseille), et la gare du Bourbonnais est alors désaffectée[2].

Les principaux ouvrages d'art

- Ancien tunnel de Couzon- Rive-de-Gier, construit en 1830 et fermé en 1856

- Nouveau tunnel de Couzon-Rive-de-Gier, construit en 1856

- Pont de La Mulatière, construit en 1914

- Pont de Mulatière, construit en 1830

- Tunnel de Terrenoire, construit en 1829

Matériel roulant

La ligne voit aujourd'hui passer des TER, TGV et des trains de fret. Les TER sont principalement assurés par des automotrices régionales de type Z 24500 tricaisses à deux niveaux (liaison vers Perrache et Part-Dieu). Quelques AGC (Autorails de Grande Capacité) remplacent aujourd'hui des BB 67300 et leur rame TER Corail et assurent des trains ayant pour origine/destination Lyon mais qui continuent vers Roanne. La traction fret est confiée désormais aux diesels BB 67400 en UM (Unités Multiples) du dépôt de Nevers car la majorité de trains continuent également vers l'artère non-électrifiée de Roanne. Depuis le début d'année 2009, les CC 72000 ont retrouvé cette ligne pour le compte de la filiale de la SNCF VFLI pour des trains de ballast à destination de Veynes et en provenance de Vichy. A noter aussi que la desserte de l'usine ArcelorMittal de Chateauneuf est réalisée depuis Badan par une locomotive BB 66700, plus dédiée à la manoeuvre en triage. Le concurrent de la SNCF, EuroCargoRail, fait également circuler des trains tractés par des locomotives Class 66.

Bibliographie

- Jacques Defrance, Le matériel moteur de la SNCF, Editions N.M., Paris, 1969.

- Jean-Chaintreau, Jean Cuynat et Georges Mathieu, Les Chemins de fer du PLM , Editions La Vie du Rail et La Régordanne, 1993.

- Patricia et Pierre Laederich, André Jacquot et Marc Gayda, Histoire du réseau ferroviaire français, Editions de l'Ormet à Valignat (03), 1996.

Galerie Photos

-

Rames TER 2N Z 23500 en gare de Saint-Étienne, sur les trains vers Lyon et Firminy

-

Le pont ferroviaire de La Mulatière, d'une longueur de 190 m et inauguré en 1916[3].

Notes et références

- J.-A. Bouvier, « La gare de Perrache. Ses conditions de site et les conséquences de son établissement » dans Les Études rhodaniennes, 1945, volume 20, numéro 20-1, pp. 97–111 [lire en ligne]

- Dossiers électroniques de l'Inventaire général du Patrimoine Culturel de Rhône-Alpes, « Gare du Bourbonnais »

- Classé à l'inventaire général du patrimoine culturel, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des lignes de chemin de fer de France

- Chronologie des chemins de fer

- Marc Seguin

- Jean-Claude Verpilleux

- Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon

Liens externes

Catégories :- Transport à Lyon

- Transport à Saint-Étienne

- Ligne ferroviaire de la Loire

- Ligne ferroviaire du Rhône

Wikimedia Foundation. 2010.