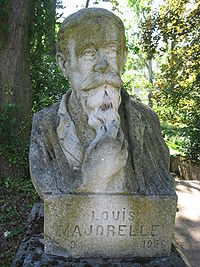

- Louis Majorelle

-

Louis Majorelle Nom de naissance Louis-Jean-Sylvestre Majorelle Naissance 26 septembre 1859

ToulDécès 15 janvier 1929

NancyNationalité française Activité(s) Ébéniste, décorateur Formation Auguste Majorelle (son père) et l'École des beaux-arts de Paris Maître Aimé Millet Mouvement artistique École de Nancy modifier

Louis-Jean-Sylvestre Majorelle, normalement connu Louis Majorelle (Toul, 26 septembre 1859 – Nancy, 15 janvier 1926) était un ébéniste et décorateur français Art nouveau du mouvement de l'École de Nancy dont il fut également vice-président.

Sommaire

Jeunesse

En 1861, son père, Auguste Majorelle (1825 - 1879), qui était lui-même un concepteur et fabricant de meubles, déménagea avec sa famille de Toul à Nancy. C'est là que Louis y a fini ses études initiales avant d'aller à Paris en 1877 pour deux ans dans l'École des beaux-arts de Paris[réf. nécessaire] sous l'enseignement de Aimé Millet. À la mort de son père, il arrêta son cursus et revient à Nancy pour surveiller la fabrique de faïence et de meubles familiale. Cela l'a occupé pour le reste de sa vie.

Le 7 avril 1885, Majorelle s'est marié avec Marie Léonie Jane Kretz, la fille du directeur des théâtres municipaux de Nancy. Leur seul enfant, Jacques Majorelle, qui deviendra le peintre de l'Atlas, est né le 7 mars 1886 à Nancy[1].

Direction de l’entreprise familiale

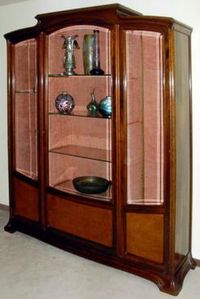

Le bâtiment de l'entreprise Majorelle a été conçu par l'architecte « École de Nancy » Lucien Weissenburger (1860 – 1929) et était situé au 6, rue du Vieil-Aître dans la partie ouest de Nancy. Dans les années 1880, Majorelle fabriquait des copies de meubles au style Louis XV, qu'il a exposées en 1894 à l'Exposition d'Art décoratif et industriel de Nancy mais il fut influencé par le fabricant de verres et de meubles Émile Gallé (1846 – 1904) pour donner à sa production une nouvelle direction. Son œuvre est caractérisée par l'utilisation d'éléments naturalistes dans ses formes et ses marqueteries. Démarrée dans les années 1890, la production des meubles de Majorelle, embellis par des entrelacements, prend sa source dans la nature : plantes en tiges, nénuphars, chardons, libellules. Au tournant de 1900, il a ajouté un atelier de forge pour les artisans afin de produire des poignées et des charnières dans l'esprit des lignes fluides de son travail de menuiserie. Son atelier était aussi responsable de la réalisation des balcons forgés, des rampes d'escalier et des détails extérieurs de nombreux bâtiments de Nancy au changement de siècle. Il évolue vers des formes plus simples et plus dépouillées peu après son grand succès à l'exposition universelle de 1900 et se lance parallèlement dans une production en série, ce qui lui permet d'enrichir rapidement son catalogue. En collaborant souvent avec les verriers de Nancy, les frères Daum, il a aidé à faire de la ville un des centres européen de l'Art nouveau. À l'apogée de la Belle Époque, avec l'Exposition universelle), les œuvres de Majorelle triomphèrent et lui fournirent une clientèle internationale. En 1910, Majorelle avait ouvert des boutiques pour ses meubles à Nancy, Paris, Lyon et Lille.

Majorelle et l’École de Nancy

Initié à l'Art nouveau par Émile Gallé dès 1894, Majorelle devint un des membres fondateur de l'École de Nancy, en février 1901, connu alternativement comme l'Alliance provinciale des industries d'art, représentant un groupe d'artistes, architectes, critiques d'art et industriels de la Lorraine qui décidèrent de travailler de manière collaborative avec une prédominance pour l'Art nouveau. Menés par Émile Gallé (jusqu'à sa mort en 1904 puis par Victor Prouvé), ils se sont regroupés pour différentes raisons, notamment pour s'assurer d'un haut niveau de qualité dans les Arts décoratifs dans la région où les principaux fabricants se trouvaient.

Majorelle était un des vice-présidents du groupe depuis sa fondation, le restant pendant toute la durée de l'École de Nancy et il était considéré comme un des meneurs. Pour une grande partie, lui et les autres membres se sont attachés à promouvoir le travail d'artistes décoratifs lorrains par la défense de la mise en place d'une école pour les arts industriels, leur participation aux salons importants (de même qu'en organisant les leurs) et par leurs efforts collaboratifs sur des éléments individuels et des bâtiments, pour la plupart au style Art nouveau. Ils ont aussi facilité la réalisation d'une unité quant à l'art et l'architecture provenant des lorrains. Majorelle est sans conteste une des figures internationalement reconnues du groupe, qui pouvait toujours être retrouvé sur les salons dans lesquels ce groupe exposait. Ses connexions avec les cercles d'art parisiens ont aussi permis d'assurer le renom des artistes lorrains dans la capitale française. Néanmoins, l'École de Nancy était souvent à court d'argent et la coopération artistique formelle parmi ses membres s'est lentement désintégrée pendant la Première Guerre mondiale.

La villa Majorelle

En 1898, Louis Majorelle confie à l'architecte Henri Sauvage l'élaboration des plans de sa maison de Nancy. Construite en 1901-1902, par Lucien Weissenburger, La villa Majorelle (ou villa Jika, d'après les initiales de son épouse : Jeanne Kretz) résulte d'une collaboration des principaux artistes de l'École de Nancy et de l'Art nouveau parisien.

Ce sera la première maison entièrement de style Art nouveau de Nancy ; la villa présente en effet tous les éléments du mouvement, aussi bien dans ses extérieurs que dans son intérieur.

Après-guerre

Les productions de Majorelle continuent dans le même style après la grande guerre malgré le changement de mode vers l'Art déco. À sa mort, ses affaires sont reprises par Alfred Lévy.

Œuvres

Les balcons et la rampe d'escalier des Galeries Lafayette à Paris sont une commande de 1908. En fer forgé, laiton, fer estampé peint et doré, il comporte un décor à thématique floral. Il a été démonté en 1974 pour être entreposé[2].

Meubles

marqueterie

Vitraux

Majorelle a dessiné une unique série de vitraux, réalisés après sa mort ; ceux-ci peuvent être vus à la maison de la Formation de Mont-Saint-Martin (anciennement Grands Bureaux des Aciéries de Longwy) ; un rendez-vous est obligatoire pour voir ces œuvres, désormais classées Monuments Historiques, illustrant le travail des hommes dans la sidérurgie.

Références

- Alastair Duncan, Louis Majorelle : Master of Art Nouveau Design, New York, Abrams, 1991, p. 25

- Bouvier R, Une commande prestigieuse, l'escalier central des Galeries Lafayette, Dossier de l'art n°163, mai 2009, p71

Voir aussi

- Villa Majorelle, 1901-1902

- Maison du Docteur Paul Jacques, 1905 (ferronneries de Louis Majorelle)

- Banque Charles Renauld, 1910 (ferronneries de Louis Majorelle)

- Liste d'ébénistes célèbres

- Liste de meubles et objets d'art

- Jacques Majorelle (1886-1962), son fils, créateur du fameux Jardin Majorelle à Marrakech

Bibliographie

- Roselyne Bouvier, Majorelle : une aventure moderne (avant-propos de Christian Debize), Bibliothèque des arts, Paris ; Éditions Serpenoise, Metz, 1991, 239 p. (ISBN 2850471763)

- Majorelle, un art de vivre moderne, sous la direction de Roselyne Bouvier et de Valérie Thomas, Éditions Nicolas Chaudun, 2009, 208 p. (ISBN 978-2-35039-077-2)

Catégories :- Art nouveau en France

- Ébéniste

- Membre de l'École de Nancy

- Naissance en 1859

- Naissance à Toul

- Décès en 1926

Wikimedia Foundation. 2010.