- Bouddhisme vajrayana

-

Bouddhisme vajrayāna

Le vajrayāna est une forme de bouddhisme, nommée aussi bouddhisme tantrique, dont la compréhension nécessite celles du mahāyāna et du bouddhisme originel. Il contient des éléments qui l'apparentent à l'hindouisme et particulièrement au shivaïsme cachemirien. Au Tibet, le vajrayāna et le bön, religion locale, se sont eux aussi influencés réciproquement.

Son nom sanskrit signifie « véhicule », yāna, de vajra, c'est-à-dire à la fois de « diamant », indestructible et brillant comme l'ultime réalité, et de « foudre », destructrice de l’ignorance, et voie d'une rapidité fulgurante . On appelle aussi ce véhicule mantrayāna et tantrayāna, puisqu’il fait appel aux mantras et tantras; on trouve aussi le nom guhyayāna « véhicule secret » donc ésotérique, traduit en chinois par mìzōng 密宗 et en japonais par mikkyo.

Il apparait parallèlement à l’hindouisme tantrique. Les premiers textes datent du IVe siècle. Il était déjà bien développé aux alentours du VIIe siècle au nord de l'Inde, particulièrement dans les états d'Orissa et du Bihar.

Il est surtout pratiqué de nos jours dans la région himalayenne (Tibet, Népal, Sikkim, Bhoutan, confins ouest et nord de la Chine et nord de l’Inde). C'est la forme de bouddhisme qui caractérise le plus le bouddhisme tibétain. On le trouve aussi en Mongolie et dans quelques régions de la Fédération de Russie (Oblasts d’Amour et de Tchita, Républiques de Touva, de Bouriatie et de Kalmoukie, Krai de Khabarovsk), ainsi qu’au Japon (Shingon et Tendai). Il serait la forme de Bouddhisme le plus souvent choisie par les non-Asiatiques, devant le Zen. Bien que différent d'origine, le Bonpo tibétain est presque à tous égards un vajrayāna non-bouddhiste.

Sommaire

Principes fondamentaux

Selon les Tibétains, le Vajrayāna a été enseigné par le Bouddha Sakyamuni qui a donné trois types d'instructions spirituelles visant à libèrer les êtres sensibles de la souffrance et à les conduire à la plus haute perfection de l’esprit : l’Eveil. Cette action est habituellement connue sous l’expression "tourner la Roue du Dharma". L'Enseignement du "Premier Tour de la Roue du Dharma", les "Quatre Nobles Vérités", donné au Parc des Daims à Sarnath, est le cœur du Hinayana. L'Enseignement du "Deuxième Tour de la Roue du Dharma" donné au Pic des Vautours à Rajagriha (actuelle Rajgir), avait trait à la "Perfection de la Sagesse" (Sanskrit Prajnaparamita) décrivant la véritable nature de la réalité sans existence autonome, la vacuité (shunyata), dans le contexte du chemin d’un bodhisattva ; c'est le cœur du mahāyāna. Pour dissiper l'apparente contradiction entre les "Quatre Nobles Vérités" qui suggèrent que les phénomènes ont une existence indépendante et la "Perfection de la Sagesse" qui démontre que ces mêmes phénomènes ont une existence interdépendante, le Bouddha a tourné la Roue du Dharma une troisième fois, donnant un nouvel éclaircissement de la voie vers l’Eveil. Il distingue notamment les enseignements sur la réalité ultime et relative, qui furent donnés par le Bouddha en fonction de la capacité de compréhension de son auditoire. Cet Enseignement concerne la nature de l’esprit : loin d’être pur néant, cette absence de réalité intrinsèque est dynamique, lumineuse et sage, elle constitue la nature de Bouddha présente chez tous les êtres. Au-delà de toute notion d’existence et de non-existence, elle est l’union de la sagesse et de la compassion. L'Enseignement du "Troisième Tour de la Roue du Dharma" relie les sutras et les tantras. La voie de la Transformation des Tantras préconise l’emploi de méthodes méditatives et yogiques. La pratique du Vajrayāna nécessite d'avoir reçu des instructions d'un Lama, car des visions erronées peuvent se développer.

Un vajra rituel, symbole polymorphe, notamment de l'habilité, l'inventivité et l'inflexibilité dans la mise en œuvre du dessein du bodhisattva.

Un vajra rituel, symbole polymorphe, notamment de l'habilité, l'inventivité et l'inflexibilité dans la mise en œuvre du dessein du bodhisattva.

Le Vajrayāna s’inscrit dans le cadre bouddhique et philosophique du Mahâyâna et nécessite une bonne compréhension de la compassion et de la vacuité, shunyata. Dans le Mahâyâna, les pratiquants, en plus du vœu de libération individuelle, font celui d’aider autrui sur le chemin de l’Éveil. C’est le vœu de bodhicitta, l'Esprit d’Éveil. Cet engagement fondamental est indispensable pour accéder au Vajrayana. De plus, il convient de réaliser la bodhicitta absolue de la double vacuité du « soi » et des phénomènes extérieurs. « Vacuité » n’est nullement synonyme de néant. Il s’agit de la réalité absolue de tous les phénomènes : n’existant qu’en interdépendance, ils sont dépourvus d’existence indépendante. Ils surviennent, mais leur apparence n’a qu’une réalité relative. Cette dernière réalité, appelée vérité conventionnelle est un piège pour l’ignorant qui prend ce qu'il perçoit pour l’unique vérité, le plongeant dans une illusion qui engendre la souffrance. Pour autant, les réalités absolues et relative des phénomènes sont indissociables. La philosophie de la vacuité n’est ni nihiliste, puisqu’elle admet la vérité relative des phénomènes, ni éternaliste puisque, selon elle, les phénomènes étant par nature interdépendants, ils sont impermanents. Cette vision débouche sur une sagesse infinie qui, alliée à la compassion sans référence, sont les prémices indispensables à la compréhension du tantrisme.

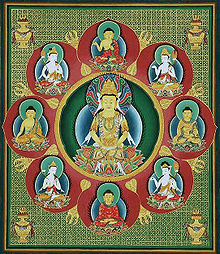

Tandis que les véhicules des sûtras prônent le renoncement aux émotions perturbatrices pour maîtriser l’esprit et parvenir à l'Eveil, les véhicules des tantras préconisent l’utilisation du potentiel de ces émotions. Si l’on reconnaît qu’en leur nature profonde les agrégats du « moi », les émotions sont des qualités de la Nature de Bouddha, il est possible de les purifier ou de les transformer en sagesse par divers « moyens habiles ». C’est la voie qui transforme les poisons en remèdes ou catalyseurs. Le vajra, ou sceptre-diamant, symbolise le principe de cette transformation. Les cinq branches du bas représentent les cinq agrégats grossiers du « moi » ou les cinq émotions perturbatrices, ignorance, colère, orgueil, désir et jalousie. Les cinq branches du haut symbolisent les cinq Bouddhas ou les cinq Sagesses résultant de la transformation des émotions perturbatrices . Au milieu, la sphère de la vacuité est la clé de la transmutation. Pour atteindre l’au-delà de la souffrance ou nirvâna il n’est plus nécessaire de rejeter le samsâra, le « cercle vicieux » de notre existence conditionnée. L’idée est de transmuter les perceptions impures en pures visions. Le samsâra n’est jamais que notre perception karmique impure, elle-même le fruit de nos conditionnements et de notre ignorance. Il y a en fait indivisibilité du samsâra et du nirvâna. Loin d’être de simples techniques, les moyens habiles sont nés de la pure sagesse des Bouddhas. Très variées, ils comprennent entre autres la visualisation de déité de pratique, ou Yidam, la récitation de mantras, formules qui condensent l’essence des déités en sons, l'exécution de gestes symboliques ou mudrâ, des rituels complexes, l’élaboration de mandalas, l’utilisation d’objets rituels et des danses sacrées. Les déité Yidam ne sont pas des dieux extérieurs mais des archétypes de l’Éveil, des Bouddhas répartis en cinq classes ou familles selon leurs qualités respectives.

L’aspirant au Vajrayâna doit choisir avec discernement un maître qualifié à qui il peut accorder toute sa confiance. Celui-ci lui accorde la transmission de pouvoir, ou wang, et les instructions qui lui permettrons de pratiquer un sâdhana, ou « moyen d’accomplissement ». Ce sâdhana consistera principalement à visualiser la déité, ou Yidam, et à réciter son mantra, ce qui est un puissant moyen de transformation des caractéristiques émotionnelles ordinaires en sagesse. Quand le yogi réalise enfin que sa vraie nature n’est pas différente de celle de la déité, il atteint la libération.

Ce chemin nécessite la confiance ou absence de doute, la pureté de vision et un lien sacré, ou samaya, parfait avec le maître. Incarnation vivante de la transmission des Bouddhas, détenteur de la Sagesse de toute la lignée des maîtres qui l’ont précédé, le maître ou Lama, est effectivement indispensable.

Une forme de Mahayana

Mantra de Tchenrézi près du Potala au Tibet

Mantra de Tchenrézi près du Potala au Tibet

Le texte polychrome à gauche est le premier mantra du bouddhisme tibétain, en sanskrit Mani (mantra) (en tibétain : ༀམནིཔདྨེཧཱུྃ; Wylie : oMmanipad+mehU~M). Le texte monochrome à droite est en sanskrit "Oṃ Vajrasattva Hūm" (tibétain : ༀབཛྲསཏྭཧཱུཾ ; Wylie: oM badzrasatwa hUM), une invocation à l'incarnation de la pureté originelle.Le Vajrayana présente les caractéristiques du Mahayana dont il est une forme :

- Le but de la pratique est de développer la Nature de Bouddha (Tathagatagarbha) qui est en soi et d’atteindre l’état de Bodhisattva pour sauver tous les êtres ; importance de la compassion et croyance à la possibilité de dédier ses mérites au bénéfice d’autrui.

- Du fait de la présence universelle de cette Nature de Bouddha chez les êtres sensibles, il est possible aux laïques également d'entreprendre la pratique.

- Possibilité d’atteindre l’éveil plus rapidement que ne le conçoit le Hinayana, dans l’espace d’une vie même pour les mieux préparés.

- Concept du trikaya ;

- Importance des Soutras du Mahayana ;

Le Vajrayana est souvent décrit comme un véhicule plus rapide que le Mahayana et le Hinayana pour atteindre l'Eveil, et potentiellement en une seule vie. Comme le Mahayana, il se refère aux pratiques et enseignements Hinayana, qui forme la base de l'Enseignement Bouddhiste. Kūkai, fondateur de Shingon, pense que le Vajrayana doit être considéré comme un « troisième véhicule » supérieur aux deux autres. En effet, son enseignement, monologue du dharmakaya Vairocana avec lui-même, serait dénué de toute contingence, au contraire de celui des « petit » et « grand » véhicules .

Pratiques

La particularité principale du Vajrayana est le recours aux Tantras ou autres méthodes de méditation yogiques comme le Dzogchen (Mahasandhi), surtout pratiqué par le nyingmapa et le bön, ou le Mahamudra (Chagchen) des courants Kagyüpa et Shingon.

Ces techniques sont typiquement transmises de maître à disciple. Elles sont en effet considérées comme puissantes, donc dangereuses si elles sont pratiquées de manière inadéquate, et il appartient au maitre d’apprécier ce qui doit être enseigné et à quel moment. Les Tantras sont présentés comme relevant d’un niveau supérieur (troisième roue) aux Soutras Hinayana (première roue) et Mahayana (deuxième roue). Ils auraient été enseignés par le Bouddha historique, mais tenus secrets.

Identification à la déité

La pratique tantrique la plus générale est l’identification à une déité (être éveillé), censée développer plus rapidement la « Nature de Bouddha » présente en chacun grâce à la perception directe de la béatitude divine libre d’attachements. Cette déité choisie comme support de méditation se nomme yidam en tibétain et ishtadevata en sanscrit. L’identification se fait par le biais de sa visualisation et de celle de son environnement, aidée de supports graphiques (yantras et mandalas), de l’accomplissement de gestes rituels (Mudrâ) avec des accessoires symboliques, et de la récitations de mantras. Une onction (abeisheka) préalable du maître confère au disciple le pouvoir d’entreprendre efficacement cet exercice.

Cette pratique se nomme dans le Shingon Sanmitsu, les « Trois mystères » (ou les trois moyens mystérieux) : celui du corps (mudras), celui de la parole (tantras) et celui de l’esprit (visualisation), qui doivent être parfaitement joints dans la méditation. La plupart des mandalas japonais appartiennent à l’une des deux catégories taïzôkaï et kongôkaï

Déités

Le Vajrayana dispose d’un panthéon de déités multiples : Bouddhas, protecteurs ou gardiens, et Bodhisattvas (dont certains patriarches du bouddhisme tibétain). Il ne ne s'agit pas de « déité » au sens habituel, mais de supports de méditation, lesquels sont cependant souvent interprétés par les laïcs comme des « divinités ». Il s’agit de manipuler les apparences pour réaliser l’absence de nature propre du vrai soi. Les figures le plus souvent choisies sont Avalokiteshvara, Tara, Manjushri, Chakrasamvara (Heruka), Vajrayogini (Vajradakini), ainsi que les patriarches Hevajra (sakyapa) ou Vajrabhairava -Yamantaka (gelugpa). Certaines figures présentent une forme « courroucée » utile pour stimuler le pratiquant ou canaliser la colère, car on est invité à transformer les émotions et pulsions physiques négatives ou parasites en énergie positive et compassion au bénéfice des autres. Une particularité de l’iconographie vajrayana est la représentation yab-yum de certaines déités, exprimant différentes formes d’unions duelles comme celle de la compassion et de la sagesse.

Les déités principales de Shingon forment un groupe appelées les Treize Bouddhas (Jusan Butsu). Ce sont les cinq dhyani bouddhas Dainichi Nyorai (Vairocana), Shaka Nyorai (Shakyamuni), Yakushi Nyorai (Bhaisajyaguru, Bouddha de médecine), Amida Nyorai (Amitabha) et Ashuku Nyorai (Akshobhya), les sept bodhisattvas Monju Bosatsu (Manjusri), Fugen Bosatsu (Samantabhadra), Jizo Bosatsu (Ksitigarbha), Miroku Bosatsu (Maitreya), Kannon Bosatsu (Avalokiteshvara), Seishi Bosatsu (Mahasthamaprapta) et Kokuzo Bosatsu (Akasagarbha) et enfin Fudô Myôô, qui dans ce système est l’une des formes irritées de Dainichi Nyorai.

Visualisations corporelles

Le Vajrayana fait référence à des visualisations corporelles prenant appui sur les traditions indienne et tibétaine : pranayama, chakras, kundalini etc. La médecine fait d’ailleurs partie des matières enseignées dans les monastères himalayens.

Initiation et onctions

La transmission Vajrayana requiert une cérémonie d’initiation qui est à la fois une autorisation formelle et un transfert « réel » de qualités subtiles conférés au disciple. Elle est réalisée par un Lama ayant l'autorisation de transmettre l'initiation à ses disciples. Le Dalaï lama a effectué des initiations Kalachakra à des centaines de milliers de personnes. Il existe également des onctions propres à certaines pratiques. Les puissances du Bouddha peuvent ainsi être transmises à travers des supports : transfert du nirmanakaya par l’eau safranée consacrée contenue dans un vase, du sambhogakaya par un mantra récité avec un mala, du dharmakaya sous la forme du Dorjé (ou Vajra) ou d’un autre accessoire rituel.

Les pratiquants laïques peuvent solliciter, en plus des pouvoirs spirituels, le bien-être matériel et la santé qui leur permettent de poursuivre l’esprit libre leur pratique. Au Japon, le Shingon est particulièrement connu pour ces prières nommées kaji.

Accessoires rituels

Dans le Vajrayana tibétain, les ornements d’autel les plus courants sont des bols d’eau, des lampes à graisse (traditionnellement du beurre de yack), des lampes en forme de lotus, de l’encens, des tormas (cônes de farine d’orge et de beurre d’origine bön). Les rituels font appel au Vajra (Dorjé en tibétain), foudre ou diamant, qui symbolise la compassion et la méthode, au ghanta (dril bu en tib.), cloche, qui représente la sagesse, au tambour damaru, et au phurpa, dague rituelle, qui pourfend les obstacles.

voir aussi : autel Shingon[1]

Retraites

Dans le bouddhisme tibétain, les moines ou les laïcs peuvent effectuer des retraites de trois ans (traditionnellement, trois ans et trois phases lunaires) consacrées à l’approfondissement de certaines pratiques précisées par leur maître. Une fois terminée, ils obtiennent le titre de Lama. Ils s’y préparent par l’accomplissement de nombreux rituels tels que les Ngöndro (les pratiques préliminaires).

Tulkus et émanations

Une autre spécificité du bouddhisme tibétain est l'existence de lignées de réincarnation que l'ont retrouve dans les 4 écoles Kagyu, Gelug, Nyingma et Sakya. Après leur mort, leurs assistants les recherchent, parfois aidés par des indications qu’ils ont laissées à l’approche du décès. Les exemples les mieux connus sont le Dalaï Lama, le Panchen Lama et le Karmapa. D’autre part, il n’est pas rare que des chefs temporels ou religieux soient considérés comme l’émanation d’une déité, Avalokiteshvara, Amitabha ou Manjushri.

Histoire

Inde

Les origines exactes du tantrisme n’ont pas encore été éclaircies. Certains pensent qu’il est né dans la vallée de la Swat au Pakistan, d’autres dans le sud de l’Inde. Les premiers textes apparaissent autour du IVe siècle. L’université de Nalanda en fut un centre important jusqu’au XIe siècle. Suivant le déclin du Bouddhisme, il disparut au XIIIe siècle jusqu’à l'arrivée d’exilés tibétains à Dharamsala au XXe siècle.

Chine

Sous le nom de Mizong (école ésotérique), le bouddhisme tantrique pénètre au VIIIe siècle grâce à Amoghavajra[2] (705-774), patriarche de Zhenyan[3] (parole vraie ou mantra) et traducteur. Les empereurs Suzong (r. 756–763) et Daizong (r. 763–779) lui accordent un grand crédit. Le second place suivant ses conseils l’empire sous la protection du boddhisattva Manjusri, faisant du mont Wutai un centre de diffusion tantrique. Mais son implantation sera de courte durée car l’interdiction des religions étrangères décidée en 845 par l’empereur Wuzong lui sera fatale. Néanmoins, Huiguo[4], disciple d'Amoghavajra, aura eu le temps d’initier Kūkai qui implantera Zhenyan au Japon sous le nom de Shingon.

Le Vajrayana reparait sous les dynasties Yuan et mandchoue, choisi officiellement par la cour, mais non imposé au reste du pays où le Mahayana est prédominant, à l’exception des régions occidentales proches de l’Himalaya. Depuis les années 1950, suivant l’exode des moines tibétains, il se diffuse de nouveau avec un certain succès dans le monde chinois.

Tibet et royaumes himalayens

Japon

On retrouve au Japon, outre des écoles du mahāyāna, les écoles tantriques sino-japonaises (environ 20 millions de pratiquants) :

- le bouddhisme Shingon, école ésotérique implantée au Japon au début du IXe siècle par Kūkai (Kobo Daishi) ;

- l'école japonaise Tendai (particulièrement le courant Jimmon), dérivée de l'école chinoise Tiantai mahāyāna à l'enseignement de laquelle elle a intégré des éléments tantriques (mikkyo).

Indonésie et Malaisie

A la fin du VIIIe siècle, le Vajrayana s’implante depuis l’Inde sur l’île de Java où est construit le temple de Borobudur. L’empire de Srivijaya devient un centre de diffusion du bouddhisme tantrique. Atisha y fut l’élève de Serlingpa, prince et moine. L’Islam l'éclipsa au XIIIe siècle.

Mongolie

En 1239, les Mongols pénétrent pour la première fois au Tibet dans le cadre de leur encerclement militaire de la Chine. En 1244, le prince Köden invite Sakya Pandita, chef des sakyapa, à se rendre au Kokonor pour reconnaitre la suzeraineté mongole sur le Tibet. Celui-ci amène avec lui deux neveux, Drogön Chögyal Phagpa ('Phags-pa; 1235-1280) et Chana Dorje (Phyag-na Rdo-rje) (1239-1267). Le prince manifeste, dit-on, un grand intérêt pour le Bouddhisme et devient un adepte. En 1260, l'année où il devint le Khan des Mongols, Kubilai Khan a nommé Chögyal Phagpa son Régent Impérial. Selon les Mongols actuels, Phagpa fut le premier à "inaugurer la théologie politique de la relation entre l'Etat et la religion dans le monde bouddhiste tibéto-mongol".[5],[6] Avec le soutien de Kubilai Khan, Chögyal Phagpa s'est établi ainsi que son école en tant que pouvoir politique prééminent au Tibet. En 1269, Kubilai Khan, donne le contrôle administratif du Bouddhisme en Chine aux lamas sakyapa[réf. nécessaire]. Adopté officiellement par la famille impériale (qui conserve néanmoins les shamans et cérémonies de sa religion traditionnelle), le Vajrayana se répand chez les Mongols. Des tulkus, chefs de lignages réincarnés, sont découverts parmi eux. Les liens restent autant politiques que religieux, comme en témoigne une intervention militaire à la fin du XVIIe siècle pour mettre en place un nouveau Dalai Lama. De nos jours encore, le Vajrayana reste pratiqué par la majorité des Mongols.

Exil et diffusion

Aujourd’hui, presque tous les grands monastères et chefs de lignages du Vajrayana tibétain ont leur siège principal au Népal, en Inde, au Sikkim, au Bhoutan ou au Ladakh. Beaucoup (y compris le Bön) ont saisi l’occasion pour propager activement leur enseignement en dehors des régions himalayennes. Si la lignée gelugpa est la plus répandue chez les Himalayens, Karma Kagyu semble avoir une présence internationale plus importante. Le bouddhisme Shingon également se diffuse en dehors du Japon.

Notes et références

Bibliographie

- Zangpo, Ngawang, Les Chants de l'immortalité, Chants de réalisation des Maîtres de la Lignée Shangpa, traduction française de Christiane Buchet et Tcheuky Sengue, Coll. Tsadra, Saint-cannat, Ed. Claire Lumière, 2003.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- Qu'est-ce que le bouddhisme ? - Exposé de l'Union des Bouddhistes de Langue Française

- Portail du Tibet

- Portail de la spiritualité

- Portail du bouddhisme

Catégories : Vajrayâna | Tibet | Branche du bouddhisme

Wikimedia Foundation. 2010.