- Navigation dans l'Antiquité

-

La navigation dans l'Antiquité marque la première grande étape dans la conquête de l’espace maritime. Certaines îles de la Méditerranée ont été fréquentées par des chasseurs-cueilleurs peut-être dès le XIIe millénaire. À partir du Néolithique, la navigation s’intensifie et la Méditerranée devient très vite un trait d’union entre ses rivages, un moyen de communication par excellence.

On a longtemps cru, en particulier à la suite de Richard Lefebvre des Noëttes, que les marins de l’Antiquité étaient incapables de se diriger en haute mer et que leurs navires, équipés d’avirons latéraux de gouverne et de voiles carrées, n’étaient que de piètres embarcations, au tonnage médiocre, incapables de s’éloigner des côtes ; grâce à des études nombreuses et aux acquis récents de l’archéologie sous-marine, les chercheurs se sont aujourd’hui dégagés de ces idées fausses et préconçues.

Sommaire

Les conditions naturelles

La saisonnalité : mare clausum

C’est sans doute pour limiter les pertes que les civilisations antiques du pourtour méditerranéen distinguent la mauvaise saison, l’hiver, de celle propice aux échanges maritimes réguliers, l’été. La mauvaise saison se caractérise par l’instabilité du temps, l’impossibilité de prévoir les perturbations et la violence des tempêtes : la mer est dite « fermée » (mare clausum). L'été, en revanche, est dominée par le beau temps et les vents sont généralement bien établis. Ainsi, selon les termes de Végèce :

« La mer n’est point redoutable à toutes les époques de l’année ; il y a des mois privilégiés, d’autres douteux, quelques-uns qui interdisent rigoureusement la navigation[1]. »

Malgré tout, les relations maritimes ne sont pas pour autant interrompues durant l'hiver, la Méditerranée connaissant de belles périodes de calme. En outre, les saisons où l’on évite de s’embarquer peuvent différer selon les régions. Par exemple, dans l’océan Indien, la navigation est rendue impossible par la mousson d’été.

Les vents et les courants

Pour la navigation à voile, le régime des vents est, par nature, une donnée fondamentale. Durant la belle saison, la Méditerranée connaît des vents réguliers qui déterminent les grandes routes maritimes en favorisant (ou en interdisant) certaines directions[2]. Les plus célèbres sont les étésiens (soufflant du nord-ouest) qui peuvent retarder ou bloquer les déplacements d’Alexandrie vers l’Italie.

La présence toujours proche de terres détermine des régimes de vents locaux complexes qui handicapent parfois la navigation, leurs brusques et violentes apparitions pouvant surprendre les marins avant qu’ils aient eu le temps de modifier la direction de la voile. Les brises de terre et de mer qui accompagnent le lever et le coucher du soleil, couramment utilisées dans l’Antiquité, facilitent les sorties et les entrées de port, déterminent les horaires de départ ou d’arrivée[3].

Parfois, l'absence de vent empêche les navires de partir, et lorsqu’on est en haute mer, le calme plat peut être une grande source d’angoisse, car les vivres s’épuisent et l’eau potable se corrompt.

Les courants sont dus, pour les Anciens, à la différence de niveau entre les mers. Ceux de la Méditerranée sont loin d’être négligeables même s’ils n’atteignent que de façon exceptionnelle des valeurs comparables à celles que génèrent en Atlantique les marées. En Méditerranée, les courants posent surtout problème dans les grands détroits et dans certaines zones comme la Grande Syrte.

Navires de commerce romains avec voiles carrées et rames-gouvernails : mosaïque de la statio 49 de la Place des Corporations à Ostie

Navires de commerce romains avec voiles carrées et rames-gouvernails : mosaïque de la statio 49 de la Place des Corporations à Ostie

L’iconographie antique ne montre que des voiles de forme carrée, donc très adaptées par vent arrière. Malgré ce que l’on a longtemps cru, les navires ainsi gréés sont capables de naviguer sous toutes les allures (par exemple, le louvoyage est bien attesté dans les textes antiques). De nombreuses représentations figurées montrent l’existence d’un petit mât de proue, le dolon, généralement incliné vers l’avant (inclinaison réglable), introduit dès l’époque étrusque : il facilite la prise de vent, autorise de meilleures manœuvres, notamment dans les virements de bord, et permet de stabiliser le bateau. Les très grands vaisseaux peuvent également être munis d’une voile haute triangulaire, au dessus de la vergue du grand mât : le supparum.

On sait aujourd’hui que le gouvernail compensé des navires antiques est très sensible et permet une manœuvre facile et fine. Les deux rames-gouvernails sont placées puis attachées de chaque côté de la poupe. Le barreur peut ainsi manœuvrer sur chaque bord.

Une mer périlleuse

Tempêtes et naufrages

Depuis Homère, les récits de navires pris dans la tourmente sont extrêmement fréquents chez les auteurs antiques, qu’ils soient païens ou chrétiens. Qu’elle soit réelle ou allégorique, le déroulement de la tempête est très souvent une variation sur le schéma suivant[4] : le ciel se couvre brusquement alors que le bateau navigue paisiblement, et l’orage éclate, avec ses éclairs et ses coups de tonnerre ; des vagues se forment, les passagers sont pris de panique et très vite l’équipage ne parvient plus à manœuvrer tant les déferlantes sont monstrueuses. Dans les cas graves, le navire s’ouvre peu à peu et, après avoir lutté par tous les moyens, c’est le « sauve-qui-peut » général.

En cas de tempête, les moyens pour lutter sont dérisoires. On remonte la chaloupe à bord et on ceinture le navire de cordages pour éviter qu’il ne se disloque, on laisse filer une ancre pour ralentir la marche. On peut surtout sacrifier la cargaison, voire le gréement, le matériel de rechange ou les vivres : cette pratique du jet permet d’alléger l’embarcation, quand on ne peut plus maintenir sa flottabilité, et d’assurer la sécurité des passagers face aux pièces désarrimées[5].

Le naufrage peut être causé par la tempête, suite à une avarie, mais aussi par la surcharge du navire due à la cupidité des négociants. Il se produit généralement dans les lieux dangereux et plus particulièrement près des côtes : loin du littoral, tant que la violence de la tempête ne risque pas de la submerger, l’embarcation ne craint pas grand-chose. Mais à l’approche d’une terre, on peut s’échouer sur un récif ou sur un banc de sable...

Naufrageurs et pirates

Les naufrageurs, ou pilleurs d’épaves, sont nombreux dans les lieux dangereux (caps, côtes basses, détroits, îles, etc.) et profitent d’une coutume assez répandue qui veut que « la chose rejetée par la mer sur le rivage à la suite d’un naufrage appartient à celui qui la découvre[6] ». De règle à l’époque archaïque, où tout naufragé est un esclave potentiel, ce droit est ensuite limité, voire interdit par certaines cités[7]. Cependant, les populations côtières y renoncent beaucoup plus difficilement car les épaves sont une source indiscutable de revenus, surtout lorsqu’on est pauvre.

À l’époque archaïque, la piraterie est licite et constitue un moyen d’existence légitime et elle n'est que tardivement ressentie comme un mal endémique. Dès le IVe siècle et surtout au IIIe siècle av. J.-C., les marginaux du monde grec (pauvres, individus déclassés, paysans sans terre, etc.) s’organisent en une sorte d’« internationale des pirates[8] » pour assurer leurs débouchés commerciaux, la Crète constituant la plaque tournante de ce trafic. Dans le courant du IIe siècle av. J.-C. apparaît la grande piraterie, née des luttes incessantes que mènent les rois hellénistiques les uns contre les autres. Durant toute l’Antiquité, les Anciens tentent de lutter contre la piraterie.

Les avantages de la voie maritime

Malgré les dangers de la navigation et les désagréments qu'elle peut occasionner (relâche plus ou moins longue, jet, avaries graves, naufrage, pirates, etc.), l'itinéraire maritime s'impose en Méditerranée car il présente de nombreux avantages :

- En général, les déplacements par mer, pour les longues distances, sont plus rapides que les déplacements terrestres. Mais ce n’est pas toujours le cas car leur durée n’est guère prévisible (vents contraires ou absences de vents), et lorsque les autorités veulent qu’une nouvelle parvienne vite, c'est par terre qu’elle est transmise, et non par mer.

- D'un point de vue économique, les transports terrestres sont très chers et le poids de certains produits comme le blé est tel que seul un transport de longues distances par voie d’eau est possible et économiquement rentable. Le tonnage des navires permet également de transporter beaucoup plus de produits que sur terre.

- Dans certaines régions, les voies terrestres sont parfois impraticables (surtout dans l’Antiquité tardive où elles se sont dégradées) : aux misères des routes, on préfère souvent le bateau confortable, même si la navigation peut être éprouvante (nausée, mauvaises odeurs de la sentine, durée du voyage aléatoire, etc.). Ce confort varie bien sûr en fonction du rang des passagers, du type de navire et du nombre de passagers (promiscuité).

De nombreux déplacements se font par mer et par terre. Le voyageur moyen ressent durement la lenteur des voyages et la multiplication des étapes, et il est souvent nécessaire d’improviser en combinant les itinéraires terrestres et maritimes.

Se repérer et s'orienter sans carte ni instruments

Les navigateurs de l’Antiquité ne possédent aucun des dispositifs d’aide à la navigation utilisés aujourd’hui par les marins :

- La boussole est une introduction médiévale et la première description sûre d’un astrolabe, permettant de calculer la latitude d’un lieu, n’est pas antérieure au VIe siècle ap. J.-C.

- Les bateaux antiques ne possèdent aucun instrument pouvant donner avec précision la distance parcourue, mesure nécessaire pour le calcul de la longitude.

- Les Anciens ne possèdent pas de cartes nautiques, qui sont attestées seulement à partir du XIIe siècle et, en tout état de cause, leur imprécision les aurait rendues impropres à un tel usage ; aucun texte ancien ne laisse d’ailleurs imaginer leur existence.

Les seuls outils et documents connus pour être présents à bord sont un livre ou journal de bord (où sont consignés la route et les accidents divers ainsi que les détails du chargement et du déchargement), des sondes à main (bien attestées sur les épaves et décrites dans le récit du naufrage de Paul de Tarse[9]) et du matériel de sécurité (notamment une amphore utilisée comme ancre flottante)[10].

Cette absence de carte ou d’instruments ne semble pas avoir été un frein au développement et à l’intensification des navigations dans le monde antique. De par sa configuration, la Méditerranée se prête à une navigation côtière entrecoupée de traversées où la perte de vue des terres se compte généralement en journées et non en mois.

La connaissance des routes maritimes

Les marins doivent connaître les écueils, les hauts fonds ou encore les caps difficiles à franchir. De telles connaissances sont regroupées dans des Périples, sorte de recueils que l’on a pu comparer à nos modernes Instructions nautiques. Les Périples sont de véritables sommes d’observations effectuées par des générations de navigateurs qui donnent une description des côtes de la Méditerranée et du Pont-Euxin.

Mais le plus souvent, les documents d’accompagnement devaient s’effacer devant les savoirs empiriques, les marins naviguant généralement sur des routes dont ils connaissent tous les dangers mais aussi les amers, les lieux d’abri et de mouillage, les points d’eau et de ravitaillement, etc.

Lors des traversées en haute mer plus ou moins longues, le pilote du navire, ayant perdu de vue le littoral, doit alors compter sur lui-même pour déterminer sa route. Faute d’instruments, les Anciens recourent à la pratique de la navigation « à l’estime » qui consiste à évaluer au mieux la direction suivie et la distance parcourue.

Pour une marine principalement à voile la connaissance des vents est indispensable. La direction du vent dominant fournit une orientation permettant d’établir un cap et il ne reste plus qu’à composer avec les vents pour le maintenir, qu’ils soient réguliers, locaux ou de simples brises.

De jour, le marin naviguant en haute mer pouvait s’orienter au soleil, à condition de pouvoir se souvenir de la direction du levant et du couchant. De nuit, on s’oriente grâce aux étoiles, tel Ulysse se dirigeant grâce aux Pléiades, à la Grande Ourse, ou à Arcturus, l’étoile la plus brillante du Bouvier[11]. L'apparition de certaines étoiles signale une latitude particulière et leur élévation, même approximative, sur l’horizon donne une idée de la latitude.

Le repérage des phénomènes célestes qui accompagnent tout changement de latitude est connu des Anciens : la position des étoiles dans le ciel est modifiée suivant qu'on se déplace vers l’un des pôles. Ainsi, sur le navire, afin de ne pas être entrainés au nord ou au sud sans s’en rendre compte, les marins peuvent estimer cette latitude, puisque cette mesure ne demande pas de connaissances mathématiques particulières ou d’instruments d’observation compliqués. En revanche, la détermination de la longitude est bien plus délicate que celle de la latitude, car seule la conservation du temps à bord permet ces calculs.

La visibilité des côtés : amers et tours lumineuses

La navigation à l'estime des Anciens est peu précise. Atteignant la côte dans un secteur plus ou moins large par rapport à sa destination finale, le pilote doit achever ensuite sa route par une navigation de cabotage : il connait donc le dessin du littoral et sait reconnaître amers naturels et signalisation maritime.

Les prémices

Préhistoire

Une circulation maritime très ancienne est attestée par l’archéologie. L’approvisionnement en obsidienne à Mélos (île des Cyclades) trahit des déplacements maritimes en mer Égée quelque 11 000 ans avant notre ère[12] ; de nombreuses autres îles de la Méditerranée sont très tôt fréquentées par des chasseurs-cueilleurs. Ainsi, avant même l’avènement de l’agriculture, la Méditerranée est déjà l’objet d’une navigation qui ne peut se réduire à un simple cabotage : au cours du VIIIe millénaire, les hommes préhistoriques de la grotte Franchthi, en Argolide, ont fait une forte consommation de thon, espèce qui ne peut être péchée qu’au large[13]. Selon Jean Guilaine, la conversion des îles à la nouvelle économie du Néolithique (agriculture et élevage) suppose des bateaux suffisamment solides et sûrs pour permettre le transport de moutons, de porcs ou de bœufs.

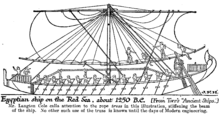

En Égypte, dès les débuts de la période prédynastique, la circulation fluviale est attestée et plusieurs variétés de bateaux existaient déjà sous l’Ancien Empire[14]. Au cours du IIIe millénaire les égyptiens établissent des liens permanents par voie de mer avec des cités comme Byblos, ports-relais où les marins viennent se procurer les marchandises qui y sont rassemblées, en particulier le cèdre nécessaire à leurs chantiers navals.

En Méditerranée, l’Égypte n’a pas le monopole de la navigation à partir et vers ses ports, fréquentés par les Phéniciens, les Crétois, les Égéens. Ces peuples, par la voie du commerce, deviennent les vecteurs principaux de la diffusion des cultures sur le pourtour méditerranéen.

Des navires spécialement conçus pour le combat naval apparaissent très tôt en Méditerranée et les premières représentations de tels bâtiments sont les reliefs du temple de Médinet Habou, souvenir de la première grande bataille navale de l’Antiquité (quoique très proche du rivage) dans laquelle les flottes de Ramsès III affrontèrent celles des Peuples de la Mer, vers 1191 av. J.-C.[15].

Les progrès techniques des Minoens et des Phéniciens

Plusieurs types de navires crétois dont la propulsion est assurée par des rames ou par des voiles : fresque d'Akrotiri

Plusieurs types de navires crétois dont la propulsion est assurée par des rames ou par des voiles : fresque d'Akrotiri

Pour rendre plus sûres les traversées, la construction navale est très vite améliorée, particulièrement tout au long du IIe millénaire. C’est ainsi que les bateaux minoens se diversifient afin d’être plus adaptés à la navigation commerciale et hauturière[16]. Ils sont capables de franchir les espaces maritimes de la Méditerranée orientale et permettent des rapports économiques assez étroits avec la Syrie et l’Égypte.

La célèbre thalassocratie minoenne se traduisait sans doute par une influence économique et culturelle plus que par une domination militaire[17]. Il faut en effet minorer l’importance de la civilisation minoenne, qui précède les Mycéniens, quant à sa puissance militaire sur mer : l’archéologie n’a à ce jour donné aucune preuve d’existence d’une flotte de guerre permanente et montre que le caractère guerrier des Crétois est bien peu marqué. C’est surtout avec la civilisation mycénienne que la guerre fait son apparition sur mer, avec l’emploi de navires pontés, bas sur l’eau et allongés avec un petit éperon.

Dès le début du Ier millénaire, les Phéniciens introduisent des progrès techniques décisifs fournissant de meilleures chances à la navigation au long cours : l'usage du bitume pour l'étanchéité des carènes et le façonnage de coques à membrures. Les navires ont dès lors la robustesse nécessaire pour affronter couramment la haute mer, permettant ainsi la fondation de comptoirs en Méditerranée occidentale (civilisation carthaginoise).

Les Mycéniens et l'apparition de la guerre sur mer

Le commerce maritime à longue distance s’intensifie et dès l’époque mycénienne, des vases fabriqués sur le continent hellénique sont exportées en Italie méridionale et en Orient. Parallèlement, les pirates apparaissent dès l’époque archaïque et, très vite, cette pratique devient un mal endémique : certaines cités mènent dès lors une politique maritime d’envergure : Milet, Naxos, Phocée, Corinthe, Samos ou encore Égine[18]. Les missions de la marine de guerre sont alors d’assurer la police des mers en luttant contre la piraterie, en escortant les bateaux de commerce ou en les protégeant en temps de conflit.

La colonisation de l’époque archaïque et le commerce à l'époque classique

La Grèce participe activement aux échanges en Méditerranée avec le mouvement de colonisation de l’époque archaïque, qui dure du VIIIe au VIe siècle av. J.-C. sur une grande partie du pourtour de la Méditerranée et de la mer Noire. La recherche de nouveaux produits et de nouveaux débouchés économiques, voire la maîtrise d’un territoire ou de la mer poussent certains habitants de l’Eubée, de Mégare, de Milet, de Corinthe ou de Phocée à quitter leurs cités dans le but de fonder des villes prospères. Grâce à ces colonies, les Grecs se dotent d’un réseau de ports et s’assurent des sympathies lointaines (les cités filles conservant des liens avec les cités mères). Les Grecs concurrencent puis remplacent rapidement les Phéniciens (cf. bataille d’Alalia, en 535, opposant les Phocéens et une coalition d’Étrusques et de Puniques).

L’établissement de Grecs sur tout le pourtour méditerranéen entraine un développement accru des échanges, permettant de se procurer certaines matières premières dont les métropoles sont pauvrement pourvues (fer et étain principalement) . Certaines cités deviennent peu à peu de véritables plaques tournantes de ce commerce maritime, comme Athènes, au cours des Ve et IVe siècles av. J.-C.

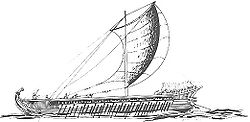

L'âge d'or de la trière

La Grèce classique est l’âge d’or de la trière. Avec elle, le combat cesse d’opposer des hommes à des hommes pour devenir un véritable combat entre navires. Né à la fin du VIIe siècle av. J.-C. d’une évolution de la dière (à deux rangs de rameurs), apparue vers 700 av. J.-C., ce navire est un véritable instrument de combat, redoutable arme de jet pouvant atteindre 10 nœuds en alliant voile (souvent deux mâts) et rames, mais il sacrifie sa stabilité à la vitesse ; son efficacité est tout entière dirigée vers l’éperonnement mais en cas de choc latéral, la trière se disloque rapidement[19].

De profonds changements durant l’époque hellénistique transforment les données économiques du monde méditerranéen : l’augmentation du nombre de cités en Asie séleucide (donc la hausse de la demande en biens de consommation), le développement de la puissance romaine (destruction de Carthage, conquête des cités grecques de Grande Grèce et de Sicile, et plus généralement de la Méditerranée), l’accroissement de la population de Rome, etc. Les échanges maritimes s’intensifient encore et suscitent la construction de bâtiments commerciaux au tonnage toujours plus grand.

Pour la marine de guerre, on cherche sans cesse à améliorer la puissance et la stabilité de la trière, et c’est ainsi qu’apparaissent, dans le courant du IVe siècle av. J.-C., les tétrères, les pentères et les hexères (les six), qui abandonnent le principe « un rameur une rame » : les navires sont plus large et peuvent embarquer de l’artillerie, dès lors un des principaux moyens du combat naval. Cette évolution aboutit, durant la période hellénistique, à l’apparition de véritable géants : des pentekaidékères (les quinze), des eikosères (les vingt), des triakontères (les trente), et finalement des tettarakontère (les quarante)[20].

Le commerce maritime

L’importance des quantités transportées, parfois à longue distance, durant les premiers siècles de notre ère, s’explique par l’ère de prospérité qu’instaure Rome en Méditerranée. La mer, devenue sûre, y joue un rôle important : elle met en relation les provinces de l’Empire, dont l’étendue permet d’avoir des ressources diverses et complémentaires :

« De toute la terre et de toute la mer arrive chez vous [à Rome] tout ce que font pousser les saisons, tout ce que produisent les divers pays, les fleuves, les étangs aussi bien que les métiers des Grecs et des Barbares. Quelqu’un aurait il besoin de voir toutes les productions du monde, il lui faut pour cela ou parcourir l’univers entier ou venir dans votre ville ; car tout ce qui pousse, tout ce qui est fabriqué dans chaque pays, se trouve ici en abondance […][21]. »

Grâce à des ports continuellement aménagés (Ostie, Carthage, Alexandrie, Leptis Magna, etc.), un réseau de routes sans cesse entretenues et perfectionnées et un ensemble de fleuves permettant d’atteindre l’intérieur des terres à partir de la Méditerranée, les marchandises peuvent alimenter d’énormes centres de consommation (Rome, les grandes villes, les zones frontalières).

Quelques marchandises donnent lieu à un commerce régulier à longue distance entre tous les secteurs de la Méditerranée. Ces courants économiques sont en grande partie tributaires des besoins de Rome où converge une forte proportion des produits : blé (l’annone donne lieu a un va-et-vient régulier entre Rome et les provinces annonaires, parfois même en hiver), vin, l’huile d’olive, salaisons et sauces de poisson (''garum''), matériaux de décor et de construction comme le marbre, sarcophages ou encore œuvres d’art.

À côté de ces flux réguliers, souvent l’apanage de grandes entreprises de commerce parfois spécialisées (marchands en gros de blé, de vin, etc.) et celles de transport maritime (qui passent des contrats avec le service de l’annone), existe bien évidemment un commerce local et régional dont l’importance économique l’emporte peut-être sur les échanges à longue distance.

Pour répondre aux différents besoins du commerce, les tonnages sont très variables. Les petits caboteurs sont particulièrement nombreux, mais il existe également des cargos (naves onerariae) de la fin de la République ou de l’Empire romain pouvant atteindre de plus grands tonnages : l’étude de nombreuses épaves et des textes a permis d’estimer la capacité des plus gros navires du début de notre ère à 10 000 amphores, soit 500 tonnes de port en lourd (tonnages les plus importants qu’aient connus les flottes méditerranéennes jusqu’au début du XVe siècle)[22].

Le contrôle du Mare nostrum

Pour les Romains, l’hégémonie sur mer représente un atout stratégique majeur dans la conquête de la Méditerranée : aucun épisode important de la conquête de l’Orient ne s’effectue sans la présence d’une importante flotte de guerre ; tous les traités de paix signés au IIe siècle av. J.-C. avec les états hellénistiques comportent des clauses navales qui fixent le nombre de bâtiments de guerre laissés au vaincu et limitent son rayon d’action à une zone géographique précise[23]. Rome n'a donc de cesse de réduire progressivement le potentiel maritime de ses adversaires et de s’approprier totalement l’espace du Mare nostrum.

Une fois la puissance carthaginoise anéantie, en 146 av. J.-C., et après avoir vaincu les flottes hellénistiques, au cours du IIe siècle av. J.-C., la marine romaine se trouve pratiquement sans adversaire. Mais en l’absence d’un contrôle étatique fort, certaines régions, telle la Cilicie, deviennent des nids de pirates qui menacent les relations maritimes. Les Romains s'engagent alors progressivement dans la lutte contre la piraterie. Pompée, en 67, fort d’un commandement majeur sur toute la Méditerranée et sur toutes ses côtes, ainsi que de moyens exceptionnels (500 bâtiments de guerre , 120 000 hommes, 5000 chevaux, 24 lieutenants), organise un nettoyage de grand ampleur en divisant la mer en plusieurs secteurs, pourvus chacun d’une escadre[24].

La bataille d’Actium, en 31 av. J.-C., victoire d’Octave sur Marc Antoine et Cléopâtre, met un terme quasi définitif à la guerre sur mer et assure pour quatre siècles une domination absolue de Rome sur la mer (imperium maris) célébrée par la propagande impériale.

Loin de laisser à nouveau péricliter la flotte armée, comme sous la République, Auguste crée une marine de guerre permanente et professionnelle, au même titre que le reste de son armée : une flotte mouille à Misène, dans le golfe de Naples, protégeant le port de Pouzzoles, une autre à Ravenne, tournée vers l’Adriatique. Les bateaux d’Antoine, capturés à Actium, sont abrités dans le port de Fréjus.

L’Antiquité tardive marque une véritable atomisation générale des forces navales, certaines régions étant particulièrement renforcées parce que davantage menacées. La conséquence en est que, vers la fin du IVe siècle, l’Empire ne semble plus disposer d’escadres importantes et mobiles, mais d’une série de flottilles à compétence territoriale limitée, sauf sans doute la puissante escadre de Constantinople[25].

Annexes

Notes

- Végèce, De l'art militaire, V, 9.

- Pomey P. (dir.), La navigation dans l'Antiquité, p. 27.

- Rougé J., Recherches..., p. 34

- Sintes C., Sur la mer violette. Naviguer dans l'Antiquité, p. 3.

- Reynier C., Paul de Tarse en Méditerranée, p. 101-109.

- Rougé J., La marine dans l'Antiquité, p. 26.

- Corvisier J.-N., Les Grecs et la mer, p. 264.

- André J.-M. & Baslez M.-F., Voyager dans l'Antiquité, p. 445.

- Ac 27, 28.

- Arnaud P., Les routes de la navigation antique, p. 45-46.

- Homère, Odysée, V, 270-278.

- Guilaine J., La mer partagée, p. 107.

- Guilaine J., La mer partagée, p. 98.

- Guilaine J., La mer partagée, p. 109-110.

- Pomey P. (dir.), La navigation dans l’Antiquité, p. 64-65.

- Corvisier J.-N., Les Grecs et la mer, p. 16-17.

- Corvisier J.-N., Les Grecs et la mer, p. 22-28.

- Corvisier J.-N., Les Grecs et la mer, p. 128-131.

- Corvisier J.-N., Les Grecs et la mer, p. 140.

- Rougé J., La marine dans l’Antiquité, p. 104.

- Aelius Aristide, Éloge de Rome, XXVI.

- Pomey P. & Tchernia A., « Le tonnage maximum des navires de commerce romains ».

- Le Bohec Y. & Reddé M., « La puissance maritime dans l’Antiquité ».

- Plutarque, Vie de Pompée, 26.

- Reddé M., Mare nostrum, p. 319.

Références

- André J.-M. & Baslez M. F., Voyager dans l'Antiquité, Paris, Fayard, 1993.

- Arnaud P., Les routes de la navigation antique. Itinéraires en Méditerranée, Paris, Errance, 2005.

- Aujac G., La géographie dans le monde antique, coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 1975.

- Casson L., Ships and seamanship in the Ancient World, Princeton, Princeton University Press, 1971.

- Chevallier R., Voyages et déplacements dans l'Empire romain, Paris, Armand Colin, 1988.

- Corvisier J.-N., Les Grecs et la mer, Paris, Les Belles Lettres, 2008.

- Damonte L. & Gassend J.-M., De la manœuvre des navires antiques, Ollioules, éd. de la Nerthe, 2002.

- Donata G. & Bernand E., L'encyclopédie d'archéologie sous-marine, 2, Maitres de la mer : les Phéniciens et les Grecs, Londres, Periplus, 2003.

- Donata G. & Bernand E., L'encyclopédie d'archéologie sous-marine, 3, Mare nostrum : la mer des Romains, Londres, Periplus, 2003.

- Donata G. & Bernand E., L'encyclopédie d'archéologie sous-marine, 4, Barbares en Méditerranée : de la Rome tardive au début de l'Islam, Londres, Periplus, 2004.

- Guilaine J., La mer partagaée. La Méditerranée avant l'écriture. 7000-2000 av. J.-C., coll. Pluriel, Paris, Hachette, 2005.

- Guillerm A., La marine dans l'Antiquité, coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 1995.

- Pomey P. (dir.), La navigation dans l'Antiquité, Aix-en-Provence, Edisud, 1997.

- Ravit P., Réflexions autour des phares du monde antique, Lyon 3, 2009 (mémoire).

- Reddé M., Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain, Rome, Paris, Ecole française de Rome, De Boccard, 1986.

- Reynier C., Paul de Tarse en Méditerranée. Recherches autour de la navigation dans l'Antiquité, Paris, Cerf, 2006.

- Rougé J., Recherches sur l’organisation du commerce maritime sous l’Empire romain, Paris, SEVPEN, 1966.

- Rougé J., La marine dans l'Antiquité, Paris, PUF, 1975.

- Sartre M. & Tranoy A., La Méditerranée antique. IIIe siècle av. J.-C. - IIIe siècle ap. J.-C., Paris, Armand Colin, 1997.

- Vergé-Franceschi M. (dir.), Dictionnaire d'histoire maritime, 2 vol., coll. Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2002.

Articles connexes

- Navigation maritime

- Histoire de la navigation astronomique

- Navigation en mer dans l'Égypte antique

- Port antique

- Liste des ports antiques

- Phares antiques

- Bateau dans l'Égypte antique

- Flotte carthaginoise

- Navires marchands en Grèce antique

- Marine romaine

- Portail du monde maritime

- Portail de l’histoire

- Portail de la Rome antique

- Portail de la Grèce antique

- Portail de l’archéologie

Wikimedia Foundation. 2010.