- Fantôme de Cock Lane

-

L’histoire du fantôme de Cock Lane est une affaire d’appartement hanté qui défraie la chronique londonienne en 1762 avant d’être reconnue comme une imposture.

Cet événement, qui suscite une controverse entre les Églises méthodiste et anglicane lorsque le pasteur méthodiste John Moore prend le parti du fantôme, a lieu dans un appartement de Cock Lane, une petite allée à proximité du marché de Smithfield, à quelques minutes à pied de la cathédrale Saint-Paul de Londres.

Les protagonistes de cette histoire d’appartement hanté sont William Kent, un usurier de Norfolk, Richard Parsons, un clerc de la paroisse, et la fille de ce clerc, Elizabeth. Après la mort en couches de la femme de Kent, nommée Elizabeth Lynes, il tombe amoureux de sa belle-sœur, Fanny. Le droit canon leur interdit de se marier, mais ils s’installent à Londres, où ils logent dans une propriété appartenant à Parsons. Ce dernier emprunte à son locataire une somme de vingt livres qu’il refuse ensuite de lui rembourser, en conséquence de quoi Kent fait arrêter Parsons.

C’est alors que naissent des rumeurs d’étranges bruits de coups et d’apparitions fantomatiques. Lorsque Fanny tombe enceinte, le couple déménage, et les coups cessent, mais environ 18 mois plus tard, alors que Fanny est morte de la variole et que les tribunaux ont statué en faveur de Kent pour la restitution de son prêt par Parsons, ce dernier fait valoir que sa propriété est hantée par le fantôme de Fanny. Les apparitions semblent tourner autour d’Elizabeth, sa fille aînée, et de nombreuses séances de spiritisme sont organisées afin de déterminer les motifs de « Fanny la gratteuse ». Les rassemblements de la foule de spectateurs passionnés par l’affaire obstruent alors souvent presque entièrement Cock Lane.

Le maire de Londres finit par nommer une commission, dont fait partie Samuel Johnson, qui étudie la question et finit par conclure à la nature frauduleuse de la prétendue apparition. D’autres enquêtes établissent que Parsons a contraint sa fille Elizabeth à commettre cette escroquerie. Les conspirateurs sont poursuivis, Parsons est mis au pilori et condamné à deux ans de prison.

Cette affaire est souvent mentionnée dans la littérature de l’époque. Charles Dickens est l’un des auteurs de l’époque victorienne qui font allusion à cette histoire dans leur œuvre. Le peintre satirique William Hogarth y fait référence dans deux de ses gravures.

Sommaire

Historique

William Kent et Fanny Lynes

En 1756 ou 1757, William Kent, usurier à Norfolk[1], prend pour épouse Elizabeth Lynes, fille d’un épicier de Lyneham. Leur relation est décrite comme « un grand amour, une harmonie, et une amitié ». Onze mois après le mariage, le couple s’installe à Stoke Ferry, où Kent tient une auberge et s’occupe du bureau de poste. La sœur d’Elizabeth, Frances (ou « Fanny », selon le nom couramment usité), vient loger chez le couple pour tenir compagnie à sa sœur. Cependant, peu de temps après, Elizabeth meurt pendant son accouchement. Fanny prend soin du nouveau-né, qui meurt peu de temps après, mais elle reste malgré tout à Stoke Ferry pour s’occuper de la maison. Une liaison se noue bientôt entre William et Fanny, mais le droit canon semble leur interdire toute possibilité de mariage. S’étant rendu à Londres pour se renseigner sur la question, William Kent apprend que, Elizabeth lui ayant donné un fils vivant avant sa mort, toute union avec Fanny est impossible. En janvier 1759, William, abattu par ces mauvaises nouvelles, abandonne le bureau de poste, laisse Fanny à Stock Ferry, et repart à Londres avec la volonté « de trouver un emploi dans la fonction publique », et l’espoir que « les affaires effaceraient cette passion à laquelle il avait eu le malheur de s’abandonner ». Pendant ce temps, Fanny part vivre chez l’un de ses frères, à Lyneham[2].

Malgré la désapprobation de sa famille, Fanny entame une relation épistolaire avec William, qui finit par l’autoriser à le rejoindre à Londres[3]. Le couple s’installe dans un logement proche de la Mansion House, où William prête 20 livres à son propriétaire (ce qui représente, selon l’IPC britannique, environ 27 400 livres de 2010)[4]. Lorsque le propriétaire refuse de lui rembourser le prêt, son locataire le fait arrêter[nb 1]. Le couple quitte la maison, et, alors qu’il assiste à un office religieux dans l’église de St Sepulchre-without-Newgate, rencontre Richard Parsons, qui officie comme clerk. Richard Parsons, qui dispose de logements à louer, se montre conciliant envers le couple, et un accord est rapidement conclu. Le couple emménage alors dans la propriété des Parsons, qui se situe (en 1965) au 20 de la rue Cock Lane, au nord de l’église Saint-Sepulchre-without-Newgate. Cette étroite rue passante, semblable à la plupart de celles du centre de Londres, se situe dans un quartier jugé respectable, mais sur le déclin. La propriété en question est une maison à trois étages, avec une pièce à chaque étage, reliée chacune par un escalier en colimaçon[6].

Premières apparitions

Richard Parsons a une femme et deux filles ; la plus âgée des deux, qui s’appelle Elizabeth est décrite comme une « petite rusée d’environ onze ans »[7],[8]. Généralement considéré comme un homme respectable, Parsons a cependant une réputation d’ivrogne dans son quartier, et il a du mal à nourrir sa famille. À peine M. et Mme Kent – comme ils se font désormais appeler – sont-ils installés, que William Kent accepte de lui prêter douze guinées, remboursables à raison d’une guinée par mois[5].

Lorsque William doit assister, un peu plus tard, à un mariage en province, il demande à Elizabeth de tenir compagnie à Fanny, en partageant son lit. Toutes deux déclarent avoir entendu des bruits de grattement et de coups, que Mme Parsons attribue à un cordonnier du quartier. Mais Fanny, alors enceinte de six mois, y voit un sombre présage, interprétant ces bruits comme autant de signes annonçant sa mort prochaine[9]. James Franzen, le tenancier du pub Wheat Sheaf situé à proximité de l’appartement, s’est rendu chez les Parsons, et déclare avoir lui aussi entendu les bruits de coups. Il ajoute avoir vu une créature fantomatique blanche monter l’escalier. Terrifié, il serait alors rentré chez lui, rapidement rejoint par Richard Parsons, qui affirme également avoir vu le fantôme[10],[11].

Mort de Fanny Lynes

La grossesse de sa femme a amené William Kent à prendre des dispositions pour s’installer à Bartlet’s Court, à Clerkenwell, mais, à son retour en janvier 1760, la maison qu’il souhaite acquérir n’est pas prête. Bien que Fanny soit alors enceinte de huit mois, le couple emménage dans un appartement de transition « incommode », mais très proche de leur ancien appartement, où ils comptent ne rester que peu de temps. Ce changement entraîne une détérioration des relations entre William Kent et Richard Parsons, qui doit alors environ trois guinées à William, et qui ne l’a toujours pas remboursé. L’usurier charge alors son avocat d’attaquer son propriétaire en justice pour se faire rembourser les trois guinées[12],[13].

Fanny tombe malade le 25 janvier 1760, et le médecin traitant diagnostique que le mal n’est pas le fait de la grossesse, mais qu’elle subit les premiers stades d’une fièvre éruptive. Le docteur s'entend avec William Kent sur le fait qu’à ce stade avancé de la grossesse, l’appartement est inadapté. Fanny est transportée en carrosse à Bartlet’s Court. Le lendemain, le médecin retourne voir Fanny, et s’entretient avec son apothicaire. Tous deux conviennent que les symptômes de Fanny sont ceux de la variole. Après avoir entendu le diagnostic, Fanny, qui avait dressé un testament quelques mois plus tôt, fait appeler un avocat pour faire en sorte que tout ce qu’il lui appartient revienne à William Kent. Le 2 février 1760[14], elle meurt, non sans que le révérend Stephen Aldrich de l’église St John Clerkenwell, qui l’a assistée en ses derniers moments, l’eût assurée que ses péchés lui seraient pardonnés.

En tant qu’exécuteur testamentaire de Fanny, William commande un cercueil, mais, par crainte de poursuites au cas où la nature de sa relation avec Fanny serait révélée, il demande à ce qu’il reste anonyme. Obligé de lui donner un nom, lors de la déclaration de la sépulture, il donne le nom de Fanny Kent. La famille de la défunte est informée, et l’une des sœurs de Fanny, Ann, assiste aux obsèques, qui ont lieu à l’église Saint John’s. Quand Ann apprend les dispositions du testament de Fanny, qui lui lègue une demi-couronne chacun à elle et à ses frères et sœurs - et tout le reste à Kent -, elle tente en vain de faire bloquer l’application du testament à Doctors’ Commons, sans succès[15]. William reçoit en plus la part de succession de feu le frère de Fanny, Thomas, dont l’héritage est compris dans celui de Fanny, et qui s’élève à 150 livres. Le testament inclut enfin des terres vendues à Thomas par son frère John Lynes. William reçoit ainsi ces terres, auxquelles prétend la famille de la défunte. Des problèmes juridiques liés à la vente font que les héritiers de Thomas doivent payer 45 livres de compensation, mais William Kent s’y refuse, arguant qu’il a déjà dépensé cette somme pour couvrir les dettes contractées par Fanny. En octobre 1761, le frère de Fanny, John, entame une procédure contre William Kent devant la Court of Chancery. William, qui a alors trouvé un poste d’agent de change, se remarie en 1761[16].

Maison hantée

Les fantômes des sœurs Lynes

En janvier 1762, alors que William Kent a réussi à recouvrer la dette que lui doit Richard Parsons, les bruits mystérieux de Cock Lane, qui avaient cessé après le déménagement de William et Fanny, reprennent avec une fréquence accrue[7]. La locataire, à cette date, est Catherine Friend, qui a emménagé dans l’appartement peu de temps après le départ du couple Kent. Lorsqu’elle découvre qu’il est impossible de faire cesser les bruits, elle choisit de quitter le logement. La fille du couple Parsons, Elizabeth, autour de qui paraissent émaner les bruits, est prise de convulsions, et la maison est régulièrement perturbée par des bruits inexpliqués, comparés à l’époque au grattement d’un chat sur une chaise[7]. Soi-disant déterminé à en découvrir l’origine, Parsons fait enlever par un menuisier les lambris autour du lit d’Elizabeth, mais ne trouve rien[17]. Il s’adresse alors au méthodiste John Moore, prédicateur adjoint à l’église Saint-Sepulchre-without-Newgate depuis 1754, et recteur depuis juin 1761 de l'église St Bartholomew-the-Great, située dans la partie ouest de Smithfield. Tous deux concluent que le fantôme que Parsons et Franzen ont vu alors que Fanny se mourait devait être celui de la première femme de Kent, Elizabeth, et que l’esprit qui hante actuellement la maison des Parsons est celui de Fanny Lynes. L’agitation apparente des deux esprits leur semble être un signe évident que chacune d’elles doit avoir d’importantes informations à communiquer[18].

Accusations contre William Kent

Richard Parsons et John Moore inventent une méthode de communication avec l’esprit : un coup pour oui, deux coups pour non. Grâce à ce système de communication, l’esprit révèle que Fanny a été assassinée. Le fantôme, qui est apparu alors que Fanny agonisait, était, conjecturent-ils, celui d’Elizabeth Lynes, venue avertir sa sœur du sort qu’elle était sur le point de subir. Cette accusation à l’encontre de William Kent, sur le fait qu’il ait pu tuer sa femme, n’est jamais directement portée, mais déduite suite à une série de questions à l’esprit ; il est ainsi « deviné » que Fanny a succombé non à la variole, mais qu’elle a été empoisonnée à l’arsenic. Kent aurait administré le poison mortel environ deux heures avant la mort, et maintenant l’esprit d’Elisabeth, supposent-ils, demande justice. Ayant entendu Richard Parsons lui raconter la façon dont William Kent l’avait poursuivi pour une modique somme d’argent, John Moore a des raisons de soupçonner un acte criminel. Il avait également entendu Ann, la sœur de Fanny, se plaindre du cercueil au couvercle vissé qui l’a empêchée de voir le cadavre de sa sœur. Pour John Moore, ceci constitue la preuve que William aurait voulu dissimuler que Fanny n’avait aucun signe visible de la variole, afin de camoufler son empoisonnement[19]. Le journal The Public Ledger ayant commencé à publier des détails sur le phénomène, l’opinion publique commence à soupçonner William Kent de meurtre[20].

Communication avec l’esprit

Illustration de 1762 intitulée « English Credulity or the Invisible Ghost ». L’artiste est inconnu, mais il pourrait s’agir d'Oliver Goldsmith[21].

Illustration de 1762 intitulée « English Credulity or the Invisible Ghost ». L’artiste est inconnu, mais il pourrait s’agir d'Oliver Goldsmith[21].

Après avoir lu les accusations à peine voilées émises à son encontre par la presse (par crainte de litiges, celle-ci le cite souvent sous le nom de K— —)[22], William résout de laver son nom de tout soupçon, et se rend, accompagné d’un témoin, chez John Moore. Le pasteur méthodiste montre à William la liste des questions que lui et Richard Parsons a préparée pour le fantôme. L’une de ces questions concerne le statut matrimonial de William et de Fanny. William reconnaît qu’ils n’ont jamais été mariés. John Moore indique ensuite à William qu’il ne croit pas qu’il a assassiné Fanny, mais que la présence d’un esprit indique « qu’il y a derrière cette histoire quelque chose de plus sombre que tout le reste, et que s’il veut se rendre chez les Parsons, il peut être témoin de la même chose et ainsi se convaincre de sa réalité ». William fait appel, le 12 janvier, aux deux médecins qui ont assisté Fanny dans ses derniers jours, et ils se rendent à Cock Lane avec le pasteur méthodiste Thomas Broughton. Au premier étage de la maison, on déshabille Elizabeth Parsons devant tout le monde avant de la mettre au lit avec sa sœur cadette. Les protagonistes s’assoient autour du lit, situé au milieu de la pièce, et la séance de spiritisme commence. Mary Frazer, une parente de Parsons[7], court autour de la pièce en criant en vain : « Fanny, Fanny, pourquoi ne viens-tu pas ? Viens Fanny, viens ; chère Fanny, viens ! » Le groupe est accusé d’empêcher le fantôme de venir en faisant trop de bruit. John Moore leur demande alors de sortir, afin de pouvoir tenter de contacter le fantôme en tapant du pied. Les invités s’exécutent, et une dizaine de minutes plus tard, on les avertit que le fantôme a commencé à frapper, et qu’ils peuvent revenir dans la chambre. John Moore commence alors à parcourir la liste des questions qu’il a préparée avec Parsons[23] :

- — Êtes-vous la femme de M. Kent ? — Deux coups.

- — Êtes-vous morte de mort naturelle ? — Deux coups.

- — Par empoisonnement ? — Un coup.

- — Est-ce qu’une autre personne que M. Kent vous l’a administré ? — Deux coups.

L’une des personnes présentes dans la pièce dit : « Kent, demande à ce fantôme si tu seras pendu ». Un seul coup répond à la question. William s’exclame : « Tu es un esprit menteur, tu n’es pas l’esprit de ma Fanny. Jamais elle n’aurait dit une chose pareille ». Deux jours plus tard, la fille des Parsons, Elizabeth, est emmenée chez un certain M. Bray, où, en présence de deux invités, les coups continuent[23]. On fait alors revenir la fillette à Cock Lane, et le 18 janvier, William assiste à une nouvelle séance de spiritisme, avec l’apothicaire et le pasteur Stephen Aldrich, le curé de la paroisse qui est titulaire de St John Clerkenwell[24].

De nouvelles questions sont posées au fantôme, qui « refuse » de répondre lorsque un pasteur regarde sous le lit à l’aide d’une bougie. Mary Frazer explique alors que le fantôme « n’aime pas la lumière ». Quelques minutes plus tard, les coups reprennent. Mary Frazer refuse de demander au fantôme s’il se présentera au tribunal en cas de procès. Une personne demande alors « si tu es réellement un esprit, frappe la colonne de ce lit ». En réponse, des grattements se font entendre[25].

Du temps de leur séjour à Cock Lane, William et Fanny ont employé une femme de chambre, du nom d’Esther « Carrots » Carlisle. Celle-ci, qui a depuis pris un nouvel emploi, ignore tout des apparitions à Cock Lane. Richard Parsons et John Moore exigeant la preuve de l’empoisonnement de Fanny, Moore va questionner la servante. Celle-ci ayant appris à John Moore que Fanny ne pouvait plus parler les jours précédant sa mort, l’homme de religion l’invite à une séance de spiritisme. Quand elle arrive à Cock Lane, on lui demande si elle peut confirmer que Fanny a été empoisonnée, mais « Carrots » reste catégorique : Fanny ne lui a rien dit, et rappelle à l’assistance que William et Fanny ont été « très amoureux, et qu’ils ont vécu très heureux ensemble ». William arrive plus tard ce soir-là, accompagné cette fois de James Franzen et des révérends William Dodd et Thomas Broughton. Mary Frazer débute la séance avec son introduction habituelle avant que John Moore ne lui demande de sortir ; puis, il demande aux vingt personnes présentes de quitter la pièce, avant de les rappeler au bout de quelques minutes[26]. Cette fois, les questions se portent sur « Carrots », qui demande si elle peut s’adresser au fantôme :

- — Êtes-vous ma maîtresse ? — Un coup, suivi de grattements, lui répond.

- — Êtes-vous fâchée contre moi, Madame? — Un coup lui répond.

- — Ce dont je suis sûre, Madame, c’est que vous devez avoir honte de vous-même, car je ne vous ai jamais fait de mal de ma vie.

Sur ce, la séance prend fin. Frazer et Franzen restent seuls dans la pièce, le second trop effrayé pour faire un geste. Mary Frazer, qui lui a demandé s’il souhaite prier, s’irrite de l’en voir apparemment incapable. La séance reprend, et Franzen retourne ensuite chez lui. Il indique qu’une fois arrivé, il aurait été tourmenté par les coups répétés du fantôme[27].

Enquête

Une autre séance a lieu le 20 janvier, cette fois chez un certain M. Bruin, au coin de Hosier Lane, non loin de Cock Lane. Parmi les participants, se trouve un homme « particulièrement désireux de déceler la fraude, et de jeter toute la lumière sur cette mystérieuse affaire », qui a par la suite donné un compte-rendu de l’évènement nocturne dans le London Chronicle. Il arrive accompagné du révérend James Penn de l’église St Anne and St Agnes à Aldersgate. À l’intérieur, un membre du groupe s’assoit contre le lit, mais un partisan du fantôme lui demande de se déplacer. Le premier ayant refusé, les partisans du fantôme s’en vont, après une brève dispute. L’homme demande ensuite à Richard Parsons s’il permettrait qu’on emmène sa fille dans une chambre dans sa propre demeure, et essuie un refus. Le fantôme ne fait aucun bruit pendant le restant de la nuit. Extrêmement agitée suite à cette discussion, Elizabeth Parsons montre des signes de convulsions. Après avoir été questionnée, elle confirme qu’elle a vu le fantôme, mais sans en avoir été effrayée. La plupart des invités quittent alors la demeure, mais, à sept heures du matin, les coups commencent. Suite aux questions usuelles sur les raisons de la mort de Fanny, et sur le responsable, l’interrogatoire se portent sur le cadavre de la défunte, qui repose dans la crypte de l’église Saint John’s[28].

On demande alors à Richard Parsons la permission d’emmener sa fille, le 22 janvier, chez le pasteur Aldrich, en vue d’une nouvelle épreuve. Il donne son accord. Entre-temps, il s’entretient avec des amis, et s’inquiète apparemment du fait que William mène sa propre enquête. Dans le même temps, une enquête est aussi menée à l’encontre de William, et la preuve de ces investigations est une lettre qui apparaît dans un journal londonien en février 1962, signé « J. A. L. », qui fait un rapport détaillé sur la façon dont Fanny est arrivée à Londres, et dont William a manipulé la volonté testamentaire de Fanny en sa faveur. Il n’accuse pas directement William de meurtre, mais l’auteur fait observer que les actions de William ont « l’effet désiré »[nb 2]. Lorsque, au matin du 22 janvier, M. Penn vient, accompagné d’un homme de « véracité et de fortune », chercher Elizabeth. Richard Parsons répond qu’elle n’est pas chez lui, et refuse de révéler où elle se trouve[29].

En réalité, Richard Parsons a autorisé le transport d’Elizabeth au St Bartholomew's Hospital, où a lieu une nouvelle séance de spiritisme. Rien ne se passe jusqu’à six heures du matin, heure à laquelle trois grattements se font entendre, alors que la fillette parait endormie. L’auditoire composé d’une vingtaine de personnes commence à crier à la supercherie. Elizabeth se réveille, commence à pleurer, et une fois rassurée sur sa sécurité, reconnaît qu’elle a peur pour son père, « qui serait ruiné et mis à mal, si leur affaire venait à être reconnue comme une imposture ». Elle avoue également qu’elle faisait semblant de dormir et qu’elle a entendu toute la conversation autour d’elle[30].

Le 23 janvier, l’échevin Gosling, John Moore et Richard Parsons vont trouver Samuel Fludyer, le maire de Londres, qui a déjà reçu plusieurs demandes d’intercession, et lui font part de leurs expériences. Le maire, qui garde en mémoire la récente imposture de la fraudeuse Elizabeth Canning, se refuse à faire arrêter William Kent ou Richard Parsons (le premier pour meurtre ou le second pour complot). Dans un contexte d’hystérie collective causée par la couverture sans relâche de l’affaire dans les médias, Fludyer ordonne qu’Elizabeth soit « mise à l’épreuve » chez le pasteur Aldrich. Entre-temps, elle fait de nouveau l’objet d’une étude, lors de deux séances de spiritisme les 23 et 24 janvier[31].

Informé de la décision du maire, Richard Parsons donne son assentiment, tout en demandant à ce que « certaines personnes en relation avec la fillette puissent être autorisées à être là, pour la distraire dans la journée ». Sa requête est refusée, ainsi que deux demandes similaires, émanant d’Aldrich et de Penn (les deux personnes qui doivent garder Elizabeth durant la nuit du 22 janvier), et le maire insiste sur le fait qu’il n’accepte autour de la fillette « qu’une ou plusieurs personnes à la réputation et à l’intégrité strictes, parmi les gouvernantes ». Richard Parsons acquiesce, tandis qu’Aldrich et Penn font un compte-rendu des négociations tentées auprès du maire. Clairement déstabilisé par la tournure des évènements, Richard Parsons défend sa position dans le journal The Public Ledger :

« Attendu que plusieurs annonces ont paru concernant ma réputation, et que je suis le père de l’enfant autour duquel portent toutes les discussions de la ville ; je déclare publiquement, par la présente, que j’ai toujours consenti et que je suis prêt à remettre mon enfant entre les mains de tout homme sincère et honnête, n’exigeant « d’autre sécurité » pour mon enfant qu’un traitement juste et doux qu’aucun père ou homme de valeur ne saurait refuser[32]. »

Cette prise de position lui attire cette réplique lourde de sous-entendus publiée par Aldrich et Penn dans le Lloyd’s Evening Post :

« Nous sommes fort surpris d’apprendre que M. Parsons affirme qu’il a toujours été prêt à remettre l’enfant, alors qu’il l’a refusé à un gentilhomme le mercredi du 20 courant au soir. Que faut-il entendre par cette demande de sécurité[32] ? »

L’histoire est alors connue de tout Londres et, dès la mi-janvier, la foule assemblée devant l’immeuble est telle que Cock Lane est devenue impraticable. Richard Parsons fait payer l’entrée aux visiteurs, qui pourront « parler » au fantôme ; ce dernier, dit-on, ne peut pas décevoir[33],[34]. Le St. James's Chronicle et le London Chronicle publient tous deux des rapports détaillés du phénomène, le second se montrant plus sarcastique dans ses conclusions que le premier[20].

Le soir du 26 janvier, Elizabeth est amenée au domicile de Jane Armstrong, et dort dans un hamac. La reprise des bruits conforte la conviction des partisans du fantôme. Horace Walpole annonce qu’il va visiter la maison hantée le 30 janvier, accompagné du duc d’York, de Lady Mary Coke et du Lord Hertford. Ils se frayent péniblement leur chemin à travers la foule de visiteurs intéressés pour rien, et le Public Advertiser, journal local, fait observer que « le bruit est maintenant généralement différé jusqu’à sept heures du matin, car il faut modifier les horaires pour mieux permettre à la supercherie de s’effectuer[35] ».

Révélation de l'imposture

Conclusions de l’enquête

Lord Dartmouth et Aldrich commencent à rassembler les personnes qui participeront à cette enquête. Ils choisissent la directrice de la maternité locale comme première dame d’honneur, le théologien critique et polémiste John Douglas et le docteur George Macaulay. Un certain capitaine Wilkinson, qui a déjà assisté, armé d’un pistolet et d’un bâton – le pistolet pour tirer sur la source des bruits de coups, et le bâton pour provoquer la fuite du fantôme – à une séance au cours de laquelle le fantôme est resté silencieux, fait également partie du comité d’enquête, ainsi que James Penn et John Moore. Enfin, le membre le plus éminent de cette commission d’enquête est le docteur Samuel Johnson[36], qui rédige les résultats de la séance de spiritisme, tenue le 1er février 1762 :

Le docteur Samuel Johnson conclut que la soi-disant histoire de fantôme est une imposture. Portrait réalisé par Joshua Reynolds en 1772.

Le docteur Samuel Johnson conclut que la soi-disant histoire de fantôme est une imposture. Portrait réalisé par Joshua Reynolds en 1772.

« Dans la nuit du 1er février, nombre de gentlemen distingués par leur rang et leur intégrité se sont réunis, à l’invitation du révérend M. Aldrich, à Clerkenwell, à son domicile, afin d’examiner les bruits prétendument provoqués par un esprit défunt, pour découvrir quelque crime grave. Vers dix heures du soir, les gentlemen se sont rencontrés dans la chambre dans laquelle la fillette, censée être dérangée par un esprit, a, avec les précautions convenables, été mise au lit par plusieurs femmes. Ils sont restés assis une bonne heure, et, n’ayant rien entendu, sont descendus interroger le père de la fille, qui a nié, dans les termes les plus marqués, avoir connaissance ou conviction d’une imposture. Le soi-disant esprit avait auparavant promis publiquement, par un coup affirmatif, qu’il suivrait l’un des gentlemen dans la crypte sous l’église Saint John de Clerkenwell, où repose la dépouille, et qu’il y donnerait un signe de sa présence, par un coup sur son cercueil ; il a donc été décidé d’en faire le moyen de vérifier l’existence ou la véracité de l’esprit. Alors qu’ils étaient en train de poser des questions et de délibérer, quelques dames qui étaient près de son lit, et qui avaient entendu des coups et des frottements, les ont appelés dans la chambre de la fillette. Quand les gentlemen sont entrés, la fillette a déclaré qu’elle ressentait l’esprit comme une souris dans son dos, et on lui a demandé de lever les mains en dehors de son lit. À partir de ce moment, bien que l’esprit ait été très solennellement invité à manifester son existence en dévoilant son apparence, par impression sur la main ou le corps de n’importe quel invité, par des frottements, des coups, ou n’importe quel autre signe de sa part, aucune manifestation de pouvoir surnaturel n’a eu lieu. L’esprit a alors été très sérieusement averti que la personne à qui la promesse avait été faite de frapper sur le cercueil était sur le point de se rendre à la chapelle, et que la promesse devait être tenue. À une heure du matin, le groupe s’est rendu à l’église, et le gentilhomme à qui la promesse avait été faite est descendu avec un autre dans le caveau. On a solennellement demandé à l’esprit de tenir sa promesse, mais seul le silence leur a répondu : la personne censée être accusée par le fantôme est descendue à son tour, mais aucun son ne s’est fait entendre. Ils s’en sont alors retourné examiner la fillette, mais n’ont pu obtenir aucune confession de sa part. Entre deux et trois heures du matin, elle a reçu, à sa demande, l’autorisation de rentrer chez son père. Par suite, l’opinion de l’assemblée, à l’unanimité, a été que l’enfant avait le don de faire ou de contrefaire des bruits particuliers, et qu’il n’y avait aucune raison de soupçonner l’intervention d’une entité supérieure[37]. »

Le pasteur méthodiste John Moore avait déjà dit à William Kent qu’il ne le croyait pas coupable de la mort de Fanny ; déçu de voir que le fantôme ne s’est pas dévoilé, il lui dit qu’il tient désormais pour la thèse selon laquelle le fantôme n’est pas Fanny, mais un imposteur. Lorsque William lui demande d’admettre la vérité, et de rédiger un affidavit sur ce qu’il sait, John Moore refuse, lui indiquant qu’il croit toujours en l’œuvre d’un esprit, dont la présence est le rappel de ses péchés. Beaucoup de personnes étaient de cet avis, dont Mme Parsons, qui croyait que le soi-disant fantôme d’Elizabeth Kent désapprouvait la nouvelle relation de sa sœur[38]. Le 3 février, une nouvelle séance de spiritisme a lieu, et les coups reprennent[39]. Kent réussit néanmoins à faire rédiger un affidavit, signé par le docteur de Fanny et son apothicaire le 8 février[40].

Mise en cause des imposteurs

Richard Parsons se trouve désormais dans une situation très difficile. Afin de prouver que le fantôme n’est pas une imposture, il laisse sa fille subir de nouvelles épreuves. Du 7 au 10 février, elle est examinée chaque jour dans une maison du Strand. Le 14 février, on la transfère dans une maison de Covent Garden, où on l’examine de plusieurs manières, notamment pendant qu’on la balance dans un hamac, pieds et mains tendus. Les bruits commencent mais cessent immédiatement dès qu’on lui demande de sortir les mains du lit. Le fantôme étant resté silencieux pendant deux nuits, Elizabeth est informée que si aucun bruit nouveau ne se fait entendre avant le samedi 21 février, elle sera envoyée avec son père à la prison de Newgate. C’est alors que des femmes de chambre voient Elizabeth dissimuler un petit morceau de bois de 150 x 100 mm, et en informent les enquêteurs. On entend de nouveaux bruits de frottements, mais les observateurs concluent que Richard Parsons s’est servi de sa fille pour créer un fantôme imaginaire, et qu’Elizabeth a produit les bruits, contrainte et forcée par son père[39],[41].

Elizabeth est autorisée à rentrer chez elle le 22 février. Le lendemain, un pamphlet nommé « The Mystery Revealed » (« Le Mystère révélé »), probablement dû à la plume d’Oliver Goldsmith[42], parait, qui prend fait et cause pour William Kent. Deux jours plus tard, ce dernier, qui tente toujours de prouver son innocence, se rend à la crypte de l’église Saint John’s, avec le révérend Aldrich, le croquemort, un clerc et le sacristain de la paroisse, pour mettre un terme à un récent reportage selon lequel la raison de l’absence de coups sur le cercueil par le fantôme est due à l’enlèvement du cadavre de Fanny du caveau[43]. C’en est trop pour John Moore, qui, craignant d’être mis en cause dans un procès, et suite à cette ultime démonstration de l’innocence de William, fait paraître sa rétractation :

« Afin de rendre justice à la personne dont la réputation a été attaquée de la façon la plus grossière par le soi-disant fantôme de Cock Lane ; pour contenir la crédulité des faibles ; pour vaincre les tentatives du malin, et pour éviter à l’avenir toute nouvelle tromperie, du fait de ce phénomène absurde, je certifie par la présente que bien que lors des nombreuses séances tenues, je n’aie pas été en mesure de déterminer comment, et par quelle manière, ces coups et ces frottements, censés provenir du fantôme, ont pu être feints, produits et poursuivis, cependant, je suis convaincu que ces coups et ces frottements sont les résultats d’un artifice retors et malfaisant ; et c’est pourquoi, bien qu’à l’époque convaincu de l’existence du fantôme, j’ai assisté avec beaucoup de personnes de haut rang et de grande renommée, chez le révérend Aldrich, à Clerkenwell, afin d’examiner cette tromperie inique du public. Depuis ce jour, je n’ai ni vu l’enfant ni réentendu les bruits ; et je pense qu’il est de mon devoir d’ajouter que le comportement de la personne préjudiciée (lorsqu’il est là pour entendre le soi-disant fantôme l’accuser) n’a pas donné la moindre prise à la suspicion, mais qu’il a conservé cette fermeté comme il faut que, j’en suis persuadé, seule l’innocence peut inspirer[44]. »

Cette déclaration ne protègera pas John Moore des autorités judiciaires, qui, avec le couple Parsons, Mary Frazer et Richard James, un homme d'affaires à l’origine de la plupart des reportages diffamatoires à l’encontre de William Kent, est accusé de complot[45].

Procès et jugement

Déroulement du procès

Le procès des cinq accusés commence le 10 juillet 1762 à 10 h 00, au Guildhall. Le juge qui préside au procès est William Murray, Lord Chief Justice of England and Wales. La salle est bondée de spectateurs, qui regardent William Kent témoigner contre les accusés. Ce dernier évoque devant la cour sa relation avec Fanny et sa résurrection sous la forme de « Fanny la gratteuse » (surnom dû aux grattements produits par le « fantôme »)[7]. Vient le tour de James Franzen, dont la version sera corroborée par Esther « Carrots » Carlisle, la servante de Fanny. Le docteur Cooper, qui a assisté Fanny lors de ses derniers moments, répète ce qu’il a écrit dans son affidavit, et son apothicaire James Jones appuie son témoignage. Plusieurs autres témoins de l’accusation révèlent comment le « fantôme » a été découvert, et comment Richard James est responsable des accusations les plus diffamatoires parues dans le Public Ledger[46].

Au nombre des témoins de la défense, certaines femmes de chambre qui se sont occupées d’Elizabeth Parsons et qui, apparemment, croient toujours en l’existence du fantôme. Parmi les autres témoins, le menuisier qui a ôté les lambris du lit de la fillette chez les Parsons, et Catherine Friend, qui a déménagé de la maison pour échapper aux bruits du fantôme. Sont également appelés à la barre le révérend Thomas Broughton, ainsi que le révérend Ross, qui a posé plusieurs des questions soumises au fantôme. Lord Mansfield lui demande s’« il pense qu’il a mystifié le fantôme, ou si c’est le fantôme qui l’a mystifié. » John Moore est soutenu par plusieurs gentilshommes très estimés, et présente à Lord Mansfield une lettre de l’archevêque de Cantorbéry, Thomas Secker, qui tente d’intercéder en sa faveur. Lord Mansfield met la lettre dans sa poche sans l’ouvrir et indique « qu’il est impossible qu’elle touche au procès en question ». Richard James et Richard Parsons sont également soutenus par plusieurs témoins, dont certains reconnaissent lors de l’audience que bien que l’alcoolisme de Parsons soit notoire, ils ne peuvent croire en sa culpabilité[46].

Peines prononcées

Le procès se termine à 21 h 30. Le juge passe 90 minutes à résumer les tenants et aboutissants de l’affaire, et le jury rend son verdict au bout d’un quart d’heure : tous les accusés sont déclarés coupables. Le lundi suivant, c’est au tour de deux journalistes jugés responsables de diffamation envers William Kent d’être condamnés à verser une amende de cinquante livres chacun. Les conspirateurs sont ramenés, le 22 novembre, pour entendre leur peine, mais le rendu de la sentence finale est retardé, dans l’espoir que les coupables trouvent un accord à l’amiable pour dédommager William Kent. Revenus, le 27 janvier 1763, sans avoir pu se mettre d’accord, ils sont emprisonnés à la prison de King's Bench jusqu’au 11 février. John Moore et Richard James sont admonestés avant d’être relâchés. Le lendemain, les autres sont condamnés[47] :

« La Cour jugeant que M. Kent, auquel les évènements ont causé un grave préjudice, doit recevoir une dédommagement par la punition des contrevenants, a différé le jugement final de sept à huit mois, dans l’espoir que toutes les parties pourront se réconcilier entre-temps. »

Par conséquent, le religieux et l’homme d’affaires (qui a rédigé les articles diffamatoires) ont accepté de payer une somme déterminée entre 500 et 600 livres pour acheter leur pardon, avant de recevoir leur congé du tribunal après une sévère réprimande. Le père est condamné à être pilorié à trois reprises – dont une fois au bout de Cock Lane – en un mois, les 16 mars, 28 mars et 7 avril 1763[48] ; la femme de Richard Parsons est condamnée à un an de prison ; Mary Frazer est condamnée à six mois de travaux forcés à Bridewell. Richard Parsons paraissant avoir perdu la tête le jour lors de son premier passage au pilori, l’exécution de cette partie de sa peine est reportée à un autre jour, pendant lequel, ainsi que l’autre jour de supplice, la foule se prend d’une telle compassion pour le condamné, qu’elle se cotise généreusement en sa faveur[49].

Clamant toujours son innocence, Richard Parsons est ensuite condamné à deux ans de prison[47].

Conséquences de l’affaire

Controverses religieuses

Croyances méthodistes

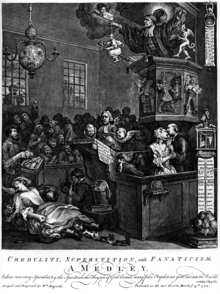

Dans l’illustration de William Hogarth Crédulité, superstition, et fanatisme, le fantôme de Cock Lane est représenté tout en haut du thermomètre, en train de frapper pour la fillette dans le lit. On voit un prêcheur méthodiste glisser une icône du fantôme dans le corset d’une jeune femme[50].

Dans l’illustration de William Hogarth Crédulité, superstition, et fanatisme, le fantôme de Cock Lane est représenté tout en haut du thermomètre, en train de frapper pour la fillette dans le lit. On voit un prêcheur méthodiste glisser une icône du fantôme dans le corset d’une jeune femme[50].

Le fantôme de Cock Lane a été, à l’époque, un foyer de controverses religieuses entre méthodistes et les anglicans orthodoxes. La plupart des religions, et particulièrement le christianisme, demandent de croire en une vie après la mort, et à chaque fois qu’un soi-disant « esprit » s’est prétendument manifesté dans le monde réel, cet évènement a été célébré comme l’affirmation de ces croyances[51].

Dans sa jeunesse, John Wesley avait été considérablement influencé par une « apparition » dans sa maison familiale. Il a transmis ses expériences par le biais du méthodisme, religion qu’il a fondée et qui a été régulièrement critiquée pour sa position sur la sorcellerie et la magie ; bien que présentant de nombreuses variantes, le méthodisme est généralement synonyme de croyance aux entités surnaturelles[52]. Certains des adeptes de cette religion ont donc donné plus de crédit à la réalité du fantôme de Cock Lane, que ceux de l’Église anglicane qui voyait en ces croyances des restes du passé catholique du pays. Cette controverse prend tout son sens dans l’histoire du fantôme de Cock Lane, puisque le pasteur John Moore est méthodiste (et défend la thèse fantomatique), tandis que le révérend Stephen Aldrich est anglican (et lutte contre cette superstition)[53]. Dans ses mémoires publiés en 1845, Horace Walpole, qui a assisté à une séance de spiritisme, accuse les méthodistes d’œuvrer activement à instaurer la croyance aux fantômes. Il y décrit notamment la présence constante du clergé méthodiste aux côtés d’Elizabeth Parsons, et laisse entendre que les méthodistes récompenseraient son père pour sa peine[54].

Impacts sur Samuel Johnson

Samuel Johnson, qui était connu pour la force de sa foi chrétienne, partageait les vues de l’auteur Joseph Glanvill, qui, dans son ouvrage de 1681 intitulé Saducismus Triumphatus, a fait part de sa préoccupation concernant les progrès de l’athéisme et du scepticisme, contre la religion et la croyance en la sorcellerie. Johnson, pour qui l’idée de néant était une idée effroyable, croyait en la survie de l’esprit après la mort ainsi que dans le fait que ces esprits peuvent protéger ou conseiller les vivants. Bien que l’auteur garde ses distances avec les méthodistes, plus crédules, il reconnaît que la preuve d’une vie après la mort est nécessaire au christianisme[55]. Il déclare, dans ses discussions avec son biographe James Boswell :

« Monsieur, je fais une distinction entre ce qu’un homme peut éprouver par la seule force de son imagination, et ce qu’il est impossible à l’imagination de produire. Ainsi, supposons que je pense que j’ai vu une forme, et que j’ai entendu une voix crier : « Johnson, vous êtes un homme très méchant, et à moins que vous ne vous repentiez, vous serez certainement puni » ; ma propre indignité est si profondément imprimée dans mon esprit que je pourrais m’imaginer que c’est ce que j’ai vu et entendu, et donc je ne devrais pas croire qu’une communication externe m’a été faite. Mais si une forme devait apparaître, et une voix me dire que tel homme est mort en un lieu déterminé, et à une heure déterminée, fait dont je n’avais aucune crainte, ni aucun moyen de savoir reconnaît les tenants et aboutissants, et que, avec toutes ces circonstances, le fait soit ensuite prouvé sans aucun doute, alors, je devrais, dans ce cas, être persuadé qu’une intelligence surnaturelle a bien communiqué avec moi[56]. »

Le rôle majeur de Johnson dans la révélation de la fraude du fantôme de Cock Lane n’empêcha pas le satiriste Charles Churchill de se moquer de son apparente crédulité, dans son ouvrage de 1762 intitulé Le Fantôme[57]. Charles Churchill, à qui le manque d’enthousiasme de Johnson pour ses écrits le blessait beaucoup, a utilisé la satire pour mettre en lumière une « tendance superstitieuse » chez Johnson par le biais du personnage de Pomposo, décrit comme les plus crédules des chercheurs de fantômes. Johnson n’a guère prêté attention à ces critiques, mais aurait par contre été contrarié lorsque Churchill se moqua à nouveau de lui en 1765 lors du retard pris par la sortie des Plays of William Shakespeare (1765)[58]. Plus globalement, la superstition devient l’objet de toutes les critiques.

Critiques de la superstition dans les arts et la littérature

Au début, la plupart des éditeurs ont beaucoup hésité à attaquer les personnes impliquées dans l’affaire du fantôme de Cock Lane, mais la satire de Churchill a été au nombre de celles d’un certain nombre de publications qui, après la révélation de la supercherie de Richard Parsons, ont marqué l’affaire de leur mépris. Les journalistes ont aussi cherché des preuves d’impostures passées et ils ont référencé d’anciennes publications comme le Discoverie of Witchcraft, publié par Reginald Scot en 1584[59]. Dès 1762, le fantôme est mentionné dans une œuvre anonyme intitulée Anti-Canidia: or, Superstition Detected and Exposed (1762, Anti-Canidie, ou la superstition décelée et découverte), qui cherchait à ridiculiser la crédulité des protagonistes de l’affaire du fantôme de Cock Lane. L’auteur a décrit son œuvre comme « une saillie de l’indignation suite au méprisable « miracle » de Cock Lane »[60]. Oliver Goldsmith, qui a publié, en février 1762, Le Mystère révélé, pourrait aussi être l’auteur d’une illustration satirique baptisée La Crédulité anglaise ou le fantôme invisible (1762). D’autres œuvres sur la superstition telles que The Orators (1762) de Samuel Foote sont rapidement publiées[22],[61]. Des poèmes satiriques comme Cock-lane Humbug (La Fumisterie de Cock Lane) voient le jour, ainsi que des pièces de théâtres : les plus connues sont intitulées The Drummer (Le Batteur) et The Haunted House (La Maison hantée)[62].

Illustration de William Hogarth représentant l’archevêque de Cantorbéry Thomas Secker derrière deux personnages au pilori : le fantôme de Cock Lane et John Wilkes[63].

Illustration de William Hogarth représentant l’archevêque de Cantorbéry Thomas Secker derrière deux personnages au pilori : le fantôme de Cock Lane et John Wilkes[63].

Le dramaturge David Garrick a dédicacé sa pièce The Farmer’s Return, couronnée d’un énorme succès, à l’artiste satirique William Hogarth, révélé au public par l’affaire du fantôme. L’histoire est celle d’un agriculteur qui, lors d’un voyage à Londres pour assister au couronnement du roi, amuse sa famille avec le récit de son entretien avec Mlle Fanny (ce nom reprenant celui de « Fanny la Gratteuse »). La comédie inverse les rôles traditionnels, avec un agriculteur sceptique se moquant de la crédulité des citadins[62],[64].

William Hogarth s’est livré à ses observations sur le scandale en incluant des références au fantôme de Cock Lane, dans Credulity, Superstition and Fanaticism (La Crédulité, la superstition et le fanatisme, 1762). L’illustration ne manque pas d’attaquer les pasteurs méthodistes, l’un d’entre eux étant montré en train de glisser un « fantôme » phallique dans le corsage d'une jeune femme. Hogarth a attaqué à nouveau les méthodistes dans The Times, Plate 2 (1762-1763), en plaçant une illustration de Thomas Secker (qui avait tenté d’intercéder en faveur des méthodistes) derrière le fantôme de Cock Lane au pilori, ce même pilori étant partagé par le politicien radical John Wilkes. Cette représentation a une double cible et sous-entend un lien entre la démagogie inhérente aux méthodistes et les partisans politiques de William Pitt l'Ancien[65],[66]. L’image a provoqué l’ire de l’évêque William Warburton qui, bien que critique virulent du méthodisme, a déclaré lors d’une allocution :

« J’ai vu la gravure du « fantôme » d’Hogarth. C’est un horrible mélange d’obscénité lubrique et d’impiété blasphématoire, qui me font détester l’artiste et perdre toute estime pour l’homme. L’aspect positif est que le public a de grandes chances de ne pas comprendre les pires idées que veut faire passer cette illustration[64]. »

Plus tard, au XIXe siècle, l’écrivain Charles Dickens, dont la nourrice Mary Weller lui a fait partager sa fascination pour les fantômes[67],[nb 3], fait référence au fantôme de Cock Lane dans plusieurs de ses ouvrages. Ainsi dans Nicholas Nickleby, l’un des principaux personnages est Mme Nickleby (qui tient le rôle comique du roman), qui prétend que son grand-père « est allé à l’école avec le fantôme de Cock Lane » et dit : « Je sais que le directeur de cette école qui est un Dissident, ce qui entre pour beaucoup dans le comportement fort abusif du fantôme de Cock Lane envers le clergé pendant son enfance »[69]. Dickens fait aussi brièvement mention du fantôme de Cock Lane dans deux de ses nouvelles, A Tale of Two Cities[70] et Dombey et fils[71].

Aux XXe et XXIe siècles, certains ouvrages continuent de citer l’histoire du fantôme londonien comme une référence en matière de superstition populaire[72],[73].

Notes et références

Notes

- Dans Grant 1965, l'auteur émet la théorie que le propriétaire a connaissance de la désapprobation de la famille de Fanny concernant sa relation amoureuse, et que c’est pour exprimer son mépris vis-à-vis de cette situation qu’il refuse de rembourser le prêt[5].

- William Kent comprend plus tard que l’auteur de ces accusations est un membre de la famille Lynes. La lettre est destinée à le mettre en difficulté.

- Bien qu’en 1983, Slater ait émis la théorie que Mary Weller n’a pas raconté d’histoires de fantômes à Dickens pendant son enfance[68].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cock Lane Ghost » (voir la liste des auteurs)

- Benedict 2002, p. 171

- Grant 1965, p. 6–7

- Grant 1965, p. 7–8

- Purchasing Power of British Pounds from 1264 to Present, measuringworth.com. Consulté le 15 septembre 2010

- Grant 1965, p. 10

- Grant 1965, p. 4–6

- Elizabeth Parsons (1749–1807), Oxford University Press, 2004. Consulté le 15 septembre 2010

- Grant 1965, p. 6

- Lang 1894, p. 164

- Chambers 2006, p. 39–40

- Grant 1965, p. 14–15

- Chambers 2006, p. 28

- Grant 1965, p. 12–13

- Grant 1965, p. 13–16

- Grant 1965, p. 16–17

- Grant 1965, p. 18–19

- Lang 1894, p. 165

- Grant 1965, p. 20–21

- Grant 1965, p. 23–25

- Benedict 2002, p. 172

- Hawkins 1883, p. 45

- Addington Bruce 1908, p. 81–101

- Grant 1965, p. 26–29

- Chambers 2006, p. 80–87

- Grant 1965, p. 30–32

- Grant 1965, p. 32–34

- Grant 1965, p. 34–36

- Grant 1965, p. 38–41

- Grant 1965, p. 43

- Grant 1965, p. 41–44

- Grant 1965, p. 44–45, 51–52

- Grant 1965, p. 54

- MacKay 1852, p. 232

- Westwood et Simpson 2005, p. 463–464

- Grant 1965, p. 55–56

- Grant 1965, p. 56–57

- Boswell et Malone 1791, p. 220–221

- Chambers 2006, p. 39–42

- Grant 1965, p. 73–76

- Grant 1965, p. 77

- Lang 1894, p. 169

- Goldsmith et Cunningham 1854, p. 364

- Grant 1965, p. 76–77

- Grant 1965, p. 77–78

- Grant 1965, p. 80

- Grant 1965, p. 110–112

- Grant 1965, p. 113–114

- Boucé 1988, p. 159

- Walpole et Le Marchant 1845, p. 148

- Cody 2005, p. 143–144

- Grant 1965, p. 60

- Davies 1999, p. 12–14

- Chambers 2006, p. 47–54, 87

- Walpole et Le Marchant 1845, p. 146–147

- Grant 1965, p. 60–63

- Boswell et Malone 1791, p. 219

- (en) , Churchill, Charles (1732–1764), Oxford University Press, 2006 [lire en ligne (page consultée le 17 septembre 2010)]

- Bate 1977, p. 352–353

- Grant 1965, p. 81–82

- (en) , Anti-Canidia: or, Superstition Detected and Exposed, Londres, Imprimé par R. et J. Dodsley à Pall-mall ; et vendu par J. Hinman à Pater-noster-Row, 1762

- Benedict 2002, p. 173

- Clery 1999, p. 14–16

- Dobson 2000, p. 300

- Paulson 1993, p. 366

- Paulson 1993, p. 392–393

- Walpole et Le Marchant 1845, p. 150

- Amerongen 1972, p. 218

- Slater 1983, p. 383

- Dickens 1838, p. 655

- Dickens 1859, p. 1

- Dickens 1867, p. 64

- Dompnier 1998, p. 60

- Capdecomme 1997, p. 133-135

Annexes

Bibliographie

- (en) H. Addington Bruce, Historic Ghosts and Ghost Hunters, USA, The Plimpton Press Norwood Mass., 1908 [lire en ligne]

- (en) J. B. Amerongen, Actor in Dickens : illustrated, New York, Ayer Publishing, 1972 (1re éd. 1926) (ISBN 0405082045) [lire en ligne]

- (en) Walter Jackson Bate, Samuel Johnson, Harcourt Brace Jovanovich, 1977 (ISBN 0151792607).

- (en) Barbara M. Benedict, Curiosity: A Cultural History of Early Modern Inquiry, Chicago, University of Chicago Press, 2002 (ISBN 0226042642) [lire en ligne]

- (en) James Boswell et Edmond Malone, The life of Samuel Johnson : Second, Printed by Henry Baldwin, for Charles Dilly, in the Poultry, 1791 [lire en ligne]

- (en) Paul Chambers, The Cock Lane Ghost: Murder, Sex and Haunting in Dr Johnson’s London, Stroud, Sutton, 2006 (ISBN 0750938692)

- (en) E. J. Clery, The Rise of Supernatural Fiction, 1762–1800 : illustrated, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 (ISBN 0521664586) [lire en ligne]

- (en) Lisa Forman Cody, Birthing the nation: sex, science, and the conception of eighteenth-century Britons : Illustrated, reprint, Oxford, Oxford University Press, 2005 (ISBN 0199268649) [lire en ligne]

- (en) Owen Davies, Witchcraft, magic and culture, 1736–1951 : illustrated, Manchester, Manchester University Press, 1999 (ISBN 071905656X) [lire en ligne]

- (en) Charles Dickens, Nicholas Nickleby, Philadelphia, University Library Association, 1838

- (en) Charles Dickens, A Tale of Two Cities, Chapman & Hall, 1859

- (en) Charles Dickens, Dombey and Son, Cambridge, University Press, Welsh, Bigalow & Co., 1867

- (en) Austin Dobson, William Hogarth, Boston, Adamant Media Corporation, 2000 (ISBN 1402184727) [lire en ligne]

- (en) Douglas Grant, The Cock Lane Ghost, London, Macmillan, 1965

- (en) Oliver Goldsmith et Peter Cunningham, The works of Oliver Goldsmith, London, J. Murray, 1854 [lire en ligne]

- (en) Edward Hawkins, Division I. Political and personal satires, vol. IV, London, British Museum trustees, 1883 [lire en ligne]

- (en) Andrew Lang, Cock Lane and Common-Sense, London, Longmans, Green and Co, 1894 (ISBN 1426463774) [lire en ligne]

- (en) Charles MacKay, Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, London, éditeurOffice of the National Illustrated Library, 1852 [lire en ligne]

- (en) Ronald Paulson, Hogarth : Art and Politics 1750–1764 : Illustrated, Cambridge, James Clarke & Co., 1993 (ISBN 0718828755) [lire en ligne]

- (en) Michael Slater, Dickens and women : illustrated, London, Stanford University Press, 1983 (ISBN 0804711801) [lire en ligne]

- Paul-Gabriel Boucé, La Contraintes et libertés dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle, La Sorbonne, 1988 (ISBN 2859441609) [lire en ligne (page consultée le 21 septembre 2010)]

- (en) Horace Walpole et Denis Le Marchant, Memoirs of the reign of King George the Third, London, Lea & Blanchard, 1845 [lire en ligne]

- (en) Jennifer Westwood et Jacqueline Simpson, The Lore of the Land : A Guide to England’s Legends from Spring-Heeled Jack to the Witches of Warboys, London, Penguin, 2005

- Bernard Dompnier, La Superstition à l’âge des Lumières, H.Champion, 1998 (ISBN 2852038501) [lire en ligne (page consultée le 20 septembre 2010)]

- Marie Capdecomme, La Vie des morts: enquête sur les fantômes d’hier et d’aujourd’hui, Imago, 1997 (ISBN 2911416023) [lire en ligne (page consultée le 20 septembre 2010)]

Lectures complémentaires conseillées

- , The Ghost, Londres, imprimé par l’auteur et vendu par William Flexney, 1762 [lire en ligne].

Liens externes

- (en) Sarah Bakewell, « Scratching Fanny - The Cock Lane Ghost », Fortean Times, septembre 2001 (sur le fantôme de Cock Lane)

- (en) Howard Pyle, « The Cock Lane ghost », Harper's Magazine, août 1983 (sur le fantôme de Cock Lane)

Wikimedia Foundation. 2010.