- Émotion

-

L'émotion (du latin motio « action de mouvoir, mouvement ») est le complexe d'une expérience psychophysiologique de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il interagit aux influences biochimiques (interne) et environnementaux (externe). Chez les humains, l'emotion inclut fondamentalement "un comportement physiologique, des comportements expressifs et une conscience"[1]. l'émotion est associée à l'humeur, tempérament, la personnalité et la disposition et la motivation. Le mot "émotion" provient du mot français "émouvoir". Il est basé sur le latin emovere, dont e- (variante de ex-) signifie "hors de" et movere signifie "mouvement"[2]. Le terme lié "motivation" est également dérivé du mot movere.

Une taxonomie non-définitive des émotions existe, à travers de nombreux autres taxonomies ont été proposées. Certains catégorisations incluent :

- émotions "cognitives" contre celles "non cognitives" ;

- émotions instinctives (des amygdales), contre les émotions cognitives (du cortex préfrontal).

Une distinction liée sont, entre l'émotion et les résultats d'émotions, principalement les expressions et les comportements émotionnels. Des individus agissent souvent de manières certaines résultant de leur état émotionnel, tels que les pleurs, le combat ou la fuite.

Sommaire

Définition générale

L'un des premiers traités sur les émotions est dû au philosophe René Descartes. Dans son traité Les Passions de l'âme, Descartes identifie six émotions primaires : l'admiration - ce qui équivaut à notre époque à la sidération, la stupéfaction, l'étonnement, la surprise, amour, la haine, le désir, la joie, la tristesse et toutes les autres en sont composées de quelques de ces six ou bien en sont des espèces.

Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a d'abord une manifestation interne et génère une réaction extérieure. Elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité. En cela, une émotion est différente d'une sensation, laquelle est la conséquence physique directe (relation à la température, à la texture...). La sensation est directement associée à la perception sensorielle. La sensation est par conséquent physique. Quant à la différence entre émotion et sentiment, celle-ci réside dans le fait que le sentiment ne présente pas une manifestation réactionnelle. Néanmoins, une accumulation de sentiments peut générer des états émotionnels.

L'émotion peut se définir comme une séquence de changements intervenant dans cinq systèmes organiques (cognitif, psychophysiologique, moteur, dénotationnel, moniteur), de manière interdépendante et synchronisée en réponse à l’évaluation de la pertinence d’un stimulus externe ou interne par rapport à un intérêt central pour l’organisme.

Difficulté de définition

La définition de toute entité psychologique représente habituellement des difficultés de taille, et le concept d’émotion est loin de faire exception à la règle. Un problème particulier dans la quête de la définition de l’émotion vient du fait que, souvent, les énoncés ne se rapportent qu’à un aspect de l’émotion. En effet, le concept d’émotion est utilisé de manière différente selon qu’il est envisagé en référence à l’aspect stimulus, à l’expérience subjective, à une phase d’un processus, à une variable intermédiaire ou à une réponse.

Un autre problème qui nuit aux progrès vers une meilleure précision dans la définition de l’émotion concerne le langage par lequel on l’exprime. En effet, le langage de tous les jours et le langage scientifique ne visent pas les mêmes objectifs. De plus, actuellement les avancées scientifiques dans ce domaine n’offrent pas de meilleure terminologie.

Certains auteurs ont fait remarquer qu’il peut être intéressant de ne pas avoir de définition trop stricte de « l’émotion », compte tenu du stade de développement dans ce domaine. Une définition précise aurait pour conséquence d’élever des frontières entre les phénomènes. On prendrait ainsi le risque d’exclure de l’analyse des aspects qui pourraient ultérieurement se révéler essentiels à la compréhension de l’ensemble du processus.

Émotions, perspective évolutionniste

Le courant évolutionniste, en psychologie des émotions, tire son origine des travaux de Charles Darwin et de la publication de son livre : The expression of the Emotions in Man and Animals en 1872 (Darwin 2001). Dans cet ouvrage, Darwin va poser les fondements de l’expression des émotions. Il va les décrire comme innées, universelles et communicatives.

Les émotions seraient un héritage de nos ancêtres. Pourquoi et comment les émotions se seraient-elles développées ?

Comme le rappellent Orians et Heerwagen (1992), à l’époque des chasseurs-cueilleurs, les Hommes devaient se déplacer constamment pour trouver de quoi se nourrir. Ces déplacements les confrontaient à des phénomènes inattendus (changements climatiques, prédateurs, par exemple) demandant une réponse adaptative rapide. Selon Tobby et Cosmides (1990), les émotions vont donc se développer en réponse à différents ensembles de situations récurrentes. À cela, l’on peut ajouter le premier principe de Darwin, permettant d’expliquer comment une réaction tout d’abord volontaire va, au fil des générations, devenir innée et réflexe.

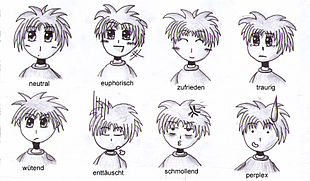

Une autre particularité des émotions est leur expression, faciale et vocale. Ici, nous n’aborderons que brièvement le chapitre des expressions faciales en laissant de côté celui des expressions vocales, bien que ce dernier soit aussi important (Scherer 1986). Dans un livre en hommage à Darwin (Ekman, 1973), les recherches présentées, portant sur les expressions faciales, confirment son hypothèse sur leur utilité communicative. Ekman dira même que : « l’expression faciale est le pivot de la communication entre hommes » (Rimé et Scherer, 1989). En effet, savoir lire sur le visage facilite nos relations sociales ; de même, une interprétation erronée d’une mimique faciale peut nous faire adopter un comportement mal adapté à la situation. Par exemple, chez les singes, lorsqu’un mâle dominant chasse un autre mâle et que ce dernier fait une grimace (expression de peur), le mâle dominant arrêtera de le chasser. À l’inverse, si le mâle dominant fait la même grimace, il s’attend à ce que le mâle subordonné vienne l’embarrasser. En ce sens, l’expression faciale permet d’informer l’individu de nos intentions mais également du comportement que l’on attend de lui.

Enfin, le dernier principe de Darwin va établir le lien entre émotion et système nerveux. Malheureusement, il ne restera que très descriptif sur le sujet et il faudra attendre la théorie du physiologiste Walter Cannon, dans les années 1920, pour remettre le système nerveux au centre des émotions (Cannon, 1927).

Théories psychologiques

L’émotion est une notion floue et elle est difficilement définissable (Alvarado et al., 2002). Elle présente la particularité d’être idiosyncrasique, c'est-à-dire particulière et propre à chaque individu (Picard, 2003). De ce fait, plusieurs définitions et rôles ont été donnés à l’émotion (Francois et al., 2001; O'Regan, 2003).

Déjà en 1879, Charles Darwin, fondateur de la théorie de l’évolution, la définit comme cette faculté d’adaptation et de survie de l’organisme vivant. Il la voit comme innée, universelle et communicative. D’un point de vue comportemental, l’émotion est perçue comme un « motivateur », une entité qui influence le choix d’un individu en réponse à un stimulus externe ou interne. D’un point de vue socioculturel, les sentiments sont cette réponse donnée à une interaction avec nous-mêmes et/ou avec les autres. Une émotion existe à la fois dans la dimension personnelle et sociale de l’individu. Elle serait cette capacité d’adaptation et de changement, ce lien qui forme nos relations et nous met en interaction avec l’autre. De récentes études en neurobiologie ont démontré que les émotions sont un mélange de plusieurs facteurs biochimiques, socioculturels et neurologiques (O'Regan, 2003). Elles se traduisent par des réactions spécifiques : motrices (tonus musculaire, tremblements...), comportementales (incapacité de bouger, agitation, fuite, agression...), et physiologiques (pâleur, rougissement, accélération du pouls, palpitations, sensation de Malaise...). Elles seraient à la base de nos réactions physiologiques et comportementales.

Au regard de ces définitions, le concept d’émotion apparaît comme polysémique. Il est, en effet, difficile de donner une définition claire et univoque de l’émotion. Cependant, les spécialistes s’accordent à dire que la pluralité des définitions de l’émotion n’altère en rien son rôle central dans toute analyse comportementale. Elle est en rapport étroit et permanent avec nos décisions et nos actions.

Les émotions agissent sur nos comportements quotidiens, sur nos choix et nos perceptions. Elles rendent la communication plus efficace et lui confèrent avec un haut niveau d’impact. En outre, les émotions jouent un rôle clé dans tous processus d’apprentissage en agissant sur la capacité de mémorisation de l’apprenant, sur sa rétention de l’information et sur son attention (Alvarado, 2002). Lors de l’acquisition des connaissances, les émotions agissent à différents niveaux sur l’esprit humain. De récentes études ont démontré que les émotions et la cognition sont intimement liés (Adam et al., 2005 ; Chaffar et al., 2006 ; Ahn et al., 2005). C’est pourquoi, il est difficile d’aborder l’aspect cognition sans faire référence aux émotions.

La théorie de William James & Carl Lange Choquart (1887) énonce une différenciation des émotions selon les modifications corporelles : à chaque émotion correspond telles modifications. La théorie de Cannon-Bard réfute cette théorie[3]. Selon cette théorie, c'est l'activation physiologique qui va déterminer l'émotion. L'émotion ici apparait donc avant qu'il y ait une évaluation cognitive. La théorie de Walter Cannon et Philip Bard (1929) explique que l'émotion est d'abord un phénomène cognitif. Nous ressentons l'émotion cérébralement avant d'en avoir les effets physiologiques et somatiques[4]. La théorie de Stanley Schachter et Jerome Singer (1975), elle, interprète une émotion en fonction des conditions environnementales. Les individus interprètent l'activation viscérale en fonction des stimuli de la situation environnementale et de leur état cognitif.

Théories dites "émotions de base"

Les émotions secondaires, la nostalgie par exemple, sont des mélanges des émotions de base. On parle également parfois d'émotions mixtes pour nommer les émotions secondaires. Par exemple, la honte est une émotion mixte, à la base un mélange de peur et de colère (bloqué ou retournée contre soi)[5].

Théories de l'évaluation cognitive

Selon les théories de l'évaluation cognitive, aussi appelées théories de l'appraisal, l'émotion est le fruit des évaluations cognitives que l’individu fait au sujet de l’événement, qu’il soit externe ou interne, ou de la situation, qui initie l’émotion.

Ces théories se distinguent des théories des émotions de base en ce qu’elles supposent des mécanismes de genèse communs à toutes les émotions. Cette approche suppose que, pour comprendre les émotions, il est tout d’abord nécessaire de comprendre les évaluations que l’individu fait au sujet des événements de son environnement. Une évaluation cognitive est définie comme un processus cognitif, rapide, automatique, inconscient, dont la fonction est d’évaluer les stimuli perçus sur la base de critères particuliers (Magda Arnold, 1960).

Le modèle des composantes proposé par Klaus Scherer (1984, 1988, 2001) fournit une définition précise de la nature des émotions. En effet, il définit une émotion comme une séquence de changements d’état intervenant dans cinq systèmes organiques de manière interdépendante et synchronisée en réponse à l’évaluation d’un stimulus externe, ou interne, par rapport à un intérêt central pour l’individu. Il propose de définir l'émotion comme une séquence de changements d’état intervenant dans cinq systèmes organiques : cognitif (activité du système nerveux central), psychophysiologique (réponses périphériques), motivationnel (tendance à répondre à l'événement), moteur (mouvement, expression faciale, vocalisation), sentiment subjectif.

La plupart des théories de l’émotion soutiennent l’idée que la nature spécifique de l’expérience émotionnelle dépend du résultat d’une évaluation d’un évènement en termes de significativité pour la survie et le bien être de l’individu. Dans la théorie de Scherer, le set de critères permettant d’évaluer l’évènement est appelé « stimulus evaluation checks (SEC’s) ». Suite au résultat de cette évaluation, il sera possible de prédire le type et l’intensité de l’émotion élicité par l’événement. Les SEC’s sont organisés autour de quatre objectifs principaux qui se subdivisent encore en objectifs secondaires. Les SEC’s majeurs correspondent aux types d’informations les plus importantes dont a besoin l’organisme pour avoir une réaction appropriée. Il s’agit de :

- Est-ce que cet évènement est pertinent pour moi ? Est-ce qu’il affecte directement ma personne ou mon groupe social ? (pertinence)

- Quelles sont les implications ou les conséquences de cet évènement et à quel point vont-elles affecter mon bien-être ou mes buts à court et long terme ? (implications)

- À quel point suis-je capable de faire face à ces conséquences ? (potentiel de coping)

- Quelle significativité a cet évènement par rapport à mes convictions personnelles ainsi que face aux normes et valeurs sociales ? (significativité normative)

L’évaluation de ces checks se fait toujours de manière subjective et qu’elle dépend donc des perceptions et des inférences que peut faire un individu d’une situation. De plus, comme déjà suggéré par Lazarus et Folkman (1984), l’évaluation n’a pas lieu qu’une seule fois, elle se répète dans un processus nommé réévaluation (« reappraisal ») qui permet de se réadapter progressivement à l’événement.

Contrairement aux théories des émotions discrètes, le modèle des composants ne se limite pas à un nombre restreint d’émotions (colère, joie, peur, tristesse, dégoût...). Au contraire, le processus émotionnel est considéré comme un pattern de fluctuations constantes de changements dans différents sous systèmes de l’organisme permettant de faire ressortir un très large spectre d’états émotionnels. Cependant, la théorie ne rejette pas le fait qu’il existe des patterns d’adaptation plus fréquents chez les organismes qui reflètent des résultats récurrent d’évaluation de l’environnement. Par exemple, des réactions comme le combat ou la fuite sont universelles et il n’est pas étonnant de constater que les émotions qui leur sont associées, la colère et la peur, se retrouvent chez toutes les espèces. Selon le modèle, il paraît très vraisemblable que d’une même combinaison de résultats aux checks d’évaluation l’on puisse aboutir à des patterns réguliers de changements d’états spécifiques. C’est pour cette raison que Scherer parle d’émotions modales pour décrire ces résultats prédominants aux SEC’s qui sont dus à des conditions de vie générales, des contraintes de l’organisation sociale et des similarités dans l’équipement génétique et que l’on retrouve donc dans presque tous les langages sous le terme d’une expression verbale courte, comme un simple mot. Cependant, l’avantage que possède les SEC’s est de pouvoir fournir un grand nombre de différents états émotionnels d’intensité différentes ce qui semble mieux correspondre aux ressentis des individus.

Théorie du système interruptif

Herbert Simon, prix nobel d'économie et spécialiste de la psychologie cognitive développe une théorie en 1967 du système interruptif de la décision linéaire. Il définit trois groupes de besoins en temps réel d'un individu :

- Besoins surgissant face à des évènements incertains (stimuli de bruits ou visuels soudains) qui pourraient signaler un danger

- Besoins physiologiques qui sont des stimuli internes par exemple la faim, la soif, l'épuisement

- Associations cognitives qui sont des stimuli forts provenant d'associations mnésiques, par exemple, le souvenir d'une peur.

Il a dit « Quand les hommes utilisent de l'information, ils consomment de l'attention. La fonction d'émotion est de contrôler l'attention ».

Références

- Myers, David G. (2004) "Theories of Emotion." Psychology: Seventh Edition, New York, NY: Worth Publishers, p. 500.

- (en) Emotional Competency discussion of emotion. Consulté le 22 février 2011

- . Théorie des émotions (1884 -1885).

- La théorie de Walter Cannon et Philip Bard (1929)

- Paul Ekman (1992)

Voir aussi

Articles connexes

- Acte gratuit

- Biais émotionnel

- Détecteur de mensonge

- Honte

- Humeur

- Intelligence émotionnelle

- Liste des concepts de la philosophie

- Narcolepsie (les émotions sont inductrices de l'un des symptômes appelé Cataplexie)

- Passion

- Sentiment

- Sociologie des émotions

- Travail émotionnel

Liens externes

- Le cerveau émotionnel, par Françoise Lotstra, neurologue. Consacré aux liens entre le cerveau et les émotions.

- Un dossier d'articles sur les émotions

- Site spécialisé sur la honte

- Vidéo sur Antonio Damasio, neurologue

- Guide des émotions

Bibliographie

- Le langage social des émotions. Études sur les rapports au corps et à la santé, (Fabrice Fernandez, Samuel Lézé, Hélène Marche), Anthropos-Economica, Coll. Sociologiques, Paris, 2008.

- The Psychology of emotions: The allure of human face, Freitas-Magalhaes. Oporto: University Fernando Pessoa Press.

- Les Émotions, Robert Dantzer, PUF, Coll. Que sais-je?, Paris, 2002

Wikimedia Foundation. 2010.