- Église catholique romaine en France

-

L'Église catholique de France désigne l'ensemble des membres de l'Église catholique romaine en France. On ne parle pas d'Église française car l'Église catholique étant indivisible, il n'existe pas d'Églises nationales, simplement des membres locaux d'une même Église. En France, le terme "romain" est rarement utilisé par cette confession qui se désigne simplement sous le nom d'Église catholique.

Comme partout où est implantée l'Église catholique, la France est découpée en évêchés (une centaine) à la tête desquels se trouvent les évêques. Ceux-ci traitent les questions qui se posent à eux au sein de la Conférence des évêques de France (CEF).

Cette Église a eu un rôle considérable dans l'histoire de France, tant sur le plan religieux que politique.

Aperçu général

Le catholicisme est en France la principale religion. Le christianisme est attesté en Gaule au IIe siècle après Jésus-Christ. Le premier souverain chrétien y fut le roi franc Clovis. Plus tard, le catholicisme fut décrété religion d'État. La France a le titre de « fille aînée de l'Église » et les rois de France étaient appelés « Rois Très chrétiens ». La ville française d'Avignon fut un temps le siège de la papauté, autorité suprême de l'Église catholique. Selon les époques, les autres religions, comme le protestantisme, ont été tolérées ou persécutées.

En 1801, Napoléon établit le Concordat, par lequel l'État subventionnait non seulement le catholicisme (reconnu comme la religion de la majorité des Français), mais aussi le judaïsme et les branches luthérienne et calviniste du protestantisme. Face à l'opposition croissante de groupes anticléricaux mécontents de l'influence de l'Église catholique dans l'éducation et la politique, la Troisième République prit une série de réformes qui réduisit cette influence, malgré la protestation de groupes cléricaux qui voulaient la maintenir (voir Ultramontanisme). En 1905, la loi sur la séparation des Églises et de l'État enleva leur statut spécial aux quatre religions d'État (sauf en Alsace-Lorraine, alors allemande) mais leur laissa l'utilisation gratuite des bâtiments cultuels dont elles avaient été dépossédées à la Révolution tout en en conservant l'usage.

Il n'y a pas d'autorité catholique unique en France ; les questions spécifiques au catholicisme en France sont traitées par la conférence des évêques de France (CEF). En souvenir de l'implantation paléochrétienne à Lyon, l'archevêque de Lyon a cependant une dignité spéciale et est encore appelé le Primat des Gaules.

La quasi-totalité des fidèles de l'Église catholique en France sont attachés à l'Église catholique romaine. Il existe quelques Églises indépendantes qui se réclament du catholicisme, telles que l'Église gallicane (fin du XIXe siècle) ou des implantations de la Fraternité Saint-Pie-X (XXe siècle).

Histoire

Première évangélisation, ou l'époque des missionnaires

Une légende prétend que Ponce Pilate est mort à Vienne au Ier siècle.

La légende faisant débarquer sainte Marthe, Marie Madeleine et d'autres (les saintes Maries de la mer, thème cher à Frédéric Mistral) en Provence semble être une invention datant du Moyen Âge.

La ville de Lyon fut évangélisée par Irénée de Lyon (140-202). Les chrétiens y furent persécutés en 177 : c'est le groupe des Martyrs de Lyon. La présence chrétienne en Gaule est d'ailleurs attestée à cette époque par les vestiges épigraphiques.

Saint Martin de Tours (né en 315 ou 336 à Sabria en Dacie, actuellement en Hongrie, mort à Tours en 397) évangélise les campagnes de la Gaule.

Le Moyen Âge et l'implantation des ordres religieux

La Renaissance et les guerres de religion

- le concile de Trente et la revendication gallicane,

La Contre-Réforme

Fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle

Le début du XXe siècle

- la Loi de séparation des Églises et de l'État en 1905,

- l'encyclique Vehementer Nos et les lois Briant en 1924.

Le déclin du catholicisme au XXe siècle en France

Le déclin du catholicisme en France s'accéléra brutalement au début de la décennie 1960[1], pour se poursuivre encore au début du XXIe siècle[2]. Durant la première moitié du XXe siècle, l'Église catholique jouissait encore d'une grande prégnance au sein de la société française; la pratique était élevée, les sacrements (baptêmes, mariages religieux) étaient pratiqués par plus de 85 % de la population, et les funérailles à l'église concernaient 90 % des sépultures. Les ordinations de prêtres étaient encore à un haut niveau : malgré une baisse qui suivit la loi de séparation, elles enregistreront par la suite un regain, avec un pic qui suivit la seconde guerre mondiale (1650 ordinations en 1949)

C'est au cours de la décennie 1960 que toutes les courbes amorcèrent une chute à la fois brutale et durable. Un faisceau de causes convergentes semblent avoir entrainé le reflux du catholicisme en France mais ne semble pas affecter aussi lourdement les autres confessions[2] :

- Accès aux fruits du progrès technique légitimant une pensée plus rationaliste

- Perte de crédibilité des structures où l'autorité jouit d'un rôle important

- Révolution sexuelle à la suite de mai 68 qui contesta le modèle de la sexualité exclusivement monogame, maritale et hétérosexuelle prônée par l'Église

- Révolution des loisirs qui mit le culte en concurrence avec d'autres propositions

- Scolarisation des adolescents en collège et en lycée, qui fit perdre à l'Église le contact direct qu'elle avait avec les jeunes, en particulier en milieu rural

- Mondialisation qui fit connaître aux Français d'autres religions et formes de pensée

- Possibilité juridique de choisir ses croyances

[réf. nécessaire]

Les Français se déclarant catholiques sont passés de 87 % de la population en 1972 à 64 % en 2009 (soit 41,5 millions) et les pratiquants de 20 % à 4,5 % dans le même temps[1]. Pendant le même laps de temps, les autres confessions et religions voient leur représentation légèrement augmenter au sein de la population française (confession musulmane en particulier), ainsi qu'augmente rapidement le nombre de gens se déclarant sans religion, passant de 21 % à 28 % entre 1987 et 2009[1].

Malgré ce déclin, le catholicisme reste encore présent dans la société française grâce aux associations familiales et diverses commissions, comités ou parlementaires catholiques, et garde un rôle dans le domaine politique, social et éthique. Les médias français accordent une large part à l'actualité catholique, notamment lors des déplacements du pape, des fêtes religieuses ou des débats sur la laïcité et les questions religieuses, qui restent des sujets sensibles malgré la séparation de l'Église et de l'État.

Enfin, depuis les années 1990, on constate une explosion du nombre de diacres, une augmentation sensible du nombre de baptêmes d'adultes, une plus grande participation aux rassemblements de jeunes, ainsi qu'aux divers pèlerinages nationaux, signe probable d'une implication différente des chrétiens à la vie de l'Église catholique.

Pastorale

En août 1980, une querelle divise la conférence des Évêques réunis à Lourdes, au sujet d'un nouveau livre d'accompagnement du catéchisme, Pierres Vivantes (ISBN 2-903619-07-7). Le cardinal Ratzinger intervient et demande à voir l'ouvrage. Il y a plusieurs aller-retours. Finalement l'ouvrage est présenté au pape Jean-Paul II par Mgr Vilnet, le président de la conférence, et celui-ci donne son accord et y appose sa signature après quelques modifications.

En mai 1991, le nouveau Catéchisme national pour adultes est publié par l'épiscopat français. Il a été un des ouvrages de base à la rédaction du Catéchisme de l'Église catholique publié en 1992 par le Vatican.

La déclaration de Mgr Claude Dagens devient la charte de l'Église catholique en France.

Statistiques

Selon les chiffres fournis en 2011 par l'Église catholique romaine en France[3] :

1980 1990 1995 2000 2005 2009 Évolution

1990-2009Baptêmes 559 521 472 130 424 829 400 327 349 075 316 286 - 33 % - dont baptêmes d'enfants de 0 à 7 ans

553 418 458 626 407 128 380 093 325 878 295 592 - 35,5 % - nombre de naissances en France

784 300 793 000 (1) 759 058 807 405 806 622 824 641 + 4 % - Nb. de baptêmes d'enfants / Nb. de naissances

71,1 % 57,8 % 53,6 % 47,0 % 40,4 % 35,8 % - 38 % - dont baptêmes des plus de 7 ans

6 103 13 504 17 701 20 961 23 197 20 694 + 53 % Confirmations - 91 281 85 649 62 003 49 516 45 037 - 50,7 % Mariages catholiques 184 540 147 196 125 847 122 580 97 432 77 664 - 47,2 % - unions civiles (2)

(dont mariages civils)

304 084 287 000 250 651 327 776

(305 500)332 073

(271 600)431 000

(256 000)+ 50,2 %

(- 10,8 %)- mariages catholiques / unions civiles

(/ mariages civils)

60,7 % 51,2 % 50,2 % 37,4 %

(40,1 %)29,3 %

(35,9 %)18 %

(30,3 %)- 65,8 %

(- 40,8 %)Prêtres présents en France 38 291 32 267 28 694 25 353 21 187 19 000 (3) - 41 % Diacres permanents ayant un ministère 43 589 1 051 1 499 1 960 2 335 + 296 % Moines et religieuses - - - 62 205 53 749 42 687 - (1) estimation (762 407 naissances en France métropolitaine + env. 30 000 dans les DOM).

(2) union civiles : mariages civils + PaCS.

Les PaCS dissous pour mariages sont comptabilisés, ce qui entraîne un double compte des unions concernées (entre 2007 et 2009, environ 10.000 PaCS ont été "transformés" en mariage chaque année).(3) estimation (19 640 prêtres en 2008).

Organisation actuelle

Diocèses

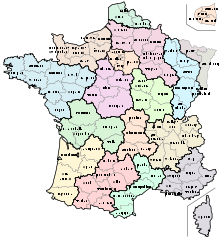

La France est divisée en 104 diocèses (93 diocèses territoriaux en métropole, correspondant généralement aux frontières des départements, 9 en outre mer, un diocèse aux armées, et un à la mission de France) Chaque diocèse est placé sous l'autorité d'un évêque qui jouit des pouvoirs les plus étendus : l'Église est diocésaine.

Les diocèses sont regroupés en 15 métropoles (de la taille d'une région), à la tête desquelles siège un archevêque. L'archevêque n'a pas d'autorité réelle sur ses évêques suffragants, mais il a un rôle de coordination pour toutes les questions qui réclament des réponses sur un territoire étendu. Les archevêchés les plus prestigieux voient généralement leur archevêque créé cardinal ; C'est le cas de Paris et Lyon (toujours) et de Bordeaux et Marseille (souvent).

Les diocèses sont subdivisés en doyennés, eux-mêmes subdivisés en paroisses, desservies par un curé (prêtre responsable). Jusqu'aux années 1990, la paroisse correspondait à la limite de la commune rurale ou du quartier urbain desservi par une église. Au milieu des années 1990, les diocèses ont entrepris un regroupement de paroisses, pour faire face à la pénurie de prêtres, si bien que la paroisse aujourd'hui correspond davantage aux limites géographiques du canton (on parle de paroisse "multi-clochers").

Pour pallier le petit nombre de prêtres, les laïcs sont de plus en plus nombreux à assurer des services dans les paroisses : catéchèse, préparation au mariage, accompagnement des funérailles, mais aussi finances, tenue des registres.

Aux côtés de ces branches principales de l'Église, peut co-exister celle de l'Opus Dei qui a sa propre hiérarchie grâce à son statut de prélature personnelle.

Mouvements de Jeunesse

- Scouts d'Europe

- Scouts unitaires de France

- Scouts et Guides de France

- JOC

- JEC

- JMJ, rencontres internationales biennales de jeunes catholiques

- L'organisation du catéchisme et des aumôneries

- MEJ, Mouvement eucharistique des jeunes

Organismes caritatifs

- Secours catholique

- CCFD-Terre Solidaire 1ère ONG française de développement

Mouvements interconfessionnels

Syndicalisme

Éducation

- Enseignement privé catholique

Organisations traditionalistes

Ordres religieux

Médias

- Presse écrite

- La Croix, quotidien

- Famille chrétienne, hebdomadaire

- La Vie, hebdomadaire

- France catholique, hebdomadaire

- l'ensemble des bulletins paroissiaux, hebdomadaires, mensuels...

- radios

- télévision

- KTO, chaîne de télévision

- Le Jour du Seigneur émission dominicale sur France 2

- Internet

- le site de la Conférence des évêques de France

- la section francophone du site du Vatican, comportant les textes officiels

Bibliographie

- Patrick Levaye, Géopolitique du Catholicisme, éd. Ellipses, 2007

- Danièle Hervieu-Léger, Catholicisme : la fin d'un monde, éd. Bayard, 2003, recension en ligne

- Denis Pelletier, La Crise catholique ; religion société, politique en France (1965-1978), éd. Payot, 2002 recension en ligne

- Cardinal Joseph Ratzinger, La foi chrétienne hier et aujourd'hui : Introduction au catholicisme, Paris, Cerf, 2000. ISBN 978-2-204-07952-5

Ressources statistiques

- Le catholicisme en France en 2009, Étude Ifop, juillet 2009, Étude Ifop, en ligne ([PDF])

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- La religion catholique en France au XVIIIesiècle

- Le portail officiel de la Liturgie catholique en France

Notes et références

- Le catholicisme en France en 2009, Étude Ifop, juillet 2009, Étude Ifop, en ligne

- Sylvia Zappi, Les catholiques de France, une population vieillissante, in Le Monde, 15/08/2009 en ligne

- (fr) http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/guide-de-l-eglise/statistiques-de-l-eglise/statistiques-de-l-eglise-catholique-en-france-guide-2011.html, consulté le 18 avril 2011

Wikimedia Foundation. 2010.