- Serpentin (fête)

-

Le serpentin est aujourd'hui une petite et fine bobine de papier, généralement de couleur, qu'on utilise au cours des fêtes, notamment le carnaval.

Il était jadis beaucoup plus large et plus long (50 à 200 mètres) et s'est aussi appelé spirale ou spirale-opéra.

On le jette en le déroulant brusquement. Il forme un couple festif avec le confetti.

En italien, il porte le nom de « stelle filante » : « étoiles filantes ».

Sommaire

Histoire du serpentin

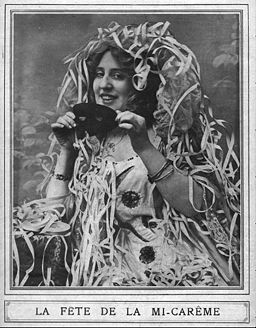

Durant la cavalcade de la Mi-Carême 1893, les serpentins géants s'emmêlent dans les arbres dénudés des Grands Boulevards parisiens[1].

Ticker-tape parade en l'honneur du candidat à la présidence Richard Nixon en 1960 à New York.

Les bandes de signaux morse usagées s'entrecroisent au dessus de João Goulart lors de la Ticker-tape parade en son honneur à New York le 5 avril 1962.

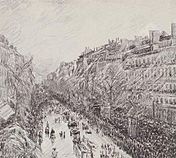

Le cortège de la Mi-Carême vu par Camille Pissaro. À l'origine du serpentin on trouve le ré-emploi festif de bandes de signaux morse en papier. Il s'agit certainement de fins de bobines inutilisables et destinées à la poubelle.

Le premier exemple connu de ce ré-emploi date du 28 octobre 1886. Spontané, il eu lieu à New York à l'occasion de l'inauguration de la statue de la Liberté. Le nom de ces bandes en anglais : Ticker tape, a donné Ticker-tape parade pour désigner ce genre de manifestation où on les lance, entières ou fragmentées, sur le défilé de personnes qu'on souhaite honorer[4].

En 1892, durant le Carnaval de Paris, un employé parisien du Télégraphe dont on ignore le nom imite l'exemple new-yorkais. Il travaille au bureau de poste de Paris 47. C'est le bureau de poste de la Bourse, à l'époque le plus important de Paris, ouvert jour et nuit et relié à la Bourse par un souterrain[5]. Le fait que cet employé travaille au télégraphe de ce bureau en relation avec la Bourse new-yorkaise explique sans doute la transmission de l'idée depuis les États-Unis. Les auteurs français qui parlent du début du serpentin, quant à eux, ignorent complètement l'exemple américain de 1886 et parlent d'une invention faite par un télégraphiste parisien resté anonyme.

La vogue du serpentin est aussitôt extraordinaire à Paris. L'emploi massif qui en est fait avec le confetti durant la période 1891-1914 des confetti et serpentins au Carnaval de Paris en fait une véritable épopée.

La fabrication des serpentins pour le Carnaval est réalisée à l'aide d'une machine spéciale qui est décrite ainsi en 1902 :

- « Pour les serpentins, on enroule le papier sur des disques de bois armés de couteaux circulaires convenablement espacés, et qui coupent le papier, au fur à mesure de son enroulement, en bandes de 1 centimètre de largeur sur une longueur de 200 mètres environ[6]. »

Les Parisiens en Carnaval les jettent par la fenêtre du haut des immeubles et depuis les trottoirs dans les arbres, les rendant tout « chevelus et multicolores ».

Un auteur, décrivant le Carnaval de Paris en 1893, parle des « arbres enguirlandés de rubans multicolores, banderoles de papier formant comme des traits d'union entre les maisons et la verdure, tandis que, dans le bas, se pressent des foules compactes saupoudrées de confetti[7] ».

À l'occasion de la Mi-Carême 1895, Georges Clemenceau décrit les boulevards parisiens envahi de confetti et serpentins : « assourdis d'un épais tapis de haute lisse aux pointillés multicolores, entre deux rangées d'arbres follement enrubannés, festonnés, pelotés de banderoles flottantes agitant au vent tous les rayons de lumière enchevêtrées à plaisir[8]. »

Une blanchisseuse qui vient de défiler sur son char à cette même fête s'exclame :

- « Est-ce assez joli tout de même ce truc des serpentins. Lancés d'un balcon à l'autre, ces rubans de toutes couleurs formaient au-dessus de nos têtes de gracieux arcs de triomphe et tous les arbres des boulevards disparaissant sous ces banderoles ressemblaient de loin aux arbres de Noël, ou à ces bouquets qu'en mon pays les jeunes gens accrochent aux fenêtres des jeunes filles aux premiers jours de mai[9] !... »

Parlant du Carnaval de Paris 1897, un journal parisien écrit[10] :

- « S'il faut en croire un marchand en gros, plus de deux cent mille serpentins ont été vendus dans la seule journée de dimanche.

- Deux cent mille serpentins à cinquante mètres de longueur en moyenne, cela fait dix mille kilomètres de longueur : de Paris à Madagascar.

- Les arbres des boulevards sont, d'ailleurs, tout chevelus et l'effet était des plus pittoresques de tous ces rubans multicolores enroulés autour des branches, flottant à la brise. »

Dès les années 1890, les autorités parisiennes pourchassent et interdisent l'emploi des serpentins durant le Carnaval de Paris. Le prétexte invoqué est que leur enlèvement, effectué à l'aide de crochets en fer, coûte cher et va endommager les bourgeons et faire mourir les arbres.

Témoin de cette politique, un journaliste parisien écrit à propos du Carnaval de Paris 1902[11] :

- « Un arrêté judicieux du préfet de police avait, on le sait, pour ménager les arbres... et les finances de la Ville, interdit le jet des serpentins. Il y a eu pourtant quelques fanatiques de ce jeu, qui ont ignoré les prescriptions préfectorales ou qui ont passé outre.

- Les délinquants, dont les noms étaient pris par les agents, ont été avisés hier matin d'avoir à enlever dans les vingt-quatre heures, et à leurs frais, les serpentins qu'ils avaient jetés, sans préjudice de la contravention et de l'amende qui viendra augmenter encore pour eux le prix du serpentin. »

De 1919 à 1932 et encore à diverses reprises par la suite, l'usage du serpentin est interdit à Paris. Le confetti subit le même sort, excepté une année. Son autorisation en 1922 relève probablement de la bienveillance du préfet de police Robert Leullier, qui mourut à son poste et ne connut que ce seul Carnaval durant l'exercice de sa fonction à Paris[12].

Le serpentin actuel, qu'on trouve à la vente, est beaucoup plus fin et court que celui des origines.

À ses tous débuts, le serpentin porta également le nom de « spirale » ou « spirale-opéra ».

Un gâteau, orné d'une spirale, porta jadis ce dernier nom.

En italien on nomme le serpentin stella filante : étoile filante.

En 2000, en hommage à l'inventeur du serpentin parisien, la Compagnie Carnavalesque Parisienne « Les Fumantes de Pantruche » organisa des expositions sur le Carnaval de Paris. Elles eurent lieu, au moment du Carnaval, dans quatre bureaux de poste parisiens dont le bureau de la Bourse héritier du bureau de Paris 47[5].

Notes

- L'Illustration, 18 mars 1893, page 212.

- Photo parue en couverture du magazine Le Soleil du Dimanche, 21 mars 1909.

- Extrait de Paris au hasard, texte de Georges Montorgueil, gravures et dessins de Auguste Lepère, Henri Béraldi éditeur, Paris 1895.

- De nos jours, aux Ticker-tape parades les débris d'annuaires remplacent les bandes qui ne sont plus fabriquées et utilisées.

- En 1892, le bureau de poste de Paris 47 se trouve à un autre emplacement que l'actuel bureau de poste de la Bourse qui en est l'héritier.

- Alcide Jollivet, Confetti et serpentins, Le Journal du dimanche, 16 février 1902, page 3, 1re colonne.

- Le Livre et l'image. Revue documentaire illustrée mensuelle, mars 1893, page 128.

- Georges Clemenceau, Le Grand Pan, pages 339-344, Paris Bibliothèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, éditeur, 1919 (la première édition est de 1896). Ce livre a été réédité par l'Imprimerie Nationale en 1995, avec une préface de Jean-Noël Jeanneney.

- Les Annales politiques et littéraires, revue populaire paraissant le dimanche, 24 mars 1895, page 181, article Les Échos de Paris.

- La Patrie, 2 mars 1897.

- Article « L'enlèvement des confetti », Le Petit Journal, 13 février 1902.

- Robert Leullier fut Préfet de police du 13 mai 1921 au 5 juillet 1922. On peut lire sa notice biographique sur le site de la Société Française d'Histoire de la Police.

Lien externe

- La Mi-Carême à Paris, aspect des boulevards. Photo prise par Paul Géniaux avant 1914, où on voit bien les serpentins géants accrochés aux balcons des immeubles.

Sources

- Bibliothèque historique de la ville de Paris, Dossiers Actualités Carnaval.

- Collections historiques de la préfecture de Police, Paris.

- Collection compléte du Journal illustré, archives Roger Viollet, Paris.

Articles connexes

- Portail des fêtes et des traditions

- Portail de Paris

Wikimedia Foundation. 2010.