- Maubourg

-

Château de Maubourg

Maubourg : entrée du château.Début construction XIIe siècle Fin construction XIXe siècle Destination initiale Défense et habitation Protection  Inscrit MH (2007, Les façades, la chapelle et la bibliothèque, chambre du marquis, chambre de la marquise et chambre de Lafayette, les vestiges de l'ancien château, la glacière et l'orangerie)

Inscrit MH (2007, Les façades, la chapelle et la bibliothèque, chambre du marquis, chambre de la marquise et chambre de Lafayette, les vestiges de l'ancien château, la glacière et l'orangerie)Coordonnées Pays  France

FranceRégion historique Velay Région Auvergne Département Haute-Loire Commune française Saint-Maurice-de-Lignon Géolocalisation sur la carte : [[Modèle:Géolocalisation/Haute-Loire]]

Géolocalisation sur la carte : France

modifier

Le domaine de Maubourg, à mi-chemin entre Saint-Étienne et Le Puy-en-Velay, sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon, est le berceau d'une importante baronnie diocésaine du Velay à partir du XVIe siècle, qui englobait également le château de La Tour et Sainte-Sigolène. L'importance du site tient, entre autres, à ce qu'il se situait sur une voie reliant Retournac sur les bords de la Loire à Saint-Pierre-de-Bœuf sur les rives du Rhône. "L'allée historique" qui mène à l'entrée principale du château est une infime partie de cette ancienne voie.

Il en reste un ensemble de parcs ("grand parc et petit parc") de 33 hectares, entouré d'un mur de pierres, qui comprennent plusieurs arbres remarquables, un hêtre de quatre siècles et deux chênes de plus de trois siècles. Le petit parc a été édifié sur les plans d'un paysagiste anglais du début du XIXe.

Les bâtiments consistent en une tour, vestige de l'ancien château[1], une glacière, construction assez rare dans cette partie de la France, une orangerie, édifiée au XVIIIe siècle par le Maréchal de la Tour-Maubourg et le château, composé de quatre bâtiments entourant une cour rectangulaire. Le château, la tour, la glacière, l'orangerie ainsi que la chapelle funéraire du cimetière de Saint-Maurice-de-Lignon ont été inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2007.

L'entrée d'honneur se trouve sur la façade ouest. À gauche se situe le grand escalier puis, dans l'aile nord, les pièces de service. À droite de l'entrée, des salles de réception : une antichambre, la salle à manger, une suite de trois salons, une grande pièce et la bibliothèque sur la façade est. Sur cette même façade est, après un passage vouté permettant l'accès à la cour intérieure, se trouve la chapelle.

À l'étage, au-dessus des salles de réception se trouve la chambre du marquis suivie par la chambre de Lafayette, des chambres d'apparat et des salons, et à l'angle de l'aile sud et de l'aile est, la chambre de la marquise. Les décors antérieurs aux transformations du XXe siècle menées par les Houillères de la Loire ne subsistent que dans la bibliothèque, la grande salle et la chapelle. On peut également admirer les cheminées et les parquets en orme ou en merisier[2],[3],[4].

Ce château a été édifié au début du XIXe siècle. L'ancien château, détruit sous la Révolution, se composait de trois tours (la plus ancienne devait remonter au XIe siècle) et de corps de bâtiments. Les générations qui s'y sont succédé recouvrent deux familles, les Malet pendant le Moyen Âge, puis les Faÿ, à partir du XVIe siècle.

pendant le Moyen Âge, puis les Faÿ, à partir du XVIe siècle. Rez-de-chaussée : on devine le grand escalier à gauche de l'entrée, face Ouest. À droite de l'entrée, un salon, la salle à manger en angle, une série de salons et dans l'angle Sud Est, la salle de billard. Sur la face Ouest, la bibliothèque, un passage puis la chapelle. Sur la face Nord, la cuisine et pièces à l'usage des domestiques

Rez-de-chaussée : on devine le grand escalier à gauche de l'entrée, face Ouest. À droite de l'entrée, un salon, la salle à manger en angle, une série de salons et dans l'angle Sud Est, la salle de billard. Sur la face Ouest, la bibliothèque, un passage puis la chapelle. Sur la face Nord, la cuisine et pièces à l'usage des domestiques

Premier étage : le grand escalier débouche sur un hall avec ensuite la chambre du marquis, la chambre de Lafayette, en angle, des chambres de réception et à l'angle Sud-Est, la chambre ronde de la marquise. Sur ce schéma, manquent toutefois deux cloisons dans les deux pièces adjacentes à cette chambre

Premier étage : le grand escalier débouche sur un hall avec ensuite la chambre du marquis, la chambre de Lafayette, en angle, des chambres de réception et à l'angle Sud-Est, la chambre ronde de la marquise. Sur ce schéma, manquent toutefois deux cloisons dans les deux pièces adjacentes à cette chambre

Des origines au XVIe siècle : le temps de la fondation

Nous disposons de peu d’information sur les origines du fief de Maubourg. Au XIe siècle, la famille Malet en rend hommage à l’évêque du Puy mais les origines du site sont beaucoup plus anciennes. Un membre de cette famille, Étienne Malet sera Abbé de La Chaise-Dieu de 1347 à 2010 puis évêque d’Elne en 1350 et 1351 et enfin de Tortose de 1351 à 1356.

En 1527, Marguerite, dernière descendante de la famille Malet, épouse Christophe de Faÿ, petit-fils d’un Chambellan du roi Charles VII. Telle est l'origine des Faÿ de la Tour-Maubourg (nom orthographié également Faÿ de Latour-Maubourg)

Les Faÿ constituent une très ancienne famille originaire des confins du Velay et du Vivarais ; certains de ses membres participeront à la 1re Croisade. La branche aînée s'éteint avec Philippa de Faÿ, mariée vers 1185 à Aymar de Poitiers, comte de Valentinois. Mais de nombreuses branches cadettes subsisteront[4],[5].

Arnaud de Faÿ, seigneur de Chapteuil épouse en 1320 l'héritière de Peyraud et sera le père de Guillaume, Seigneur de Chapteuil et de Peyraud, grand bailli du Vivarais et du Forez, maître d'hôtel du duc d'Anjou, tué à la bataille de Brignais en 1361. Ses descendants sont à l'origine des Faÿ-Peyraud et des Faÿ-Solignac. Arnaud aura un autre fils, Raymond, bisaïeul d'Artaud, Seigneur de Lherm et de Saint-Quentin, Chambellan du roi Charles VII. Artaud est à l'origine des Faÿ-Gerlande et des Faÿ de Latour-Maubourg[6].

Une vingtaine de Chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem sont également issus de la famille et beaucoup laisseront leur vie au cours de combats. Deux d'entre eux occuperont l’importante fonction de Grand Prieur d’Auvergne, Pons de Faÿ en 1309 et Raynaud de Faÿ de 1347 à 1351.

Quant à Marguerite, charitable, mais trop zélée aux yeux de son mari, une tradition longtemps orale rapporte l’événement suivant : Un matin de janvier, Marguerite sort de bonne heure porter des provisions à une famille nécessiteuse. Chemin faisant, elle se retrouve face à son mari, parti chasser. Interrogée sur ce qu'elle transporte sous son manteau, elle répond, troublée : "Oh, ce ne sont que quelques fleurs". À ce moment-là, une brassée de roses et de marguerites tombent au sol, embaumant l'air de leur parfum !

Un événement proche se retrouve dans la vie de Sainte Élisabeth de Hongrie. Marguerite aurait été enterrée sur les lieux du miracle. La chapelle, reconstruite au XIXe siècle, existe toujours, assez éloignée du château[2].

À la génération suivante, Jean de Faÿ de la Tour-Maubourg, Sénéchal du Velay et Maréchal Général des Logis de la cavalerie de France sous Charles IX organisera la défense de la ville du Puy-en-Velay contre les armées protestantes du Baron des Adrets. Son épouse, Marguerite du Peloux, lui donnera treize enfants

XVIIe siècle : l'Église et l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem

Par la suite, Maubourg recevra à plusieurs reprises la visite de Saint Jean François Régis, "une sainte amitié l'unissait aux la Tour Maubourg"[7]. Un des fils de la famille de Maubourg aurait par la suite bénéficié d’une guérison devant la tombe de Jean François Régis.

À la fin du XVIe siècle Jean de Faÿ est évêque de Poitiers de 1571 à 1577 et au début du XVIIe siècle, Paul Antoine de Faÿ de Peyraud est évêque, d'Uzès de 1621 à 1633. Deux autres membres de la famille (prénommés Guillaume et Nicolas) seront prieurs de Chamalières et un autre, Jean de Faÿ de la Tour-Maubourg, chevalier de Malte sera Grand Bailli de Lyon de 1644 à 1650. Deux membres d'une autre branche de la famille, Juste et Charles de Faÿ de Gerlande, chevaliers de Malte seront également Grand Bailli de Lyon, le premier de 1633 à 1644, le second de 1660 à 1666. En 1642, le Grand Bailli de Morée (Péloponèse), Jean de Faÿ de Peyraud (autre branche de la famille...) est tué dans un combat contre les Turcs.

Jean Hector de Faÿ de la Tour-Maubourg, dit « Le Commandeur de Latour » sera un des plus célèbres chevaliers de Malte de son époque. Commandeur de Chambéry et de Sète, il commande en 1667 un bataillon de 400 chevaliers de Malte au siège de Candie. Il en a laissé une citation manuscrite. Par la suite, il dirige les troupes de l'Ordre de Malte associées à celles de la République de Venise et des États pontificaux durant la guerre de Morée. Il sera tué dans un siège victorieux à Coron en 1685 ; il est enterré dans la cathédrale Saint-Jean Baptiste de La Valette. En 1462 un membre de la famille Faÿ, commandant les troupes de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, avait déjà été tué au cours d’un combat victorieux contre les Turcs en Morée, ce qui fera dire plus tard : « On se demandait ce qui était le plus fatal, la Morée à la famille de Faÿ ou la famille de Faÿ à la Morée[8] ».

XVIIIe siècle : la Guerre et la Cour

Dans la première moitié du XVIIIe siècle, trois frères vont marquer Maubourg. Jean Philibert de Faÿ de la Tour-Maubourg (1679 – 1759), également Chevalier de Malte et Général des Galères, Commandeur des Beugnets et de Montchamp. Il deviendra Grand Bailli de Lyon en 1749 et Grand Maréchal de l’Ordre de Malte peu avant sa mort[9].

Joseph de Faÿ de la Tour Maubourg. Commandeur de l’Ordre de Malte, sera chanoine-comte de Lyon en 1718 et Abbé de Beaulieu (diocèse du Mans) en 1747.

Jean Hector de Fay de La Tour-Maubourg (1684 - 1764), mènera une brillante carrière militaire[10]. En 1703, il lève un régiment d'infanterie avec ses propres ressources. En 1707, il est Colonel du régiment de Ponthieux. L'année suivante, pendant la guerre de Succession d’Espagne, il ouvre avec ses troupes la voie du col du Galibier et empêche le blocus de Briançon. Il participe à la soumission de Majorque en 1715. Inspecteur général de l’infanterie de 1718 à 1752, Lieutenant général en 1738. Il est employé à l’armée des Flandres sous les ordres du Maréchal de Noailles, puis à l’armée du Rhin sous les ordres du Prince de Conti. Il se distingue à la bataille de Ramillies et à la bataille de Rocourt (ou Raucoux) où il est blessé. Il garde la personne du Roi à la bataille de Lawfeld, commande, en 1747, la Flandre Hollandaise et sera Gouverneur de Saint-Malo en 1754.

Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit en 1748, il deviendra Maréchal de France en 1757.

Ce grand capitaine se double d’un homme d’affaires avisé. Il hérite de sa mère d'importantes terres en Bourgogne, qu'il accroîtra par des acquisitions : il est baron de Clessy, Seigneur de Chassy, d'Essanlès et autres lieux. Il fonde à Gueugnon des forges, sur une localisation qu’il baptise Villefay, du nom de sa famille. Les travaux d’installation, commencés en 1719 se prolongent jusqu’en 1740. Les Lettres Patentes l'autorisant à exploiter ces établissements sont signées par le Roi en 1724. Les forges forment un complexe industriel complet avec deux Hauts fourneaux et trois Feux de Forges. La production annuelle atteint 1 000 tonnes par an. Cet important établissement existe toujours et a fait la célébrité de Gueugnon. Jean Hector de la Tour-Maubourg y fondera également des foires, fréquentées jusqu’à la fin du XIXe siècle et créera un canal à partir de la rivière l'Arroux. Ce dernier projet donnera naissance à un long conflit avec les autres propriétaires terriens, mais il conduira, par la suite, à la création de chantiers navals le long de l'Arroux. Le Maréchal de la Tour-Maubourg va également contribuer considérablement à améliorer l'urbanisme de Gueugnon[11],[12]. Dans le Velay, Il rachètera l’importante baronnie de Dunières.

En premières noces, il épouse l'une des filles du maréchal de la Vieuville, en seconde la fille du maréchal Bazin de Bezons et en troisième, Agnès de Trudaine, fille du Prévôt des marchands de Paris. De ces unions, il n'aura que des filles. L'aînée épousera Charles de Faÿ, marquis de Gerlande, la seconde épousera le comte de Barbançon et héritera des forges de Gueugnon et des terres de Bourgogne. La dernière, mariée à François Charles de Montmorency-Luxembourg, Prince de Tingry, fils d'un Maréchal de France, décèdera sans enfant peu après son mariage.

À Paris, le Maréchal de la Tour-Maubourg résidera tout d'abord place Vendôme au numéro 10, puis rue de Varenne au numéro 59, dans un hôtel particulier (aujourd'hui détruit) qu'il fera modifier par l'architecte Jean-Baptiste Leroux. Par la suite, à la fin du XVIIIe siècle, la famille Faÿ de la Tour-Maubourg habite, à Paris, rue Saint-Dominique. À Maubourg, le Maréchal de la Tour Maubourg fera édifier l'orangerie.

À son décès, n'ayant pas d'héritier mâle, Maubourg passe alors aux mains d'une branche cadette des Faÿ de la Tour-Maubourg, les Seigneurs de Coïsse, qui relèveront le nom.

De la Révolution à la Restauration : le Temps des Soldats

De nouveau, trois frères vont marquer Maubourg et implanter la famille dans les milieux parisiens. L’aîné, Charles César de Fay de La Tour-Maubourg (1756 1831) joue un rôle politique important à l’époque de la Révolution. Colonel du Régiment du Soissonnais en 1789, il est élu Député de la noblesse du Velay aux États Généraux de 1789. Il est un des premiers députés à rejoindre le tiers état ; il participe aux débats sur l'annexion d'Avignon à la France[13].

Maréchal de camp, ami de La Fayette, il est ensuite envoyé comme Commissaire de l’Assemblée pour ramener la famille royale de Varenne à Paris. Son rôle, dans cette affaire, restera incompris de la reine Marie-Antoinette. Cependant, dans ses mémoires, Mme de Tourzel, témoin des faits, rend hommage à son dévouement envers la famille royale[14] .

Emprisonné avec La Fayette par les Autrichiens, il revient en France en 1798 et deviendra membre du Corps législatif en 1801, puis du Sénat Impérial en 1804 ainsi que Général de Division et Gouverneur militaire de Cherbourg en 1808. Il y fera effectuer d'importants travaux portuaires. Une attitude politique incertaine lors des Cent-Jours l’exclura de la Chambre des pairs jusqu’en 1819.

César de la Tour-Maubourg assumera la tâche de faire reconstruire Maubourg, détruit par un incendie sous la Terreur. Les demeures privées construites au début du XIXe siècle sont rares, bien des émigrés déserteront leurs terres ancestrales. César de la Tour-Maubourg participera également au financement des activités industrielles de Pierre Samuel du Pont de Nemours aux États-Unis.

Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, il sera nommé Commandeur de l’Ordre de la Légion d’Honneur par Napoléon Ier.

César de Faÿ de la Tour-Maubourg avait épousé Henriette Pinault de Ténelles, héritière d'un membre du Parlement de Douai. Ils auront une nombreuse descendance[8].

Le second des trois frères, Victor Marie Nicolas de Faÿ de la Tour-Maubourg, reste le membre le plus célèbre de la famille. Soldat à 14 ans, colonel en Égypte et aide de camp de Kléber, il est nommé Général de Brigade après la Bataille d'Austerlitz. Grand-croix de l’Ordre de la Réunion, il devient Général de Division et participe aux campagnes de Prusse et de Pologne. Envoyé en Espagne, il se distingue par sa hardiesse mais aussi par son intégrité et son humanité envers les populations. Blessé à plusieurs reprises, à Friedland entre autres, il participe à la campagne de Russie où il est chargé du Bataillon Sacré, composé uniquement d'officiers de cavalerie.

Il commande le 1er corps de cavalerie à Leipzig, la « bataille des Nations ». Il a une jambe arrachée par un boulet de canon. Alors qu’on le ramène, voyant son domestique pleurer, il lui dit : « Console-toi, mon ami, le mal n’est pas si grand pour toi… Après tout tu n’auras plus qu’une botte à cirer ». L’amputation est pratiquée par le célèbre chirurgien des armées impériales Dominique Larrey qui note dans ses mémoires : « Il (Victor de la Tour-Maubourg) reçut un boulet de petit calibre qui lui fracassa le genou droit, blessure grave qui nécessita l’amputation de la cuisse, réclamée par le blessé lui-même : je la pratiquai immédiatement sous le canon de l’ennemi. Elle fut faite en moins de trois minutes. » [15]

Profondément attaché à la monarchie, il se ralliera à Louis XVIII qui le comblera d’honneurs : Marquis en 1817, Grand-croix de la Légion d'honneur et de l’Ordre de Saint Louis et Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprit.

Pair de France, il occupera d’importantes fonctions sous la Restauration, Président du Comité de Cavalerie, Ambassadeur à Londres, Ministre de la Guerre et Ministre d'État dans le Cabinet du Duc Decazes et du Duc de Richelieu. Il sera ensuite Gouverneur des Invalides jusqu’en 1830. Refusant de reconnaître la Monarchie de Juillet, il suivra Charles X en exil et deviendra gouverneur du comte de Chambord.

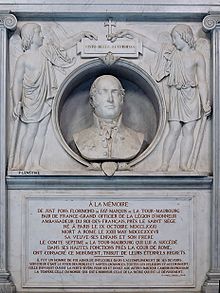

Victor de la Tour Maubourg

Victor de la Tour Maubourg

Personnage sévère, ce grand soldat était probablement plus à l’aise sur les champs de bataille que dans les salons. Le comte de Basterot, neveu du marquis César-Florimond de la Tour-Maubourg[16], raconte l’anecdote suivante : « Victor de la Tour-Maubourg se trouva invité à un repas où se firent les mêmes extravagances (vaisselle et cristaux brisés). Impassible tant qu’avait durée la scène de destruction, il se leva au moment où ces enragés de convives n’eurent plus rien à briser, mit un couteau entre ses dents, montant sur la table sans dire un mot, grimpa dans le lustre auquel personne n’avait pensé et s’étant mis à califourchon sur la partie la plus élevée, coupa la corde à laquelle était suspendu ce lustre… après quoi il se dépêtra comme il put, prit son sabre et son chapeau et, plus ou moins meurtri ou blessé, s’en alla sans proférer une parole »[8].Victor de la Tour-Maubourg défendra le régime monarchique de toutes ses forces ; sa jambe de bois jouait toutefois en sa faveur, faisant forte impression sur ses adversaires. Ce sens de la monarchie s’élèvera chez lui au-delà de l'intérêt personnel. Dans ses Mémoires, le comte d’Agoult rapporte que, Ministre de la Guerre, Victor de Fay de La Tour-Maubourg présenta à Louis XVIII un document visant à réduire le nombre des Maréchaux de France. Le Roi lui dit : « Je signe avec regret cette ordonnance car j’avais l’intention de vous nommer Maréchal». Le ministre avait fait son devoir, note le comte d’Agoult, il n’accèdera jamais à cette dignité suprême[17].

« Gloire sans nuage »[8], Victor de la Tour Maubourg semble avoir été particulièrement apprécié par ses contemporains. Wellington avait une haute opinion de lui et l'invita durant son ambassade à Londres[8], Chateaubriand, de son côté, note dans les Mémoires d’Outre-Tombe au Livre 21, Chapitre 6 : « J’ôte mon chapeau en passant devant lui, comme en passant devant l’honneur ».

Victor de la Tour-Maubourg donnera son nom à un grand boulevard parisien ainsi qu'à plusieurs casernes, dont une à Paris, près des Invalides, et une autre à Valence (Drôme), aujourd'hui Centre Universitaire Latour-Maubourg. Il a fait construire le château de Moyeux (La Chapelle-Rablais, Seine-et-Marne).

Il avait épousé une Hollandaise dont il n’aura pas d’enfant. Protestante, elle se convertit au catholicisme après son mariage. Le comte d’Agoult rapporte l'événement suivant : "Madame de Maubourg fut atteinte d’hydropisie à l'époque de la Restauration. L’archevêque de Paris lui parla du prince abbé de Hohenlohe qui jouissait dans l’Église d’une réputation de sainteté et s’offrit pour servir d’intermédiaire. L’abbé répondit qu’il célèbrerait pendant neuf jours la messe à l’intention de Madame de la Tour-Maubourg. Il indiquait l’heure pour qu’elle pût s’unir par la prière. Le neuvième jour, elle alla communier. À partir de ce moment-là, le mal cessa et elle recouvra toute sa santé !"[17]

Un portrait de Victor de la Tour-Maubourg et une gravure représentant César de la Tour-Maubourg sont conservés à la National Gallery de Londres. Victor de la Tour-Maubourg figure également sur le tableau "Sacre de Charles X à Reims", de François Gérard, tableau conservé au château de Versailles.

Le troisième frère, Juste-Charles de la Tour-Maubourg (1774 - 1824) épousera la fille aînée de la Fayette. De cette union naîtront trois filles. Un portrait de l'aînée, Clémentine, peint par Ary Scheffer, a été mis aux enchères par Christie's en 2010. La deuxième, Jenny, épousera le général Hector Perron de Saint-Martin, homme politique célèbre du royaume de Piémont. Parmi leur descendance actuelle figure la Reine Paola de Belgique[4]. La troisième épousera le baron de Brigode.

Monarchie de Juillet : le temps des diplomates

César de la Tour Maubourg aura sept enfants dont quatre fils. L'un d'eux sera tué dans les campagnes napoléoniennes, les autres mèneront de brillantes carrières dans l’armée et dans la diplomatie.

L’aîné, Just Florimond (1781–1837) commencera sa carrière comme Auditeur au Conseil d’État et secrétaire d’ambassade, ce qui ne l’empêchera pas de prendre les armes à la fin de l’Empire. Ambassadeur à Dresde puis à Constantinople de 1821 à 1823, il connaîtra un temps de disgrâce à l'époque du ministère du comte de Villèle. Mais avec la Monarchie de Juillet, il sera nommé ambassadeur à Rome, pair de France à titre héréditaire et Grand Officier de la Légion d’honneur[18]. Décédé à cinquante-six ans, il est enterré en l'église Saint-Louis des Français à Rome. Il avait épousé Caroline du Perron de Saint Martin, veuve et héritière fortunée du préfet Étienne Vincent[19]. Ils auront quatre enfants dont César Florimond, marquis de la Tour-Maubourg, dernier membre de la famille de Faÿ propriétaire du domaine.

Le second, Rodolphe (1787–1871), officier des campagnes de l’Empire sera jeune Général de Brigade en 1821, puis Général de Division sous la Monarchie de Juillet. Inspecteur général de Cavalerie, Grand Officier de la Légion d’honneur, il deviendra pair de France en 1845 et se retirera à partir de 1848 à Boissise-la-Bertrand, dans un château qu’il avait racheté à sa sœur, la comtesse Andréossy, veuve du général Antoine François Andréossy, membre de l'Académie des sciences.

Le troisième fils, Armand-Septime (1801 – 1845), Licencié ès droit, Maître des Requêtes au Conseil d’État, mènera une carrière de diplomate. Démissionnaire sous le ministère du Duc de Polignac, il deviendra ensuite ambassadeur à Naples, à Madrid puis à Rome, où il succédera à son frère[18]. Pair de France, il sera Commandeur de la Légion d’Honneur peu avant son décès. Un portrait de son épouse, Charlotte de Pange, peint par Théodore Chassériau, a été récemment acquis par le Metropolitan Museum of Art de New York.

Les fastes du Second Empire

Les derniers représentants des Faÿ à Maubourg seront César-Florimond de la Tour-Maubourg (1820 – 1886) et de son épouse Anne Mortier de Trévise (1824 – 1900).

Anne Mortier de Trévise est la petite fille d'un Maréchal de France du Premier Empire, Édouard Mortier, Duc de Trévise, Ministre de la Guerre du roi Louis-Philippe et Président du Conseil, tué dans l’attentat de Fieschi contre le roi. Elle est la fille de Napoléon Mortier deuxième Duc de Trévise, Sénateur du Second Empire, Grand Officier de la Légion d'honneur et d’Anne-Marie Leconte Stuart, elle-même fille d’un financier de Saint-Malo et d’une Écossaise[20]. Napoléon Mortier de Trévise fera reconstruire le château de Sceaux, en région parisienne.

En 1849, Anne Mortier de Trévise épouse donc César Florimond de Faÿ, marquis de la Tour-Maubourg, officier de cavalerie. « Par ma naissance, j’étais duchesse, par mon mariage je suis devenue marquise » aurait-elle dit à la fin de sa vie tout en ajoutant « je ne l’ai jamais regretté ». Il existe un portrait de chacun des deux époux peint par Winterhalter[21]. Le couple aura deux enfants peu après leur mariage, Juste né en 1850 et Nancy, en 1852.

Le Second Empire constitue la période la plus brillante de l’histoire de Maubourg. Le marquis et la marquise occupent des fonctions publiques importantes. Ancien officier des Hussards, César de la Tour Maubourg deviendra administrateur du chemin de fer Grand-Central. Conseiller Général de Fay-sur-Lignon (Haute-Loire), il est élu député le 29 février 1852 et sera réélu en 1857, en 1863 et en 1869. À la Cour, il occupe les fonctions de Capitaine des Chasses et de Chambellan Honoraire. Il prend activement part à la renaissance de la chasse à Cour voulue par Napoléon III[22].

Quant à ses positions en tant que député, elles auraient évolué d'une position strictement bonapartiste vers une tendance plus légitimiste. Ce serait aux légitimistes qu'il devrait sa réelection de 1869[23],[6]. Napoléon III le nommera officier de la Légion d’honneur en 1861. Le marquis de la Tour-Maubourg est représenté dans un tableau de Charles Parquet "Un rendez-vous de Vènerie de l'Empereur", conservé au château de Compiègnes et dans celui de Jean Léon Gerome : "Réception des ambassadeurs Siamois par l'Empereur Napoléon III au Palais de Fontainebleau en 1861" conservé au château de Versailles.

La marquise, après avoir sollicité les conseils du curé d’Ars, accepte la fonction de Dame du Palais de l’Impératrice Eugénie, fonction qu’elle remplira durant tout le Second Empire. Elle figure à l’extrême droite du célèbre tableau de Winterhalter, debout et tenant un chapeau de paille à la main[24].

À la Cour, les qualités du couple s’épanouissent avec discrétion et... réalisme, comme l’indiquent divers témoignages. La marquise consignait avec minutie les détails de la vie de la Cour dans des carnets. Elle y fait preuve de beaucoup de bon sens et d'une certaine simplicité. Les étalages de luxe, en particulier, ne lui conviennent pas : « On met les mêmes robes, non seulement plusieurs fois, mais plusieurs années aux Tuileries. L’impératrice donne l’exemple d’une grande simplicité… Si quelques folles se font faire des robes à mille ou quinze cents francs chez Worth, par douzaine, si des étrangères se transforment en poupées à trousseau… beaucoup de dames font faire leurs robes chez elles». Et la marquise de conclure « Celles qui sont de bonne foi savent que j’ai raison et les lamentations de dépenses m’ont toujours paru destinées à induire les maris en erreur pour mettre un peu d’argent de côté. »[25]

La marquise n'est pas dupe des artifices de la Cour, "ce tiroir plein d'ambitions"[25]. Avec lucidité, elle souligne que, si lors des repas, les places d’honneur à côté des souverains sont si recherchées c’est parce que « entre le sorbet et le pâté de foie gras, on confie volontiers à son souverain que l’on a un fils deuxième secrétaire depuis près d’un an, ou un père dont le Sénat a besoin… » [25] Un sens de l'humour mordant donne beaucoup de saveur à ses descriptions des bals des Tuileries : « Petit à petit l’espace se resserre devant les souverains ; les femmes de ministres et les princesses ont leurs robes froissées… nous voyons du haut de notre banc les couples trop nombreux qui tournent dans cinq mètres carrés… un éperon ou une garde d’épée accroche une robe et la victime tourne en déroulant 8 à 10 mètres de dentelles ; on voit des robes trop longues, des dames qui ont l’air d’être en robes de dessous, d’autres qui semblent avoir mis plusieurs robes l’une sur l’autre… Tout cela tourne, saute et glapit… »[25].

Dans son ouvrage sur l’impératrice Eugénie, Th René-Lafage considère la marquise comme la plus brillante et la plus spirituelle des dames de la Cour : « Eugénie aimait à l’avoir auprès d’elle. C’était, entre elles, des assauts de boutades, des feux roulants de reparties comiques. L’Impératrice, qui avait un sens particulier de la caricature trouvait en Mme de Latour-Maubourg un écho plein d’entrain. Que de moqueries discrètes, que d’espiègles portraits brossés à la diable, que de mots à l’emporte-pièce sortirent de leurs causeries. » [26]

La marquise apprécie fort peu la médisance, comme le conte Mme Carette : « (Une) dame… à un bal des Tuileries racontait la naissance mystérieuse d’un enfant en ajoutant les détails les plus précis et en nommant la jeune fille. Madame de Maubourg lui fit remarquer que de tels propos étaient graves et propres à perdre l’honneur d’une jeune fille. Elle lui demanda si elle était bien assurée de ce qu’elle avançait. - D’autant plus sûr que tout s’est passé il n’y a pas huit jours chez des amis à moi. - Cela m’étonne car voilà justement mademoiselle X qui danse, reprit la marquise et, sans se désemparer, elle alla répéter à l’impératrice ce qu’elle venait d’entendre. Quelques instants plus tard, un Chambellan prévenait la méchante langue, par ordre de la souveraine, que sa voiture était avancée » [27]

Le couple considère avec sérieux ses fonctions de représentations, fonctions qui nous semblent aujourd’hui bien désuètes. De grandes réceptions sont organisées dans ses diverses résidences, à Paris, à Glareins dans les Dombes, où le gibier foisonne, à Cannes et à Maubourg où le marquis fait aménager le grand parc et crée plusieurs étangs.

Napoléon III et l’Impératrice semblent apprécier cette présence discrète mais efficace. La marquise note, non sans fierté, que l’Impératrice a une photographie de ses enfants dans ses appartements. Napoléon III, de son côté, aurait séjourné au château de Glareins[28] (Ain). La marquise de Latour-Maubourg fait également partie des trois dames du Palais chargées de porter les "honneurs" du Prince Impérial lors de son baptême[29].

Une parente éloignée, la comtesse de Rochefort d’Ally, décède sans descendant[30]. Par son testament, elle institue Juste, le jeune fils, légataire universel . Il n’a pas vingt ans et le voilà déjà riche ! Mme Carette résume en une phrase la situation de cette famille sous le Second Empire : « Indépendants, bien nés, fortunés, leur vie fut pendant longtemps exempte de tout souci »[27],[31].

La « fin d'un Monde »

Arrive « l’année terrible », 1870. En janvier, la marquise perd son père et sa mère de la petite vérole. Recevant dans l’escalier des Tuileries le courrier lui annonçant la maladie de son père, elle confie à Mme Carette : « Jusqu’à présent tout chagrin m’a été épargné mais que me réserve l’avenir ? »[27]

L'avenir, lié à la guerre franco-prussienne, sera tragique. Juste de la Tour-Maubourg, âgé de vingt ans, s’engage dans l’armée française comme sous-lieutenant dans la Garde nationale mobile de la Haute-Loire. Dans une émouvante lettre écrite lors de son départ pour le front, il manifeste sa fierté d’aller défendre son pays, avant de poursuivre « Dieu et Notre Dame de la Salette, en laquelle j’ai mis toute ma confiance, me protègeront… ». Pourquoi cette dévotion à Notre Dame de la Salette ? Le comte de Basterot apporte un élément de réponse : enfant, Juste avait été guéri d’une péritonite à la suite d’un vœu de ses parents à Notre Dame de la Salette[8].

Bis repetita non placent… Le 24 novembre 1870, le régiment reçoit le baptême du feu. Juste de la Tour-Maubourg est tué d’une balle au-dessus du cœur.

Sa sœur, Nancy, épouse à Paris en 1873 un gentilhomme d’origine bretonne, Pierre de Kergorlay. En 1875, elle décède à Cannes en donnant naissance à un premier enfant mort-né[8].

Fortement affecté et souffrant d’une mobilité réduite à la suite d’une attaque, le marquis, géant de près de deux mètres, survivra jusqu’en 1886, sous les soins de son épouse. Il décèdera à Paris en 1886[3].

Devenue veuve, la marquise mènera une vie retirée mais toutefois active[3],[4], marquée par de nombreux voyages entre divers lieux, dont Paray-le-Monial qu’elle fréquente assidûment (le culte du Sacré Cœur est alors en plein essor)[3]. Elle restera très attachée à l’impératrice Eugénie qu’elle accompagnera dans plusieurs de ses déplacements et avec laquelle elle aura une abondante correspondance[32],[25].

Les qualités morales de la marquise se manifestent dans l’adversité avec la même constance que dans les fastes du Second Empire. Elle ne s’enferme pas dans la nostalgie du passé. Ses lectures de la presse et ses activités montrent que le temps présent constitue son principal centre d’intérêt. « Madame de la Tour-Maubourg était muette sur un passé qu’elle savait juger certainement… j’ai entendu quelques anecdotes en un simple mot, exprimant à peine son jugement, le soir en famille » précisera le Baron de Framond, châtelain de Maubourg après son décès[3].

Elle entreprend également des projets ambitieux, trait qui semble avoir caractérisé la famille à toutes les époques. Ainsi à Maubourg, elle fait entièrement réaménager la chapelle et la bibliothèque. Elle verse également une contribution importante pour faire reconstruire l’église de Saint-Maurice-de-Lignon.

La marquise n’hésite pas à intervenir sur le sujet alors délicat des rapports entre l’État et l’enseignement privé. Suite aux lois sur la laïcisation de l’enseignement, le maintien d’une mairie dans les locaux d’une école confessionnelle, en vigueur depuis plusieurs décennies à Saint Maurice, n’est plus possible. La marquise organise une série de transactions permettant de maintenir dans le village un enseignement primaire privé gratuit qu’elle finance de ses propres deniers tout en louant à la municipalité, pour une somme modique, un autre bâtiment à usage de mairie[3],[4]. Tout le monde est satisfait ; il est vrai que les largesses de la marquise sont de nature à contenter tous les partis !La marquise décède en 1900. Elle est enterrée avec son mari, ses enfants et divers membres de la famille, dont plus de dix chevaliers de Malte, dans une petite chapelle du cimetière de Saint Maurice de Lignon[33].

À la mort de la marquise, une page importante est tournée. Les biens des Faÿ de la Tour-Maubourg, dont elle avait hérité de son mari, passent à la dernière descendante de la famille Faÿ, de la branche des Faÿ-Solignac (filiation remontant au XIVe siècle), mariée au Baron de Framond. Le domaine sera ensuite vendu en 1937.

Le XXe siècle est une triste période pour Maubourg. La plupart des résidences de la famille vont être dispersées, voire détruites. Il ne reste rien de la résidence de Cannes, la magnifique "Villa des Iles", située sur la Croisette à proximité de l'actuel Hôtel Martinez (à Cannes, une rue porte toujours le nom de Latour-Maubourg). L'hôtel particulier de Paris, 12 rue de la Ville l’Evêque (la famille y est déjà installée dans les années 1830), subira le même sort. Maubourg passera aux mains des Houillères de la Loire qui transformeront le domaine en colonie de vacances pendant près de cinquante ans. Il a finalement été acheté par la Communauté des Communes du Pays des Sucs en 2004.

Malgré ces vicissitudes, le domaine de Maubourg reste un site remarquable. Les extérieurs du château ainsi que plusieurs pièces, à l'intérieur, la vieille tour, la glécière, l'orangerie et le mausolée du cimetière de Saint Maurice de Lignon sont inscrits au Supp)lément des Monuments Historiques. L'esthétique sèvère du château souffre, certes, d’une toiture trop hâtivement restaurée. Pourtant l’ensemble possède beaucoup de charme. Rien n’est plus agréable qu’une promenade dans les allées du domaine et les pièces du château, bien qu’ayant également perdu de leur lustre, restent des lieux touchants à visiter.

Annexes

Bibliographie

- AGOULT Charles d' : Mémoires, Le Mercure de France, 2001

- ANCEAU Eric : Les Députés du Second Empire, éd. H Champion, 2000

- BASTEROT Florimond-Jacques de : Souvenir d’Enfance et de Jeunesse, Imprimerie Lahure, 1896.

- BERTHOLET Christian : Contribution à l’Histoire des Derniers Faÿ de la Tour Maubourg, Per Lou Chamis, hors-série no 3, décembre 1983.

- BURLION Emmanuel : Portraits de F-X Winterhalter ou Notice historique sur les personnages peints par Franz - Xaver Winterhalter, E. Burlion Éditions, 2007.

- CARETTE Mme :

- Souvenirs Intimes des Tuileries, Ollendorf, 1889, Tome 1

- Suppléments aux Souvenirs Intimes des Tuileries.

- CHARREYRE A. : Inventaire des Meubles et titres de Jean-Hector de Faÿ, marquis de La Tour Maubourg Maréchal de France, Imprimerie Freydier, Le Puy, 1879

- CHASSAING Augustin : Cartulaire des Hospitaliers du Velay, Le Puy, 1888

- CHATEAUBRIAND François-René de F. R. de Chateaubriand : Mémoires d’Outre Tombe.

- DUMOLIN R. : Dictionnaire biographique des officiers généraux de Haute-Loire Le Puy, 1851

- FRIGNET DESPREAUX : Le Maréchal Mortier duc de Trévise, Paris, Berger-Levrault, 1918.

- GUITTON Georges s.j. : Saint Jean François Régis, Éditions Spes, Paris, 1937.

- IMBERT de SAINT-ARMAND Arthur-Léon: La Cour du second Empire (1856-1858).

- JOUBERT Gaston : Dictionnaire Biographique de la Haute-Loire "Per Lou Chamis", 1982, rééd.

- LAHAYE Pierre :

- Jean-Hector de Fay de la Tour-Maubourg, Maréchal de France, Les Amis du Dardon, Gueugnon 2003.

- Les Forges de Villefay, Volume 1 : Période Maubourg et Volume 2 : Période Barbançon, Les Amis du Dardon, Gueugnon 2004 et 2005.

- LARREAY Dominique D. Larrey : Mémoires de Chirurgie Militaire et Campagnes. Tallandier 2004, rééd.

- MAZON Charles-Albin. : Voyage Fantaisiste et Sérieux à travers l'Ardèche et la Loire 1894, rééd. Simone Sudre 1983.

- MONNIER A. : Dictionnaire Biographique du Conseil d'État, Paris, Fayard, 2004

- MOSNIER H. : Légion d’Honneur : Les Légionnaires de Haute-Loire Le Puy, 1895.

- NOMAZY René de : Maubourg, Éditions des Houillères de la Loire, 1956

- PREVOST M., ROMAN d'AMAT, TRIBOUT de MOREMBERT H., LOBIES J.-P. : Dictionnaire de Biographie française, Librairie Letouzey et Ané, Paris 2000, Fascicule CXIII.

- RENE-LAFARGE Th.: L’Impératrice Eugénie et ses femmes, Hachette

- RIVER A. : La Vie Politique en Haute-Loire de 1815 à 1974, Édition des Cahiers de la Haute-Loire, 1979.

- ROBERT A. et COUGNY G. : Dictionnaire des Parlementaires Français, Paris, 1889

- ROQUE L. de la : Catalogue Historique des Généraux, Paris, Desaide, 1896

- TOURZEL Mme de : Mémoires, Le Mercure de France, 1986.

- Anonymes :

- Nouvelle Biographie Générale, Tome 29, Didot 1859.

- Dictionnaire des Constituants, Paris, Universitas, 1991.

- Gueugnon et son Canton, Maison du Pays et Canton de Gueugnon, 1995.

- Il était une fois Maubourg Association des Amis du Domaine de Maubourg, 2006

Liens internes

- Eugénie de Montijo

- Napoléon Mortier de Trévise

- Hector Perron de Saint-Martin

- Antoine François Andréossy

- Romain-Joseph de Brigode-Kemlandt

- Liste historique des marquisats de France

- Prieuré et commanderie hospitalière

Liens externes

- Bienvenue au château de Maubourg sur www.lesamisdemaubourg.fr. Consulté le 13 novembre 2011 ;

- Général de Cossé-Brissac : Détails d’Etiquette : La vie à la Cour de Napoléon III , Conférence publiée dans la Revue du Souvenir Napoléonien, 1977

- Château de Frouard

- Château de Glareins

- Notice no PA43000055, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

Notes et références

- A. Charreyre, Inventaire des meubles et titres de Jean-Hector de Faÿ, marquis de La Tour Maubourg Maréchal de France. L'auteur reprend un inventaire minutieux de l'ancien château de Maubourg. Ce dernier, selon l'inventaire, se caractérisait par un mobilier et une décoration assez simples, la présence de tapisseries et de nombreux tableaux, principalement des portraits de divers membres de la famille de Faÿ et de parents; il y aurait eu plus de 60 tableaux.

- R. de Nomazy : Maubourg.

- Ch. Bertholet : Contribution à l’Histoire des Derniers Faÿ de la Tour Maubourg.

- Il était une fois Maubourg, Association des Amis du Domaine de Maubourg, 2006

- C.A. Mazon : Voyage Fantaisiste et Sérieux à travers l'Ardèche et la Loire

- M. Prevost , Roman d'Amat, H. Tribout de Morembert, J.-P. Lobies : Dictionnaire de Biographie française

- G. Guitton : Saint Jean François Régis, p. 448.

- F. J. de Basterot : Souvenir d’Enfance et de Jeunesse

- C'est qu'indiquent plusieurs sources, mais, de leur côté, Les archives de l'ancien château, présentées par A Charreyre , affirment que la bulle de Grand-Croix et Grand Maréchal de l'Ordre de Malte de Jean-Philibert de la Tour-Maubourg date du 17 juin 1734.

- Selon P. Lahaye, le Maréchal de la Tour-maubourg serait né en 1681 ou 1682 (cf. P. Lahaye : Jean-Hector de Fay de la Tour-Maubourg, Maréchal de france)

- P. Lahaye : Jean-Hector de Fay de la Tour-Maubourg, Maréchal de france

P. Lahaye : Les Forges de Villefay, Volume 1 : Période Maubourg et Volume 2 : Période Barbançon - Gueugnon et son Canton

- Dictionnaire des Constituants

- Mme de Tourzel : Mémoires

- D. Larrey : Mémoires de Chirurgie Militaire et Campagnes

- Le comte de Basterot possédait des ancêtres irlandais ; il jouera un rôle important dans la renaissance de la littérature irlandaise à la fin du XIXe siècle.

- Ch. d’Agoult : Mémoires

- A. Monnier : Dictionnaire Biographique du Conseil d'État

- Dans ses mémoires, le comte de Basterot note qu'elle avait hérité de la moitié de la fortune de son premier mari qui percevait 150 000 Francs de rentes annuelles, somme considérable pour l'époque. Cf. F. J. de Basterot : Souvenir d’Enfance et de Jeunesse

- Pour une brève présentation de la famille du maréchal Mortier de Trévise, cf. Frignet Despréaux, Le Maréchal Mortier duc de Trévise, Paris, Berger-Levrault, 3 volumes, 1918

- Ces deux tableaux ne sont toutefois pas mentionnés dans l'étude d'Emmanuel Burlion sur les portraits peints par Winterhlater.

- E. Anceau : Les Députés du Second Empire

- A. Robert et G. Cougny : Dictionnaire des Parlementaires Français

- Cf. Eugénie de Montijo

- Général de Cossé-Brissac : Détails d’Etiquette : La vie à la Cour de Napoléon III

- Th. René-Lafarge : L’Impératrice Eugénie et ses femmes. C'est le seul témoignage qui ne met pas en relief la rigueur morale de la marquise ; mais contrairement à Madame Carette, l'auteur ne fut pas un témoin direct de la Cour du Second Empire et l'ouvrage n'est pas exempt d'erreurs (l'auteur note, par exemple, que la marquise a terminé ses jours dans un couvent)

- Mme Carette : Souvenirs intimes des Tuileries, 1er Volume

- Château de Glareins

- La marquise de Latour-Maubourg porte la salière, la comtesse de Montebello le cierge et la baronne de Malaret, fille de la célèbre comtesse de Ségur, le chrémeau. Les honneurs du parrain et de la marraine sont portés par la comtesse de Labédoyère (le bassin), la comtesse de Rayneval (l'aiguière) et Madame de Saulcy (la serviette. Sur ces détails, cf. Arthur-Léon Imbert de Saint-Armand, La Cour du second Empire (1856-1858), p. 79.

- Château de Frouard

- Lors de sa 1ère élection comme Conseiller Général, en 1852, les revenus annuels du Marquis s'élèvent à 120 000 Francs, cf. A. Rivet, La Vie Politique en Haute Loire de 1815 à 1974, p. 404

- Mme Carette : Compléments aux Souvenirs Intimes

- Selon René de Nomazy, cet édifice aurait été construit sur les plans du célèbre architecte lyonnais Pierre Bossan, architecte de la basilique de Fourvière, des églises de La Louvesc, d'Ars... Christian Bertholet note au'aucun nom n'est indiqué sur le bâtiment et un document des archives de Glareins donne comme nom d'architecte "Carra".

Catégories :- Article à scinder

- Prieuré et commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

- Château de la Haute-Loire

- Famille de Faÿ

Wikimedia Foundation. 2010.