- Maisons basques

-

Maison basque

La maison basque ou etxe est, tout comme la maison béarnaise, la pierre angulaire de la vie sociale traditionnelle du Pays basque français (Iparalde). Elle était transmise, ainsi que toutes ses dépendances, à l'ainé de la famille.

Sommaire

Étymologie

D’après Caro Baroja, le mot etxe apparaît dès le XIIe siècle dans le « Guide du pèlerin de Compostelle ». Dans de vieux documents navarrais, on trouve les formes : Echeverri, Echerry, Echarry et au Moyen Âge : Echagüe, Echano, Echarri ainsi que Esceverrianensis pour « d’Etcheverria ». Le mot eche se trouve dans des toponymes alavais du XIe siècle (un document de 1025, provenant de San Millán, cite deux Essavarri dans le district de Gamboa) [1] Rappelons enfin que le prénom « Xavier » (Xabier) dérive du mot basque exaberri (maison neuve, équivalent basque de Cazenave ou Casanova).

La maison en Iparalde

Au Pays basque, les maisons varient selon les vallées, selon les aires géographiques... Les maisons traditionnelles dans la campagne basque reprennent un plan assez courant, celles-ci servant à accueillir les hommes et leurs bêtes sous le même toit.

Du fait de sa construction initiale, par additions de poteaux et de fermes, et de la nature des sols, la maison basque n'a pas de cave et elle est posée, sans fondation, sur le sol.

La maison basque a été conçue dans un premier temps par les charpentiers (mahisturu), sur la base d'une infrastructure conçue autour de fermes en bois. L'extérieur est reconnaissable par ses pans de bois. À l'intérieur, les supports verticaux espacés de plusieurs mètres partent d'un seul bois du sol jusqu'à la charpente ("maisons de bois longs"). Par la suite, la pierre a été employée comme support de base, le bois étant relégué au premier niveau (ou grenier) * ou seulement pour la charpente. Les maçons (hargin) ont ainsi pris la place des charpentiers dans la conception des habitations. Cette évolution a été favorisée par une situation économique plus favorable, permettant à la population de financer un matériau plus coûteux, et par le risque d'incendie que couraient les anciennes bâtisses.

Rares sont les maisons que l'on peut voir actuellement qui datent d'avant la fin du XVIe siècle. Le pays ruiné par les guerres de religion se redresse sous Henri IV et semble frappé d'une frénésie de construction : d'après un procès-verbal dressé par les soins de la sénéchaussée de Bayonne et enregistré à la Trésorerie Générale de Bordeaux le 25 mai 1608, il est dit qu'en Labourd, les maisons grandes, moyennes et autres, bâties depuis trente ans sont au nombre de 3 500.[2]

La maison labourdine

Son orientation traditionnelle est est-ouest, avec l’entrée à l’est, pour se protéger des vents chargés de pluie provenant de l'océan à l’ouest.

Elle est constituée d’un bloc rectangulaire, parallélépipède long, étroit et haut, qui évolue en fonction des reconversions (agriculture vers l’élevage intensif par exemple) ou de l’agrandissement de la famille (donnant ainsi l’aspect dissymétrique final si caractéristique (cf. photo P2), souvent constaté en Labourd, qui est donc une résultante de transformations de la maison et non un plan type initial), surmonté d’une toiture à deux versants en pente douce bien que le climat soit pluvieux (les tuiles canal n’ont ni trou, ni rebord permettant de les accrocher. De plus la faible pente offre moins de prise au vent), de faîtage parallèle au grand côté, débordant beaucoup à l’est et peu ou pas à l’ouest.

Chacune des quatre façades est traitée différemment des trois autres en raison de leur adaptation aux conditions climatiques :

- La façade est, largement percée avec son porche caractéristique (lorio), est entourée de trois murs en maçonnerie. Elle est particulièrement soignée. La porte d’entrée est en général très travaillée, le linteau (atalarri) donnant des informations sur les propriétaires (cf. photo P3). Il a également souvent une fonction religieuse, le soleil étant assimilé à l’œil de Dieu (iguzki : le soleil levant ou l’œil de Dieu, l'une des deux filles de Mari, la terre, à côté d' ilarguia, la lune ou le visage de Dieu - cf. photo P4 - ce détail se retrouve dans tout le Pays basque). Sont ainsi accrochées à l’entrée de la maison diverses plantes représentant le soleil (fleurs de carde) et préservant de la foudre (tximista kontra - on dispose également des tuiles en forme de croix, sur le toit de la maison). Le coq, gravé sur un linteau, annonciateur du soleil levant (eguzkiari begira), traduit la même croyance.

- Le pignon ouest est aveugle et peut remonter au-dessus du toit, à proximité de l’océan.

- Le mur latéral nord est percé d’ouvertures petites et peu nombreuses éclairant ou desservant les zones d’intérêt secondaire.

- La façade sud est plus largement ouverte pour profiter du soleil tout en s’en protégeant par l’intermédiaire de l’avant toit.

Le lorio, caractéristique de la maison labourdine, provient de l’agrandissement du surplomb de l’encorbellement qui fournissait un abri pour dépouiller le maïs. Il fournissait un abri devant l’entrée (aire de dépôt pour les marchandises ou de repos et d’attente pour les mulets à l’arrêt) et pouvait être utilisé pour les assemblées de village. Il est souvent surmonté d’un linteau de bois, en général d’une seule pièce, sa portée étant alors limitée à 7 ou 8 m.

La charpente (zuralde) en chêne est très robuste, est conçue pour résister à la pluie et aux vents violents. Des prises d’air latérales, ressortant sur la façade orientale lui assurent, ainsi qu’aux combles, une très bonne aération (utiles pour garder le fenil - seilharu - sain et pour le séchage des jambons, les minuscules ouvertures en forme de triangle ne sont donc en rien destinées aux pigeons). Elle est bâtie pour supporter la lourde couverture en tuiles canal rouge clair. Les cheminées massives et simples sont généralement disposées au nord, évitant ainsi de devoir dépasser le faîtage pour des raisons de tirage.

Les fenêtres les plus exposées sont souvent surmontées d’un rejet d’eau de ruissellement constitué à l’origine d’une simple dalle de grès fichée horizontalement dans le mur, dépassant de 15 à 20 cm. (voir photo P5).

Les volets pleins en bois à barre sont peints de la même couleur que les autres pièces de bois des façades ou de la charpente. Ils sont en général d’un rouge assez foncé dit rouge basque (à l’origine, le sang de bœuf était utilisé pour enduire les pièces de bois, mêlant un aspect rituel à l’aspect pratique - le sang de bœuf était renommé avoir des vertus protectrices contre les insectes et le pourrissement). On trouve également, à partir du XIXe siècle un bleu très foncé, sorte de bleu de Prusse, ou un vert « profond » également foncé, et parfois un gris très clair. À Arcangues, le Marquis d’Arcangues a introduit un bleu plus clair. Les contrastes de la couleur avec le blanc chaulé (une fois par an, souvent en juin avant la Fête-Dieu) des murs confèrent à la façade cette légèreté distinctive et surprenante pour une maison relativement massive et imposante, qu’on ne retrouve pas en Basse-Navarre.

La maison de Basse-Navarre a subi l’influence de la Navarre espagnole (dont elle fit partie jusqu'en 1530 - Merindad de Ultra Puertos) et de la géologie des sols de la région. On trouvera ainsi des maisons tout en pierre, à façade plate (sans encorbellement ni lorio) et sans colombage en bois. La pierre donc a été un des matériaux de base de la construction, mais la présence d’argile (et de briqueteries qui se développent au XVIIIe siècle) a également influencé la physionomie de cette bâtisse, et la brique plate a été utilisée comme matériau de remplissage des murs (cf. photo P6).

La maison navarraise est une succession de rectangles de proportion 1:2 dont la petite longueur (qui donne sur la façade principale) est d’environ 4.5 m, à cause de la portée limitée des poutres supportant le plancher de l’étage. Elle est à l’origine symétrique et s’est vue adjoindre des dépendances d’une largeur égale au quart de la longueur de la façade initiale.

- L’un de ces rectangles (celui de gauche et donc du sud), comprenant la cuisine (sukaldea) et les chambres (gambara ou gela), accueille la vie familiale.

- Le second (Ezkaratze, eskaratz ou eskatz), est la pièce de travail centrale de la maison.

- On trouve ensuite, en se déplaçant vers la droite (vers le nord), les parties destinées aux animaux, telles que l’écurie (behitegi) et la porcherie (urdetegi).

Ces différents rectangles communiquent entre eux et ont un accès à la façade par des portes de dimensions respectables, à la mesure de la façade (dont la largeur est rarement inférieure à 10 m et jusqu’à 20 m), de l’ordre de 2.40 m de largeur pour 3 m de hauteur. Ces portes permettaient l’entrée des engins de travail (charrettes de bois, de paille ou de foin). Les murs intérieurs sont aussi épais et imposants que les murs extérieurs.

La porte d’entrée, imposante, entourée de pierres de taille de couleur (grès rose) qui donnent une forme de bouteille à l’ensemble (cf. photo P7), est surmontée d'une petite fenêtre et d’un linteau qui indique le nom et les qualités du propriétaire. Cette carte de visite est écrite en français, mais l’influence espagnole perce et souvent le mot « año » remplace l’ « année ». Le « N » est souvent inversé (cf. photo P8) et les lettres sont de taille irrégulière sur la même ligne. Il est vraisemblable qu'à l'époque, les tailleurs de pierre basques, connaissant mal le français, faisaient des fautes dans l'orthographe ou la graphie des lettres.

Le toit est couvert de tuiles rousses et des pierres d'angle apparentes renforcent l’impression de robustesse de la maison.

Le colombage, quand il existe, est toujours situé au-dessus du 1er étage, rarement sur toute la façade mais limité à l’une des parties latérale ou centrale.

Les fenêtres sont assez petites, et dites « à petit bois » c’est-à-dire à petits carreaux et réparties symétriquement par rapport à un axe vertical.

À Saint-Étienne-de-Baïgorry et dans la vallée des Aldudes, le balcon, qui s’étend sur toute la façade, est accroché entre les deux murs gouttereaux au-dessus du premier étage (cf. photo P9). Ce balcon a une fonction utilitaire précise. Il était utilisé pour mettre à sécher les graines qui serviraient de semences telles que le maïs, le lin, le chabre ou les piments.

La maison souletine

Du fait de sa position géographique à l’est du Pays basque, à la frontière avec le Béarn, et sur les premières pentes d’altitude des Pyrénées, la maison souletine diffère fortement de ses cousines des autres provinces d’Iparralde. Elle subit les influences climatiques de la montagne, éloignée de l’océan (donc moins soumises aux pluies portées par les vents d’ouest) et économiques et religieuses du Béarn.

Elle n’en demeure pas moins basque, mais en marquant sa différence, comme le dialecte souletin le fait au sein de la langue basque.

La maison souletine est prête à affronter la neige et ses toits sont pointus et à forte pente, souvent terminés par un coyau qui se redresse à l’extrémité de la toiture.

La maison n’est plus d’un seul tenant massif comme en Labourd ou en Basse-Navarre, mais peut s’ériger en équerre, en T, ou se répartir en plusieurs bâtiments autour d’une cour, tout comme en Béarn.

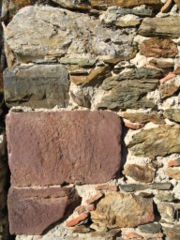

Les murs, sans pan de bois, sont en pierre, calcaires ou marnes, ou en galets des torrents se rapprochant ainsi de la maison béarnaise avec ses murs ornés de galets des gaves.

La couverture est en ardoises de Bedous (Béarn) ou de Lourdes (Bigorre).

La porte d’entrée n’est plus orientée systématiquement à l’est, comme ses cousines occidentales qui se protègent des pluies océaniques. Elle s’ouvre dans un mur latéral et non plus en façade.

La maison reste basque et possède un eskatz, qui joue son rôle de pièce de distribution entre l’habitation, souvent couverte d’un toit à quatre-eaux (quatre pentes) et les parties dédiées aux animaux et au stockage (toit à deux pentes). C’est à présent le porche de l’eskatz qui, en façade, est surmonté d’un linteau mentionnant l’identité des maîtres de maison.

Transmission de la propriété

Comme dans toutes les sociétés rurales, la maison, intimement liée à la terre qui est la source de subsistance, est d’une extrême importance. Elle symbolise la pérennité, la sécurité et la continuité de la propriété doit être protégée pour que celle de la famille soit assurée.

Au Pays basque, un système juridique original s’est constitué qui, tout en garantissant la transmission de la propriété au sein de la famille, a fortement influé sur le système politique régional (voir ci-après L’Etxe, objet social et politique), s’appuyant sur les assemblées de « maîtres de maison ».

Ce droit coutumier, en usage jusqu’à la Révolution, a perduré en pointillé jusqu’à nos jours, faisant fi de la Constitution et du Code Napoléon.

La maison et ses dépendances se transmettent en totalité à un seul héritier, le plus souvent l’aîné, qu’il soit garçon ou fille. Il est le ‘’Maître de maison’’ en tant qu’héritier d’une « maison de Maître ». Les biens de famille, dits avitins, c'est-à-dire marqués d’indisponibilité, ne peuvent être vendus, légués ou hypothéqués sans l’accord formel de l’héritier. Il arrivait que celui-ci, frappé par la mauvaise fortune dusse revendre tout ou partie de son héritage. Lui-même ou ses descendants disposaient alors pendant 41 ans du droit de racheter la propriété au prix de vente initial (droit de retrait lignager).

Ce droit coutumier désavantageait à l’évidence les cadets de la famille. Certains d’entre eux se révoltèrent et occupèrent, comme à Saint-Étienne-de-Baïgorry, des terres communes, possédées par les maîtres, ou s’installèrent dans des bordas (maisons rustiques destinées aux troupeaux et à leurs bergers) et créèrent ainsi de nouveaux peuplements. Ces nouveaux feux sont à l’origine, entre autres, des villages de Banca, des Aldudes et d’Urepel.L’Etxe, objet social et politique

« La maison traditionnelle basque est une institution de caractère économique, social et religieux, intégrée dans une famille, qui représente les habitants actuels en communion avec l’âme des ancêtres. Elle est porteuse d’une tradition, chargée de fonctions religieuses auxquelles elle ne peut renoncer. Tout ceci a modelé l’etxe de telle sorte qu’elle a pu jouir du droit d’asile ; elle a été inviolable et devait être transmise intacte, indivise, au sein de la famille.(…) La famille est la société de ceux qui ont le même sang et sont unis à la même maison. Elle est constituée par les parents, les enfants et les ancêtres. Ils ont la même maison pour refuge, lieu de travail et de réunion, chapelle et tombe. Cette maison, ainsi que les terres et les biens qui lui sont attachés, maintiennent fortement unis, jusqu’à nos jours, à la maison, ceux de la maison. » [3] C'est ce sentiment de co-dépendance famille/maison que traduit le vocable Gure Etxea (cf. photo P1, et première strophe du poème Sortetxeari ci-dessous).

La vie sociale et politique des Basques s'organise autour de l’etxe ou etche. Seuls les chefs de famille propriétaires d’une maison assistaient aux assemblées du village. C’est l'élément initial d’intégration dans la communauté. L’aîné de la famille héritait de la maison. Jusqu'au XVIIe siècle, il est fréquent que le nom de la maison devienne le patronyme de l'enfant qui y naît. Témoin de l'importance que les Basques accordaient à leurs maisons, aujourd'hui encore des familles entières portent des noms de maisons, comme Etcheverry → maison neuve, Harguindeguy → atelier du maçon, etc. Qu'elle soit de statut noble, franche ou fivatière (dépendant d'une autre maison), les termes de "maison" et d'"homme" étaient interchangeables et comme synonymes.[4]

Le droit coutumier se traduit également en termes de démocratie locale puisque jusqu’à la fin du XIXe siècle, une voix dans les assemblées communales, sortes de conseils municipaux, où se traitaient les décisions concernant la vie de la paroisse rurale (utilisation des forêts communales, droits de pacage, etc.), était accordée à chaque maison. Le suffrage universel scellera le sort de ce droit coutumier, qui ne donnait le droit de vote qu’à quelques uns, les maîtres de maison.

Une hiérarchie, découlant de ce droit coutumier, trouve sa lecture dans certains éléments de la maison basque, puisque chaque niveau tenait à faire reconnaître sa prééminence sur les niveaux inférieurs, et souhaitait s’en distinguer. En particulier, certains linteaux en portent la trace, comme celui de cette maison de Saint-Étienne-de-Baïgorry qui arbore la devise suivante : « Infançon sortu niz, Infançon hilen niz » « Infançon je suis né, Infançon je mourrai ».

Ainsi, du bas de la pyramide vers le haut :- Les demeures fivatières : leurs propriétaires étaient gestionnaires de parcelles d’un bien noble qu’ils avaient défrichées. Ils étaient redevable d’un « cens », redevance en argent ou nature, et parfois prestation de main d’œuvre. N’étant pas propriétaires, il ne leur était accordé aucune voix aux assemblées délibératives, d’où, d’ailleurs, ils étaient parfois exclus.

- Les maisons franches : leurs maîtres, roturiers, étaient propriétaires du domaine, sans restriction. Ils ne payaient pas la taille mais versaient chaque année un don « volontaire » au roi. Ils participaient aux assemblées et envoyaient des délégués au Biltzar du Labourd (Ustaritz), aux États de Basse-Navarre, et à la Cour d’Ordre de Soule. En 1609, Pierre de Lancre s’indigne du sentiment de dignité exacerbé de ces maîtres de maisons franches : « Je ne veux oublier qu’en Labourd les villageois et villageoises les plus gueux se font appeler sieurs et dames d’une telle maison qui sont des maisons que chacun d’eux a en son village, quand ce ne seroit qu’un parc à pourceaux ! ».

- Les maisons enfançonnes : elles existaient en Basse-Navarre (87 vers 1700) et en Labourd (33 en 1505) et semblent être une qualité revendiquée par les descendants de cadets de la noblesse navarraise mariés avec l’héritière d’une maison franche. À part l’absence de représentation aux États de Navarre, leurs propriétaires jouissaient de tous les avantages et responsabilités de la noblesse.

Contrairement au droit coutumier usuel, ces propriétés étaient transmises au premier héritier mâle.

- Les maisons nobles (jauregui ou salha) : L’édifice social était couronné par les gentilshommes, propriétaires de maisons nobles et dits « terre-tenants » en Soule, soulignant que la noblesse était attachée à la propriété du sol, et non liée au sang. Ainsi un chroniqueur, Froidour, note au XVIIe siècle : « Fussiés-vous le dernier roturier de la province, si vous possédez une de ces maisons vous êtes réputé noble et jouissez des privilèges de la noblesse. Fussiés-vous aussi gentilhomme comme le Roy, si vous ne possédez point de maison noble, vous n’y jouissez d’aucune prérogative non plus que le moindre paysan».

Notes

- ↑ JC Lasserre, Conservateur de l’Inventaire Général, Secrétaire Régional Aquitaine)

- ↑ cité par Philippe Veyrin, anthropologue du Pays basque, auteur de "Les Basques" publié par le Musée basque de Bayonne en 1943.

- ↑ José-Miguel de Barandiarán, prêtre anthropologue du début du XXe siècle, cité dans l’ouvrage « Etxea ou la maison basque », (traduction de Michel Duvert, Maître assistant à l’Université de Bordeaux II

- ↑ Jean-Baptiste Orpustan, spécialiste de la domonymie des maisons basques.

Bibliographie

- Christian Aguerre, Maison basque, Éditions Atlantica, Anglet, 2003. ISBN 2-84394-611-5

- Béatrice Leroy, Histoire du Pays basque, Éditions Jean-Paul Gisserot, 2005. ISBN 2-8774-7830-0

- Jean Loubergé, La maison rurale en Pays basque, éd. Créer, 1991.

- Jean-Baptiste Orpustan, Les noms des maisons médiévales en Labourd, Basse-Navarre et Soule, Éditions Izpegi, 2000.

- Philippe Veyrin, Les Basques, Arthaud, 1975. - ISBN 2-7003-0038-6

- Ouvrages collectifs :

- Etxea ou la maison basque par l'association Lauburu, Les cahiers de la culture basque, 1980.

- Géo, n° 221, juillet 1997.

- Géo, n° 330, août 2006.

Voir aussi

Articles connexes

- Portail des Pyrénées-Atlantiques

- Portail des Pyrénées

- Portail du Pays basque

Catégories : Arts et traditions populaires basques | Pyrénées-Atlantiques | Architecture vernaculaire | Style de maison

Wikimedia Foundation. 2010.