- Incunables

-

Incunable

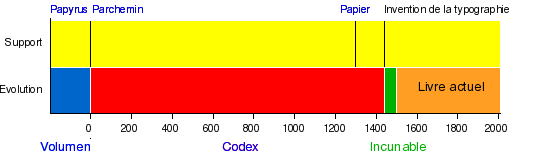

Un incunable est le nom donné aux éditions du XVe siècle, parce qu’elles ont été réalisées à l’époque où l’imprimerie était au berceau (incunabula en latin). C’est un livre imprimé dans la période comprise entre le début de l’imprimerie occidentale (Gutenberg) vers 1440-1450 jusqu’à la fin du premier siècle de la typographie en 1500, soit une période d’environ 60 ans pour la France.

Le vocable « incunable[1] » apparaît dans l’histoire du livre vers le XVIIe siècle, ce terme ne correspond pas à grand chose, il permet seulement de dater les premiers livres imprimés avec le procédé de Gutenberg.

La date de fin en 1500 est arbitraire et varie suivant les pays. Les livres imprimés en janvier 1501 ne diffèrent pas de ceux imprimés en décembre 1500, les innovations techniques dans l’imprimerie n’interviendront que beaucoup plus tard. Par contre, la mise en page des livres évolue très rapidement. Cette période varie légèrement suivant le lieu d’impression du livre, ainsi un livre imprimé en 1514 en Allemagne du Sud sera également considéré comme un incunable ou, suivant les sources, comme un post-incunable.

Sommaire

Histoire et diffusion de l'imprimerie

Les premiers incunables

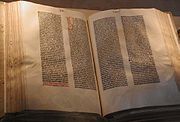

La bible de Gutenberg, propriété de la Bibliothèque du Congrès

La bible de Gutenberg, propriété de la Bibliothèque du Congrès

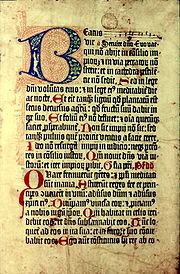

Bible B42

Le premier incunable connu est la Bible à quarante-deux lignes, dite B42, imprimée par Johannes Gutenberg, Peter Schöffer et Johann Fust vers 1455. Elle se compose de deux volumes qui font ensemble 1282 pages composées de deux colonnes de quarante-deux lignes. Le texte est noir et en lettres gothiques. Sur un tirage estimé de cent quatre-vingt exemplaires, seuls quarante-huit nous sont parvenus.

Psalmorum Codex

Article détaillé : Psautier de Mayence.Psautier liturgique, dit « Psautier de Mayence », célèbre ouvrage imprimé par Johann Fust et Peter Schöffer á Mayence en 1457, ré-imprimé par eux en 1459.

Il faudra attendre 1457 pour que Schöffer et Fust - bien que la coopération technique de ce dernier ne soit pas clairement prouvée - impriment leur premier livre en couleur le Psalmorum Codex, plus connu en France sous le nom de Psautier de Mayence.

Cet ouvrage est considéré, avec les quatre livres imprimés par Gutenberg, comme l'un des livres les plus précieux de tous les temps pour plusieurs raisons :

- l'impression en couleurs noir, rouge et bleu,

- sa qualité d’impression, malgré l’utilisation d’un caractère dit « de forme »,

- la régularité de la fonte des caractères,

- les illustrations, par la précision de la gravure,

- les lettrines ornées filigranées,

- un colophon en fin d'ouvrage.

Peter Schöffer aura les plus grandes difficultés pour imprimer son livre. Il dépensera, parait-il, plus de 4000 florins pour l’impression de 12 feuillets.

Le psautier était à cette époque, le livre le plus recherché pour la dévotion privée. Il contient calendrier, litanies, cantiques et prières en latin.

Chroniques de Nuremberg

Les Chroniques de Nuremberg de Hartmann Schedel, imprimées par Anton Koberger en 1493, sont un autre incunable célèbre.

L’incunable en France

Sorbonne

En 1470 trois ouvriers allemands, issus de l’imprimerie typographique de Mayence, Ulrich Gering, Martin Grantz et Michel Friburger, installent en France, à Paris, dans les locaux de la Sorbonne, la première imprimerie typographique.

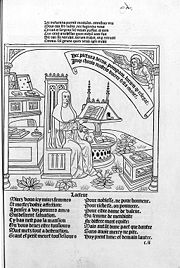

Lyon

En 1476, sort à Lyon – « l'une des capitales négociantes et artistiques de la Renaissance à partir de 1460 » selon l'expression de l'historien Frédéric Barbier – le premier livre imprimé en français : la Légende dorée de Jacques de Voragine[2].

Autres imprimeurs

Les autres imprimeurs célèbres sont Albrecht Pfister (Bamberg), Günther Zainer (Augsbourg), Jean Neumeister (Albi), Johannes Mentelin (Strasbourg), William Caxton (Bruges) et Michael Furter (Bâle), Henri Mayer (Toulouse).

Présentation des incunables

La mise en page

La mise en page d’un incunable reprend celle des livres manuscrits codex. Les cahiers du livre sont formés de feuilles pliées et reliées ensemble par un fil en nerf de bœuf ou en parchemin roulé et cousus à l’arrière.

Le format le plus utilisé est in-folio – feuille pliée en 2 -, mais il existe également des incunables aux formats in-quarto – feuille pliée en 4 - ce format plus pratique à manipuler, sera utilisé par les imprimeurs de manuel, livre de droit, romans.

Les pages sont imprimées recto-verso (opisthographie) sur du papier ou sur vélin. Le papier utilisé depuis le XIIIe siècle un peu partout en Europe favorisera considérablement le développement de l’imprimerie.

La page de titre n’existe pas encore, l’impression du livre débute au recto du premier feuillet d’où une usure prématurée de cette première page.

Le texte s’étale sur deux ou trois colonnes de 30 à 70 lignes par colonne.

Les lettres sont imprimées en caractères gothiques imitation des manuscrits codex. Plus tard, apparaît le caractère romain issu des inscriptions lapidaires des monuments antiques.

Au début, les caractères étaient fondus dans l’atelier de l’imprimeur. C’est vers 1540 que Claude Garamond créa la première fonderie de caractères.

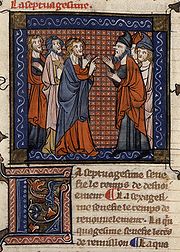

Les illustrations

À la différence des codex, les enluminures sont très souvent remplacées par des illustrations gravées sur bois et reproduites en xylographie et, pour certaines, coloriées à la main.

Pour les incunables les plus précieux, réservés aux notables les plus fortunés, les illustrations et lettrines seront réalisées par un miniaturiste, l’imprimeur laisse alors un blanc dans la page.

Les tranches peuvent être peintes, dorées, jaspées.

La reliure

Avant la découverte de l’imprimerie[3], la reliure était un art exclusivement monastique. À partir du XIIIe siècle, le ligator – lieur – et par la suite le religator – relieur – réalisent des reliures en :

- veau brun ;

- peau de truie ;

- de nombreux parchemins manuscrits (palimpseste) serviront également à recouvrir les livres.

Le décor de la reliure est réalisé par estampage à froid - gaufrage du cuir par des fers dit « monastique ». Pour lutter contre le vol les ouvrages les plus précieux sont équipés d’une lourde chaîne fixée d’un coté à la reliure et de l’autre au pupitre de lecture, pratique qui subsistera jusqu’au XVIIe siècle.

La reliure des incunables reprend celles des codex, les reliures sont souvent des pièces de grand luxe, aux tranches dorées et ciselées. Mais comme le livre imprimé est produit en série, et par souci d’économie, l’imprimeur va également faire relier ces livres dans des couvertures plus rudimentaires, réalisé en carton. Les coins en métal, les fermoirs sont supprimés. Avec la découverte de l’imprimerie, l’art de la reliure se développe, vers la fin du XVe siècle siècle on commence a employer le maroquin teint en rouge, vert, marbré.

La reliure commerciale apparaît au XVIe siècle. avec par exemple la reliure parisienne du célèbre bibliophile français Jean Grolier de Servières [v. 1479-1565], Thomas Mahieu [v. 1520-1590], Pierre Roffet marchand relieur de François Ier et de Henri II.

Le contenu

À la différence du codex – chaque manuscrit est unique – le livre imprimé est produit en série.

Le texte débute par l’incipit et se termine par l’excipit. La réclame et la foliotation - ou foliation - la signature sont toujours utilisées.

La production des incunables – en Italie et en Allemagne principalement – est essentiellement religieuse : cantiques, litanies, rituel, prières en latin, la vie de Jésus et, bien sûr, les œuvres de saint Augustin.

La production s’oriente également vers la reproduction d’herbiers, les textes médiévaux, calendriers, la littérature grecque (Homère), l’œuvre du poète écrivain Horace, les traités de médecine, imprimés dans des langues autres que latine – langues vernaculaires romanes, germaniques, anglo-saxonnes etc.

Pour la même édition, le contenu d’un livre peut varier. Si en cours d’impression le correcteur modifie le contenu du livre, par souci d'économie, le premier tirage ne sera pas détruit. Au final, le livre sera relié avec les pages modifiées et les pages non modifiées. Pour les imprimeurs les plus courageux les modifications du texte seront rapportées la main.

Typographie

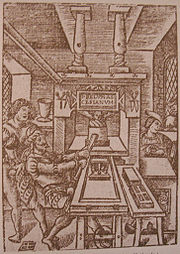

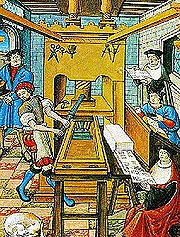

Imprimerie du XVe siècle.

Imprimerie du XVe siècle.

Les premiers incunables sont en lettres gothiques, moins anguleuses que celles des livres d’images. Ces lettres furent appelées « lettres de somme », par opposition aux « lettres de forme », et aussi « flamandes » ou « allemandes ».

Les lettres gothiques furent remplacées, dans le même siècle, par le caractère « romain », l’« italique » et le « cicéro ».

Dans ces éditions, l’i et le j, l’u et le v sont employés indistinctement l’un pour l’autre ; dans les mots latins finissant en tio et tia, le t est en général remplacé par le c, comme en espagnol ; les ligatures œ et æ n’existent pas.

En ponctuation, le point a la figure d’une étoile et la virgule est marquée par une ligne oblique.

Les alinéas sont souvent alignés, c’est-à-dire au niveau des autres lignes ; ils sont quelquefois saillants, ou en dehors des autres lignes de quelques lettres, d’autres fois rentrants comme dans les éditions actuelles.

Souvent la pagination n’existe pas. Les marges sont larges pour permettre l'ajout de commentaires manuscrits.

Le papier, au commencement, est gros, inégal, jaune ou gris.

Les imprimeurs-libraires

Les libraires sont les marchands de livres, depuis le XIIe siècle. À partir de l'invention de l'imprimerie, il existe des imprimeurs-libraires. Le premier privilège de libraire connu est délivré par le Sénat de Venise en 1469[4].

- En 1537, François Ier instaure l'obligation de dépôt légal. Officiellement pour défendre le statut des libraires, officieusement pour surveiller ce qui était écrit.

- En 1546 Etienne Dolet libraire-imprimeur est torturé, étranglé et brûlé avec ses livres à Paris, place Maubert.

Notes et références

- ↑ Il faut distinguer les incunables typographiques sujet de cet article, des incunables tabellaires ou xylographiques (voir xylographie).

- ↑ Frédéric Barbier, L'Europe de Gutenberg : le livre et l'invention de la modernité occidentale (XIIIe-XVIe siècle), Paris, Belin, 2006, p. 200-201.

- ↑ Il est admis que la reliure apparaît en occident avec le codex, c’est-à-dire au IIIe s.

- ↑ Frédéric Barbier, op. cit., p. 205.

Voir aussi

Bibliographie

Bibliographie sur les incunables

- (de) Severin Costen ; Reimar Walter Fuchs, Der Buchdruck im 15. Jahrhundert : Eine Bibliographie herausgegeben von S. Costen und R. W. Fuchs, A. Hiersemann, 1988-1994, 988 p. (ISBN 3-7772-8812-8)

Ouvrages

- (de) F. Geldner, Die Deutschen Inkunabelndrucker : Ein Handbuch des Deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten, Stuttgart, 1968-1970.

- (fr) Marie-Louis Polain, Marque des imprimeurs et libraires en France au XVe siècle, Paris, 1926.

Bibliographies et catalogues d’incunables

- le « Hain » et ses compléments :

- Ludwig Hain, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur, Paris / Stuttgart, 1826-1838. Voir sur Gallica, une édition de 1925 : vol.1-1, vol.2-1, vol.2-2

- Walter Arthur Copinger, Supplement to Hains’s Repertorium bibliographicum, Londres, 1895-1902

- Dietrich Reichling, Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum : additiones et emendationes, 6 fasc., Munich, 1905-1914.

- Catalogues d’incunables conservés dans les bibliothèques

- Catalogue des incunables de la bibliothèque de Toulouse rédigé par le Dr. Desbarreaux-Bernard , Toulouse, Privat, 1878.

- Catalogue of Books printed in the XVth century, now in the British Museum, Londres, 1908.

- Catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale [puis de la Bibliothèque nationale de France], BnF, Paris, 1981.

- Catalogues régionaux des incunables de bibliothèques publiques de France, Société des bibliophiles de Guyenne, Bordeaux, puis Bibliothèque nationale [de France], Paris, 1979.

- G. Sajo et E. Soltesz, Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur, Budapest, 1970.

- M. Bohonos, A. Kawecka-Gryczowa et E. Szandorowska, Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis Poloniae asservantur, Wratislava, Varsovie, Cracovie, 1970.

- Incunabula in Dutch libraries : a census of fifteenth-century printed books in Dutch public collections, Nieuwkoop, 1983, 2 vol.

- F. R. Goff, Incunabula in American libraries : A third census of the XVth century books recorded in North American collections, New York, 1973.

- Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia a cura del Centro nazionale d’informazioni bibliografiche, Rome, 1943-1981, 6 vol.

- Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Incunabula, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cité du Vatican, 1997, 4 vol. (ISBN 88-210-0676-X)

Liens externes

- Portail de l’écriture

- Portail des sciences de l’information et des bibliothèques

Catégories : Incunable | Histoire de l'imprimerie

Wikimedia Foundation. 2010.