- Grand incendie de Londres

-

Détail d’un tableau de 1666, par un artiste inconnu, représentant l’incendie tel qu’il devait apparaître dans la soirée du mardi 4 septembre à un observateur situé dans un bateau près des actuels docks de St Katharine. À droite la tour de Londres, à gauche le pont de Londres, et la cathédrale Saint-Paul à l’arrière-plan, au cœur des plus hautes flammes.

Détail d’un tableau de 1666, par un artiste inconnu, représentant l’incendie tel qu’il devait apparaître dans la soirée du mardi 4 septembre à un observateur situé dans un bateau près des actuels docks de St Katharine. À droite la tour de Londres, à gauche le pont de Londres, et la cathédrale Saint-Paul à l’arrière-plan, au cœur des plus hautes flammes.

Le Grand incendie de Londres est un violent incendie qui ravagea le centre de Londres du dimanche 2 septembre au mercredi 5 septembre 1666[N 1].

Le feu ravagea la cité de Londres à l’intérieur du mur romain et menaça, sans toutefois les atteindre, le quartier aristocratique de Westminster[N 2], le palais de Whitehall, résidence du roi Charles II d’Angleterre, et la plupart des quartiers pauvres de banlieue[1]. Il a consumé 13 200 maisons, 87 églises paroissiales, la cathédrale Saint-Paul, et la majorité des bâtiments des autorités de la Cité. On estime qu’il a coûté leur domicile à environ 70 000 des 80 000 Londoniens[2]. Les pertes humaines furent très faibles, puisque seuls six décès vérifiés ont été consignés, mais ce bilan a récemment été remis en question en vertu du fait qu’à l’époque, le décès des membres des classes basses et moyennes n’étaient pas consignés et que de nombreuses victimes ont pu être incinérées par la chaleur du brasier sans laisser de traces identifiables.

Après s’être déclaré le 2 septembre peu après minuit, dans une boulangerie de Pudding Lane, le sinistre s’est rapidement propagé vers l’ouest à travers la ville de Londres. L’indécision du lord-maire de Londres Thomas Bloodworth retarda la création de coupe-feu par démolition qui était, à l’époque, la principale technique de lutte contre les incendies. Lorsque des démolitions de grande envergure furent enfin ordonnées dans la nuit du dimanche au lundi, il était trop tard, car le vent avait déjà eu le temps d’attiser l’incendie. Le lundi, le sinistre se propagea vers le nord et le cœur de la Cité. Le chaos s’installa dans les rues lorsque se répandirent des rumeurs accusant des étrangers d’allumer des feux. D’importants groupes de Français et de Hollandais, alors ennemis de l’Angleterre dans le cadre de la deuxième guerre anglo-hollandaise (1665-1667), furent victimes de lynchages et de violences de rue de la part des sinistrés. Le mardi, l’incendie s’étendit à la plus grande partie de la Cité, détruisant la cathédrale Saint-Paul et traversant la Fleet pour menacer la cour de Charles II à Whitehall tandis que des actions coordonnées de lutte contre le feu étaient mises en place. On considère que l’incendie a été circonscrit grâce à deux facteurs : la tombée des forts vents d’est et l’utilisation par la garnison de la tour de Londres de sa poudre à canon pour créer des coupe-feu efficaces empêchant les flammes de se propager davantage vers l’est.

Les conséquences économiques et sociales de l’incendie furent accablantes. Charles II encouragea vivement l’évacuation de Londres et l’exode des sinistrés car il craignait une nouvelle révolte parmi les réfugiés dépossédés. Malgré plusieurs projets urbanistiques novateurs, Londres fut rebâtie en suivant d’assez près le plan des rues d’avant l’incendie[3].

Sommaire

Londres au milieu du XVIIe siècle

Avec une population estimée à un demi-million d’habitants, Londres était déjà, de loin, dans les années 1660, la plus grande ville de Grande-Bretagne, plus que le total des cinquante villes les plus peuplées du royaume[4]. Comparant Londres à la magnificence baroque de Paris, John Evelyn qualifiait la première d’« agrégat anarchique de maisons de bois nordiques » et signalait les risques d’incendie que représentaient le bois et la densité urbaine[5]. Par « anarchique » (inartificial), Evelyn entendait « non planifié et improvisé », le résultat de la croissance démographique et de l’étalement urbain non régulé. Londres était de plus en plus surpeuplée à l’intérieur de son enceinte, qui datait de l’époque romaine. La ville s’était étendue au-delà de son enceinte et avait vu l’apparition de sordides taudis comme Shoreditch, Holborn ou Southwark, suffisamment loin pour intégrer la ville indépendante de Westminster[6].

Dès la fin du XVIIe siècle, la Cité proprement dite, c’est-à-dire la zone comprise entre le mur de la Cité et la Tamise, n’était qu’une partie de Londres, couvrant 2,8 km2[N 3]) où résidaient environ 80 000 habitants, soit un 6e de la population londonienne. Entourée d’une couronne de faubourgs où résidaient la plupart des Londoniens, la Cité était déjà le centre commercial de la capitale, le plus grand marché et le plus grand port d’Angleterre, dominée par les marchands et les manufactures[7]. Dédaignant, quant à elle, la Cité, l’aristocratie préférait vivre à la campagne, au-delà des taudis des faubourgs, ou plus à l’ouest dans le quartier privilégié de Westminster[N 4], site du palais de Whitehall et de la cour de Charles II. Les gens aisés préféraient vivre, en particulier après la grande peste de Londres de 1665, à distance de la Cité encombrée, polluée et insalubre.

Les relations entre la Cité et la Couronne étaient tendues. Durant la Première guerre civile (1642-1651), la Cité de Londres avait été un bastion républicain et, comme l’avaient montré plusieurs soulèvements républicains au début des années 1660, la riche et dynamique capitale représentait encore une menace pour Charles II. Les magistrats de la Cité appartenaient à la génération qui avait combattu dans la guerre civile et qui gardait souvenir du traumatisme national suscité par la prise du pouvoir absolu par Charles Ier[8]. Bien décidés à couper court à toute disposition similaire chez son fils, ils refusèrent les soldats et autres secours que leur offrit le roi, lorsque le grand incendie menaça la ville. Même dans ces circonstances critiques, l’idée de voir les impopulaires troupes royales dans la Cité était inconcevable. Lorsque Charles II dessaisit l’inefficace lord-maire du commandement des affaires pour prendre les choses en main lui-même, il était trop tard, l’incendie étant déjà incontrôlable.

Risques d’incendie dans la Cité

Panorama de la Cité de Londres en 1616, par Claes Jansz Visscher. Des logements sont bâtis sur le pont de Londres, piège mortel en cas d’incendie, quoiqu’une grande partie d’entre eux ait été détruite par l’incendie de 1632.

Panorama de la Cité de Londres en 1616, par Claes Jansz Visscher. Des logements sont bâtis sur le pont de Londres, piège mortel en cas d’incendie, quoiqu’une grande partie d’entre eux ait été détruite par l’incendie de 1632.

Charles II.

Charles II.

Avec son réseau de voies pavées étroites, tortueuses et surpeuplées, le tracé des rues de la Cité était essentiellement médiéval. Celle-ci avait déjà connu, avant 1666, plusieurs incendies majeurs, le plus récent remontant à 1632. La construction en bois et en toit de chaume était interdite depuis des siècles, mais ces matériaux bon marché étaient malgré tout toujours tilisés[9]. Seul le riche centre de la Cité, où les demeures des marchands et des courtiers formaient des îlots spacieux, entourés de paroisses surpeuplées et plus pauvres où chaque parcelle de terrain constructible était utilisée pour faire face à une croissance démographique rapide, était majoritairement bâti en pierre. De nombreuses activités – de fonderie, forge, vitrerie – théoriquement interdites en ville, mais tolérées dans les faits, présentaient des risques élevés d’incendie. La conception même de ces bâtisses bondées à craquer, au milieu de ces sources de chaleur, d’étincelles et de pollution, était de nature à augmenter les risques d’incendie : construites en bois en bois, elles comportaient six ou sept étages qui comprenaient des encorbellements destinés à optimiser l’espace disponible par rapport à la faible surface au sol. En augmentant progressivement la taille des étages supérieurs, ces saillies des étages supérieurs « empiétaient », selon le mot d’un contemporain, sur la rue. Le risque de propagation d’incendie posé par ces encorbellements, qui faisaient presque se rejoindre les maisons au sommet des rues les plus étroites, était bien connu à l’époque : « il facilite une conflagration, tout en entravant le remède », écrit à l’époque un observateur[10], mais « l’avarice des citoyens et la connivence [la corruption] des magistrats » favorisaient les encorbellements. Les autorités locales n’appliquèrent pratiquement pas l’interdiction, par Charles II, en 1661, des fenêtres en saillie et des encorbellements. Une autre mesure royale, prise en 1665, mit en garde contre le risque d’incendie causé par l’étroitesse des rues, en autorisant l’emprisonnement des bâtisseurs récalcitrants et la démolition des bâtiments dangereux, mais elle n’eut également que peu d’incidence.

Les berges de la Tamise constituèrent une zone-clef de l’évolution de l’incendie. Alors que l’eau du fleuve permettait de lutter contre le feu et de fuir par bateau, les entrepôts et les magasins de combustibles des quartiers les plus pauvres situés le long des rives présentaient également le plus fort risque d’incendie de toute la ville. Les demeures croulantes en bois et les masures en papier goudronné des pauvres s’entassaient entre « les vieux bâtiments de papier et les matières les plus combustibles de goudron, bitume, chanvre, résine et lin qui s’accumulaient tout autour » du long des quais[11]. On y trouvait également de grandes quantités de poudre noire (ou poudre à canon), en particulier au bord du fleuve. Il en restait beaucoup dans les demeures des anciens membres de la New Model Army d’Oliver Cromwell, car les vétérans de la guerre civile avaient conservé leurs mousquets et la poudre nécessaire pour les charger. Entre cinq et six cents tonnes de poudre étaient entreposées dans la tour de Londres, à l’extrémité nord du pont de Londres. Les vendeurs des quais en possédaient également d’importants stocks entreposés dans des barils en bois.

La lutte contre les incendies au XVIIe siècle

Dans cette ville surpeuplée et majoritairement construite en bois, avec ses foyers ouverts, ses bougies, ses fours et ses dépôts de combustibles, les incendies étaient chose courante. Il n’y avait pas de corps de sapeurs-pompiers, mais les Trained Bands ou Train-band, la milice locale londonienne, était généralement disponible pour répondre aux alertes générales. Prévenir les risques d’incendie était l’une des tâches dévolues au guet de la ville, composé d’un millier d’hommes ou de crieurs publics patrouillant les rues la nuit[12].

Les procédures communautaires en place pour faire face aux incendies étaient généralement efficaces. La sonnerie assourdie des cloches des églises avertissant les citoyens à l’esprit civique d’un incendie dangereux les réunissait à la hâte afin de combattre l’incendie grâce aux moyens à leur disposition. La loi exigeait que les clochers de chaque église paroissiale soient munis de l’équipement nécessaire à la lutte contre l’incendie par la démolition et l’eau : de longues échelles, des seaux en cuir, des haches et des « crochets à incendie » pour abattre les bâtiments[N 5]. Parfois les bâtiments les plus élevés étaient mis à bas rapidement et efficacement grâce à des explosions contrôlées avec de la poudre à canon. Cette méthode drastique visant à créer des coupe-feu fut de plus en plus employée vers la fin du grand incendie. Les historiens modernes estiment que c’est grâce à eux que l’incendie fut finalement maîtrisé en 1666[13].

Les échecs dans la lutte contre le feu

Seul le pont de Londres reliait la Cité à la rive sud de la Tamise. Or ce pont était lui-même couvert de maisons, et l’incendie de 1632 avait révélé quel piège mortel il constituait : le dimanche à l’aube, ces maisons étaient en feu. Samuel Pepys, un officier haut gradé du Navy Board qui observait l’incendie depuis la tour de Londres, a fait part de sa grande préoccupation pour ses amis logeant sur le pont[14]. On craignit même que les flammes ne traversent le pont pour menacer le borough de Southwark sur la rive sud, mais un espace vide entre les bâtiments du pont permit d’éviter ce danger en faisant office de coupe-feu[15].

Le mur romain de 5,5 mètres de haut qui entourait la Cité menaçait de claquemurer les fuyards dans la zone incendiée. Une fois la berge du fleuve en feu et l’itinéraire d’évacuation par bateau coupé, le seul moyen de s’échapper était de passer par l’une des huit portes du mur. Durant les deux premiers jours, peu de gens songèrent à fuir la Cité en feu, se contentant d’emporter ce qu’ils pouvaient jusqu’au lieu sûr le plus proche, généralement l’église de la paroisse ou les abords de la cathédrale Saint-Paul, pour devoir les déplacer de nouveau quelques heures plus tard. Certains durent ainsi transporter leurs biens « quatre à cinq fois » dans la même journée[16]. Lorsque la nécessité de fuir hors des murs s’imposa que tard dans la journée du lundi, il y eut des scènes de panique autour des portes étroites, lorsque les sinistrés affolés tentèrent de sortir avec leurs paquets, carrioles, chevaux et chariots.

L’étroitesse des rues gêna considérablement la lutte contre l’incendie. Même en temps normal, la cohorte de carrioles, chariots et piétons dans les rues provoquait de fréquents embouteillages et, durant l’incendie, les voies furent en outre bloquées par des sinistrés qui campaient à proximité des biens qu’ils avaient pu sauver ou qui fuyaient le centre du sinistre, en gênant les équipes de démolition et de lutte contre l’incendie qui cherchaient à s’en rapprocher.

La démolition des maisons menacées par un dangereux incendie au moyen de crochets ou d’explosifs était souvent une méthode avérée pour contenir les sinistres. En 1666 cependant, l’incapacité du lord-maire à faire preuve d’autorité et à donner les ordres nécessaires retarda gravement la mise en œuvre de ce moyen de plusieurs heures[17]. Lorsque le roi finit par ordonner de « n’épargner aucune maison », l’incendie avait déjà détruit de nombreuses maisons, et il était devenu impossible aux démolisseurs de passer dans les rues surpeuplées.

L’utilisation de l’eau pour éteindre les flammes fut également entravée. En principe, l’eau était disponible à partir d’un système de tuyaux en orme, qui desservait 30 000 maisons grâce à un grand château d’eau à Cornhill alimenté par le fleuve à marée haute, ainsi que grâce à un réservoir d’eau de source de Hertfordshire situé à Islington[18]. Il était souvent possible d’ouvrir une canalisation proche d’un édifice en feu afin d’y brancher une lance à incendie pour arroser l’incendie ou pour remplir des seaux. En outre, Pudding Lane était proche du fleuve. En théorie, toutes les rues menant à la boulangerie et aux bâtiments adjacents auraient dû être utilisées par deux colonnes de pompiers, l’une se passant des seaux remplis jusqu’à l’incendie et l’autre les seaux vides jusqu’au fleuve. Cela n’eut pas lieu, ou du moins avait cessé lorsque Pepys contempla les flammes depuis le fleuve en milieu de matinée le dimanche, notant dans son journal que personne ne tentait d’éteindre l’incendie, fuyants apeurés, se dépêchant « d’emporter leurs meubles et en laissant le reste aux flammes. » L’incendie se propagea ainsi jusqu’aux abords du fleuve sans rencontrer grande résistance et s’attaqua rapidement aux entrepôts inflammables des quais. Non seulement l’accès au réservoir d’eau constitué par le fleuve fut alors coupé, mais le feu prit également aux norias situées sous le pont de Londres qui alimentaient le château d’eau de Cornhill. Ainsi furent mis en défaut l’accès direct au fleuve et à l’approvisionnement en eau courante.

Londres disposait d’une technologie avancée sous la forme de fourgons d’incendie. Ceux-ci avaient été employés dans le cadre de précédents incendies de grande ampleur mais, à la différence des précieux crochets, ces larges pompes s’étaient rarement avérées suffisamment maniables ou fonctionnelles pour faire une grande différence. Seules quelques-unes étaient munies de roues, les autres étant montées sur des traîneaux[N 6]. Comme il fallait les déplacer sur de longues distances, elles arrivaient généralement trop tard, et leurs bouches, en l’absence de tuyaux, limitait de surcroît leur portée[N 7]. À cette occasion, un nombre ignoré de ces fourgons fut amené ou tiré dans les rues, certains à travers toute la Cité. L’eau courante qu’ils avaient été conçus pour utiliser était déjà inaccessible, mais la rive du fleuve restait encore abordable en certains endroits. Plusieurs pompes se renversèrent dans la Tamise lorsque des bandes d’hommes essayèrent désespérément de les manœuvrer pour en remplir les réservoirs. Les autres pompes ne purent s’approcher suffisamment pour être efficaces car la chaleur dégagée par les flammes était déjà si forte qu’elles ne purent même pas atteindre Pudding Lane.

Évolution de l’incendie

Les lettres et les mémoires permettent d’entrevoir l’expérience personnelle de nombreux Londoniens lors de l’incendie. S’efforçant de rester informés de ce qui se passait dans la Cité et au-delà, les deux plus fameux auteurs de journaux intimes de l’époque de la Restauration anglaise, Samuel Pepys et John Evelyn, notèrent quotidiennement les événements et leurs réactions personnelles. Le spectacle du campement des malheureux sinistrés, que tous deux allèrent observer, le quatrième jour, dans le parc des Moorfields, au nord de la Cité, les choqua. Leurs journaux constituent les sources principales de toutes les récits modernes du désastre. Les ouvrages les plus récents, ceux de Hanson (2001) et Tinniswood (2003), se basent également sur les courts mémoires de William Taswell (1651-1682), un écolier de Westminster School, âgé de quatorze ans en 1666.

Après deux étés pluvieux en 1664 et 1665, Londres subissait une sécheresse exceptionnelle depuis novembre 1665, et le bois des bâtiments était extrêmement sec après le long été de 1666. L’incendie de la boulangerie de Pudding Lane s’étendit d’abord plein ouest, attisé par un fort vent d’est.

Dimanche

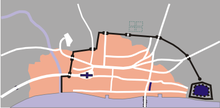

Dommages approximatifs le dimanche 2 septembre au soir[19].

Dommages approximatifs le dimanche 2 septembre au soir[19].

Un incendie se déclara dans la boulangerie de Thomas Farriner (ou Farynor) peu après minuit le dimanche 2 septembre. Piégée à l’étage, la famille put s’échapper par une fenêtre et se réfugier dans la maison d’à côté, sauf une servante trop terrifiée pour sauter et qui fut la première victime des flammes[20]. Les voisins essayèrent d’éteindre l’incendie. Arrivé sur les lieux une heure plus tard, le parish constable estima qu’il valait mieux détruire les maisons adjacentes afin d’éviter la propagation du sinistre. Devant les protestation des propriétaires, on envoya chercher le lord-maire, sir Thomas Bloodworth, seul habilité à pouvoir imposer cette décision. Le temps qu’il arrive, les demeures voisines étaient déjà en feu et les flammes se dirigeaient vers les entrepôts de papiers et magasins inflammables des quais. Les pompiers les plus expérimentés criaient qu’il fallait démolir, mais Bloodworth refusa, arguant que la plupart des demeures étaient louées et que leurs propriétaires étaient introuvables. Bloodworth est généralement considéré comme ayant été nommé à la fonction de lord-maire plus comme béni-oui-oui que pour les capacités requises par ce poste. Confronté à cette urgence, il céda à la panique[21] et il eut, sous la pression, ce mot souvent cité : « Fi ! Une femme pourrait l’éteindre en pissant dessus » avant de s’en aller. Après la destruction de la Cité, Samuel Pepys consigna dans son journal, en date du 7 septembre 1666 : « Les gens décrient par-dessus tout la simplicité [la stupidité] de mon lord-maire en général, et plus particulièrement dans cette affaire d’incendie, dont ils lui font porter l’entière responsabilité. »

Vers 7 heures du matin, Pepys monta au sommet de la tour de Londres pour observer l’incendie à partir d’une tourelle. Il nota dans son journal que le violent vent d’est s’était transformé en un déluge de flammes ayant incendié plusieurs églises, 300 maisons (selon son estimation), avant d’atteindre la rive du fleuve. Les maisons sur le pont de Londres étaient en feu. Ayant emprunté un bateau pour inspecter de plus près l’étendue des dégâts autour de Pudding Lane, Pepys décrit un incendie « lamentable », « chacun essayant de récupérer ses meubles, et les jetant dans le fleuve ou les emportant sur des barges ; les pauvres restant dans leurs demeures jusqu’à ce que l’incendie soit tout proche, et se ruant alors sur des bateaux, ou grimpant d’un escalier à un autre sur le bord du fleuve ». Pepys remonta le long du fleuve vers l’ouest, jusqu’à la Cour, à Whitehall, « où des gens m’accostèrent, et je leur fis un récit qui les plongea dans le désarroi, dont la rumeur parvint jusqu’au roi. Ainsi fus-je convoqué, et je racontai au roi et au duc d’York ce que je vis, et qu’à moins que sa majesté n’ordonne que la destruction des maisons, rien ne pourrait arrêter l’incendie. Ils parurent fort troublés, et le Roi m’ordonna d’aller trouver de sa part mon lord-maire, et de lui ordonner de n’épargner aucune maison, mais de les abattre devant le feu dans chaque direction. » Le frère du roi, Jacques, duc d’York, offrit les services des Royal Life Guards pour combattre l’incendie[22].

À 1 600 mètres à l’ouest de Pudding Lane, près des escaliers de Westminster, le jeune écolier William Taswell, qui avait quitté en avance la cérémonie matinale de l’abbaye de Westminster, y vit arriver quelques sinistrés, vêtus de seules couvertures, à bord de barges de location[23]. Les tarifs des possesseurs de barges ayant, à l’occasion, explosé, seuls les plus chanceux parmi les sinistrés purent prendre place à leur bord.

Le grand vent propagea rapidement les flammes. Vers le milieu du dimanche matin, les citadins, renoncèrent à leurs tentatives de l’éteindre pour prendre la fuite. La masse humaine, ajoutée à celle de ses ballots et de ses carrioles bloqua l’accès des rues aux pompiers et à leurs chariots. Pepys, qui avait pris un fiacre pour rentrer de Whitehall en ville, dut poursuivre à pied après la cathédrale Saint-Paul. Les piétons et les charrettes à bras lourdement chargées de biens étaient toujours en train de fuir l’incendie. Les églises paroissiales qui n’étaient pas directement menacées se remplissaient de meubles et de biens de valeurs, qui allaient devoir être redéplacés sous peu. Pepys trouva le maire Bloodworth en train d’essayer de coordonner la lutte contre les flammes et les destructions et proche de l’effondrement « comme une femme sur le point de s’évanouir », répondant en geignant au message du roi qu’il était bien en train d’abattre des maisons, « mais le feu nous rattrape plus rapidement que nous ne pouvons le faire ». S’accrochant à sa dignité civique, il refusa les soldats que lui proposait le duc Jacques et rentra chez lui se coucher[24]. Lorsque le roi Charles II descendit le fleuve depuis Whitehall à bord de la barge royale pour inspecter les scène, il s’aperçut qu’en dépit des affirmations de Bloodworth à Pepys, les maisons n’étaient toujours pas abattues. Il n’hésita alors pas à outrepasser l’autorité de Bloodworth pour ordonner des destructions massives à l’ouest de la zone touchée par l’incendie[25], mais le retard pris devait rendre ces manœuvres en grande partie inutiles, l’incendie étant déjà incontrôlable.

Le dimanche après-midi, 18 heures après que l’alarme sonnait à Pudding Lane, le feu était devenu une tempête de feu engendrant et maintenant son propre système de vents. L’effet de cheminée provoquait une gigantesque remontée d’air chaud partout où les courants d’air étaient réduits par le bâti, comme au niveau des jetées, laissant un vide au niveau du sol. Loin d’éteindre le feu, comme on aurait pu s’y attendre[26], les vents puissants qui en résultèrent fournirent, au contraire, de l’oxygène aux flammes, et les turbulences provoquées par la montée de la colonne d’air firent circuler le vent irrégulièrement, à la fois au nord et au sud de la direction principale du grand vent, qui soufflait toujours vers l’est.

Revenu en début de soirée sur le fleuve, observer l’incendie avec son épouse et quelques amis, Pepys ordonna au batelier de les amener aussi près que possible du sinistre ; « et tout le long de la Tamise, avec le visage au vent, vous étiez presque brûlé par une pluie de braises ». Lorsque ces « braises » devinrent insupportables, le groupe se rendit jusqu’à la tombée de la nuit dans une taverne de la rive sud du fleuve, d’où ils purent alors voir l’incendie sur le pont de Londres et de l’autre côté du fleuve, « comme une seule arche de flammes de ce côté-ci du pont à l’autre, et dans un arc sur la colline pour une arche d’environ un mille de long : j’en pleurai ». Pepys a décrit cette arche de feu comme « un arc avec la flèche de Dieu en elle avec un point brillant. »

Lundi

À l’aube du lundi 3 septembre, le feu s’étendait principalement vers le nord et l’ouest, les turbulences provoquées par l’incendie poussant les flammes à la fois plus au sud et au nord[27]. Si la progression vers le sud fut essentiellement contenue par le fleuve lui-même, elle avait enflammé les maisons du pont de Londres et menaçait de le traverser pour frapper le district de Southwark, sur la rive sud. Ce quartier fut préservé grâce à un coupe-feu antérieur sur le pont, sous la forme d’une large brèche entre les bâtiments, qui avait déjà sauvé la rive sud de la Tamise lors de l’incendie de 1632 et la préserva à nouveau cette fois-ci[28]. Le départ de feu provoqué à Southwark par des braises volantes fut rapidement maîtrisé. La poussée de l’incendie vers le nord amena les flammes au cœur de la Cité. Lorsque les maisons des banquiers de Lombard Street commencèrent à brûler le lundi après-midi, il y eut une ruée pour mettre en sécurité leurs piles de pièces d'or, si cruciales pour la richesse de la ville et de la nation, avant qu’elles ne fondent. Plusieurs observateurs ont souligné le désespoir et le sentiment d’impuissance qui paraît avoir saisi les Londoniens le deuxième jour, ainsi que le manque d’efforts concertés pour sauver les les riches quartiers à la mode menacés par les flammes, comme le Royal Exchange – qui faisait à la fois office de bourse et de centre commercial – et les opulentes boutiques de produits de consommation de Cheapside. Ayant pris feu à la fin de l’après-midi, le Royal Exchange n’était plus, quelques heures plus tard, qu’une carcasse fumante.

« L’incendie était si universel, et les gens si abasourdis, que dès le commencement, je ne sais par quel désespoir ou tour du destin, ils luttèrent à peine pour l’éteindre, si bien qu’on n’entendait ni ne voyait rien d’autre que cris et lamentations, courant en tous sens comme des créatures distraites ne cherchant pas à sauver même leurs biens, tant était étrange la consternation qui les frappait »

— John Evelyn, Journal[29]

Le courtisan et diariste Evelyn, qui vivait à Deptford, à six kilomètres de la Cité, ne fut donc pas témoin des débuts du désastre. Le lundi, il se rendit à Southwark en carrosse avec d’autres personnes aisées pour contempler ce que Pepys avait vu la veille : la Cité brûlant de l’autre côté du fleuve. L’incendie s’était désormais nettement étendu : « la Cité tout entière prise dans de terrifiantes flammes près de la rive ; toutes les maisons du Pont, tout Thames Street, et en remontant vers Cheapside, en descendant vers les Trois Grues, étaient désormais calcinées[30] ». Evelyn nota, en soirée, que le fleuve était couvert de barges et de bateaux chargés de biens en train de fuir. Il observa un grand exode de voitures à bras et de piétons à travers le goulot d’étranglement des portes de la Cité, à destination des terrains non bâtis au nord et à l’est, « qui étaient jonchés sur des milles à la ronde de biens mobiliers de toutes sortes, et de tentes érigées pour abriter à la fois les gens et ce qu’ils avaient pu emporter avec eux. Quel spectacle misérable et calamiteux ! »

Rapidement la suspicion selon laquelle l’origine de l’incendie n’était pas accidentelle surgit dans la cité menacée. Les tourbillons entraînaient sur de longues distances des étincelles et des éclats enflammés qui allaient se loger dans les toits de chaume et les gouttières en bois, provoquant de nouveaux départs de feu, apparemment sans lien avec l’incendie majeur. Ceci donna lieu à des rumeurs selon lesquelles que ces nouveaux départs de feu étaient délibérément provoqués. La deuxième Guerre anglo-hollandaise en cours rendit immédiatement les étrangers suspects. Tandis que la peur et la suspicion laissaient la place à la certitude, des bruits coururent qu’une invasion était imminente et qu’on avait aperçu des agents étrangers en train de jeter des « boules de feu » dans les maisons, ou surpris avec des grenades ou des allumettes[31]. Une vague de violence urbaine s’ensuivit[32]. William Taswell fut témoin du pillage et de la destruction du magasin d’un peintre français, et il vit avec horreur un forgeron se diriger vers un Français dans la rue pour lui assener un coup de barre de fer sur le crâne. La rupture des communications causée par la destruction des infrastructures renforça grandement la peur du terrorisme. Le General Letter Office, à travers lequel passait le courrier de tout le pays, brûla tôt dans la matinée du lundi. La London Gazette parvint tout juste, avant que les bâtiments de l’imprimeur ne partent en fumée, à sortir son numéro du lundi, essentiellement consacré aux ragots de la bonne société, avec une brève évoquant un incendie déclaré le dimanche matin qui « se poursuit avec grande violence ». La disparition d’infrastructures de communication dont dépendait le pays tout entier laissé un vide laissé que remplit la rumeur. Des religieux prétendirent avoir affaire à une nouvelle conspiration des poudres. La panique et la paranoïa collective entraînée, le lundi, par la suspicion, fut telle que les Trained Bands comme les Coldstream Guards se consacrèrent plus à arrêter ou sauver de l’ire de la foule – voire les deux – les étrangers, les catholiques ou les personnes d’allure louche qu’à lutter contre l’incendie.

L’espoir par les Londoniens, en particulier les plus fortunés, de sauver leurs biens des flammes constitua une source de revenus pour les pauvres valides, en particulier les possesseurs de charrettes et de bateaux, qui furent embauchés comme porteurs, et qui se contentèrent d’ailleurs parfois de dérober purement et simplement leurs chargements. La location d’une charrette, qui coûtait deux shillings le dimanche grimpa, le lundi, à quarante livres sterling, une petite fortune (équivalente à plus de 4 000 livres de 2005[33]). Quiconque possédant une charrette ou un bateau dans les environs de Londres paraît avoir réussi à se frayer un chemin jusqu’à la Cité pour profiter de l’occasion. L’accrochage aux portes étroites entre ces charrettes et les habitants tentant de fuir engendra un tel chaos aux portes que les magistrats ordonnèrent, dans l’espoir de forcer les habitants à se concentrer sur la lutte contre les flammes plutôt que sur le sauvetage de leurs possessions, la fermeture des portes dans l’après-midi du lundi, afin « qu’ayant perdu tout espoir de sauver quoi que ce soit, ils tentent plus désespérément d’éteindre l’incendie. Cette mesure précipitée et infructueuse fut annulée dès le lendemain.

Alors même que la rue cédait à la violence, en particulier autour des portes, et que l’incendie faisait rage, le lundi marque également le début des actions concertées. Bloodworth avait, semble-t-il, quitté la Cité : son nom n’apparaît dans aucun récit de l’époque relatant les événements du lundi[34]. Devant l’urgence, Charles passa une nouvelle fois outre aux autorités de la Cité et chargea son frère Jacques, duc de York, des opérations. Celui-ci installa des postes de commande autour du périmètre de l’incendie et enrôla de force les citadins des classes inférieures dans des équipes de pompiers bien payées et bien nourries. Trois courtisans disposant de suffisamment d’autorité pour ordonner des démolitions reçurent la responsabilité de de chaque poste. Ce geste visible de solidarité venant de la Couronne avait pour but de mettre fin à la crainte des citoyens d’être tenus pour financièrement responsables de la destruction des maisons. Jacques et ses gardes patrouillèrent les rues tout le lundi, sauvant les étrangers de la foule et tentant de maintenir l’ordre. « Le duc d’York a conquis les cœurs du peuple avec ses efforts continuels et infatigables jour et nuit pour aider à éteindre le feu », écrivait un témoin dans une lettre en date du 8 septembre.

Le lundi soir, l’espoir que les murs en pierre massifs du château de Baynard, Blackfriars, l’équivalent occidental de la Tour de Londres, pourrait contenir lees flammes, fut anéanti. Ce palais royal historique brûla toute la nuit et fut entièrement consumé. Un récit contemporain dit que, ce jour-là ou plus tard, le roi Charles II en personne travailla de sa main à jeter de l’eau sur les flammes et à aider à démolir des immeubles pour faire un coupe-feu.

Mardi

Le mardi 4 septembre est la journée où les dégâts furent les plus importants[35]. Le poste de commande du duc d’York à Temple Bar, à la jonction du Strand et de Fleet Street, était censé arrêter l’avancée de l’incendie vers l’ouest et le palais de Whitehall. Jacques, qui espérait que la Fleet formerait un coupe-feu naturel, disposa ses hommes le long de la rivière, entre le Fleet Bridge et la Tamise. Cependant, tôt dans la matinée, les flammes poussées par le vent d’est bondirent par-dessus la Fleet et débordèrent les hommes du duc, les forçant au sauve-qui-peut. Ce fut la consternation au palais devant l’avancée implacable du feu : « Oh, quelle confusion régnait alors à cette cour ! » écrivit Evelyn.

Travaillant enfin selon un plan préétabli, les pompiers de Jacques créèrent également un large coupe-feu au nord de l’incendie, qui contint l’incendie jusqu’à la fin de l’après-midi, avant que les flammes ne bondissent à travers pour commencer à détruire la large et affluente rue commerçante de Cheapside.

Tout le monde croyait que les épais murs de pierre de la cathédrale Saint-Paul et le coupe-feu naturel que formait la place qui l’entourait, serait un refuge inviolable. Elle avait remplie par les biens sauvés les citadins et ses cryptes étaient occupées par les stocks des imprimeurs et libraires de Paternoster Row, situé non loin de là. Par une extraordinaire malchance cependant, le bâtiment était entourés de nombreux échafaudages en bois dus à sa restauration en cours sous la direction d’un certain Christopher Wren, alors relativement inconnu. Les échafaudages prirent feu dans la nuit du mardi au mercredi. À la sortie de l’école, le jeune William Taswell observa, des escaliers de Westminster, les flammes encercler la cathédrale, puis le feu des échafaudages se communiquer aux poutres du toit. En l’espace d’une demi-heure, le plomb du plafond avait fondu, tandis que les livres et papiers de la crypte s’enflammaient en grondant. Evelyn nota dans son journal que « Les pierres de Saint-Paul volaient comme des grenades, le plomb fondu courait dans les rues en déluge, et les pavés même luisaient d’un rougeoiement féroce, tel que ni cheval ni homme ne pouvait les fouler ». Bientôt la cathédrale ne fut plus qu’une ruine.

Durant la journée, les flammes commencèrent à se diriger vers l’est à partir du quartier de Pudding Lane, face au vent d’est et en direction de la tour de Londres et de ses réserves de poudre. Après avoir attendu toute la journée l’aide demandée aux pompiers officiels de Jacques, occupés à l’ouest, la garnison de la Tour décida de prendre les choses en main et de créer des coupe-feu en faisant exploser les maisons du voisinage sur une grande échelle, ce qui ralentit l’avancée des flammes.

Mercredi

La tombée du vent le mardi soir, permit aux coupe-feu creusés par la garnison de produire, dès le lendemain matin, mercredi 5 septembre, leur effet[36]. Pepys traversa, en se brûlant les pieds, la cité fumante et grimpa au sommet de la flèche de Barking Church, d’où il contempla la Cité en ruines, « la plus triste vision de désolation que j’aie jamais vue ». De nombreux incendies mineurs continuaient à brûler, mais le Grand incendie était achevé. Visitant les Moorfields, un vaste terrain vague situé juste au nord de la Cité, il y vit un grand campement de sinistrés sans abri, et nota que le prix du pain aux alentours du parc avait doublé. Evelyn se rendit également aux Moorfields, qui étaient devenus le principal lieu de ralliement des sinistrés, et il fut horrifié à la vue des nombreux désespérés qui s’y trouvaient, certains dans des tentes, d’autres dans des abris bâtis avec les moyens du bord : « beaucoup [étaient] sans le moindre haillon ou ustensile indispensable, sans lit ni planche [...] réduits à la plus extrême misère et pauvreté[37] ». Evelyn fut impressionné par la fierté de ces Londoniens, « qui quoique presque morts de faim et de dénuement, ne demandant pourtant pas le moindre penny de soulagement ».

La peur des terroristes étrangers et d’une invasion française ou hollandaise était plus vive que jamais parmi les victimes de l’incendie et, au cours de la nuit du mercredi au jeudi, une panique généralisée éclata dans les camps des Moorfields et d’Islington. Une lumière dans le ciel au-dessus de Fleet Street donna naissance à la rumeur selon laquelle 50 000 immigrants français et hollandais s’étaient soulevés et marchaient vers les Moorfields pour terminer ce que l’incendie avait commencé : égorger les hommes, violer les femmes et voler leurs maigres biens. La foule terrifiée se rua dans les rues, s’attaquant à tous les étrangers qu’elle croisait. D’après Evelyn, ce n’est qu’« avec grand mal et les pires difficultés » qu’ils furent apaisés et rejetés dans les Moorfields par les Trained Bands, les Life Guards et les membres de la cour. La tension était telle que Charles redouta une révolte générale contre la monarchie. La production et la distribution de vivres avaient été perturbées au point de tomber à zéro. Charles annonça que la Cité serait quotidiennement approvisionnée en pain et que des marchés sûrs seraient établis autour de la ville. Ces marchés étaient destinés à la vente et à l’achat ; il ne fut jamais question de distribuer de l’aide d’urgence.

Bilan

Bilan humain

Le nombre des victimes directes de l’incendie fut très réduit : huit morts selon Porter[38] et moins de dix selon Tinniswood. Ce dernier ajoute toutefois que quelques victimes ont dû passer inaperçues et qu’il y a vraisemblablement eu des morts dans les campements provisoires, en plus des victimes brûlées et intoxiquées[39].

Hanson rejette ce bilan et rappelle que plusieurs, dont le dramaturge James Shirley et son épouse, sont morts de faim et de froid au cours de l’hiver qui suivit l’incendie. Hanson considère que « c’est faire preuve de crédulité de croire que les seuls papistes ou étrangers battus à mort ou lynchés furent ceux sauvés par le duc d’York », que les chiffres officiels ne sont guère révélateurs sur le destin des pauvres non recensés, et que la chaleur au centre du brasier, largement supérieure à celle d’un feu de cheminée, suffisait à consumer des corps entiers, ne laissant que quelques fragments d’ossements. Le feu ne fut pas seulement alimenté par du bois ou du chaume, mais aussi par de l’huile, du bitume, du charbon, du suif, de la graisse, du sucre, de l’alcool, de la térébenthine et de la poudre à canon : sa chaleur était telle qu’il fit fondre l’acier importé qui se trouvait sur les quais[N 8], ainsi que les grandes chaînes et verrous de fer des portes de la Cité[N 9]. Seules les dents auraient pu résister à de telles températures, mais les pauvres en avaient rarement ne fût-ce qu’une seule. Des fragments d’os anonymes n’étaient pas d’un grand intérêt pour les affamés qui fouillèrent les dizaines de milliers de tonnes de débris après la fin de l’incendie à la recherche de biens de valeur, pas plus que pour les travailleurs qui déblayèrent les cendres pour la reconstruction. L’incendie ravagea très rapidement les demeures délabrées des pauvres, piégeant sans doute « les vieux, les très jeunes, les lents et les infirmes » et enterrant les cendres de leurs os sous les décombres : le bilan des victimes ne serait pas alors de huit, mais de « plusieurs centaines et assez vraisemblablement de plusieurs milliers[40] ».

Bilan matériel

Les dégâts matériels ont été chiffrés à 13 200 maisons, 87 églises paroissiales, 44 maisons de la Livery Company, la Royal Exchange, la Custom House, la cathédrale Saint-Paul, plusieurs prisons, dont celle de Bridewell Palace, le General Letter Office, et les trois portes occidentales de la Cité : Ludgate, Newgate et Aldersgate[41]. Le coût du désastre, tout d’abord chiffré à 100 millions de livres de l’époque, fut par la suite réduit au chiffre incertain de 10 millions de livres[42] (plus d’un milliard de livres de 2005)[43]. Evelyn pensa voir plus de « 200 000 personnes de tous rangs et statuts dispersés, installés près de piles de ce qu’ils avaient pu sauver » dans les champs vers Islington et Highgate[42].

Suites de l’incendie

On trouva un bouc émissaire en la personne d’un horloger français simple d’esprit de Rouen nommé Robert Hubert, qui déclara, dans sa confession, être un agent du pape et avoir allumé le Grand incendie à Westminster[44]. Il changea, par la suite, son histoire pour prétendre avoir allumé l’incendie dans la boulangerie de Pudding Lane. Malgré de sérieux doutes sur ses facultés mentales, Hubert fut reconnu coupable et pendu à Tyburn le 28 septembre 1666. On découvrit, après son exécution, qu’il n’était arrivé à Londres que deux jours après le début de l’incendie[45]. Les allégations selon lesquelles le feu avait été allumé par des catholiques furent exploitées par la propagande du parti opposé à la cour pro-catholique de Charles II, surtout durant le complot papiste de 1678 et la crise d’exclusion qui s’ensuivit[46]. Quant au boulanger, il ne fut que brièvement inquiété puisque la confession de Robert Hubert leva les soupçons pesant sur lui[47], et il put reprendre son activité.

Craignant que le chaos et l’agitation qui suivirent l’incendie ne donnent naissance à une nouvelle rébellion, Charles II encouragea les sinistrés à quitter Londres pour s’installer ailleurs, proclamant rapidement que « toutes les Cités et Villes, quelles qu’elles soient, doivent sans contradiction recevoir lesdites personnes en détresse et leur permettre le libre exercice de leur commerce manuel ». On ne sait pas précisément combien de réfugiés ont quitté Londres, et pour quelle destination, quoique certains se soient installés à Oxford.

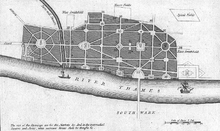

Plan de John Evelyn, jamais réalisé, pour une reconstruction radicalement différente de de la Cité de Londres.

Plan de John Evelyn, jamais réalisé, pour une reconstruction radicalement différente de de la Cité de Londres.

Un tribunal spécial, la Fire Court, constitué de trois juges ou plus, fut constitué pour traiter des disputes entre locataires et propriétaires. La Fire Court décida qui devrait reconstruire, en se basant sur la richesse de chacun, et qui pouvait résilier les contrats. Cette cour siégea à Cliffords Inn entre le 27 février 1667 et septembre 1672. Les affaires étaient entendues et un verdict généralement rendu la même journée ; sans cette cour, les querelles légales auraient sérieusement retardé la reconstruction de la ville. Les juges travaillaient gratuitement entre trois et quatre jours par semaine. En récompense pour leurs efforts, le peintre John Michael Wright fut chargé de réaliser les portraits des vingt-deux juges qui siégèrent à la Fire Court, dont les frères Hugh et Wadhamn Wyndham.

Plusieurs plans pour une reconstruction radicalement différente de la Cité furent proposés, un mouvement encouragé par le roi. Si elle avait été reconstruite selon certains de ces plans, Londres aurait rivalisé en magnificence baroque avec Paris (voir plan d’Evelyn ci-contre). La Couronne et les autorités de la Cité tentent d’établir « à qui toutes les maisons et tous les terrains appartenaient en droit », afin de négocier des compensations avec leurs propriétaires pour les modifications en profondeur qu’impliquaient ces plans, mais cette idée irréaliste dut finalement être abandonnée. Les incitations à faire arpenter les terrains sur lesquels se tenaient les domiciles furent pour l’essentiel ignorées par les citadins plus préoccupés par leur survie quotidienne, sans compter ceux qui avaient quitté la capitale. La pénurie de main-d’œuvre engendrée par l’incendie rendit, en outre, impossible l’embauche de travailleurs pour cette tâche.

Faute de pouvoir résoudre les problèmes de propriété, aucun des plans grandioses de cité baroque, toute en places et en avenues, ne put être réalisé, en l’absence de personne avec qui négocier et de moyen de calculer les compensations à verser. L’ancien tracé fut donc, pour la plupart, reproduit dans la nouvelle cité, avec quelques améliorations dans le domaine de l’hygiène et de la prévention contre les incendies : les rues furent élargies, les quais le long de la Tamise plus ouverts et accessibles, sans maisons gênant l’accès au fleuve, et surtout, les maisons furent construites non en bois, mais en brique et en pierre. De nouveaux bâtiments publics furent édifiés sur les emplacements des anciens, les plus célèbres étant sans doute la cathédrale Saint-Paul et les cinquante nouvelles églises de Christopher Wren.

Un monument commémoratif du Grand incendie, conçu à l’initiative de Charles II et dessiné par Christopher Wren et Robert Hooke, fut érigé près de Pudding Lane. Haut de 61 mètres, « Le Monument » est un élément représentatif de Londres qui a donné son nom à une station de métro. En 1668, les accusations portées contre les catholiques furent ajoutées au Monument : « ... le plus terrifiant Incendie de cette Cité ; allumé et perpétué par la traîtrise et la malveillance de la faction papiste » (« the most dreadful Burning of this City; begun and carried on by the treachery and malice of the Popish faction »). Hormis les quatre années de règne de Jacques II (1685-1689), cette inscription ne disparut qu’en 1830[48].

Un autre monument, le Golden Boy de Pye Corner, à Smithfield, marque l’endroit où s’arrêta l’incendie. Selon l’inscription, le fait que l’incendie se soit déclaré dans Pudding Lane (le « allée du pudding ») et se soit arrêté à Pye Corner (le « coin de la tarte ») est un signe que l’Incendie fut un châtiment divin pour le péché de gourmandise commis par la Cité tout entière.

L’épidémie de peste de 1665 avait tué un sixième de la population de Londres, soit 80 000 personnes[49], et beaucoup suggèrent, étant donné qu’il n’y eut plus d’épidémies récurrentes de peste à Londres après l’incendie[50], que ce dernier a sauvé des vies sur le long terme en réduisant en cendres un grand nombre de logements insalubres, avec les rats et les puces qui transmettaient la maladie. Le site du Museum of London affirme que ces deux éléments sont liés[51], tandis que l’historien Roy Porter rappelle que l’incendie n’a pas atteint les taudis des banlieues, qui formaient la partie la plus insalubre de la ville[52]. D’autres explications épidémiologiques ont été avancées, ainsi que le fait que la maladie a disparu de la quasi-totalité des villes européennes à la même époque[50].

Bibliographie

Études

- (en) John Evelyn, Diary and Correspondence of John Evelyn, F.R.S., Hursst and Blackett, Londres, 1854.

- (en) Neil Hanson, The Dreadful Judgement: The True Story of the Great Fire of London, Doubleday, New York, 2001.

- (en) Morgan, Oxford Illustrated History of Britain, Oxford, Oxford, 2000.

- (en) Samuel Pepys, The Diary of Samuel Pepys, Vol. 7, Harper Collins, Londres, 1995 (ISBN 0004990277).

- (en) Roy Porter, London: A Social History, Harvard, Cambridge, 1994.

- (en) T. F. Reddaway, The Rebuilding of London after the Great Fire, Jonathan Cape, Londres, 1940.

- (en) Bruce Robinson, London: Brighter Lights, Bigger City, BBC.

- (en) Francis Sheppard, London: A History, Oxford, Oxford, 1998.

- (en) Adrian Tinniswood, By Permission of Heaven: The Story of the Great Fire of London, Jonathan Cape, Londres, 2003.

Fiction

- Jacques Roubaud, Le Grand Incendie de Londres, 411 p., Paris, Seuil, Coll. Fiction & Cie, 1989 (ISBN 2-020-10472-5)

- Dans la série de livres Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel de Michael Scott, il est dit que le Grand incendie de Londres a été provoqué par Nicolas Flamel fuyant John Dee.

Notes

- Toutes les dates sont données dans le calendrier julien, qui reste en usage en Angleterre jusqu'en 1752. Voir l'article « Passage au calendrier grégorien ».

- Aujourd’hui le West End.

- Les travaux de référence donnent une superficie de 330 acres à l’intérieur du mur romain (voir par exemple Sheppard, p. 37). Tinniswood donne quant à lui une superficie d’un mille carré (667 acres).

- L’actuel West End

- Le crochet à incendie (firehook) était une lourde perche d’environ neuf mètres de long avec un crochet à une extrémité qui devait être accroché aux poutres du plafond d’une maison menacée par l’incendie pour l’abattre au moyens de cordes et de poulies (Tinniswood, p. 49).

- Hanson (p. 76) affirme qu’elles disposaient de roues tandis que Tinniswood (p. 50) assure le contraire.

- Ces fourgons à incendie, patentés en 1625, étaient de simples pompes à bras actionnées par de longs manches à l’avant et à l’arrière (Tinniswood, p. 50).

- Le point de fusion de l’acier se situe entre 1 250 et 1 480 °C.

- Le point de fusion du fer se situe entre 1 100 et 1 650 °C.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Great Fire of London » (voir la liste des auteurs)

- Porter, p. 69-80.

- Tinniswood, 4, p. 101.

- Reddaway, p. 27.

- Morgan, p. 293-4.

- John Evelyn en 1659, cité dans Tinniswood, 3. Cette section se base, sauf indication contraire, sur Tinniswood, p. 1-11.

- Porter, p. 80.

- Hanson, p. 80.

- Voir Hanson, p. 85-88, pour le caractère républicain de Londres.

- Hanson, p. 77-80. Cette section, sauf indication contraire, se base sur Hanson, p. 77-101.

- Rege Sincera (pseudonyme), Observations both Historical and Moral upon the Burning of London, September 1666, cité dans Hanson, p. 80.

- Lettre d’un correspondant inconnu à Lord Conway, septembre 1666, cité par Tinniswood, p. 45-46.

- Hanson, p. 82. Cette section se base, sauf indication contraire, sur Tinniswood, p. 46-52, et Hanson, p. 75-78.

- Reddaway, p. 25.

- Toutes les citations concernant Pepys proviennent de son journal.

- Bruce Robinson,London’s Burning: The Great Fire

- Gough MSS London14, Bodleian Library, cité par Hanson, p. 123.

- Tinniswood, p. 52.

- Voir Robinson, (en)London:Brighter Lights, Bigger City et Tinniswood, p. 48-49.

- Les cartes au jour le jour sont basées sur Tinniswood, p. 58, 77, 97.

- Tinniswood, p. 42-43.

- Tinniswood, p. 44.

- Journal de Pepys, 2 septembre 1666.

- Tinniswood, p. 93.

- Tinniswood, p. 53.

- London Gazette, 3 septembre 1666.

- Hanson, p. 102-105.

- La section « Lundi » est basée, sauf indication contraire, sur Tinniswood, p. 58-74.

- (en) Robinson,"London’s Burning: The Great Fire" sur le site de la BBC.

- Toutes les citations de John Evelyn sont tirées de son journal.

- Evelyn, p. 10.

- Hanson, p. 139.

- Reddaway, p. 22, 25.

- Hanson, p. 156-57.

- Tinnisworth, p. 71.

- La section « Mardi » est basée sur Tinniswood, p. 77-96.

- La section « Mercredi » est basée, sauf indication contraire, sur Tinniswood, p. 101-10.

- Cité par Tinniswood, p. 104.

- Porter, p. 87.

- Tinniswood, p. 131-35.

- Hanson, p. 326-333.

- Porter, p. 87-88.

- Reddaway, p. 26.

- Pouvoir d’achat de la livre anglaise de 1264 à 2005

- La section « Suites de l’incendie » se base, sauf indication contraire, sur Reddaway, p. 27 et suivantes, et Tinniswood, p. 213-237.

- Tinniswood, p. 163-168.

- Stephen Porter, « The Great Fire of London », Oxford Dictionary of National Biography (Oxford University Press). Consulté le 23 avril 2011.

- Museum of London - Frequently asked questions

- Robert Wilde, « The Great Fire of London – 1666 », About.com. Consulté le 28 novembre 2006.

- Porter, p. 84.

- Hanson, p. 249-250.

- Ask the experts, Museum of London.

- « Les quartiers ravagés par la peste, situés hors des murs de la ville, qui abritaient les taudis les plus sordides — Holborn, Shoreditch, Finsbury, Whitechapel et Southwark — ne furent hélas que peu touchés par l’incendie, alors qu’être réduits en cendres était ce dont ils avaient besoin. » (Porter, p. 80)

Voir aussi

Articles connexes

Wikimedia Foundation. 2010.