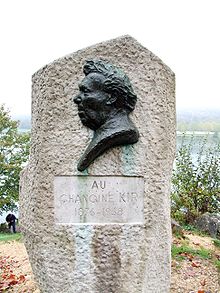

- Félix Kir

-

Pour les articles homonymes, voir KIR.

Pour les articles homonymes, voir KIR.Félix Kir

Parlementaire français Date de naissance 22 janvier 1876 Date de décès 25 avril 1968 Mandat Député 1945-1967 Début du mandat 1945 Circonscription Côte-d'Or Groupe parlementaire RI (1945-1955)

IPAS (1956-1962)

RD (1962-1967)IVe République-Ve République modifier

Félix Kir (Alise-Sainte-Reine, 22 janvier 1876 - Dijon, 25 avril 1968) est un chanoine et homme politique français. Résistant, il fut après-guerre, député-maire de Dijon. Il a donné son nom à une boisson, le kir.

Sommaire

Biographie

Issu d'une famille d'origine alsacienne qui s'est installée en Bourgogne en 1870 suite à la guerre franco-allemande, Félix Kir est né à Alise-Sainte-Reine en Côte-d'Or le 22 janvier 1876. En 1891, il entre en quatrième au petit séminaire de Plombières-lès-Dijon et est ordonné prêtre en 1901. Il est successivement vicaire à Auxonne ; curé de Drée ; vicaire à Notre-Dame de Dijon de 1904 à 1910 ; curé de Bèze de 1910 à 1924, ministère pendant lequel il est mobilisé dans les services de santé. De 1924 à 1928, il est curé de Nolay. En 1928, l'évêque de Dijon le nomme directeur des œuvres et groupements d'hommes et des œuvres de presse. Il s'installe alors à Dijon. Il est nommé chanoine honoraire en 1931.

Le résistant

La Seconde Guerre mondiale permet au chanoine Kir d'exercer des responsabilités publiques. Le 16 juin 1940, alors que le maire de Dijon a quitté la ville, Félix Kir est nommé membre de la délégation municipale de Dijon. Il fait évader 5 000 prisonniers de guerre français du camp de Longvic. Cette activité lui vaut d'être arrêté par les Allemands d'octobre à décembre 1940, puis relâché ; mais il perd alors ses fonctions municipales. Il est à nouveau arrêté, deux jours, en 1943. Son attitude patriote lui attire l'hostilité des collaborateurs. Le 26 janvier 1944, il est victime à son domicile d'un attentat perpétré non par la Milice[1], mais par des Français à la solde directe des occupants. Blessé de plusieurs balles, il se soustrait aux recherches de la Gestapo en quittant Dijon, où il revient le 11 septembre 1944, jour de la Libération de la ville.

Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1946 et cité à l'ordre de l'armée.

Le politique

En mai 1945 (et non à la Libération comme indiqué quelque fois par erreur[1]), il est élu maire de Dijon et le reste jusqu'à sa mort, étant réélu en 1947, 1953, 1959 et 1965. Il est conseiller général de Côte-d'Or et député à l'Assemblée nationale de 1945 à 1967, et inscrit au CNI. Il est le doyen de l'Assemblée nationale de 1953 à 1967.

À Dijon, sa réalisation la plus notable est le lac artificiel à l'ouest de la ville, créé pour agrémenter la ville et réguler les crues de l'Ouche. Inauguré le 20 juin 1964, il reçut officiellement en 1965 le nom de lac du chanoine Kir. Sous ses mandats, un vaste campus universitaire est créé à l'initiative du recteur Marcel Bouchard. De nouveaux quartiers sont urbanisés, notamment celui de la Fontaine-d'Ouche.

Le maire de Dijon appréciait les jumelages : il a jumelé sa ville avec York et Dallas en 1957, Mayence en 1958, Reggio d'Émilia en 1963, Meknès en 1967. Dijon et Stalingrad furent associées en 1959.

Le personnage

C'était un personnage truculent, aux réparties mordantes. Il travailla de son vivant à créer sa propre légende, en s'attribuant des actions exceptionnelles. Il n'hésita pas à prendre le képi pour faire la circulation devant la mairie de Dijon. À un député communiste qui l'invectiva sur sa foi, refusant qu'on puisse croire en Dieu sans jamais l'avoir vu, il aurait répondu : « Et mon cul, tu l'as pas vu, et pourtant il existe ! ». Ce fut le dernier prêtre député à avoir porté la soutane sur les bancs et à la tribune de l'Assemblée nationale. À la tribune de l’assemblée, il eut cette formule : « Mes chers confrères, on m’accuse de retourner ma veste et pourtant, voyez, elle est noire des deux côtés ».

À l'Assemblée nationale il présida également, en tant que doyen d'âge, la première séance de la Ve République.

Le chanoine donna son nom au vin blanc-cassis, le kir, que la mairie servait à ses invités depuis plusieurs décennies. En 1952, le chanoine concéda l'exclusivité du nom à la maison Lejay-Lagoute. Néanmoins, pour ne pas peiner les autres liquoristes de Dijon, il leur permit également d'utiliser son nom, ce qui entraîna une bataille : un arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1992 réserva l’exclusivité du Kir à la maison Lejay-Lagoutte, mais cet arrêt ne fut jamais appliqué[2]. Lorsqu'il se rendait à l'Assemblée, il emportait un cabas contenant une bouteille de vin blanc et une bouteille de liqueur de cassis et il offrait un kir à ses compagnons de voyage.

En 1960, à la suite de sa rencontre avec Nikita Khrouchtchev à Moscou, les cafés de Dijon créent le Double K. Nikita Khrouchtchev, lors d'une visite officielle en France, était venu à Dijon pour y rencontrer le chanoine Kir. Cette rencontre ne put avoir lieu, le chanoine en ayant été très fortement dissuadé par les plus hautes autorités religieuses catholiques. En 1964 il entreprenait le voyage de Moscou pour y rencontrer son « ami » Nikita, premier secrétaire du Parti communiste de l'U.R.S.S. Cette rencontre, ainsi que le jumelage (officiellement « protocole d'amitié ») de Dijon avec Stalingrad (aujourd'hui Volgograd) en 1959, firent de lui le plus célèbre « anticommuniste pro-bolchevik de l'Histoire de France ». Cela lui valut un désistement en sa faveur du candidat communiste au second tour des élections législatives de 1962 (alors qu'il était membre d'un parti nettement de droite, les Indépendants & Paysans (CNIP). Il fut alors réélu face au candidat gaulliste, réélection qui n'aurait pas été assurée sans ce désistement.

Bibliographie

- Guillaume Laporte (pseudonyme de Jean-François Bazin et d'Alain Mignotte), Le chanoine Kir a-t-il existé ?, s.l., 1968, 183 p.

- Jean-François Bazin, Alain Mignotte, Pour le meilleur et pour le kir, le roman d'un mot-culte, Mâcon, JPM éditions, 2002, 209 p.

- Louis Muron, Le chanoine Kir, Paris, Presses de la Renaissance, 2004, 253 p.

- Charles Marquès, Le XXe siècle à l'hôtel de ville de Dijon, Précy-sous-Thil, Éditions de l'Armançon, 2006, 316 p.

- Louis Devance, Kir, je te pardonne Le chanoine et son assassin, Précy-sous-Thil, Éditions de l'Armançon, 2006, 271 p.

- Louis Devance, Le chanoine Kir L'invention d'une légende, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2007, 471 p.

Références

- Comme l'indique par erreur le site dijoon.free.fr (Page : "Le Chanoine Kir")

- Des bienfaits du cassis et de la truculence du Chanoine Kir La chronique "Histoire et gastronomie" de Jean Vitaux sur Canal Académie

Article connexe

- Elie Cyper (1908-1944) rabbin de Dijon et résistant.

Précédé par Félix Kir Suivi par Georges Connes (délégation municipale provisoire)

Maire de Dijon

1945-1968Jean Veillet Catégories :- Député de la Quatrième République française

- Ancien député de la Cinquième République

- Ancien député de la Côte-d'Or

- Ancien conseiller général de la Côte-d'Or

- Ancien maire de la Côte-d'Or

- Maire de Dijon

- Personnalité du Centre national des indépendants et paysans

- Résistant français

- Religieux français

- Chevalier de la Légion d'honneur

- Personnalité de la Bourgogne

- Personnalité politique de la Côte-d'Or

- Citoyen d'honneur (Mayence)

- Naissance en 1876

- Naissance en Côte-d'Or

- Décès en 1968

- Chanoine

Wikimedia Foundation. 2010.