- Fritz Haber

-

Pour les articles homonymes, voir Fritz Haber (homonymie).

Pour les articles homonymes, voir Fritz Haber (homonymie).Fritz Haber (9 décembre 1868 à Wrocław, Allemagne - 29 janvier 1934 à Bâle, Suisse) est un chimiste allemand qui a reçu le prix Nobel de chimie de 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac[1], importante pour la fabrication d'engrais et d'explosifs. Il est également considéré comme le « père de l'arme chimique » pour ses travaux sur le chlore et d'autres gaz toxiques largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale, ainsi que pour la mise au point du Zyklon B. D'origine juive, il fut contraint à l'exil en 1933 et mourut sur le chemin de Bâle en Suisse.

Sommaire

Biographie

Fritz Haber en 1905

Fritz Haber en 1905

Fritz Haber est issu de la petite bourgeoisie juive allemande. Son père, qui faisait le commerce de peintures et produits chimiques et avait perdu sa femme trois semaines après la naissance de Fritz, le tint pour « responsable » de cette mort, ce qui entraîna ultérieurement des tensions entre le père et le fils.

Avant de commencer sa carrière académique, Fritz Haber fait une formation commerciale et travaille dans l'entreprise de son père ainsi qu'à l'école polytechnique fédérale de Zurich avec Georg Lunge.

De 1886 à 1891, il étudie à l'université d'Heidelberg sous la direction de Robert Bunsen, puis à l'université de Berlin dans le groupe de A. W. Hoffmann, et enfin à l'école technique de Charlottenburg avec Carl Liebermann. Lors de ses études, il synthétise le premier l'ecstasy.

En 1893, il abandonne le judaïsme pour se convertir au protestantisme.

Synthèse de l'ammoniac

Photo de l'appareil de laboratoire utilisé par Haber pour synthétiser l'ammoniac en 1909. (Photo prise en juillet 2009 au Musée juif de Berlin).

Durant la période de 1894 à 1911 à Karlsruhe, il développe le procédé Haber, un procédé de formation catalytique de l'ammoniac à partir d'hydrogène et d'azote dans des conditions de haute température et haute pression, que BASF adoptera en 1909. Il devient riche et influent. En 1914, il est l'un des signataires du Manifeste des 93 : ce document, publié en Allemagne dans La Revue Scientifique le 4 octobre 1914 en réaction au repli allemand lors de la bataille de la Marne, soutenait la politique guerrière du Reich et de son Kaiser. Il obtient la médaille Liebig en 1914.

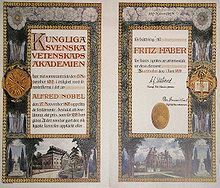

Diplôme accompagnant le prix Nobel de chimie de 1918 remis à Fritz Haber. Photographie prise au Musée d'histoire naturelle de l'Université de Wrocław.

Il a reçu le prix Nobel de chimie de 1918 « pour la synthèse de l'ammoniac à partir de ses éléments[1] ». Le procédé Haber a été une étape importante dans la chimie industrielle, car il a séparé la production de produits azotés, comme les engrais, les explosifs et les matières premières chimiques, des ressources naturelles terrestres, en particulier du nitrate de sodium, dont le Chili était l'un des principaux (et presque unique) producteur. La disponibilité soudaine d'engrais azotés bon marché a permis d'éviter une catastrophe malthusienne.

Les prix Nobel des années de guerre (1914 à 1919) furent décernés en juin 1920. Les Français, les Britanniques et les Américains boycottèrent la cérémonie en raison des activités d'Haber pendant les hostilités[2].

Travaux militaires et premier mariage

Pendant la Première Guerre mondiale, il travaille activement à la mise au point d'armes chimiques et l'emploi du chlore comme gaz de combat (« vagues dérivantes ») reçoit l'accord de l'état-major allemand. La première offensive allemande au chlore, sous sa supervision, est réussie mais ne parvient pas à obtenir la percée décisive pour des raisons essentiellement stratégiques[3].

La première épouse de Fritz Haber, Clara, également chimiste de formation, réprouve ce dévoiement de la science et se donne la mort quelques jours après cette première attaque.

Haber avait connu Clara à l’âge de dix-huit ans (elle en avait alors quinze) et il avait voulu la demander en mariage. Mais leurs parents respectifs s’étaient opposés au projet, jugeant Haber trop jeune. Les deux jeunes gens avaient pu se fiancer quand Haber s’était mis à travailler pour le compte de son père, mais les fiançailles avaient été rompues à la suite de la malheureuse affaire du chlorure de chaux. Sous l’influence de Haber, Clara s’était entre-temps mise à étudier la chimie et elle avait été la première femme à recevoir un doctorat de l’université de Breslau. À Fribourg, Fritz et Clara renouent leur ancienne idylle et se marient trois mois plus tard, au cours de l’été 1901[4].

Cette surenchère dans la barbarie, c’est plus que la femme de Haber ne peut en supporter. Dès le début, Clara Haber a fait l’impossible pour dissuader son mari d’entreprendre des recherches qu’elle juge criminelles et contraires à l’éthique scientifique la plus fondamentale. Elle a tenté en vain de faire comprendre à Fritz Haber à quel point son travail sur les gaz toxiques corrompait et pervertissait l’essence même de la chimie. Elle a plaidé au nom des principes humanitaires et, finalement, elle a exigé qu’il abandonne immédiatement ses recherches.

Mais Haber a refusé de l’écouter au nom des intérêts supérieurs du pays. Un savant, lui a-t-il répondu, appartient au monde en temps de paix et à son pays en temps de guerre. Les gaz pouvaient permettre à l’Allemagne de gagner la guerre et lui-même luttait pour une Allemagne triomphante, pilier de justice et d’ordre, soutien de la culture et de la science.

L’obstination de son mari va révolter Clara. « Elle aurait pu décider la séparation ou le divorce, note Morris Goran. Elle aurait alors tenté d’être à nouveau reconnue en tant que Clara Immerwahr, savante et militante humanitaire. Elle aurait aussi pu effacer la tache que le nom de Haber associé aux gaz empoisonnés, lui avait infligée. Mais elle ne réfléchissait pas de manière logique et elle agit dans le feu de la dispute. » Désespérée par l’attitude de son mari, Clara se suicide d’un coup de revolver, un soir du printemps 1915, alors que Haber dirige une attaque aux gaz sur le front Est[5].

La constante de Haber désigne la dose minimale de gaz fatale à l'homme. La « constante de Haber » s’applique selon la formule P = C / T, où C est la constante, P le poids de gaz en milligrammes par mètre cube et T le temps d’exposition en minutes. On peut, grâce à elle, calculer la dose mortelle d’un gaz en fonction du temps d’exposition[6].

Un institut berlinois porte toujours son nom (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft) ainsi qu'un autre à Karlsruhe et le centre de recherches en dynamique moléculaire de l'Université hébraïque de Jérusalem, le Fritz Haber Center for Molecular Dynamics Research[7].

Membre du conseil de surveillance du groupe militaro-industriel IG Farben dès sa création en 1925, Haber fut aussi actif dans les recherches sur les réactions de combustion, sur la séparation de l'or de l'eau de mer, sur l'effet adsorption et en électrochimie. La plus grande partie de son travail eut lieu de 1911 à 1933 à l'Institut de physique et d'électrochimie de Berlin-Dahlem. Il s'intéressa également aux pesticides et ses recherches permirent à Leonid Andrussow de mettre au point le procédé Andrussow servant à fabriquer industriellement le Zyklon B, produit qui sera employé des années plus tard dans les chambres à gaz des camps d'extermination.

En 1932, il fut encore lauréat de la Médaille Rumford.

Haber étant juif selon l'idéologie des nouveaux maîtres de l'Allemagne, les lois nazies l'obligèrent à prendre sa retraite après la promulgation des lois antisémites et à émigrer en 1934, malgré tous ses bons et loyaux services. Il avait obtenu un poste à Cambridge mais mourut la même année lors de son passage à Bâle.

Notes et références

- (en) « for the synthesis of ammonia from its elements » in Personnel de rédaction, « The Nobel Prize in Chemistry 1918 », Fondation Nobel, 2010. Consulté le 8 août 2010

- Mensuel La Recherche, numéro spécial Nobel d'octobre 2008, p. 67

- Michel Rival, Les Apprentis sorciers, Fritz Haber, Wernher von Braun, Edward Teller

- Michel Rival, Les Apprentis sorciers, Fritz Haber, Wernher von Braun, Edward Teller, p. 35

- Michel Rival, Les Apprentis sorciers, Fritz Haber, Wernher von Braun, Edward Teller, p. 58

- Michel Rival, Les Apprentis sorciers, Fritz Haber, Wernher von Braun, Edward Teller, p. 65

- Site du Fritz Haber Center for Molecular Dynamics Research

Voir aussi

Bibliographie

- David Vandermeulen, Fritz Haber, Delcourt, coll. « Mirages », Paris, 2005–

Cette série de bande dessinée (3 tomes parus) retrace la vie de Fritz Haber.

- Arkan Simaan, Le paradoxe de la science : Fritz Haber, Cahiers rationalistes, no 579, novembre-décembre 2005.

- Arkan Simaan, « Fritz Haber, chimiste à double visage », Science et pseudo-sciences, no 269, octobre 2005.[lire en ligne]

- Mathieu Bertholet, Farben, Actes Sud

pièce de théâtre retraçant une partie de la vie de Fritz Haber, notamment son mariage avec Clara Immerwahr

Liens externes

- (en) Biographie sur le site de la Fondation Nobel (la page propose plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par le lauréat - le Nobel Lecture - qui détaille ses apports)

Catégories :- Chimiste allemand

- Étudiant de l'École polytechnique fédérale de Zurich

- Étudiant de l'université de Heidelberg

- Lauréat du prix Nobel de chimie

- Lauréat allemand du prix Nobel

- Membre de la National Inventors Hall of Fame

- Naissance en 1868

- Naissance à Wrocław

- Décès en 1934

Wikimedia Foundation. 2010.