- Bois Bourgeois de Dabo

-

Le droit au "Bois Bourgeois" de la commune de Dabo (Moselle) est un droit d'usage forestier dont l'origine remonte au XVIe siècle. Ce droit d'usage bénéficie aux descendants des familles ayant habité Dabo avant 1793 ou venus s'établir dans le comté avant le 14 février 1817 en payant un droit d'entrée. Chaque année, pendant les deux jours ouvrables suivant le 11 novembre, les bénéficiaires de ce droit reçoivent par tirage au sort un lot de résineux sur pied et « vifs ».

Sommaire

Histoire des droits forestiers de l’ancien comté de Dabo

XIIIe siècle - XVIe siècle

Au XIIIe siècle, le comté de Dabo devint possession de la famille des Linange (en allemand (de) Leiningen) dont les terres se trouvent en Rhénanie-Palatinat. Frédéric III. de Linange en fit l'acquisition en 1241 et devint vassal de l'évêque de Strasbourg. Il fonda la lignée des Linange-Dabo (Leiningen-Dagsburg). En 1317 se produisit une division entre les lignées Linange-Falkenbourg et Linange-Hardenburg. Le comté demeura dans l'indivision et il en fut ainsi jusqu'en 1613.

À la suite de guerres qui dévastèrent le comté et dans le but d'assurer le repeuplement de celui-ci, les Comtes accordèrent des droits forestiers par plusieurs règlements dont le plus ancien dont on a connaissance date de 1569 sous le règne d'Emich XII de Linange-Dabo. Les dispositions du règlement de 1569 furent presque intégralement reprises dans un second règlement de 1594. Chaque année, par voie de proclamation, il était donné lecture du règlement aux sujets du comté.

De la Saint-Martin à la saint Georges (du 11 novembre au 23 avril), les forêts étaient fermées. Il était interdit d’y couper des arbres à peine d’amende et même allumer du feu pour faire des cendres et du charbon de bois nécessitait une autorisation préalable. Les habitants du comté bénéficiaient de l'attribution annuelle d'un certain nombre de résineux et de bois nécessaire à leur activité. Il était reconnu un droit de panage (droit de mener les porcs à la glandée) interdit cependant aux porcs étrangers au Comté. Il était également interdit de chasser et de pêcher.

XVIIe siècle

L'indivision du comté pris fin en 1613 et deux nouveaux règlements furent adoptés en 1614 et 1628 aux termes desquels le nombre de résineux attribués aux sujets bénéficiaires fut limité à 8 et 4 seulement pour les veuves.

Pendant la guerre de Trente Ans, le comté fut dévasté par les Suédois. Suite aux traités de Westphalie (1648) et de Nimègue (1678) le comté fut rattaché au Royaume de France. Le château de Dabo fut démantelé sur ordre de Louvois, ministre d'État de Louis XIV. On estime que suite aux guerres qui ravagèrent le comté, il n'y restait à l'époque plus qu'une quarantaine d'habitations.

XVIIIe siècle

Suite à ces événements, les comtes quittèrent définitivement Dabo pour s'en retourner résider dans leurs terres du Palatinat. Ils abandonnèrent l'administration du comté de Dabo à des intendants établis à Strasbourg.

Pour repeupler le territoire et attirer de nouveaux colons les intendants firent de nombreuses concessions sous forme de « baux emphytéotiques » (baux de longue durée) et d'« acensements » (concession d'un territoire contre paiement d'une redevance, le « cens ») à condition d’y construire des fermes, scieries, verreries, etc. Dabo se développa rapidement dès le début du XVIIIe siècle grâce aux avantages concédés. Des colons affluèrent de France, de Suisse, d'Allemagne, d'Alsace et de Lorraine.

Les colons devaient payer un droit d’entrée et un « cens » annuel. Ils étaient soumis à diverses corvées mais bénéficiaient de la délivrance du bois de feu et de construction, du pâturage et du panage comme les autres sujets[1].

Cependant la délivrance des concessions en nombre excessif et l’exploitation de coupes abusives par suite des besoins financiers des comtes firent l’objet de protestations de la part des habitants au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Les comtes de Linange dénièrent tout droit forestier à leurs sujets, soutenant que leur jouissance a toujours été précaire et révocable, tandis que les habitants réclamaient ce qu’ils commencent déjà à appeler leurs « droits d’usage ».

Juridiction d'appel des tribunaux seigneuriaux, le Conseil souverain d'Alsace fut saisi du litige. En mai 1789, le Conseil souverain autorisa les communes à faire par témoin, à défaut de titres, la preuve de leurs droits prétendus et ordonna une enquête sur « les déprédations qui ruineraient présentement les forêts ». La révolution vint interrompre le procès. Les comtes de Linange prirent parti contre la Révolution avec l'armée des émigrés.

Lors de la création des départements en février 1790, le comté fut démembré, la commune d’Engenthal fut rattachée au Bas-Rhin tandis que les autres communes dépendaient de la sous-préfecture de Sarrebourg, rattachée au département de la Moselle. Dans un jugement du 7 février 1794 (9 ventôse An II ), le Tribunal de Sarrebourg reconnut certains droits aux habitants : droit de marnage, droit au bois mort et droit de vaine pâture. Mais ce jugement fut annulé par la suite par la Cour de Nancy.

XIXe siècle

Le "Butterhoffen"

Sous le consulat, deux lois promulguées en ventôse an IX (mars 1801) et ventôse an XII (mars 1804) ordonnaient le dépôt de tous les titres des usagers aux secrétariats des préfectures sous peine de déchéance. Or les communes de l’ancien comté de Dabo ne possédaient aucun titre constitutif des droits d’usage. Celles-ci ont gagné du temps en sollicitant des délais qui seront accordés de 1805 à 1808[1]. En 1809 a été produit devant le Conseil de Préfecture de Nancy une copie d’un règlement forestier du 27 juin 1613, certifiée conforme par l’ancien notaire et greffier d’Abreschviller, dont l’original aurait été présenté par le sieur Anstett, alors maire de Dabo (décédé en 1799).

La copie du règlement du de 1613 comportait six feuilles en mauvais état, sous forme de cahier. Une large tache de graisse maculait ce document car il avait servi à recouvrir des pots de lait. C'est pourquoi on l'appelle familièrement "Butterhoffen ".

Un arrêté de 1809 reconnut un droit de pâturage et de panage, l'obtention de bois de chauffage et de construction, les bois de bourgeoisie aux communes de Dabo et d'Engenthal ; il fut rendu exécutoire par approbation ministérielle en 1812. Ce règlement sur les droits d'usage fut publié en 1822. Les usagers étaient les descendants des bourgeois sous l'Ancien Régime et ceux établis avant 1817 qui auront payé un droit de 30 francs. Les filles épousant un non-usager ne pouvaient lui conférer les droits, ni à leurs enfants, mais par contre une fille les conférait à ses enfants naturels. Jusqu'en 1851 furent seuls admis au Bois Bourgeois les habitants de Dabo et de La Hoube, les autres annexes en étaient exclues.

Le XIXe siècle fut ensuite marqué par les tentatives de cantonnement, consistant par la cession aux communes d’une partie de la forêt domaniale contre la renonciation aux droits d’usage. Un premier projet de cantonnement fut engagé à partir de 1828 à l'époque de la promulgation du Code forestier. Il nécessitait des mesures d'arpentage ainsi qu'un réexamen des droits datant d'avant la Révolution. La manière de procéder de l'administration suscita l'émoi de la population au point qu'à l'époque de la révolution de 1848, les habitants de Dabo pillèrent les archives de l'inspection des forêts à Abreschviller, puis se rendant devant les murs de Sarrebourg, ils s'y trouvèrent face à la garde nationale. Après des pourparlers, ils acceptèrent de déposer les armes.

Les opérations de cantonnement se poursuivirent cependant malgré les protestations des habitants. La commune de Dabo repoussa les propositions de cantonnement qui lui avaient été faites pour une surface de 1350 hectares.

Après l'annexion de 1871, les tentatives de cantonnement furent suspendues pour ne pas mécontenter la population, mais l'administration usa de tracasseries de toutes sortes qui exaspérèrent les usagers. En 1883, la commune de Dabo et les usagers intentèrent un procès à l'État pour obtenir répartition des préjudices subis, mais ils furent déboutés. Ultérieurement, une deuxième action en justice fut portée devant le tribunal de Saverne, qui admit que les droits d'usage étaient individuels et non communaux. Cependant La Cour impériale de Leipzig annula la décision et confirma les droits collectifs en 1900.

Fin XIXe siècle et début XXe siècle

Un troisième procès fut engagé par les habitants d'Engenthal en 1891 devant le tribunal de Saverne par lequel ces derniers ont réclamé l'application intégrale du règlement de 1613.

C'est alors que l'administration leur a opposé sur la foi d'une expertise réalisée par Bresslau, Professeur d'histoire à l'Université de Strasbourg que ce règlement était un faux et que leurs droits étaient limités aux ordonnances de 1569 et 1628. Le tribunal fut convaincu par cette argumentation.

La commune d'Engenthal interjeta appel et sollicita de Pfister une contre-expertise. Malheureusement le rapport de Pfister conclut également que le titre du 27 juin 1613 était un faux. Il se serait agi en fait d'un projet de règlement non adopté qui, avec le temps, était passé pour un règlement. Le titre de 1613 ne faisait en fait que confirmer les droits que les usagers possédaient avant la Révolution.

Finalement, par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 7 février 1905, les habitants d'Engenthal et par la même occasion ceux de Dabo se sont vu confirmer leurs droits. Un pourvoi en cassation formé devant la Cour impériale de Leipzig fut rejeté par arrêt du 26 février 1906.

L’arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 7 février 1905

La minute de cet arrêt a été perdue mais son dispositif est reproduit dans l'ouvrage historique de Gustave Huffel[2] sur les droits forestiers de l'ancien comté de Dabo :

"L'État est condamné à permettre l'exercice des droits d'usage désignés ci-après, qui appartiennent à la commune d'Engenthal dans les parties de la forêt domaniale de l'ancien comté de Dabo située sur le territoire communal d'Engenthal à l'exclusion de celui de l'annexe d'Obersteigen, aux personnes:

1) Qui possèdent la nationalité d'Alsaciens-Lorrains,

2) Habitent Engenthal à l'exclusion d'Obersteigen,

3) Sont majeures dans le sens du Code civil et dans tous les cas sont chefs d'un ménage propre et indépendant,

4) Descendent de parents ou d'ancêtres qui:

a) Ou bien, avant la fin de l'année 1792, habitaient le ci-devant comté de Dabo ou, en ce qui concerne les bois bourgeois, la commune d'Engenthal (à l'exclusion d'Obersteigen) ou de Dabo,

b) Ou bien qui sont venues s'établir dans le comté avant le milieu de février 1817 et ont payé, avant la fin de 1823, un droit d'entrée de 30 francs avec cette modalité que dans les deux cas (a et b):

- Les enfants légitimes ou reconnus suivent la condition du père, les enfants naturels celle de leur mère

- Les célibataires du sexe féminin ainsi que les personnes désignées ci-dessus sub b) ne participent pas au bois bourgeois,

- Les veuves succèdent, dans une mesure réduite - jusqu'à remariage - aux droits de leurs maris en ce qui concerne le bois bourgeois (…)"

Jurisprudence

Compétence juridictionnelle

L’ONF s’est opposé à une demande d’inscription au registre des citoyens admis à la participation aux droits d’usage dits « droits au bois bourgeois » de l’un de ses fonctionnaires qui remplissait les conditions fixées par l’arrêt du 7 février 1905 en se fondant sur des dispositions relatives statut de fonctionnaire de l’ONF :

- Interdiction d’avoir des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient (Art. 25 loi du 3/7/1983)

- Incompatibilité avec l’obligation qu’a un agent de l’ONF de veiller à la protection des intérêts de l’État, propriétaire du patrimoine forestier

- Interdiction aux agents de l’ONF de se livrer à une activité lucrative en relation avec les bois dont ils ont la gestion (L 134-2, R 122-19 et R 122-20 C. Forest.)

Dans la mesure où par son objet, le refus de l’ONF implique nécessairement le contrôle de la légalité d’une décision individuelle opposée par une personne publique à un de ses agents en raison du statut du fonctionnaire public de ce dernier, le litige opposant les parties ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle de la juridiction administrative. (TGI Saverne, 19/1/1995, « SCHWALLER », RG n° 288/94)

Condition de résidence

S’agissant d’un bénéficiaire mobilisé pour les nécessités de la guerre, il importe peu que l’absence de l’habitation ait eu sous l’empire de la contrainte, elle n’en suffit pas moins à le priver des droits qui y étaient virtuellement attachés. (CA Colmar 12/1/1927, « RITTER », n°O 39/20)

A plusieurs reprises, les Tribunaux ont affirmé le principe selon lequel "si les personnes intéressées vont travailler ailleurs, elles ont démontré par là qu’elles ont trouvé des moyens de subsistance indépendants de leur séjour permanent à Dabo et que de cette façon elles ne peuvent tirer argument d’une résidence passagère pour profiter d’avantages accordés en raison d’une présence constante". (TGI Saverne, 4/12/1956, « HORNSPERGER », n° O 252/54).

Ne remplit pas la condition de résidence un ouvrier qui travaille dans le Haut-Rhin, qui doit faire tout un voyage pour retourner chez lui, qui d’ailleurs fait les dépenses de ce voyage et de la chambre qu’il loue à Engenthal uniquement dans le but de se donner des prétentions au bois d’affouage et de continuer à s’assurer une rente qui lui rapporte plus qu’il ne dépense. (Tribunal Régional de Saverne, 13/6/1962, « ANSTETT », n° O 162/20 ; Même motivation pour un ouvrier travaillant à Boersch Tribunal Régional de Saverne 3/10/1922, « RITTER », n° O 40/20, confirmé par CA Colmar 29/7/1925, n° IU 433/22)

Une personne occupée toute la semaine à Strasbourg qui ne vient à la Hoube que le Samedi et le Dimanche, sa résidence dans l’ancien Comté présente le caractère d’une résidence secondaire, le principal établissement étant à Strasbourg. Il ne s’agit pas d’un domicile effectif et continu ouvrant droit au bois bourgeois. (TGI Saverne, 4/12/1956, « HORNSPERGER », n° O 252/54)

Le domicile de fait d’un affouager de l’ancien comté de Dabo, établi hors de son territoire, ne saurait à lui seul l’exclure du bénéfice de l’inscription si, marié, sa femme et ses enfants continuent à y résider et s’il vient à date fixe les y retrouver. Mais comme en l’espèce il s’agissait d’un homme qui travaillait régulièrement à Strasbourg dont la femme et les enfants s’étaient établis à Allenwiller (hors de l’ancien comté) et que lorsqu’il rentrait parfois à Engenthal, c’était chez ses propres parents qui assurent la nourriture, le la Cour d’appel de Colmar a considéré que cette situation était exclusive d’un domicile de fait permanent à Engenthal nécessaire pour l’admission au bénéfices des droits d’usage tels qu’ils ont été déterminés par l’arrêt du 7 février 1905. (CA Colmar15/12/1926, « ACKER », n° IU 152/25)

Cependant, un étudiant, qui suit des études à Strasbourg où il dispose d’une chambre mais ayant conservé un domicile à Engenthal remplit les conditions nécessaires quant à la résidence. (TGI SAVERNE 10/8/1990, « BURGER », RG 57/89)

Condition d’un ménage propre et indépendant

Selon les termes des anciens règlements, le bénéficiaire doit justifier de ce qu'il a "pot et feu séparés" du reste de sa famille, c'est-à-dire une cuisine, des ustensiles et des provisions de bouche qui lui sont propres.

Un étudiant n’exerce pas une activité économique lui conférant une indépendance propre à le faire considérer comme le chef d’un ménage propre et indépendant. (TGI SAVERNE 10/8/1990, « BURGER », RG 57/89)

Un homme qui habitait chez ses parents s’était vu accorder le droit au bois bourgeois à partir du moment où, s’étant marié le 22 mai 1920, son épouse occupait une chambre dans l’immeuble de ses beaux-parents. Le Tribunal de Saverne avait estimé que « on pouvait admettre que Heili possédait à cette époque un ménage distinct de celui de ses parents ». La Cour d’appel de Colmar a infirmé cette décision, mais au motif distinct que la demande d’inscription devant être présentée avant le 1er janvier de l’année pour laquelle le bénéfice du droit était sollicité, le demandeur ne replissait pas la condition de « ménage propre et indépendant » à la date à laquelle la demande devait être formulée pour l’année 1920. (CA Colmar, 18/12/1926, « HEILI », n° IU 168/22)

Deux frères célibataires habitaient avec leur père la maison paternelle. Ayant fictivement aménagé la maison, ils ont prétendu avoir « pot et feu séparés » et on réclamé chacun pour sa personne le bois d’affouage. L’un des frères a porté sa demande en justice, mais le Tribunal Régional de Saverne comme la Cour d’Appel de Colmar l’ont débouté de ses demandes en estimant que les témoignages du demandeur n’étaient pas suffisamment probants et retenant en l’espèce une « mise en scène plus ou moins adroite ». La cour a estimé qu’il est nécessaire de rapporter « des preuves qui ne laissent pas la place au moindre doute ». (CA Colmar, 3/2/1968, « PFUND», n° IU 310/22 / TRég. Saverne 13/6/1922, n° O 28/20)

Un litige portait, dans l’ascendance du demandeur, sur la transmission du droit au bois bourgeois par une femme à son fils naturel, qui a été par la suite reconnu et légitimé par mariage par le mari de celle-ci. La reconnaissance du fils par sa mère lui a conféré rétroactivement le statut d’enfant naturel et corrélativement le droit au bois bourgeois à compter de sa naissance. En revanche, la légitimation n’a investi le fils du statut d’enfant légitime qu’à partir du mariage de ses parents. « Il importe peu que de 1870 à 1905 certains membres de la lignée n’aient pas bénéficié du bois bourgeois. C’était peut-être parce qu’il n’habitaient pas ENGENTHAL, ou n’y avaient pas créé un foyer indépendant ou encore parce qu’ils n’avaient pas réclamé l’exercice de ce droit. Ils ont néanmoins transmis à leur postérité le droit qu’ils tenaient de leurs ascendants ». (CA Colmar, 30/11/1984, « RUFFENACH », n° II U 9/82)

L’administration des eaux et forêts a soutenu que la mère d’un demandeur ayant été une femme célibataire, elle ne bénéficiait pas elle-même du droit au bois bourgeois et que l’enfant n’avait pu hériter de plus de droit que n’en possédait son auteur. Mais la cour d’appel estime qu’il importe peu de savoir si la mère du demandeur avait ou n’avait pas le droit au bois bourgeois. En effet le droit au bourgeois n’est pas un droit qu’on hérite et qu’on trouve dans la succession de ses parents, mais un droit conféré à ceux qui peuvent établir leur « indigénat » par rapport aux communes de Dabo et d’Engenthal. L’usage bourgeois procède non de la parenté au profit de l’hérédité mais d’actes de libéralité des ci-devant princes de Linange, Comtes de Dabo, en faveur de leurs sujets. (TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)

L’administration des eaux et forêts a opposé la prescription lorsqu’un délai de plus de trente ans s’est écoulé entre la dernière délivrance à un usager et la participation aux droits de ses descendants. Le Tribunal de Grande Instance de Saverne a rejeté cette argumentation en se fondant sur l’article 2226 du Code civil qui prévoit que l’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. C’est le cas du bois bourgeois qui bénéficient aux habitants qui justifient à la fois de leur domicile et de leur filiation. (TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)

Condition de descendance

L’administration a contesté la condition de descendance dans un litige où il y avait, dans l’ascendance du demandeur, une femme qui avait donné naissance à un fils naturel, qui a été par la suite reconnu et légitimé par mariage par le mari de celle-ci.

Selon l’arrêt de 1905, « les enfants légitimes ou reconnus suivent la condition du père, les enfants naturels celle de leur mère », ce qui signifie que l'on doit rechercher l'existence d'un aïeul ayant habité le comté, pour un enfant naturel du côté de l'ascendance maternelle et pour un enfant légitime du côté de l'ascendance paternelle.

Or dans ce litige, un enfant était né enfant naturel et avait acquis par la suite le statut d'enfant légitime par légitimation par mariage subséquent.

La Cour d'appel de Colmar a estimé que la reconnaissance du fils par sa mère lui a conféré rétroactivement le statut d’enfant naturel et corrélativement le droit au bois bourgeois à compter de sa naissance.En revanche, la légitimation n’a investi le fils du statut d’enfant légitime qu’à partir du mariage de ses parents. (CA Colmar, 30/11/1984, « RUFFENACH », n° II U 9/82)

L’administration a soulevé dans la même affaire l’argument du non exercice du droit dans l’ascendance du demandeur. La Cour d'appel de Colmar a estimé cependant qu'il importe peu que de 1870 à 1905 certains membres de la lignée n’aient pas bénéficié du bois bourgeois. C’était peut-être parce qu’il n’habitaient pas Engenthal, ou n’y avaient pas créé un foyer indépendant ou encore parce qu’ils n’avaient pas réclamé l’exercice de ce droit. Ils ont néanmoins transmis à leur postérité le droit qu’ils tenaient de leurs ascendants. (CA Colmar, 30/11/1984, « RUFFENACH », n° II U 9/82)

L’administration des eaux et forêts a soutenu que la mère d’un demandeur ayant été une femme célibataire, elle ne bénéficiait pas elle-même du droit au bois bourgeois et que l’enfant n’avait pu hériter de plus de droit que n’en possédait son auteur. Mais la cour d’appel estime qu’il importe peu de savoir si la mère du demandeur avait ou n’avait pas le droit au bois bourgeois. En effet le droit au bourgeois n’est pas un droit qu’on hérite et qu’on trouve dans la succession de ses parents, mais un droit conféré à ceux qui peuvent établir leur « indigénat » par rapport aux communes de Dabo et d’Engenthal. L’usage bourgeois procède non de la parenté au profit de l’hérédité mais d’actes de libéralité des ci-devant princes de Linange, Comtes de Dabo, en faveur de leurs sujets.(TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)

Prescription

L’administration des eaux et forêts a opposé la prescription lorsqu’un délai de plus de trente ans s’est écoulé entre la dernière délivrance à un usager et la participation aux droits de ses descendants.

Le Tribunal de Grande Instance de Saverne a rejeté cette argumentation en se fondant sur l’article 2226 du Code civil qui prévoit que l’on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. C’est le cas du bois bourgeois qui bénéficient aux habitants qui justifient à la fois de leur domicile et de leur filiation. (TGI Saverne, 13/12/1960, « RENO », RG n° O 4/59)

L’ONF a tenté d’opposer la prescription à des personnes qui, alors qu’elles pouvaient prétendre à l’exercice de ce droit, ne l’ont pas exercé pendant plus de 30 ans.

Le Tribunal de Saverne, confirmé en cela par la Cour d’appel de Colmar, a rappelé que le droit au Bois Bourgeois constitue un droit personnel et exclusivement individuel appartenant à tous les descendants dans cette région et ayant habité DABO et ENGENTHAL avent 1793, ce droit étant inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession. Il s’agit donc d’une chose hors commerce qui ne peut se prescrire conformément à l’article 2226 du Code civil. (TGI Saverne, 7/11/2003, « ERB », RG N° 2000/841; CA Colmar, 10/1/2008, RG N° 2 A 04/00937)

Cantonnement

L’ONF a soutenu que, selon acte de décision du conseil municipal du 15 janvier 1913, la commune de Harreberg a accepté le cantonnement de son droit d’usage, à savoir l’attribution de certaines parcelles de forêt contre la renonciation à son droit de pâture et de panage dans la forêt domaniale et que dès lors les habitants à l’époque de Harreberg ont renoncé à se prévaloir du bénéfice du bois bourgeois, éteignant de ce fait les droits y afférents au profit de leurs descendants.

Le Tribunal de Saverne a cependant estimé que la commune ayant renoncé exclusivement à son droit de pâture et de panage dans la forêt domaniale, le cantonnement ne peut utilement être opposé aux bénéficiaires du bois bourgeois.

Le Tribunal précise également qu’en tout état de cause, même si le cantonnement avait été établi pour le droit litigieux, il ne ferait pas obstacle au droit des usagers dans la mesure où la renonciation n’est opposable qu’à la commune de Harreberg et non à ses habitants, lesquels, dès lors qu’ils quittent la commune [en s’installant dans le comté], retrouvent la plénitude de leur droits. (TGI Saverne, 7/11/2003, « ERB », RG N° 2000/841)

Contenu des droits forestiers

Les droits accordés sont les suivants :

- le droit au « Bois Bourgeois » (8 arbres résineux annuellement, 4 pour les veuves, dont le tronc doit avoir à hauteur d'homme un diamètre d'au moins 40 cm, pour un volume de 12 m),

- le droit au bois mort délivré à titre gratuit,

- le droit du bois de chauffage vert dont l’ONF peut réclamer la valeur commerciale,

- le droit au bois de marronnage (et pour bardeaux) après fourniture d'un devis régulier,

- le droit au bois de travail pour les artisans dans la limite de leurs besoins annuels moyennant une taxe ne pouvant dépasser la valeur vraie du bois,

- le droit exclusif d'achat de tout le bois de feu,

- le droit de pâturage pour le gros bétail,

- le droit de panage pour les porcs,

- le droit de recevoir les chablis (arbres déracinés ou frappés par la foudre).

L'attribution du Bois Bourgeois

Procédure d'inscription

Le bénéficiaire doit d’abord solliciter son inscription sur la liste des citoyens admis à participer aux droits d’usage de la commune de Dabo, par lettre adressée au Préfet de la Moselle dans la semaine qui suit le tirage.

Il faut préciser sur la demande si elle est formée comme usager des « droits généraux » (droits d'usage sauf le bois bourgeois) ou des « pleins droits » (bois bourgeois compris). En pratique, les choses se font par l’intermédiaire de la mairie de Dabo.

Entre Noël et le Nouvel An a lieu une visite du maire dans le foyer pour vérifier que le demandeur possède bien « pot et feu séparé » et un « ménage propre et indépendant ». Par la suite, les services de l’ONF feront ensuite une visite inopinée.

Tirage au sort

L’usager, devra, avant de se voir attribuer son lot, s'acquitter d'une taxe d'inscription. Il pourra alors procéder au tirage de son lot de bois, soit 8 arbres sains et vifs sur pied d'un volume de 12 mètres cubes sur écorce. Les lots ne sont pas d'égale valeur et certains bénéficiaires en tirent un profit plus important. En ville a lieu une véritable foire municipale annuelle.

Dans la salle des « Comtes de Linange » à Dabo, assis autour des tables, sont réunis huit représentant de l'ONF en uniforme, deux représentants du Trésor Public et trois de la commune. À la porte opposée se presse la foule des ayants droit (ou usagers) qui attendent leur tour. Le secrétaire de mairie les appelle les uns après les autres dans l'ordre alphabétique. Chaque usager, après contrôle, tire au sort une feuille sur laquelle est inscrit le numéro de la parcelle où se trouvent les huit arbres auxquels il a droit.

Après plusieurs opérations administratives successives, la personne appelée sort de cette pièce, avec en sa possession un bon sur lequel figurent les numéros des arbres attribués. Le volume total équivaut toujours à 12 mètres cubes ou à 6 pour un lot de veuve. À l'issue du tirage, les ayants droit ont la la possibilité de monnayer leur lot en les vendant aux différents marchands de bois et scieurs présents dans une salle voisine. La valeur moyenne des lots se situe entre 780 € et 800 € (en 2007).

Les bénéficiaires du bois bourgeois peuvent également opter pour la « vente groupée » au lieu du tirage au sort. Ceci consiste à vendre de manière groupée l'ensemble des lots des bénéficiaires qui n'optent pas pour le tirage au sort et de partager le produit total de la vente entre les participants. Comme les lots ne sont pas d'égale valeurs, ce système a l'avantage de n'être pas aléatoire. Cette formule fut plus utilisée après la tempête de 1999.

En 2007, le montant individuel revenant aux participants à la vente groupée était de l'ordre de 750 €.

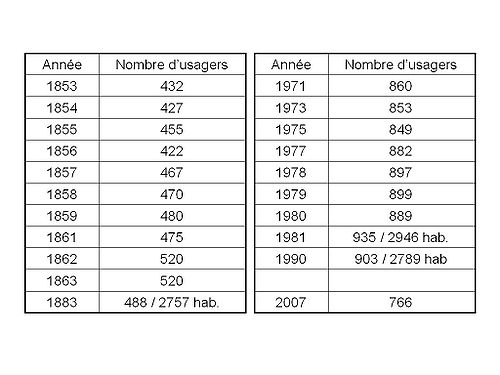

Quelques chiffres

Notes et références

- M Bach, Revue Forestière Française, avril 1957

- Gustave Huffel, Le Comté de Dabo dans les Basses-Vosges : ses forêts, ses droits d'usage forestiers ; étude historique forestière et juridique / G. Huffel. - Nancy : Soc. d'Impr. Typogr., 1924.

Liens externes

- (de) Wikipedia sur la famille de Linange (en allemand)

- Site sur le Bois Bourgeois par l'école de Dabo

- Site de M. Jean-Marie KRAEMER sur le Bois Bourgeois

- Portail du bois et de la forêt

- Portail du droit français

Catégories :- Droit rural en France

- Forêt de la Moselle

- Droit local d'Alsace-Moselle

Wikimedia Foundation. 2010.