- Écriture

-

Inscription latine au Colisée à Rome. Ve siècle.

Inscription latine au Colisée à Rome. Ve siècle.

L’écriture est un système de représentation graphique d’une langue, au moyen de signes inscrits ou dessinés sur un support, et qui permet l'échange d'informations sans le support de la voix.

L'invention de l'écriture sert usuellement à définir la frontière entre la préhistoire et l'histoire. Mais avant tout, à notre époque moderne, et cela depuis bien longtemps, l’Écriture est un art. Un art ardu dont les nuances et les subtilités en fascinent plus d'un. Comme tout art, l’Écriture est un moyen d'expression qu'on peut classer en deux grandes parties: le vers et la prose.

Les premières formes d'écriture connue à ce jour, sont des inscriptions hiéroglyphiques découvertes à Abydos (400 km au sud du Caire) sur environ 125 poteries dans un ancien cimetière royal, celles-ci datent de 2500 av. J.-C. Un peu plus tard, nous voyons l'apparition de l'écriture cunéiforme de l'Empire Sumérien, aux alentours l'an 3 000 avant J.-C.[1].

Sommaire

Histoire de l’écriture

Article détaillé : Débuts de l'écriture en Mésopotamie.L’écriture existe depuis environ 5 300 ans[2]. Elle est apparue sous des formes différentes dans au moins cinq ou six foyers de civilisations maîtrisant de longue date l'agriculture et en plein développement urbain : en Égypte vers –3400, en Mésopotamie vers –3300, à Chypre vers –2200, en Crète vers –1900, en Chine vers –1400 et en Amérique centrale vers –900. Ces écritures ont donné naissance à la quasi totalité des systèmes graphiques actuellement connus[3].

On attribue à l’écriture les origines suivantes :

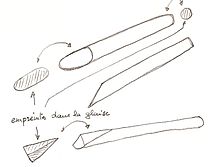

Les transactions entre contrées éloignées nécessitèrent la mise en place de contrats. Ces contrats étaient des boules creuses de glaise enfermant des calculi, des petites formes en argile (glaise) symbolisant des nombres sous trois aspects :

- des sphères,

- des cônes,

- des cylindres,

auxquels étaient additionnées des formes conventionnelles pour désigner les choses échangées. En cas de contestation, la boule sèche sur laquelle on avait apposé son sceau pour contrôle était brisée, et la quantité de calculi et la livraison étaient comparées.

Ces transactions devenant de plus en plus complexes, le système de calculi fut conservé mais, pour se souvenir de la teneur du contrat, en sus des sceaux, des signes furent dessinés sur l’extérieur de la boule de glaise encore fraîche, afin d'indiquer le contenu de cette boule, tant en quantité (le nombre) qu’en qualité (les choses contractées). Pour ces signes, un bâton assez fin nommé calame était utilisé. Une extrémité du calame était coupé en coin ou en biais, l’autre extrémité étant coupée d’équerre : l'objet permettait ainsi de dessiner un coin, un rond et un cône, représentant ces calculi, et de dessiner les formes conventionnelles.

Il semble que le système évolua ensuite vers l'utilisation d'une plaque de glaise aplatie dont les deux faces servirent à dessiner (écrire) le contenu du contrat. C’est probablement l’origine de l’écriture cunéiforme (dont le dessin a pour base la forme de coin), la forme ronde et cylindrique étant délaissée.

Une origine différente est possible, plus proches des systèmes qui conduisirent à la création d'autres principes d'écriture. Il s'agirait de procédés issus de symboles religieux et naturalistes possédant plusieurs valeurs, soit idéographique (l'idée est véhiculée par un graphème), soit logographique (un mot entier, désignant un objet concret, est figuré par un seul signe), soit syllabographique (une syllabe est désignée par le graphème), soit purement phonétique (le signe valant un son unique). Il est possible qu'à l'âge du Bronze et au début de l'âge du fer, notamment en Égypte et en Chine, mais également en Crète, un même signe, en fonction du contexte, pouvait désigner soit une idée, soit un objet, soit une syllabe. Le support d'origine de ces écritures plus abstraites et plus philosophiques n'est pas, contrairement aux cunéiformes, principalement l'argile : elle peut se peindre ou se dessiner sur papyrus ou tout autre type de papier ou de peau ; elle peut orner des pans de murs sous forme de sculpture ou de peinture ; elle peut être incisée sur des vases de pierre ou de métal, voire des bijoux.

Systèmes d’écriture

L'étude des systèmes d'écriture et de leur évolution au cours de l'histoire humaine est l'étymographie.

Article détaillé : Système d'écriture.Pour la Crète à l'Âge du Bronze, voir Linéaire A, Linéaire B, Hiéroglyphique crétois.

Notes et références

- Les grands secrets de l'archéologie, no 5, août 2007.

- (en) Jean-Pierre Changeux and Jean Chavaillon, Origins of the human brain, éd. Oxford University Press, 1996, p. 232

- Fabienne Lemarchand, Les Cahiers de Sciences&Vie, n°107, octobre 2008.

Voir aussi

Articles connexes

- Boustrophédon

- Braille

- Calligraphie

- Cantillation

- Chiffre

- Chronologie de l'histoire de la presse

- Cursive

- Diacritique

- Écriture littéraire

- Écritures de l’hébreu

- Histoire de l'alphabet grec

- Information

- Techniques d'écriture journalistique et littéraire

- Expression écrite

- Expression orale

- Épigraphie

- Graphologie

- Lecture

- Lettre

- Ligature

- Paléographie

- Papyrus

- Sténographie

- Stoïchédon

- Typographie

- Variante contextuelle

- Musée de l’écriture à Figeac

- Musée Postes restantes

- Linéaire A

Bibliographie

- Calvet (Louis-Miruel), (1996), Histoire de l’écriture, Hachette (rééd. de 1998), ISBN 2-01-278887-4

- Josèphe Chignier, Les systèmes d'écriture : un savoir sur le monde, un savoir sur la langue, éd. Centre régional de documentation pédagogique, 1990, ISBN 2-86621-136-7

- James Février, Histoire de l’écriture, éd. Payot, 1995, ISBN 2-228-88976-8

- Marcel Cohen et Jérôme Peignot, Histoire et Art de l’Écriture, Bouquins, Robert Laffont, ISBN 2-221-10225-8

- Anne-Marie Christin, "Histoire de l’écriture, de l’idéogramme au multimédia", Flammarion, 2001, traduction anglaise 2002, édition arabe Bibliotheca Alexandrina, 2005, 432 p. 400 ill.

Liens externes

- (fr) L'aventure des écritures, Dossier pédagogique de la BNF

- (fr) Brève chronologie de l’écriture, dossier réalisé par la BNF

- (fr) Des calculi à l’écriture

- (fr) Centre d'étude de l'écriture et de l'image

Wikimedia Foundation. 2010.