- Zilia

-

Zilia

Vue de SiliaAdministration Pays France Région Corse Département Haute-Corse Arrondissement Calvi Canton Calenzana Code commune 2B361 Code postal 20214 Maire

Mandat en coursJacques Santelli

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes de Calvi Balagne Démographie Population 240 hab. (2008) Densité 17 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 172 m — maxi. 1 935 m Superficie 14,01 km2 Zilia (Ziglia en langue corse), est une commune française du département de la Haute-Corse, dans la collectivité territoriale de Corse.

Sommaire

Géographie

Zilia est une commune de Balagne, faisant partie du canton de Calenzana qui est composé de 6 communes : Galéria, Manso, Moncale, Montegrosso, Zilia et Calenzana. C'est une ancienne communauté de la pieve de Pino. Elle se trouve en bordure septentrionale du Parc naturel régional de Corse, la limite étant représentée par une ligne de crête du massif du Monte Grosso, passant par les hauts sommets que sont le mont San Parteo (1 680 m), le Monte Grosso (1 937 m), le Capu a u Dente (2 029 m) jusqu'au cirque de Bonifatu. Elle n'a pas de façade maritime.

Relief

D'une superficie de 1 401 ha dont 700 de bois, la commune occupe un territoire flanqué au nord-ouest du massif du Monte Grosso, entre Cima Caselle (1 622 m) et le sommet du Monte Grosso même (1 937 m), formé de trois vallons :

- à l'est, le vallon du ruisseau de Tribiatojo (ruisseau de Teghia en aval, affluent du ruisseau de Ponte) qui prend sa source à l'ouest de Cima Caselle.

- au sud, le vallon du ruisseau de Lette (ruisseau de Ponte en aval) qui prend sa source au nord du Monte Grosso

- à l'ouest, le ruisseau de Bucignoni, affluent du ruisseau de Ponte lequel alimente le Fiume Seccu

Limites territoriales

Les limites communales sont représentées comme suit :

- au nord : depuis une courte partie du cours du Seccu à l'ouest, la démarcation se dirige vers le nord-est en passant par le lieu-dit « Ponte », puis à 200 m au sud-est de la chapelle Sant'Albanu (Cassano) pour atteindre le San Parteo (753 m)[1] ;

- à l'est : la démarcation part de San Parteo, grimpe sur Monte Cargetu (763 m), Bocca di Foata (732 m), Vivariu où se situe une borne à 851 m d'altitude, Pietra Apertusa (1146|m), Cima di Cuzia (1 381m) et atteint Cima Caselle (1 622 m) ;

- au sud-est : la démarcation qui est une ligne de crête de plus de 1 500 m d'altitude, relie Cima Caselle au Monte Grosso (1937m), tous deux séparés de 2,6 km (distance orthodromique) ;

- au sud-ouest, depuis le Monte Grosso, la démarcation « descend » vers Capu di Cunaghja (716 m) dont elle suit la crête, puis se dirige vers la plaine du Seccu franchissant Bocca di Casa Genera (384 m), Monte Loninco (412 m), la borne à 401 m d'altitude de Capu di Boscu (500 m au sud de l'ancien couvent d'Alzi Pratu), et rejoint le lit du Seccu, au point de jonction des trois communes de Calenzana, Montegrosso et Zilia.

Habitat

Zilia se situe à une altitude moyenne de 278 m, au pied du massif du Monte Grosso. Les habitations sont dans l'ensemble regroupées.

Zilia village

Le village était un lieu habité au Moyen Âge. Il a été bâti sur une arête rocheuse, autour de son église paroissiale Saint-Roch. Jouxtant l'église, se trouve une petite place publique sur laquelle a été érigée le monument aux morts.

Le village est composé des hameaux et quartiers : Casanova, Pardine, Castagnettu, Pornetto, Pietricaggio. Des constructions nouvelles s'élèvent sous le village et sous le cimetière, à Saint-Lazare et à Saint-François. Il présente un ensemble de maisons rénovées, restaurées ou récentes, aux façades austères et aux toits de tuiles rouges.

Ghiarghia

Ghiarghia (ou Giargia) est un village moyenâgeux. Son nom s'écrivait autrefois Jargia. Il est situé au sud-est de Zilia, à l'entrée sud du village. Il est aujourd'hui un hameau de Zilia.

À l'ouest de Ghiarghia, proche de la chapelle San Francescu, se situait au XVe siècle le village de Piufiume, centre de la pieve médiévale. Abandonné au XVIIIe siècle, il n'en reste aujourd'hui que des pagliaghji (en français « paillers ») dans ce lieu appelé Alivetu comunu.

À proximité, dans le cimetière communal, se trouvent les ruines de l'ancienne église piévane San Lusoriu, martyr sarde décapité sous Dioclétien et fêté autrefois le 21 août. Abandonné au XVIIe siècle, ce lieu de culte érait encore fréquenté au XVIIIe siècle par les femmes du village qui y venaient vénérer la Vierge. Son arca (fosse commune dans l'église) était encore utilisée au XIXe siècle. Lors de la conquête française, l'église romane est ruinée. Son chœur est toujours visible[2].

Accès

Une seule route, la D151, dessert le village et le relie directement à Calenzana et à Montegrosso.

Zilia est situé à 20 km de Calvi et de son port de commerce, et à 18 km de l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine.

Communes limitrophes

Histoire

Antiquité

Dans son ouvrage La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Âge[3] dans lequel il relate des origines à l'expulsion des Sarrasins de l'île, Xavier Poli écrit : « Quelques noms de lieu semblent prouver le passage des Libyens en Corse » avec en note de bas de page « Ptolémée place dans la Mauritanie ou dans la Libye : Ziglia, rivière ; Lixttj rivière ; Zilia, ville ; Zalaco, mont ; Vittaca, oppidum ; Charax, oppidum ; Gaulo, oppidum ; Pallas, oppidum. Or nous trouvons en Corse : Zigliara, village ; Liscia, (en latin Lixa), rivière ; Zalana et Zevaco, villages ; Villaca, mont ; Charax, ville (Strabon), Pallas, ville (Ptolémée). Gaula (Golo), rivière (Ptolémée) ; Azillona, village ». Le nom de Zilia (Ziglia) serait-il d'origine lybienne ?

Moyen Âge

La podestérie de Balagna comprenait en 1366 les mêmes pievi que cent ans plus tard en 1454 : Chiomi, Armito, Ulmia, Pino, Sant'Andria, Tuani, Jussani et Ostriconi[4].

Au XVe siècle le village de Piufiume (ou Profiume) était le centre de la pieve médiévale de Pino. Abandonné au XVIIIe siècle, il n'en reste aujourd'hui que des pagliaghji (en français « paillers ») dans ce lieu appelé Alivetu comunu. L'église San Lusoriu, martyr sarde décapité sous Dioclétien, était l'église piévane. Elle est abandonnée au XVIIe siècle. Les troupes françaises ruineront l'église romane durant la 2e moitié du XVIIIe siècle.

Temps modernes

Au début du XVIe siècle, vers 1520, la pieve de Pino comptait environ 1 250 habitants. Elle avait pour lieux habités Montemaggiore, li Castiglioni, Profiume, Zilia, Jargia, Cassano, Longhignani[5].

Au XVIIIe siècle, suite à un redécoupage des pievi de Pino et d'Olmia, Zilia était devenue une communauté d'Olmia, pieve religieuse relevant sur le plan civil de la juridiction de Calvi[6]. Dans son manuscrit, Accinelli a écrit : Pieue di Olmi : Longhiniani 187. Ziglia 684. Cassani 368, les chiffres étant ceux des populations des lieux cités.

- 1732 - Le 14 janvier a lieu la bataille de Calenzana. Le général Giafferi tenaient ce jour là consulte avec de très nombreux patriotes au couvent d'Alzipratu (Zilia) tout proche. De Vinz et sa troupe sont pris entre trois feux, celui des habitants de Calenzana, celui des hommes du général Giafferi qui venaient de Lumio et celui des villageois de Cassanu, Lunghignanu et Ziglia, il donne l'ordre à ses troupes de se replier et repart à Calvi. L'action n'aura duré que quatre heures. Les Allemands eurent deux cents morts et bléssés, dont un lieutenant-colonel et un capitaine des grenadiers. On n'en connait pas le nombre chez les Corses.

- 1737 octobre : la situation militaire en Balagna est telle : Calvi, Lumiu, Calinzana et Algaiola sont aux mains des Génois ; les Nationaux sont à Montemagiore, Lunghignani, Cassanu, Ziglia, Curbara, Munticellu, Santa Riparata.

- 1753 - Giuliani se fait élire " président-général " de la Balagna par les pievi de Pinu (Ziglia, Montemaiò) et Olmia.

- 1759 mars - En violation des dispositions du traité de Compiègne, M. de Vaux s'installe au couvent d'Alzipratu et s'y fortifie. Le Conseil provincial de Balagna charge le capitaine de Ziglia d'obtenir le départ des Français à l'amiable ou de les déloger.

Le 26 mars, le capitaine de Ziglia chasse les Français du couvent d'Alzipratu (Le comte de Vaux était rentré à Calvi)[5].

Avec l'arrivée des Français en 1768, Olmia sera fusionnée avec la pieve de Filosorma, l'ex-Chiomi, pour former la pieve de Monte Grosso avant que celle-ci devienne le canton de Calenzana en 1790, année de la création du département de Corse.

Époque contemporaine

- 1954 - Le canton de Calenzana était formé avec les communes de Calenzana, Galéria, Manso, Moncale, Zilia, Montemaggiore, Lunghignano et Cassano. Cette année, Zilia comptait 311 habitants[5].

- 2005 - Le village a souffert d'un vaste incendie qui avait démarré dans la nuit du 31 juin à Calenzana et qui ravagea 1 500 hectares de végétation dont de nombreux oliviers séculaires en Balagne.

Démographie

Évolution démographique 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 302 311 253 237 179 212 240 Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes Économie

Zilia est connu pour ses vignobles, dont le domaine d'Alzipratu, et pour une source minérale, exploitée avant 1914 puis réactivée en 1995 par la SA SODEZ, qui vend dans toute l'île sous le nom de Zilia des bouteilles d'une eau bicarbonatée, plate et gazéifiée, peu minéralisée.

Au XIXe siècle, les gens vivaient de la culture de céréales, de la vigne, des châtaigniers et des oliviers. La commune comptait 1 500 têtes de gros bétail dont 1 200 ovins. Une source thermale était exploitée. De la source de Diza, située au-dessus du village, coulait une eau légèrement radioactive qui est encore vivement recommandée pour les problèmes rénaux. « Pierre et Marie Curie l'auraient même analysée, reconnaissant ses vertus... »[2].

Lieux et monuments

Architecture sacrée

L'ancien couvent d'Alzi Pratu

Fondé en 1509, ce couvent devait compter une vingtaine de moines au XVIIe siècle. Devenu base militaire, lors de la guerre d'indépendance contre les Gênois, il fut transformé en place forte en 1732. Plusieurs consultes de nationaux s'y sont déroulées. Occupé par les Français jusqu'en 1752, date de l'évacuation de l'île par ces derniers, il fut de nouveau occupé par 26 hommes lorsque Pascal Paoli devint capitaine général de la Corse en 1755. Après la réunion de la Corse à la France, les moines y vécurent jusqu'à la Révolution. Il subsiste du couvent toute l'aile nord des bâtiments. Le réfectoire a conservé des peintures murales. Des couloirs voûtés donnaient accès aux cellules des moines. L'église s'est écroulée et le cloître a disparu. L'ensemble de l'ancien couvent d'Alziprato est inscrit Monument historique par arrêté du 9 novembre 1966[7].

Désaffecté, il a appartenu au Baron Henry Louis de la Grange. Celui-ci, en fit dans les années 70, un haut lieu de la musique classique en dirigeant le Festival "Les Nuits d'Alziprato".

Le couvent d'Alziprato a donné son nom à un vin AOC Corse-Calvi.

Église San Roccu

L'église paroissiale Saint-Roch, de style baroque, date du XVIIIe siècle. Elle se trouve au cœur du village.

L'édifice renferme plusieurs œuvres classées Monuments historiques :

- Maître-autel, gradins, tabernacle, arcatures (arcades latérales), clôture de chœur (balustrade), du XVIIIe siècle[8]

- Groupe sculpté Vierge de l'Assomption entourée de deux anges en bois peint doré, du XVIIIe siècle[9]

- Tableau Vierge du scapulaire couronnée par deux anges avec saint Michel et saint Laurent, du XVIIe siècle[10]

- Orgue de tribune daté de 1831[11]

- Partie instrumentale de l'orgue de tribune ; banc daté de 1831, Orgue construit par Antonius Joseph Saladini en 1831. En 1899, il est réparé par Gasparo Domini, restauré en 1995 par Anton Massoni[12]

- Tribune d'orgue datée du XVIIIe siècle[13]

- Buffet d'orgue en bois taillé, polychrome, doré, du XVIIIe siècle[14]

Autres

- Chapelle Saint-François, à l'ouest et sous le village. Elle renferme une statue de Saint François dont le socle représente une t^te d'angelot. L'œuvre datée du XVII-ee siècle, est inscrite Monument historique par arrêté du 6 février 1976[15].

- Chapelle de Confrérie. S'y trouve une statue de Saint Pascal Baylon polychrome en bois sculpté du XVIIIe siècle. Pascal Baylon est un moine franciscain, saint patron des bergers, canonisé en 1690. L'œuvre est inscrite Monument historique par arrêté du 23 septembre 2005[16].

- Chapelle des Pénitents de Saint-Antoine. S'y trouve un tableau La flagellation de saint Luscorius et d'un compagnon daté du XVIIe siècle. L'œuvre est inscrite Monument historique par arrêté du 24 mai 1973[17].

Architecture civile

- Monument aux morts érigé sur la petite place centrale, face à l'église San Roccu

- Vestiges de l'ancien pont génois sur le ruisseau de Lette. Il se trouve sur le chemin de randonnée

Personnalités liées à la commune

Fêtes et loisirs

- 16 août : Fête patronale de la Saint-Roch avec la confrérie de Sant'Antone

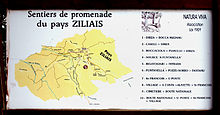

Randonnées

- Les sentiers de promenade du Pays Ziliais

Notes et références

- Ce mont San Parteo est à distinguer du San Parteo (1 680 m), « à cheval » sur Feliceto et Pioggiola

- Corse-matin du 18 juillet 2011

- Xavier Poli, La Corse dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Âge - Librairie A. Fontemoing, Paris 1907

- U. Assereto, "Genova e la Corsica (1358-1378)", op.cit, puis G. Petti Balbi, ibid., pp.45-46

- A-D. Monti ADECEC Éléments pour un dictionnaire des noms propres Corse

- Francesco Maria Accinelli L’histoire de la Corse vue par un Génois du XVIIIe siècle - Transcription d’un manuscrit de Gênes - ADECEC Cervioni et l’Association FRANCISCORSA Bastia 1974

- Notice no PA00099261, sur la base Mérimée, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000698, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000450, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000449, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000826, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000827, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000699, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000451, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000453, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000745, sur la base Palissy, ministère de la Culture

- Notice no PM2B000452, sur la base Palissy, ministère de la Culture

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Haute-Corse

- Pieve de Pino

- Pieve d'Olmia

- Balagne

Liens externes

Wikimedia Foundation. 2010.