- Saint-paul-sur-ubaye

-

Saint-Paul-sur-Ubaye

Saint-Paul-sur-Ubaye Administration Pays France Région Provence-Alpes-Côte d'Azur Département Alpes-de-Haute-Provence Arrondissement Barcelonnette Canton Barcelonnette Code Insee abr. 04193 Code postal 04530 Maire

Mandat en coursMichel Tiran

2008-2014Intercommunalité Communauté de communes Vallée de l'Ubaye Démographie Population 220 hab. (2006) Densité 1 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. m — maxi. m Superficie 205,55 km² Saint-Paul-sur-Ubaye est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ses habitants sont appelés les Saint-Paulois.

Sommaire

Géographie

Saint-Paul-sur-Ubaye se situe à 1470 mètres d’altitude[1], dans la haute vallée de l'Ubaye, sur la route de Vars. Installé au pied du massif de Chambeyron, il est le plus haut village des Alpes-de-Haute-Provence, et la seule commune à avoir plus de 30 sommets supérieurs à 3000 mètres sur son territoire.

Le village compte plusieurs hameaux dépendants :

- Fouillouse, dans un petit vallon isolé à l'Est au pied de l'Aiguille de Chambeyron, cher à l’abbé Pierre. Il est accessible par le pont du Châtelet, surplombant l'Ubaye de plus de 100 mètres

- Maurin, au nord, près des sources de l'Ubaye, à presque 2000 mètres d'altitude. Sur le territoire de Maurin se trouve une carrière de marbre blanc/vert, utilisé au XIXe siècle (une ophicalcite sous le nom: Vert Maurin). De cette carrière provient une partie du marbre utilisé pour faire le tombeau de Napoléon Ier, aux Invalides.

- Maljasset (près de Maurin)

- Serenne (La Grande Serenne et la Petite Serenne) : entre Saint-Paul et Maljasset

- Les Gleizolles, en aval de Saint-Paul

- Tournoux, sur les hauteurs des Gleizolles

Il s'agit d'une des communes les plus étendues de France. Elle est traversée par les sentiers de grande randonnée, GR 5 et GR 6.

Points remarquables :

- lames verticales de la Berche, de la Souvagea ;

- dolomies rouges, vertes, jaunes des Becs du Grand-Caire ;

- col de Vars (site inscrit, 2108 m) ;

- col de l'Autaret ;

- sommets :

- Aiguille de Chambeyron (3411 m) ;

- Conque de Panestrel (3254 m) ;

- Tête de Paneyron (2787 m) ;

- lacs d’altitude :

- lac de Vars ;

- glaciers

- colonnes coiffées au ravin de Pierres Vaches

Économie

Histoire

Quelques découvertes d’objet de fer et de monnaies romaines attestent de la fréquentation du territoire de la commune aux époques protohistoriques et antiques[2]. Des vestiges ont été mis au jour à Saint-Paul, Tournoux, Gleisolles. La via Lictia traversait le territoire de la commune[3].

Ce fut Saint-Paul-sur-Ubaye, qui, comme le reste de la vallée de l'Ubaye, dépendait du comté de Provence, se donna en 1383 au comte de Savoie, sans réactions de son suzerain. En 1388, le reste de la vallée suit Saint-Paul. De ce fait, l'Ubaye reste savoyarde jusqu'au traité d'Utrecht de 1713. La commune a ainsi à souffrir du passage des armées françaises et piémontaises au XVIIe siècle.

Durant la Révolution, la société patriotique de la commune y est créée pendant l’été 1792[4]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Monts[5].

Toponymie

Le nom du village apparaît pour la première fois vers 1200 (castrum Sancti Pauli), d’après le nom du saint fêté en juin (probablement saint Paul)[6].

Administration

Liste des maires successifs Période Identité Parti Qualité mars 2001 mars 2008 Marie-Danielle Allix DVD mars 2008 Michel Tiran[7] Démographie

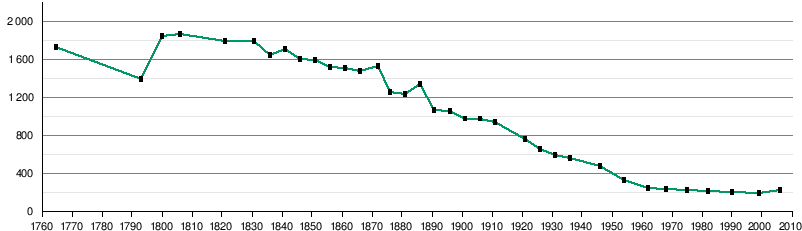

Courbe d'évolution démographique de Saint-Paul-sur-Ubaye depuis 1765

Lieux et monuments

Fichier:Pontchatelet.JPGLe pont de Chatelet- les différents sommets et lacs du massif de Chambeyron

- la redoute de Berwick, près du hameau des Gleizolles, est un monument historique inscrit[11]

- la batterie et les ouvrages fortifiés de Vallon Claus, de la fin du XIXe siècle, conçus pour défendre le fort de Tournoux, rendu obsolète par les progrès de l’artillerie[12]

- l’ouvrage d’infanterie de la Plate Lombarde (1932-1935), appartenant à la ligne Maginot des Alpes[13]

- le blockhaus du Châtelet (1938-1939), construit sur un éperon déjà fortifié au XVIIIe siècle[14]

- le pont de Châtelet, surplombant l'Ubaye de 97 mètres, et le plateau de Châtelet (sites inscrits)

- pierre frontière avec le Piémont au col de l’Autaret (1824)

Art religieux

Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul

L’église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Saint-Paul, construite à la fin du Moyen Âge, est démolie en 1591, à la fin des guerres de religion. Sa reconstruction se situe au XVIIe siècle, avec renouvellement de la charpente en 1762. Une partie du chœur d’origine subsiste (1452). Elle est fortifiée en 1696.

En 1959, une travée s’effondre, suite au tremblement de terre du 5 avril. Sa reconstruction est achevée en 1969. Elle était classée monument historique depuis 1921[15].

Dans son état actuel, l’église compte une nef de deux travées voûtées d’ogives. Le chœur est une simple travée supplémentaire, à chevet plat ; lui aussi est voûté sous croisée d’ogives. Au sud, une chapelle barlongue donne dans le chœur[16]. Les chapiteaux sont ornés de têtes d’hommes et d’animaux en relief, les clefs de voûte portent des agneaux ou des blasons[17]. Tout l’extérieur est parcouru d’arcatures aveugles, survivances de la bande lombarde. Les portails sud et occidental sont décorés, le second ouvre sous un linteau et date du début du XVIe siècle. La base du clocher est probablement la partie la plus ancienne de l’église (1390), mais l’essentiel de la tour, percée de fenêtres géminées, date du XVIe siècle ; le clocher a été réparé en 1829[18].

Sur le tympan du portail occidental, se trouve une déposition de Croix qui était cachée sous un enduit[19]. D’autres fresques ont été découvertes dans les années 1960 dans le chœur, sous les boiseries. Elles ont été peintes au XVIe siècle par des peintres italiens et représentent Dieu le Père, des anges, la Vierge et la Vision de saint Paul[20]. Elle possède trois autels avec retables en bois, partiellement peints et partiellement laissés au naturel, ou dorés[21], classés[22] et un antependium très rare, en toile peinte, du XVIIe siècle[23], classé monument historique au titre objet[24].

Enfin, le monument aux morts, placé dans l’église, est un bronze de Landowski[25].

Autres églises et chapelles

L’église Saint-Thomas au hameau de Tournoux, de style gothique, remonte au XIIIe siècle, bien que les voûtes soient plus récentes. Des baies géminées ouvrent dans la tour du clocher[26], dont la base est romane mais les étages du XVIe ou du XVIIe siècles[27]. Un bas-côté lui a ensuite été ajouté à gauche[28]. Le linteau du portail est supporté par deux corbeaux, reposant sur deux personnages sculptés (sculpture du XVe ou du XVIe siècle)[29].

L’église Saint-Antoine au hameau de Maurin (classée monument historique[30]), dont les fondations sont du XIIe, est reconstruite après qu’une avalanche l’ait détruite en 1531. Les trois travées de la nef et le chœur sont romans, ainsi que les sculptures de marbre rose du portail : elles peuvent être d’origine ou bien de style archaïque du XVIe siècle[31]. L’ensemble du retable et de son tableau, datés du XVIIe siècle, sont classés[32]. Sa croix de procession en étain repoussé et cuivre doré, du XVIIe siècle, est classée[33].

L’église Saint-Jean-Baptiste au hameau de Fouillouse, est reconstruite en 1549, avec une voûte en berceau brisé plus tardive[34]. Le clocher-mur, à trois baies, est de belle taille[35]. Elle possède quelques statues, du Christ en poutre de gloire (classée[36]) et de saint Jean-Baptiste, du XVIIe siècle mais d’un style extrêmement fruste[37]. Les bustes reliquaires (dont un à saint Jacques) sont raides et archaïques, bien qu’eux aussi du XVIIe[38]. Elle possède un antependium très rare, en tapisserie du XVIIe ou du XVIIIe siècles[39], classé[40].

L’église de Combremond, ou Saint-Antoine de Maljasset, au quartier de Maurin, détruite par une avalanche en février 1531, date du début du XVIe siècle[41].

La chapelle de Gleizolles, en ruines, dont subsiste le chœur, sous croisée d’ogives, date du début du XVIe siècle[42].

La chapelle des pénitents, de grande taille, avec une nef à trois travées, avec des baies côtés nord et sud, date du XVIIIe siècle[43].

L’église de la Transfiguration-de-Notre-Seigneur, au hameau de la Grande Serenne, est l’ancienne église paroissiale du hameau (1829). Son plan est en croix latine, avec une coupole et une nef d‘une travée[44]. Son ciboire en argent, du XVIIIe siècle, est classé[45].

L’autel de la chapelle du hameau de Prads, en bois taillé, du XVIIIe siècle, est classé au titre objet[46].

Dans le mobilier de l’église Saint-Sébastien (1785) au hameau de Mélezen, figurent une croix de procession en métal argenté du XVIIe siècle, classée[47], et un ciboire d’argent du siècle suivant[48].

Art funéraire

L’enclos et la porte du cimetière de Maurin sont classés monument historique[49].

Architecture utilitaire

La fontaine de Saint-Paul est surmontée d'une colonne, et date de 1715[50]. Trois fontaines de la Grande Serenne sont datées, de 1846, 1893 et 1861[51].

La mairie porte encore sur son linteau la date de 1737, mais a subi de nombreuses modifications depuis[52].

Cadrans solaires

Sur la maison Toniet, un cadran solaire porte la légende « Je suis pendu à la muraille pour enseigner l’heure qu’il est aux braves gens et à la canaille »[53]. Sur l’église de Maurin reconstruite après l’avalanche de 1531, un cadran solaire date de 1837[54]. Un cadran de Zarbula, datant de 1860, restauré en 1990, et portant la légende « Vita fugit sicut umbra » (en latin la vie passe comme l’ombre)[55].

À Fouillouse, se trouvent six cadrans anciens :

- le plus ancien date de 1805 et porte une légende courante « Mortel sais-tu à quoi je sers ? À marquer les heures que tu perds », qui est une œuvre d’Armand Peloux ;

- un autre, également d’Armand Peloux, date de 1808 avec la même devise ;

- un autre datant de 1860, et un dernier de 1992[56].

À Serennes, se trouvent six cadrans anciens :

- le plus ancien, construit en 1807 et en excellent état après sa restauration, d’Armand Peloux et avec la même devise que ceux de Fouillouse ;

- un autre date de 1860, dessiné par Zarbula, a été restauré en 1986. En 1896, un coq a remplacé l’aigle impériale ;

- le cadran de la maison Faure, la devise est « Aeterna ut ferrum est haec velut umbra fugit » (en latin éternelle comme le fer, celle-ci fuit comme l’ombre)[57].

Par ailleurs, la plupart des maisons du hameau sont datées (entre 1850 et 1914)[58].

Au village de Saint-Paul, quelques cadrans sont remarquables :

- le cadran de la maison Signoret, avec la légende « lo vado e vengho ogni giorno. Tu vederai e non retournerai » (en italien Je vais et je reviens chaque jour. Tu vas et ne reviens pas) ;

- d’autres devises sont originales : « Fulgetur justi sicut sol in regno patris eorum » (en latin Les justes étincellent comme le soleil au royaume du Père), ou « La dounou bouona, la dounou maria », (en occitan Je la donne bonne, je la donne mauvaise)[59].

Au Mélézen, on peut remarquer :

- un cadran de 1801 (maison Charles), avec la devise « His utere unam time », (en latin profite de l’heure présente, mais crains-en une) ;

- deux autres cadrans, créés sur le même modèle, datent de 1872 et 1875 ;

- le cadran de 1809, placé sur le presbytère, est semblable à celui de 1807 de Serennes[60].

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Articles de Wikipédia

- Anciennes communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Liste des communes des Alpes-de-Haute-Provence

- Abbé Pierre

Liens externes

Sources

Notes

- ↑ a et b Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », Paris, 1989, Relié, 72 (non-paginé) p. (ISBN 2-7399-5004-7)

- ↑ Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, 1986, 559 p., p 10 et 37-38

- ↑ Géraldine Bérard, Carte archéologique des Alpes-de-Haute-Provence, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1997, p 434

- ↑ Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 296-297

- ↑ Jean-Bernard Lacroix, « Naissance du département », in La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 113

- ↑ Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, Genève : Librairie Droz, 1990. Collection Publications romanes et françaises, volume CVCIII. Volume III : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, § 28512, p 1632

- ↑ Site de la préfecture des AHP

- ↑ INSEE, Population municipale au 1er janvier 2006, consulté le 11 janvier 2009

- ↑ Saint-Paul-sur-Ubaye sur le site de l'Insee

- ↑ EHESS, notice communale de Saint-Paul-sur-Ubaye sur la base de données Cassini, consultée le 31 juillet 2009

- ↑ Arrêté du 29 janvier 1940, notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ Arrêté du 11 janvier 1921, notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 195-196

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 464

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 195-196

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 483

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 484

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 472

- ↑ liste sur la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 478

- ↑ Arrêté du 8 septembre 1969, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 533

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 145

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 197

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 191

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 197

- ↑ Arrêté du 20 décembre 1920, notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 146

- ↑ Arrêté du 30 janvier 1995, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Arrêté du 15 juin 1944, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 151 et 196

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 196

- ↑ Arrêté du 5 février 1970, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 468

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 470

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 478

- ↑ Arrêté du 11 janvier 1977, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 196

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 177

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 227

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 380

- ↑ Arrêté du 14 novembre 1991, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Arrêté du 21 avril 1975, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Arrêté du 29 janvier 1990, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Arrêté du 8 juin 2000, notice de la Base Palissy, consultée le 9 février 2009

- ↑ Arrêté du 15 décembre 1941, notice de la Base Mérimée, consultée le 9 février 2009

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 427

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 429

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 437

- ↑ Jean-Marie Homet et Franck Rozet, Cadrans solaires des Alpes-de-Haute-Provence, Édisud, Aix-en-Provence, 2002, ISBN 2-7449-0309-4, p 31 ; également cité par Raymond Collier, p 448

- ↑ Homet et Rozet, Cadrans solaires..., p 31

- ↑ Homet et Rozet, Cadrans solaires..., p 32-33

- ↑ Homet et Rozet, Cadrans solaires..., p 35-37

- ↑ Homet et Rozet, Cadrans solaires..., p 39-40

- ↑ Raymond Collier, op. cit., p 371

- ↑ Homet et Rozet, Cadrans solaires..., p 41-42

- ↑ Homet et Rozet, Cadrans solaires..., p 45-46

- Portail de la Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Portail des communes de France

Catégories : Commune des Alpes-de-Haute-Provence | Vallée de l'Ubaye

Wikimedia Foundation. 2010.