- Risque nucléaire

-

Débat sur l'énergie nucléaire

L’énergie nucléaire, qui contribue, en 2004, à hauteur de 17,3 % à la production mondiale d’électricité (soit 6,4 % de l’énergie primaire ou 2,8 % de l’énergie finale)[1], est un sujet de débat politique. La stratégie énergétique nucléaire des pays est très différenciée : absence de production électro-nucléaire, arrêt programmé des capacités de production, moratoire sur la construction de nouvelles tranches, projet de centrales ou travaux de réalisation en cours.

La définition d’une telle stratégie, au sein d’une politique énergétique globale, s’appuie sur l'arbitrage entre les risques et les avantages associés à la production électro-nucléaire. Le débat porte sur l'évaluation de ces risques et avantages, ainsi que sur les implications socio-économiques de l’industrie nucléaire.

Introduction

Les thématiques du débat

Le débat sur l'énergie nucléaire porte sur plusieurs questions distinctes, qui impliquent essentiellement:

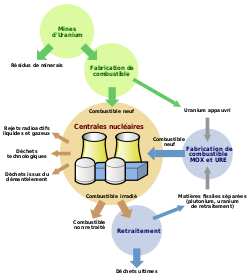

- d'une part, les risques environnementaux (risques liés à l’industrie nucléaire, mais aussi problème de l’approvisionnement en combustible, c’est-à-dire en matières fissibles, et question du traitement des déchets, pouvant avoir une longévité de plusieurs centaines d'années);

- d'autre part des aspects politiques (problème de l'usage du secret dans des démocraties, légitimé pour des raisons de sécurité nationale; question de géopolitique, de l'impact du nucléaire dans la politique énergétique des Etats, et donc de ses conséquences sur la croissance économique et la position politique; enfin, problème des technologies duales et de l'ambiguïté existant entre nucléaire civil et nucléaire militaire).

D’autres thématiques existent : impact du nucléaire sur le réchauffement climatique, conséquences indirectes sur la structure du réseau électrique...

La question des éventuelles évolutions technologiques futures visant à améliorer la production d’énergie d’origine nucléaire fait également l’objet d’une thématique à part entière.

Les participants au débat

Les industriels du secteur (Areva, Électricité de France, Toshiba-Westinghouse, MHI, GA, etc.) exercent des actions de lobbying sur les pouvoirs publics visant à promouvoir l’énergie nucléaire (construction de nouveaux réacteurs, attribution de budgets de recherche...) ou de publicité à destination du grand public visant essentiellement à convaincre l’opinion de l’innocuité et de l’intérêt d’une telle énergie[2].

Les organisations non gouvernementales (ONG) opposées à l’utilisation de l’énergie nucléaire (Greenpeace, Les Amis de la Terre, Réseau Sortir du nucléaire, WWF, etc.) tentent de mettre la pression, en s'appuyant éventuellement sur l'opinion publique, sur les pouvoirs publics, afin de restreindre l’utilisation de l’énergie nucléaire (opposition à la poursuite de l’exploitation des réacteurs en service ou à la construction de nouveaux, sortie du nucléaire civil) ou de publicité à destination du grand public, visant essentiellement à convaincre l’opinion des dangers et de l’inutilité d’une telle énergie.

Les pouvoirs publiques, en particulier en France :

- l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN)

- le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire[3]

- l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques[4]

Les organisations internationales telles l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ou l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (OCDE/AEN) ont pour objectif officiel de promouvoir les usages pacifiques (à travers des actions d’information, de communication, etc.) et limiter les usages militaires de l’énergie nucléaire (contrôle du respect du Traité de non-prolifération nucléaire, TNP, notamment), et d’organiser la coopération (normalisation des règles de sûreté, recherche et développement conjointe, etc.) entre les différents pays.

Certains ont néanmoins accusé l'AIEA de partialité: l'eurodéputée Rebecca Harms (Alliance 90/Les Verts) critique notamment l'accord entre l'AIEA et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), se positionnant en faveur d'une indépendance de cette dernière afin de pouvoir élaborer une expertise neutre[5].

Les associations locales NIMBY (Not in my backyard, « Pas dans mon jardin ») constituées par des riverains pour défendre leur environnement local (par exemple Stop Golfech dans le Tarn-et-Garonne, le Comité pour la Sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, Médiane en Provence, Virage énergie Nord-Pas de Calais, etc.) se soucient des conséquences des rejets radioactifs sur l'agriculture et la santé des personnes de leur entourage.

D’autres acteurs participent au débat: de nombreuses associations nationales ou locales, des organismes de recherche, des cabinets d’expertise pro- ou anti-nucléaire, des syndicats, des partis politiques, etc.

Les risques liés au nucléaire

Introduction

L’appréciation des risques liés à l’industrie nucléaire, et en particulier du risque de survenance d’un accident grave, constitue un thème central du débat sur l’énergie nucléaire. Comme l'écrivent Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery dans leur ouvrage sur l'histoire de l'énergie « l'aléatoire industriel [...] ne naît pas avec l'électronucléaire, mais avec lui, il atteint à l'excessif et à l'incalculable »[6].

Si une analyse partagée est que la probabilité d’occurrence d’un accident nucléaire grave ou d’un autre problème impliquant l’industrie nucléaire (détournement à des fins militaires notamment) n’est pas nulle, le débat porte sur l’évaluation de cette probabilité d’une part, et sur la gravité des conséquences d’autre part. L’évaluation combinée de ces deux facteurs permet d’arriver à une perception globale du risque. Ces débats tournent donc autour de la formulation du principe de précaution et de prévention. En France, le principe de précaution, inscrit dans la Charte de l'environnement (2004), a valeur constitutionnelle.

Cette perception globale, suivant qu’elle amènera au final à considérer le risque comme acceptable ou non, constitue une ligne de démarcation majeure entre partisans et opposants à l'énergie nucléaire.

Étude sur la perception des risques en France

En France, la perception des experts s’oppose nettement à celle du grand public sur l’importance des risques liés au nucléaire. Les retombées de l’accident de Tchernobyl présentent un risque « élevé » voire « très élevé » pour 54 % du grand public contre 18 % des experts interrogés, les déchets radioactifs entrainent un risque élevé pour 57 % du grand public et 25 % des experts et les centrales nucléaires sont dangereuses pour 47 % du grand public et 19 % des experts[7].

Risque d’accident grave

Prise en compte du risque d’accident par l’industrie nucléaire

Les industriels du secteur mais également des organismes scientifiques et de recherche font valoir que la conception d’une centrale intègre une « analyse de sûreté » visant à réduire à la fois la probabilité de survenance d’un accident et ses conséquences potentielles grâce à deux logiques d’analyse : une analyse probabiliste, qui consiste à calculer une probabilité de survenance pour chaque problème potentiel, puis à chercher à prendre des mesures afin de minimiser cette probabilité (on parlera de « sécurité active »), et une analyse déterministe, plus adaptée aux évènements réfractaires à un calcul de probabilité (comme le risque terroriste évoqué plus loin) qui consiste à partir du principe que le problème survient et à chercher à en réduire les conséquences (par exemple en créant des enceintes de confinement). On parle alors de « sécurité passive ». De plus, toute une culture de sûreté s'est définie et développée.

Les opposants au nucléaire estiment que cette prise en compte des risques par les industriels n’est pas suffisante et évoquent notamment le fait que, selon eux, des contraintes de rentabilité peuvent conduire les industriels ou l’État à sous-évaluer certains risques, ou à ne pas prendre toutes les mesures de sécurité préventive nécessaires. Par ailleurs, des documents confidentiels révélés par le Réseau Sortir du Nucléaire et issus de la communication interne d'Areva montrent que les centrales françaises ne sont pas adaptées pour résister à un risque terroriste. Plusieurs centrales sont jugées par ailleurs comme étant exposées à des risques sismiques ou d'inondation non négligeable et non pris en compte[8].

Probabilité d’occurrence d’un accident

Un accident peut avoir de nombreuses causes potentielles : rupture de tuyauterie, séisme, perte d’alimentation électrique, attentat... Sauf dans ce dernier cas, qui est du domaine du Ministère de la Défense, l'exploitant est et reste responsable en cas d'accident.

Pour un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP) tels ceux exploités en Europe de l’Ouest, le risque de fusion du cœur est estimé à 5.10-5 par centrale et par an[9]. Les centrales de type REP intègrent des enceintes de confinement en béton dans le but d’empêcher les matériaux radioactifs de se répandre dans l’environnement en cas de fusion du cœur. C’est ce qui s’est passé à Three Mile Island (voir ci-dessous). Une étude du MIT[10] estime que la probabilité de rupture de l’enceinte de confinement en cas de fusion du cœur est de 10 %.

Les anti-nucléaires contestent les conclusions de ces études, en arguant de la partialité des organismes les ayant financés. Ils affirment que les risques réels sont bien supérieurs et citent diverses défaillances qui, d’après eux, contredisent les études officielles (notamment l’inondation de la centrale nucléaire du Blayais en décembre 1999, ou, plus récemment, les conséquences d’un tremblement de terre sur la centrale nucléaire japonaise de Kashiwazaki-Kariwa en juillet 2007, la mauvaise communication sur la fuite de la centrale de Krsko en juin 2008). D’autre part, ils rappellent qu’il existe toujours dans le monde (mais pas en France) des centrales en activité ne disposant pas d’enceintes de confinement (c’était le cas de la centrale de Tchernobyl).

Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery écrivent dans leur ouvrage sur l'histoire de l'énergie : « le nucléaire déplace les risques, avec lui ce sont les cycles écologiques qui peuvent se trouver contaminés sans que l'on puisse agir sur cette contamination. Même si la probabilité de l'accident est très réduite, le nucléaire introduit dans l'histoire humaine la notion de risque majeur. Ce n'est plus seulement une population statistique définissable qui est concernée mais, potentiellement, l'espèce elle-même »[11]. C'est également le sentiment de Jacques Ellul qui soutient que « la question de la possiblité [du risque technologique majeur] éclipse celle de sa probabilité »[12]. Pour ces auteurs, le principe de précaution exige donc la prévention des risques liés au nucléaire en raison de la possibilité, même faible, d'une catastrophe.

Typologie et conséquences d’un accident grave

Au-delà de la probabilité de survenance d’un accident, l’autre débat porte sur les conséquences possibles d’un accident grave.

Il existe deux types principaux d'accident grave sur les centrales nucléaires :

- les accidents de refroidissement, à cinétique lente, où le combustible fond plusieurs heures après l'arrêt de la réaction nucléaire faute d'un refroidissement suffisant (suite à une panne du système de refroidissement du combustible ou à un manque d'eau par exemple) ;

- les accidents de réactivité[13], à cinétique plus rapide, où la réaction nucléaire s'emballe et conduit à un afflux massif d'énergie dans le cœur du réacteur. Cet afflux d'énergie peut conduire à la fusion du combustible et à la formation d'hydrogène (issu de la réaction à haute température entre les gaines du combustible et l'eau). Par la suite l'enceinte du réacteur peut être endommagée, à cause d'une explosion de l'hydrogène ou à cause d'une explosion vapeur due à l'interaction entre le combustible fondu et l'eau.

Sur les réacteurs modernes le danger de voir un accident de réactivité conduire à une explosion brutale du réacteur, comme à Tchernobyl, est particulièrement improbable. C'est principalement du à la conception de ces réacteurs et aux mesures de sécurité actives et passives mises en place. Ainsi, des avaries techniques ne suffisent pas pour conduire à ce type d'accident, il faut y cumuler le non respect complet des procédures de conduite et la désactivation de nombreuses sécurités.

Le risque le plus souvent mis en avant aujourd'hui est donc celui de la fusion du cœur avec rupture de l'enceinte de confinement (que l'origine de la fusion soit un accident de refroidissement ou un accident de réactivité). Si la probabilité de ces accidents est faible, leurs conséquences sont potentiellement graves :

- risque important d'exposition, tout particulièrement de contamination interne, des populations avoisinantes (inhalation ou ingestion de produits contaminés) ;

- contamination durable de l'environnement et, en particulier, de l'eau et des cultures vivrières.

L'ampleur de ces conséquences, qui dépend fortement des conditions météorologiques, des contres mesures mises en œuvres ou encore de l'éloignement des centres d'habitation, fait largement débat entre les acteurs du nucléaire et leurs opposants :

- les acteurs de l'industrie nucléaire considèrent généralement que la zone significativement impactée par un accident de ce type serait probablement de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres de rayon ;

- les anti-nucléaires vont jusqu'à considérer que ces accidents peuvent rendre inhabitables des zones géographiques de la taille d’un pays.

Synthèse des deux principales opinions en matière d’analyse du risque d’accident grave

L’analyse des pro-nucléaires en matière de risque nucléaire est, en substance : « L’industrie nucléaire intègre des normes de sécurité[14] extrêmement sévères, rendant la probabilité de survenance d’un accident grave suffisamment faible pour que le risque soit acceptable. De plus, les progrès technologiques futurs devraient permettre de réduire encore plus le risque à l’avenir. »

De leur côté, les opposants aux nucléaires font valoir, en substance : « Le risque zéro n'existe pas. Dès lors, l’accident devient quasiment certain sur une période suffisamment longue, alors même que les conséquences potentielles en matière nucléaire sont telles qu’elles sont inacceptables. »

Les partisans du nucléaire estiment que parmi tous les risques existants (dont les catastrophes naturelles) le nucléaire n’est qu’un risque mineur et acceptable. De leur côté les opposants au nucléaire considèrent qu'il s'agit d'un risque de trop pris par l'homme et que seul l'abandon de la technologie nucléaire garantit le risque zéro.

Les accidents nucléaires au cœur du débat

Un accident nucléaire se produit lorsqu'au moins un des ces trois domaines n'est pas maitrisé :

- Maitrise de la réactivité : Tokai Murai

- Maitrise du confinement : Tchernobyl

- Maitrise du refroidissement : Tchernobyl, Three Mile Island

Les accidents les plus fréquemment mis en avant sont :

- l’accident de Three Mile Island en 1979 où, en dépit de la fusion partielle du cœur du réacteur, les personnes irradiées ont (selon la Société américaine pour l’énergie nucléaire) reçu en moyenne l’équivalent d’une radio des poumons[15], grâce à l’enceinte de confinement dont toutes les centrales occidentales bénéficient.

- la catastrophe de Tchernobyl en 1986, qui illustre les conséquences d’un accident majeur. Les opposants à l’énergie nucléaire mettent notamment en avant le fait que le vieillissement des installations conduit à une augmentation du risque d’accident grave. Les concepteurs et exploitants de réacteurs nucléaires estiment quant à eux que la référence à l’accident de Tchernobyl est injustifié de part le fait que la conception des RBMK est largement différente de celle des REP, REB et CANDU. L'ampleur de cette catastrophe est liée à la fin du système communiste : pas de culture de sûreté, non prise en compte des règles élémentaires de sûreté, médiocre formation des opérateurs,...

On avance souvent que c'est la présence d'une enceinte de confinement à TMI qui a fait toute la différence entre les conséquences sanitaires de ces deux accidents. Il s'agit toutefois de deux accidents très différents tant de la cause que dans l'environnement ou de la manière dont cela a été géré :- à TMI le cœur à fondu, faute d'eau de refroidissement, bien après arrêt de la réaction nucléaire (accident de refroidissement) ;

- à Tchernobyl un emballement de la réaction nucléaire a conduit à une explosion brutale (accident de réactivité).

Il n'est pas certain du tout qu'une enceinte de confinement autour du réacteur accidenté de Tchernobyl aurait pu résister à la puissance de l'explosion.

Une autre possibilité d'accident est liée au transport des matières fissiles[16]. Il se fait par camion ou train et le simple risque d'un accident de la route ne peut (ou ne doit) pas être négligé.

Risques liés à l’impact des installations nucléaires en fonctionnement normal

Risques liés aux rejets radioactifs des installations nucléaires

Les centrales nucléaires et plus généralement la plupart des installations nucléaires, réalisent en fonctionnement normal des rejets radioactifs atmosphériques et liquides dans l'environnement. Ces rejets entrainent donc une exposition radiologique de la population. En France, ils font à ce tire l'objet :

- d'un processus d'autorisation auprès de l'ASN, au cours duquel l'impact de ces rejets sur la population est évalué ;

- d'une comptabilisation permanente par les exploitants (avec des contrôles ponctuels réalisés par l'IRSN).

On estime qu'en France l'exposition moyenne due aux installations nucléaires est de 0,01 mSv, pour une exposition totale d'environ 3 mSv en moyenne (exposition naturelle, médicale et artificielle).

Risques liés à l’extraction du minerai

Les mines d’uranium françaises sont toutes fermées aujourd’hui. 55 millions de tonnes des résidus d’exploitation, considérés non dangereux, ont été laissés sur place[réf. nécessaire]. De faible activité, leur important volume induirait pourtant des risques : dégagement de radon, dissémination de radium emporté par l’eau de pluie pouvant polluer des rivières et se concentrer dans les végétaux [citation nécessaire]. La CRIIRAD dénonce la contamination des eaux potables et la dispersion de ferrailles contaminées par les mines exploitées, dans plusieurs régions françaises[17], et au Niger, d’où provient une partie de l’uranium utilisé en France[18].

Risque de légionellose

D’après un rapport de l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire et du travail) les riverains de quinze centrales nucléaires françaises sont menacés de légionellose dans un rayon de 20 km autour de celles-ci. Des niveaux importants ont été ponctuellement observés, dans l’eau des tours de refroidissement, mais EDF ayant droit à des taux 500 à 5 000 fois plus importants que les autres industries, aucune mesure n’a été prise. Dans les autres pays européens, les normes sont les mêmes pour les centrales nucléaires et les autres industries[19].

Risques liés au refroidissement des centrales

Pour assurer leur refroidissement, les installations nucléaires (comme les centrales thermiques à flamme) prélèvent puis rejettent de l’eau dans les rivières ou la mer. La chaleur et les éléments chimiques contenus dans les rejets des centrales affectent l’écosystème des rivières et des milieux marins. La réglementation française régissant le fonctionnement des centrales impose des limites aux rejets d’eau chaude et aux rejets chimiques. Selon le Réseau Sortir du nucléaire, lors de la canicule 2003, six centrales françaises ont rencontré des problèmes pour se conformer aux limites de température, et le réseau a pu répertorier trente journées dans l’illégalité, malgré les dérogations exceptionnelles accordées cette année-là par l’Autorité de sûreté nucléaire. Les antinucléaires critiquent vivement ces décisions, le Réseau Sortir du Nucléaire accuse EDF de « sacrifier l’environnement au profit de la production nucléaire »[20].

Les canicules de 2003 et de 2006 ont suscité des problèmes de refroidissement pour les centrales nucléaires : certains réacteurs ont dû être arrosés[réf. nécessaire], d’autres fonctionner à bas régime, et d’autres être arrêtés car impossibles à refroidir, l’eau manquant dans les rivières ou étant trop chaude ; les rejets de la plupart des autres ont dépassé les limites habituelles des règles environnementales (rejets dans les rivières d’eau trop chaude et de produits chimiques ne pouvant se diluer).

Risques liés au terrorisme et à la prolifération

Risques de détournement du nucléaire civil au profit d’un armement nucléaire

Les opposants à l’énergie nucléaire mettent en avant le fait que des installations nucléaires civiles peuvent être utilisées dans le cadre d’un programme nucléaire militaire :

- les installations de fabrication du combustible (notamment d’enrichissement de l’uranium) pourraient être utilisées pour fabriquer de l’uranium propre à un usage militaire. Cela nécessite cependant des développements spécifiques pour obtenir de l’uranium hautement enrichi (>90 % en U235) quand les réacteurs civils utilisent de l’uranium faiblement enrichi à moins de 5 % en U235.

- le plutonium produit dans les réacteurs électrogènes pourrait être utilisé dans la fabrication d’une bombe après traitement du combustible irradié. Cependant, la composition isotopique du plutonium contenu dans le combustible irradié n’est pas compatible avec une utilisation militaire et demande des traitements supplémentaires.

Historiquement, le développement des explosifs atomiques précède le développement de l’industrie nucléaire civile qui n’est donc pas nécessaire à un programme militaire.

Certains pays hautement industrialisés disposent de programme civils avancés et pourraient produire des ogives nucléaires en quelques mois[réf. nécessaire] ; c’est le cas notamment de l’Afrique du Sud ou du Japon. Ces pays offrent des garanties internationales en se livrant volontairement à la surveillance de l’AIEA.

Bombe radiologique

Des matières radioactives pourraient être détournées et utilisées avec des explosifs classiques pour fabriquer une bombe radiologique. En 1996, une capsule de césium associée à de la dynamite est retrouvée dans un parc de Moscou sur les indications de rebelles islamiques de la république séparatiste de Tchétchénie[21],[22]. Le risque de détournement de matières radioactives concerne le cycle du combustible nucléaire mais également les autres stocks civils comme les hôpitaux, où des produits radioactifs sont utilisés à des fins de diagnostic ou de traitement, notamment en médecine nucléaire et en cancérologie (curiethérapie). Par ailleurs, des stocks de matière fissibles se déplacent sur le territoire français en camion ou en train[23]. Il y a donc un risque de vol de matières fissiles non négligeable.

Attaques contre des sites nucléaires

Les centrales nucléaires pourraient faire l’objet d’attaques terroristes. L’enceinte de confinement des réacteurs nucléaires occidentaux actuels n’est pas conçue pour résister à l’impact d’un avion commercial gros porteur.

Une polémique oppose le Réseau Sortir du nucléaire aux entreprises nucléaires EDF et Areva, ainsi qu’aux autorités françaises, à propos du projet de nouveau réacteur nucléaire EPR. Selon l’organisation antinucléaire, un document « confidentiel défense » issu d’EDF reconnait la vulnérabilité de l’EPR face à un crash suicide. Selon Areva et le gouvernement français, l’EPR « a été adapté à la chute éventuelle d’un avion de ligne »[24].

Risques pour la démocratie

En 1968, des critiques de l'industrie nucléaire mettent en avant des risques supposés pour la démocratie[25]. Ces organisations soutiennent que la gestion du combustible et des déchets, ainsi que la surveillance des centrales, notamment dans le but de réduire les risques terroristes, nécessiterait des forces de police incompatibles avec les libertés démocratiques.

En France, depuis 1973 existe une instance dédiée à l'information du public : le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN), remplacé en 2007 par le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire (HCTISN). Cet organisme consultatif regroupe des représentants élus du peuple (parlementaires), des experts, des représentants de l'industrie nucléaire et de l'administration ainsi que des représentants d'organisations syndicales et d'associations de protection de l'environnement[26].

La sûreté nucléaire

La sûreté nucléaire recouvre la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences. D’une manière plus générale, c’est l’ensemble des dispositions prises à tous les stades de la conception, de la construction, du fonctionnement et de l’arrêt définitif pour assurer la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les effets des rayonnements ionisants. Certaines notions sont soit communes aux installations industrielles à risque, comme la notion de culture de sûreté, soit liées à des caractéristiques particulières du fonctionnement d’un réacteur nucléaire.

La sûreté du réacteur est obtenue si l’on maîtrise parfaitement trois fonctions de sûreté : le contrôle de la réaction en chaîne, le refroidissement du combustible et le confinement de la radioactivité.

A l’inverse, toute défaillance concernant l’une de ces trois fonctions de sûreté peut se traduire par un incident ou par un accident aux conséquences plus ou moins graves. La recherche de la meilleure sûreté possible lors de la conception d’une centrale nucléaire a conduit à mettre au point des méthodes d’analyse qui guident les concepteurs dans leurs choix et font appel à un vocabulaire très spécifique : on doit étudier des conditions de fonctionnement bien définies, qui vont du fonctionnement normal aux incidents et aux accidents peu fréquents ou limitatifs ou encore des agressions externes qu’elle doit pouvoir supporter, telles qu’un tremblement de terre, une inondation ou une chute d’avion. Dans le travail d’analyse, on cherche à éviter les défauts de mode commun, on applique le principe du critère de défaillance unique, ou encore, pour faciliter la conduite de l’installation en situation accidentelle très dégradée, on développe l’approche par états, pour ne prendre que quelques exemples de la terminologie employée dans ce domaine. De plus, le concept de défense en profondeur, dont la mise en œuvre s'est généralisée, est pour beaucoup dans les progrès enregistrés depuis plusieurs décennies sur le plan de la sûreté nucléaire.

Le contrôle de la réaction en chaîne

Le refroidissement du combustible

Cela signifie évacuer efficacement la chaleur qui se dégage du combustible.

Le confinement de la réactivité

Cela consiste à empêcher la dispersion de produits radioactifs : produits d’activation et produits de fission. L'activité est très faible comparée à celle des produits de fission concentrés dans les crayons combustibles. Il s'agit donc avant tout de se prémunir d'une dispersion accidentelle de ces produits de fission : c’est l’objectif de base de la sûreté. Pour cela, la méthode consiste à surveiller très étroitement les trois enveloppes successives qu’on appelle les trois barrières : la gaine du combustible, le circuit primaire et l’enceinte de confinement.

Les ressources fissibles

Évaluation des ressources

D’après l’OCDE-AEN (livre rouge), les ressources minières en uranium répertoriées aujourd’hui dépassent un total de 17 millions de tonnes. Soit 300 ans de consommation actuelle, à des conditions d’accès toutefois très différentes. Les réserves de minerai à coût d’exploitation inférieur à 40 $ le kilo sont suffisantes pour 30 ans (60 ans pour moins de 80 $ le kg). Enfin, la généralisation de la technologie des réacteurs à neutrons rapides (moins consommateur d’uranium) permettrait de multiplier la durée de vie prévisionnelle des réserves par un facteur 50 (soit de 1 500 ans à 3 000 ans de consommation au rythme actuel).

Toujours d’après l’OCDE-AEN, l’exploitation des ressources non conventionnelles (phosphates, eau de mer) permettrait de multiplier les réserves par 100.

En 2003, l’extraction minière de l’uranium couvre environ la moitié des besoins de l’industrie. La fourniture d’uranium est en effet assurée pour une autre moitié par des sources secondaires : stocks d’uranium militaire surnuméraires par rapport aux besoins (États-Unis et Fédération de Russie), uranium et plutonium de retraitement[27].

D’autre part, l’apparition du concept de « développement durable » dans le débat sur l’écologie et le réchauffement climatique amène à s’interroger sur la place de la filière nucléaire. L’énergie nucléaire, bien que non émettrice de CO2, est non renouvelable, mais l’évaluation de la durée prévisionnelle de consommation des ressources est sujette à débat car elle dépend des technologies mise en œuvre (par exemple la surgénération) mais aussi du niveau de la demande, qui pourrait changer de manière importante selon que la filière nucléaire se développe ou, au contraire, décline.

Approvisionnement et indépendance énergétique

Provenance des approvisionnements

L’approvisionnement en uranium provient de zones géographiques diversifiées (Canada, Afrique, Australie, Asie), politiquement plus stables que certains pays exportateurs de pétrole, comme ceux du Moyen-Orient. Selon le ministère français de l’Économie, cette stabilité constitue une garantie quant à la sécurité d’approvisionnement. Des réserves d’uranium supplémentaires existent en France; elles ne sont pas exploitées aujourd’hui parce que non rentables dans les conditions actuelles du marché de l’uranium naturel.[réf. nécessaire]

Les six premiers pays producteurs sont : le Canada (30 % du total), l’Australie (21 %), le Niger (8 %), la Namibie (7,5 %), l’Ouzbékistan (6 %) et la Russie (6 %).

Stocks de combustible

La très haute densité énergétique des combustibles fissibles permet d’en stocker de grandes quantités et évite donc les problèmes de flux tendus présents dans l’approvisionnement en pétrole et en gaz naturel. Ainsi, même en cas d’instabilité ou de crise politique dans les pays exportateurs de combustible fissible, le stockage permet d’éviter une pénurie pendant une, voire plusieurs années.

Selon un document de Swissnuclear, la sécurité de l’approvisionnement en combustible est élevée, puisque « chaque centrale nucléaire peut faire de manière simple de grandes réserves, correspondant à plusieurs années de production »[28] ; par ailleurs, selon le CEA, le combustible reste plusieurs années dans le cœur des réacteurs[29]. Le cycle du combustible nucléaire de son extraction à sa vitrification en déchet ultime est d'une quinzaine d'années. Un assemblage combustible étant brulé dans un réacteur pendant une période allant de 3 à 4 ans.

Indépendance énergétique

Le taux d’indépendance énergétique est le rapport entre la production nationale d’énergies primaires (charbon, pétrole, gaz naturel, nucléaire, hydraulique, énergies renouvelables) et les disponibilités totales en énergies primaires, une année donnée. Ce taux peut se calculer pour chacun des grands types d’énergies ou globalement toutes énergies confondues. Un taux supérieur à 100 % (cas de l’électricité en France) traduit un excédent de la production nationale par rapport à la demande intérieure et donc un solde exportateur[30].

Selon les ressources des différents pays utilisant du combustible nucléaire, les matières fissiles sont domestiques (ressources minières propres, produits du traitement du combustible usé, emploi civil des matières militaires) ou importées.

- Électricité

En France, bien que la totalité de l'uranium minier soit importée, l'électricité d'origine nucléaire est considérée comme une ressources indigène car environ 95 % de la valeur ajoutée est produite sur le territoire. Le coût du minerai ne représente ainsi qu'environ 5 % du coût total de la filière. Par comparaison, le gaz représente 70 % à 90 % du coût de l'électricité d'une centrale à gaz et le charbon 35 % à 45 % du coût de l'électricité d'une centrale au charbon[31]. Cette définition conduit donc à l'indépendance de la France pour la production d'électricité, ce qui n'empêche pas que la France soit importatrice nette à certaines périodes.

- Total des énergies

L'énergie nucléaire fournit essentiellement de l'électricité, à défaut des autres emplois (chaleur, transport...). De ce fait, l'énergie nucléaire ne participe à l'indépendance énergétique globale d'un pays qu'à hauteur de la part de l'électricité dans l'énergie. Par exemple, pour la France, l'énergie nucléaire fournit 78,46 % de la production d’électricité en 2005, soit 42 % de la production d’énergie primaire. Or, actuellement, l’électricité ne représente que 23 % de l’énergie finale consommée en France (36,4 millions de tonnes d’équivalent pétrole, tep, sur 160,6 millions en 2005) et l’énergie nucléaire, seulement 17,78 %, selon les statistiques de la Direction générale de l’énergie et des matières premières de l’Observatoire de l’énergie (28,55 millions de tep sur 160,6 millions en 2005)[32]. L’Agence internationale de l’énergie a évalué la part du nucléaire dans la production d’énergie primaire à 41,6 % pour l’année 2004[33]. De fait, la facture énergétique française (hors coût du nucléaire) a augmenté de 24 % en 2004, de 35 % en 2005 et de 19 % en 2006, soit un doublement en 3 ans[34].

Les déchets radioactifs

Problématique des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont issus majoritairement de l’industrie électronucléaire. Comme les autres déchets industriels, les déchets radioactifs se caractérisent par un degré et une durée de nocivité. Parmi l’ensemble des déchets de la filière, la gestion des déchets à vie longue (de l’ordre du million d’années de durée de nocivité) fait particulièrement débat. Les principales interrogations portent sur la quantité de ces déchets, la possibilité technique et économique de les gérer sur le très long terme et les fondements éthiques sous-jacents à une réflexion affectant plusieurs générations.

Définitions des déchets radioactifs

Définition qualitative

Un déchet radioactif est une matière radioactive classifiée comme déchet. Cette classification repose sur des définitions légales. La prise en compte d’autres définitions conduit à évaluer différemment la quantité de déchets radioactifs. Par ailleurs, le mode de gestion du déchet a une influence sur la présentation des inventaires.

Selon Saida Enegstrom (SKB, Suède), « la définition des déchets nucléaires est tout autant scientifique que sociale et politique »[35].

Les résidus miniers sont des matières faiblement radioactives issues de l’extraction d’uranium, de thorium mais aussi d’autres minerais contenant une faible proportion de radioéléments. Ces résidus sont réintégrés à l’environnement sur site, en comblant les excavations par exemple. Ce sont des déchets au sens où ils n’ont pas d’emploi subséquent. En revanche, leur catégorisation en tant que déchet radioactif dépend de leur activité résiduelle qui diffère selon le traitement subi par le minerai et le taux d’extraction des matières radioactives.

Les rejets radioactifs des centrales nucléaires ou des installations du cycle du combustible sont soumis à autorisation. Ces déchets sont gérés par dilution au sein de masses de fluide importantes : atmosphère pour les rejets gazeux, océan pour les rejets liquides. Ces matières n’étant pas accumulées mais évacuées au fur et à mesure de leur production, elles n’apparaissent pas dans les inventaires de déchets à gérer.

Les déchets de moyenne activité et à vie longue (MA-VL) sont des déchets d’activation. Ils ne comportent pas ou très peu de matières fissiles, de transuraniens ou de produits de fission. La notion de déchets de haute activité et à vie longue (HA-VL) est plus controversée. La définition légale en France renvoie à des matières radioactives qui n’ont pas d’emploi subséquent, qui ne sont pas valorisables. Ainsi, selon les pays et la stratégie de cycle mise en œuvre (traitement ou stockage direct), le combustible irradié fait ou non parti de l’inventaire des déchets HA-VL.

En France, le scénario privilégié en 2006 par EDF est le traitement de l’ensemble des matières valorisables, à court terme sous la forme de MOX et d’URE, à plus long terme dans des réacteurs nucléaires avancés soumis à R&D. Dans ce cadre, l’Andra produit l’inventaire des déchets à fin 2004.

Volume de déchets radioactifs à fin 2004 en m3 équivalent conditionné (France)[36] Type de déchet Volume HA 1 851 MA-VL 45 518 FA-VL 47 124 FMA-VC 793 726 (dont 695 048 stockés) TFA 144 498 (dont 16 644 stockés) Sans catégorie 589 Total 1 033 306 (dont 711 692 stockés) D’autres scénarios sont cependant envisagés (par exemple par les opposants à l’énergie nucléaire). Dans ces scénarios alternatifs, l’application de la définition de déchet comme matière n’ayant pas d’emploi subséquent conduit à considérer d’autres matières radioactives comme déchet.

- Le premier scénario envisagé est un traitement partiel des combustibles irradiés, voire l’arrêt du traitement. Dans ce cadre, tout ou partie des stocks de combustible irradié devient de facto un déchet.

- L’autre principal scénario alternatif est « l’arrêt du nucléaire ». Ce scénario admet des variantes selon les activités arrêtées : nucléaire militaire (armement et propulsion), production électro-nucléaire, médecine nucléaire. Par ailleurs, d’autres activités non nucléaires produisent également des déchets radioactifs. Dans ce cadre, tout ou partie des stocks de matières radioactives valorisables devient de facto un déchet.

En France, l’inventaire de l’Andra évalue ces stocks (à fin 2004).

Volume de matières radioactives valorisables à fin 2004 (France)[36] Type de matière Volume Stock d’uranium appauvri issu des usines d’enrichissement 240 000 t En-cours d’hexafluorure d’uranium dans les usines d’enrichissement 3 100 t Combustible en utilisation dans les centrales EDF (tous types), en tonnes de métal lourd 4 955 t Combustibles usés à l’oxyde d’uranium EDF en attente de traitement, en tonnes de métal lourd 10 700 t Uranium de traitement enrichi (URE) 200 t Mixtes Uranium - Plutonium (MOX) 700 t Uranium de traitement (part française EDF, AREVA, CEA) 18 000 t Combustible du réacteur Superphénix (part française) 75 t Combustible du réacteur EL4 de Brennilis (propriété CEA et EDF) 49 t Plutonium non irradié, d’origine électronucléaire ou recherche (part française) 48,8 t Combustibles de recherche du CEA civil 63 t Combustibles de la Défense 35 t Thorium (stocks du CEA et de RHODIA) 33 300 t Matières en suspension (stock de RHODIA) 19 585 t Les matières utilisées pour la fabrication des armes ou au titre de stocks stratégiques sont couvertes par le secret-défense. Elles ne sont donc pas recensées dans l’inventaire français réalisé par l’Andra.

Le débat sur ces questions de définition des déchets radioactifs renvoie ainsi au débat plus général de l’avenir de la production électro-nucléaire, tant en termes de maintien de l’option nucléaire qu’en termes de choix de stratégie en cas de maintien de l’option nucléaire.

Quantité de déchets

Il existe plusieurs comptabilités des déchets radioactifs. Il y a les déchets produits à date, les déchets engagés ainsi que les déchets prévisibles. Les prévisions de volumes de déchets reposent alors sur la définition de différents scénarios (durée de vie des réacteurs, taux de combustion, pertes au cours du traitement…) que les différents acteurs du débat utilisent selon leurs propres modalités.

Par ailleurs, un point particulier est souvent mis en avant au cours du débat : il s’agit de la prise en compte du conditionnement des déchets dans les volumes indiqués. On peut ainsi distinguer plusieurs volumes : le déchet en lui-même, le colis de déchet avec sa matrice, le colis de déchet conditionné et jusqu’au colis de stockage (dans ce cadre) qui comprend éventuellement un sur-conteneur. Ces différentes définitions alimentent une certaine confusion dans le débat où chacun des acteurs emploie la définition qu’il estime la plus pertinente.

Gestion des déchets

Les déchets de faible et moyenne activité ou à vie courte sont principalement stockés dans des centres de surface (ou en subsurface). Les débats portent essentiellement sur la sûreté de ces centres à court et long terme, sur la possibilité de contamination radioactive issue des déchets stockés.

Concernant les déchets à vie longue, les principales problématiques débattues reposent sur les modalités de gestion des déchets, la sûreté à long terme des différents modes de gestion et le financement.

Les différentes modalités de gestion de long terme identifiées en 2006 comprennent :

- le stockage des déchets dans un milieu qui retarde le relâchement des radio-nucléides sur une échelle de temps compatible avec leur décroissance radioactive (sur le fond océanique tel que pratiqué par le passé ou en couche géologique profonde tel qu’envisagé en 2006),

- l’entreposage des déchets en un milieu accessible à la surveillance, avec des possibilités de reprise des colis,

- la transmutation des déchets afin de réduire leur durée ou leur degré de nocivité,

- l’arrêt de la production des déchets par abandon des filières nucléaires militaires, électrogènes ou médicales.

En 2006, plusieurs pays ont décidé de la construction d’un centre de stockage en couche géologique profonde, tandis que d’autres poursuivent leurs études sur le sujet. Cette modalité de gestion amène à des oppositions locales, ainsi qu’à une opposition générale.

L'opposition locale est initiée par le syndrome « pas dans mon jardin » (Not In My Back Yard)[37],[38]. Cette tendance est notamment illustrée par les résultats d'un sondage réalisé par Ifop pour Les Verts en septembre 2005 : « L’opposition massive à une telle initiative (la présence d’un centre d’enfouissement des déchets nucléaires dans leur commune ou dans une commune proche) traduit la forte prégnance du précepte « not in my backyard » qui traverse l’ensemble des catégories de la population »[39]. Dans une seconde phase, cette opposition rejoint une opposition plus large. Au niveau politique, l’ensemble des bénéficiaires du centre de stockage (le pays par exemple) assure une redistribution préférentielle vers le lieu du stockage : ce sont les politiques d’accompagnement (économique, enseignement, scientifique). Ces politiques d’accompagnement sont parfois qualifiées de corruptives par les opposants au stockage géologique.

La structuration des oppositions locales en réseaux rejoint l’opposition générale (notamment des organisations anti-nucléaires nationales ou internationales) au sein d’une opposition de principe. À ce niveau, le débat s’appuie principalement sur la confrontation d’avis d’experts. C’est essentiellement un débat technique concernant les hypothèses et méthodologies de modélisation en lien avec les connaissances scientifiques, ainsi que l’évaluation du coût du stockage et son financement. Ce débat est ensuite instrumentalisé à destination de l’opinion publique, avec l’utilisation d’une vulgarisation des argumentations et une symbolique importante :

- « À titre d’illustration, les colis de déchets correspondant à 40 ans de production des centrales actuelles pourront être entreposés dans […] l’équivalent d’un seul terrain de football »[40]

- « Les manifestants sont arrivés sur le site derrière un canon napoléonien plus symbolique que dangereux. Car les militants sont pacifistes et aiment les symboles. Pour preuve, ces tombes construites sur le rond-point. [...] Un enterrement à grand renfort de sonnerie aux morts et de minutes de silence. [...] Des logos nucléaires peints à la chaux sur le bitume devant laisser une trace de leur mécontentement. »[41]

Enfin, il existe une distinction, parfois floue parfois marquée, entre les opposants au stockage géologique qui soutiennent de façon générale l’utilisation de l’énergie nucléaire (avec un mode de gestion des déchets à vie longue différent) et les opposants à l’énergie nucléaire qui s’opposent au principe du stockage géologique en tant que part du cycle du combustible nucléaire.

Aspects économiques de la gestion des déchets

Deux principaux thèmes font débat au sein de la problématique économique liée à la gestion des déchets : l’évaluation du coût de la gestion des déchets (et sa prise en compte dans le coût de l’électricité nucléaire) et le financement pérenne de ce coût. Par ailleurs, les termes du débat sont relativement différents selon les catégories de déchet impliquées. En France, le financement de la gestion des déchets à vie longue devrait être supervisé par une commission créée suite à la loi du 28 juin 2006.

Autres thématiques du débat

Impact de l’énergie nucléaire sur le réchauffement climatique

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont identifiées de manière assez consensuelle comme causes d’un réchauffement climatique global.

La production électro-nucléaire émet, selon un rapport[42] de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, très peu de GES par rapport à la production d’énergie fossile, et en moyenne un peu moins que les énergies renouvelables :

- Dans le monde, l’utilisation de centrales nucléaires permet d’abaisser de plus de 8 % les émissions de GES du secteur énergétique (17 % pour la seule électricité), par rapport à l’utilisation de centrales thermiques à flamme[42].

- Pour les seuls pays de l’OCDE, l’économie réalisée représente près de 1,2 gigatonnes (milliards de tonnes) de CO2 ou environ 10 % des émissions totales de CO2 imputables à la consommation d’énergie (les objectifs du protocole de Kyoto sont une réduction de 0,7 gigatonnes entre 1990 et 2008-2012)[42].

Ainsi, le développement de l'énergie nucléaire permettrait de participer à la réduction des émissions de GES. Selon un calcul théorique, remplacer toute la production actuelle d'énergie d'origine fossile par une production nucléaire dans les zones où cela serait raisonnablement envisageable permettrait une économie annuelle de 6,2 gigatonnes CO2 environ, soit 25 % à 30 % des émissions humaines de CO2 fossile[43] (la stabilisation du climat requiert, au niveau mondial, une réduction de l'ordre de 50 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050[44]).

Cependant, cela représenterait un développement considérable de la filière, y compris dans de nombreux pays ne disposant pas aujourd'hui de centrales nucléaires. Le nucléaire ne peut donc être qu'un élément de la réponse au changement climatique, mais non la réponse unique.

Voici quelques opinions de personnalités concernant l'impact du nucléaire sur le réchauffement climatique :

- Patrick Moore considère cette source d’énergie comme la seule solution réaliste au problème du réchauffement climatique[45].

- C’est également l’opinion du scientifique James Lovelock, inventeur des théories Gaïa[46].

- L'astrophysicien Hubert Reeves suggère, au contraire, de délaisser le nucléaire pour les énergies renouvelables[47].

- Jean-Marc Jancovici, bien que défenseur du nucléaire par ailleurs, juge que celui-ci ne pourra pas contribuer de manière suffisante à la réduction des GES dans des délais compatibles avec les contraintes imposées [48].

- Stephen Tindale, secrétaire général jusqu’en 2005 de Greenpeace Grande-Bretagne, a changé d’opinion à la suite de nouvelles découvertes scientifiques montrant à quel point le changement climatique provient de l’utilisation d’agents énergétiques fossiles tels que le pétrole, le gaz et le charbon[49].

Accident nucléaire et assurance

La spécificité des risques nucléaires (faible probabilité de survenance d'un sinistre mais extrême gravité possible) a conduit à placer celui-ci dans un cadre spécifique, visé par diverses conventions internationales ou lois nationales. Ainsi en Europe, les Conventions de Vienne, Paris ou Bruxelles, et aux États-unis le Price-Anderson Nuclear Industries Indemnity Act, ont bâti un système juridique spécifique au nucléaire. Les principales conséquences de ces conventions sont[50] :

- Reconnaissance de la responsabilité objective (c'est-à-dire la responsabilité même en absence de faute) d'un intervenant unique, l'exploitant nucléaire.

- Cette responsabilité est éventuellement limitée dans les montants et la durée.

- Au-delà de ces éventuelles limites, ce sont souvent les états ou des groupements d'états qui prennent le relai, mais pour des montants là aussi plafonnés. Les limitations de responsabilité sont différentes d'un pays à l'autre.

Face à ces spécificités, les organisations anti-nucléaires pointent parfois l'insuffisance des montants garantis. Ces organisations soulignent également que le principe d'intervention des États dans le mode d'indemnisation fausse le coût réel de production de l'énergie nucléaire par rapport à une industrie classique qui aurait du supporter l'intégralité de ses coûts d'assurance[51].

Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery soulignent dans leur ouvrage sur l'histoire de l'énergie : « fait irrécusable : le nucléaire est, avec les destructions dues à la guerre et les cataclysmes naturels, le seul risque que refusent de couvrir les compagnies d'assurance »[52].

Centralisation de la production

La production d’énergie nucléaire est un système centralisé, ce qui d'après les opposants au nucléaire, poserait divers problèmes :

- cette centralisation implique le transport de l’électricité par des dizaines de milliers de kilomètres de lignes THT[53] (Très haute tension) qui sont elles-mêmes vulnérables et qui sont dénoncées comme nuisant aux paysages. Il existe 254 000 pylônes de taille comprise entre 25 et 100 mètres de hauteur[54].

- les opposants au nucléaire estiment que ce système est extrêmement vulnérable face aux évènements climatiques comme ce fut le cas lors de la tempête de décembre 1999[55].

Cependant, la taille des sites de production des autres filières énergétiques est du même ordre de grandeur. On trouve en effet couramment des centrales au charbon de 1 200[56] à 2 000 MW[57], des centrales au gaz de 800 MW[58], et enfin des fermes éoliennes de 1 000 MW[59]. En 2007, les centrales les plus importantes au monde, construites ou en projet, comprenaient Witbank (5400 MW, charbon[60]), Waigaqiao (4 800 MW, charbon), Niederauszem, (3 800 MW, charbon)[61].

Systèmes nucléaires futurs

Deux axes de recherche majeurs visent à améliorer la performance du nucléaire.

Le premier concerne les recherches sur la transmutation, devant permettre la construction de réacteurs dits « à neutrons rapides » ou « surgénérateurs ». Le principal avantage de cette avancée réside dans la diminution importante de la consommation d'uranium, qui apporterait un allongement considérable de la durée prévisionnelle d'exploitation des réserves de ce combustible. Le Japon a ouvert son premier surgénérateur commercial, fonctionnant au plutonium, en 1994[62], alors que la France a fermé le réacteur Superphénix par arrêté ministériel du 30 décembre 1998. La transmutation, bien que constituant une évolution technologique importante, n'apporte néanmoins aucune révolution sur les principes mis en œuvre : les réacteurs à neutrons rapides s'appuient toujours sur la fission nucléaire.

L'autre domaine de recherche fondamental envisage lui un changement plus radical puisqu'il concerne le passage de la fission à la fusion nucléaire : au lieu de « casser » des atomes lourds en atomes plus légers, la fusion doit permettre de fusionner des atomes légers (de l'hydrogène) pour créer des atomes plus lourds (essentiellement de l'hélium), libérant au passage une énergie considérable, 3 à 4 fois plus importante que l'énergie libérée par la fission. La fusion est le mécanisme de production d'énergie utilisée par le soleil, ou au sein des bombes H. Les principaux avantages de la fusion résident dans un niveau de production d'énergie beaucoup plus élevé, mais aussi par le fait que le combustible (les atomes d'hydrogène) se trouve de manière abondante sur Terre (dans l'eau notamment).

Enfin, les pro-nucléaires avancent que la fusion devrait permettre de réduire considérablement les déchets dangereux en produisant essentiellement de l'hélium. Ce à quoi les opposants au nucléaire répondent que la fusion devrait également produire d'autres particules radioactives. Quoi qu'il en soit, la fusion nucléaire est encore très loin d'être une solution industrialisable. Les difficultés rencontrées sont principalement liées au fait que le processus de fusion, pour être initié et maintenu, nécessite des températures extrêmement élevées (de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de degrés Celsius), ainsi que des dispositifs de confinement (notamment magnétiques) très élaborés.

Le nucléaire dans la politique énergétique de quelques pays

Voir aussi Programme nucléaire des Etats membres de l'Union européenne

Certains pays se sont détournés des centrales nucléaires, comme l’Allemagne, en 2001, qui a lancé un plan de fermeture de toutes les centrales nucléaires censé aboutir au plus tard en 2021.

La position « médiane » est celle du moratoire sur la construction de nouvelles centrales nucléaires. C’était par exemple le cas de la Suisse où plusieurs initiatives populaires visant à la fermeture pure et simple des centrales ont été successivement repoussées par la population. Récemment, par votation populaire, le moratoire n’a pas été prolongé.

Enfin, l’industrie nucléaire subit une reprise dans certains pays. Ainsi les États-Unis envisagent depuis 2006 de reprendre la construction de centrale, espérant sur une réduction de leur dépendance énergétique à l’égard du Moyen-Orient.

Pays renonçant à la production d’énergie nucléaire

Plusieurs pays, majoritairement européens, ont abandonné la production d’énergie d'origine nucléaire depuis 1987, suite à la catastrophe de Tchernobyl. L’Australie, l’Autriche, le Danemark, la Grèce, l’Irlande et la Norvège, qui ne disposaient pas alors de centrales, proscrirent tout nouveau projet de construction. La Pologne a même arrêté la construction d’une centrale.

La Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède ont décidé de ne pas construire de nouvelle centrale, mais continuent d’exploiter les centrales existantes. L’Allemagne va encore plus loin en fermant volontairement des centrales avant leur date théorique de fin d’activité, dans le cadre d’un plan de « sortie du nucléaire » qui doit s’achever vers 2018 s’il n’est pas remis en cause entre temps.

Allemagne

En 2000, le gouvernement allemand constitué du SPD et d’Alliance '90 / les Verts' a officiellement annoncé son intention d’arrêter l’exploitation de l’énergie nucléaire. Jürgen Trittin (parti écologiste), ministre de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire a conclu un accord avec les compagnies productrices d’énergie en vue de l’arrêt progressif des 19 centrales nucléaires allemandes avant 2020. En considérant qu’une centrale a une durée de vie de 32 ans, l’accord prévoit précisément combien d’énergie chaque centrale produira avant sa fermeture.

Les centrales de Stade et d’Obrigheim ont été arrêtées le 14 novembre 2003 et le 11 mai 2005 - le début du démantèlement est programmé pour 2007.

Les militants anti-nucléaires critiquent l’accord car considèrent qu’il s’agit d’une garantie d’utilisation planifiée des centrales plutôt que d’un réel arrêt du programme. Ils avancent que l’échéance est trop lointaine et critiquent le fait que le décret ne concerne pas l’utilisation du nucléaire à des fins scientifiques (comme dans le centre de München II) ni l’enrichissement de l’uranium (l’échéance de l’usine d’enrichissement de l’uranium de Gronau a été repoussée). De plus, la production de combustible nucléaire recyclé resta autorisée jusqu’à l’été 2005.

Le gouvernement allemand a décidé que les compagnies de productions d’énergie seraient dédommagées et aucune décision n’a été prise quant au stockage final des déchets nucléaires. Les opposants au nucléaire ont déclaré qu’une imposition plus importante et une politique adaptée auraient rendu possible un arrêt plus rapide[réf. nécessaire]. La décision de fermeture progressive des centrales nucléaires a toutefois abouti, moyennant des concessions sur des thèmes tels que la protection de la population lors du transport des déchets nucléaires à travers l’Allemagne, et malgré le désaccord du ministre de l’environnement sur ce point.

Cependant, les arguments pour l’arrêt progressif de l’énergie nucléaire ont encore été discutés en raison des prix croissants des combustibles fossiles. Pendant les élections fédérales de 2002, le candidat chancelier Edmund Stoiber de la CDU/CSU a promis d’annuler, s’il était élu, l’arrêt progressif. En 2005, Angela Merkel (CDU) avait annoncé qu’elle renégocierait une échéance avec les compagnies de production d’énergie.

Le programme des énergies renouvelables prévoit une taxe de financement. Le gouvernement, déclarant la protection du climat comme un objectif principal, a le projet de réduire de 25 % les rejets de CO2 dans l’atmosphère entre 1990 et 2005. En 1998, l’utilisation de l’énergie renouvelable était de l’ordre de 284 PJ (pétajoules, 284 mille milliards de joules, 79 milliards de kWh), ce qui correspond à 5 % de la demande totale d’énergie. Le gouvernement veut atteindre les 10 % en 2010.

Les opposants à ce programme d’arrêt du nucléaire prévoient une crise de l’énergie par l’absence de sources alternatives. Ils prévoient que seul le charbon pourrait pallier cette crise au prix d’énormes émissions de CO2, ou qu’il faudra importer des centrales nucléaires françaises ou de centrales à gaz russes. De plus, des coupures de courant seraient à prévoir lors des pics de forte demande et ce, dès 2012[63] malgré la baisse de consommation envisagée.

Australie

L'Australie n'envisage pas de construire de centrale nucléaire. Pourtant, l'Australie possède parmi les plus grandes réserves d'uranium au monde. La presque totalité de l’uranium produit sur le sol australien, soit plus de 11 000 tonnes de yellowcake, est exportée principalement vers les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et la France. Cependant, elle ne vend pas d'uranium aux pays qui n'ont pas signé le traité de non prolifération[64].

Autriche

Le 9 juillet 1997 le parlement autrichien adopta à l’unanimité le maintien de la politique nationale anti-nucléaire. En Autriche, l’énergie nucléaire est anticonstitutionnelle.

Belgique

La politique d’arrêt du nucléaire a été annoncée en juillet 1999 par la coalition au pouvoir à cette époque, formée par les partis libéraux, socialistes et écologistes. Cette coalition promulgue la Loi de sortie du nucléaire le 31 janvier 2003[65]. Cette loi prévoit la fermeture, si une alternative viable est possible, de chacun des sept réacteurs après 40 ans d'exploitation commerciale et interdit de construire de nouveaux réacteurs. Ces fermetures s'échelonneront entre 2015 et 2025.

Lors de leur promulgation, quelques citoyens ont prédit qu’elles seraient abrogées quand un gouvernement sans écologistes serait élu, mais entre 2003 et 2007 un gouvernement sans écologistes n’a pas modifié ces dispositions — peut-être à cause de l’événement de la centrale de Tihange (le 22 novembre 2002), qui a changé l’opinion publique sur la question du nucléaire[réf. nécessaire]. Les discussions autour de l'énergie nucléaire ont toutefois été relancées à partir de 2006.

Le 1 octobre 2009, Paul Magnette, Ministre de l'Énergie, proposera la prolongation de 10 ans les trois premières centrales nucléaires suite à la publication du rapport GEMIX du comité d'experts chargé de définir le futur mix énergétique.

Irlande

En Irlande une centrale nucléaire a été proposée en 1968. Elle aurait dû être construite pendant les années 1970 à Carnsore Point dans le County Wexford. Le programme, qui prévoyait aussi 4 autres réacteurs, a été abandonné après une forte opposition des associations de protection de l’environnement. L’Irlande n’a donc jamais utilisé d’énergie nucléaire.

Pays avec un moratoire sur la construction de nouvelles centrales

Espagne

En Espagne un moratoire a été adopté par le gouvernement socialiste de Felipe González en 1983 [réf. nécessaire]. Le parti socialiste de Zapatero, réélu en 2008, a annoncé dans son programme électoral la sortie progressive du nucléaire civil, les centrales arrivant à fin de terme devant être fermées dans la mesure où l'approvisionnement énergétique du pays demeurait garanti. Il devait se prononcer en juin 2009 sur la fermeture effective de la centrale de Garona, prévue pour 2011[66]. La centrale de Cabrera a été fermée en avril 2006.

Pays ayant eu un moratoire sur la construction de nouvelles centrales

Suède

Un référendum a suivi en 1980 l’accident de Three Mile Island survenu aux États-Unis en 1979. Il a été jugé partial car les trois réponses possibles conduisaient toutes plus ou moins à l’arrêt du nucléaire civil [réf. nécessaire]. Le parlement a fixé la date limite d’exploitation des centrales existantes à 2010. Après l’accident nucléaire de 1986 en Ukraine, la question de la sécurité nucléaire a été de nouveau discutée et l’arrêt des deux réacteurs de Barseback décidé, l’un en juillet 1998, l’autre avant juillet 2001. Le gouvernement suivant a essayé de relancer le programme nucléaire mais, suite à des protestations, y a renoncé et décidé de repousser l’échéance à 2010. À Barseback, le premier réacteur a été fermé le 30 novembre 1999 et le second le 1er juin 2005.

L’arrêt de l’exploitation de la filière nucléaire a été très controversé en Suède où certains redoutaient qu’elle perde ainsi de sa compétitivité au niveau international. La production d’énergie des centrales nucléaires restantes a augmenté de manière considérable[réf. nécessaire] pour compenser l’abandon des réacteurs de Barseback. En 1998, le gouvernement a décidé de ne pas construire d’autres barrages hydroélectriques afin de préserver les ressources d’eau nationales [réf. nécessaire]. Malgré des recherches d’autres sources d’énergie, certains pensent peu probable que la Suède puisse stopper ses centrales nucléaires avant 2010 voire, d’après certaines études, 2050.[réf. nécessaire]

En mars 2005, un sondage d’opinion a montré que 83 % de la population était favorable à l’utilisation et au développement de l’utilisation de l’énergie nucléaire[réf. nécessaire]. Un autre sondage des voisins de Barseback a révélé que 94 % d’entre eux souhaitaient y rester[réf. nécessaire]. Des rapports ont révélé des fuites de césium faiblement et moyennement radioactif dans un centre de stockage de déchets, sans guère affecter l’opinion publique[réf. nécessaire].

En janvier 2007, Areva a remporté deux contrats portant sur la modernisation de la tranche 2 de la centrale d'Oskarshamn et l'extension de la durée de vie de la tranche 4 de la centrale de Ringhals[67].

En février 2009, le gouvernement de centre-droit, dirigé par le premier ministre conservateur Fredrik Reinfeldt, décida de lever le moratoire. Les dix réacteurs encore en activité assurent plus de 50% de la production d'électricité du pays[68],[69].

Suisse

En Suisse de nombreux référendums sur ce sujet commencèrent dès 1979 par une initiative populaire de « citoyens pour la sécurité nucléaire », qui a été rejetée. En 1984, un vote pour « un futur sans nouvelle centrale nucléaire » a été rejeté à 55 %.

Le 23 septembre 1990 deux référendums concernaient l’énergie nucléaire. L’initiative « arrêter la construction de nouvelles centrales nucléaires » qui proposait un moratoire à propos de la construction de nouvelles centrales nucléaires a été adoptée à 54,5 %. L’initiative d’un arrêt progressif des centrales nucléaires existantes a été rejetée à 53 %. En 2000, une « taxe verte » proposée pour le développement de l’énergie solaire a été rejetée à 67 %. Le 18 mai 2003 deux référendums : « Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de l’énergie et pour la désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire) » proposant l’arrêt progressif de l’exploitation de la filière nucléaire, et « Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire dans la construction de centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire (Moratoire-plus) » proposant l’extension du moratoire déjà adopté, ont tous deux été rejetés. Les résultats furent : « Sortir du nucléaire » 66,3 % non, et « Moratoire-plus » 58,4 % non.

Le programme « Sortir du nucléaire » proposait l’arrêt progressif de toutes les centrales nucléaires avant 2033 ; le programme « Moratoire-plus », quant à lui, proposait la prolongation du moratoire de 10 ans, ainsi que l’arrêt des réacteurs existants après 40 ans de fonctionnement. Le rejet du référendum « Moratoire-plus » a surpris, les sondages prévoyaient qu’il emporterait l’adhésion.

En 2005, la Suisse exploitait cinq réacteurs nucléaires (Beznau 1 et 2, Gösgen, Leibstadt, et Mühleberg) produisant près de 40 % de son électricité. Le reste provient de barrages hydroélectriques. Ces barrages hydroélectriques sont régulièrement réalimentés par pompage, la nuit, afin de profiter de l'énergie électrique des pays frontaliers comme la France par le biais de l'énergie nucléaire.

En février 2007, le Conseil Fédéral a clarifié la situation en maintenant l'option nucléaire, jugée «nécessaire»[70].

Pays construisant ou envisageant de construire de nouvelles centrales

Il y avait debut 2008 34 réacteurs nucléaires en construction dans le monde[71].

Algérie

Article détaillé : Programme nucléaire de l'Algérie.L'Algérie possède deux réacteurs de recherche, l'un de 3, l'autre de 15 MW ; elle envisage d'acquérir la technologie du nucléaire civil auprès de la France[72].

Argentine

Le gouvernement de Nestor Kirchner a pris la décision, en 2007, de relancer l'énergie nucléaire en Argentine. En 2008, la présidente Cristina Kirchner a passé un accord de coopération nucléaire avec le Brésil, en 2008, qui comprend un volet d'enrichissement d'uranium et, éventuellement, un volet militaire.

Angola

L'Angola, qui possède des réserves d'uranium, envisage en 2007 de se doter de nucléaire civil[73].

Brésil

Article détaillé : Programme nucléaire du Brésil.Le Brésil, qui possède d’importantes réserves de minerai d’uranium, envisage de renforcer ses capacités en construisant une nouvelle tranche nucléaire sur le site d’Angra dos Reis (près de Rio de Janeiro). Ce pays prévoit par ailleurs un enrichissement de l'uranium domestique. Le président Lula a signé un accord de coopération nucléaire avec l'Argentine en 2008, qui comprend éventuellement un volet militaire.

Conseil de Coopération du Golfe (CCG)

Les pays arabes du golfe Persique prévoient d'aborder en 2009 la création de leur propre nucléaire civil[74]. Le CCG regroupe l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et le Sultanat d'Oman.

Chili

La présidente chilienne, Michelle Bachelet, a annoncé étudier la viabilité de la construction d'une centrale nucléaire, dans les dix ou quinze prochaines années, comme nouvelle source d'énergie au Chili[75].

Chine

La Chine doit faire face à une très forte augmentation de la demande en énergie, quatorze centrales sont actuellement en construction et elle envisage la construction de 36 tranches nucléaires de 1 000 MW dans les 15 ans à venir. Cela portera à 4 % contre 2,1 % actuellement la part du nucléaire dans la consommation chinoise d’électricité. Pékin a passé des contrats de plusieurs milliards de dollars, portant sur des réacteurs de troisième génération, avec Areva d'un côté, et Westinghouse de l'autre.

Égypte

Article détaillé : Programme nucléaire de l'Égypte.Le président Moubarak a indiqué en septembre 2006 que son pays voulait développer l’énergie nucléaire civile. L'Égypte a l’intention de construire une centrale nucléaire sur la côte méditerranéenne, à Dabaa, à l’est d’Alexandrie, pour un coût estimé à 1,17 milliard d’euros. Elle devrait être opérationnelle d'ici à 2015. Le gouvernement égyptien envisagerait de construire au total trois centrales nucléaires d'ici 2020, représentant une capacité de 1 800 mégawatts[76].

États-Unis

Les États-Unis envisagent de relancer la construction de réacteurs, stoppée après l’accident de Three Mile Island (1979). Le programme nucléaire 2010 coordonne les efforts visant à construire de nouvelles centrales nucléaires et le programme de l’énergie laisse une grande place aux industries pétrolières et nucléaires.

Finlande

Récemment, la Finlande a décidé de construire un EPR pour les besoins des industriels électro-intensifs (papetiers notamment)[77].

France

En France, le baromètre d’opinion sur l’énergie réalisé par le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) pour le compte de l’Observatoire de l’énergie[78] vise à examiner régulièrement l'évolution des opinions sur les thématiques liées à l'énergie. Il prend la forme d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 2005 personnes âgées de 18 ans et plus, sélectionnées selon la méthode des quotas. Les principaux résultats obtenus en janvier 2006 sont[79] :

- « Le choix du nucléaire au service de l'électricité reste soutenu par une majorité relative de Français mais l'engouement des années 2003-2005 se restreint.

- La production et le stockage des déchets radioactifs est l'inconvénient majeur du nucléaire et redevient central.

- Une large majorité de Français souhaitent la poursuite de l'exportation d'électricité produite à partir du nucléaire, y compris chez ceux qui critiquent l'utilisation du nucléaire.

- Les craintes sur les augmentations de prix concernent toutes les énergies sauf l'électricité. »

L'Eurobaromètre (sondage de grande ampleur réalisé par la Commission européenne) de janvier 2006 montre que, pour réduire la dépendance énergétique, seuls 8 % des français souhaitent des investissements dans le nucléaire (pour l'ensemble de l'Union européenne, le chiffre est de 12 %)[80].

Selon un sondage réalisé en juillet 2006 par BVA pour le compte de « Agir pour l'environnement » auprès de 1 000 personnes, 81 % des personnes interrogées pensent que le nucléaire est une technologie à risque et 31 % pensent que face aux enjeux énergétiques, il faut développer l’énergie nucléaire, (50 % en ce qui concerne les cadres supérieurs et 20 % chez les autres employés)[81].

EDF (121 GWatt Monde, 100 GWatt en France) produit 78 % de son électricité grâce à 58 réacteurs nucléaires (12 % énergie renouvelable).

La loi publiée au JO du 14 juillet 2005 impose (17 articles) 10 % d’énergie renouvelable à horizon 2010, multipliée par la définition des zones de développement de l’éolien (ZDE) remplacant le thermique classique, et impose aussi le maintien du nucléaire en 2020 par l’EPR (European Pressurized Reactor) avec un réacteur à Flamanville prévu pour 2012 et un second réacteur à Penly à horizon 2017.

En août 2005, le groupe français Suez (27 GWatt Europe, 5 GWatt en France) acheta Electrabel Belgique (compagnie d’électricité), qui fait fonctionner certains réacteurs.

Un rapport sur la possibilité de traitement des déchets radioactifs a été commandé par le gouvernement français : il s’agit de la loi Bataille du 30 décembre 1991. Ce rapport a été rendu en 2006 et a donné lieu à la loi du 28 juin 2006 qui organise la poursuite de la recherche pour la gestion des déchets HAVL.

Inde

L’Inde construit actuellement de nouvelles centrales nucléaires. En 2006, 3 % de l’électricité (soit 0,6 % de l’énergie) de l’Inde était d’origine nucléaire, et la politique actuelle vise à porter ce taux à 25 % (soit 5 % de l’énergie) pour 2050. Le 18 décembre, l’Inde et les États-Unis ont signé un accord pour un partenariat sur la technologie nucléaire.

Indonésie

Le gouvernement a annoncé en 2006 son intention de démarrer la construction de son premier réacteur en 2010, pour fonctionnement en 2017, et espère disposer de 4 000 MWe en 2025[82].

Iran

L'Iran a fait connaître son intention extrêmement controversée de se doter d'énergie nucléaire à très court terme[83].

Italie

L’Italie a choisi par voie référendaire en 1986, suite à la catastrophe de Tchernobyl, d’arrêter définitivement ses quatre réacteurs nucléaires. Après un moratoire sur l’énergie nucléaire le dernier réacteur a été fermé en 1990. L'Italie importe actuellement 17 % de son électricité des pays voisins, dont la France et la Suisse, ce qui a rendu possible le gigantesque black-out qui l'a touchée le 28 septembre 2003[84],[85]. Néanmoins, lors de son premier Conseil des Ministres de troisième mandat à Naples (20 mai 2008), Silvio Berlusconi a annoncé reconsidérer la question du nucléaire, compte tenu de la flambée des prix du pétrole. Ainsi, le 10 juillet 2009, le Sénat italien a approuvé une loi qui met fin à l'embargo sur l'énergie nucléaire en vigueur depuis 1987.

Japon

Le Japon a remis en route en 2002 des centrales nucléaires qu’il avait arrêtées, mais a dû fermer 17 réacteurs simultanément suite à un scandale de falsification des inspections de sûreté.

Libye

La Libye a fait savoir son intérêt pour la mise en place de nucléaire civil, et cherche un partenaire[86].

Maroc

Le Maroc pourrait devenir, vers 2015, le premier pays d'Afrique du Nord à se doter d'une centrale nucléaire, au terme d'un projet mené en coopération avec le groupe russe Atomstroyexport, filiale du géant gazier Gazprom[87].

Namibie

La Namibie a annoncé son intérêt pour le nucléaire civil, avec le soutien de la Russie[88].

Nigeria

Le Nigeria a annoncé en novembre 2006 qu'il souhaite se doter de 40 000 MWe d'ici à 2020 ; l'énergie nucléaire en sera un composant majeur[89].

Pays-Bas

En 1994, le parlement néerlandais a décidé de ne plus utiliser l’énergie nucléaire après un débat sur le traitement du combustible usé et le stockage des déchets nucléaires. Le réacteur de Dodewaard fut arrêté en 1997. Le parlement décida alors d’arrêter le réacteur de Borssele fin 2003, mais cette décision fut repoussée à 2013 puis annulée en 2005. Des recherches d’exploitation du nucléaire furent lancées. Le changement de politique a été précédé par la publication du rapport de l’Alliance Démocratique Chrétienne sur l’énergie soutenable. Les autres partis cédèrent. Les Pays-Bas ont mis en service un entreposage de longue durée pour les déchets à vie longue.

Roumanie

La Roumanie a inauguré, en octobre 2007, le second réacteur nucléaire du pays dans la centrale de Cernavoda, 10 ans après le lancement du premier. En 2014, la Roumanie prévoit de produire 2/3 de son électricité à partir de l'eau. L'énergie nucléaire devrait contribuer à 17 ou 18 % de la production électrique du pays. Le second réacteur de Cernavoda a été construit par Atomic Energy of Canada Ltd, et le groupe Ansaldo - Italie. 2 autres réacteurs devraient suivre[90].

Royaume-Uni

Le gouvernement a annoncé le 10 janvier 2008 la relance de leur programme nucléaire avec la construction de centrales type REP[91]. La part de production d'électricité d'origine nucléaire devrait également augmenter[92].

Russie

La Russie prévoit d’augmenter le nombre de réacteurs en opération de 29 à 59. Les vieux réacteurs seront conservés et remis en état, y compris les unités RBMK similaires aux réacteurs de Tchernobyl.

Slovaquie

La Slovaquie envisage de réutiliser le site de son ancien réacteur V1, arrêté fin décembre 2006, à Bohunice, pour y construire une nouvelle centrale ; de plus, Enel va achever d'ici 2012 la construction du troisième et du quatrième réacteur sur le site de Mochovce. Il serait aussi prévu d'augmenter la puissance des réacteurs 1 et 2 de la centrale de Mochovce de 880 à 940 MW. Enfin, il est également envisagé de construire une nouvelle centrale sur le site de Kecerovce, à l'est de la Slovaquie[93].

Slovénie

La décision sur le prolongement de la durée de vie de l'unique centrale nucléaire de Krsko devrait être prise en 2013 après une inspection majeure de l'état de la centrale[94].

Thaïlande

La compagnie nationale d'électricité en Thaïlande (EGAT) a annoncé en juin 2007 son intention d'investir six milliards de dollars pour construire d'ici 2020 la première centrale nucléaire civile du royaume[95].

Turquie

Le parlement de Turquie a approuvé une loi autorisant la construction de réacteurs nucléaires sur son sol[96]. La Turquie possède deux réacteurs de recherche, l'un de 5 MW et l'autre de 250 KW[97].

Yemen

Le Yemen envisage de se doter d'énergie nucléaire[98].

Bibliographie

- Jaime Semprun, La Nucléarisation du monde, éditions Ivrea, 2008.

- Collectif, "Le Nouveau Livre des Verts", éditions du Félin, 2004.

Sur le Niger et les conséquences africaines de la politique énergétique de la France, Antoine Glaser et Stephhen Smith "Sarko en Afrique", PLON, 2008.

Voir aussi

Le nucléaire et les alternatives

- Énergie nucléaire

- Déchet nucléaire

- Centrale nucléaire

- Accident nucléaire | Liste des accidents nucléaires

- Énergie renouvelable

Les organismes

- Greenpeace

- CRIIRAD

- WISE-Paris

- IRSN

- ANDRA

- AIEA

- CEA

- Autorité de sûreté nucléaire

- Réseau Sortir du nucléaire

Liens externes

- Uranium resources and nuclear energy - Ressources d’uranium et énergie nucléaire [pdf]

- Association des écologistes pour le nucléaire

- CDRPC - Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits

- Agence fédérale belge de contrôle

- Réseau Sortir du nucléaire

- Étude de la demande sociale de surveillance environnementale des stockages de résidus miniers d’uranium, Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (France), mai 2003.

Notes et références

- ↑ World Energy Outlook 2006, rapport de l’Agence internationale de l'énergie (agence de l’OCDE, Paris, 2006]

- ↑ Un procès est d'ailleurs en cours contre Areva, accusé de publicité déguisé dans des magazines scientifiques pour la jeunesse.

- ↑ [1]

- ↑ [2]

- ↑ Anniversaire de Tchernobyl : une arme dans la guerre du lobbying sur le nucléaire, EurActiv, 26 avril 2006

- ↑ Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deléage et Daniel Hémery, Les servitudes de la puissance, Flammarion, coll. nouvelle bibliothèque scientifique, 1986, p. 282

- ↑ Synthèse du rapport Perplex - Site de l’IRSN [pdf]