- Puits artésiens de Paris

-

La réalisation de puits artésiens à Paris a été rendue possible par la présence de la nappe aquifère de l'Albien et les progrès des techniques de forage à partir des années 1830. La volonté de produire une eau saine à bon marché[1] fit apparaître des puits artésiens tout au long du XIXe siècle et au début du XXe.

La seconde moitié du XXe siècle vit l'expansion d'une nouvelle génération de puits artésiens, à des fins de chauffage géothermique.

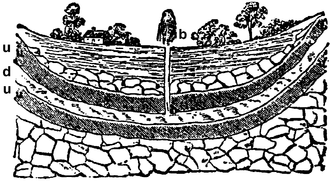

Schéma d'un puits artésien (b) : la nappe aquifère (d) est retenue entre deux couches imperméables (u).

Schéma d'un puits artésien (b) : la nappe aquifère (d) est retenue entre deux couches imperméables (u).

Sommaire

Géologie et qualité des eaux

Pour atteindre la nappe aquifère, à environ 600 m de profondeur, il faut traverser toutes les couches de l'éocène et du crétacé supérieur, jusqu'aux argiles imperméables du Gault qui retiennent l'eau renfermée dans la couche sableuse de l'Albien[1]. Les eaux des différents puits artésiens de Paris sont très similaires entre elles dans leur composition : moins calcaires et moins magnésiennes que les eaux de distribution habituelles, elles sont en revanche un peu plus ferrugineuses[1].

L'eau des puits artésiens de Passy et de la Butte-aux-Cailles est mise à la disposition du public : chacun peut venir y remplir librement ses récipients. Ses qualités gustatives et chimiques sont conformes à ce que l'on attend d'une eau de source ; jaillissant à 28°C, elle doit cependant être réfrigérée avant consommation[1].

Les puits artésiens à Paris intra muros

Puits artésien de Grenelle

L'entrepreneur Louis-Georges Mulot (1792-1872)[2] fora ce premier puits artésien entre 1833 et 1841, sous l'impulsion de François Arago. Au bout de sept années d'efforts[3], enfin, le 26 février 1841, l'eau jaillit au-dessus de la tour de bois qui abritait la foreuse. C'est alors que l'entrepreneur envoya, à ce qu'on rapporte, son billet resté fameux : « Arago, nous avons l'eau. Mulot ». Le puits est profond de 548 m, et le diamètre de la conduite n'est que de 0,17 m. Son débouché était marqué au centre de l'avenue de Breteuil, de 1841 à 1903, par une tour régulatrice en fonte à trois étages haute de 43 m, remplacée en 1904 par une statue de Pasteur, œuvre de Falguière[4]. Un monument, la fontaine du Puits de Grenelle, surmonte depuis 1904 le véritable emplacement des installations, sur la petite place Georges-Mulot, au croisement des rues Valentin-Haüy et Bouchut, dans le 15e arrondissement. Au début du XXe siècle, le débit s'était stabilisé à environ 430 mètres cubes par jour, soit cinq litres par seconde, en baisse de moitié par rapport à ce qu'il était un demi-siècle auparavant[1]. De nos jours, l'écoulement de l'eau semble avoir été coupé depuis quelques années.

Puits artésien de Passy

Le forage de ce second puits artésien de Paris fut entrepris en 1855 par l'entrepreneur saxon Kind, à l'initiative de l'ingénieur Jean-Charles Alphand. Cette fois, on choisit de réaliser un tubage d'1,10 m de diamètre, mais en tôle de 5 mm d'épaisseur seulement. Tout alla bien jusqu'à la moitié du forage, puis les incidents se succédèrent : la tôle du tube se déchira et l'on dut se contenter d'un nouveau tube plus étroit et plus épais, de 0,70 m de diamètre. La nappe aquifère de l'Albien fut enfin atteinte à 586 m, en 1861. Le débit se stabilisa à environ 5 000 mètres cubes par jour, et l'eau servit essentiellement à alimenter les rivières et les lacs du bois de Boulogne nouvellement aménagé[1].

Une fontaine, dans le square Lamartine (16e arrondissement), met les eaux du puits artésien à la disposition du public. Elle est fréquentée par beaucoup d'habitants du quartier, qui la considèrent comme une excellente eau de source.

Puits artésien de la place Hébert

Ce troisième puits artésien, situé à proximité de la fontaine du square Tristan-Tzara, 18e arrondissement[5], mit à profit l'évolution des moyens techniques : son diamètre était beaucoup plus important que celui de ses prédécesseurs, atteignant finalement 1,06 m[6]. Le forage commença en 1863, mais ne fut achevé qu'en 1891. On rencontra en effet d'énormes difficultés dues essentiellement à la structure géologique du lieu : il fallut percer jusqu'à une profondeur de 718 m pour trouver les sables aquifères de l'Albien. L'eau est de composition semblable à celle des puits précédents, mais sa température atteint 30°C. Elle alimentait la piscine Hébert, ouverte en 1893[1].

Puits artésien de la Butte-aux-Cailles

Les travaux commencèrent en 1863 et furent sur le point de s'achever en 1872 lorsque furent atteintes les argiles coulantes du Gault, juste au-dessus de la nappe aquifère. Mais, à la suite d'un désaccord entre l'entrepreneur et l'administration, et du manque d'argent[4], les travaux furent interrompus pendant près de vingt ans. Finalement, l'eau jaillit en 1904 d'une profondeur de 582 m. Le tube a un diamètre de 0,40 m à la base. Le débit se stabilisa à 67 litres par seconde (5 800 mètres cubes par jour)[1].

La piscine de la Butte-aux-Cailles, ouverte en 1924, place Paul-Verlaine, fut alimentée par les eaux du puits artésien. La fontaine récemment construite sur la place met gratuitement l'eau à la disposition du public.

-

Le puits artésien de la place Paul-Verlaine

Puits artésien de la raffinerie Say

Creusé en 1869, ce nouvel ouvrage, dont Émile Gérards dit qu'il fut « un puits sans histoire », tant les conditions géologiques et techniques furent favorables, apporta en abondance l'eau nécessaire à l'industrie de la raffinerie de sucre installée boulevard de la Gare et rue Jeanne-d'Arc, dans le 13e arrondissement. Ce puits de fort diamètre[7] atteignait les sables de l'Albien à 580 m et son débit était, en 1869, de 7 200 mètres cubes par jour d'eau à 28°C[1].

Puits de Blomet

Situé dans le 15e arrondissement, profond de 587 m, ce puits a été foré[2] en 1929 lors de la construction de la piscine Blomet[8].

Puits de la Maison de Radio France

Le forage de puits artésiens pour la géothermie se développa à partir de la fin des années 1950 : dès son ouverture, en 1964, la Maison de Radio France, 16e arrondissement, fut chauffée grâce à un puits artésien fournissant une eau à 27°C prélevée à une profondeur de 550 mètres dans les sables de l'Albien[9].

Les puits artésiens autour de Paris

Puits artésien d'Épinay-sur-Seine

Ce fut l'un des premiers creusés par Louis-Georges Mulot, en 1833[2], dans sa ville natale.

Puits artésien de Carrières-sous-Poissy

Le puits artésien de la place Saint-Blaise fut foré en 1902 par l'ingénieur Lippmann, pour alimenter la commune en eau potable. L'eau jaillit en 1905 d'une profondeur de 501 m. Comme les autres, elle était légèrement ferrugineuse et sa température à 26°C fut reconnue tout à fait agréable, surtout par les lavandières des deux lavoirs communaux. Il fut relayé en 1933 par un autre puits artésien, situé non loin de là, à Migneaux[10].

Puits artésien de Vaudoy-en-Brie

Le puits artésien de Vaudoy-en-Brie, Seine-et-Marne, est connu sous le nom de fontaine de Saint-Médard[11].

Puits artésien d'Orsay

Le puits artésien d'Orsay, Essonne, a été creusé en 1931 et se situe entre le lac du Mail et la voie de chemin de fer du RER B. L'eau jaillissante au départ doit désormais y être pompée. Ce puis n'est donc en théorie plus artésien.

Géothermie dans le bassin parisien

En 1969 furent réalisées dans la région de Melun des installations géothermiques suffisantes pour le chauffage de 5 000 logements. Les eaux furent prélevées non dans les nappes de l'Albien, mais dans celles du Dogger, plus profondes et d'une plus grande teneur en sel, nécessitant des techniques spécifiques (technique du doublet). Les années 1980 virent la réalisation de 70 opérations de chauffage géothermique dans le bassin parisien, tout comme dans le bassin aquitain. D'autres réseaux se sont développés depuis, à Paris et dans sa région[12].

Notes et références

- Émile Gérards, Paris souterrain, chapitre IV

- Les eaux de la Ville Lumière : les puits artésiens

- Notice sur le puits artésien de Grenelle dans Wikisource - Revue des Deux Mondes 1842

- Jacques Hillairet et Pascal Payen-Appenzeller, Dictionnaire historique des rues de Paris

- Les balades des fontaines, La Fête de l'eau

- Max de Nansouty, Le puits artésien de la place Hébert à Paris, La Nature n°779 - 5 Mai 1888

- Émile Gérards, Paris souterrain, p. 195, donne un diamètre de 4,60 m, peu vraisemblable.

- Photo de la construction de la piscine Blomet en 1929

- La géothermie en Île-de-France

- Le puits artésien, ville de Carrières

- Article : Vaudoy-en-Brie

- La géothermie en Île-de-France (PDF)

Voir aussi

- Butte-aux-Cailles

- Puits artésien

- Captage d'eau potable

- Nappe d'eau souterraine

- Nappe captive

- Nappe phréatique

- Nappe alluviale

- Cycle de l'eau

Bibliographie

- Émile Gérards, Paris souterrain, réimpression de l'ouvrage paru aux éditions Garnier en 1908, DMI, Torcy, 1991, (ISBN 2-840-220024)

- Jacques Hillairet et Pascal Payen-Appenzeller, Dictionnaire historique des rues de Paris, Éditions de minuit, Paris, 1985, (ISBN 2-707-310549)

- Max de Nansouty, Le puits artésien de la place Hébert à Paris, La Nature n°779 - 5 Mai 1888 : appareils, illustrations, CNUM

- Collectif, Le puits artésien de la place Hébert, La Science illustrée, tome 2, n° 28, La Librairie illustrée, 1888.

- Gustave Flaubert, dans sa « première » Éducation sentimentale (écrite entre 1842 et 1844, mais publiée seulement après la mort du célèbre romancier) fait visiter à son jeune héros le puits de Grenelle. Cette référence tend à montrer la grande popularité de cette innovation technique à l'époque.

Liens externes

- Les eaux de la Ville Lumière : les puits artésiens, Amicale Généalogie

- Le puits artésien, ville de Carrières-sous-Poissy

Catégories :- Histoire de Paris

- Sous-sol parisien

- Hydrologie parisienne

- Hydrogéologie

- Archéologie industrielle

Wikimedia Foundation. 2010.