- Pierre Roger (pape en 1342)

-

Clément VI

Clément VI

Pape de l’Église catholique romaine

Nom de naissance Pierre Roger Naissance 1291 au château de Maumont (Corrèze) Élection

au pontificat7 mai 1342 Intronisation: 19 mai 1342 Fin du

pontificat :6 décembre 1352 Prédécesseur : Benoît XII Successeur : Innocent VI Listes des papes : chronologie · alphabétique Projets Catholicisme et Histoire · Modèle Pierre Roger (1291-1352) devient pape sous le nom de Clément VI.

Biographie

Une remarquable carrière ecclésiastique au service du roi de France

Issu de la petite noblesse de Limousin, Pierre Roger prend à dix ans l’habit de bénédictin au monastère de la Chaise-Dieu. A seize ans, son abbé l’envoie étudier à l’Université de Paris. Après seize ans d’études, il est reçu à trente-deux ans maître en théologie. Il a acquis une renommée d’orateur et de savoir-faire. A trente-cinq ans, il est abbé de Fécamp (1326), puis évêque d’Amiens (1328) et archevêque de Sens (1329), ce qui lui donne un rang privilégié dans les assemblées du royaume.

Il devient l’homme de confiance de Philippe VI qui le fait entrer au Conseil royal. En 1330, à trente-neuf ans, il est chancelier de France. Il s’emploie à chercher une issue honorable au conflit qui oppose le roi d’Angleterre Edouard III à Philippe VI de Valois. Il acquiert dans cette longue mission une excellente connaissance de la vie politique et la réputation d’un diplomate intelligent et habile.

Sur la recommandation commune du roi de France et du roi d’Angleterre, il est nommé archevêque de Rouen (il n’y réside pas), puis en 1338, à quarante-sept ans, à la demande de Philippe VI, cardinal. Il ne réside pas non plus à Avignon, contrairement à l’usage, et reste au service du roi.

Clément VI le Magnifique

Dès qu’il eut connaissance du décès de Benoît XII, Philippe VI de Valois dépêcha Jean de Normandie pour influencer la Sacré Collège en faveur de son candidat le cardinal Pierre Roger. Malgré l’urgence, le prince héritier n’arriva que le 7 mai 1342 à Avignon au moment même où les portes du conclave se refermaient sur les cardinaux.

Tout à son inquiétude, le duc de Normandie dut attendre. Mais le choix des princes de l’Église se révéla être identique à celui de la maison de France. L'élection se fit en une journée et à l'unanimité. Le protégé du Valois, le cardinal Pierre Roger venait d’être élevé sur le trône apostolique. À peine élu, il déclara :

« Praedecessores nostri nesciverunt esse papa, Nos prédécesseurs ne surent pas être pape. »Le nouveau pontife était à l’opposé de l’ascétique Benoît XII et son règne fastueux allait le faire surnommer Clément VI le Magnifique[1]. Il le démontra dès le 19 mai, jour de son couronnement. Il fut plus que somptueux. Le sacre se déroula devant des milliers d’invités et en présence des princes du sang. En tête se trouvaient Jean de Normandie et Eudes IV, duc de Bourgogne, ils étaient suivis de Pierre 1er de Bourbon, cousin du roi de France, et du Dauphin Humbert II, venu en dépit de son excommunication. Au cours de la cérémonie, tout un chacun put remarquer que la tiare de Clément VI était surmontée d’un diamant semblable à une flamme.

Le banquet qui suivit fut servi à plus de cinq mille convives. Il y eut neuf services et vingt-sept plats. Pour cela furent engagés quatorze macelliers[N 1] et la Révérende Chambre Apostolique - le ministère des finances pontificales - dépensa 14 132 florins pour l’achat des viandes, volailles, poissons, fromages, épices et fruits[N 2].

Les invités d’honneur eurent droit à des douceurs spéciales dont le « cani diatricon », les « tabulis deauratis », les « zucari rosacei » et la « manus christi »[N 3]. Et au cours de ce somptueux festin, on s’étonna que le nouveau Souverain Pontife mania si bien une fourchette d’argent.

Clément VI passa ensuite les mois chauds dans sa résidence de Villeneuve-lès-Avignon, l’ancien hôtel du cardinal Napoléon Orsini sis au pied de la Tour Philippe-le-Bel. Ce fut là qu’il sollicita Jean II, comte d’Armagnac, pour qu’il lui rétrocéda son fief de Monteux. Le 31 août, Jean d’Arpadelle, évêque de Fréjus et nouveau Recteur du Comtat, remit au comte 14 000 florins pour le rachat de sa seigneurie[N 4].

Le 20 septembre, de retour à Avignon, il s’installa dans le palais de son prédécesseur et remit leurs coiffes à de nouveaux cardinaux. Parmi ceux-ci se trouvaient Guy de Boulogne, archevêque de Lyon, son neveu Nicolas de Besse et son frère Hugues Roger.

Au cours de cette première remise des chapeaux, le Souverain Pontife confia à ses cardinaux qu’il allait personnellement s’occuper de l’avenir de l’Église de Dieu :

« Je y plantera un tel rozier des gens de nostre nation que il ne sera de chi à chent ans que il y en oit des racines et des boutons. »Tout le monde comprit que Clément VI ambitionnait de planter dans l’Église un tel rosier du Limousin, qu’après cent ans, il eut encore des racines et des boutons[N 5].

Le second palais des papes

Clément VI était entré dans le palais construit pour Benoît XII[N 6]. Cela ne parut point suffisant à celui qui savait être pape ! Jean de Loubières fut chargé d’édifier un Palais neuf digne du Magnifique. Dès le début de l’été 1342, il attaqua le chantier de la « tour de la Garde-Robe » et de la « tour des Cuisines ». Dans cette dernière, il plaça la « Bouteillerie » qui servit aussi à déposer la vaisselle d’or et d’argent de la table pontificale. Puis l’architecte s’attaqua au chantier du palais nouveau et à l’achèvement de la « tour du Trouillas ». Avec sa nouvelle façade, le palais prit l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui[N 7]. Et Clément VI n’oublia pas de faire placer les armoiries des Roger sur l’entrée principale, au dessus du nouveau portail des Champeaux[2].

Mais surtout il fit couvrir les murs de fresques où ne figurent aucun motif religieux mais des scènes champêtres et de chasse. Sur quelques unes de ces peintures on remarque l'emploi précoce de la perspective (cages à oiseaux et bassin). Le plus grand chantier fut assuré par Matteo Giovanetti, un prêtre de Viterbe[N 8], élève du grand Simone Martini qui se mourait à Avignon. Dans la chapelle du Grand Tinel, il fit le portrait du pape en saint Martial[N 9]. Puis, en 1344, un nouveau peintre, Robin de Romans, fut chargé de décorer la chambre du Cerf où il représenta le frère et le neveu du Souverain Pontife[N 10].

Un pontife érudit, diplomate et galant homme

Louis de Bavière profita de l’élection de ce nouveau pape pour solliciter une audience pour ses ambassadeurs. Elle fut bien sûr accordée. Ce qui n’empêcha point la délégation impériale d’arriver bardée de textes et de certitudes, les poings faits et l’anathème à la bouche. Elle se trouva face un négociateur retors qui lui affirma d’emblée que personne ne devait se retirer mécontent et qui coupa court d’une phrase à toutes récriminations :

« Choisissez aujourd’hui ce qu’il vous plaît ! »Excellent diplomate, Clément VI était de plus doublé d’un galant homme. Les dames nobles de sa Cour tombèrent sous le charme pontifical. Il fit ouvrir par la « Révérende Chambre Apostolique » un compte spécial pour les Dames de la famille de Notre Saint-Père le Pape. Sans conteste, la favorite fut Cécile de Comminges, vicomtesse de Turenne[3].

Le Magnifique chercha-t-il vraiment avec Cécile de Turenne la liberté d’oublier qu’il était pape ? On ne sait, mais les relations du pontife et de la vicomtesse donnèrent lieu à toutes sortes d’interprétations[N 11].

Clément VI, lors de ses brillantes études à la Sorbonne, était passé maître dans l’art de la scolastique. Cela lui fut un atout sur le trône de Saint-Pierre. Tout au long de sa carrière ecclésiastique et au cours de son pontificat, il se révéla être un remarquable orateur et prédicateur. Il utilisait magistralement la souple prolixité de la langue occitane et était convaincu qu’en français ou en latin beau parler n’écorche point langue[N 12].

Clément VI et le rattachement du Dauphiné à la France

Avec l’ancien conseiller de Philippe VI de Valois sur le trône pontifical, le sort du Dauphiné était scellé : il serait rattaché à la France. Sur l’initiative de Clément VI, un grand pas fut franchi au cours du mois de février 1343. Le roi et son fils aîné, Jean de Normandie, vinrent rencontrer Humbert II dans la cité papale.

Le Dauphin du Viennois était aux abois. Toujours à la recherche de liquidités, il se vit proposer par le roi de France un arrangement financier qui le tirerait du besoin. S’il acceptait que le Dauphiné fut dévolu au second fils du roi après sa mort, ses dettes seraient réglées et il jouirait d’une rente annuelle[N 13]. Humbert sollicita un temps de réflexion.

Depuis quelques mois, il avait pris contact avec son oncle, Robert d’Anjou, pensant que le comte de Provence serait intéressé par l’achat de ses États qui jouxtaient les siens[4]. La réponse de Robert d’Anjou se faisait attendre. Et pour cause… Il venait de rendre son dernier soupir à Naples[N 14]. Le Dauphin tenta alors de trouver un palliatif. Le 29 mai 1343, il vendit leur indépendance à cinquante-deux paroisses des Alpes qui se regroupèrent pour former la « République des Escartons »[5]. Mais sous la pression pontificale - il n'y aurait pas de levée d'excommunication si Humbert II n'obtempérait pas - le Dauphin signa un accord avec la France le 30 juillet 1343. Il était prêt à céder aux Valois son Dauphiné.

Sa politique italienne

Puis Clément VI vit arriver à Avignon, une ambassade italienne conduite par un jeune et brillant tribun romain, Nicola Gabrino, dit Cola di Rienzo[N 15]. Il ne tarda pas à sympathiser avec Pétrarque. Ne venait-il pas demander au Souverain Pontife de retourner à Rome ? Lors de sa réponse, le pape ne daigna pas aborder ce sujet mais accorda un jubilé pour l’année 1350[N 16].

Le 3 septembre 1343, grâce à l’action des légats pontificaux, une seconde trêve fut signée à Malestroit entre la France et l’Angleterre. Elle devait durer trois ans. Le pape avait déjà d’autres préoccupations avec le royaume de Naples où les princes angevins et la reine de Hongrie s’affrontaient[N 17]. Il chargea Pétrarque d’une ambassade au cours de ce mois de septembre. Arrivé sur place, le poète vauclusien constata que « le Royaume était comme un navire que ses pilotes conduisaient au naufrage, un édifice ruiné soutenu par le seul évêque de Cavaillon »[6].

Pourtant des sujets plus domestiques retenaient son attention. Comme il fallait améliorer le passage sur le Rhône entre la France et Avignon, le 21 décembre 1343, le pape reçut les recteurs et les frères de l’Hôpital du pont. À leur demande, il accorda des indulgences aux fidèles qui contribueraient désormais à l’entretien du pont Saint-Bénézet[N 18].

Clément VI fait céder le Dauphin Humbert II

Clément VI, toujours attentif à la question dauphinoise, écrivit à Philippe VI, le 11 avril 1344, pour lui proposer que le fils aîné du roi de France porta le titre de Dauphin[7]. Le pape envisagea ensuite de lever l’excommunication de Humbert II, qui avait remboursé jusqu’au dernier florin à la Révérende Chambre Apostolique, mais il y mit une condition. Il devait lui céder le fief de Visan[N 19]. L’accord passé, le 31 juillet, Clément VI reçut Humbert dans son palais de Villeneuve-lès-Avignon. Le Dauphin du Viennois rendit hommage et le pape leva les sentences.

Clément VI put entrer en possession de son fief de Visan à la fin du mois d’octobre au moment où, sur son initiative, arrivaient à Avignon les émissaires de France et d’Angleterre pour discuter d’une nouvelle trêve sous l’égide du cardinal Jean Raymond de Comminges[N 20].

Les croisades pontificales

Ce fut aussi au cours de cet automne que le Souverain Pontife mit sur pied un nouveau projet de croiserie[8]. Il voulait porter le fer contre les infidèles sur les côtes même de l’empire byzantin où sévissaient les pirates turcs[N 21]. Il en confia le commandement au Patriarche latin de Constantinople et à Édouard Ier de Beaujeu[N 22]. L’objectif de cette expédition était de s’emparer de Smyrne, port d’attache de Sinan le Juif, amiral de la flotte turque[N 23]. Cette dernière fut vaincue, le 28 octobre 1344, et le havre de la mer Egée, organisé en camp retranché, confié à la garde des Chevaliers de Rhodes.

Ce succès maritime en appelait d’autres. Clément VI, au cours du mois de novembre, régla d’abord l’appartenance des « îles Fortunées » entre la Castille et le Portugal[N 24] puis il lança un nouvel appel à se croiser. Seul répondit Humbert II. Le pape, avec une certaine répugnance, accepta de le nommer, le 26 mai 1345, Capitaine Général du Siège Apostolique, commandant l’armée chrétienne. Le Dauphin embarqua à Marseille le 2 septembre en compagnie de Jean Ier le Meingre, dit Boucicaut, qui s’était déjà illustré à Smyrne[N 25]. Sur place, il privilégia la négociation avec les Turcs et perdit la seule occasion qui lui fut donnée d’être grand.

La défaite de Crécy vue d'Avignon

Après cette déception, Clément VI expédia quelques affaires courantes en ce début d'année 1346. Il appela à Avignon le grand astrologue Jean de Murs pour lui commander un rapport sur la réforme du calendrier[9] puis il déposa Henry III de Virneburg le 7 avril 1346, de sa fonction d’archevêque de Mayence et partisan ardent de l'empereur Louis de Bavière et appela a sa place Gerlier de Nassau le 13 avril.

Mais cette année fut surtout marquée par l’une des batailles les plus importantes de la Guerre de Cent ans. Le samedi 20 août, à Crécy-en-Ponthieu, sur les bords de la Rue, l’ost des chevaliers français se heurta à l’armée anglaise. Ses archers, essentiellement composés de yeomen, firent un carnage des Français lourdement cuirassés et ce fut le désastre[N 26].

Pourtant la défaite de Crécy, vue du palais des papes d’Avignon, n’eut pas le même impact qu’en France[N 27]. On retint, bien sûr, qu’Édouard de Woodstock, le prince de Galles, fit preuve ce jour-là d’une extrême bravoure[N 28]. Tout comme, dans le camp français, Jean de Luxembourg, le roi aveugle de Bohème, qui se fit conduire au milieu de la mêlée et mourut en ferraillant au jugé[10]. Mais, par ailleurs, personne ne blâmait son fils, Charles de Moravie, de s’être éclipsé pendant la bataille[11]. Ni Amédée, le comte de Savoie, de n’y être arrivé que le lendemain à la tête de ses mille lances[N 29].

Beaucoup, par contre, chantaient les louanges d’un certain Juan Fernandez de Heredia, conseiller du roi d’Aragon et commandeur des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui avait chevaleresquement secouru le malheureux roi Philippe en lui offrant son cheval[N 30]. Et tous disaient pire que pendre des milliers d’arbalétriers génois, engagés à prix d’or par le Valois, qui n’avaient daigné combattre s’étant déclarés trop fatigués.

Le protecteur des juifs durant la Peste Noire

Tout le monde ignorait encore que la plus grande pandémie du Moyen Âge était déjà aux portes de la Méditerranée. Elle sévissait depuis l’automne 1347, sur les bords de la Mer Noire, en Crimée, elle toucha Marseille le 1er novembre 1347. Ce foyer épidémique allait alors s’étendre sur toute la Provence et le Languedoc.

Le mois de janvier 1348 commença sous les plus mauvais auspices. Un tremblement de terre fut ressenti dans tout le Comtat Venaissin ainsi que dans une grande partie de la Provence et du Languedoc. Le nombre de victimes de ce séisme fut minime comparé à celui de l’épidémie qui s’abattait sur tout le pourtour méditerranéen.

Alors que l’incompréhension restait totale sur les origines du mal, chacun put y aller de ses hypothèses sinon de ses théories. Le chroniqueur Mattéo Villani se sentit obligé d’expliquer en préliminaire : « Devant débuter notre traité par l’évocation de la gent humaine, mon esprit est saisi de stupeur dès l’instant qu’il s’apprête à décrire le châtiment que, dans son infinie merci, la justice divine a imposé au genre humain digne, par la corruption des sens, du jugement dernier ». Jean Froissart nota : « En ce temps, par tout le monde généralment, une maladie qu’on claime épydémie couroit, dont bien la tierce partie dou monde mouroit ». De son côté, le moine francilien Richard de Saint-Victor constata : « Il mourut plus de deux parts des gens et n’osait le père voir le fils ni le frère la sœur ». Boccace, dans son Décaméron écrivit : « Cette tribulation a pénétré d’une telle épouvante les cœurs des hommes et des femmes, que le frère abandonne le frère, l’oncle le neveu, la sœur le frère et souvent l’épouse son mari. Chose plus forte et presque incroyable, les pères et les mères évitent de rendre visite et service à leurs enfants, comme s’ils n’étaient pas à eux ». Guy de Chaulhac, docteur de l’Université de Montpellier, remarqua quant à lui : « Les gens mouroient sans serviteur et estoyent ensevelis sans prestre. Le père ne visitoit pas le fils, ni le fils son père. La charité estoit morte et l’espérance abattue ».

Tout au long de l’épidémie, des holocaustes furent organisés contre les Juifs rendus responsables de la Peste Noire. Inquiet d’une telle flambée de haine, près de trois cent cinquante communautés juives ayant été exterminées dans la péninsule ibérique et dans l'Empire germanique, ce pape libéral rendit publique, deux bulles papales dont celle du 6 juillet 1348 et celle de septembre dans laquelle il annonçait qu’il prenait sous sa protection les juifs, menaçant d’excommunication ceux qui les maltraiteraient. Néanmoins, près de 900 Juifs sont brûlés quelques mois plus tard à Strasbourg, alors que l'épidémie ne s'est pas encore déclarée dans la ville[12]. À cette occasion il autorise les autopsies dans l'espoir de découvrir la cause du mal et sa thérapeutique. Puis il condamne le fanatisme des flagellants qui se répendaient depuis le royaume de Souabe dans tous le nord de l'Europe et continuaient la chasse aux juifs.

La reine Jeanne et l'achat d'Avignon

Ce fut ce moment que choisit la Reine Jeanne pour se rendre dans son comté de Provence et à Avignon. Son arrivée ressemblait plus à une fuite qu’à une visite de ses États. L’assassinat de son premier époux André de Hongrie, le 18 septembre 1345, avait choqué autant Naples que la Provence et Avignon. Clément VI avait alors chargé Hugues des Baux, comte d’Avellino et Sénéchal de Provence, d’aller enquêter sur place afin de découvrir et punir les coupables. À son retour, le 4 novembre 1346, le pape, informé de la situation, avait juger opportun d’excommunier les assassins d’André de Hongrie[N 31]. Puis le pape, qui aimait toujours savoir le court et le long d’une affaire, chargea le cardinal Bertrand de Deaux de se rendre en Italie.

Mais les affaires napolitaines le dépassèrent rapidement. Au printemps 1347, inquiet du climat qui régnait dans la capitale et à la Cour, il voulut demander son rappel en Avignon ce que le pape refusa. Ce fut alors que tout se précipita. Lassé d’attendre, Louis Ier de Hongrie, passa à l’offensive. Le 10 mai, annonçant qu’il allait venger la mort de son frère, le roi s’était avancé jusqu’à Aquila avec ses Magyars. Ses troupes arboraient un étendard noir sur lequel avait été peint le portrait du prince étranglé. Le roi fit alliance avec Cola di Rienzo, et le 29 du même mois, aux portes de Rome et sous le signe du Saint-Esprit cavalier, le tribun écrasait les troupes pontificales du cardinal de Deaux[N 32].

Immédiatement informé, le 20 janvier 1348, le pape avait écrit à Jacopo Alberti Antichi qui résidait à Florence[N 33]. Son but était, au travers des facteurs du banquier, d’être renseigné sur les faits et gestes de Louis de Hongrie en Italie et de Cola di Rienzo qui avait rejoint Naples[N 34].

Car de son côté, Louis Ier, arrivé à Bénévent, à trois jours de marche de Naples, avait fait tenir le 11 janvier 1348 un message menaçant à la reine. Peu rassurée, Jeanne avait préféré fuir l’ire de son ex beau-frère et cousin de Hongrie. Elle quitta Naples pour faire voile vers la Provence. Son convoi débarqua à Marseille le 29 janvier. Le 27 février, la comtesse-reine se rendit à Châteaurenard où elle attendit que le pape lui accordât audience. Clément VI la reçut lors du consistoire du 15 mars.

Jeanne avait deux objectifs. Tout d’abord se faire absoudre d’un crime dont beaucoup pensaient que si elle n’en était pas responsable, elle y avait pour le moins consenti. Le second, non moins important, était de demander au pape de renflouer ses finances. Il lui fallait beaucoup d’or pour lever des troupes capables de s’opposer à celles de son cousin de Hongrie. Sur les deux points, le Souverain Pontife fit preuve d’une rare et benoîte compréhension. Il pardonna publiquement à Jeanne sa conduite légère et la lava de tout soupçon dans l’assassinat de son premier époux en la déclarant absoute de coulpe et de peine. Enfin il lui offrit 80 000 florins pour l’achat de sa ville d’Avignon.

Ce fut Guillaume de Malesec (Malosico), clerc de la Chambre du pape et chanoine de Langres, qui accepta la vente au nom de Clément VI, à la date du 6 juin. Par contre, les Archives du Vatican indiquent que ce fut Estienne Aldebrandy, archevêque d’Arles, qui passa le contrat de vente d’Avignon, avec toutes ses dépendances. La cité papale étant en terre d’Empire, l’acte fut fait en présence des plénipotentiaires de Charles IV de Luxembourg qui enregistrèrent la cession par lettres datées du 9 juin. Dans la cour du musée Calvet d’Avignon (ancienne Livrée de Cambrai) a été conservé le banc de pierre sur lequel le prélat compta à la Reine Jeanne ses 80 000 florins d’or. Elle confirma cette vente le 21 juin. Le 1er novembre 1348, de Gorizia, capitale du comté de Goritz et Gradisca, dans le Frioul, l’empereur en personne accusa réception de la transaction aux deux parties attestant qu’il cédait au pape tous ses droits sur Avignon.

L'excès de népotisme

Le 27 mai 1348, Clément VI, malgré quelques réticences du Collège des cardinaux, n’hésita pas à nommer un nouveau prince de l’Église. Il faut dire que l’impétrant n’avait que dix-huit ans, qu’il était le seul de sa promotion et que le pape était son oncle et parrain. Pierre Roger de Beaufort reçut donc le chapeau de cardinal au titre de Sainte-Marie-la-Neuve. Jusqu’alors les seuls titres de gloire du futur Grégoire XI avaient été d’être chanoine à onze ans puis prieur de Mesvres, près d’Autun. Pour éviter tout problème, le cardinal-neveu fut expédié à Pérouse pour apprendre son droit[13].

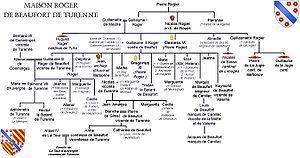

Pour Clément VI sa famille tient dans l'Église une place que les contemporains jugent excessive : quatre de ses neveux furent cardinaux — dont l'un sera le pape Grégoire XI — et un autre archevêque. Un autre neveu par alliance, Hugues de la Roche fut maréchal pontifical. L'oncle Nicolas Roger, qui l'avait amené à entrer dans les ordres, fut récompensé par lui en devenant archevêque de Rouen, archevêché considéré à l'époque comme le plus riche de France. Quant à son frère Hugues Roger, élu pape en 1352, s'il renonça à la tiare par « humilité », il se rendit acquéreur durant son cardinalat d'un nombre impressionnant de fiefs qui furent tous rétrocédés à son neveu Guillaume III Roger de Beaufort et accumula un véritable trésor monétaire.

Les remparts d'Avignon

Le Souverain Pontife put enfin penser à lui. Une telle période ne pouvait que lui faire méditer sur la mort. Il prépara la sienne. Le 7 octobre 1348, par une lettre bullée, il décida que l’abbaye de la Chaise-Dieu serait le siège de sa sépulture. Et pour prier pour le salut de son âme, il institua huit vicairies desservies par huit moines et profès de l’abbaye auvergnate.

Puis face à la guerre qui couvait en France, le pape convint que le nouveau palais des papes, les Livrées cardinalices, les abbayes, couvents et édifices religieux d’Avignon avaient besoin d’une protection efficace[N 35]. Dès 1349, Clément VI chargea Juan Fernandez de Heredia, le sauveur du roi à Crécy, de diriger la construction des nouveaux remparts devant ceindre Avignon[N 36]. Pour les financer, les Avignonnais furent taxés et les membres de la Curie envoyés aux quatre coins de l’Europe pour trouver des subsides[N 37].

La France récupère le Dauphiné

Devenu veuf, le roi de France Philippe VI pensa d’abord à se remarier, ce qu’il fit le 29 janvier 1349 avec sa jeune cousine Blanche d’Évreux. Puis, en février, il acheta pour 120 000 écus la ville de Montpellier à Jaime III de Majorque et il repensa au Dauphiné.

Le 30 mars, ses conseillers Guillaume Flotte, Pierre de la Forêt et Firmin de Coquerel, évêque de Noyon, après plusieurs semaines passées à Tain-l'Hermitage, obtinrent l’accord de Humbert II pour la cession. Le 16 juillet 1349, le Dauphin du Viennois aliénait enfin ses droits viagers en faveur de Charles, fils de Jean de Normandie et aîné des petits-fils de Philippe VI, qui fut donc le premier à porter le titre de Dauphin de France. Humbert cédait ses domaines contre 200 000 florins et une rente annuelle de 24 000 livres payable à Pâques ou à la Trinité. La cérémonie se déroula à Lyon, au couvent des dominicains de la place Comfort. Au cours de celle-ci, Humbert II « se dévêtit » de sa suzeraineté pour en « saisir et investir » Charles. Il lui remit l’épée du Dauphin au manche incrusté du bois de la Vraie Croix, la bannière de saint Georges éclaboussée du sang du dragon, le sceptre et l’anneau delphinaux. Le nouveau Dauphin jura, entre les mains de Jean de Chissé, évêque de Grenoble, de respecter les franchises du Dauphiné, en particulier les statuts solennels promulgués par Humbert II. Dès le lendemain Humbert prit l’habit monastique[14]. La stratégie de Clément VI avait payé.

Clément VI et le vicomte de Turenne

Clément VI pourrait désormais continuer à s’occuper plus sereinement des destinées de l’Église et de sa famille. Et ce fut le mois de décembre 1349 qui marqua une date décisive dans la fortune des Roger de Beaufort. Le pape avait décidé de marier son neveu, Guillaume à Aliénor de Comminges, la sœur cadette de sa très chère Cécile, la vicomtesse de Turenne. Le Souverain Pontife proposa la somme de 20 000 florins pour acheter la vicomté de Turenne et l’offrir comme cadeau de mariage. Cette transaction fut faite le 26 avril. Ce qui n’avait pas été dit officiellement était que le pape, en sous-main, désintéressa les autres ayant droits en leur partageant la bagatelle de 125 000 florins.

En France, Philippe VI étant décédé le dimanche 23 août 1350 à Nogent-le-Roi, son fils Jean II lui avait succédé. Son couronnement et celui de sa seconde épouse Jeanne de Boulogne[N 38], par l’archevêque Jean de Vienne, avait été prévu à Reims pour le 26 septembre. Clément VI ne voulut pas que son neveu Guillaume manqua un tel évènement. Il se fit pressant et envoya cinquante-cinq brefs pour que, ce jour-là, il fut armé chevalier en même temps que le Dauphin Charles. Le nouveau roi obtempéra. Le 15 septembre 1350, par lettres patentes, Jean II confirmait à Guillaume III Roger de Beaufort sa vicomté de Turenne[N 39]. Puis généreusement, il lui remit la seigneurie de Caylus[N 40].

Depuis leur mariage le vicomte de Turenne et son épouse s’étaient installés dans le palais pontifical de leur oncle à Villeneuve-lès-Avignon[N 41]. En cet été, Clément VI les y rejoignit. Ce fut là qu’il donna mission à Matteo Giovanetti de se rendre à la Chaise-Dieu pour exécuter dans l’abbaye des fresques sur la vie de saint Robert. Pour satisfaire les soucis artistiques pontificaux, le peintre de Viterbe y séjourna entre août et septembre[N 42].

La mort du Magnifique

Dès le début de son pontificat, Clément VI fut entouré d’une kyrielle de médecins. H. Waquet[15], a relevé la présence de deux à trois plus un chirurgien de 1342 à 1347, dont six en décembre 1343 et quatre en octobre-novembre 1344. Il existe une notification de traitement faite par Étienne Seguin, le physicus pontifical en décembre 1343 : « bain d’eau de mer pour la guérison du pied pontifical ». Le pape souffrait de la goutte. À la fin de l'automne 1351, il dut s’aliter ravagé par la fièvre et de terribles souffrances. Guy de Chaulhac, le savant physicien de Montpellier fut appelé en consultation. Le 17 décembre 1351, cet expert homme de l’art avoua à l’entourage du pape que cette fatale indisposition était due à des calculs rénaux qui provoquaient des abcès purulents.

Ce fut à cette époque que Cola di Rienzo arriva sous bonne escorte, à Avignon, afin de comparaître devant le pape. Le tribun de Rome, après avoir quitté Naples, s’était rendu à Prague auprès de Charles IV de Luxembourg pour l’implorer de le désigner comme son Vicaire général pour l’Italie. L’empereur l’avait fait mettre aux fers puis envoyé dans la cité papale. Clément VI, trop épuisé, jugea toute entrevue inutile et Rienzo, le 22 septembre, fut emmuré dans la tour du Trouillas et étroitement surveillé par des sergents pontificaux[N 43].

En 1352, son état empira. Pétrarque en fut le témoin et en fit part dans une lettre à son ami le prieur des Saints-Apôtres :

« J'ai besoin d'un exemplaire de Pline, j'ai laissé le mien à Vérone ; il n'y a que le pape qui l'ait ici ; il est malade, j'attends qu'il soit rétabli pour le lui demander[16]. »Sentant venir sa fin prochaine, le 1er novembre 1352, le pape, pour régler certaines affaires de l’Église, envoya en France, en Angleterre et en Flandre les frères Daniele et Pietro de Carmignano, facteurs de Malabayla[N 44]. Clément VI le Magnifique sentit venir sa mort au milieu d’atroces souffrances. Le 6 décembre 1352, vers midi, à la suite d’une dernière crise aiguë de gravelle, il expira[N 45]. Avant de mourir le pontife avait renouvelé son désir d’être inhumé dans l’abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu[N 46]. Dans le chœur, il avait fait édifier un somptueux tombeau où son gisant de marbre blanc, recouvert d’une couche d’or fin présentant un visage calme qui ne manquait pas de hauteur ni d’une certaine noblesse. Il l’avait fait entouré par quarante-quatre statues représentant, entre autres, les Roger de Beaufort et leurs alliés[N 47].

Son inhumation à la Chaise-Dieu

Le transfert du pape défunt à la Chaise-Dieu n’eut lieu qu’au printemps 1353. Le cortège funéraire, conduit par le cardinal de Beaufort, fut accueilli le 8 avril 1353 par son cousin Étienne d’Aigrefeuille qui dirigeait l’abbaye auvergnate. En signe de deuil, la nef et le chœur étaient encourtinés de serges noires et les armes du trépassé exposées en l’abbatiale. Sa dépouille, entourée d’un linceul en peau de cerf, fut déposée sur un châssis de fer à l’intérieur du sépulcre.

À sa mort Clément VI ne laissait dans le Trésor Pontifical que 311 115 florins. Sur cette somme Innocent VI, son successeur, attribua 5 000 florins à ses accompagnateurs vers la Chaise-Dieu.

Comme l’a fait remarquer Louis de Ribier[17] cette maison des Roger de Beaufort, qui « a occupé dans la France féodale un rang distingué et a rempli l’Europe de son prestige et de sa renommée », avait bien mérité cette rétribution pour l’inhumation de son chef de file. Yves Renouard jugeant son pontificat a dit de Clément VI : « Sa brillante intelligence, sa clarté d’esprit, son éloquence, son affabilité, son courage, que la peste de 1348 lui donna l’occasion de révéler, ses connaissances théologiques et juridiques, son expérience politique, son habilité diplomatique font de Clément VI un des hommes les mieux doués, les plus complets et les plus remarquables de sa génération ».

Notes et références

Notes

- ↑ Les macelliers étaient des bouchers.

- ↑ Au cours du banquet du 19 mai 1342 furent servis cent dix-huit bœufs, mille vingt-trois moutons, cent un veaux, neuf cent quatorze chevreaux, soixante paons, soixante-neuf quintaux de lard, quinze esturgeons, trois cent brochets, mille cinq cent chapons, dix mille quatre cent soixante et onze poules et poulets, mille quatre cent quarante-six oies, douze canards, deux grues, un faisan, vingt-quatre tourterelles, trente-six cailles, un louveteau, six cent litres de sauce cameline et six cent litres de sauce verte, treize quintaux de châtaignes grasses, quarante-six mille huit cent cinquante-six fromages frais pour les pâtés, trente-neuf livres de gingembre, trente et une livres de poivre, treize livres de cannelle, huit livres de girofle, trois livres de graines de Paradis, six livres de safran, six quintaux d’amandes brutes, deux quintaux et demi d’amandes écorcées et vingt-trois quintaux et demi de sucre, trente-huit mille neuf cent quatre-vingt œufs, trente-six mille cent pommes, et quatre cent poires pour les cinquante mille tartes.

- ↑ La manus christiou « main du Christ » était un patisserie particulière à la Cour pontificale d’Avignon.

- ↑ Lors des noces de Reine de Got, petite nièce de Clément V, avec le comte Jean 1er, la seigneurie de Monteux était passée aux Armagnac. Son père Bertrand de Got avait déposé dans sa corbeille de mariage la cité comtadine.

- ↑ Cette fine allusion à Rosiers-d'Égletons fit qu’en trois décennies la province du Limousin fournit à la Très Sainte Église une dizaine de patriarches, une cinquantaine de cardinaux et plus de trois cent évêques.

- ↑ Le palais vieux de Benoît XII comprenait cinq grandes tours. Il possédait en outre une chapelle pontificale, un cloître, des appartements pontificaux et l’aile des familiers où logeaient les grands dignitaires de la Cour pontificale (Camérier et Trésorier). L’architecte Jean de Loubières l’intégra au palais neuf.

- ↑ Jean de Loubières, maître d’œuvre du palais neuf attaqua ses travaux le 17 juillet 1342 avec la Tour des Cuisines et la Tour de la Garde Robe. Ces deux nouvelles tours furent achevées en mai 1343. Dans la Tour des Cuisines se trouvait la Bouteillerie qui servait aussi à déposer dans des coffres la vaisselle d’or et d’argent de la table pontificale. Le 4 mars 1345, il fit ouvrir le chantier du nouveau palais (Opus Novum) dont la Tour du Trouillas fut enfin terminée en mars 1346. Lors de la clôture des travaux, le 21 octobre 1351, la superficie totale du palais des papes atteignit, dès lors, 6 400 m2. Tous ceux qui virent, en ce temps-là, le palais neuf furent impressionnés à l’exemple de Froissart qui le tint pour « la plus belle et la plus forte maison du monde ». Un siècle plus tard, Jean de Nostredame, le frère puîné de Nostradamus, tombait toujours en admiration devant « sa fière et austère façade ».

- ↑ Matteo Giovanetti, le « pintor et presbyter » de Viterbe, commença le 13 octobre 1344 la décoration de la chapelle Saint-Martial qui s’ouvre dans le Grand Tinel. Elle fut achevée le 1er septembre 1345. Du 9 janvier au 24 septembre 1345, il décora l’oratoire Saint-Michel. En novembre 1345, il débutait les fresques du Grand Tinel qu’il termina en avril 1346. Puis en 1347, du 12 juillet au 26 octobre, il œuvra dans la salle du Consistoire. Ce premier chantier fini, il reprit ses pinceaux en 1353. Un prix-fait du 12 novembre fait mention des fresques des Prophètes de l’Audience, les seules peintures du pontificat d’Innocent VI. Il intervint à nouveau au palais des papes pour réaliser la «Roma » d’Urbain V. Ses peintures sur toile de la vie de saint Benoît débutèrent le 31 décembre 1365 pour s’achever en avril 1367.

- ↑ Le docteur G. Colombe, un érudit avignonnais, qui a identifié ce portrait, donne du pape cette description élogieuse : « Parmi les pontifes avignonnais, nul ne fut plus séduisant que Clément VI. Il avait tout d’un grand seigneur, jusque dans cette simplicité élégante dans l’allure, qui est à la base de toute véritable distinction... De taille un peu au-dessus de la moyenne, bien proportionné, ni gras, ni maigre. Les yeux sont expressifs, les sourcils bien dessinés. Du nez droit, le bout est arrondi. Les lèvres ne sont ni minces, ni trop épaisses, le menton est rond. L’ovale du visage n’est pas trop allongé ; la figure est plutôt large avec des pommettes accentuées ».

- ↑ Clément VI avait demandé à Robin de Romans d’orner de scènes de chasse le palais des papes. Il décora aussi, avec Bernard le Scot, le palais pontifical de Villeneuve-lès-Avignon, construit par Jean de Loubières. Si ces dernières peintures ont disparu, il nous reste les fresques de l’admirable « Chambre du Cerf » où apparaissent deux fauconniers spécialement bien figurés. Le Docteur Colombe a vu dans l’adulte le portrait de Guillaume II Roger de Beaufort, frère de Clément VI, et, dans l’adolescent, celui de son fils Guillaume III, futur vicomte de Turenne. Parmi les similitudes que le docteur a mis en évidence entre la fresque de la chapelle Saint-Martial, où Matteo Giovanetti a représenté le Magnifique, et celle de la Chasse au faucon de Robin de Romans, il y a « un léger degré de prognathisme dentaire » chez le pape et des «lèvres légèrement retroussées par la saillie des dents » chez son frère.

- ↑ Les critiques les plus acerbes vinrent d’Angleterre. Guillaume Occam rapporta : « On dit, et c’est le bruit public divulgué de part le monde, qu’il eut publiquement des maîtresses et qu’il éleva à des dignités des fils nés d’elles ». Son compatriote Thomas Burton, une cinquantaine d’années après la mort de Clément VI, ajouta sa pierre à l’édifice en faisant dialoguer le pape et son confesseur : « Quand nous étions jeune, nous en usions ; à présent ce que nous faisons, nous le faisons sur les conseils de nos physiciens ».

- ↑ On a conservé de lui quatre-vingt-dix sermons, discours et panégyriques dont celui qui fit l’admiration de l’empereur Charles IV de Luxembourg, ancien condisciple de Pierre Roger à la Sorbonne.

- ↑ Si le Dauphin restait sans héritier légitime, Philippe VI promettait d’apurer ses passifs à la hauteur de 120 000 florins et de lui verser, chaque année à Pâques ou à la Trinité, une rente de 22 000 livres. Cette proposition finalisait le traité, signé l’année précédente à Villeneuve-lès-Avignon, entre Humbert II et Pierre de Cugnières, Guillaume Flotte et Jean Richier, conseillers du roi, qui prévoyait le rattachement du Dauphiné à la France.

- ↑ Robert d’Anjou, qui s’était fait recevoir le 2 janvier chez les frères de la Pauvre Vie, s’éteignit le 19 janvier 1343, après trente-deux ans de règne.

- ↑ Les bonnes langues disaient que ce Cola di Rienzo était le fils naturel de Henri VII, le défunt empereur germanique.

- ↑ La délégation italienne obtint que les jubilés à Rome se fissent désormais tous les cinquante ans, alors que Boniface VIII les avait prévus centenaires.

- ↑ Au cours du mois d’avril 1343, Agnès de Périgord, sœur du cardinal, avait fait enlever et épouser par son fils aîné Charles, Marie de Sicile, la sœur de Jeanne. Puis en juillet, Élisabeth de Hongrie, veuve du roi Carobert, était arrivée à Naples pour faire reconnaître son fils André comme « roi de Sicile et comte de Provence ». La reine Jeanne avait transmis cette requête à Clément VI.

- ↑ Depuis toujours le pont Saint-Bénézet était entretenu par l’initiative privée, en particulier par la famille de Sade dont les armoiries sont toujours visibles sur la première arche. Cette initiative pontificale ne coûtait rien à la Révérende Chambre Apostolique tout en encourageant et récompensant les bonnes volontés. Tous les autres papes d’Avignon, au début de leur pontificat, renouvelleront ces obtentions si rentables d’indulgences. En 1345, Clément VI, put faire rebâtir les quatre arches du pont aboutissant au pied du rocher des Doms d’Avignon. Ce sont les seules du pont qui subsistent de nos jours.

- ↑ Humbert II, prêt à tout pour réintégrer le sein de l’Église romaine, accepta si, en dédommagement, il obtenait la moitié de la juridiction de Romans qui dépendait de l’évêché de Valence. Clément VI n’émit aucune objection. Et la transaction se fit avec l’aval de l’évêque Pierre de Chalus, l’ancien abbé de Cluny. C’était pourtant un véritable marché de dupe car, comme l’ont fait remarquer un certain nombre d’historiens : «Le Saint Siège, outre les seize mille florins, reçut Visan qu’il convoitait en échange de la moitié de Romans qui appartenait au Dauphin et reçut, en plus, la haute seigneurie de cette ville qui ne lui appartenait pas ». Il faut dire que Clément VI, lui-même, en fut conscient puisqu’au cours de cette année 1344, il fit reverser au Dauphin douze mille florins.

- ↑ Ces pourparlers se déroulèrent à Avignon au cours des mois d’octobre et de novembre. Ce fut en cette occasion que Clément VI fit parvenir une lettre bullée à Henri de Villars, archevêque de Lyon, où il indiquait : « Le pape est le garant sur terre des intérêts du Roi pacifique et céleste, chargé de promouvoir la paix entre tous les fils de l’Église ».

- ↑ L’expédition fut préparée dans l’île de Nègrepont, comptoir vénitien et citadelle de l’Eubée. La flotte était composée de vingt galères dont quatre affrétées par Clément VI.

- ↑ Beaujeu était, avec Coucy, Craon et Sully, l’une des quatre grandes baronnies de France. Au XIIe siècle, Guichard V de Beaujeu, qui était décédé sans postérité, avait transmis son titre et ses armes à Louis, second fils de sa sœur Isabelle et de Raymond de Forez. Édouard 1er, né en 1316, était le fils de Guichard VI et de Marie de Châtillon. Il fut nommé Maréchal de France après la bataille de Crécy en remplacement de son beau-frère Charles de Montmorency. Son neveu Édouard II de Beaujeu s’alliera aux Roger de Beaufort en épousant une fille de Guillaume III Roger de Beaufort.

- ↑ Ce renégat, appelé Sinan Pacha par les Turcs, était considéré comme un magicien car il était capable de faire le point en mer avec une arbalète.

- ↑ Les îles Fortunées ou îles Perdues étaient revendiquées par Alfonse XI, roi de Castille. Elles avaient été pourtant découvertes par le capitaine génois Lanzarote au service du roi Denis Ier de Portugal. Louis de la Cerda, dit Louis d’Espagne, cousin de Charles de Blois et Amiral de France depuis 1341 après sa victoire de Guérande sur les Anglais, fut reçu en audience à Avignon le 15 novembre 1344. Il présenta à Clément VI le dossier castillan. Le pape attribua ces îles au roi Alfonse. Une des premières cartes des Canaries – avec les mythiques îles de Saint-Brandan – fut dressée en 1367 sur un portulan conservé à la bibliothèque de Parme. Mais le problème de leur appartenance ne fut définitivement tranché qu’en 1479 par un traité entre le Portugal et la Castille.

- ↑ Ce « prince médiocre » – l’expression est d’Y. Renouard – allait mener une expédition sans envergure. Après avoir confié le gouvernement du Dauphiné à Henri de Villars, archevêque de Lyon, il partit en compagnie de son épouse Marie des Baux, âgée de vingt-six ans, et de sa mère Béatrix de Hongrie. Très soucieux de leur santé, le Dauphin passa son premier hiver à Rhodes. Puis il fit engager des pourparlers avec les Turcs après avoir remporté sur eux une (petite) victoire. Les négociations duraient encore en 1347, année où décéda la Dauphine, au cours du mois de mars, puis sa belle-mère en juin. Effondré de chagrin, Humbert II retourna en Dauphiné dans le courant de l’automne.

- ↑ Cette victoire anglaise sonna le glas de la chevalerie en tant qu’ordre militaire. Elle provoqua aussi une césure, qui allait traverser les siècles, entre Français et Anglais. Pour les Français : « Crécy est le triomphe des coutillers, des coupe-jarrets, des archers embusqués dans les bosquets, des piques tendues au travers des chemins comme au tournant des haies. La hache et la massue l’emportèrent sur la lance et l’épée longue ». On subodore derrière le choix des mots de J. Favier, auteur de « La Guerre de Cent ans », toute la traîtrise de la perfide Albion ! Mais plus que la duplicité anglaise ce fut le long bow, arc en bois d’if pouvant tirer entre dix à douze flèches à la minute, qui fut décisif.

- ↑ « La dolente bataille de Crécy » avait causé la mort de onze princes, quatre-vingt bannerets, mille deux cents chevaliers et trente mille hommes d’armes. Certains dans l’Église y trouvèrent une terrible explication à l’exemple du moine de Saint-Denis qui relate dans les Grandes Chroniques : « Nous devons croire que Dieu a souffert de la déshonnêteté des habits qui courent par le royaume. Les uns portent des robes si courtes qu’elles ne leur couvrent qu’à peine les fesses. Quand ils se baissent, ils montrent leurs braies à qui veut les voir. D’ailleurs ces braies sont si étroites qu’il faut de l’aide pour les mettre et les ôter : une opération qui ressemble au dépouillement d’un lapin. Quant aux robes froncées, dont se parent certains autres, elles rappellent tenues de femmes. Il est donc naturel que Dieu ait voulu corriger ces abus en punissant les Français par l’épée du roi d’Angleterre ».

- ↑ Le futur Prince Noir, qui fit à Crécy ses premières armes, commandait la bataille (corps d’armée) qui composait l’aile droite anglaise. Le roi Édouard III, enchanté par la vaillance de son fils aîné, proclama : « L’enfant a gagné ses éperons ! » et il l’arma chevalier sur le champ de bataille.

- ↑ Amédée de Savoie se montra plus à son avantage en Italie l’année suivante. Alors que les troupes gibelines commandées par le régent Jean d’Aragon et Jean II de Montferrat avaient volé de succès en succès en 1346, il reprit Mondovi, Cuneo et Savigliano, les 26 juin, 7 et 9 juillet 1347. Il faut dire que le Piémont l’intéressait sans doute plus territorialement que Crécy-en-Ponthieu.

- ↑ Grâce à la générosité du joanite, Philippe VI put se réfugier au château de Labroye puis à l’abbaye cistercienne du Gard, près d’Amiens. Juan Fernandez de Heredia, resté sur le champ de bataille, fut fait prisonnier et ce fut son roi, Pedre IV, la Gloire d’Aragon, qui dut payer sa rançon aux Anglais.

- ↑ André de Hongrie était, selon Pétrarque, « Le plus doux et le plus innocent des hommes. Un prince d’un caractère rare, un roi de grande espérance ». Son assassinat aurait été commandité par Catherine de Valois, fille de Charles de Valois et de Catherine de Courthenay. Mère de Louis et de Philippe de Tarente, elle était la belle-sœur de Robert d’Anjou et la grand-tante d’André de Hongrie.

- ↑ Au cours de cet affrontement, plus de quatre-vingt nobles romains trouvèrent la mort, la quasi-totalité appartenait à la maison Colonna.

- ↑ On sait, qu’au moins par deux fois, le pape remercia par courrier son honorable correspondant florentin, les 7 et 3 mai 1348. On connaît une lettre d’Alberti, datée du 7 mai, informant Clément VI que le roi de Hongrie avait quitté les Pouilles à la fin avril. La missive de Clément VI recrutant Alberti, en tant qu’agent secret, nous est parvenue : «Clément, pape, à son très cher fils Jacopo d’Alberto degli Alberti. Nous éprouvons le vif désir d’être tenu exactement au courant de toutes les nouveautés et faits nouveaux qui se produisent, afin de pouvoir y porter le remède opportun, comme il Nous incombe de par Notre devoir pastoral et comme il importe à l’intérêt du Seigneur. Comme Nous avons en ta discrétion pleine confiance pour ce service, aussi bien que tous les autres, Nous te prions instamment d’ordonner par lettres à tous tes associés, où qu’ils résident, de prendre soin ne nous signifier rapidement à Nous ou à tes facteurs qui résident à la Curie romaine, toutes les nouveautés et faits nouveaux dignes d’être rapportés, qui viendront à leur connaissance, tels qu’ils se sont produits et chaque fois qu’il s’en sera produit. Et toi, ne manque pas de nous les annoncer par tes lettres, de la même façon, car les dépenses qui résulteront de ce chef pour toi et tes facteurs seront remboursées à tes facteurs qui résident à la Curie, sur leur demande ; Nous en donnerons l’ordre. Donné à Avignon, le 20 janvier de la VIe année de Notre Pontificat ».

- ↑ Rienzo, qui s’était autoproclamé « chevalier du Saint-Esprit », s’était réfugié à Naples chez les frères de la Pauvre Vie.

- ↑ Avignon était devenu un vaste chantier de construction. Sous le pontificat de Jean XXII, Notre-Dame des Doms, dont la dédicace avait été faite en 1111, fut agrandie et embellie à partir de 1320. De même que l’église de Saint-Agricol qui fut érigée en collégiale en 1321. Le monastère des Dames de Saint-Laurent avait été fondé en 1327 par le cardinal Giovanni Colonna. Dès qu’elle fut ceinte de ses remparts, la cité papale se vit encore orner de l’église Saint-Didier voulue par les héritiers du cardinal Bertrand de Deaux en 1355 et consacrée en 1359. Tandis que l’église Saint-Pierre, commanditée en 1358 par le cardinal Pierre des Prés, devint elle aussi une collégiale.

- ↑ Les remparts d’Avignon, d’une hauteur de quatre cannes (huit mètres), furent renforcés par trente-cinq grandes tours rondes, cinquante tours plus petites (carrées, rectangulaires sauf trois semi-circulaires) et fortifiés de cinquante-six échauguettes. Ils s’ouvraient par sept portes d’entrée (quinze brèches aujourd’hui) qui furent dotées de ponts-levis sous Grégoire XI. La superficie incluse était de 151, 71 hectares pour un périmètre de 4 330 mètres. La Livrée du cardinal de Boulogne fut coupée en deux lors de leur construction. Il s’installa alors dans celle qui avait appartenu aux cardinaux Annibal de Ceccano et Bertrand de Deaux.

- ↑ Les Avignonnais, qui se virent imposer une gabelle sur le sel et le vin, durent payer en plus un florin par tête. Au niveau de la Curie, la mission la plus fructueuse fut celle de Philippe de Cabassolle, l’évêque de Cavaillon, qui, grâce aux recommandations de Charles IV de Luxembourg auprès des princes du Saint-Empire rapporta un pactole des « Allemaignes ».

- ↑ Jean de Normandie s’était remarié, en janvier 1350, avec la fille de Guillaume, comte d’Auvergne.

- ↑ Au cours du mois de décembre 1350, Jean II garantit à Guillaume Roger de Beaufort ses privilèges et libertés sur sa vicomté de Turenne.

- ↑ La cité de Caylus fut fortifiée et enrichie par Guillaume Roger de Beaufort. On voit toujours, dominant la rive droite de la Bonnette, les vestiges du château fort du XIVe siècle. La Maison des Loups, avec son pignon-façade aux belles gargouilles en forme de tête de loup, et l’église fortifiée datent de la même époque.

- ↑ Le palais pontifical voulu par Clément VI à Villeneuve-lès-Avignon avait été construit dès 1342 par l’architecte Jean de Loubières. Il se situait près de la rue de la Monnaie et débordait sur l’actuelle falaise transformée en carrière à chaux au XIXe siècle.

- ↑ Déjà les 14 et 24 novembre 1350, Clément VI avait envoyé à la Chaise-Dieu deux tableaux du peintre de Viterbe. Il retourna à l’abbaye le 30 octobre 1351 porteur d’un ex-voto du comte de Beaufort et d’une tête en cire dorée à l’or fin représentant le pape. Sur place, il exécuta vingt-huit scènes de la vie de saint Robert destinées à être ciselées sur sa chasse.

- ↑ Il resta prisonnier jusqu’au 3 août 1353.

- ↑ Clément VI était devenu le conseiller financier éclairé des banquiers Malabayla. En juin 1343, il avait fait prêter 20 000 florins à Alfonse XI de Castille pour une croiserie contre le royaume maure de Grenade. Le 20 février 1345, les Malabayla avançaient 32 000 florins à Charles de Blois, prétendant au duché de Bretagne. La même année, l’emprunt de 2 000 florins fait par Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, fut gagé par la Révérende Chambre Apostolique. Le Valentinois, son épouse Sybille des Baux, ainsi que Guillaume de Mornas et Arnaud de Château-Arnoux, empruntèrent, le 26 novembre 1346, 10 400 florins. Le duc de Bourgogne, Philippe de Rouvres, se fit prêter par la compagnie avignonnaise 10 000 florins le 24 juin 1347. Enfin, en 1348, lors de leur séjour à Avignon, la Reine Jeanne et Louis de Tarente engagèrent leurs joyaux auprès du pape qui leur fit avancer 18 000 florins par les Malabayla. Il est à noter qu’en juin 1357, en remerciement du prêt de 32 000 florins fait au prétendant de Bretagne, Jeanne de Penthièvres, vicomtesse de Limoges, et son époux Charles de Blois firent donation à Guillaume II Roger de Beaufort, frère du pape, de la seigneurie de Salon-la-Tour et des fiefs de Saint-Germain et de Groselle. Dix ans plus tard, cette donation fut revendue par le vicomte de Turenne à l’exécuteur testamentaire du cardinal Hugues Roger pour y fonder un chapitre.

- ↑ Guy de Chaulhac considéra que la mort de son patient était due à « la rupture d’une tumeur interne dans le dos, rupture ayant amenée la mort instantanée par submersion du cœur ». Son oraison funèbre fut faite par Jean de Cardaillac, futur Patriarche d’Alexandrie. À Rome, le décès de Clément VI provoqua la jubilation d’une nonne que l’histoire de l’Église connaît sous le nom de Brigitte de Suède. Elle exulta : « Ô chose admirable ! Le pape est décédé, que ce jour soit béni, mais non pas ce seigneur ». Cette comtesse scandinave, installée à Rome depuis le Jubilé, y attendait le retour de la papauté. Pour tromper son impatience, elle rédigeait ses «Revelaciones » où elle soulignait sa vanité en commençant généralement par cette formule ambiguë : « Le Fils de Dieu parle à l’épouse sainte Brigitte ».

- ↑ Dès 1344, Clément VI avait financé la construction de l’abbatiale Saint-Robert. Ses plans étaient dus à Hugues Morel, un architecte languedocien. Les travaux ne furent achevés que sous le pontificat de Grégoire XI. Les deux pontifes y investirent 30 000 florins.

- ↑ Cette statuaire a été mutilée, en 1562, lors des guerres de religion par Antoine d’Allègre, baron de Meilhaud et seigneur de Saint-Just. Mais l’on sait qu’étaient représentés les cardinaux Hugues Roger, Nicolas de Besse, Guillaume et Pierre de la Jugie, l’archevêque Nicolas Roger, Guillaume, comte de Beaufort, et ses deux premières épouses, ainsi que ses neveux, le vicomte de Turenne et le cardinal Pierre Roger de Beaufort. Il y avait aussi ses cousins d’Aigrefeuille, Guillaume et Étienne de la Garde, Durand des Chapelles et Étienne Malet. Ce somptueux tombeau, en marbre noir, était l’œuvre de Pierre de Boye, les sculptures étant dues aux ciseaux de Jean David et de Jean de Seignolles. Ils reçurent, le 29 avril 1351, à la fin des travaux, 3 500 florins et 120 écus d’or.

Références

- ↑ Jacques Heers remarque : « En bien des domaines, le nouveau pape ne songe qu’à prendre le contre-pied de ce qu’avait fait le précédent, soit pour récompenser les siens, soit pour s’affirmer d’avantage, pour appliquer ses propres thèses ; ces bouleversements affectent la cour, la ville, le monde des religieux et des affaires ». J. Heers, Précis d’histoire du Moyen Âge, Paris, 1966.

- ↑ L’héraldique décrit ainsi ce blason : « d’argent à la bande d’azur accompagné de six roses de gueules, trois en chef en orle, trois en pointe de bande ».

- ↑ La Cronica Villani rapporte : « Dans ses appartements circulaient les grandes dames de même que les prélats et, parmi elles, une vicomtesse de Turenne eut tellement sa faveur qu’une grande partie des grâces s’obtenait par son entreprise ».

- ↑ Les souverains de Naples étaient comtes de Provence et du Piémont.

- ↑ Escarton provenait du provençal escarta (fixer les impôts). La charte du 29 mai 1343 est fondatrice de cette République des Escartons qui fut l’une des premières d’Europe avec celles de Saint-Marin, des cantons d’Helvétie et des landers autrichiens. À cheval sur les deux versants des Alpes, la République regroupait cinq escartons : Oulx et Clurenflouer, du côté transalpin, Château-Dauphin, le Queyras et le Briançonnais, du côté cisalpin.

- ↑ L'évêque de Cavaillon était son ami Philippe de Cabassolle.

- ↑ Car, expliquait le pape au roi, « cette province est sise assez ès frontière du royaume ». Le Valois dut comprendre cette raison puisqu’il accepta la suggestion pontificale. En compensation, il cédait à Humbert II les seigneuries de Beaumont-le-Roger et de Breteuil. Le lendemain, Clément VI faisait parvenir une autre missive «À notre cher fils Hélion de Villeneuve, Maître de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem » lui confiant que «Désireux d’étendre en tous lieux le culte divin, nous formons avec ferveur le vœu de pouvoir accomplir et réaliser de notre vivant l’extension durable de ce culte dans l’église patriarcale de Rosiers où nous sommes nés de nouveau de l’eau du saint baptême. Nous envisageons de créer et d’établir un prieuré de moines noirs de l’ordre de saint Benoît dont nous fûmes profès dans nos jeunes années avec un effectif déterminé soumis au monastère de la Chaise-Dieu, pour servir Dieu dans l’église susdite. Donné à Avignon, le 12 avril 1344, Clément VI ».

- ↑ Selon l’analyse d’Y. Renouard, le pape concevait la croisade (le saint voyage d’outre-mer) comme devant être l’œuvre pontificale au premier chef. Déjà, en 1343, Clément VI avait suscité une Ligue Latine des rois et princes chrétiens d’Occident pour porter la guerre aux infidèles du Levant.

- ↑ Dans « Epistola super reformatione antiqui kalendarii », Jean de Murs proposa de recourir à la fois à une suppression de jours et à un déplacement du nombre d’or. Cette méthode mixte fut préconisée afin de minimiser le décalage. Pour la première fois, il utilisait les données des Tables Alphonsines dans lesquelles l’année topique compte 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 16 secondes. Ces données sont à trente secondes près celles de la durée admise de nos jours.

- ↑ Jean l’Aveugle, allié de la France, vivait plus souvent à Paris qu’à Prague, sa capitale. Dans sa Cronica, Giovanni Villani raconte à son propos : « Il était pauvre d’argent et avide de seigneuries ».

- ↑ Charles de Moravie, disciple de Pierre Roger à la Sorbonne, venait d’être « élu » Roi des Romains, le 11 juillet 1346. Il était le candidat de Clément VI à la succession de l’empereur Louis de Bavière que le pontife venait d’excommunier «pour l’honneur et la défense de l’Église » en lui interdisant « de gouverner le royaume d’Allemagne et d’Italie ». Les Grands Électeurs entérinèrent le choix d’Avignon et Charles, quatrième du nom, régna sur l’empire jusqu’en 1378. Sa politique le fit surnommer l’Empereur des prêtres.

- ↑ Stéphane Barry et Norbert Gualde, La plus grande épidémie de l'histoire, « L'Histoire », n° 310, juin 2006, p. 47

- ↑ J. Heers a commenté : «La faveur du pape ne vise pas seulement à placer son neveu préféré, à lui tracer une voie triomphante vers les honneurs, à lui assurer la succession ; ceci est l’avenir, et, dans l’immédiat cette faveur, ces libéralités largement distribuées vont à tous les membres du clan par les attributions de biens fonciers, de charges, de bénéfices surtout et, d’une façon encore plus manifeste, par la pratique des cumuls ». Heers, J. (1966). Précis d’histoire du Moyen Âge, Paris.

- ↑ Humbert II de Viennois se retira au couvent de Montaux. Puis l’ex-Dauphin fut ordonné prêtre par Clément VI, le 24 décembre 1350, à Notre-Dame des Doms d’Avignon. Il reçut les trois ordres mineurs, lors des trois messes de minuit, en présence du roi Jean et du Dauphin Charles. Nommé Patriarche d’Alexandrie le 31 janvier 1351, il fut chargé de l’administration perpétuelle du diocèse de Reims à partir du 30 avril 1352. Puis le Patriarche se mit à rêver de gloire ecclésiastique. En 1355, il décida d’entreprendre le voyage jusqu’en Avignon pour obtenir du successeur de Clément VI le titre et la fonction d’évêque de Paris. Il n’acheva pas son périple puisqu’il décéda le 22 mai dans le couvent des jacobins de Clermont d’Auvergne.

- ↑ H. Waquet, op. cité

- ↑ B. Guillemain, Les papes d’Avignon (1309 – 1376), Éd. du Cerf, Paris, 2000, p. 113.

- ↑ Cf. Louis de Ribier, Recherches générales de la noblesse d'Auvergne, Reprint de l'édition de 1907, par Mémoire et Documents, Versailles, 2004.

Bibliographie

: source utilisée pour la rédaction de cet article

: source utilisée pour la rédaction de cet article- Chroniques contemporaines

- J. Froissart, Chroniques, texte et notes de Kervyn de Lettenhove, Bruxelles (T. IV à VIII), 1868.

- J. Froissart, Chroniques, texte et notes de Siméon Lucé, Paris (T. IV à VIII), 1873 - 1874

- J. Le Bel, Chronique de Jean le Bel (1326-1361), texte et notes de J. Viard et E. Deprez, T. I et II, Vol. 1, 1326-juillet 1342, Vol. 2, Août 1342-1361, Société de l’Histoire de France, Paris, 1904-1905

- G. Villani, puis M. Villani et F. Villani, Cronica e Istorie Fiorentine, Florence, 1823.

- Études générales

- É. Baluze, Vitae paparum Avenionensium, sive collectio actorum veterum, Vol. I et II. Paris, 1693.

- Tessier, Histoire des souverains pontifes qui ont siégé dans Avignon, Avignon, 1774.

- J. F. Fornéry, Histoire ecclésiastique et civile du Comté Venaissin et de la ville d’Avignon, Avignon, 1741.

- J. B. Christophe, Histoire de la papauté pendant le XIVe siècle avec des notes et des pièces justificatives, T. I & II, Paris, 1853.

- J. B. Joudou, Histoire des souverains pontifes qui ont siégé à Avignon, Avignon, T. I et II, 1855.

- G. Mollat, Les papes d’Avignon (1305 – 1378), Limoges. 1949

- Y. Renouard, La papauté à Avignon, Paris. 1954

- B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon, (1309 – 1376). Étude d’une société, Paris. 1962

- D. Paladilhe, Les papes en Avignon, Paris. 1975

- B. Guillemain, Les papes d’Avignon (1309 – 1376), Paris. 1998

- Jean Favier, Les papes d’Avignon,Fayard,Paris. 2006

- Études particulières

- Vicomte de Beaumefort, Cession de la ville et de l’État d’Avignon au Pape Clément VI, par Jeanne 1e, reine de Naples, Apt, 1873.

- M. Faucon, Prêts faits aux rois de France par Clément VI, Innocent VI et le comte de Beaufort, Bibliothèque de l’école des chartes, T. XL, pp. 570 – 578, 1879.

- R. Valentin, De la position des roses des armes du pape Clément VI, Mémoires de l’Académie du Vaucluse, T. X, 1891.

- J. Cesaroli, Clément VI et Jeanne 1e de Naples. Documents inédits tirés des archives secrètes du Vatican (1343 – 1352), Archivio storico per le provincie napoletano, Anno XXI, fasc. 3 – 4, Anno XXII, fasc. 1, 1895 - 1896.

- E. Muntz, L’argent et le luxe à la Cour pontificale d’Avignon, Revue des questions historiques, 1899.

- E. Déprez, Clément VI et Guillaume de Breuil & Une tentative de réforme du calendrier sous Clément VI. Jean des Murs et la chronique de Jean de Venette, Mélanges d’archéologie et d’histoire. Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 1899.

- C. Cipolla, Clément VI et la maison de Savoie, Miscellana de storia italiana, 3e série, T. V. 1900

- E. Déprez, Clément VI (1342 – 1352). Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France publiées et analysées d’après les registres du Vatican, Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 1er fasc. 1900

- E. Déprez, Les funérailles de Clément VI et d’Innocent VI d’après les comptes de la Cour pontificale, Mélanges d’archéologie et d’histoire, Vol. 20, n°1-20. 1900

- F. Vernet, Une bulle de Clément VI sur la fête des fous à Vienne (26 octobre 1344), Bulletin d’histoire ecclésiastique des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Viviers (janvier – mars). 1901

- E. Déprez, La guerre de Cent Ans à la mort de Benoît XII. L’intervention des cardinaux avant le conclave et du pape Clément VI avant son couronnement (25 avril et 19 mai 1342), Revue Historique, T. LXXXIII, 1903

- A. Clergeac, Clément VI et la guerre de Cent ans en Gascogne, Revue de Gascogne, 46e année, nouvelle série, vol. IV, 1904.

- U. Berlière, Les suppliques de Clément VI (1342 – 1352), Institut historique belge à Rome, 1906

- R. Michel, La construction des remparts d’Avignon au XIVe siècle, Congrès archéologique de France, 1909

- H. Waquet, Note sur les médecins de Clément VI, Mélanges d’archéologie et d’histoire, Vol. 32, n° 32, 1912

- R. André-Michel, Le Palais des Papes d’Avignon, Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, Fasc. 1 et 2, 1917 – 1918

- G. Colombe, Au palais des papes : Est-ce un portrait de Clément VI ? Mémoires de l’Académie du Vaucluse, T. XXXIV, 1933

- G. Paul, L’abbaye bénédictine de la Chaise-Dieu, Paris, 1937

- G. Colombe, Le palais des papes d’Avignon, Paris, 1939

- Y. Renouard, Recherches sur les compagnies commerciales et bancaires utilisées par les papes d’Avignon avant le grand schisme, Paris, 1941

- E. Vincent, Les tombeaux des papes limousins d’Avignon, Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin, 1950

- A. Pélissier, Les papes limousins : Clément VI, Brive, 1951

- A. Pélissier, Clément VI le Magnifique, Paris, 1952

- P. de la Pradelle et dom Basset, Clément VI, Tulle, 1952

- E. Déprez et G. Mollat, Clément VI (1342-1352). Lettres se rapportant à la France publiées ou analysées d’après les registres du Vatican, T. I, II et III. Paris, 1959

- G. Mollat, Clément VI et le Limousin, Journal des Savants, 1959

- G. Mollat, Le Saint-Siège et la France sous le pontificat de Clément VI, RHFF, pp. 5 – 24, 1960

- G. Mollat, Clément VI et la vicomtesse de Turenne, T. LXXIII, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire publiés par l’École Française de Rome, 1961

- P. R. Gaussin, L’abbaye de la Chaise-Dieu (1043 – 1790), Brioude, 1967

- S. Gagnère, Le palais des papes d’Avignon, Les Amis du Palais du Roure, 1983

- B. Guillemain, Les papes limousins, Les Cahiers de Carrefour Ventadour, n° 4, 1999

- A. Demurger, Le pape Clément VI et l’Orient : ligue ou croisade ? dans Guerre, pouvoir, et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, 2000.

- J-P. Saltarelli, Les véritables portraits de Clément VI, Grégoire XI et des Roger de Beaufort, vicomtes de Turenne ? Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, T. 128, 2006.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

Précédé par Clément VI Suivi par Benoît XII

Liste des papes Innocent VI - Portail du christianisme

- Portail du catholicisme

- Portail du Moyen Âge

- Portail de Vaucluse

- Portail du Limousin

- Portail de la Corrèze

Catégories : Religieux du Moyen Âge | Ordre de saint Benoît | Personnalité française du XIVe siècle | Personnalité provençale historique | Personnalité de la Corrèze | Papauté d'Avignon | Pape | Pape du Moyen Âge | Cardinal français | Archevêque de Rouen | Archevêque de Sens | Évêque d'Arras | Roger et Roger de Beaufort | Histoire du catholicisme en France | Naissance en 1291 | Décès en 1352

Wikimedia Foundation. 2010.