- Mystère de la Trinité

-

Trinité chrétienne

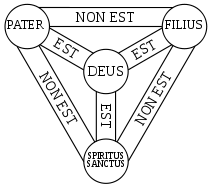

La Trinité chrétienne, dans les principaux courants du christianisme, désigne Dieu, unique, en trois hypostases, Père, Fils et Esprit Saint, égales et participant à une même essence (consubstantialité ou homoousia).

L'énoncé du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de ce qui est dit du mystère de Dieu dans les Écritures : Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité ; dans le Nouveau Testament ont été affirmés la divinité de Jésus-Christ et le caractère personnel de l'Esprit-Saint.

- Le Père. Il est « celui qui est éternel » (Elohim) (אלוהים), ainsi que l'a compris la Septante et la Bible de Jérusalem dans leurs traductions du passage du Livre de l'Exode où est révélé le nom divin. Le Nouveau Testament souligne la paternité de Dieu, déjà reconnue dans l'Ancien Testament.

- Le Fils, le Verbe ou la Parole de Dieu (YHVH), identifié comme celui qui était avec Dieu (Jn 11). Il est le créateur du ciel et de la terre ainsi que de toutes choses (comparer (Col 115-16) et (Hé 110) [où l'on voit dans Hébreux 1:8 que c'est le Père qui parle à son Fils]), et s'est incarné en Jésus-Christ (Jn 114). En lui « habite corporellement toute la plénitude de la divinité » (Col 29). En outre il est aussi l'Alpha et Omega (Ap 2213) qui signifie « le premier et le dernier », expression que l'on trouve déjà dans Es 4812). Dans le livre de Jean selon la TOB, Jésus se déclare lui-même être « Je Suis » (comparer Jn 858s; 24; 28 et Ex 314)) donnant une preuve formelle de son existence du temps où vivait Abraham Jn 856s).

- Le Saint-Esprit, en grec Πνευμα / Pneuma, est aussi appelé Παρακλητος / Paraclet, d'un mot qui signifie « avocat, intercesseur » (Jn 1426), et se distingue du Père et du Fils (Jn 14 ; Jn 1526 ; Jn 165s). Dans la doctrine chrétienne, il est l'« Esprit de Dieu » ou le « Souffle de Dieu » de l'Ancien Testament, hébreu רוח אלוהית, Rûah, celui qui a inspiré les prophètes, s'est manifesté à la Pentecôte, et continue d'inspirer l'Église chrétienne. Il est surtout représenté par des symboles : la colombe, la tempête, le feu. Le texte évangélique précise : « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » (Mt 1231 ; voir aussi Mc 329).

Trinité d'Andrei Roublev. Il s'agit de l'Éternel et deux anges apparus à Abraham aux chênes de Mambré Gn 181] qui partirent ensuite pour la ville de Sodome Gn 191

Trinité d'Andrei Roublev. Il s'agit de l'Éternel et deux anges apparus à Abraham aux chênes de Mambré Gn 181] qui partirent ensuite pour la ville de Sodome Gn 191

Vocabulaire trinitaire

Le mot « Trinité » n’appartient pas au vocabulaire du Nouveau Testament, ni, par conséquent, au kérygme originel de la première communauté chrétienne. Il est un résumé, de nature théologique, pour signifier le dogme central de la foi chrétienne. On trouve le mot grec Τριας / Trias, qui signifie « trois », à propos des trois Personnes divines, pour la première fois (vers 180) dans les écrits de Théophile d'Antioche (A Autolycus, II, 15), qui lui-même n’affirme pas être l’inventeur du mot dans cette acception, puis est employé par Hippolyte de Rome (Contre Noët, 14). C’est Tertullien (v. 155 – v. 222) qui a introduit le terme Trinitas dans le lexique théologique latin (Contre Praxeas). Trias n'est pas employé aux conciles de Nicée, Constantinople I, Chalcédoine ; le mot s'est imposé avec Athanase d'Alexandrie[1].

Cependant, les notions qui constituent la doctrine trinitaire sont contenues dans les Écritures. À ce sujet, Claude Tresmontant précise :

- « Si, comme c'est le cas dans tous les écrits du Nouveau Testament — sans exception — le terme « fils » désigne Jésus de Nazareth pris concrètement, c'est-à-dire l'Homme véritable uni à Dieu véritable, alors, comme c'est le cas aussi dans tous les écrits du Nouveau Testament, le terme « père » signifie et désigne Dieu, purement et simplement. Dieu est le père de tous les êtres, parce qu'il est le Créateur. » ; « Dans le langage ultérieur par contre, le terme de « fils » ne désigne plus directement Jésus de Nazareth pris concrètement, mais le Logos[2], de Dieu considéré en son éternité, avant l'incarnation, et indépendamment de l'incarnation. Dans ce cas, le terme de « père » ne peut plus signifier, comme c'est le cas dans les écrits du Nouveau Testament, Dieu purement et simplement. Il en vient à signifier Celui qui, en Dieu, est le père de son propre Logos, qui est son fils ![3] »

Tertullien a aussi employé les mots substantia, équivalent du grec ουσια / ousia (« essence », « substance », « être ») et persona qui signifie « masque d'acteur », « rôle » puis « personnalité » et correspond au grec προσωπον / prosôpon. Le mot υποστασις / upostasis, « hypostase », signifiant « base », « fondement » puis « matière », « substance » a été employé au concile de Nicée indifféremment avec ousia. À la suite de Basile de Césarée, s'imposera la formule : « une seule ousia en trois hypostases ».

La doctrine de la Trinité

La Bible, ainsi que le précise le théologien protestant Louis Berkhof, « ne traite jamais de la doctrine de la Trinité comme d’une vérité abstraite, mais révèle la vie trinitaire dans ses diverses relations comme une réalité vivante, en rapport, en général, avec les œuvres de création et de providence et, en particulier, avec l’œuvre de rédemption. Sa révélation la plus fondamentale est donnée par les faits plutôt que par les mots. Et cette révélation s’éclaire au fur et à mesure que l’œuvre rédemptrice de Dieu est plus clairement révélée, comme l’incarnation du Fils et l’effusion du Saint-Esprit[4]. »

Cependant, des ouvrages de références donnent à la Trinité une origine différente. Dans son Dictionnaire universel, Maurice Lachâtre écrit: « La trinité platonique, qui ne fut elle-même au fond qu’une sorte d’arrangement, de disposition nouvelle, des trinités plus anciennes des peuples qui avaient précédé, nous paraît bien être la trinité philosophique, rationnelle, c’est-à-dire la trinité d’attributs qui a donné naissance à la triplicité d’hypostases ou de personnes divines des Églises chrétiennes (...). Cette conception de la Trinité divine du philosophe grec [Platon, IVe siècle av. J.-C.] se trouve partout dans les anciennes religions.[5]»

La doctrine trinitaire telle qu'elle est décrite aujourd'hui, « n’a pas été solidement établie ni sans doute pleinement intégrée à la vie chrétienne et à sa profession de foi avant la fin du IVe siècle.[6]»

Ancien Testament

« Dès le début de la Bible, Dieu apparaît comme un être mystérieux qui n'exclut pas une certaine pluralité que relèvent les Pères de l'Église »[1] : en témoignent le mot אלהים Elohim qui est un pluriel, de même que le verbe en Gn 126 (« Faisons l'homme à notre image »), la distinction entre l'ange de YHWH et YHWH lui-même (Gn 167s), la théophanie des chênes de Mambré où Abraham a vu « trois hommes » (Gn 182), la personnification de la Sagesse, de la Parole et du Souffle (Ps 336 ; Pr 8).

Cependant, l'usage de la langue hébraïque n'appuie pas cette supposition, selon laquelle Elohim désignerait une pluralité de dieux ou une combinaison d'êtres spirituels. La forme plurielle du nom qui est utilisée ici en hébreu est un pluriel de majesté ou pluriel d'excellence [1]. En Genèse 1:1, les traducteurs de la LXX (La Septante, traduction grecque) ont fait correspondre ho Théos (Dieu au singulier) à Elohim [2], car le pluriel de majesté n'existe pas en grec.

Nouveau Testament

C’est dans le Nouveau Testament qu’on trouve l’essentiel de la révélation d’un Dieu qui est Trinité. Le mot n’y figure pas ; mais les trois personnes y sont clairement nommées, y agissent et s’y manifestent, à la fois dans leur distinction et dans leur unité.

Selon, l'Encyclopaedia Britannica: « Ni le mot Trinité, ni la doctrine explicite de la Trinité n'apparaissent dans le Nouveau Testament; Jésus et ses disciples n'avaient pas l'intention de contredire le Shema [une prière hébraïque] de l'Ancien Testament, savoir : ‘ Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. ’ Deut 64 » [3]

La première révélation de la Trinité fut une révélation privée, au profit de Marie. Elle se produisit lors de l’Annonciation par la voix de l’ange Gabriel : « Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Lc 135). On a bien là le Père dans les cieux ; le Fils dans le sein de Marie ; et l’Esprit Saint descendant du ciel sur Marie pour la féconder.

La deuxième révélation de la Trinité, et la première qui fût publique, eut lieu au Jourdain, lors du baptême du Christ. « et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis toute mon affection. » (Lc 322). Elle eut Jean-Baptiste, le précurseur, comme principal témoin. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » (Jn 132).

Cette révélation de la divinité du Fils sera confirmée sur le sommet du mont Hermon, pour le compte des trois disciples privilégiés, déjà présents au Jourdain, Pierre, Jacques et Jean, au moment de la Transfiguration : « Celui-ci est mon Fils, l’élu, écoutez-le. » (Lc 935).

Le Nouveau Testament est rempli de formules qui affirment, ou supposent, la parfaite divinité du Fils, d’une part, et qui d’autre part associent pleinement l’Esprit à la vie, à l’intimité et à l’action du Père et du Fils.

L’Évangile selon Marc s’ouvre par une profession de foi : « Commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. » (Mc 11). Et l’évangile de Matthieu se termine quasiment par cette consigne universaliste : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. » (Mt 2819).

Mais c’est dans Jean qu’on trouve la doctrine trinitaire la plus élaborée, à tel point qu’on a pu qualifier Jean de « théologien ».

« Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu. » (Jn 11). « Tout fut par lui et sans lui rien ne fut. » (Jn 13). « Et la Parole s’est faite chair. » (Jn 114). « Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » (Jn 118). « Je suis la lumière du monde. » (Jn 812). « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » (Jn 858 ; cf. Ex 314). « Moi et le Père nous sommes un. » (Jn 1030). Et encore : « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » (Jn 1613-15)..

Paul de Tarse, dans ses Épîtres, dit que Jésus est Seigneur, Κυριος, Kurios, mot employé pour Dieu dans la Septante où il traduit le Tétragramme יהוה, YHWH, et dans le Nouveau Testament (par ex. Mc 1211, citation de Ps 11822 ; Jn 1237-38 qui reprend Is 531), et par conséquent qu'il est Dieu. Il le nomme expressément Dieu (Θεος, Théos) à plusieurs reprises (Rm 95 ; Tt 213) et Fils de Dieu (Rm 13 ; Rm 5,10 ; Ga 220 ; Col 13 ; Col 113 ; etc). Le même Paul utilise souvent des formules trinitaires (Cf. 2Co 1313 etc.) qui associent les trois personnes divines.

De même l’épître aux Hébreux développe une christologie déjà fort avancée. « Mais [Dieu le Père] a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu est éternel ; le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité » (He 18). L'Apocalypse donne à Jésus les titres divins de l'Ancien Testament : « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant.» (Ap 18) ; « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » (Ap 22)13 ; cf. Ex 314, Gn 4925, Is 446.

Exposé de la doctrine

- « Je vous donne une seule Divinité et Puissance, existant Une dans les Trois, et contenant les Trois d’une manière distincte. » (Grégoire de Nazianze, Discours, 40, 41)

« La Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reconnues comme distinctes dans l'unité d'une seule nature, ou essence, ou substance[1] », mystère qui n'est connu que par révélation, et « même révélé, ne peut pas être pénétré par l'intelligence créée.[7] » Concernant les propositions que comprend la doctrine trinitaire, Marie-Joseph Nicolas précise : « il faudrait en effet pour les concilier entre elles comprendre comment se réalisent en Dieu la notion de Père, de Fils, d'Esprit, de relation, de Verbe, d'Amour, de Personne, et même d'être. Nous savons seulement que les réalités créées que nous appelons de ces noms sont des analogies de ce qui est réalisé à l'Infini en Dieu[8]. »

Le Catéchisme de l'Église catholique, publié en 1992, indique :

« La vérité révélée de la Sainte Trinité a été dès les origines à la racine de la foi vivante de l’Église, principalement au moyen du baptême. Elle trouve son expression dans la règle de la foi baptismale, formulée dans la prédication, la catéchèse et la prière de l’Église. De telles formulations se trouvent déjà dans les écrits apostoliques, ainsi cette salutation, reprise dans la liturgie eucharistique du rite romain : « La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous »[9]. »« Au cours des premiers siècles, l’Église a cherché de formuler plus explicitement sa foi trinitaire tant pour approfondir sa propre intelligence de la foi que pour la défendre contre des erreurs qui la déformaient. Ce fut l’œuvre des Conciles anciens, aidés par le travail théologique des Pères de l’Église et soutenus par le sens de la foi du peuple chrétien. Pour la formulation du dogme de la Trinité, l’Église a dû développer une terminologie propre à l’aide de notions d’origine philosophique : « substance », « personne » ou « hypostase », « relation », etc. Ce faisant, elle n’a pas soumis la foi à une sagesse humaine mais a donné un sens nouveau, inouï à ces termes appelés à signifier désormais aussi un mystère ineffable, « infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine ». »« L’Église utilise le terme « substance » (rendu aussi parfois par « essence » ou par « nature ») pour désigner l’être divin dans son unité, le terme « personne » ou « hypostase » pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur distinction réelle entre eux, le terme « relation » pour désigner le fait que leur distinction réside dans la référence des uns aux autres.La Trinité est Une. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois hypostases : « la Trinité consubstantielle ». Les personnes divines ne se partagent pas l’unique divinité mais chacune d’elles est Dieu tout entier : « Le Père est cela même qu’est le Fils, le Fils cela même qu’est le Père, le Père et le Fils cela même qu’est le Saint-Esprit, c’est-à-dire un seul Dieu par nature ». « Chacune des trois personnes est cette réalité, c’est-à-dire la substance, l’essence ou la nature divine ».

Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. « Dieu est unique mais non pas solitaire » . Père, Fils, Esprit Saint, ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l’être divin, car ils sont réellement distincts entre eux : « Celui qui est le Fils n’est pas le Père, et celui qui est le Père n’est pas le Fils, ni le Saint-Esprit n’est celui qui est le Père ou le Fils ». Ils sont distincts entre eux par leurs relations d’origine : « C’est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède ». L’Unité divine est Trine. »« Les personnes divines sont relatives les unes aux autres. Parce qu’elle ne divise pas l’unité divine, la distinction réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres : « Dans les noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux ; quand on parle de ces trois personnes en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance ». En effet, « tout est un [en eux] là où l’on ne rencontre pas l’opposition de relation ». « À cause de cette unité, le Père est tout entier dans le Fils, tout entier dans le Saint-Esprit ; le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit tout entier dans le Père, tout entier dans le Fils ». »Selon Louis Berkhof[4], cette doctrine comprend les affirmations suivantes :

- a) L’Être divin est constitué d’une seule essence indivisible (ousia, essentia).

- b) Dans cet Être divin unique, il existe trois personnes ou existences individuelles: le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

- c) La totalité de l’essence de Dieu appartient également à chacune des trois personnes.

- d) L’existence et le mode d’opération des trois personnes de l’Être divin sont marqués par un ordre précis et défini.

- e) Les trois personnes se distinguent par des attributs personnels.

- f) L’Église confesse que la Trinité est un mystère que l’homme ne peut comprendre.

Deux erreurs sont à éviter : Le trithéisme (trois êtres distincts), qui serait contraire au strict monothéisme hébreu dont se réclame le christianisme, et le modalisme (trois modalités apparentes d'un seul être), incompatible avec l'existence du Père, du Fils et de l'Esprit en tant que personnes distinctes.

Théologie historique

Période anténicéenne

L’Église des premiers siècles a maintenu fermement la foi apostolique, comme on le voit par les écrits des Pères de l'Église : Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, Clément d'Alexandrie, Justin de Naplouse, Tertullien et même Novatien ; mais surtout Irénée de Lyon dont la formule suivante est extraite de la Démonstration de la prédication apostolique, 3 :

- « Nous avons reçu le baptême pour la rémission des péchés au nom de Dieu père et au nom de Jésus Christ le fils de Dieu incarné et mort et ressuscité, et dans l'Esprit saint de Dieu ».

Un symbole baptismal du IIIe siècle, en grec, indique :

- « Je crois en Dieu le père tout-puissant et dans le Christ Jésus, son fils, son unique, notre Seigneur, engendré de l'Esprit saint et de Maria la vierge, qui sous Ponce Pilate a été crucifié, a été mis au tombeau, et le troisième jour s'est relevé des morts, qui est monté aux cieux, et qui s'est assis à la droite du père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Et dans l'Esprit saint, la Sainte Église, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle[10] »

Toutefois la conception d’un Dieu Trinité eut à se défendre contre des déviations, non seulement de la part des sectes, manichéisme, marcionisme, gnosticisme, mais encore de penseurs catholiques. Les principales furent le modalisme (théorie de Sabellius) qui faisait des personnes divines de simples modalités, ou représentations, de l’unique essence divine et le subordinatianisme qui voyait dans le Fils et dans l’Esprit des personnes inférieures au Père.

Arius, prêtre alexandrin du début du IVe siècle, porta le subordinatianisme à son comble en affirmant du Fils qu’il était une simple créature, ayant eu un commencement dans le temps.

Le premier concile de Nicée

Le Ier concile œcuménique se réunit à Nicée en 325 pour statuer au sujet de l'arianisme. Les principales personnalités engagées dans ce débat étaient présentes, dont Arius, Eusèbe de Nicomédie qui lui était favorable, Eusèbe de Césarée, modéré, Alexandre d'Alexandrie (accompagné d'Athanase d'Alexandrie comme secrétaire) qui s'opposait à lui, de même que, de façon intransigeante, Eustathe d'Antioche et Marcel d'Ancyre. Une quasi unanimité s'est prononcé pour condamner les thèses ariennes et rédiger un symbole affirmant que le Fils est consubstantiel (homoousios) au Père, c’est-à-dire de même nature que lui.

Le premier concile de Constantinople

Voir article spécifique Ier concile de Constantinople

Le concile réuni à Constantinople en 381, deuxième concile oecuménique auquel assistaient Basile de Césarée, Grégoire de Nysse, Pierre de Sébaste, Grégoire de Nazianze, Amphiloque d'Iconium, Mélèce, Cyrille de Jérusalem, Diodore de Tarse, a confirmé le concile de Nicée et proclamé la divinité du Saint-Esprit.

Il en est issu le symbole connu sous le nom de Nicée-Constantinople, utilisé jusqu'à nos jours dans la liturgie tant grecque que latine.

Ce symbole a été attribué aux Pères qui ont participé au concile, mais ceux-ci ont utilisé un texte préexistant d'origine indéterminée (l'hypothèse qu'il était du à Épiphane de Salamine n'est plus retenue).

Augustin d'Hippone

Dans le De trinitate, Augustin d'Hippone montre l'inadéquation du langage et de nos représentations sur la Trinité (ch. V, 9, 10 ; VII, 6, 11 ; XV, 22, 42).

- « Mais s’agit-il de définir ce qu’est une personne divine, soudain toute parole humaine devient impuissante. Aussi disons-nous trois personnes, moins pour dire quelque chose que pour ne pas garder un silence absolu. » (Trin. V, 9, 10).

Le concile d'Éphèse

Le troisième concile œcuménique,qui a été ouvert en 431 par Cyrille d'Alexandrie à Éphèse, s'est référé à « la foi de Nicée » en refusant d'en modifier le symbole, a condamné le nestorianisme et a reconnu à la Vierge Marie le titre de « Mère de Dieu » (Théotokos).

Le concile de Chalcédoine

Ce fut seulement au concile de Chalcédoine, quatrième concile œcuménique, en 451, que le vocabulaire théologique acquit sa pleine stabilité, au sujet du mystère trinitaire. Ce concile, surtout christologique (consacré à la personne du Fils), a déclaré qu’il fallait assimiler les notions latines de substance et de personne (introduites par Tertullien) respectivement à celles (grecques et tirées des spéculations d’un Plotin) d’essence (ousia) et d’hypostase (hupostasis), et que Jésus-Christ, Dieu fait homme, réunit en une seule personne les deux natures, « sans confusion », « sans changement », « sans division », « sans séparation », cela par opposition au monophysisme proclamé par le moine Eutychès.

Le deuxième concile de Constantinople

Cinquième concile oecuménique, tenu en 553, il précisa la doctrine du concile de Chalcédoine en déclarant non orthodoxes trois écrits représentatifs de l'École d'Antioche (ceux de Théodore de Mopsueste, de Théodoret de Cyr et la Lettre à Maris le Perse d'Ibas d'Edesse: condamnation dite des Trois Chapîtres).

Principales hérésies

Articles détaillés : Arianisme, adoptianisme, Apollinarisme, Docétisme, Miaphysisme, Modalisme, Monophysisme, Monothélisme, Monoénergisme, Nestorianisme, Subordinatianisme, Trithéisme

Les symboles

À la suite de celles de Nicée puis de Constantinople, différents symboles (ou confessions de foi) sont venus apporter des précisions remarquables sur l’intelligence qu’on doit avoir du mystère trinitaire : le symbole d'Épiphane, celui dit d'Athanase, celui des conciles de Tolède.

Symbole de Nicée-Constantinople :

- « Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issu de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé, d'une même substance que le Père et par qui tout a été fait ; qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint- Esprit dans la vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il a souffert et il a été mis au tombeau ; il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures; il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit-Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les Prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié ; nous croyons une seule Église, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés ; nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. »

Extraits du XIe concile de Tolède (675) : « Nous professons que le Père n’est ni engendré ni créé, mais qu’il est inengendré. Il ne tire son origine de personne ; de lui le Fils reçoit sa naissance et le Saint Esprit sa procession. Il est donc lui-même source et origine de toute la divinité ; il est aussi le Père de sa propre essence et, de son ineffable substance, il a engendré ineffablement le Fils ; et cependant il n’a pas engendré autre chose que ce qu’il est lui-même : Dieu a engendré Dieu, la lumière, la lumière »

« Nous affirmons aussi que le Fils est né de la substance du Père sans avoir eu de commencement, avant les siècles, et cependant il n’a pas été fait. Car le Père n’a jamais existé sans le Fils, ni le Fils jamais sans le Père. Cependant, le Père n’est pas du Fils comme le Fils du Père, parce que le Père n’a pas reçu du Fils la génération, mais le Fils l’a reçue du Père. Le Fils est donc Dieu issu du Père, mais le Père n’est pas Dieu issu du Fils. Père du Fils, il n’est pas Dieu par le Fils. Celui-ci est Fils du Père et Dieu par le Père. Le Fils est cependant égal en toutes choses à Dieu, le Père, parce qu’il n’a jamais commencé ni cessé de naître. »

« Nous croyons aussi que l’Esprit Saint, qui est la troisième personne dans la Trinité, est Dieu, un et égal au Père et au Fils, de même substance et aussi de même nature. Il n’est cependant ni engendré ni créé, mais il procède de l’un et de l’autre, il est l’Esprit de tous les deux. »

Le Filioque

Le mot Filioque (« et du Fils », en latin) a été ajouté au symbole de Nicée-Constantinople dans l'Église latine pour affirmer que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils.

Il a été introduit, sans doute en Espagne à la fin du VIe siècle mais la proposition se trouvait déjà chez Ambroise de Milan, de même que dans le symbole d'Athanase (dont l'attribution est incertaine) et a été explicitée par Augustin d'Hippone. Il a fait partie du Credo liturgique romain à la suite de Benoît VII.

Dans la chrétienté grecque, on estime que l'Esprit procède du Père seul, « par le Fils », ce qui est affirmé d'abord par Maxime le Confesseur, ensuite, nettement, par Jean Damascène puis par le IIe concile de Nicée en 787.

Le concile de Francfort en 794, jugera qu'il n'y a pas équivalence entre les deux expressions. Ce fut une des causes du schisme en 1054 et continue d'être une difficulté entre les Églises d'Orient et d'Occident malgré les tentatives de compromis comme ce fut le cas au concile de Florence en 1439 pour qui le Filioque était justifié mais qui n'exigeait pas sa reconnaissance par les Grecs.

À l'époque actuelle, les papes professent le Credo indifféremment sous les deux formes : avec ou sans le Filioque.

Époque scolastique : Thomas d’Aquin

Dans les questions 27 à 43 de la Somme théologique (appelées, peut-être improprement, traité De Deo trino : du Dieu trine) Thomas d’Aquin a résumé ainsi la foi trinitaire en posant qu’on pouvait distinguer :

- Un seul Dieu, une seule essence, ou substance, ou nature.

- Deux processions : la génération (du Fils) et la spiration (du Saint Esprit), et deux actes notionnels : l'acte de connaissance qui constitue le Fils et l'acte de volonté qui constitue l'Esprit.

- Trois personnes : le Père, le Fils et le Saint Esprit.

- Quatre relations : la paternité, la filiation, la spiration active (du Père et du Fils à l'Esprit) et la spiration passive (de l'Esprit au Père et au Fils).

- Cinq propriétés : l'innascibilité (du Père); la paternité (du Père); la filiation (du Fils); la spiration active (par le Père et le Fils); la procession passive (du Saint Esprit).

On peut considérer aussi qu'en Dieu il y a deux actes notionnels : l'acte de connaissance qui constitue le Fils et l'acte de volonté qui constitue l'Esprit.

En Dieu tout est un s'il n'y a pas opposition des relations. Les trois personnes agissent de façon inséparable à l'extérieur d'elles-mêmes.

Quant à l'appropriation, elle consiste à attribuer à seule Personne une propriété (par exemple la création attribuée au Père) qui est en réalité commune aux trois Personnes divines.

Commentaire

Selon Thomas d’Aquin, l’Esprit Saint procède du Père immédiatement, et du Père par le Fils médiatement. Dans les processions divines, le Fils joue donc en quelque sorte le rôle d’un Medium, si le Père en est le Commencement ou l’Origine, tandis que le Saint Esprit en est la Fin.

De même dans les œuvres ad extra le Fils, par son incarnation, tient-il le rang d’un Medium, puisqu’il est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes, entre le monde créé et le monde incréé.

Le monde interne de Dieu est en soi nécessaire et absolu. Mais il ne nous est pas connu comme tel, puisque il n'est accessible qu’indirectement, et par révélation, et donc par grâce.

Les œuvres externes de Dieu ne sont jamais nécessaires, mais dépendent de sa libre initiative et libéralité, autrement dit de sa grâce. En effet l’Amour est diffusif de soi.

Époque moderne et contemporaine

La Réforme ne remet pas en cause le dogme trinitaire, mais l'indépendance vis-à-vis de l'autorité de l'Église favorise les interprétations personnelles dans une perspective de théologie « humaniste » puis « libérale ». Karl Barth, Karl Rahner, en particulier, réagiront pour lui redonner sa prééminence, l'un centré sur les modes de la révélation, l'autre différenciant, pour constater qu'elles se confondent, la Trinité de Dieu (immanente) et celle qui apparaît à l'homme (« économique ») ; il en est de même d'autres théologiens notamment orthodoxes, ces derniers insistant sur la transcendance divine. Pour Hans Urs von Balthasar, toute la Trinité est impliquée en Jésus-Christ et la croix réalise analogiquement ce qui s'y vérifie dans l'amour et le don.

Après Vatican II, un intérêt nouveau se manifeste concernant la théologie de la période anténicéenne.

Positions actuelles des Églises

Église catholique romaine et Église orthodoxe

Dans le catholicisme, comme dans les Églises des sept conciles, c'est l'un des dogmes centraux du christianisme : Césaire d'Arles († 542), un des Père de l'Église, écrit ainsi dans son Expositio symboli : « La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité ».

Tous les baptisés chrétiens de ces Églises ainsi que de celles issues de la Réforme, le sont « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », d'après la formule qui termine l'Évangile selon Matthieu

Pour montrer son importance dans la foi et souligner le caractère inconcevable par l'esprit humain de la réalité divine, les catholiques parlent souvent du mystère de la Trinité, au sens de vérité de foi non accessible aux lumières de la seule raison humaine. C'est l'un des trois principaux mystères avec la Rédemption et l'Incarnation.

Dans l'Église orthodoxe : (à compléter).

Résumé de la foi catholique sur la Trinité

Il existe un seul Dieu personnel, transcendant au monde qui renferme en lui toutes les perfections. Il est omniscient, omnipotent, et il est l’Amour.

Il y a en Dieu trois personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, qui nous sont révélées par l’incarnation du Fils et par l’envoi du Saint Esprit. Elles possèdent l’unique nature divine et c’est la divinité entière et indivisible qui est en chacune des personnes, dans le Père, dans le Fils et dans l’Esprit. Entre les trois personnes divines il existe une distinction réelle, qui se fonde uniquement sur les relations mutuelles que ces personnes entretiennent entre elles. Le Père tient de lui-même la nature divine. Le Fils procède du Père par génération éternelle. Le Saint Esprit procède du Père et du Fils, ou encore du Père par le Fils, comme d’un seul et même principe, en tant qu’ils sont un seul Dieu.

Le Père, le Fils et le Saint Esprit se compénètrent mutuellement dans la plus parfaite circumincession d’Amour, en grec : périchorèse, et agissent par une seule et même opération sur le monde, en dehors d’eux.

Le monde interne de Dieu (œuvres ad intra) ne nous est connu que par leurs œuvres externes (ad extra), autrement dit par la création, l’incarnation, la rédemption et l’envoi de l’Esprit. Les œuvres ad extra de Dieu imitent les processions internes et nous parlent d’elles.

Le monde de Dieu, celui de la Trinité, est une parfaite vie d’Amour et d’unité, Amour et unité étant corrélatifs.

Églises issues de la Réforme

La situation est différente selon qu'il s'agit des églises américaines, fréquemment évangélicalistes ou des églises des courants historiques, le plus souvent européennes. Dans ce dernier courant, le Libre examen prédomine en sorte que la problématique est moins de croire en la doctrine de la Trinité que d'avoir une position à son propos. Pour le courant confessant de ces églises, la compréhension de celle-ci est largement modaliste.

En ce qui concerne la Communion anglicane, les fidèles de cette église bénéficient de la liberté de conscience depuis un synode des années 1980 ; ce qui les met dans une situation identique à celle des fidèles des autres églises européennes.

Des auteurs protestants font observer que la trinité n'est pas dans le Nouveau Testament. Il en résulte que le débat théologique continue ouvrant des perspectives à des théologies chrétiennes non chalcédonniennes.

Quand ces églises ont une position contrastée sur les confessions de foi, on parle d'églises non confessantes pour manifester que, pour leurs fidèles, aucun dogme n'est un point central de la vraie foi. La théologie de ces églises considère que tout discours réputé définitif sur les sentiments intérieurs à Dieu heurte la Transcendance que lui reconnaissent les trois monothéismes.[11] Bien entendu, ces courants comme ces églises ne se vivent pas moins orthodoxes que les églises confessantes ou professantes, où l'adhésion à une confession de foi est indispensable pour être membre de l'église.

Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours

Dans la théologie du mormonisme, Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont trois entités distinctes et physiquement séparées mais parfaitement unies dans leur objectif de salut de l'humanité. Dieu est omnipotent, omniscient, éternel, immortel et créateur de l'univers.

Dans la Trinité, c'est généralement au Père, que l'on donne le titre de Dieu. Le Père et le Fils se ressemblent (Bible - Jean 14:6-7). Dieu est le puissant gouverneur de l'univers. Dieu demeure dans les cieux (Doctrine et Alliances 20:17). Selon la doctrine mormone, la partie immortelle de l'homme, son esprit, a été engendrée par Dieu le Père. L'homme est littéralement la postérité de Dieu et il a été élevé jusqu'à sa maturité dans les demeures éternelles du Père, avant de venir sur la terre dans un corps mortel (physique).

Pour les saints des derniers jours, tous les êtres humains ont choisi dans la vie prémortelle de venir sur la terre et sont ici-bas pour faire l'expérience de la vie dans un corps de chair et d'os et pour acquérir les vertus chrétiennes avant de retourner en présence de Dieu.

Antitrinitarismes

Les participants au concile de Nicée ne furent pas sur une position unanime. Arius, un des trois opposants au credo du concile, est à l'origine de l'arianisme, qualifiée d'hérésie par l'Église catholique.

À partir de la Réforme, plusieurs courants de pensée antitrinitaires se formèrent. La première église unitarienne chrétienne vit le jour au XVIIe, à Londres.

De nos jours, plusieurs courants chrétiens minoritaires réfutent le dogme de la Trinité : L'Église Unitariste, la Science chrétienne, le Christadelphisme, l'Église universelle de Dieu, l'Antoinisme, les mouvements issus de l'œuvre de Charles Taze Russell (Témoins de Jéhovah, l'Association des Étudiants de la Bible et l'Association philanthropique des amis de l'Homme) et les mouvements qui s'inspirent de la doctrine spirite.

Citations

- « Que te sert de discuter profondément sur la Trinité, si tu manques d'humilité, par quoi tu déplais à la Trinité ? » (Imitation de Jésus-Christ, 1, 6).

Notes et références

- ↑ a , b et c Dictionnaire critique de théologie, dir. Yves Lacoste, article Trinité, PUF, 1998.

- ↑ Le mot λογος, logos, « parole », « raison », « pensée », quand il est employé pour désigner Jésus, est habituellement traduit par « Verbe » en français, transcription du mot latin Verbum qui se trouve dans la Vulgate.

- ↑ Claude Tresmontant, Les premiers éléments de la théologie, OEIL, 1987.

- ↑ a et b Revue Réformée, n° 222 – mars 2003 – tome LIV. Le Dieu Trinitaire et ses attributs selon Louis Berkhof ; traduction dynamique des chapitres II à VIII de sa Théologie systématique par Marie-José de Visme.

- ↑ Dictionnaire universel, Maurice Lachâtre, Paris, 1865-1870, tome II, p. 1467

- ↑ New Catholic Encyclopedia (1967), tome XIV, p. 299

- ↑ Petit dictionnaire de théologie catholique, Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Seuil, 1970.

- ↑ Marie-Joseph Nicolas, o.p., Court traité de Théologie, Desclée, 1990.

- ↑ (2Co 1313 ; cf. 1Co 124-6 ; Ep 44-6)

- ↑ Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, Georg Olms Veragsbuchhandlung, Hideesheim, 1962.

- ↑ Cette propension à préférer se taire sur des sujets métaphysiques plutôt que réduire certains aspects du Divin à des dimensions humaines se nomme l'apophatisme.

Annexes

Articles connexes

- Antiquité tardive

- Antitrinitarisme

- Arianisme

- Bible

- Christianisme

- Christologie

- Concile

- Dieu

- Hérésie

- Jésus-Christ

- Protestantisme libéral

- Subordinatianisme

- Roscelin

- Saint-Esprit

- Théologie chrétienne

- Théologie catholique

- Théologie du mormonisme

- Trimurti

- Unitarisme

Bibliographie

Auteurs anciens

- Boèce, De Trinitate.

- Augustin d'Hippone, De Trinitate, Édition numérique

- Hilaire de Poitiers, De Trinitate (De la Trinité), Édition numérique (extraits).

- Richard de Saint-Victor De trinitate

- Thomas d'Aquin, Somme théologique, Édition numérique.

Auteurs modernes

- Catéchisme de l'Église catholique, Mame/Plon, 1992. Édition numérique.

- Dictionnaire critique de théologie, dir. Yves Lacoste, PUF, 1998.

- Revue Réformée, n° 222 – mars 2003 – tome LIV. Le Dieu Trinitaire et ses attributs selon Louis Berkhof ; traduction dynamique des chapitres II à VIII de sa Théologie systématique par Marie-José de Visme, VII, La Sainte Trinité. Édition numérique.

- Dumeige, La foi catholique, 1961.

- Marie-Joseph Nicolas, o.p., Court traité de Théologie, Desclée, 1990.

- Yanick Farmer, Trinité et quaternité chez C.G. Jung, Laval théologique et philosophique, vol.57, no.2, 2001, pp.291-304. En ligne: http://www.erudit.org/revue/ltp/2001/v57/n2/401352ar.pdf

- Panikkar (R.), La Trinité : Une expérience humaine primordiale, « Parole présente », Cerf, 2003

- Maxence Caron, Saint Augustin. La Trinité, Paris, 2004.

- Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Petit dictionnaire de théologie catholique, Seuil, 1997.

- Jean-Marc Rouvière Brèves méditations sur la création du monde, Ed. L'Harmattan, Paris 2006

- James E. Talmage, La Sainte Trinité Articles de Foi, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Salt Lake City, 1890.

- Claude Tresmontant, Les premiers éléments de la théologie, OEIL, 1987. Édition numérique.

- Claude Tresmontant, Introduction à la théologie chrétienne, Seuil, 1970. Édition numérique.

- Richard E. Rubenstein, Le jour où Jésus devint Dieu, La Découverte, 2004 (Sous-titre : L' « affaire Arius » ou la grande querelle sur la divinité du Christ au dernier siècle de l'Empire romain)

Liens externes

- Portail du christianisme

Catégories : Dieu | Doctrine chrétienne | Jésus de Nazareth

Wikimedia Foundation. 2010.