- Laboratoire de l'Andra

-

Laboratoire de Bure

Le laboratoire de Bure, ou laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne (LSMHM), est un réseau de galeries souterraines localisé sous le territoire de la commune de Bure (Meuse)[1] en France. Dans le cadre des recherches sur le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde, ce laboratoire de recherche souterrain est exploité par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) afin d'évaluer les propriétés de confinement de la formation géologique située à 500 mètres de profondeur.

La construction du laboratoire débute en 2000 dans le cadre de la loi Bataille relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. Une première phase de construction (des expériences sont menées en parallèle) s'achève en 2007 et des travaux d'extension sont en cours depuis 2008. Les expériences conduites dans le laboratoire soutiennent le dossier de faisabilité d'un stockage géologique remis par l'Andra au gouvernement en 2005. La loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs désigne le stockage en formation géologique profonde de faible perméabilité comme solution de référence pour l’évacuation définitive des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue[2]. Elle confirme l'Andra comme maître d'ouvrage du projet et un décret proroge l'autorisation d'exploiter le laboratoire jusqu'à fin 2011.

Les performances de sûreté à long terme d’un tel centre de stockage sont dépendantes des caractéristiques de la roche hôte. Les argilites (mélange d’argile et de quartz) du Callovo-Oxfordien (époque du Jurassique) possèdent a priori des caractéristiques physico-chimiques favorables. L’objet du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne est donc l’étude de la couche d’argilite située à environ 500 m de profondeur dans l’est du bassin parisien, en vue de déterminer si ses caractéristiques sont cohérentes avec les objectifs de sûreté d’un centre de stockage implanté au sein de la zone de transposition[3],[4].

Sommaire

- 1 Historique

- 2 Architecture

- 3 Géologie

- 4 Expérimentations

- 5 Éléments économiques

- 6 Concertation et communication

- 7 Notes et références

- 8 Voir aussi

Historique

Contexte

La mise en œuvre du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne s’insère dans le cadre des recherches françaises sur la gestion des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

En France, les premières recherches sur le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde sont menées par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dans les années 1960. La notion de laboratoire souterrain est introduite au début des années 1980 par un groupe de travail sur le devenir des combustibles nucléaires usés et la gestion des déchets radioactifs. L’Andra, alors une entité au sein du CEA, est chargée de mener des travaux de reconnaissance géologique pour trouver un site susceptible d’accueillir un tel laboratoire. À la fin des années 1980, ces travaux de reconnaissance sont bloqués par une forte opposition, ce qui conduit à la suspension des travaux et à la loi Bataille.

Loi de 1991

La loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 dite loi Bataille[5] organise les recherches sur la gestion des déchets radioactifs en trois axes : la séparation / transmutation, le stockage géologique et l’entreposage de longue durée. Les recherches sur le stockage géologique sont confiées à l’Andra, agence rendue indépendante du CEA par cette même loi et qui est notamment chargée :

« de concevoir, d’implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d’effectuer toutes études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l’exploitation de laboratoires souterrains destinés à l’étude des formations géologiques profondes. »

— Article 13 de la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifsLa loi no 91-1381 définit les conditions de mise en place et d’exploitation des laboratoires souterrains dans les articles 6 à 12. Elle fixe des obligations de concertation locale avant tout travaux de reconnaissance :

« Un médiateur, désigné par un arrêté du ministre chargé de l’énergie, est chargé de mener la concertation préalable au choix des sites sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d’un laboratoire souterrain pourraient être menés. »

— Décret n°92-1311 du 17 décembre 1992 portant application de l’article 6 de la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifsLe député Christian Bataille, rapporteur de la loi, est nommé médiateur par arrêté le 17 décembre 1992[6]. Enfin, la loi prévoit la constitution d’un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement économique à l’implantation de chaque laboratoire.

Recherche de sites

Différents sites envisagés

À la suite de la loi no 91-1381, deux formations géologiques (argile et granite) sont envisagées pour le stockage profond de déchets radioactifs. La loi prévoit ainsi la construction de plusieurs laboratoires de recherche afin d’étudier ces différentes formations géologiques.

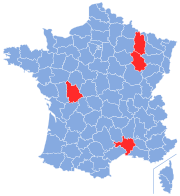

En octobre et novembre 1993, les conseils généraux de la Haute-Marne et de la Meuse votent la candidature officielle de leur département à l’implantation d’un laboratoire. De nombreux autres départements font actes de candidature. Le processus de concertation, mené par Christian Bataille, se termine avec la remise d’un rapport au gouvernement le 21 décembre 1993[7]. Sur la base de ce processus, quatre sites sont retenus par le gouvernement : la Haute-Marne, la Meuse, la Vienne et le Gard[8].

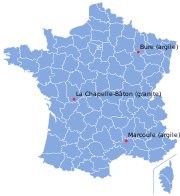

En 1994, des travaux de reconnaissance géologique sont menés par l’Andra sur les quatre secteurs identifiés et conduisent à retenir trois sites : Bure (site argileux à la frontière entre la Meuse et la Haute-Marne), Marcoule (site argileux près de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard) et La Chapelle-Bâton (site granitique dans la Vienne). Cette même année, des manifestations sont organisées par les collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs (à Chaumont, par exemple).

Le 23 septembre 1995 est créée l’Association des élus meusiens et haut-marnais opposés à l’implantation du "laboratoire" en vue de l’enfouissement des déchets nucléaires et favorables à un développement durable (AEMHM - association loi de 1901). Son objet est notamment de « rassembler les élus meusiens et haut marnais aux fins de permettre une expression collective de l’opposition au projet de laboratoire et empêcher par tous les moyens légaux, juridiques et démocratiques tout enfouissement de déchets nucléaires en quelque lieu que ce soit »[9].

Le gouvernement autorise l’Andra le 15 mai 1996 à déposer trois Dossiers d’Autorisation d’Implantation et d’Exploitation de laboratoire souterrain (DAIE) au sens du décret no 93-940 du 16 juillet 1993[10]. Ceci est fait le 2 juillet 1996 pour le site de l’Est (désignant le site de Bure) où l’enquête publique a lieu du 3 mars 1997 au 17 mai 1997. Les résultats des enquêtes publiques menées dans les trois sites sont publiées dans un rapport de la Direction de Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement et au secrétaire d’État à l’industrie en date du 1er décembre 1997. Pour le site de l’Est, les conclusions sont favorables (voir ci-dessous).

Enquête publique

La commission d’enquête a émis un avis favorable, avec des réserves concernant la réversibilité d’un éventuel stockage, la nécessité de conserver la mémoire du site, et le souhait de poursuivre les recherches dans les trois axes prévus par la loi du 30 décembre 1991.

Consultation des collectivités

Le conseil régional de Champagne-Ardenne s’est prononcé favorablement au projet, celui de Lorraine défavorablement.

Les deux conseils généraux se sont prononcés en faveur du laboratoire, tout en se déclarant opposés au stockage. Sur l’ensemble des communes consultées, seulement trois se sont prononcées en défaveur du projet ; les communes favorables demandent à être associées au suivi, et souhaitent que les trois axes de la loi du 30 décembre 1991 soient poursuivis parallèlement.

Conférence administrative

Les services consultés ont émis des observations sur l’impact sur les eaux, la sécurité des personnes et l’insertion environnementale du projet. En définitive, l’avis des services a été unanimement favorable.

Avis du préfet

Le préfet de la Meuse a émis un avis favorable, ainsi que le préfet de la Haute-Marne également consulté.Pour les trois sites, les enquêtes publiques se concluent par des avis positifs, la très grande majorité des collectivités concernées manifestant leur accord aux projets[8]. La conclusion de la DSIN est que les sites argileux de l’Est (Bure) et du Gard (Marcoule) sont techniquement plus favorables à l’implantation d’un laboratoire souterrain. Le site granitique de la Vienne (La Chapelle-Baton) n’est pas favorable du point de vue technique pour l’implantation future d’un centre de stockage, bien que l’acceptation de la population soit importante et que l’étude d’un site granitique en plus d’un site argileux permette de conserver plus d’options.

Au cours de mars 1998, les textes réglementaires locaux pré-requis pour l’autorisation de construction d’un laboratoire souterrain à Bure sont promulgués : arrêté interpréfectoral no 98-629 du 10 mars 1998 autorisant à l’Andra la réalisation des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la loi sur l’eau et arrêté no 98-776 du préfet de la Meuse du 25 mars 1998 autorisant l’Andra à exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à déclaration (dont l’utilisation et l’entreposage de sources radioactives scellées)[7].

Sélection du site de Bure

La sélection du site de Bure par le gouvernement français est décidée lors du comité interministériel du 9 décembre 1998, qui précise que l’étude doit porter sur un stockage réversible[12]. Le site argileux du Gard n’est pas retenu car il présente une formation géologique de même nature mais moins favorable que celui de Bure. Il existe également une forte opposition de la part des vignerons du Gard à l’implantation d’un laboratoire de recherche souterrain[13]. Suite aux remarques de la DSIN sur les performances hydrogéologiques du granite du site de la Vienne, celui-ci n’est pas non plus retenu.

Le 3 août 1999 paraît le décret autorisant l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à installer et exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs[14]. Le Comité local d’information et de suivi (CLIS) du laboratoire de Meuse/Haute-Marne est installé le 15 novembre 1999[15].

Sur le site de Bure, des organisations locales et nationales continuent à s’opposer au laboratoire de recherche et au projet de stockage géologique, qualifié d’enfouissement. Ces oppositions rejoignent parfois le cadre plus général de l’opposition à l’énergie nucléaire. La Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs (CNCEDR) coordonne l’ensemble des collectifs opposés au stockage géologique et organise régulièrement des actions (manifestations, festivals, …) contre le laboratoire.

Construction du laboratoire

La construction du laboratoire débute en janvier 2000 avec l’aménagement du site et des bâtiments en surface. L’Andra est maître d’ouvrage de la construction du laboratoire dont la réalisation est confiée au Groupement Fond Est (GFE), un groupement d’intérêt économique (GIE) d’entreprises dont le mandataire et le principal intervenant est la société Bouygues Travaux Publics[16]. Suite à l’arrêt des industries extractives en France (mines de charbon et de fer), les techniques minières ne sont plus mises en œuvre régulièrement, ce qui conduit à un manque d’expérience.

En parallèle de la construction du laboratoire, l’Andra décrit des options de conception et de sûreté pour un centre de stockage profond et développe l’approche méthodologique qui permettra de prendre en compte les résultats des expérimentations. Ces éléments sont rassemblés dans le Dossier 2001 que le gouvernement français souhaite voir soumis à une évaluation internationale. L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire organise alors une revue par des pairs (ou peer review) dont le rapport[17] est produit le 29 août 2003[18].

Le 15 mai 2002 survient un accident mortel qui entraîne l’arrêt des travaux de creusement des puits pendant près d’un an. Le 20 juin 2002, suite à une citation faite par l’inspection du travail, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, prononce l’arrêt immédiat à titre conservatoire des travaux de fonçage du puits d’accès et du puits auxiliaire. Le GFE et l’Andra doivent revoir le matériel et les méthodes sur le chantier (renforcement du rôle des ouvriers, intervention d’un expert minier sud-africain, révision de la conception de la plate-forme de fonçage). La reprise des travaux intervient en avril 2003 avec un premier tir le 30 avril 2003. L’immobilisation du chantier crée un retard dans le planning des expérimentations scientifiques. Afin de disposer de suffisamment d’éléments pour rendre le dossier en 2005, l’Andra renforce son programme de forages dans le secteur de Bure et d’expérimentations dans des laboratoires souterrains hors de France.

Le 22 février 2004, les opposants au laboratoire créent une association dénommée Bure zone libre (BZL). Cette association acquiert une maison au cœur du village de Bure dans une ancienne ferme qui, en 2007, est en cours de rénovation. Cette maison est gérée au sein d’une société civile immobilière (SCI) dont le Réseau sortir du nucléaire détient 40 % des parts[19].

En 2004, le fonçage du puits d’accès principal s’interrompt pour permettre le creusement de la galerie d’expérimentation à -445 m qui se termine le 26 novembre 2004. Pendant quelques mois, la galerie est à la disposition des scientifiques qui y installent des expérimentations : forages, instrumentation, etc. L’ensemble des capteurs est relié à un système d’acquisition de données qui permet de suivre à distance les mesures. Par la suite, le fonçage des puits reprend, puis le creusement des galeries horizontales.

Loi de 2006

Préparation de la loi

En janvier et février 2005, l’OPECST conduit des auditions publiques sur les trois axes de recherche sur la gestion des déchets radioactifs[20]. Les députés Christian Bataille et Claude Birraux rédigent pour le compte de l’OPECST un rapport sur l’état d’avancement et les perspectives des recherches sur la gestion des déchets radioactifs[21] qui est remit au Parlement français le 16 mars 2005. Un premier débat parlementaire sur le sujet a lieu le 13 avril 2005 au Sénat après une question de Henri Revol[22].

Sur le laboratoire, le 15 décembre 2005, les fronts de creusement des galeries issues des deux puits se rejoignent pour la cérémonie de la Sainte Barbe, patronne des mineurs[23].

Le 20 décembre 2005, l’Andra remet au gouvernement la version définitive[24] de son dossier 2005[25] qui synthétise les quinze années de recherche depuis la loi de 1991. Ces recherches s’appuient en particulier sur le programme scientifique mis en œuvre au laboratoire souterrain. Les travaux de l’Andra font l’objet de nombreuses évaluations. La pertinence du programme scientifique vis-à-vis de l’objectif de démonstration de la faisabilité du stockage dans la couche d’argile du Callovo-Oxfordien est évaluée, à la demande du Comité local d’information et de suivi du laboratoire, par l’Institut pour la recherche sur l’énergie et l’environnement (IEER)[26]. Le dossier 2005 est évalué en France par la Commission nationale d’évaluation[27], par l’Autorité de sûreté nucléaire[28] et par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire[29]. Il est également soumis à une revue par des pairs dans le cadre de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire[30].

À la suite de la remise du dossier 2005 de l’Andra et des dossiers semblables remis par le CEA sur les deux autres axes de recherche (séparation / transmutation et entreposage de longue durée), un débat public est animé par la Commission nationale du débat public du 12 septembre 2005 au 13 janvier 2006[31].

En parallèle du débat public, une pétition est signée par plus de 55 000 électeurs sur les deux départements de la Haute-Marne et de la Meuse au cours des années 2005 et 2006. Elle demande l’organisation d’un référendum local dont la question serait « Êtes-vous pour la construction d’un centre d’enfouissement de déchets nucléaires à Bure ? »[32].

Sur le laboratoire, Pierre Forbes prend la direction du site à la place de Jack-Pierre Piguet le 1er mars 2006, alors que le creusement des galeries se termine le 27 avril 2006 avec la seconde jonction entre les puits. Au cours de mai 2006, le chevalement de fonçage du puits auxiliaire est démonté pour être remplacé par l’équipement définitif qui intègre un ascenseur capable d’emmener 14 personnes directement au fond (auparavant, la fin de la descente était réalisée par une échelle).

François Loos, ministre délégué à l’Industrie, présente un projet de loi[33] sur la gestion des matières et des déchets radioactifs lors du Conseil des ministres du 22 mars 2006[34]. L’examen de ce projet de loi commence à l’Assemblée Nationale le 6 avril 2006. La pétition pour l’organisation d’un référendum local est déposée auprès du conseil général de la Haute-Marne (environ 30 000 signataires dans le département) le 26 mai 2006. Le Sénat modifie le texte après déclaration d’urgence et l’ensemble du projet de loi est adopté le 15 juin 2006 à l’Assemblée nationale[35].

La loi et ses conséquences

La loi no 2006-739 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs du 28 juin 2006[36] conclut ces quinze années de recherche. Elle fixe un calendrier pour la mise en exploitation en 2025, sous réserve d’autorisation, d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde (article 3, alinéa 2°). Elle conditionne la demande d’autorisation de création d’un tel centre de stockage à ce que la couche géologique doit avoir fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain (article 12). Un débat public doit avoir lieu avant la remise du dossier de demande d'autorisation de construction[2].

La Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs organise la seconde édition du festival Décibels contre la poubelle du 28 au 30 juillet 2006 pour protester contre l’enfouissement. Le festival rassemble plus de 1 000 festivaliers[37].

Le 23 décembre 2006 paraît le décret prorogeant l’autorisation accordée à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d’installer et d’exploiter un laboratoire souterrain sur le territoire de la commune de Bure (Meuse)[38].

Depuis 2008 : Exploitation et extension du laboratoire

La fin des travaux souterrains en charge du Groupement Fond Est marque la prise en charge de l’ensemble des installations par l’Andra. L’exploitation du laboratoire (notamment le fonctionnement des puits et des autres équipements et la maintenance) est, à partir de 2007, de la responsabilité de l’Andra. En juin 2008, trois ingénieurs de l'Andra reçoivent le deuxième prix national de l'ingénierie ex aquo, initiative du Ministère de l'énergie et du développement durable. Ce prix leur est attribué pour la coordination des études et recherches entreprises dans le cadre de la conception et de la réalisation du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute Marne[39].

L’Andra organise ses études et recherches au sein d’un plan de développement du projet HAVL. Parmi les différents programmes et activités du projet, le programme d’expérimentations et essais de démonstration au Laboratoire structure et planifie les tâches à mener sur le site de Bure[40]. Alors que les expérimentations se poursuivent, la troisième phase de travaux est actuellement en cours. Une co-activité permanente existe entre les travaux d'extension et les travaux scientifiques permanents. D'ici 2014, plus de 800 mètres vont ainsi être ajoutés à la boucle souterraine existante. Le laboratoire est donc également un vaste chantier de travaux souterrains, faisant avancer les techniques, les méthodes et les possibilités de creusement-soutènement. En 2009, les acteurs de cette extension sont :

- Entreprise de creusement : Eiffage TP ;

- Maîtrise d'Oeuvre creusement (études et suivi de chantier) : Antea / BG Ingénieurs conseil.

Perspectives

L’Andra et le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur envisagent de faire évoluer le statut du laboratoire. Ouvert à la communauté scientifique dans un cadre plus large que celui de la recherche sur le stockage des déchets radioactifs, le laboratoire pourrait évoluer vers une très grande infrastructure de recherche (TGI)[41]. Ce projet reçoit l'appui de la communauté scientifique et des conseils généraux[2]. Il s'intègre dans la préparation de l'échéance réglementaire de 2011, année de renouvellement de l'autorisation de poursuite d'exploitation du laboratoire. Dans ce cadre, l'Andra doit remettre un dossier de demande de poursuite d'exploitation en 2009 avant une enquête publique qui doit être organisée en 2010[42].

Architecture

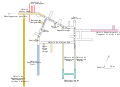

Le laboratoire s’organise autour des deux puits. Il comprend des bâtiments en surface, les puits et le réseau de galeries souterraines.

Galeries souterraines du laboratoire[43].

Installations en surface

En surface, ces deux puits sont coiffés de tours qui abritent les équipements de levage et d’aérage (les chevalements de fonçage ont été enlevés en 2006-2007). Les autres installations de surface, qui s’étendent sur 17 ha, comprennent des bâtiments, des ateliers pour le chantier et les expérimentations (notamment une carothèque), les verses pour le stockage des déblais ainsi que les aménagements classiques des installations industrielles (bassin d’orage par exemple). Le bâtiment d’accueil du public situé à l’entrée du laboratoire dispose d’un toit végétalisé.

Puits

Géométrie et équipement

Le diamètre du puits principal est d’environ 5 m tandis que celui du puits auxiliaire est de 3 à 5 m. La profondeur des puits est d’environ 500 m. Le bouniou (partie du puits située sous la recette, plus profond que le niveau des galeries) assure le stock tampon des déblais issus du creusement des galeries avant leur remontage dans le cuffat (seau de grande taille pour l’évacuation des déblais voire le transport de matériels dans le puits).

Méthode de creusement

Les premiers mètres du puits sont creusés à la pelleteuse. Par la suite, le creusement est réalisé à l’explosif par tir adouci (ou smooth blasting) : le fond du puits est foré, des explosifs sont placés dans ces trous, puis l’explosion est déclenchée.

Pendant le creusement des 40 premiers mètres correspondant à l’avant-puits, seul un portique assez léger est nécessaire. En parallèle du creusement, la structure du bâtiment du puits pour la période de fonçage de 40 à 500 m est assemblée. Les équipes installent ensuite le plancher mobile de fonçage, structure accueillant l’ensemble des équipements nécessaires au creusement. Le chevalement, structure (tour) d’environ 35 m de hauteur, accueille les équipements de tête de puits, notamment les poulies (les treuils sont déportés au sol). Le creusement est régulièrement interrompu par les scientifiques pour réaliser des levées géologiques (études de la roche) à l’avancement.

Galeries souterraines

Architecture

En souterrain, une niche d’expérimentation longue de 40 m au niveau -445 m a permis les premières mesures dans la couche d’argile. De nombreux forages ont été réalisés à partir de cette niche. Au niveau -490 m, un réseau de galeries de 485 m, qui est en cours d'extension depuis fin 2007, accueille les expérimentations scientifiques et technologiques.

Avant l’extension post-2006, les expérimentations ont été localisées dans le réseau de galeries en H connecté à la galerie de liaison est. La recoupe parallèle à la galerie de liaison est accueille l’expérience KEY ainsi que des mesures de convergences. La galerie perpendiculaire à la galerie de liaison est et située le plus au sud accueille la majorité des expérimentations scientifiques.

Méthode de creusement

Les galeries sont creusées par un brise-roche hydraulique, gros marteau piqueur monté au bout d’un bras articulé. L’énergie est fournie par un câble électrique qui permet d’éviter les fumées ou le risque incendie inhérent à un engin à moteur thermique. Le creusement est réalisé en section divisée (la partie haute de la galerie est creusée et soutenue avant de creuser la partie basse) avec une section excavée totale d’environ 17 m2 en fer à cheval. Le soutènement au front (la galerie est renforcée au fur et à mesure du creusement pour assurer la protection du personnel[44]) est assuré par des boulons (tiges métalliques de plusieurs mètres de longueur enfoncées dans les parois ou dans le sol) à ancrage réparti et du béton projeté, complétés par des cintres (arceaux métalliques fixés à l’intrados de la galerie pour reprendre les efforts du terrain). Le marinage (évacuation des déblais) est assuré par un chargeur sur pneus électrique[45].

Exemple de brise-roche (mis en œuvre au WIPP)

Exemple de robot boulonneur (mis en œuvre au WIPP)

Géologie

Cartographie du secteur de Bure

La carte géologique du secteur de Bure a été établie en plusieurs étapes, mettant en œuvre différentes techniques de reconnaissance[46].

La reconnaissance préliminaire (1994) réalisée par cartographie de terrain s’est appuyée sur des données issues de forages et de sismique pétroliers pré existants. À sa suite, de nouveaux forages ont permis de caractériser les couches en profondeur et de compléter un modèle 3D.

Une seconde phase de cartographie a été menée à partir de 2000 selon plusieurs approches. La morphologie du terrain a été établie par analyse topographique (photographie aérienne, modèle numérique de terrain), complétée par une recherche d’indices directs de failles sur le terrain, une analyse microtectonique systématique et une étude lithostratigraphique fine. Parallèlement, les cartes en isohypses ont été réalisées. Ces études ont permis de rassembler les indices relatifs à des anomalies structurales possibles.

En 2002 et 2003, l’ensemble des données cartographiques de surface (notamment les caractéristiques des failles) a été confronté aux données sismiques, ce qui a permis de consolider le modèle structural du secteur de Bure.

A partir de 2007, une campagne de caractérisation de l'ensemble de la zone de transposition[3] est conduite par reconnaissance sismique 2D et par des opérations de cartographie. 6 plate-formes accueillent 14 forages et notamment un forage profond de près de 2 000 m en 2008[2],[47]. L'Andra a pour objectif la sélection d'une zone de 30 km2 en 2009 avant d'aboutir à l'emprise d'un site de stockage de 250 ha fin 2013[42].

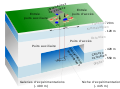

Contexte géologique

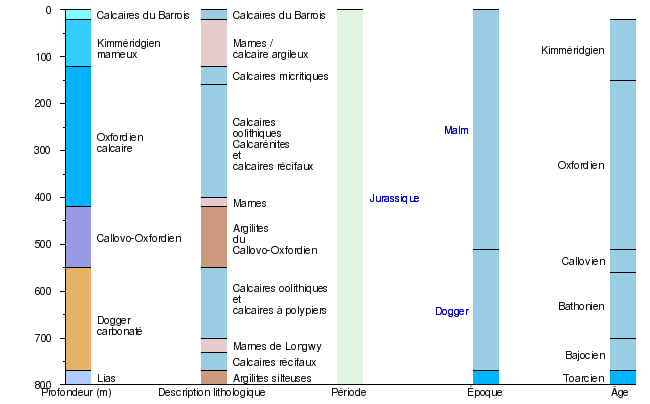

Le site de Meuse/Haute-Marne est implanté dans l’Est du bassin parisien formé d’une alternance de couches sédimentaires calcaires, marneuses et argileuses d’une épaisseur de plusieurs centaines de mètres et au pendage faible (de l’ordre de 1 à 1,5 degré vers le nord-ouest)[48]. Les infrastructures de surface du laboratoire sont construites sur des terrains calcaires du Barrois datant du Jurassique tandis que les puits traversent différentes couches calcaires, marneuses et argileuses pour déboucher sur les galeries souterraines horizontales creusées dans une couche d’argilites datant du Callovo-Oxfordien d’une épaisseur de plus de cent mètres[48].

Géologie structurale

La région est constituée du synclinal peu marqué de Savonnières inscrit entre deux systèmes de failles : le fossé de Gondrecourt à l’est et les fossés de la Marne et de Joinville à l’ouest[48]. Malgré cela, le laboratoire se trouve relativement éloigné de toute faille connue ce qui offre une relative stabilité géologique au secteur[48].

Série sédimentaire

La coupe géologique sur le site du laboratoire fait apparaître un encadrement de la formation d’argilites du Callovo-Oxfordien par deux formations calcaires[48]. En sous-jacent, le Dogger carbonaté repose sur des marnes et argiles liasiques[48]. Au dessus s’étend une couche d’Oxfordien calcaire d’environ 300 mètres d’épaisseur, couverte d’une formation du Kimméridgien marneux d’environ cent mètres d’épaisseur[48]. La couche à l’affleurement du site est constituée de calcaires du Barrois[48].

La partie souterraine du laboratoire qui constitue les zones d’expérimentation est intégralement incluse dans une couche d’argilite (mélange d’argile et de quartz) située à 500 mètres sous la surface[48]. Cette couche d’argilite de plus de cent mètres d’épaisseur s’est mise en place il y a 150 millions d’années au cours du Callovo-Oxfordien et a peu évolué depuis, les investigations menées par l’Andra en 2005 n’ont pas mis en évidence de faille dans la formation[48].

Outre la stabilité tectonique de la région, l’implantation de la partie souterraine du laboratoire dans cette couche géologique a été motivée par les caractéristiques de ces argilites : relativement homogènes, elles ont une résistance à la compression simple de 21 MPa en moyenne, soit proche de celle d’un béton de construction courant[48]. Le module de déformation plastique est compris entre 3 000 et 5 000 MPa tandis que la conductivité thermique varie de 1,3 à 2,7 W⋅m-1⋅K-1 selon la direction et la profondeur (même ordre de grandeur que le verre ou le béton)[48]. La perméabilité du milieu est comprise entre 5×10-14 m⋅s-1 et 5×10-13 m⋅s-1 avec une taille des pores très faible, le milieu est réducteur[48]. De plus, cette couche d’argilite est encadrée par deux couches de calcaire assez épaisses : calcaire du Bathonien dans la couche sous-jacente et calcaires et calcarénites de l’Oxfordien dans la couche sus-jacente[48].

Expérimentations

L’objectif des expérimentations conduites au laboratoire souterrain est d’évaluer la faisabilité d’un stockage géologique de déchets de haute activité et de moyenne activité et vie longue dans la couche du Callovo-Oxfordien. Le laboratoire permet donc de mener des expérimentations scientifiques, visant à caractériser la roche, et des expérimentations technologiques relatives aux développements spécifiques du projet de stockage.

L’ensemble du programme scientifique de l’Andra est évalué par un Comité d’orientation et de suivi (Cos) rassemblant 13 membres de plusieurs nationalités sous la présidence du directeur de recherche du BRGM.

Expérimentations scientifiques

L’étude de la roche permet de déterminer ses caractéristiques physico-chimiques importantes pour la sûreté d’un stockage. Les expérimentations scientifiques visent ainsi à compléter les connaissances relatives[49] :

- à la compréhension de la géologie de la région et de son histoire, ainsi qu’à la possibilité d’en prévoir le devenir ;

- à la régularité de la couche argileuse dans la zone de transposition[3] (homogénéité, présence de failles) ;

- aux circulations d’eau dans les terrains calcaires et marneux situés au-dessus et au-dessous de la couche argileuse ;

- à l’impact du creusement d’ouvrages souterrains (endommagement de la zone en périphérie des galeries) et à la possibilité d’en limiter ou en annuler les effets ;

- aux performances des argilites vis-à-vis du confinement des éléments radioactifs et du retardement de leur migration.

Des reconnaissances sont menées depuis la surface tandis que des expérimentations sont conduites au cours du creusement et dans les galeries. Environ 1 400 capteurs équipent les 130 forages scientifiques dans la couche du Callovo-Oxfordien.

Diffusion et rétention

Des expérimentations sont conduites dans la galerie expérimentale et dans les galeries à -490 m sur la vitesse de diffusion des radioéléments dans l’argilite. Des traceurs radioactifs sont injectés dans la roche et migrent pendant une certaine durée. Ensuite, les zones du massif rocheux dans lesquelles les traceurs ont migrés sont extraites et analysées. Les performances de rétention de la roche sont alors comparées à celles obtenues par expérimentation sur échantillon[50].

Analyses de l’eau interstitielle

Les caractéristiques (composition, pH, etc.) de l’eau contenue dans les interstices de la roche sont analysées en continu. Pour ce faire, des forages sont menés à partir des galeries à -490 m et des spectromètres Raman et infrarouge analysent l’eau ou les gaz extraits[50].

Réponse de la roche à l’échauffement

Les déchets de haute activité émettent de la chaleur, de même que certains déchets de moyenne activité dans une moindre mesure. La puissance thermique émise par les colis[51] de déchets de haute activité au moment du stockage serait de 200 W (colis déjà produits dits C0) à 500 W voire 700 W par colis (déchets issus du traitement des combustibles usés actuels et futurs)[52]. Dans le cadre de la démonstration de sûreté de l’Andra, la température de la roche doit rester inférieure à 90 °C (70 °C pour les déchets de moyenne activité) afin de limiter les transformations minéralogiques[53]. Aussi, des expériences sont conduites pour étudier la réponse de la roche à un échauffement. Pour ce faire, une résistance électrique est insérée dans un forage et l’évolution des caractéristiques (pression interstitielle et température notamment) de la roche est mesurée[50].

Comportement géomécanique des argilites

L’argilite est une roche meuble qui flue sous le poids des terrains sus-jacents. Ce phénomène dit de convergence est une contrainte pour le dimensionnement des ouvrages de soutènement (contrairement aux galeries creusées dans le granite, par exemple). En revanche, c’est une caractéristique favorable du point de vue de l’auto-cicatrisation des microfissures. La déformation de la roche est étudiée dans les puits et les galeries à l’aide de capteurs répartis dans des dizaines de forages. La déformation de la roche intervient également sous l’effet de la dessiccation et de l’hydratation. Ce phénomène est étudié par une équipe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à l’aide de capteurs acoustiques qui enregistrent les craquements de la roche[50].

Expérimentations technologiques

Expérimentation KEY

La conception du projet de stockage géologique implique d’immobiliser les radioéléments au sein du stockage. Pour ce faire, la roche hôte (la couche d’argilite) joue le rôle de barrière naturelle. Cette barrière est cependant interrompue par les galeries creusées pour la mise en stockage des colis de déchets. La conception du projet retient alors des zones particulières des galeries où sont disposés des scellements : un matériau particulièrement peu perméable (de l’argile gonflante ou de la bentonite) apporte une barrière supplémentaire. Cependant, lors du creusement des galeries, la roche située en périphérie de la section excavée est endommagée dans une zone dénommée EDZ ((en) Excavation disturbed zone). Cette zone microfissurée (de dimension pluridécimétrique) pourrait conduire à court-circuiter le scellement. La solution exposée dans le dossier 2005 de l’Andra vise à interrompre l’EDZ en sciant la roche sur la circonférence de la galerie au niveau de saignées où un matériau de faible perméabilité peut être introduit.

L’expérimentation KEY, qui a d’abord été conduite au laboratoire souterrain du Mont-Terri (expérimentation EZ-A) avant d’être menée au laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, vise à démontrer la faisabilité de la réalisation de ces saignées avec la scie KEY, sorte de grosse tronçonneuse, puis à évaluer les performances des briquettes de bentonite introduites dans la saignée pour empêcher la migration des radioéléments[50],[54].

Centre technologique

Au delà des expérimentations en souterrain, l’Andra construit des démonstrateurs de colis de stockage et de moyens de manutention. Aussi, l’Andra implante à 500 m du laboratoire souterrain un centre technologique destiné aux expérimentations et à la présentation de ces démonstrateurs[55]. Ce centre pourrait ainsi accueillir des matériels tels robot pousseur de colis de déchets de haute activité avec patins céramique, prototype sur coussins d’air ou encore anneaux de bentonite (matériau naturel, la bentonite est une argile qui gonfle lorsqu’elle est hydratée)[41].

La construction du centre technologique a commencé en mars 2008 pour une mise en service prévue en juin 2009[2]. Situé sur la commune de Saudron (Haute-Marne), le bâtiment est implanté sur le terrain auparavant occupé par des entreprises chargées de la construction du laboratoire (zone entreprises inter-départementale). Il occupe une surface de 4 000 m2 et est composé d'une halle d'exposition des démonstrateurs de 3 000 m2 et d'un espace d'accueil du public comprenant une salle polyvalente de 100 places et une salle de conférence[56].

Éléments économiques

Coût et financement

Le coût de construction du laboratoire est évalué par l’Andra[57] à 95,5 millions d’euros (estimation hors aléa du coût total de construction du Laboratoire entre 1999 et 2006). L’Andra est propriétaire et gestionnaire du terrain sur lequel est situé le laboratoire, terrain qui fait partie d’un lot de 95 hectares acquis en 1996 pour 2,2 millions de francs[58]. Les frais de fonctionnement et d’expérimentations sont estimés à 16 millions d’euros par an. Globalement, de 1992 à 2006, 375 millions d’euros ont été nécessaires à la construction et au fonctionnement du laboratoire[59]. Le coût global des études de faisabilité menées par l’Andra entre 1992 et 2006, y compris le laboratoire de Meuse/Haute-Marne, s’élève à 973 millions d’euros : Reconnaissance sur les 3 sites (1994-1998) : 110 M€ ; Études scientifiques, d’ingénierie et évaluations de sûreté (1992-2006) : 455 M€ ; Études sur le granite (1999-2006) 33 M€[60].

Le financement des recherches sur la gestion des déchets de haute activité et à vie longue, donc en particulier du laboratoire souterrain, est assuré par les producteurs de déchets en vertu du principe pollueur-payeur. Entre 1999 et 2006, ce financement était réalisé à travers une convention pluriannuelle entre l’Andra, EDF, Cogema et le CEA. La loi du 28 juin 2006 institue au sein de l’Andra :

« un fonds destiné au financement des recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base. »

— Article 15 de la loi n°2006-739Cette évolution du mode de financement a été recommandée par la Cour des Comptes ainsi que par la mission de contrôle de l’État auprès de l’Andra en vu d’assurer à cette dernière une plus grande indépendance vis-à-vis des producteurs de déchets[61].

Emplois

Le laboratoire de Meuse/Haute-Marne procure environ 160 emplois (en janvier 2008) :

- Personnel Andra (maîtrise d’ouvrage construction et pilotage scientifique) : 40 personnes

- Personnel du creusement (maîtrise d’œuvre et construction des ouvrages souterrains): 60 personnes

- Personnel lié au fonctionnement quotidien du site (gardiennage, entretien, maintenance) : 40 personnes

- Prestataires scientifiques (moyenne selon phases d’activités) : 20 personnes[60]

Les emplois locaux représentent plus de 40 % du total (au début de l’année 2005)[58].

Accompagnement économique

Dans le cadre de la loi de 1991

La loi du 30 décembre 1991 prévoit que :

« Un groupement d’intérêt public peut être constitué […] en vue de mener des actions d’accompagnement et de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation de chaque laboratoire »

— Article 12 de la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifsL’objectif est alors de marquer la reconnaissance de la Nation pour les territoires participant aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue[62]. La loi est complétée par le décret no 92-1366 du 29 décembre 1992[63] qui précise les modalités d’application. Pour le laboratoire de Meuse/Haute-Marne, cela s’est traduit par la création des groupements d’intérêt public (ou GIP) « Objectif Meuse » et « Haute-Marne ». La convention constitutive du GIP Objectif Meuse a été approuvée par arrêté le 25 mai 2000[64], approbation renouvelée par arrêté le 9 mai 2007[65]. Celle du GIP Haute-Marne a été approuvée le 16 août 2000[66], approbation renouvelée par arrêté le 9 mai 2007[67] avec une modification par arrêté du 29 juin 2007[68]. Ces conventions reprennent les missions prévues par la loi du 30 décembre 1991 : soutien au développement durable, au renforcement du potentiel scientifique local, au développement industriel et économique et à la protection et la valorisation de l’environnement dans une perspective d’insertion du laboratoire. Les GIP ont également à leur charge le financement du Comité local d’information et de suivi du laboratoire sur des crédits spécifiques versés par l’État à cet effet[69].

Les conventions constitutives sont complétées par des chartes de développement pluriannuelles. La charte du GIP Objectif Meuse s’organise autour de 4 axes prioritaires : promouvoir le développement économique et l’emploi (axe 1), soutenir le développement local, organisé autour des structures intercommunales et des pays en émergence (axe 2), structurer l’espace départemental (axe 3) et soutenir le développement touristique et la notoriété du département (axe 4)[70]. Le GIP Haute-Marne s’oriente plus particulièrement vers les actions suivantes : favoriser l’activité économique, préparer l’emploi de demain, décloisonner les lieux d’activité et les bassins de vie, développer le tourisme et la notoriété du département, améliorer le cadre de vie et les équipements collectifs et enfin accompagner le programme collèges[62]. Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, ces groupements gèrent des fonds d’environ 9 millions d’euros par an et par département[58].

En juillet 2005, est créé le Comité de haut niveau pour l’accompagnement économique du laboratoire, chargé de renforcer et coordonner les efforts dans ce domaine.

Dans le cadre de la loi de 2006

La loi du 28 juin 2006 précise la mission des groupements d’intérêt public qui sont chargés :

« 1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;2° De mener, dans les limites de son département, des actions d’aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;

3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l’énergie.

»

— Article 13 de la loi du 28 juin 2006L’adhésion de plein droit au GIP est ouverte à l’ensemble des communes et groupements de communes de la zone de proximité définie dans le décret n° 2006-1606 du 14 décembre 2006[71]. Le financement des GIP est également révisé dans le cadre de la loi du 28 juin 2006. Ils bénéficient d’une partie du produit des taxes additionnelles dites "d’accompagnement" et "de diffusion technologique" à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant global de cet accompagnement économique est doublé à 20 millions d’euros par département, soit 40 millions d’euros par an au total[72].

Dans le cadre du Comité de haut niveau installé en 2005, les producteurs de déchets radioactifs Areva, CEA et EDF se sont engagés au-delà de l’action des GIP autour du développement économique local (accès des entreprises locales aux appels d’offres des trois industriels, soutien aux projets économiques) et du développement énergétique (soutien aux projets des particuliers ou des établissements publics pour la maîtrise de l’énergie, valorisation de la filière biomasse)[73],[41]. Dans ce cadre, le CEA étudie la possibilité d’installer une unité de production de biocarburants de deuxième génération d’ici 2010, pour un investissement évalué à 100 millions d’euros et la création d’une centaine d’emplois[74].

Concertation et communication

Concertation

La concertation débute en 1993 avec la mission de médiation de Christian Bataille qui conduit aux votes favorables des Conseils Généraux de la Meuse et de la Haute-Marne pour la candidature de ces départements à l’implantation d’un laboratoire. Par la suite, est instituée l’Instance Locale de Concertation et d’Information (ILCI) chargée de structurer la concertation avant l’implantation d’un laboratoire souterrain.

Néanmoins, dès cette époque, la population a émis le regret de n’avoir pas été consultée pour ces décisions, ni même informée au préalable.

La loi du 30 décembre 1991 prévoit dans son article 14 l’instauration d’un comité local d’information et de suivi (CLIS) sur le site de chaque laboratoire souterrain qui assure aux parties prenantes un accès aux informations relatives au laboratoire souterrain et aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs[75]. Le CLIS du laboratoire de Bure est institué par arrêté préfectoral du 5 novembre 1999 et est installé le 15 novembre 1999[76].

Le mode de fonctionnement du CLIS a été modifié par la loi no 2006-739 du 28 juin 2006. En particulier, le président du CLIS est nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s’étend le périmètre du laboratoire alors qu’il était auparavant nommé par le préfet. Christian Bataille est désigné président du CLIS par arrêté conjoint des présidents des Conseils Généraux de la Meuse et de la Haute-Marne du 6 février 2008[77]. La composition du CLIS a été arrêtée le 27 mai 2008 par arrêté du préfet de la Meuse[78]. Le CLIS s'est réuni le 19 juin 2008 à Montiers sur Saulx. Il s'est constitué en association dont les statuts décrivent le mode de fonctionnement[79].

Communication

Le laboratoire conduit plusieurs opérations de communication. Le bâtiment d’accueil du public accueille des présentations permanentes et des expositions temporaires. Le laboratoire a reçu le label Meuse Accueil par le Comité départemental du tourisme de la Meuse le 23 mais 2006[80].

Des visites guidées gratuites sont organisées pour le grand public, les scolaires et étudiants. Le laboratoire a accueilli plus de 7 000 visiteurs en 2006[81]. Plus de la moitié des visiteurs est issue de Meuse ou de Haute-Marne. Chaque année, une journée « portes ouvertes » mobilise le personnel du laboratoire pour accueillir de 400 à 1 500 visiteurs. D’autres visites plus spécifiques sont destinées aux industriels, scientifiques, journalistes, élus et officiels.

Un journal trimestriel est édité : La vie du Labo[82]. D’autres publications sont éditées par l’Andra et mises à disposition. L’AEMHM juge que l’abondance documentaire de l’Andra à destination des publics scolaires « relève d’une préoccupante domination informative » et dénonce en 2002[83] un quasi-monopole de la communication institutionnelle envers ce public[84].

Depuis 2007, la communication de l'Andra est formalisée dans un programme d'information et de consultation, part du projet de stockage HAVL. Selon l'Andra, ce programme doit permettre « de mieux connaître les attentes du public en matière de gestion des déchets, de réversibilité, de surveillance du stockage »[85]. Le centre technologique, dont la mise en service est prévue à proximité du laboratoire souterrain en 2009, s'intègre dans ce programme. Il dispose d'un espace dédié à la communication : exposition, conférence... La présentation des démonstrateurs technologiques doit faciliter la compréhension du projet par le grand public[86].

Notes et références

- ↑ [pdf] Plan d’accès au Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, Andra. Consulté le 24 août 2007

- ↑ a , b , c , d et e [pdf] Laboratoire de recherche souterrain : l’Andra, deux ans après le vote de la loi du 28 juin 2006, Andra. Consulté le 20 août 2008

- ↑ a , b et c « La zone de transposition est la zone au sein de laquelle la couche du Callovo-Oxfordien présente des propriétés physiques et chimiques similaires à celles observées au niveau du laboratoire souterrain de recherche. Sa superficie est d’environ 250 km2. »

[pdf] Dossier 2005 Argile, Tome Architecture et gestion du stockage géologique, Andra, coll. « Les Rapports », Châtenay-Malabry, décembre 2005, 503 p. (ISBN 2-96 1 62-00-3), « Glossaire », p. XXIV - ↑ [pdf] « Jusqu’où s’étend la zone de transposition ? », dans La vie du Labo, no 31, printemps 2006, p. 10 (ISSN 1298-3764) [texte intégral]

- ↑ Loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

- ↑ Arrêté du 17 décembre 1992 portant nomination d’un médiateur

- ↑ a et b Textes relatifs au Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne, Andra. Consulté le 24 août 2007

- ↑ a et b Christian Bataille,Robert Galley, L’aval du cycle nucléaire, 1997 / 1998, chap. 3.1 (« La sûreté maximale est-elle apportée par le stockage en couche profonde ? »), p. La nécessité de construire au moins deux laboratoires souterrains profonds.

Rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques n°612

- ↑ Statuts de l’AEMHM, AEMHM. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Décret n°93-940 du 16 juillet 1993 portant application de la loi no 91-1381 du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets radioactifs et relatif à l’autorisation d’installation et d’exploitation d’un laboratoire souterrain

- ↑ « Rapport de la DSIN relatif aux demandes d’autorisation pour l’installation et l’exploitation de laboratoires souterrains de recherches sur les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue », dans gazette nucléaire, no 165/166, 1er décembre 1997, p. 20 [texte intégral]

- ↑ Relevé de conclusions sur la politique nucléaire : Réunion interministérielle sur la politique nucléaire, le 9 décembre 1998 [lire en ligne]

- ↑ « La contestation locale est née de la recherche ou de la mise en route de laboratoires géologiques souterrains. Cette contestation a été souvent qualifiée de NIMBY (not in my backyard). Les vignerons du Gard ou les éleveurs de poulets de Bresse illustrent à merveille cette lutte pour la protection de leur image. Alors que de potentiels sites de stockage étaient à l’étude près de leurs terroirs, ils avaient organisés une résistance farouche pour éviter cette intrusion du nucléaire dans leur environnement. »

[pdf] « La gestion des déchets nucléaires », dans La Gazette de la société et des techniques, no 36, mars 2006, p. 3 (ISSN 1621-2231) [texte intégral] - ↑ Décret du 3 août 1999

- ↑ Installation du Comité local d’information et de suivi du laboratoire - Déclaration de Christian Pierret, secrétaire d’État à l’industrie, sur la politique énergétique du gouvernement, les recherches sur la gestion des déchets nucléaires et sur la décision de construire deux laboratoires souterrains d’étude ; Bure le 15 novembre 1999

- ↑ Laboratoire souterrain de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à Bure - État d’avancement de la construction ; Communication de Christian Bataille à l’OPECST en date du 29 janvier 2003 [lire en ligne]

- ↑ [pdf] Programme français de R-D sur le stockage géologique de déchets radioactifs - Revue internationale par des pairs du Dossier 2001 Argile, Les éditions de l’OCDE, coll. « Gestion des déchets radioactifs », Paris, 2003 (ISBN 92-64-02137-X)

- ↑ L’Agence pour l’énergie nucléaire examine le programme français de R&D sur le stockage géologique profond de déchets radioactifs - Communiqué de presse de l’AEN en date du 29 août 2003 [lire en ligne]

- ↑ La Naissance de l’association, Bure Zone Libre. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Comptes rendus sténographiques des auditions publiques [lire en ligne]

- ↑ Christian Bataille,Claude Birraux, Rapport sur l’état d’avancement et les perspectives des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, 16 mars 2005.

Rapport à l’Assemblée nationale n°2159 et rapport au Sénat n°250

- ↑ Compte rendu intégral des débats au Sénat ; séance du 13 avril 2005 [lire en ligne]

- ↑ [pdf] « Jonction des deux puits pour la Sainte-Barbe », dans La vie du Labo, no 30, hiver 2005, p. 8 (ISSN 1298-3764) [texte intégral]

- ↑ Une version provisoire est remis le 30 juin 2005

- ↑ Dossier 2005 de l’Andra [télécharger les documents en ligne]

- ↑ Detlef Appel, Ph.D., Prof. Jaak Daemen, Ph.D., Prof. George Danko, Ph.D., Yuri Dublyansky, Ph.D.,Prof. Rod Ewing, Ph.D., Prof. Gerhard Jentzsch, Ph.D., Horst Letz, Ph.D., Arjun Makhijani, Ph.D. (trad. Annie Makhijani), Examen critique du programme de recherche de l’ANDRA pour déterminer l’aptitude du site de Bure au confinement géologique des déchets à haute activité et à vie longue - Rapport final préparé par l’Institut pour la recherche sur l’énergie et l’environnement (IEER) pour Le Comité local d’information et de suivi, L’Institut pour la recherche sur l’énergie et l’environnement, Takoma Park, Maryland, USA, 27 décembre 2004, 309 p.

- Commentaires de l’Andra sur le rapport de l’IEER concernant son programme expérimental, Andra. Consulté le 24 août 2007

- Commentaires de l’OPECST sur le choix de l’IEER pour effectuer cette étude : « L’IEER […] a une spécialisation sur la prolifération et le plutonium qui ne recoupe que d’assez loin les questions de sûreté d’un laboratoire souterrain. On peut donc s’étonner de son choix, alors que les spécialistes en géologie et en sûreté ne manquent pas en Europe et aux États-Unis. Par ailleurs, contrairement à d’autres évaluations externes des travaux de l’ANDRA, le rapport de l’IEER n’a pas été soumis au standard international de revue par des pairs (« Peer Review ») »

Christian Bataille,Claude Birraux, Rapport sur l’état d’avancement et les perspectives des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, 16 mars 2005, p. 86-87.Rapport à l’Assemblée nationale n°2159 et rapport au Sénat n°250(pages 86-87)

- ↑ [pdf] Bernard Tissot, Pierre Berest, Robert Dautray, Jean-Claude Duplessy, Robert Guillaumont, Juan-Manuel Kindelan, Jacques Lafuma, Jean Lefèvre, Ghislain de Marsily, Olivier Pironneau, Jean-Paul Schapira, Claes Thegerström, Rapport global d’évaluation des recherches conduites dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 - Commission nationale d’évaluation des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, Paris, 13 janvier 2006

- ↑ [pdf] ASN - DGSNR, Avis de l’autorité de sûreté nucléaire sur les recherches relatives à la gestion des déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) menées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, et liens avec le PNGDR-MV, Paris, 1er février 2006

- ↑ [pdf] IRSN, Avis de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur le Dossier 2005 Argile, vol. 106, coll. « rapport DSU », Paris, 12 décembre 2005, 248 p.

- ↑ [pdf] Sûreté du stockage géologique de déchets radioactifs HAVL en France - Examen international par des pairs du « Dossier 2005 Argile » concernant le stockage dans la formation du Callovo-Oxfordien, vol. 6179, Les éditions de l’OCDE, coll. « Gestion des déchets radioactifs », Paris, 2006, 81 p. (ISBN 92-64-02300-3)

- ↑ Dates des réunions publiques du débat public - Gestion des déchets radioactifs, Commission particulière du débat public. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Vincent Defait, « La Haute-Marne veut un référendum local », dans l’Humanité, 29 octobre 2005 [texte intégral]

- ↑ [pdf] Projet de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs, 12 p.

- ↑ Communiqué du Conseil des ministres du 22.03.2006 [lire en ligne]

- ↑ L’adoption de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, DGEMP-DIREM. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Loi n°2006-739

- ↑ Edith Meyer, « Bure : un festival de qualité », dans L’Affranchi de Chaumont, 4/08/2006 [texte intégral]

- ↑ Décret du 23 décembre 2006

- ↑ Le Grand Prix National de l’Ingénierie, édition 2008, MEEDDAT. Consulté le 20 août 2008

- ↑ [pdf] HAVL-bd_260407.pdf Plan de développement Projet HAVL - Résumé, Andra, coll. « Sciences et techniques », Chatenay-Malabry, avril 2007, 20 p. (ISSN 1629-7237), p. 14

- ↑ a , b et c « Projets de territoire autour du labo », dans L’Est Républicain, 27 juin 2006

- ↑ a et b [pdf] CLIS 23 avril 2007, Andra. Consulté le 20 août 2008

- ↑ Les galeries en blanc sont construites en 2007, les autres galeries sont en cours de creusement

- ↑

- Description technique du soutènement : [pdf] Dossier pilote des tunnels - Génie civil, Conception et dimmensionnement, CETU, Bron, juillet 1998, 45 p. (ISBN 2-11-084743-3), chap. 2 (« Conception du soutènement »), p. 8

- Illustration simplifiée sous forme de bande dessinée : [pdf] Le dossier pilote Génie civil en images, Conception et dimensionnement, CETU, 15 p., p. 8

- ↑ Archives du Laboratoire, Andra. Consulté le 24 août 2007

- ↑ [pdf] Frédéric Tona, Liliane Laville, Pierre Laville, Jean Féraud, « Les moyens appliqués pour une approche 3D intégrée : cartographie géologique et structurale du secteur de Bure », dans Géochronique, no 96, 2005, p. 27-29 [texte intégral]

- ↑ Un nouveau forage de reconnaissance pour 2008, Andra. Consulté le 24 août 2007

- ↑ a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m et n [pdf] Dossier 2005 Argile, Tome Architecture et gestion du stockage géologique, Andra, coll. « Les Rapports », Châtenay-Malabry, décembre 2005, 503 p. (ISBN 2-96 1 62-00-3), chap. 2 (« Description générale »), p. 42-52

- ↑ Visite de presse Bure du 30 janvier 2006 - Dossier de presse de l’Andra (page 4) [pdf] [lire en ligne]

- ↑ a , b , c , d et e [pdf] « Où en sont les expérimentations ? », dans La vie du Labo, no 31, printemps 2006, p. 5-7 (ISSN 1298-3764) [texte intégral]

- ↑ Un colis de déchets de haute activité contient environ 400 kg de déchet [pdf] Dossier 2005 Argile, Tome Évaluation de sûreté du stockage géologique, Andra, coll. « Les Rapports », Châtenay-Malabry, décembre 2005, 737 p., chap. 2 (« Description générale »), p. 73

- ↑ [pdf] Rapport n° 8 d’évaluation des recherches conduites dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 - Commission nationale d’évaluation des recherches sur la gestion des déchets radioactifs, Paris, 2002, p. 67-68

- ↑ [pdf] Dossier 2005 Argile, Tome Évolution phénoménologique du stockage géologique, Andra, coll. « Les Rapports », Châtenay-Malabry, décembre 2005, 520 p., chap. 2 (« Le site de Meuse / Haute-Marne, les déchets HAVL et les concepts de stockage »), p. 67-68

- ↑ [pdf] « Bilan des expérimentations au Mont Terri : Des résultats encourageants », dans La vie du Labo, no 28, été 2005, p. 8-9 (ISSN 1298-3764) [texte intégral]

- ↑ « Le programme des démonstrateurs technologiques de l’Andra », dans la lettre de l’Andra, no 11, janvier 2007 (ISSN 1634-6092)

- ↑ La construction d’un futur Centre technologique est engagée par l’Andra à Saudron (Haute-Marne), enmeuse.fr - web magazine "La vie en Meuse". Consulté le 20 août 2008

- ↑ Le laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne - Les chiffres, Andra. Consulté le 24 août 2007

- ↑ a , b et c Gestion du projet, Comité local d’information et de suivi. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne - Un outil de recherche scientifique pour étudier le stockage géologique profond de déchets radioactifs, Andra, coll. « Les Essentielles », 2006 (ISSN 1639-8017)

- ↑ a et b Visite de presse Bure du 30 janvier 2006 - Dossier de presse de l’Andra (page 10) [pdf] [lire en ligne]

- ↑ Gilles Carrez, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du plan sur le projet de loi de finances pour 2007, 12 octobre 2006, « Annexe 11 : développement et régulation économique ».

- ↑ a et b Claude Birraux, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs, 29 mars 2006, « article 9 ».

après déclaration d’urgence

- ↑ Décret no 92-1366 du 29 décembre 1992 relatif aux groupements d’intérêt public institués par l’article 12 de la loi n°91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

- ↑ Arrêté du 25 mai 2000 portant approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public

- ↑ Arrêté du 9 mai 2007 portant approbation du renouvellement de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Objectif Meuse »

- ↑ Arrêté du 16 août 2000 portant approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public

- ↑ Arrêté du 9 mai 2007 portant approbation du renouvellement de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Haute-Marne »

- ↑ Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 9 mai 2007 portant approbation du renouvellement de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Haute-Marne »

- ↑ Article 3 de la Convention constitutive du GIP Objectif Meuse [lire en ligne]

- ↑ Charte pluriannuelle de développement du GIP Objectif Meuse [lire en ligne]

- ↑ Décret n°2006-1606

- ↑ article 43 de la loi n°99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 21 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs et article 34 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

- ↑ « Accompagnement économique autour du laboratoire de Bure : Le CEA, AREVA et EDF mettent le paquet », dans La Croix Hebdo de Haute-Marne, 23 mars 2007

- ↑ « Les biocarburants mettent le turbo », dans Le Journal de la Haute-Marne, 10/08/2007

- ↑ Les installations nucléaires sont accompagnées d’une commission locale d’information (CLI)

- ↑ Les travaux du CLIS en 1999 et 2000 - Activités et historique, Comité local d’information et de suivi. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Les décrets. Consulté le 20 août 2008

- ↑ [pdf] arrêté du préfet de la Meuse N° 2008-1277. Consulté le 20 août 2008

- ↑ [pdf] Comité local d'information et de suivi du laboratoire de recherche souterrain de Bure - Status. Consulté le 20 août 2008

- ↑ [pdf] « En bref », dans La vie du Labo, no 32, été 2006, p. 3 (ISSN 1298-3764) [texte intégral]

- ↑ Le 7000e visiteur de l’année 2006 reçu mardi 19 décembre au Laboratoire de Bure - Agenda du Laboratoire Décembre 2006, Andra. Consulté le 24 août 2007

- ↑ Les journaux de l’Andra - Journal du Laboratoire de recherche souterrain (ISSN 1298-3764) [télécharger les différents numéros du journal en ligne]

- ↑ Date approximative

- ↑ "Labo" : la communication de l’Andra… et consorts - L’école, objet de toutes les attentions, AEMHM. Consulté le 24 août 2007

- ↑ [pdf] Observatoire de l’Environnement autour du futur site de stockage Andra Meuse/Haute Marne, Andra. Consulté le 20 août 2008

- ↑ « Le programme des démonstrateurs technologiques de l’Andra », dans la lettre de l’Andra, no 11, janvier 2007 (ISSN 1634-6092)

Voir aussi

Bibliographie

- Le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne - Un outil de recherche scientifique pour étudier le stockage géologique profond de déchets radioactifs ; Collection Les Essentielles ; Andra ; 2006 (ISSN 1639-8017)

- Dossier 2005 de l’Andra [télécharger les documents en ligne]

- Tome architecture et gestion du stockage géologique

- Tome évolution phénoménologique du stockage géologique

- Tome évaluation de sûreté du stockage géologique

- La gestion des déchets radioactifs : le rôle des laboratoires souterrains ; rapport du Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC) de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire ; 2001 (ISBN 92-64-28472-9)

- Plan de développement Projet HAVL - Résumé ; Andra – 306 – avril 2007 – (ISSN 1629-7237) [pdf] [lire en ligne]

Liens et documents externes

Ce fichier audio a été créé par synthèse vocale à partir de la version du 18 février 2008 et ne reflète pas les changements ayant eu lieu depuis. La synthèse vocale est en expérimentation et présente de nombreux défauts, nous vous prions de nous en excuser.

(Aide pour les sons)D’autres articles en synthèse vocale- (fr) Le Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne sur le site internet de l’Andra

- (fr) Comité Local d’Information et de Suivi du Laboratoire de Bure

- Plans et vues satellite :

- Vue aérienne sur Géoportail

- Portail de l’énergie

- Portail de la Lorraine

- Portail des sciences de la Terre et de l’Univers

Catégories : Article en synthèse vocale | Article de qualité | Laboratoire de recherche souterrain | Meuse | Haute-Marne

Laboratoire de l'Andra

Wikimedia Foundation. 2010.