- Genre dans le Proche-Orient ancien

-

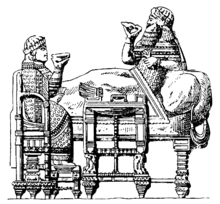

Le roi assyrien Assurbanipal en train de boire avec son épouse, d'après un bas-relief de son palais à Ninive, VIIe siècle.

Le roi assyrien Assurbanipal en train de boire avec son épouse, d'après un bas-relief de son palais à Ninive, VIIe siècle.

Les études sur le genre (Gender Studies) se sont intéressées aux études assyriologiques plus tardivement que d'autres, et y ont encore une place assez réduite, même si elles prennent de plus en plus d’importance, avant tout en Amérique du Nord. La position respective des deux sexes dans les sociétés du Proche-Orient ancien, et avant tout de la Mésopotamie, a pourtant fait l'objet d'études depuis longtemps, avant tout à partir de recueils de lois dont le plus célèbre est le Code d'Hammurabi, et d’autres textes de nature juridique. Puis par la suite on s’est orienté vers des recherches plus sociologiques et culturelles.

La place de la femme a toujours été aux périodes historiques celle d'une « éternelle mineure » : c'est l'homme qui dispose de l'autorité. Les sphères masculine et féminine sont bien définies, que ce soit au niveau des rapports sociaux, ou bien des activités économiques, et cela se retrouve dans les diverses institutions de ces sociétés. Sur un espace aussi vaste et sur une période aussi longue, on trouve cependant des variations.

Dans ce contexte, ce sont avant tout les hommes qui ont eu droit à la parole. Peu de femmes ont occupé des fonctions qui leur ont permis de transmettre un message à la postérité (scribes, personnages de rang politique ou religieux important, entrepreneurs), et sont donc confinées à une place secondaire. L'éclosion récente des Gender Studies a néanmoins tenté de remédier à cela, même si la tâche se révèle parfois ardue en raison du nombre réduit de sources.

Évolution chronologique

Il est généralement admis que la situation des femmes se dégrade au cours du temps dans le Proche-Orient ancien. En Mésopotamie, les Sumériens ne paraissent pas trop favoriser les hommes par rapport aux femmes. Cela se voit aussi dans leur mythologie, qui fait plus de place aux déesses que celle des périodes plus tardives. Par la suite, une société patriarcale se met véritablement en place, comme on le voit dans les codes de lois du IIe millénaire, le Code d'Hammurabi et surtout les Lois assyriennes. On met de plus en plus en avant les qualités viriles de l'homme, la maternité, et on cherche à les protéger. Dans les sociétés du Ier millénaire, telle celle des Hébreux décrite dans l'Ancien Testament, la place de la femme est encore plus réduite, jusqu'à sa propre sexualité qui n'est plus conçue qu'au profit de l'homme (pour les besoins de la reproduction).

Quelle explication donner à ce phénomène ? On a parfois voulu y voir une influence des peuples sémites, chez qui la place de la femme serait peu enviable. Il faut pourtant se méfier de ce type de raisonnement, influencé par la place de la femme dans les sociétés des peuples sémites du Proche-Orient actuel. On a aussi pu avancer l'existence d'un phénomène de militarisation de la société mésopotamienne à partir du début du IIe millénaire, qui aurait marginalisé les femmes[1]. Le rapport entre les sexes varie d'ailleurs d'une région, d'un peuple à un autre.

En poussant plus loin le fait que la place de la femme se réduit au profit de celle de l'homme au cours du temps, on a pu chercher à repérer jusque dans les sociétés néolithiques (avec notamment la figure de la déesse-mère attestée entre autres à Çatal Höyük) la trace d'un ancien matriarcat, qui aurait finalement disparu au profit du patriarcat de l'époque historique[2]. Les preuves d’un hypothétique matriarcat originel sont en fait très ténues.

La question de l’évolution de la différenciation sexuelle des activités est assez peu travaillée, et souvent difficile à étudier dans la mesure où la documentation archéologique disponible pour cela est rarement explicite. Il paraît évident que le processus de néolithisation a dû entraîner des évolutions dans la répartition des tâches en fonction des sexes, mais cela reste difficile à appréhender par l’archéologie. Même aux périodes précédant la pratique de l’agriculture, il n’est pas acquis que les hommes aient été les seuls à chasser et les femmes (et vieillards) les seules à pratiquer la cueillette comme on le pense souvent, par exemple. Quoi qu’il en soit, la résidence en tant qu’espace privé s’élabore progressivement au cours des millénaires, et aux périodes historiques elle est clairement l’espace de vie féminin par excellence. Il est impossible de voir qui travaillait sur les espaces de travail en plein air des premiers villages. Est-ce qu’il faut considérer que les espaces et activités étaient déjà répartis de façon très distincte entre hommes et femmes dès la fin du paléolithique, et que la néolithisation n’a fait qu’en changer les modalités, ou bien la néolithisation a-t-elle entraîné une différenciation croissante des tâches en fonction du sexe ? Cette dernière hypothèse a notamment été avancée dans une étude récente, portant sur les changements dans les activités depuis la période natoufienne (c. 12500-10000 av. J.-C.) jusqu’au VIe millénaire, en étudiant divers squelettes[3].

Apparence physique

La différenciation sexuelle se retrouvait sur l’apparence physique. Le corps est en fait le point de référence pour définir un être, et c'est à partir de son analyse qu'on différenciait les genres[4]. Dans l'écriture mésopotamienne archaïque, de laquelle découle le cunéiforme qui est l'écriture la plus usitée dans le Proche-Orient ancien, le déterminatif de l'homme (NITA) est à l'origine un phallus, et celui de la femme (MUNUS) une vulve. C'est ensuite de la sorte qu'on a défini d'autres genres, à partir de l'étude de personnes dont la sexualité était mal définie : eunuques, prêtre-lamentateurs (kalû), hermaphrodites.

L'apparence physique était marquée par le genre de différentes manières. Pour les hommes, la barbe semble être un symbole de virilité, et les bas-reliefs néo-assyriens distinguent les hommes mûrs barbus des esclaves, jeunes hommes ou eunuques qui sont imberbes. Il apparaît dans divers textes législatifs à partir du IIe millénaire que les femmes mariées doivent porter le voile (voir plus bas). Le fuseau semble symboliser la féminité, l’activité textile étant avant tout féminine, et dans le monde mésopotamien on lui associe une sorte d’épingle, tandis que dans le monde syro-hittite et araméen c’est le miroir. Un texte sumérien dit que les femmes portent leurs habits « sur la gauche », en référence au fait que le côté gauche est associé à la femme, et le droit à l’homme, comme dans d’autres civilisations. La fibule est un bijou spécifiquement féminin assez répandu au Ier millénaire.

L'autorité patriarcale

La base de la société mésopotamienne est la « maison » (sumérien É, akkadien bītu(m)), que l'on peut dans ce cas comprendre comme la « maisonnée ». A sa tête se trouve le père de famille. Il dirige tous ceux qui résident sous son toit. Ses fils occupent à ses côtés une position importante, puisqu'ils le secondent, notamment dans le travail. Les hommes de la famille sont donc considérés comme les détenteurs de l'autorité. On se succède de père en fils, que ce soit un système où l'aîné prime, ou bien ou les frères sont sur un pied d'égalité. Les biens immobiliers se transmettent par héritage uniquement aux fils. Les filles n’ont que des biens mobiliers, par le biais de leur dot qui est leur part d’héritage[5]. C'est aussi le maître de maison qui s'occupe du culte des ancêtres. S’il n’y a pas de fils pour hériter de cette tâche, le père choisit généralement d’adopter un de ses gendres : c’est une tâche masculine.

Les femmes sont quant à elles considérées comme représentant la pureté, trait qui s'accentue avec le temps, avant tout dans les sociétés sémites. Elles restent généralement dans la maison familiale, qu'elle soient épouse (chez son mari), ou fille (chez son père). Elles doivent éviter les contacts illicites, et à partir du IIe millénaire il est courant qu'une femme mariée soit voilée (c’est impératif dans les Lois assyriennes). L'épouse principale a aussi la fonction de maîtresse de maison, c'est elle qui gère les activités domestiques au quotidien, et l'éducation des enfants en bas âge et de ses filles.

Les positions autoritaires de la famille sont rarement dévolues aux femmes, mais il arrive que leur position se renforce, quand leur mari décède. Les veuves ont un statut que la loi garantit, elles peuvent subvenir à leurs besoins par un douaire (donation faite par leur mari), une par d’héritage, ou en étant entretenues par leurs enfants. Un cas particulier est attesté dans les tablettes d’Emar (XIIIe siècle), où des maris prévoient dans leur testament que leur épouse devienne « père et mère » de leurs enfants à leur mort, et revête donc l’autorité patriarcale[6]. À Nuzi (XIVe siècle), il existe également la possibilité pour un père de « faire de ses filles des fils », et disposent alors des droits traditionnels des fils, et de la charge de s’occuper du culte domestique. Encore plus original, un texte de Suse à la période paléo-élamite (XVIIIe siècle) montre une femme adoptant sa tante paternelle comme « frère », pour lui transmettre le patrimoine familial[7]. Cela n’arrive cependant que quand il n’y a pas d’hommes pour hériter des biens de la famille.

Il ne faut évidemment pas pousser trop loin le regard que portaient la culture ou la législation sur les femmes. Dans la pratique, certaines ont pu renforcer leur position au sein de leur famille, user de leur charme ou de leur personnalité à leur avantage. Certains textes montrent d’ailleurs des femmes à l’esprit assez indépendant, parfois même dominant leur mari. Mais cela est clairement contre l’ordre établi, minoritaire, et ne compense pas le fait que dans la plupart des cas c’est l’homme qui dispose de l’ascendant.

Le mariage et la formation de la famille

Le mariage permet la perpétuation des familles, et constitue un aspect important des rapports hommes-femmes. Il est fondé sur un contrat, et fonctionne comme une transaction. Il n’y a pas de mot désignant le mariage. On considère que le mari « prend » (akkadien ahāzu(m)) une épouse, donc du point de vue de l’autorité patriarcale. Le père donne sa fille à un homme d'une autre famille, en l'accompagnant d'une dot (nidittu(m), šeriktu(m) en Babylonie), sa part de l'héritage familial, constituée de biens mobiliers, pour les plus riches des esclaves ; l’héritage des biens immobiliers est réservé aux hommes. En échange, il reçoit une contre-dot qui constitue ce que l'on appelle le « prix de la mariée » (terhatu(m)), moins élevé que la dot, parfois accompagné d’un présent de l’époux à l’épouse (biblu(m)). Chez les Hittites, ce « prix de la mariée », appelé kusata, est particulièrement important, et indispensable pour que l’union soit effective. La femme va généralement résider dans sa nouvelle famille, et passe de l'autorité de son père ou de son (ses) frère(s) à celle de son époux. En Assyrie et au Hatti, on pratiquait le lévirat : si son mari mourait prématurément, l'épouse était mariée à un des frères cadets de celui-ci. Peu de cas de « mariages en gendre » (aussi appelés matrilocaux, l'époux allant vivre chez sa belle-famille) sont attestés : ce cas est envisagé dans les lois hittites (on parle de antiyant-, « (celui) qui entre dans (la famille) »).

Le mariage est généralement monogamique. L’homme peut prendre une seconde épouse (et pas plus) dans certains cas précis, souvent définis dans les Codes de lois. Si le couple n’a pas d’enfant, on considère que c’est la femme qui est stérile, et donc l’homme peut prendre une seconde épouse dans un but de procréation, la première gardant la primauté. D’après le Code de Hammurabi, cette dernière reste l’ « épouse » (aššatum), la nouvelle épouse étant considérée comme sa « servante » (amtum). Les enfants de la seconde épouse sont aussi considérés comme ceux de la première. Le cas des marchands assyriens attestés dans les archives de Kanesh (XVIIIe siècle) montre un autre cas permettant du prendre une seconde épouse : les marchands vivant une partie de l’année à Assur, où il a déjà une épouse, et l’autre partie de l’année en Anatolie pour affaires, peut prendre une seconde épouse dans un comptoir, donc une anatolienne, mais là aussi on hiérarchise bien les deux épouses, et les enfants nés de la seconde épouse ne pourront pas hériter de leur père.

Le divorce est possible dans certains cas, comme on le voit dans le Code de Hammurabi ainsi que quelques contrats de mariage. L’homme peut répudier son épouse si elle est stérile, et si elle se conduit mal ; dans le premier cas il doit l’indemniser, dans le second non. Si le mari se conduit mal, la femme a la possibilité de le quitter, et de retourner dans sa famille. Chez les Hittites, il semble que l’homme comme la femme aient autant la droit de demander le divorce l’un que l’autre, même si cela n’est jamais clairement explicité. Chez ce même peuple, en cas de divorce de deux personnes de même rang, l’épouse reprend sa dot, et conserve la garde de tous les enfants, sauf un que son mari peut élever.

En cas d'adultère, c'est la femme qui est considérée comme fautive. Dans le Code de Hammurabi, son mari a le droit de la faire tuer ou de l'épargner ; l’amant subira le même sort, mais dans ce cas c’est l’autorité publique (le roi) qui se charge d’exécuter ou de libérer, parce que le mari n’a pas d’autorité sur l’homme fautif. Les lois hittites suivent le même principe, mais en plus le mari peut se venger lui-même sur les fautifs, sans être inquiété par la justice. L'adultère est considéré comme une cause d'impureté, et il s'accompagne souvent d'une accusation de sorcellerie contre la fautive.

Les hommes se mariant généralement avec des femmes plus jeunes qu'eux, il arrive souvent qu'ils meurent avant elles, et qu'elles se retrouvent veuves. Si elles sont trop vieilles pour se remarier, elles ont droit à bénéficier d'une partie des possessions de leur défunt mari à titre d'usufruit, qui revient à ses héritiers lors qu'elle meurt à son tour. On ne leur reconnaît donc pas la possession de ces biens. Elles peuvent aussi se faire entretenir par leurs enfants, ou rentrer chez leurs parents si elles sont encore jeunes. Cela limite les possibilités d’émancipation.

On le voit bien par la législation qui l’entoure que le mariage est considéré comme devant avant tout servir à la reproduction : la femme doit être fertile, et tout est fait pour permettre au mari d’avoir des enfants. L’homme ne semble pas considéré comme responsable de l’infertilité du couple. Notons par ailleurs que la liste mésopotamienne de prévisions divinatoires physiognomoniques intitulée Alamdimmû montre que dans certains cas on pensait pouvoir prédire le sexe de l’enfant à naître si le sexe de l’homme avait une forme particulière (ce qui expliquerait difficilement comme un même couple peut donner naissance à des enfants de sexe différent) [8], donc il semble que seul l’homme devait être considéré comme responsable du sexe de ses enfants. Une femme qui donne des enfants à son mari est bien considérée et difficile à mettre en cause, les Lois d’Eshnunna rendent leur répudiation très complexe.

Le mariage est la solution normale pour les anciens peuples du Proche-Orient ancien, et la situation de célibataire est très peu évoquée, elle n’est évidente que dans le cas de certaines catégories de prêtresses (voir plus bas). On considère que les jeunes hommes morts sans avoir pu avoir de femme et d’enfants sont susceptibles de devenir des démons, les lilū, et de telles malédictions frappent également les femmes mortes en couches et n’ayant jamais enfanté.

Sexualité

Sceau-cylindre représentant une scène érotique, avec son impression. Suse, période achéménide (VIe-Ve siècles).

Sceau-cylindre représentant une scène érotique, avec son impression. Suse, période achéménide (VIe-Ve siècles).

Au regard de la loi, la sexualité des hommes adultes souffre de peu de contraintes. La situation du mari est diamétralement opposée à celle de son épouse. Il peut fréquenter d’autres femmes sans problème légal tant qu’elles sont mariées et consentantes, et avoir des relations sexuelles avec ses esclaves, des prostituées, prendre une seconde épouse. La femme appartient à son mari, et ne peut fréquenter d’autres hommes, sous peine de mort comme on l’a vu. Le Code de Hammurabi montre d’ailleurs que la réputation d’une femme peut assez facilement être mise en doute, puisqu’il suffit qu’elle ait l’habitude de sortir de sa maison pour qu’un soupçon d’adultère pèse sur elle. Mais on trouve des textes montrant des femmes faisant peu de cas de cela. L’ « arme » sexuelle peut également être un atout pour certaines femmes face à la domination masculine.

Les interdits pour les hommes concernent les épouses qui appartiennent à un autre homme. Et aussi évidemment les femmes non consentantes, le viol étant toujours puni de mort si c’est une femme libre qui est la victime (pour une esclave, une compensation financière suffit). Mais dans ce dernier cas, la législation montre qu’on se méfiait de l’attitude de la femme, pour savoir si oui ou non elle était consentante au moment des faits, et éviter les fausses accusations. Pour cela, la loi distingue la relation selon si elle s’est passé à son domicile à elle, ce qui voudrait dire que la femme a laissé entrer l’homme, donc qu’elle était consentante, ou hors de son domicile, auquel cas il s’agit bien d’un viol (mais cette distinction pourrait n’être que rhétorique). C’est cette méfiance qui fait que la femme mise en cause doit souvent se soumettre à l’ordalie pour se disculper.

Les tabous sexuels concernent l’inceste entre personnes de même sang. La loi ne va pas plus loin que le deuxième ou le troisième degrés. Il est interdit d’avoir une liaison avec le conjoint d’un membre de sa famille tant que celui-ci est vivant, mais s’il meurt il n’y a aucun problème, et c’est même encouragé dans les groupes où on pratique le lévirat. L’inceste semble toutefois accepté chez certains peuples : dans le traité qu’il conclut avec le roi Haqquna de Hayasa et le roi hittite Suppiluliuma Ier, ce dernier stipule au premier, qui est son vassal, qu’il ne devra plus avoir de relation sexuelle avec un membre de sa propre famille, car cela est jugé immoral[9]. A contrario, cela révèle l’horreur que ce type de comportement provoque chez les Hittites. Il est en revanche possible que l’inceste ait été pratiqué dans la famille royale élamite sous la dynastie Shutrukide (XIIIe-XIIe siècles)[10].

L’homosexualité n’est pas frappée d’interdit dans le Proche-Orient ancien[11], avant le livre biblique du Lévitique qui considère cela comme une abomination. L’homosexualité masculine est bien plus attestée que la féminine. La seule limite est le fait que, comme dans d’autres cultures, la position de l’amant passif est dévalorisée par rapport à l’actif, car il perd sa virilité : il est vu comme « efféminé » (sinnišānu), ou « tenant la quenouille » (naš pilaqqi). Pour les relations hétérosexuelles, la sodomie n’est pas condamnée en Mésopotamie, à la différence de l’Ancien Testament.

La sexualité hors mariage peut se pratiquer dans le cadre de la prostitution[12]. Les prostituées féminines sont dénommées diversement en Mésopotamie : šamhatu (« fille de joie »), kezertu (« (celle) dont les cheveux ondulent »), harimtu (« fille (à part) »). On trouve également des prostitués masculins dans cette même région (assinnu, sinnišānu, kulu’u). Ils sont considérés généralement comme des marginaux, travaillent dans la rue ou les cabarets des zones périphériques des villes. Mais la condamnation ne va pas jusqu’à l’interdiction. Il existait également peut-être des prostitué(e)s sacré(e)s en Mésopotamie et au Levant, mais ce point mal documenté reste sujet à débat.

On a retrouvé des tablettes mésopotamiennes portant des prières et rituels destinés à assurer l’épanouissement sexuel. Cela concerne une femme voulant satisfaire un homme (il n’est ici pas question de « mari » ni d’ « épouse »), un homme voulant satisfaire une femme, et un homme voulant satisfaire un autre homme. Des listes divinatoires relatives aux aléas de la vie quotidienne envisagent des cas de relations sexuelles diverses, originales (hors du domicile et dans des positions hétéroclites), alors que celles sur l’oniromancie évoquent des rêves sexuels. Bien que ces textes adoptent le plus souvent le point de vue de l’homme, le plaisir recherché est celui des deux sexes[13]. On dispose également d'un texte décrivant un rituel hittite contre l’impuissance, qu’on tente de vaincre par un procédé d’incubation : l’homme doit dormir sur un autel, et une déesse vient s’unir à lui dans son rêve, pour le guérir[14].

L’art mésopotamien porte de nombreuses représentations d’ébats sexuels, sur des plaquettes d’argiles. Elles sont essentiellement hétérosexuelles, mais parfois aussi elles sont homosexuelles, et montrent diverses positions. Des représentations de parties génitales (phallus, vulves) ont été mises au jour dans des dépôts votifs de temples mésopotamiens.

Les sentiments

Les sentiments amoureux sont très peu présents dans la documentation cunéiforme. On peut les supposer derrière les attitudes sur lesquelles légifèrent les Codes, ainsi dans le cas où une femme s’enfuit avec un homme alors qu’elle a été promise à un autre (si tant est que ce cas de figure ne cache pas un rapt, ce qui n’est pas clair).

L’amour entre conjoints, ou du moins une certaine affection, peuvent transparaître dans certaines correspondances entre les deux, mais cela reste très contenu. Il est clair que le mariage ne se base pas sur la nécessité de sentiment. Tout au plus les mariages royaux montrent qu’on préfère trouver une épouse qui soit « belle ». Notre documentation sur la vie quotidienne ne permet pas d’aller plus loin.

On dispose néanmoins de textes littéraires montrant l’amour d’une femme pour un homme : un hymne royal à Shu-Sîn, roi d’Ur au Mariage sacré (voir plus bas), encore qu’on mette plus en avant la dimension érotique de la relation que le côté affectif, et surtout un texte de la période paléo-babylonienne (XVIIIe siècle), qui est une déclaration enflammée d’une femme craignant que son homme n’ait des vues sur une autre. Cas unique qui nous soit parvenu, ce dernier texte ne semble cependant pas avoir été le seul de son genre[15]. On peut ajouter à ce maigre dossier les prières et rituels mentionnés plus haut n’étaient pas destinés qu’à l’amélioration des performances sexuelles, mais aussi à s'assurer de l’amour de l’être désiré.

Quant au versant négatif des sentiments amoureux, ils se voient dans un récit mésopotamien original présentant la dispute entre un mari et son épouse. Les violences conjugales sont peu attestés, relevant sans doute du domaine de l’ « infra-judiciaire » (dans la sphère familiale ou communautaire), échappant de fait à notre documentation. Si l’on suit le Code de Hammurabi, les femmes devaient prendre garde à ne pas trop s’emporter, dans la mesure où le fait de vouloir renier leur mari pouvait en théorie leur coûter la vie, par noyade.

Différenciation sexuelle des activités

Stèle représentant une femme en train de filer, activité privilégiée des femmes du Proche-Orient ancien. Suse, VIIIe siècle

Stèle représentant une femme en train de filer, activité privilégiée des femmes du Proche-Orient ancien. Suse, VIIIe siècle

Les hommes accomplissaient avant tout à des activités extérieures à la maison (artisanat, guerre, commerce, etc.). Ce sont eux qui vont à la guerre. Les femmes se consacrent en priorité aux travaux domestiques, mais elles sont également impliquées dans l’économie de la maisonnée. Le monde agricole étant mal connu, on a du mal à identifier une division sexuelle des tâches en son sein, bien qu'il soit fort probable que tout le monde y ait participé. La documentation de la pratique nous montre néanmoins surtout un personnel agricole masculin, dans le cadre des grands organismes. Mais la minoterie, et sans doute d’autres activités de transformation de produits agricoles, sont l’affaire des femmes. L'activité textile était féminine, que ce soit dans le cadre de la maisonnée ou dans des fabriques de grande taille comme celles de la période d’Ur III, qui ont un aspect presque carcéral, les travailleuses y ayant très peu d’autonomie, peuvent être soumises à des corvées, et reçoivent des rations équivalent à la moitié de celles attribuées aux hommes. On y voit par ailleurs que les femmes semblent ne pas travailler pendant leurs menstruations[16].

L'inégalité salariale entre les deux sexes était forte en Mésopotamie à la fin du IIIe millénaire (période d'Ur III), puisque les hommes recevaient le double de ration de blé par rapport à ce qui était alloué aux femmes, pour un travail équivalent. Un cas de figure similaire se retrouve dans les Lois hittites au millénaire suivant : par exemple, dans l'article 158 on apprend qu'un homme salarié agricole embauché pour les moissons touche 30 mesures de grain, alors qu'un femme n'en touche que 12. Mais le rapport le plus courant dans ces lois est encore de 2/1.

On trouve des prêtres des deux sexes, bien que le masculin prime encore en nombre (voir plus bas). Les scribes sont généralement des hommes, mais quelques rares femmes ont pu exercer cette fonction, surtout des prêtresses. L’exception la plus célèbre est celui d’Enheduanna, fille de Sargon d'Akkad, a qui on attribue la rédaction d’hymnes religieux (ce qui en ferait le plus ancien auteur mésopotamien connu).

La documentation économique est donc dans sa quasi-totalité produite par des hommes, qui monopolisent là aussi toutes les positions importantes. Mais les femmes des familles royales pouvaient avoir des responsabilités économiques importantes et gérer assez librement de grands domaines. On a aussi mis en avant l’importance que pouvaient avoir certaines femmes dans l’économie de Lagash à l’époque sumérienne, notamment dans la gestion du « Domaine de la Dame » (É.MÍ), dont s’occupent la reine (ou l’épouse du gouverneur local quand la région est incoporée dans un grand Empire) et ses suivantes[17]. Les femmes de la dynastie d'Akkad pouvaient aussi mener leurs affaires assez librement, de même que les épouses principales et secondaires des rois néo-assyriens[18].

Mais il arrive que aussi qu’il y ait des femmes du peuple secondent activement leurs maris dans leur métier, et nous apparaissent ainsi plus directement dans la documentation (encore que la pratique de l’écriture implique que l’on soit dans un milieu social assez élevé). C’est le cas des épouses des marchands d'Assur qui font du commerce en Anatolie aux XIXe-XVIIIe siècles avant J.-C., les femmes restant à Assur et y confectionnant les étoffes que leurs maris revendent à l'étranger[19]. Des échanges épistolaires assuraient la bonne coordination des deux, et on voit que les épouses sont très impliquées dans les affaires familiales. Pendant la longue absence de leur conjoint, elles assurent également la position de chef de famille. Quant aux épouses que pouvaient prendre les marchands assyriens en Anatolie, elles semblent confinées aux tâches domestiques. Cela explique le fait que le mobilier de leurs résidences de Kanesh est entièrement d'origine locale, et ne se différencie pas de celui des autochtones, alors que s'ils avaient fait venir leurs épouses d'Assur on aurait pu trouver du matériel archéologique d'origine assyrienne dans leurs maisons.

Une autonomie plus grande est également possible pour les religieuses-nadītum attestées par les archives de Sippar (voir plus bas), qui possèdent des propriétés immobilières dont elles tirent des rentes, et effectuent des prêts, parfois à but commercial donc lucratif.

Une activité féminine spécifique semble être celle de « cabaretière » (sābītu(m) ), qui tient une taverne où elle sert de la bière, et parfois même fait des prêts pour de petites sommes. Les brasseurs sont en revanche des hommes. Il existait également des nourrices engagées pour allaiter des nouveau-nés, auxquelles le Code de Hammurabi interdit de prendre en charge plus d’un bébé à la fois.

La prostitution est une activité exercée aussi bien par des femmes que des hommes, même si les premières sont bien plus attestées que les seconds. On en trouverait surtout dans des tavernes et aussi dans les quartiers situés près des murs, généralement tenus pour les plus obscurs des villes. Il n’était pas interdit d’épouser une prostituée, mais cette union était considérée comme dégradante. Les lois s’occupent souvent de contrôler les prostituées, en Assyrie on leur interdit par de porter le voile, symbole de la femme mariée, respectable. L’existence d’une « prostitution sacrée » en Mésopotamie fait l’objet de débats.

Rois et reines

Les États du Proche-Orient ancien sont gérés par des hommes, généralement des rois. La fonction se transmet normalement dans une même famille. À la mort du roi le pouvoir peut passer à un de ses fils (pas forcément l’aîné), ou à son frère. Il n’y a pas de cas de reine ayant régné en son nom propre. Ku-baba la cabaretière aurait régné à Kish selon la Liste royale sumérienne, mais c’est un personnage légendaire. L’Ancien Testament mentionne la fameuse « Reine de Saba ». Plus historiques sont les « reines des Arabes » Zabibi et Samsi, combattues par le roi assyrien Teglath-Phalasar III en Arabie du Nord dans les années 740-730.

Plaque en bronze portant une représentation de la reine assyrienne Naqi'a/Zakutu, derrière son fils Assarhaddon.

Plaque en bronze portant une représentation de la reine assyrienne Naqi'a/Zakutu, derrière son fils Assarhaddon.

Les rois du Proche-Orient ancien sont polygames, et les plus puissant ont pu se constituer de très grands harems, où se mêlent épouses de premier rang, de second rang, concubines et servantes. Les harems se constituent de diverses manières : mariage avec des filles de la bonne société du royaume, parfois capture des épouses du harem d’un roi vaincu, mais le cas le mieux connu est celui des mariages diplomatiques, avec des filles d’autres rois. On a parfois pu reconstituer les étapes des négociations préalables, qui montrent que la promise n’a pas son mot à dire (et parfois le promis non plus, si c’est le prince, soumis à la volonté de son père, comme dans le cas de Yasmakh-Addu, fils de Samsi-Addu d’Ekallatum, au XVIIIe siècle). Les mariages royaux suivent en gros les mêmes principes que les mariages courants, mais les dots y sont nettement plus fastueuses, comme l’attestent les deux inventaires de celle de la fille du roi Tushratta du Mitanni, qui épouse le pharaon Amenhotep III, retrouvé parmi les tablettes d’el Amarna en Égypte (EA 22 et 25).

Il y a toujours une épouse principale qui exerce une fonction prééminente, et donne naissance à l'héritier légitime. La reine-mère exerce aussi une fonction importante. Elles ont aussi à assumer une charge politique, qui peut être lourde. Rares sont cependant les reines ayant joué un rôle politique majeur, et dont l’autorité apparaît clairement dans nos sources : Puduhepa chez les Hittites, Sammuramat (Sémiramis) et Zakutu en Assyrie sont des cas exceptionnels[20].

Comme pour le cas des familles du peuple, c’est quand l’époux royal s’absente du palais que son épouse a de plus grandes responsabilités. Cette situation se voit bien dans la correspondance entre le roi Zimri-Lim de Mari (XVIIIe siècle) et son épouse principale Shibtu, qui semble bénéficier de sa pleine confiance. Mais tout dépend du caractère du roi et aussi de celui de son épouse, et à la même époque une fille du roi de Mari mariée à un des vassaux de son père se plaint de ne pouvoir jouer un grand rôle dans son palais, où elle est reléguée au second plan par son époux qui lui en préfère une autre, dans le contexte très « compétitif » des harems de l’époque.

Les épouses royales ont également un rôle religieux important, complémentaire de celui de leur mari. Les reines ou princesses de Lagash et Ebla à l’époque archaïque et de Mari ou de l’Assyrie assistaient leur époux dans certaines cérémonies religieuses. Les filles et sœurs de souverains peuvent également être consacrées à des divinités, devenant donc prêtresses principales des temples des grands dieux. Le dieu-lune Nanna/Sîn reçoit ainsi comme épouses terrestre les filles de divers rois depuis Sargon d'Akkad jusqu’à Nabonide, sur près de 2 000 ans.

Les relations hommes-femmes dans la mythologie

Dans la mythologie sumérienne, les déesses sont nombreuses et occupent une place importante. Cette place décline à partir de 2000. La déesse d’origine mésopotamienne Inanna/Ishtar tend à concentrer toutes les caractéristiques des autres déesses, et garde une place de premier plan, de même que ses équivalents hors de Mésopotamie (Astarté, Shaushga). Mais son aspect guerrier lui donne un caractère masculin, et parfois on parle de sa « virilité », car ce trait ne peut être féminin. Les divinités qui dirigent les panthéons proche-orientaux sont masculines, la seule exception étant la Déesse-soleil d'Arinna chez les Hittites, qui tend néanmoins à être subordonnée à son parèdre le dieu de l'Orage.

Une littérature nombreuse tourne autour des amours de divinités : Enlil et Ninlil, les divers récits consacrés à Inanna et Dumuzi, tantôt heureux, tantôt malheureux (le plus célèbre étant la Descente d'Inanna aux Enfers), ou encore Nergal et Ereshkigal. Ces amours divines sont pour beaucoup liés au rituel du Mariage sacré (voir ci-dessous), qui a inspiré une abondante littérature à caractère amoureux voire érotique, depuis des hymnes royaux de l’époque d’Ur III jusqu’à des hymnes du Ier millénaire (surnommés Love Lyrics).

Il existe un groupe de démons liés à la sexualité, qui s'en prennent généralement à des êtres humains du sexe opposé au leur : le Lilū et son pendant féminin la Lilītu, qui sont des sortes d'incube et de succube, ainsi que Ardat-lilī. Il semble qu'on les considérait comme les spectres de jeunes gens mort avant de s'être marié ou d'avoir enfanté, et qui veulent empêcher les jeunes vivants d'obtenir ce qu'ils n'on pu avoir. Une autre démonne, Lamashtu, est quant à elle une menace pour les femmes enceintes et les nourrissons. On pouvait s'en protéger par des amulettes et incantations.

Genre et culte religieux

Comme il a été dit plus haut, on trouve des prêtres des deux sexes en Mésopotamie. Mais les hommes sont les plus nombreux, bien qu’on ne puisse évaluer les proportions respectives des deux sexes, qui ont dû évoluer dans l’espace et le temps. Le clergé masculin est chargé de la gestion des temples, et du culte ainsi que des principaux rituels, et s’occupe de toutes les charges principales (sacrifice, exorcisme, divination). Dans les rituels des temples, il y a une distinction claire des genres : les hommes ne peuvent faire ce que font les femmes et vice-versa. Il existe également une catégorie de prêtres, les kalû (chanteurs de lamentations au cours de rituels), dont l'identité sexuelle semble mal définie, qui sont considérés comme asexués, hermaphrodites, peut-être des eunuques. Chez les Hittites aussi on retrouve cette distinction : l’homme accomplissant des rituels désigné par le sumérogramme AZU (quelque chose comme « magicien »), et la femme par ŠU.GI (couramment traduit « la vieille », en hittite hašawa-).

Les grands temples de Sumer sont dirigés par un grand prêtre (en) ou une grande prêtresse (entu), considérés comme les conjoints terrestres de la divinité principale du temple. Ce sont souvent des personnes issues de la famille royale (voir plus haut) ou des notables locaux. Le temple Eanna d’Uruk, dédié à la déesse Inanna, a ainsi à sa tête un grand-prêtre, et dans celui du dieu-lune Nanna à Ur, une grande-prêtresse.

À partir de la période paléo-babylonienne (XVIIIe-XVIIe siècles), se constituent des sortes de « harems » terrestres dédiés aux divinités, dans des bâtiments spécifiques (gagum, souvent traduit par « cloître », bien que ce n’en soit pas un), où résident des prêtresses appelées nadītum, attestées à Babylone (dans le temple de Marduk), Borsippa (Nabû) et surtout Sippar (Shamash). Dans ce dernier, elles sont astreintes au célibat, mais dans le Code de Hammurabi on voit qu’elles peuvent se marier, sans toutefois enfanter, leur mari devant alors prendre une épouse secondaire pour procréer. Le « quartier » des nadītū de Sippar est néanmoins placé sous le contrôle d’un superviseur masculin. Mais les prêtresses disposent d’une relative autonomie économique. On trouve encore des nadītū dans le temple de Marduk au milieu du Ier millénaire.

Des textes rituels en sumérien étaient rédigés dans une forme dialectale appelée EME.SAL, c’est-à-dire « langage des femmes ». Sa fonction exacte n’est pas très bien comprise, elle n’apparaît en fait que dans des textes littéraires ou rituels, quand des femmes s’expriment ou par des kalû dans des textes de lamentations.

Les rapports hommes/femmes dans la religion mésopotamienne, sont donc souvent des liens entre le monde humain et divin. Cela s’exprime également dans le rituel sumérien du Mariage sacré. Bien connu pour la fin du IIIe millénaire et le début du IIe à Ur, Isin et Larsa, il reprend le mythe du mariage entre Dumuzi et Inanna, à Uruk, et le roi joue apparemment le rôle de du dieu, chargé de séduire la déesse et d’ainsi attirer les faveurs de celle-ci pour son royaume. C’est un rite de fertilité. Il ne donnait cependant pas lieu à une union charnelle du roi avec une prêtresse comme cela a parfois été avancé. Aux périodes ultérieures, le rituel devient une stricte hiérogamie (« mariage divin ») : il ne met plus en scène que les divinités elles-mêmes, matérialisées par leurs statues de culte. Et il semble perdre son caractère de rite de fertilité. Un rite babylonien d’époque tardive raconte comment Marduk essaye de séduire Ishtar de Babylone, au cours d’une procession qui traverse cette ville. L’entreprise du dieu est néanmoins entravée par sa parèdre Zarpanitu, qui le poursuit pour l’empêcher de la tromper.

Notes

- (en) A. Kurth, « Women and War », dans NIN 2, 2001, p. 27-48

- G. Lerner, The Creation of Patriarchy, Oxford, 1986

- (en) J. Peterson, Sexual Revolutions: Gender and Labour at the Dawn of Agriculture, Walnut Creek, 2002

- (en) J. M. Asher-Greve, « The Essential Body: Mesopotamian Conceptions of the Gendered Body », dans M. Wyke (dir.), Gender and the Body in the Ancient Mediterranean, Oxford, 1998, p. 8-36

- Sur les questions relatives à la propriété féminine, voir notamment (en) D. Lyons et R. Westbrook (dir.), Women and Property in Ancient Near Eastern and Mediterranean Societies, Center for Hellenic Studies, Harvard, 2005 (consulté le 02/01/2008)

- (en) R. Westbrook, « Social Justice and Creative Jurisprudence in Late Bronze Age Syria », dans Journal of Economic and Social History of the Orient 44.1, p. 36-40, Leyde, 2001

- (en) W. Hinz, « Persia c. 1800-1500 B.C. », dans The Cambridge Ancient History, t. II/1, 1973, p. 286-288

- (en) J. A. Scurlock, Compte-rendu de B. Böck, Die babylonisch-assyrische Morphoskopie, Vienne, 1999, dans JAOS 122/3, 2003, p. 395-399

- M. Mazoyer, « Sexualité et Barbarie chez les Hittites », dans Barbares et civilisés dans l'antiquité, Paris, 2005 En ligne

- F. Vallat, "Succession royale en Elam au IIe millénaire", dans H. Gasche (dir.), Cinquante-deux réflexions sur le Proche-Orient ancien : offertes en hommage à Léon De Meyer, Louvain, 1994, p. 1-14

- J. Bottero et H. Petschow, « Homosexualität », dans Reallexikon der Assyriologie 4, Berlin, 1972-75, pp. 459-468

- (en) J. Cooper, « Prostitution », dans Reallexicon der Assyriologie 11, Berlin, 2006, p. 12-21 En ligne

- J. Bottéro, « L’amour à Babylone », dans J. Bottéro, Initiation à l’Orient ancien, Paris, 1992, p. 130-154

- (en) H. A. Hoffner Jr., « Paskuwatti’s Ritual Aigainst Sexual Impotence (CTH 406) », dans Aula Orientalis 5, 1987, p. 271-287

- J. Bottéro, op. cit.

- (de) H. Waetzholdt, « Die Situation des Frauen und Kinder anhand ihrer Eikommensverhältnisse zur Zeit der III. Dynastie von Ur », dans AF 15, 1988, p. 30-44

- (en) M. Van de Mieroop, « Women in the Economy of Sumer », dans B. Lesko (dir.), Women’s Earliest Records from Ancient Egypt and Western Asia, Atlanta, 1989, p. 53-66

- Pour ce dernier cas, (en) S. Teppo, Women and their Agency in the Neo-Assyrian Empire, Helsinki, thèse de Master, 2005

- Cloth for the Caravans - www.GatewaysToBabylon.com

- (en) S. C. Melville, « Women and the Exercise of Power », dans D. C. Snell (dir.), A Companion to the Ancient Near East, Oxford, 2004, p. 219-228

Voir aussi

Liens externes

- (en)[1] et [2] : articles sur certains aspects des relations hommes-femmes dans le Proche-Orient ancien

Bibliographie

- J. Bottéro, « La femme en Mésopotamie », dans P. Grimal (dir.), Histoire mondiale de la femme, Paris, 1974 ;

- J.-M. Durand (dir.), La Femme dans le Proche-Orient antique, Compte rendu de la XXXIIIe Rencontre assyriologique internationale, ERC, Paris, 1987 ;

- (en) M. Stol,

- « Private Life in Ancient Mesopotamia », dans J. M. Sasson (dir.), The Civilizations of the Ancient Near East, vol. I, 1995, p. 485-501 ;

- « Women in Mesopotamia », dans JESHO 38/2, 1995, p. 123-144 ;

- (en) M. Van De Mieroop, Cuneiform Texts and the Writing of History, Routledge, 1999 (ISBN 0415195330) ;

- (en) Z. Bahrani, Women of Babylon: Gender and representation in Mesopotamia, Routledge, 2001 ;

- (en) R. Harris, Gender and Aging in Mesopotamia: The Gilgamesh Epic and other ancient Literature, University of Oklahoma Press, 2000 ;

- (en) T. Bryce, Life and Society in the Hittite World, Oxford, 2002 ;

- S. Lafont, Femmes, droit et justice dans l'Antiquité orientale, contribution à l'étude du droit pénal au Proche-Orient ancien, OBO 165, Fribourg-Göttingen, 1999.

Wikimedia Foundation. 2010.