- Convention de Simla

-

L' accord de Simla, ou Convention entre la Grande Bretagne, la Chine, et le Tibet, à Simla[1], est un traité concernant le statut du Tibet négocié entre les représentants de la Chine, du Tibet et du Royaume-Uni à Simla en 1913 et 1914.

Sommaire

Conférence

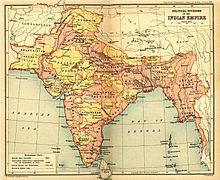

En 1913, les Britanniques convoquent une conférence à Simla, en Inde, pour discuter du statut du Tibet[2]. Y assistent les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne (Henry Mac-Mahon), de la Chine (Ivan Chen), et du Tibet (Premier ministre tibétain : Paljor Dorje Shatra, interprète : Lama Kazi Dawa Samdup). La conférence s'ouvre le 6 octobre 1913 sous l'égide de Henry Mac-Mahon.

Sous le Raj britannique, les Britanniques souhaitent que le Tibet devienne un État tampon pour contrer l'influence de la Russie[3] et endiguer les poussées expansionnistes chinoises. Les Tibétains souhaitent la reconnaissance de leur indépendance, décrétée en 1912 par le 13e dalaï-lama, et l'intégrité de leur territoire. Les Chinois, quant à eux, veulent intégrer à leur territoire les zones tibétaines orientales du Kham[réf. nécessaire], conquises par les troupes du général et seigneur de guerre Zhao Erfeng en 1908, et revendiquent la souveraineté sur le Tibet.

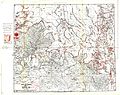

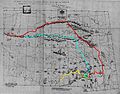

Pour résoudre ces différends et les problèmes frontaliers, Henry Mac-Mahon propose le 11 mars 1914 un accord, la Convention de Simla. Celle-ci d'une part définit la frontière entre l'Inde et le Tibet par la ligne Mac-Mahon, un nouveau tracé des frontières qui suit de façon générale la crête de l'Himalaya oriental du Bhoutan à la Birmanie et la ligne de partage des eaux du Brahmapoutre et de la Chindwin, et d'autre part divise le Tibet en « Tibet extérieur », correspondant aux territoires tibétains à l'ouest du Yangtsé[3]), sous l'administration du gouvernement du Dalaï Lama, et « Tibet intérieur », correspondant aux régions tibétaines limitrophes de la Chine, une partie du Kham et de l'Amdo [3], où Lhassa aurait l'autorité spirituelle uniquement. Les deux secteurs sont considérés comme étant sous « suzeraineté » chinoise[1]. Les Britanniques proposent à la Chine la suzeraineté du Tibet afin de contrer d'éventuelles influences de leurs rivaux russes[3].

Les trois représentants paraphent le projet d'accord le 27 avril 1914[4]. Prenant connaissance du texte, Pékin s'oppose à la frontière proposée entre Tibet intérieur et Tibet extérieur et rejette le paraphe de son délégué[5].

L'accord ayant été signé par l'un des meilleurs ministres du gouvernement du Tibet, la ligne Mac-Mahon est acceptée par le 13e dalaï-lama. Par contre, les Tibétains contestent les frontières orientales du Tibet avec la Chine[citation nécessaire] [6].

Après les tentatives de compromis avec les Chinois, la convention est signée par les plénipotentiaires britanniques et tibétains, déclarant qu'elle entrait en application concernant les relations entre les deux pays et que la Chine ne pourrait en bénéficier tant qu'elle ne signerait pas l'accord [3]. La suzeraineté de la Chine s'y trouve réaffirmée[7].

Ainsi, le Tibet conserve son indépendance de facto, et les Britanniques, libérés des contraintes liées à la Convention anglo-russe de 1907 après la fin du régime tsariste en Russie, peuvent entretenir des relations diplomatiques avec le gouvernement du Dalaï Lama indépendamment de la Chine[3].

Suites

De cette conférence, l'exploratrice Alexandra David-Néel écrira qu'elle « n'a eu aucun résultat », que « nul traité n'a été signé entre la Chine et le Tibet ». Elle rapporte que « les Anglais n'attendent qu'un prétexte pour mettre la main sur le Tibet » et que « le bruit court qu'ils ont déjà effectivement, sinon officiellement, annexé une ou deux provinces ». Elle ajoute : « En attendant, les Chinois s'entremangent et l'on peut être certain que les dites "puissances" ont la main dans tout ce grabuge ». Elle décrit le programme des Britanniques : « L'Angleterre est en train de prendre tout doucement le Tibet. Elle a posé le télégraphe jusqu'à Gyantsé, y entretient quelques soldats, a des télégraphistes militaires, des soi-disant agents commerciaux qui sont des agents politiques, dans toute la région. La défaite des Chinois au Tibet sert ses plans »[8].

Après l'indépendance de l'Inde et l'établissement de la République populaire de Chine en 1949, la question des frontières est remise en cause par l'occupation du Tibet par l'armée communiste chinoise et la notion d'État tampon disparaît. La Chine réclame la partie de l'Arunachal Pradesh au sud de la ligne Mac-Mahon.

Selon Claude Arpi, depuis lors, le 14e dalaï-lama, a constamment réitéré qu'il reconnait la ligne McMahon, un choix qui devait lui permettre d'échapper aux soldats chinois à sa recherche lors de son départ en exil en 1959[9].

Cette frontière est à nouveau contestée durant le conflit sino-indien de 1962 où les deux pays se font une brève guerre dans cette région. La Chine occupe alors certains secteurs au sud de la ligne durant plusieurs mois. Cependant, en 1981, les deux pays ouvrent des négociations pour résoudre leur conflit frontalier, et les discussions menées en 1993 et 1995 soulagent la tension le long de la frontière. Jusqu'à maintenant, la Chine refuse de reconnaître la ligne Mac-Mahon [10].

La ligne Mac-Mahon est présentée sur les cartes publiées par l'Administration centrale tibétaine en exil à Dharamsala, comme frontière sud du Tibet.

Évolution de la position britannique (2008)

Jusqu'au 29 octobre 2008, le gouvernement britannique s'en tenait à la position que la Chine exerçait une suzeraineté sur le Tibet et non une pleine souveraineté. Le Royaume-Uni restait le seul pays à adhérer à la position d'une entité autonome sous protectorat chinois. Désormais, elle s'aligne sur les autres pays et reconnaît que le Tibet fait partie intégrante de la République populaire de Chine[11].

Une « communication écrite ministérielle sur le Tibet » publiée sur le site du Ministère britannique des affaires étrangères, entérine ce revirement, qualifiant l'ancienne position d'anachronique et de legs de l'époque coloniale[12] :

- « Notre aptitude à faire passer notre point de vue a été obscurcie par la position prise par le Royaume-Uni au début du XXe siècle sur le statut du Tibet, position fondée sur les données géo-politiques de l'époque. Notre reconnaissance de la "position spéciale" de la Chine au Tibet s'est élaborée autour du concept dépassé de suzeraineté. Certains se sont emparé de cela pour jeter le doute sur les buts que nous poursuivons et pour prétendre que nous refusons la souverainété chinoise sur une vaste partie de son territoire. Nous avons fait entendre clairement au gouvernement chinois, et publiquement, que nous ne soutenons pas l'indépendance tibétaine. Comme tous les autres états membres de l'Union européenne, ainsi que les États-Unis, nous considérons le Tibet comme faisant partie intégrante de la République populaire de Chine. Notre intérêt réside dans la stabilité à long terme, laquelle ne peut être obtenue que par le respect des droits de l'homme et une plus grande autonomie pour les Tibétains ». David Miliband, le ministre britannique des affaires étrangères, a même présenté ses excuses pour le fait que son pays n'ait pas fait cette démarche plus tôt[13].

Selon Danielle Bleitrach, communiste, la reconnaissance de l'autonomie du Tibet par le Royaume-Uni était restée, trois décennies durant, la base juridique légale, quoique jamais mentionnée, des discussions entre le dalaï-lama et Pékin, au cours desquelles celui-ci réclamait seulement l'autonomie et non l'indépendance, position que la conférence des exilés tibétains en Inde a réaffirmée le 22 novembre 2008. Cette évolution est considérée comme faisant perdre à l'indépendantisme tibétain ce qui constituait son principal appui au plan du droit international[14].

Cartes

Notes et références

- (en) "Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla (1914)", Tibet Justice Center, Retrieved 2009-03-20.

- (en) Neville Maxwell, India's China War, New York, Pantheon, 1970.

- Michael Harris Goodman, Le dernier Dalaï-Lama ? Biographie et témoignages, Editeur Claire Lumière, 1993, (ISBN 2-905998-26-1).

- (en) James Barnard Calvin, "The China-India Border War", Marine Corps Command and Staff College, April 1984.

- (en) Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet, 1913-1951: The Demise of the Lamaist State, University of California Press, Berkeley, 1989, p. 75 : « The British and Tibetan plenipotentiaries were willing to sign the draft accord, but I-fan Chan, the Chinese plenipotentiary, refused. After considerable pressure from the British, he initialed the draft and then referred it to his government, which immediately repudiated his initialing ».

- Claude Arpi, Tibet, le pays sacrifié, Calmann-Lévy, 2000, chap. 11, p. 126.

- Pierre Chapoutot, Géopolitique du Tibet, site Cafés géographiques, 17 novembre 2003 : « le gouvernement britannique négocie avec Yuan Shikai, avec la participation de représentants tibétains. Il en sort la Convention de Simla (3 juillet 1914), qui réaffirme la suzeraineté de la Chine sur le Tibet ».

- Le Tibet d'Alexandra David-Néel, album conçu et réalisé par Françoise Borin, préface de Sa sainteté Tenzin Gyatso, le XIVe Dalaï Lama, Plon, 1979, 157 p. (ISBN 2-259-00508-XX), p. 21.

- (en) Claude Arpi, Tawang not China's. « Since then, the Dalai Lama has reiterated time and again that he recognises the McMahon Line as the border between India and Tibet [...] When the Dalai Lama took refuge in India on March 31, 1959, the PLA was in hot pursuit. Once he entered Tawang district at Khimzimane, the Chinese troops chasing him did not follow him across the border and the Dalai Lama rested for 10 days in Tawang monastery. Had Tawang been Chinese territory, as is being claimed by Beijing now, the Chinese troops would have entered their "own country" and captured him. »

- La ligne Mac-Mahon est illégale. Zhou Gang - l'ambassadeur Chinois de l'Inde.

- (en) Britain's suzerain remedy, The Economist, 6 novembre 2008.

- (en) David Miliband, Written Ministerial Statement on Tibet (29/10/2008), site Internet du ministère des affaires étrangères : « Our ability to get our points across has sometimes been clouded by the position the UK took at the start of the 20th century on the status of Tibet, a position based on the geo-politics of the time. Our recognition of China's "special position" in Tibet developed from the outdated concept of suzerainty. Some have used this to cast doubt on the aims we are pursuing and to claim that we are denying Chinese sovereignty over a large part of its own territory. We have made clear to the Chinese Government, and publicly, that we do not support Tibetan independence. Like every other EU member state, and the United States, we regard Tibet as part of the People's Republic of China. Our interest is in long term stability, which can only be achieved through respect for human rights and greater autonomy for the Tibetans ».

- (en) Robert Barnett, Did Britain Just Sell Tibet?, The New York Times, 24 novembre 2008.

- Dossier dalaï-lama : les Britanniques viennnet de faire sauter l'ultime base légale internationale de l'autonomie du Tibet, sur le blogue « Changement de société », 9 décembre 2008.

Références

- Aitchison C.U. "Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla", A Collection Of Treaties, Engagements And Sanads, Vol XIV, Calcutta 1929, pp. 21 & 38. (Official British colonial treaty record), sur le site web du Tibet Justice Center.

- James Barnard, (Lieutenant Commander,U. S. Navy) The China - India Border War (1962), Marine Corps Command and Staff College, April 1984, republished as The China-India Border War, globalsecurity.org.

- Lunn, Jon. Tibet (SN/IA/5018), International Affairs and Defence Section, British Parliamentary Briefing Paper, 20 mars 2009.

- Maxwell, Neville. India's China War (1970) Jonathan Cape. (ISBN 0224618873)

- Goldstein, Melvyn C. The Snow Lion and the Dragon: China, Tibet, and the Dalai Lama (1997) University of California Press. (ISBN 0-520-21951-1)

- Namoyal, Gyalmo Hope; Gyaltshen T. Sherab; Sinha, Nirmal C. (editors). Bulletin of Tibetology, Gangtok Sikkim, Vol III No, 1. 21 February 1966, Director Namgyal Institute of Tibetology, Gantok.

- Sinha, Nirmal C. Article "Was the Simla Convention not signed?" pp. 33–38

- Melvyn C. Goldstein, Gelek Rimpoche, A history of modern Tibet: 1913-1951, the demise of the Lamaist state, University of California Press, 1989, (ISBN 0520075900), (ISBN 9780520075900)

- Shakya, Tsering. The Dragon In The Land Of Snows (1999) Columbia University Press. (ISBN 0-231-11814-7)

- Sinha, Nirmal C. The Simla Convention 1914: A Chinese Puzzle, Reproduced from the Presidency College Magazine: Diamond Jubilee Number (Calcutta 1974).

- Staff, "Convention Between Great Britain, China, and Tibet, Simla (1914)", Tibet Justice Center.

Catégories :- Empire britannique

- Politique étrangère de l'Inde

- Traité du Royaume-Uni

- Frontière de Chine

- Frontière d'Inde

- Géographie du Tibet

- Histoire du Royaume-Uni

- Histoire du Tibet

- Traité du Tibet

- 1914

- Frontière entre la Chine et l'Inde

Wikimedia Foundation. 2010.