- Brique (matériau)

-

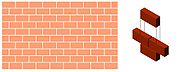

La brique est un parallélépipède rectangle, de terre argileuse crue et séchée au soleil ou cuite au four, utilisé comme matériau de construction. L'argile est souvent mêlée de sable.

On distingue différents types de briques :

- la brique de terre crue, qui peut aussi contenir des fibres (pailles, lin, crin..),

- la brique de terre compressée,

- la brique cuite pleine, matériau traditionnel très ancien, avec une variante appelée brique pleine perforée (les perforations sont perpendiculaires au plan de pose),

- la brique cuite creuse, inventée au XIXe siècle, plus légère et isolante, la plus utilisée, dont les perforations sont parallèles au plan de pose,

- la brique de chanvre, ayant de très bonnes propriétés d'isolation thermique,

- la brique non gélive,

- la brique réfractaire, pour la construction des fours, chaudières, foyers, cheminées, etc.

La brique pleine peut être laissée apparente, ou être employée comme matériau de parement, tandis que la brique creuse, qui présente l'avantage d'être plus légère et plus isolante, est généralement enduite.

La ville de Toulouse doit son surnom de « ville rose » à l'utilisation de la brique apparente, dans la plupart de ses constructions. Le monument de briques le plus remarquable de France est la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi (Tarn). Voir aussi la Cathédrale de la Résurrection d'Évry.

Sommaire

Histoire

L'origine de la brique remonterait à sept mille ans avant J-C, dans la région du Tigre et de l'Euphrate. Son utilisation se généralisa au IIIe millénaire, comme matériau de construction, lors de l'ère de sédentarisation de l'Homme. La nécessité de se protéger de façon durable des intempéries et des prédateurs imposa à l'Homme de trouver un matériau dur et résistant. De plus, la brique est facilement réalisable à partir d'argile ou de terre. Les premières maisons en brique ont été découvertes en Irak, puis en Mésopotamie, et son usage s'étendit rapidement dans tout le Moyen-Orient[1].

Pendant longtemps, la brique (appelée « adobe ») était simplement moulée puis séchée au soleil, pour la rendre plus résistante. La brique crue permettait de monter des habitations ou des monuments comme la pyramide d'Amenemhat III, mais restait fragile et résistait mal aux intempéries. La cuisson de la brique fut expérimentée 2500 avant J.-C., en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus[2]. La cuisson permit de réaliser des constructions plus imposantes. En Assyrie et en Grèce, la cuisson de l'argile permit de créer des frises et de réaliser des briques émaillées. Au XVe siècle, le nord de l'Italie devint maitre dans cet art pour la décoration des habitations et des monuments avec des frises, des guirlandes et des festons.

En 1830, Auguste Virebent déposa le brevet d'invention d'un système de presse à briques. Ceci marqua le début de l'industrialisation de la brique. Il mit au point aussi une invention dénommée plinthotomie qui était un instrument agissant comme un emporte-pièce, pour découper diverses formes dans de la glaise fraîche. Cette technique permit de s'affranchir des sculpteurs, et d'industrialiser la fabrication[3].

Lors de la révolution industrielle, des briqueteries se regroupèrent, et formèrent de véritables usines. Des fours à charbon permirent d'augmenter la capacité de production : des fours plus grands et des grandes cheminées de briques devinrent des éléments caractéristiques de ces briqueteries. Toulouse devint une importante productrice de briques avec plus de 170 briqueteries[4]. Aujourd'hui, les briqueteries ont pratiquement disparu en Europe. L'après-guerre marqua le remplacement de la brique par le béton et l'acier.

Fabrication

Méthode traditionnelle

L'extraction de la terre nécessaire à la fabrication des briques se faisait à partir de puits rudimentaires, de mines ou de carrières. Avant la mécanisation, les hommes arrachaient l'argile à l'aide de fers, à plat. Une fois l'argile extraite, un travail de broyage permettait d'affiner la matière première. Ensuite, l'ajout d'eau en grande quantité permettait d'obtenir une pâte homogène, à la plasticité voulue. Le pétrissage, autrefois au pied, et désormais avec de puissantes machines, permettait d'éliminer les derniers cailloux. Cette préparation de l'argile se terminait par une phase de pourrissage, durant laquelle la terre glaise se « reposait »[5].

Son façonnage se faisait dans un moule en bois dont les bords et le fond étaient ensablés afin que la glaise n'y adhère pas. Un morceau de glaise était placé dans le moule, puis aplani. La surface était égalisée et arasée de son excédent à l'aide d'un archet ou d'une plane humide (rasadou, rasador, en région toulousaine). Le tout était démoulé et déposé sur le sol, ou sur une grille pour une première phase de séchage. Une fois durcies, les briques étaient empilées en quinconces pour faciliter la circulation de l'air entre elles. Dans la région toulousaine, ces empilements de briques étaient nommés « châteaux » et étaient stockés sous un auvent entourant le four de la briqueterie. La cuisson s'opérait quand le nombre de briques sèches était suffisant. Elles étaient alors empilées selon le même principe à l'intérieur du four, par une étroite ouverture verticale aménagée dans un des côtés. Des rainures horizontales recevaient une planche servant de support à l'ouvrier chargé de placer les briques jusqu'en haut du four. L'ouverture était ensuite obturée avec de la terre. Le feu était allumé dans le foyer situé en sous-sol du four, et entretenu pendant plusieurs jours, avec une surveillance constante.

Ce travail manuel a donné aux briques leur forme caractéristique. Aujourd'hui, ce travail est industrialisé et permet d'obtenir différents tailles de briques, parfaitement identiques. Un système de découpage automatique façonne des briques à partir de boudins de glaise. La brique subit ensuite une série de séchages qui éviteront les fissures et les éclats lors de la cuisson[6].

Méthode moderne

La fabrication d'une brique moderne passe par les grandes étapes suivantes :

- Extraction de l'argile rouge et de l'argile verte. On mélange environ 10 % d'argile verte avec 90 % d'argile rouge. La terre argileuse, généralement extraite à proximité de la briquetterie, ne peut pas inclure trop de sable.

- Broyage de la terre pour obtenir la granulométrie désirée

- Humidification et mélange des divers types de terres ; ajout d'une faible quantité de lignosulfite, résidu de l'industrie du papier, dérivé de la lignine contenue dans les arbres ; le lignosulfite facilite l'extrusion.

- Extrusion au travers de filières correspondant à une forme donnée de brique

- Coupage

- Séchage dans un séchoir traditionnel ou moderne type ANJOU (durée entre vingt et cinquante heures)

- Cuisson à environ 900 °C, pendant trente heures

- Éventuellement rectification (fraisage des bords jointifs pour faciliter le montage).

Typologie

La brique a une forme caractéristique de parallélépipède rectangle. Mais sa forme peut varier en fonction son utilisation : plus ou moins épaisse, selon qu'elle sera utilisée pour un mur ou pour une toiture. De plus, la taille de la brique est adaptée à la prise d'une seule main, ni trop grosse et ni trop lourde, tandis que l'autre main manipulera le mortier. Une caractéristique fondamentale est que « la longueur (la panneresse) soit deux fois égale à l'épaisseur (la boutisse), plus un joint »[7]. Selon les régions et les époques, les briques traditionnelles ont des dimensions variables (sauf indication, les dimensions sont exprimées en cm dans l'ordre suivant : Longueur x largeur x hauteur) :

- Brique de Ninive : 52 × 27 × 15

- Brique de Toulouse : 33 × 25 × 6

- Brique de Bourgogne : 22 × 11 × 6 (c'est un arrondi dans le système métrique de 8 x 4 x 2 pouces)

- Brique de Paris : 21,5 × 11 × 5,5 (c'est un arrondi dans le système métrique de 8 x 4 x 2 pouces). Selon qu'on considère ou non l'épaisseur du joint, ces dimensions peuvent être 21,5 × 10,3 × 6,5 cm

- Brique de Rome : 38 x 15 x 10

- Brique Saint-Bernard : 33 × 16,26 × 8,13 (c'est un arrondi dans le système métrique de 1 x 1/2 x 1/4 pieds)

- Brique de Leers : 22 × 10,5 × 6 (ou 5 et 4).

Une brique d'un mur d'une épaisseur de 38 cm pèse environ 20 kg, et peut supporter 200 tonnes.

La brique Dufayel est de couleur crème.

Propriétés

Les briques creuses à petits alvéoles verticaux (monomur), désormais devenues le principal produit des briquetiers français, permettent lorsque l'épaisseur du mur est suffisante, de se passer de toute isolation supplémentaire sous un climat tempéré européen.[réf. souhaitée] Elles font de plus bénéficier les occupants de l'habitation de leur forte inertie thermique (conservation de la fraîcheur en été, de la chaleur en hiver) et des qualités propres à la terre cuite (régulation d'humidité, absence de fibres ou de produits chimiques…). Et à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle une brique est fragile, certaines briques modernes sont appropriées pour la construction aux normes anti-sismiques. Des briques de formes variées permettent de construire une maison entièrement en brique dès lors que les fondations sont coulées : murs, planchers, linteaux, cheminées, cloisons (coupe-feu, coupe-bruit…) etc.

Innovations et évolutions récentes

Après s'être trouvé en perte de vitesse sur le marché de la construction, boudée au profit du bloc de béton face auquel la brique souffrait d'une image de matériau du pauvre, la brique retrouve depuis peu ses lettres de noblesse, grâce à des innovations récentes. Ainsi, en quinze ans, la brique est passée de 4 % à plus de 20 % du marché des constructions neuves[réf. nécessaire].

La principale innovation est la brique dite « à joint mince ». Ces briques ont des dimensions très régulières (tolérance de l'ordre du mm) qui permettent de les monter très facilement. L'assemblage ne se fait plus avec du mortier, mais avec un simple joint, d'une colle spéciale.

La brique creuse peut être caractérisée par son effet de résonateur qui permet de diminuer l'influence acoustique si cette dernière est proche de la fréquence de résonance proprement dite. C'est-à-dire que le matériau vibre sous une gamme de fréquence acoustique bien définie d’où une perte d’énergie liée à ce mouvement. L'isolation acoustique est d’autant meilleure que l’on se trouve proche de la fréquence de résonance. Pour fabriquer un matériau résonateur, on construit celui-ci avec des caractéristiques géométriques particulières. On peut disposer perpendiculairement des cols à des briques pleines ou des briques ayant des cavités. Le principal intérêt de ce système est le réglage assez simple de la fréquence de résonance puisque, pour le cas des briques percées, la fréquence de résonance est directement liée au diamètre et à la profondeur des canaux. De plus, avec un ajustement correct, on peut balayer une gamme importante de fréquences pour isoler convenablement. En effet le principal problème de ces résonateurs est le spectre sonore réduit pour lequel il est destiné.

Appareils

La brique pleine, par la régularité de ses dimensions, se prête à des dispositions variées :

- l'appareil en panneresses n'a qu'une demi brique d'épaisseur, il convient aux cloisons ;

- l'appareil à la française : alternance de lits de briques identiques deux à deux, un lit de boutisses et un lit de panneresses ;

- l'appareil à l'anglaise, les lits : alternance de boutisses et de panneresses ;

- l'appareil des moines, les lits : alternance d'une boutisse et de deux panneresses ;

- etc.

Économie

Le métier de la fabrication de briques reste largement local (compte tenu de son poids, le transport de la brique sur longue distance n'est pas rentable) et souvent artisanal.

Le leader mondial de la fabrication des briques est la société autrichienne Wienerberger, qui possédait en 2008 deux cents sites de production dans vingt-six pays[8].

Galerie d'illustrations

-

Brick kiln,Tamil Nadu, Inde

-

Eglise Cathédrale Notre-Dame de Munich, érigée en 1468-1488

-

Mudéjar Eglise de brique, à Teruel, XIVe siècle)

Notes et références

- Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain, La brique, l'or rouge du Midi Toulousain, Tourisme Médias Éditions, juin 2004 (ISBN 2-915188-04-1), p. 12-13

- Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain, La brique, l'or rouge du Midi Toulousain, p. 53

- La briqueterie de Virebent, Mairie de Launaguet. Consulté le 30/09/2007

- Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain, La Brique, l'or rouge du Midi Toulousain, p. 63

- Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain, La brique, l'or rouge du Midi toulousain, p. 48-50.

- Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain, La brique, l'or rouge du Midi Toulousain, p. 52.

- Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain, La brique, l'or rouge du Midi Toulousain, p. 51

- Les Echos, 13 novembre 2008, page 21

Briquetterie d'Allone près de Beauvais

Voir aussi

- Wiki dédié à la terre cuite de construction - TerraWicotta

Articles connexes

Bibliographie

- James W. Campbell & Will Pryce, L'art et l'histoire de la brique. Bâtiments privés et publics du monde entier, Paris, Citadelles & Mazenod, 2004 (ISBN 978-2-85088-208-1)

- Sandrine Benassy & Jean-Jacques Germain, La Brique, L'or rouge du Midi toulousain, Toulouse, Tourisme Médias Éditions, 2004 (ISBN 978-2-915188-04-2)

- Pierre Chabat, La brique et la terre cuite, Paris, 1886

- (en) Andrew Plumridge & Wim Meulenkamp, Brickwork. Architecture and Design, Londres, Seven Dials, 2000, poche (ISBN 978-1-84188-039-6)

- M. Kornmann & CTTB, Matériaux de construction en terre cuite, fabrication et propriétés, Paris, Septima, 2007 (ISBN 978-2-904845-32-1)

- Philippe Araguas, Brique et architecture dans l'Espagne médiévale, Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velazquez, 2, 2003

- Thomas Coomans & Harry van Royen, Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe, Koksijde, Ten Duinen, Novii Monasterii, 7, 2008

- Série : Studien zur Backsteinarchitektur, éd. E. Badstübner & D. Schumann, 7 vol., Berlin, depuis 1997.

- Série : Berliner Beiträge zur Bauforschung und Denkmalpflege, éd. J. Cramer & D. Sack, 5 vol., Petersberg, depuis 2004.

- Portail de l’architecture et de l’urbanisme

- Portail du bâtiment et des travaux publics

- Portail de la céramique

Wikimedia Foundation. 2010.