- Héraldique médiévale

-

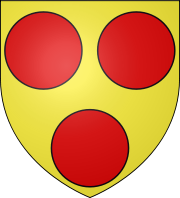

Fig.1: Écu des comtes de Boulogne, un des premiers blasons médiévaux "français" : d'or aux trois tourteaux de gueules.

Fig.1: Écu des comtes de Boulogne, un des premiers blasons médiévaux "français" : d'or aux trois tourteaux de gueules.

L'héraldique s'est développée au Moyen Âge dans toute l'Europe comme un système cohérent d'identification non seulement des personnes, mais aussi en partie des lignées (le blason pouvant être transmis par héritage en traduisant le degré de parenté) et des collectivités humaines, ce qui en fait un système emblématique unique en un temps où la reconnaissance et l'identification passaient rarement par l'écrit.

Apparue au XIIe siècle au sein de la chevalerie, elle s'est rapidement diffusée dans l'ensemble de la société occidentale : nobles, clercs, bourgeois, corporations de métiers et également paysans. L'héraldique médiévale se caractérise par des blasonnements simples et facilement visibles (Fig. 1). L'héraldique moderne se complexifie à partir de 1450 (Fig. 2)

Sommaire

Définitions

L’héraldique médiévale est le domaine d'étude de la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries (ou armes) spécifique au Moyen Âge. C'est aussi un champ d'expression artistique et un élément du droit médiéval. Par rapport à l'héraldique moderne ou contemporaine, elle se distingue par des problématiques d'identification dans des armoriaux de langue vernaculaire régionale et de datation. Récemment, elle a été admise parmi les sciences auxiliaires de l'histoire médiévale au même titre que la vexillologie, la phaléristique, la patronymie, l'anthroponymie et surtout la diplomatique et la sigillographie qui lui donnent des certitudes de datation.

Armoiries

éléments des armoiries Les armoiries sont, pour reprendre la définition proposée par Rémi Mathieu[1], et reprise par Michel Pastoureau[2] ainsi que sur le site internet très complet "Le Héraut d'arme"[3] “des emblèmes en couleurs, propres à une famille, une communauté ou plus rarement, à un individu, et soumis dans leur disposition et dans leur forme à des règles précises qui sont celles du blason. Certains caractères distinguent nettement les armoiries du Moyen Age des emblèmes préexistants. Servant le plus souvent de signes distinctifs à des familles, à des groupes de personnes unies par les liens du sang, elles sont en général héréditaires. Les couleurs dont elles peuvent être peintes n’existent qu’en nombre limité. Enfin, elles sont presque toujours représentées sur un écu.”

"La longueur de cette définition et son caractère volontairement imprécis [...] traduisent bien la constante évolution et la grande diversité des armoiries. La terminologie ne pose pas moins de problèmes que le définition, surtout en français ou le mot armoiries (engl : coat of arms*; all : Wappen) et son doublet armes présentent l'inconvénient de n'exister qu'au pluriel[2].

Notons que coat of arms peut également signifier blason[4] et que la terminologie n'est pas plus claire de l'autre côté de la Manche. Voir supra.

Certains héraldistes modernes et contemporains réservent le terme armoiries à la figure armoriale complète, composées de l'écu, du heaume, du cimier, des supports et éventuellement d'autres ornements extérieurs. Voir ci-contre. Et parlent simplement d' armes lorsqu'il s'agit de l' écu seul. "Pareil distinction ne repose sur aucun élément historique et n'a à vrai dire aucun sens. Les mots armes et armoiries doivent être considérés comme absolument synonymes"[2].

Armoiries médiévales

Pour la période médiévale, un moyen commode d'éviter les mots armes et armoiries qui présentent l'inconvénient de n'exister qu'au pluriel, est de le remplacer par le mot écu[2] (Fig. 1).

C'est également le procédé utilisé en sigillographie médiévale. Douët d'Arcq [5] décrit ainsi le second sceau de Jean Ier, duc de Bretagne : "Sceau équestre, le bouclier aux armes (légende détruite)". "contre-sceau : L' écu échiqueté, au franc quartier d'hermines.

armoiries médiévales (XVe s.)

armoiries médiévales (XVe s.)

Également en numismatique médiévale, c'est bien l' Écu armorié ou blasonné de France qui a donné son nom à la monnaie, et non l'inverse.

Par contre, pour les armoriaux du XVe siècle tel que L'armorial de Guillaume Revel qui reproduit "cimiers" et "cris", voici par exemple comment Emmanuel de Boos[6] décrit les armoiries d'Eustache de Lévis, seigneur de Couzan p. 436 du manuscrit reproduites ci-contre :

Hutasse de Lévis crie Lévis d'or à la croix ancrée de gueules - Cimier : une tête et col de lion couronné

Origine et apparition des armoiries médiévales européennes

Pré-héraldique

"Parce qu'il répond à un besoin enraciné au plus profond de la nature humaine, l'usage d'emblèmes est commun à toutes les époques et toutes les civilisations"[2]. Certaines d'entre elles ont employé ou emploient encore des systèmes emblématiques et symboliques ayant suffisamment de ressemblances avec les premières armoiries européennes pour être abusivement qualifiés d'héraldiques par les archéologues. On parle ainsi d'héraldique sumérienne, hindoue, bouddhiste ou arabe. Par exemple, l'Escarboucle et même à un degré moindre le Gironné, en tant que meubles et traits héraldiques, présentent des caractères similaires à des symboles sumériens bouddhistes ou arabes, la persistance des symboles ne signifie pas un héritage asiatique dans l'Europe médiévale. Il s'agit d' idéogrammes ou de symboles universels. Cette influence reste difficilement appréciable par les historiens de la civilisation médiévale.(Fig. 3 à 7).

-

Fig.4: Dharmacakra, "Roue du Dharma"

"Plus directement intéressante semble être l'étude des mœurs insignologiques des peuples européens pendant l'antiquité et le haut Moyen Age. Malheureusement ils demeurent pour une bonne part, assez peu étudiés"[2].

Du milieu du XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle, de nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer l'origine et l'apparition des armoiries en Occident. Le père Claude-François Ménestrier en énumère plus d'une vingtaine dans la première édition de son ouvrage Le véritable art du blason et l'origine des armoiries publié en 1791[7],[8]. Certaines tout à fait fantaisistes qui attribuaient l'invention du blason à des personnages de l'Antiquité, de la Bible ou de la Légende arthurienne furent très tôt rejetées. Ce point de vue est confirmé par Geneviève d'Haucourt et Gerorges Durivault dès 1949[4]. Il n'en reste pas moins vrai que comme ces blasons furent inventés par des hérauts du Moyen-âge, certains amateu rs d'héraldique et de généalogie continuent à croire qu'ils sont de source sûre puisqu'ils proviennent d'armoriaux médiévaux. Voir à ce sujet proche, une discussion sur l'héraldique imaginaire du XIXe siècle[9].

Article détaillé : héraldique imaginaire."Bien que certaines thèse de Ménestrier aient perduré tout au long du XXe siècle, il est aujourd'hui acquis que l'apparition des armoiries n'est en rien due à l'Antiquité gréco-romaine[Note 1], ni aux envahisseurs Germains, ni à l'Orient. "Ni même au cours de la première et de la deuxième croisades. Bien que cette dernière théorie ait longtemps prévalue, M. Prinet[10] ainsi que L.A Mayer[11] ont montré comment l'adoption d'usages para-héraldiques par les peuples de l'Islam était postérieure de plus d'un demi-siècle à l'apparition des armoiries en Occident"[2]. Cependant Geneviève d'Haucourt et Georges Durivault accordaient encore en 1992 une place importante à l'emprunt des figures para-héraldiques arabes et de ce qui deviendra l'écu "normand". Voir supra.

Proto-héraldique européenne : Vers les premiers blasonnements (IXe-XIe siècle)

Evolution de l'équipement militaire du IXe au XIe siècle

Fig.8: Bouclier rond carolingien où l'on distingue l'ébauche d'une escarboucle à 10 raies.

Fig.8: Bouclier rond carolingien où l'on distingue l'ébauche d'une escarboucle à 10 raies.

Durant le haut Moyen Age, les Francs et les Vikings utilisèrent plutôt des boucliers ronds. Ils étaient souvent recouverts de cuir pour améliorer la rigidité (Fig.8).

"L'apparition des armoiries en Europe occidentale est liée d'une part transformations de la société féodale après l'an mille, d' autre part à l'évolution de l'équipement militaire entre la fin du XIe siècle et les premières décennies du XIIe[12]. De fait, le bouclier (latin : clypeus, parma, scutum qui donnera écu de forme ronde (Fig. 8) ou elliptique, est constitué de lattes de bois recouvertes de cuir ; diamètre : 80 à 90 cm ; épaisseur : de 0,8 à 1,2 cm. Au centre l'umbo (diamètre moyen de 15 à 17 cm ; hauteur moyenne : de 6 à 10 cm). La forme de l'umbo a varié : concave vers 500, convexe plus tard, en pain de sucre vers 700.

Déjà au onzième siècle on parle de "connoissances" (signes de reconnaissances) sur les boucliers, comme l'indique ce vers de la Chanson de Roland (chant CCXXV, vers 3090): "Escuz unt genz, de multes cunoissances"[Note 2]

"C'est en Occident que les Armoiries sont nées, c'est en Occident qu'étaient réunies les conditions de cette naissance; c'est en Occident qu'il faut en rechercher les causes et les modalités. On observe ainsi qu'entre ces deux moments les combattants occidentaux (Fig.9), rendus méconnaissables par le capuchon de leur haubert (Fig.10 et 15) qui monte vers le menton et par le nasal de leurs casques qui descend sur le visage (Fig.11, 17 et 18), prennent peu à peu l'habitude de faire représenter sur la grande surface de leurs bouclier en forme d'amande des figures leur servant de signes de reconnaissance (Fig.12 et 15) au cœur de la mêlée des batailles (et, plus encore , des premiers tournois"[12].

Le bouclier du XIe siècle est alors connu sous le nom d'Ecu qui vient du romain Scutum et désignait un bouclier long. Cet écu en forme d'amande - donc arrondi au-dessus et pointu vers le bas - légèrement concave à l'intérieur, s'orne d'un umbo conique ou hémisphérique au centre, parfois aussi d'un motif de cloutage ; il est bordé d'une bande que l'on suppose métallique, l'orle. Suspendu au cou par une large courroie, la guige, on la manie en introduisant l'avant-bras gauche dans une énarme en forme d'anse, fixé au revers, et en agrippant de la main une seconde, disposée perpendiculairement à la première. Il arrive aussi que les énarmes soient parallèles. La taille de ce bouclier est relativement modeste : assez étroit, il ne dépasse guère 1 mètre ou 1 mètre 30 de haut (Fig.13).

Un témoignage protohéraldique visuel important : la Broderie de Bayeux

Eustache de Boulogne, tenant la bannière du duc Guillaume le Conquérant, désigne celui-ci, qui relève son heaume pour montrer à ses soldats qu'il n'est pas mort.

Eustache de Boulogne, tenant la bannière du duc Guillaume le Conquérant, désigne celui-ci, qui relève son heaume pour montrer à ses soldats qu'il n'est pas mort. Article détaillé : Tapisserie de Bayeux.

Article détaillé : Tapisserie de Bayeux.La "Broderie de la reine Mathide" nous apprend beaucoup sur les signes de reconnaissances collectifs (les bannières) et individuels de la seconde moitié du XIe siècle :

La première croisade : une croisade sans armoiries

Malgré ce que laissent croire les salles des croisades du château de Versailles, initiées par Louis-Philippe sous la seconde restauration pour rassembler une aristocratie moderne en quête d'illustres ancêtres, « Il n'existe pas encore d'armoiries à l'époque de la première croisade, elles sont déjà bien en place au moment de la deuxième »[13]. Tout au plus les chevaliers croisés se serviront des armatures métalliques de leurs écus (Fig.19 et 20). Si les Hospitaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui prirent vers 1080 la succession des amalfitains de l'ordre du Monastère Sainte-Marie-des-Latins de Jérusalem, portaient des croix sur leurs bures (Fig.21 et 22), ce n'étaient pas des ordres chevaleresques et ils ne portaient pas d'armes jusqu'en 1113. La tradition qui veut que Godefroy de Bouillon ait reçu comme avoué du Saint-Sépulcre un écu d'argent à la croix de Jérusalem d'or (Fig.23), volontairement en désaccord avec la règle héraldique "pas de métal sur métal", est fausse : ces règles n'existaient pas en 1099 et ces couleurs sont toujours aujourd'hui celles de l'état pontifical. D'ailleurs a-t-il jamais porté cet écu ? Ce fut plus probablement une bannière. En revanche la croix de l'ordre du Saint-Sépulcre semble bien la première figure héraldique communautaire de moines combattants (Fig. 24).

-

Fig.24 : Croix de l'Ordre du Saint-Sépulcre

L'apparition des armoiries (vers 1125 - vers 1175)

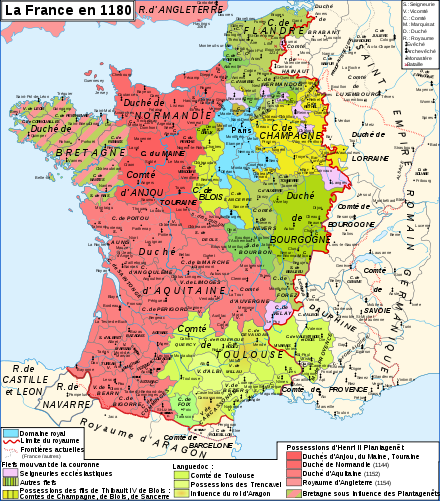

Article détaillé : Liste de blasons d'après les sceaux du XIIe siècle.L'adoption des armoiries par l'ensemble de la société médiévale (vers 1180 - vers 1320)

Notes et références

Notes

- Remarquons que les ingrédients constituant le blason - cimiers et boucliers avec emblèmes - existaient déjà dès le VIIème-VIIIème siècle avant J. C. et furent selon Hérodote inventés par les Cariens: Hérodote, Histoires, I, 171 (éd. La Pléiade, p. 121, trad. A. Barguet): « Les Cariens ont passé des îles sur le continent: autrefois sujets de Minos sous le nom de Lélèges, ils habitaient les îles. (...) On leur doit trois inventions que les Grecs ont adoptées: ils ont enseigné à mettre des crinières au sommet des casques, des insignes sur les boucliers, et, les premiers, ils ont muni les boucliers de courroies où passer le bras. »

- (Traduit par Joseph Bédier, p. 257: "et leurs écus bien ouvrés sont parés de maintes connaissances" (Fig. 8).

Références

- R.Mathieu et 1946 p.13

- M.Pastoureau 2008, p. 13,20,21

- Voir sources internet : Le Héraut d'Armes, http://leherautdarmes.chez.com/blason.html

- G.Haucourt 1992, p. 6,18

- DA 1863, p. 348

- E.Boos 1998, p. 439

- ibid. p.26

- P.Menestrier 1791

- Discussion_Projet:Blasons#Armes_imaginaires_et_categorie_.22attributed_Arms.22_sur_Commons.

- Prinet 1912, p. 53-58

- Mayer 1933, p. 1-7

- M.Pastoureau 1996, p. 16,17

- Il faudrait plutôt lire "troisième" (1188-1192), en comparant l'Inventaire de la collection de sceaux de Douët d'Arcq et le nombre d'armoiries anachroniques de la deuxième (1146-1148) peinte dans les salles des croisades du château de Versailles

Voir aussi

Bibliographie

Partie à mettre dans les sources et à supprimer en fin de conception d'article

: Ouvrage utilisé comme source pour la rédaction de cet article

: Ouvrage utilisé comme source pour la rédaction de cet article- Rémi Mathieu, Le système héraldique français, Paris, J.-B. Janin, 1946. (La roue de fortune.)

- Michel Pastoureau, Traité d'héraldique, Paris, grands manuels Picard, 2008, 5e édition, 407 p. (1ère édition 1979) (ISBN 978-2-7084-0807-4)

- Michel Pastoureau, Figures de l'héraldique, Paris, Gallimard, 1996, in-12°, 144 p., ill. en noir et en coul. (coll. « Découvertes » no 284)

- Geneviève d'Haucourt et Georges Durivault, Le Blason, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », no 336. (ISBN 2130443354) (ISBN 978-2130443353)

- Douet d'Arcq, Inventaire de la collection de sceaux, Paris, 1863-1868

- Emmanuel de Boos, L'armorial d'Auvergne, Bourbonois et Forestz de Guillaume Revel', Créer, Nonette, 1998

- Claire Constans & Philippe Lamarque, Les salles des croisades Château de Versailles, Versailles, éditions du Guy, 2002, 500 p. (ISBN 2-95177417-1-5)

- Germain Demay, Le Blason d’après les sceaux du Moyen-Âge, Paris, Société nationale des Antiquaires de France, 1877

- Théodore Veyrin-Forrer, Précis d'héraldique, Paris, Larousse, 1951 (réédition en 2000, revue et mise à jour par Michel Popoff, collection « Comprendre et reconnaître », 198 p.)

- Philippe Dayre de Mayol, Dictionnaire historique et héraldique de la noblesse française rédigé dans l'ordre patronymique, d'après les archives des anciens parlements, les manuscrits de d'Hozier et les travaux des auteurs. contenant un vocabulaire du blason, la notice des familles nobles existant actuellement en France, avec la description et le dessin de leurs armes. (1895), 2001, (ISBN 3487112450)

- Jean-Baptiste Rietstap, [Références:Armorial général précédé d'un dictionnaire des termes du blason].

- Ottfried Neubecker, Le grand livre de l'héraldique, adaptation française de Roger Harmignies, Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1977 (réédité par Bordas, env. 300 p., A4)

- D.L. Galbreath et Léon Jéquier, Manuel du blason, Lausanne, Éditions Spes, 1977, 344 p.

- Pierre Joubert, Les armes : initiation à l'héraldique, Rennes, Ouest-France, 1977, 92 p. (nouvelle édition sous un autre titre de Les lys et les lions, Paris, Presses d'Ile de France, 1947, 36 p., l'édition de 1977 est réimprimée en 1984 sous le titre Nouveau guide de l'héraldique, et en 1992 sous le titre L'héraldique). Une cinquième édition dans un format plus grand (33 cm) reprend le titre initial : Les lys et les lions, La Ciotat, Éditions Alain Gout, 2005, 44 p.

- Hiérosme de Bara, Le Blason des armoiries, Lyon, Barthelemy Vincent, 1581

- Jean-Marie Thiébaud, Dictionnaire des termes du blason, Besançon, Cêtre, 1994.

- Jean-Marie Thiébaud, Bibliographie héraldique française : armoriaux, répertoires héraldiques et dictionnaires de devises, Paris, 2002. (ISBN 2-9517980-1-6)

- Claude Wenzler, Le Guide de l’héraldique, Rennes, Éditions Ouest France, 2002

- Joannis Guigard, Armorial du Bibliophile, Paris, 1870-73 ( reprint).

Sources bibliographiques directes

- (fr) Michel Pastoureau, Traité d'héraldique, Picard,Paris,5e édition, 2008

- (fr) Michel Pastoureau, Figures de l'héraldique, Découverts Gallimard,Evreux,1e édition, 1996

- (fr) Geneviève d'Haucourt et Gerorges Durivault, Le Blason, PUF, coll. « Que sais-je ? », no 336., Paris,9e édition 1992 (1e édition 1949), 1992

- (fr) Douët d'Arcq, Inventaire de la collection de sceaux, Paris, 1863

- (fr) Emmanuel de Boos, L'armorial d'Auvergne, Bourbonois et Forestz de Guillaume Revel, Nonette, 1998

- Germain Demay, Le Blason d’après les sceaux du Moyen-Âge, Paris, 1877 [lire en ligne (page consultée le 25 janvier 2011)]

- D.L. Galbreath et L. Jéquier, Manuel du Blason, Lausanne, 1977

Sources Internet

Sources bibliographiques secondaires

- (fr) Rémi Mathieu, Le système héraldique français, Paris, J.-B. Janin (La roue de fortune), 1946

- (fr) père Claude-François Ménestrier, Le véritable art du blason et l'origine des armoiries, Paris, 1791

- (fr)M. Prinet, De l'origine orientale des armoiries européennes, vol. 26, 1912

- (en)L.A. Mayer, Saracznic heraldry : a Survey, Oxford, 1933

Liens externes

- (fr)(en) Le plus documenté sur l'héraldique médiévale

- (fr) Evolution de l'équipement militaire du VIIIe au XVe siècle

- (fr) Les signets héraldiques de la BNF

- (fr) Héraldique sur Encyclopedie BNF

- (fr) Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et d'Alembert.

- (fr) Au Blason des Armoiries : glossaire héraldique

- (fr) Héralogic: blasons (textes et dessins)

- (fr) Héraldique européenne (armoriaux, textes et dessins ; site très complet)

Articles connexes

- Les drapeaux et autres emblèmes héraldiques

- Les sashimono et les mon japonais

- Le totem héraldique des Indiens d’Amérique

- Lord Lyon, roi d'armes écossais

- Autorité héraldique du Canada

- Les armoriaux

- Le blasonnement

- en, fr Illustrated atlas of French and English heraldic terms

- L'héraldique imaginaire

- Un exemple de transmission et de brisures d’un blason dans une famille : héraldique de la maison d'Anjou-Sicile

- Un exemple d’évolution du blason d'une personne au cours de sa vie : René d'Anjou

- Un illustrateur en héraldique célèbre : Otto Hupp (1859-1949)

Armoriaux

Armoriaux européens Armoriaux historiques français Armoriaux historiques divers Autres armoriaux Allemagne

Belgique (communes)

Biélorussie

Communautés espagnoles

France (régions, départements, communes)

Hongrie (communes, comitats, Budapest)

Municipalités de Lituanie

Luxembourg (communes)

Communes des Pays-Bas

Voïvodies de la Pologne

Portugal (cités)

Serbie

Suisse

Villes européennesAnciens fiefs de France

Communes du Royaume de France

Corporations

Communes d’EmpirePrinces et ducs d’Europe

Couronne britannique

Royaumes ibériques

Principautés italiennes

Saint-Empire germanique

Duché de Luxembourg

Rois de Pologne

Royaumes scandinaves

Orient latinAfrique

Amérique

Villes américaines

CanadaBlasons personnels

Ordre du Temple

Maréchaux de France

Chevaliers de la Table RondeCapétiens

Reines de France

Familles de France

Pairies d'Ancien Régime

Premier EmpireSi vous désirez de l’aide pour dessiner des blasons, voir le Projet Blasons Héraldique · Blasonnement

Wikimedia Foundation. 2010.